论十七年时期美育思想与中小学音乐教科书编写

2023-07-11张莹莹人民教育出版社音乐编辑室北京100086

张莹莹(人民教育出版社 音乐编辑室,北京100086)

中华人民共和国在成立后的十七年里,经历了曲折的新民主主义向社会主义的转变及社会主义建设。作为刚刚成立的社会主义国家,新中国面临着国内外的多重压力。从国际层面看,作为少数的社会主义国家,尤其是一个积贫积弱、百废待兴的国家,如何建立国际地位是一项重大考验;从国内层面看,中国共产党作为执政党,如何巩固执政,领导国家站稳脚跟也是重大考验。这需要意识形态的高度统一,需要一切各行各业在服从政治需要的原则下展开工作。美育的认识、发展也是不例外。

1950 年,中华全国音乐工作协会联合中央音乐学院对全国中小学音乐教育情况做了问卷调查,回收问卷227 份。其中,音乐工作者对新中国成立后音乐教育的美育功能达成一致意见:新中国的音乐教育是在新中国教育目标指导下的教育,是新民主主义的教育,正确地实施美育首先要正确认识音乐的“美”。在北京市中小学音乐教师联谊会上,与会人员提出:“新的音乐教育之所谓‘美’,是反映人民现实生活和斗争的,是符合人民大众的利益的。其所谓‘涵养德性’,是培养新的国民公德与优良品质的,例如:爱国主义、集体主义、国际主义精神,无产阶级思想,反帝反封建、痛恨人民敌人的情感,劳动观点和革命性等。”[1]10“对艺术要服从政治这一原则,大家的意见基本上是一致的,肯定的。”[1]9来自一线的音乐教师在联谊会上发表了这样的意见:“音乐这门艺术不是抽象无目的的,而是和其他艺术一样是反映客观现实的,是密切配合政治而服务于政治的。”[1]9业界的美育认识是一致的,认为艺术应该反应现实、服务于现实,并服务于政治。这样的美育认识直接影响着这一时期中小学音乐教科书的编写,主要体现在教科书编写方式和教科书内容两个方面。

一、对中小学音乐教科书编写方式的影响

中华人民共和国成立后,《小学音乐课程暂行标准(草案)》《小学唱歌教学大纲(草案)》和《初级中学音乐教学大纲(草案)》分别于1950 年、1956 年颁布,中小学音乐教科书的编写工作随之启动。在统一的美育思想引导下,中小学音乐教科书编写逐渐体现出编写趋同现象,表现为各地地方教材向部编教材(即由教育部组织编写或委托编写的教材)和北京地区教材编写方式的靠拢与跟随。这一现象以1957 年为界,教材编写方式与1957 年之前形成对比。

(一)1957 年之前中小学音乐教科书的编写方式

中华人民共和国成立之初,人民教育出版社作为国家教材出版机构,主要工作任务是完成主科教材的编写任务,没有启动音乐教科书的编写工作。

1949—1956 年间,中小学的音乐教科书多由各地方根据各自教学需要编写。 因此,1957 年以前,各地教材编写相对具有地方特色。举例来说,除北京地区的中小学音乐教科书之外,同一时期,辽宁省编写了中学音乐教材《辽宁省初级中学音乐课本(暂行)》,江苏省编写了《初级小学音乐科教学参考资料》《高级小学音乐科教学参考资料》。另外,沈阳市和南京市也分别编写了供其各自使用的音乐教科书《中学音乐课本》和《音乐教材》。现将北京市与江苏省、辽宁省供全省使用的小学和中学教材内容分别对比如下:

1.《北京小学音乐教学参考资料》与江苏省《初级小学音乐科教学参考资料》《高级小学音乐科教学参考资料》的比较

首先,两套教材编写体例完全不同。前者将一至六年级上册集中编写为1 册,一至六年级下册集中编写为1 册,每册中每个年级单独编写,各年级课时安排各有不同。后者采用分学段的编写方式,将低级和中级集中在1 册,高级集中在1 册。内容体例不以课为单位,而是包括简谱基本知识、教材介绍、一年级用歌曲、一年级教材教学要点、二年级用歌曲、二年级教学要点等,按内容板块的形式进行组合。

其次,两套教科书的内容选择也不相同。前者以歌曲教学为主,如一年级包括的唱歌作品有《来唱歌》《牧童谣》《国庆到》《和平鸽》《工人和农民》《小兔子》《听呀听呀》《心心齐向毛主席》《我是一个小骑兵》《太阳》《雪花加雪人》《新年歌》,补充歌曲包括《我是一个小画家》《小绳谣》《拍皮球》《小音乐会》《大红马》。后者除歌曲教学外,编写了简谱基本知识的内容。其中,《初级小学音乐科教学参考资料》简谱基本知识有音的高低、音的长短、音的休止、节拍、调号、切分法和连音符、装饰音、反复记号、强弱记号、常用杂记号和音程。一年级的歌曲包括《开学了》《快乐的一年级》《自己会留心》《放学歌》《毛主席我爱你》《工人和农民》《菊花开》《学做解放军》《拔萝卜》《值日生》《过新年》《雪花》。

由此可见,两套教材内容构成方式也不相同,唱歌作品仅有一首重复。

2.《北京市初中音乐试用教材》①北京在1954 年和1955 年均出版了初中阶段的音乐教科书。此处将1955 年出版的《初中音乐试用教材》与辽宁省《辽宁省初级中学音乐课本(暂行)》进行比较,这两套教材是同年出版。与《辽宁省初级中学音乐课本(暂行)》的比较

首先,这两套教材都采用以“课”为单位的形式编写,但编写方式有所不同。前者每册分上学期和下学期两个部分,每学期包括不同的课时,如第一册上学期包括6 课,下学期包括6 课;后者不分学期,全部课时按顺序编写,如第一册包括13 课。

其次,两套教材每课的内容组合方式也有所不同,前者每课中既包括唱歌作品,也包括欣赏作品。如第一册第一课唱歌作品是《刘志丹》,欣赏作品是《一杆子红旗》《歌颂领袖毛泽东》。后者每课的内容形式不固定,唱歌和欣赏灵活搭配,另外还配有乐理知识、演唱知识等。两套教材都配有附录,但附录内容不同,前者附录包括发声练习、乐器图和补充教材(歌曲),后者附录仅有补充歌曲。

再次,两套教材所选的曲目也完全不同。仅以第一册的唱歌作品为例,前者唱歌作品为《刘志丹》《人民炮兵打得好》《向日葵》《保卫黄河》《可爱的鞍钢》《足球家》《杜鹃》《牧童之歌》《小树快快长大》《在旅行中》《走绛州》《我的志愿》;后者唱歌作品为《国歌》《东方红》《卖报歌》《学习好比上高山》《绣金匾》《互助合作有奔头》《歌唱王二小》《歌唱吧!中国的少年》《我们快乐地歌唱》《夏令营旅行歌》《我们要和时间赛跑》,两套教材没有一首作品重复。

(二)1957 年之后中小学音乐教科书的编写方式

1956 年,《小学唱歌教学大纲》和《初级中学音乐教学大纲》颁布,音乐教材编写情况随之发生了变化。1957 年,人民教育出版社根据新的教学大纲编写了部编教材《小学歌曲集》和《初级中学歌曲集》,北京地区随后于1958 年出版《唱歌》和《初中音乐试用课本》。此后,各地陆续编写了适用新教学大纲的中小学音乐教材,但在教材的编写体例和教材内容方面都出现与部编教科书和北京版教科书趋同的现象。造成这种编写趋同现象的原因主要有以下两点。

1.新教学大纲的内容限定

1956 年颁布的《小学唱歌教学大纲》和《初级中学音乐教学大纲》都附加了教学大纲和歌曲目录。教学大纲对每个年级的教学内容作出详细规定,小学针对一至六年级分别加以陈述,每个年级包括唱歌技巧和音乐知识两个部分。如一年级的唱歌技巧包括:“(1)唱歌时保持身体和头部的正确姿势;(2)歌唱每一乐句之前会随教师的手势做适当的呼吸;(3)以不紧张的声音一口气唱一个不长的乐句;(4)清楚而正确地唱歌词中的每一个字;(5)整齐有表情地唱一首歌;(6)歌唱一首歌的时候,会随老师的指挥一致地开始和一致地结束。”[2]86音乐知识包括:“(1)能辨别高低不同的声音、长短不同的声音;(2)认识四分和八分音符(不告诉名称);(3)能辨别声音的强弱,速度的快慢和它们的表现作用;(4)能辨别愉快活泼的、悠扬柔美的不同性质的歌曲。”[2]86

歌曲目录包括唱歌歌曲目录和供欣赏教学的参考曲目,教学大纲中分年级列出具体曲目,其中对必学作品作出标示,其他作品供教材编写时参考。如小学一年级的唱歌曲目包括《来唱歌》《牧童谣》《和平鸽》《工人和农民》《小兔子》《睡呀睡呀》《心心齐向毛主席》《我是一个小骑兵》《雪花和雪人》《新年歌》《小绳谣》《我是一个小画家》《小音乐会》《拍皮球》,其中,前4 首是必学曲目;欣赏曲目包括《请你唱个歌吧》《放牛哥》《和平鸽》《我们是春天的鲜花》《摇篮曲》《小白船》《牧羊歌》《河边独唱》《快乐的节日》《儿童组曲》,欣赏曲目中没有列出必学曲目。

教学大纲对教学程度和内容提出的要求,限制了各地教材编者在编写教材时对曲目的选择,使教材内容出现部分趋同现象。

2.地方教科书对部编教科书编写形式的追随

地方教科书对部编教科书编写形式的追随,主要体现在小学音乐教科书的编写中。初中阶段音乐教科书编写仍较为多样,这是因为中华人民共和国成立后,全国初中阶段的音乐教育发展情况很不均衡,虽然教育部于1956 年颁布了《初级中学音乐教学大纲》,但受师资等情况的影响,各地并未完全按照该教学大纲展开教学。

1956 年,教育部颁布的《小学唱歌教学大纲》虽然命名为“唱歌教学大纲”,但教学大纲的“目的和内容”提出小学唱歌课包括唱歌、音乐知识和欣赏3个部分。人民教育出版社在1957 年编写《小学歌曲集》时,考虑到全国音乐师资不均衡的具体情况,忽略了音乐知识和欣赏的内容,主要采用歌曲集的编写形式,以更利于不同水平教师的教学。自此起,地方编写的小学音乐教科书出现了对部编音乐教科书编写形式的追随现象,各地在编写小学音乐教科书时纷纷仿效歌曲集的编写形式,原有的多样性的教材编写方式,开始向歌曲集的编写形式转变。现将1957—1966 年间各地出版的小学音乐教科书的编写形式统计为表1。

表1. 1957—1966 年间各地小学音乐教科书编写形式统计表

从表1 可以看出,在22 套教科书中,有14 套采用了歌曲集的编写形式,其他8 套虽采用了综合的编写形式,但也以歌曲为主,只是根据教学需要附加了部分视唱练习、乐理知识或口形图等内容。1957 年出版的部编教材对各地小学音乐教科书编写产生的影响,可见一斑。

二、对中小学音乐教科书内容的影响

1949—1966 年,受到侧重为政治需要和社会主义建设服务的美育思想的影响,中小学音乐教科书的内容,一是注重表现政治事件与社会主义建设进程,二是注重体现政治主张与审美标准。教材选入的作品体现了这一时期我国的社会发展、政治主张和审美标准。

(一)注重表现政治事件与社会主义建设进程

根据“艺术服从于政治”的原则,这一时期中小学音乐教科书所选用的作品,主要为表现工人农民、农村互助合作、重工业建设、“大跃进”运动等。这些作品注重表现新中国发展过程中的社会生活和人民群众的精神面貌,极富时代特色。

1.表现工人、农民的作品。最具代表性的是1954年江苏《初级小学音乐科教学参考资料》初级部分选用的歌曲《工人和农民》。这首歌曲的歌词为:“工人伯伯我感谢您,纺纱织布在工厂里,使我能够穿到衣,等我长大要学您。农民伯伯我感谢您,布禾插秧在稻田里,使我能够吃到饭,等我长大要学习您。”[3]这是一首供一年级学生学习的歌曲,音域在一个八度之内。歌曲采用一段体的结构,包括4 个乐句,前三个乐句节奏型完全一致。该作品结构规整,旋律简单,节奏铿锵有力,表现了激动昂扬的情绪,形象地表达了少年儿童对工人和农民敬佩、热爱的情感。

2.表现农村互助合作的作品。如1955 年辽宁《初级中学音乐课本》选入了歌曲《互助合作有奔头》,歌词为:“人走那光明道哇,水向那大海流哇,想要那粮食大丰收,互助合作有奔头哇啊。哎咳哟,哎咳哟!要想那粮食大丰收,互助合作有奔头哇啊。”[4]这是一首羽调式的作品,旋律具有浓郁的民族气息。歌曲的结构采用民歌常用的3 个乐句的结构,第二个乐句和第三个乐句之间插入了2 小节的衬腔。歌词的节奏十分紧凑,第一乐句的旋律即将歌曲的情绪调动到了高点,随后前八后十六、连续十六分音符的节奏营造了歌曲明朗、欢快的情绪,表现了农村合作社社员们团结互助、共同创造美好生活的场景。

3.表现重工业建设的作品。1955 年北京的《初中音乐试用教材》选入了歌曲《可爱的鞍钢》,歌词为:“这最可爱的鞍钢是重工业的心脏,那并排着的高炉像云梯一样。看一列列的火车在铁路上飞跑,听轰隆隆的翻斗车日夜奔忙。这一切都是为着建设祖国,为着创造更美好的幸福生活。”[5]这首歌曲为带扩充的一段体结构,F 大调。歌曲包括4 个乐句和1 个扩充乐句,第一乐句和第三乐句采用合头换尾的创作方法,第二乐句和第四乐句的节奏型完全一致。全曲的节奏运用非常具有特色,每个乐句皆为弱起,乐句中大量使用附点和切分节奏,使全曲十分具有动力。扩充句反复了2 次第四乐句,第一次反复将节奏拉长一倍,强调歌词“为了建设祖国”的重要性,随后恢复原速又重复一遍。全曲用较快的速度和激动的情绪表现了对鞍钢作为重工业重心,为祖国做出巨大贡献的赞美。

4.表现“大跃进”运动的作品。1958 年,甘肃《初级中学音乐试用教材歌曲集》选入了歌曲《大跃进的歌声震山河》,歌词为:“年年我们要唱歌,比不上今年的歌儿多。全国一齐大跃进,开山辟岭改江河。千万水库连成串,河水上了高山坡,到处种稻麦,遍地栽花果,千斤乡要出现在全中国,咳!齐唱胜利歌。”[6]这首歌曲表现了全国人民大跃进的情景,歌曲为商调式,单二部曲式。歌曲旋律高亢,开始的第一个音就从高音re 开始,在歌曲开始即表现出欢腾、热烈的情绪。第一乐段的结构比较规整,第二乐段与第一乐段形式对比,旋律持续在高音区进行,体现了人们在大跃进中充满激情的状态。此类作品在一系列错误的政治决定中发挥了消极的作用,扩大了如大跃进、反右派等运动的影响,这也是文艺创作紧密联系政治的结果。

上述作品中,歌颂社会主义建设成就和工农群众精神面貌歌曲的教唱,一定程度上有利于少年儿童爱国主义教育,也丰富了少年儿童的精神生活。

这一时期中小学音乐教科书的修订工作比较频繁,教材编写者力图围绕不断发生的社会运动和政治、经济方面的变化,及时调整教材内容,以实现教材内容政治性与艺术性关系的协调一致,这在音乐教育体制相对健全和稳定的地区表现得尤为明显。①1962年出版的《北京市小学歌选》,在1963年、1964年、1965年每年修订过1次;天津1961年出版的《唱歌》,分别在1962年、1963年做了修订;上海1961 年出版的《上海市小学唱歌教材(教师用)》,分别在1963 年、1964 年做了修订;江苏省1958 年出版的《江苏省小学课本暂用唱歌教材》,1960 年进行了修订。江苏省1960 年出版的《江苏省五年制小学试用课本音乐》,1961 年做了修订;广东1959 年出版的《小学唱歌教材》,分别在1960 年、1961 年做了修订;内蒙古1962 年出版的《汉族小学使用唱歌教材》,分别在1964 年、1965 年做了修订。

(二)注重体现政治主张与审美标准

中华人民共和国成立后,中国共产党确定了新民主主义文化发展的方向,也体现了新中国的政治态度,对国内主流意识形态的发展起到了积极作用,但也产生了审美单一性和审美类型局限性的后果,这在1949—1966 年间的中小学音乐教科书编写中表现得十分明显,以下通过作品来源与作品类型两个方面加以论述。

1.作品来源

这一时期,中小学音乐教科书选入作品的来源与“艺术服务于政治”的思想高度契合。中小学学校教育的目的是培养社会主义新人,音乐教育也不例外。这一时期,中小学音乐教科书中作品的类型主要包括中国创作作品、中国民间音乐、外国作品,选曲来源具有两个特点。

第一个特点是中国本土原创作品占比较高。此时段中小学音乐教科书选入了大量中国本土原创作品,既包括中华人民共和国成立之前左翼作曲家创作的优秀作品,也包括中华人民共和国成立之后新创作的表现国家发展变化和少年儿童生活的作品。这一点在十七年时期不同地区的教材中都体现得比较充分。笔者收集到的保存完整的小学音乐教科书,按照出版时间顺序,统计为表2;保存完整的中学音乐教科书,按照出版时间顺序统计为表3。

表2.

表3.

考虑到前文所述地方教材编写对中央教材的追随现象以及教材修订的连续性问题,本文选取此时段的部编中小学音乐教科书和北京地区的中小学音乐教科书,分小学和中学两个学段进行统计说明。

(1)小学学段

小学学段的统计材料包括北京《小学音乐教学参考资料》(1955)、人民教育出版社《初级小学歌曲集》(1957)、北京《小学歌选》(1963)。

《小学音乐教学参考资料》里,小学6 个年级上学期的教材内容包括89 首作品,其中唱歌曲目79 首,1 首作品未注明类型,重复作品5 首;欣赏曲目10 首。唱歌作品中去掉重复作品,包括51 首中国本土原创作品,占唱歌作品的70%;欣赏曲目中包括5 首中国本土原创作品,占欣赏曲目的50%。中国本土原创作品在上学期的曲目总数中占67%。

《小学音乐教学参考资料》里,小学6 个年级下学期的教材内容包括84 首作品,其中重复作品3 首,另有1 首作品无法判断来源,中国不同地区的民歌和外国作品共23 首,此外皆为中国本土原创作品。中国本土原创作品共57 首,占总数的71%。综合上学期和下学期的所有作品,1955 年北京《小学音乐教学参考资料》中的中国本土原创作品所占比例为69%。

《初级小学歌曲集》供小学三、四、五、六年级使用,每个年级1 册,每册分第一学期和第二学期2 部分。所有教科书包括作品80 首,全部为声乐作品,所有作品中有1 首作品无法判断来源。其中,中国本土原创作品为57 首,占所有曲目的71%。

《小学歌选》包括小学6 个年级,每学期1 册,全套教科书共选用作品208 首,其中中国本土原创作品157 首,占所有曲目的75%。

由此可见,中国本土原创作品在小学音乐教科书中所占比重较高,在部编和北京市音乐教科书中占比均在70%左右,在地方编写的小学音乐教科书中,这一比重更高。如1954 年江苏《初级高级小学音乐科教学参考资料》初级小学分册包括作品38 首,其中中国本土原创作品33 首,所占比例为87%。1954 年江苏《初级高级小学音乐科教学参考资料》高级小学包括作品20 首,其中中国本土原创作品12 首,所占比例为60%。如将初级与高级整合在一起计算,江苏《初级高级小学音乐科教学参考资料》共包括作品58首,其中中国本土原创作品45 首,所占比例为78%。

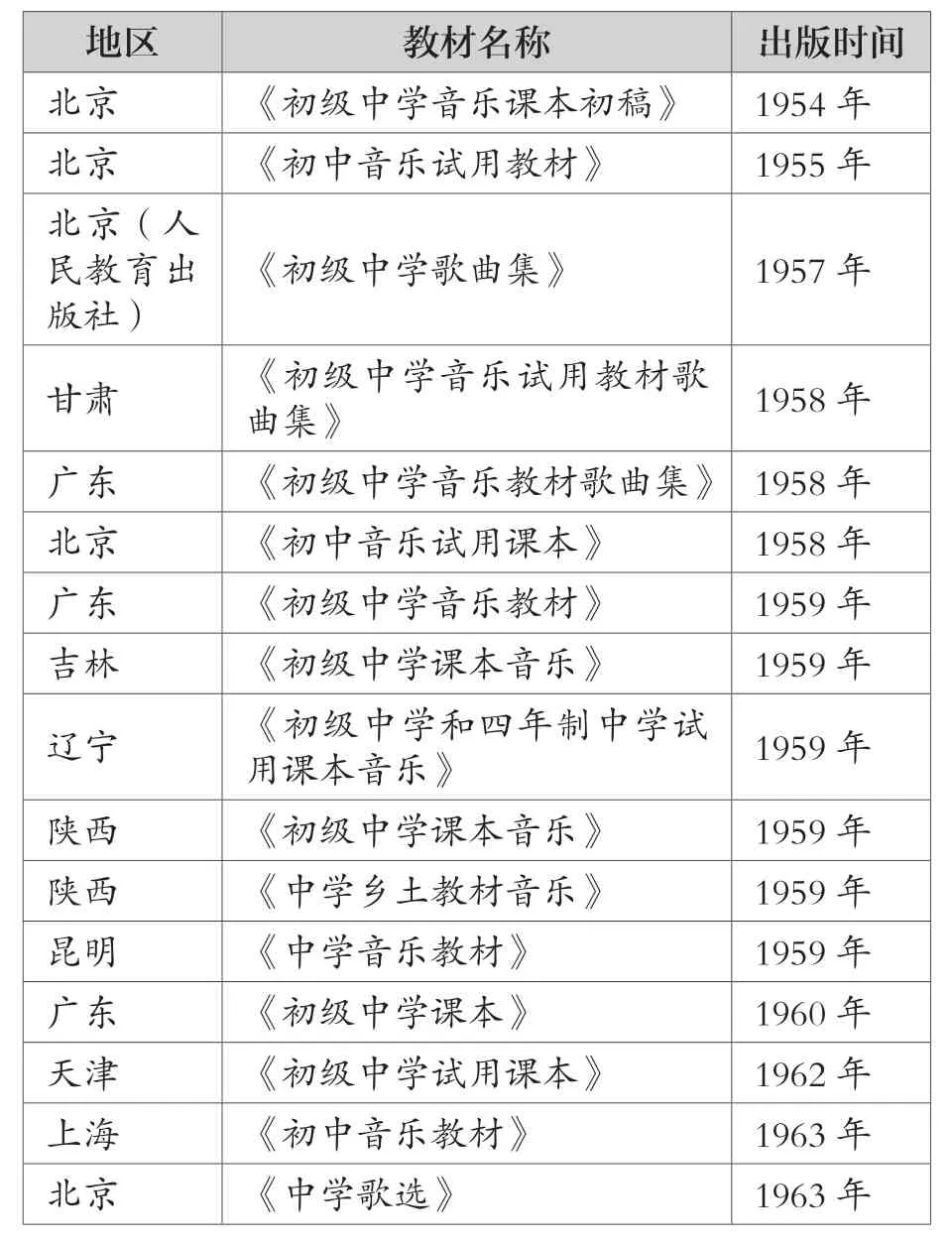

(2)中学学段

在中学阶段音乐教科书中,中国本土原创作品的比例有所下降,其比例因不同的编写体例有所不同。中学统计材料包括北京《初级中学音乐课本初稿》(1954)、人民教育出版社《初级中学歌曲集》(1957)、北京《初中音乐试用课本》(1958)、北京《中学歌选》(1963)。

《初级中学音乐课本初稿》包括供初一、初二使用的2 册教科书,歌曲共68 首,初一34 首、初二34首,初一采用将乐理、欣赏等知识与唱歌教学相结合的编写方式;初二着重于中国民歌、地方音乐、器乐等知识的教学。初一34 首作品中中国原创作品为19首,占56%;初二34 首作品多为民歌、民间音乐等,中国本土原创作品为11 首,占比为32%。

《初级中学歌曲集》采用歌曲集的形式编写,包括供初一、初二、初三使用的3 册教科书,歌曲共46 首,其中中国本土原创作品为29 首,占所有作品62%的比例。

《初中音乐试用课本》包括6 册,教学内容包括歌曲、音乐知识、视唱曲、欣赏曲目。初中3 个年级每个学期1 册,共选入作品100 首,视唱曲目未计在内,其中重复作品13 首。有1 首作品未注明来源,中国本土原创作品为72 首,占总曲目的84%。

《中学歌选》包括供初一、初二使用的2 册教科书,采用歌曲集的形式编写,每册包括上下学期两个部分,共选入作品58 首,其中中国本土原创作品为40 首,占总曲目的69%。

初中教学内容有所扩展,编写方式也有所不同,但中国本土原创作品的比例也大多超过了50%。其中,《初中音乐试用课本》中中国本土原创作品的比例最高,达到了84%。

第二个特点是外国作品来源单一。此时段的中小学音乐教科书虽然选入了一部分外国作品,但基本为社会主义国家的作品,这与中华人民共和国成立时面对的复杂国际环境直接相关。中华人民共和国成立前夜,毛泽东提出了“一边倒”的主张,旗帜鲜明地表达了中国的政治立场。邓小平曾针对这种政治立场谈道:“我们提出的外交政策的一面倒,愈早表现于行动则对我愈有利。”[7]这一外交政策很快为新中国带来了国际社会的支持,最早表明与中华人民共和国建交的国家有苏联、保加利亚、罗马尼亚、朝鲜、匈牙利、捷克斯洛伐克、波兰、蒙古、德意志民主共和国等,它们皆为社会主义国家。

笔者统计1949—1966 年间具有代表性的小学与初中音乐教科书所选用外国歌曲,有如下两点发现①外国作品统计选择教材的考虑与前述“作品来源”本土原创作品统计一致,所选教材品种相同。:第一,小学阶段的3 套教科书共包括外国作品41 首,占3套教科书总数的9%。41首作品中有7首作品重复,实际选入作品为34 首,其中有3 首未注明所选国家,其他作品来源为苏联13 首、捷克4 首、阿尔巴尼亚1首、朝鲜4 首、罗马尼亚1 首、保加利亚2 首、越南1首、德国1 首、波兰1 首、匈牙利1 首、古巴1 首、法国1 首、美国1 首,社会主义国家的作品占94%,只有2 首非社会主义国家作品:法国的《国际歌》和美国的《我们的牧场》②《我们的牧场》虽是美国歌曲,但教材上未标注,作品也进行了改编。笔者分析后确认其旋律来自美国作品《唐纳德的农场》。。《国际歌》是国际共产主义运动的代表性作品,具有特殊意义。

第二,初中阶段4 套教科书共选入外国作品28 首,占4 套教科书总曲目的10%。28 首作品中有2 首作品重复,实际选入作品26 首,其中有1 首未注明所选国家,其他作品来源为苏联15首(2首属于俄国时期)、德国2 首、法国1 首、朝鲜1 首、奥地利2 首、罗马尼亚1 首、古巴1 首、波兰1 首、阿尔巴尼亚1 首。社会主义国家作品占88%,只有3 首非社会主义国家作品:法国的《国际歌》和奥地利的《渴望春天》《野玫瑰》。《国际歌》是国际共产主义运动的代表性作品,具有特殊意义。《渴望春天》和《野玫瑰》虽是奥地利作曲家创作的作品,但属于德奥艺术歌曲的代表作。

总体而言,由于对十七年时期“艺术服务于政治”方针的认识与遵循,中小学音乐教科书所选的外国作品不仅来源多为社会主义国家,所选作品的题材也具有鲜明的政治意味,如《毛主席肖像》《列宁之歌》《美国佬,滚回去》《青年近卫军》等。

2.作品类型

中华人民共和国成立后,中小学音乐教科书应该选择什么样的作品,音乐工作者在不同的场合发表过诸多相关意见。这些意见对中小学音乐教科书的选曲也确实产生了一定影响。

1950 年,中华全国音乐工作者协会与中央音乐学院研究部对全国中小学音乐教育问题进行了初步总结,抚顺市音乐工作者曾对中小学音乐教材编写中的选曲问题提出以下看法:“一二年级要简短精彩且能表演的歌曲,最好在教材上插入图解。三四年级要编入普通乐理和有政治意义的歌曲。五、六年级应加入音乐史和音乐家的故事……”这已明确提到“有政治意义的歌曲。”[1]29事实上,在1949—1966 年间,中小学的音乐教育一直承担着对学生进行德育教育和政治教育的任务。教育部在1950 年拟定的《小学课程暂行标准(初稿)》中明确指出小学阶段教育目标的第一条就是“培养儿童初步的新民主主义思想及国际主义精神,爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物的国民公德,尚民主、守纪律、活泼、勇敢、团结、友爱等良好品质和生活习惯”[8],学校音乐教育的内容也要为此服务。因此,歌曲是否具有政治思想性,是教科书首先要考虑的。

1950 年,教育部颁布的《小学音乐课程暂行标准(草案)》中对唱歌作品的歌词作出了如下规定:“①歌颂人民领袖、革命英雄、人民胜利、劳动模范、科学发明创造……足可发扬爱国主义思想和国民公德的。②歌颂和平,反对帝国主义战争贩子,足可发扬国际主义思想的。③足以反映人民大众劳动、生产、建设等新社会现实生活的。④富有赞美自然、歌咏节令等适合儿童趣味,足以培养儿童审美观念的。⑤能反映儿童现实生活,激发儿童热情,鼓励儿童学习,发扬集体主义精神的。”[9]虽然第四条也提到“赞美自然、歌咏节令”的作品,但在当时政治环境影响下,这类作品数量有限。1949—1966 年间中小学教科书中的音乐作品类型总体具有三个显著特点。

(1)题材缺少多样性

这一时期,能够进入中小学音乐教科书的作品,多是体现革命觉悟、歌唱社会主义、反映重大政治事件的音乐作品。著名作曲家李焕之谈及中学音乐教育时,曾谈到教材歌曲材料的选择问题。他认为当时中学生学唱的歌曲90%属于表现政治事件、民主生活和劳动生产的歌曲,作为正规化的中学音乐教育过于单纯。他建议选材可以进一步拓展:“可以从如下几个主要的方面去进行:(一)中国革命的;(二)苏联的;(三)世界革命的;(四)中国民间的。重点应该放在第一个方面——中国革命的。”[10]这种对歌曲进行明确分类的思路,被1959 年广东的《初中音乐教材》借鉴。该教材将歌曲分为现代创作歌曲、民歌及乡土教材、苏联及其他社会主义兄弟国家歌曲及世界名作几类,为扩展教学内容,又增加了一项补充教材。

不过,虽然李焕之指出了当时中学音乐教科书作品类型较为单一的问题,提出了相对开阔的教材选曲思路,但受到历史环境的局限,革命歌曲依然是其提倡的重点。

(2)标语、口号式作品极多

中小学音乐教学可以分为两个明显的大学段:小学和中学,小学阶段由于年龄的变化,一二、三四、五六年级又可分为3 个小的学段。在不同学段,学生的心理和生理发育具有相应的特点,这些都对会中小学音乐教科书中的作品选择产生影响。

在1949—1966 年间,中小学音乐教科书中的作品虽然也考虑到不同年龄段的适用性问题,但标语、口号式的作品极多。有些歌曲的标题就是标语、口号,如《心心齐向毛主席》《万岁毛主席》《列宁像》《万岁毛主席》《大家合作力量强》《向毛主席敬礼》《谢谢您啊毛主席》《为祖国练好身体》《毛泽东赞歌》《我们是接班人》《歌颂毛主席》《向北京致敬》《选出最好的礼物献给毛主席》《勤俭是咱们的传家宝》《同志们高歌向前猛进》《同志们,勇敢地向前》《美国佬,滚回去》等。

即使一些作品的命名没有标语、口号化,但歌词却表达着标语、口号性的内容,这样的作品在各个版本和不同年级的音乐教科书中都有所选用。如1955年北京《小学音乐教学参考资料》一年级分册选用了作品《我是一个小骑兵》,本是表现儿童游戏的歌曲,歌词为:“骑竹竿当竹马,吹起喇叭嘀嘀嗒,我是一个小骑兵,保卫祖国责任大。小木枪手中拿,金黄奖章胸前挂,我是一个小英雄,光荣战士人人夸。”[11]1957年人民教育出版社《初级小学歌曲集》三年级分册选用了作品《牵牛花儿象喇叭》,本是描写牵牛花的歌曲,歌词为:“牵牛花儿象喇叭,喇叭吹起嘀嘀嗒。小玲玲写封信给解放军,感谢他保卫祖国功劳大。祖国是个好地方,物产丰富人多地广,台湾省也是我们可爱的领土,叔叔呀台湾一定要解放。吹起喇叭嘀嘀嗒,百万大军过海啦。叔叔呀等你消灭了蒋匪帮,我给你带上一朵大红花。”[12]1963 年北京《小学歌选》一年级分册选用了歌曲 《向日葵》,本是一首表现向日葵的歌曲,歌词内容为:“向日葵,花儿黄,朵朵花儿向太阳。亿万人民一条心,心心向着共产党。”[13]

从教育规律而言,小学生的理解力有所局限,对于小学生而言,此类作品缺少足够的吸引力。事实上,早在1955 年总结当时小学音乐教育的情况及问题时,中国音乐家协会普及工作部研究组就专门提及教材中歌曲的问题,教师们反映的意见包括:“(一)儿童歌曲不少,但有些歌,儿童不愿唱,因此唱来唱去还是那几首老歌;(二)歌曲质量不高,一般化,题材风格都不够多样。把许多歌曲仔细比较都差不多。(三)很多歌曲缺乏儿童的真挚情感,从形式上追求轻快活泼,曲调本身缺乏风趣和感染力。(四)描写大自然和儿童生活的歌曲太少,有的很抽象,不能反映儿童多样性的生活和兴趣。”[14]

可见,当时音乐教育工作者对教材中作品题材不够多样、不能反映学生生活的问题是有所认识的。只是这种情况因种种原因,一时难以改变。

(3)情绪、风格相对单一

促成音乐作品情绪、风格形成的因素有很多,其中调式、调性是很重要的因素之一。对于不同调式、调性能产生不同的情绪和情感的论述,中外自古有之。

中小学音乐教材中歌曲的调性使用问题一直备受关注,1949 年朱稣典谈及音乐教材时就提出教材歌曲应“以C 调、G 调、F 调、D 调为主,因为这几种调子的性质有单纯、温和、进取、优美等特性”。[15]作曲家李焕之在谈论音乐教学应该培养学生什么样的感情时认为,音乐要培养的是健康、明朗、向上的感情,这些基本属于大调的音乐色彩。因此,这一时期中小学教材的歌曲使用大调比例较高,再加上1949—1966年间中小学音乐教科书作品表现题材等的限制,教材歌曲的情绪、风格自然也相对单一。

具体来说,1955 年北京《小学音乐教学参考资料》上册共包括83 首作品,其中大调作品57 首,占全部曲目的69%;五声调式作品25 首,占全部曲目的30%;小调作品1 首,占全部曲目的1%。下册共包括81 首作品,其中大调作品58 首,占全部曲目的72%;五声调式作品22 首,占全部曲目的27%;小调作品1 首,占全部曲目的1%。整体看来,该教科书共包括作品164 首,小调作品仅有2 首。1957 年人民教育出版社《小学歌曲集》共包括作品80 首,调式以大调和五声调式为主,没有小调作品。1963 年北京《小学歌选》包括作品208 首,其中大调作品133 首,占全部曲目的64%;五声调式作品72 首,占全部曲目的35%;小调作品3 首,占全部曲目的1%。

综上可以明显看出,这一时期小学音乐教科书中所选作品的情绪风格的相对单一。初中阶段音乐教科书中作品的调性虽然有所拓展,但限于历史背景和教育环境的局限,也未能有大的突破。小学是学生接受音乐教育时间较长的时期,小学阶段音乐教科书中的音乐作品对学生认识音乐的作用就更为重要,小学音乐教科书选曲的局限性对音乐美育的实施造成的影响应该引起足够的重视。

结 语

十七年时期是中华人民共和国成立后的重要历史时期,文化、艺术、教育等各方面的发展均有着鲜明的历史烙印,美育也是如此。无论是美育思想的发展、变化,还是受美育思想影响编写的中小学音乐教科书,都是我国这一时期美育发展的剪影。中小学音乐教科书无论编写形式,还是所选内容,都充分展示了这一时期的美育思想动态和教育理念,并直接影响了几代人对美育的认识。这可以为当今研究美育政策、开展美育实践提供历史经验和教训,使当前的美育工作能够建立在深厚的历史积累和研究之上,并规避曾经出现过的具有时代特点的诸多问题。中国不同时期美育政策、思想及对美育实践层面的研究,是未来中国美育的发展的重要参考,也会为美育的发展带来巨大的推进空间,这一切有赖更多学者的共同努力。本文在此抛砖引玉,希望更多学者加入美育理论与实践的研究中,促进中国美育的科学发展。