中国当代艺术音乐创作之求索:作品命意社会化与创作技法现代化的有机融合

——“系列”室内乐作品“悲歌—2020”创作杂感与技法提要

2023-07-11范哲明沈阳音乐学院作曲系辽宁沈阳110818

范哲明(沈阳音乐学院 作曲系,辽宁 沈阳 110818)

2020 年7 月,我接连完成了两部室内乐作品——《悲歌—2020 Ⅰ》,为小提琴与钢琴而作;《悲歌—2020Ⅱ》,为弦乐四重奏而作。两部作品题材相同,互为上下篇,命意均出自我本人对2019 年12 月中国湖北武汉暴发的恶疫——“新型冠状病毒肺炎”带给市民们的痛苦与不幸之眷注与感伤。2021 年12 月29 日,这两部作品由沈阳音乐学院的贾晓程教授(小提琴独奏及第一小提琴)会同刘英楠副教授(钢琴)、许权邦讲师(第二小提琴)、韩继光讲师(中提琴)、关丽红副教授(大提琴)等演奏家在“当代中国小型室内乐原创作品音乐会”(沈阳音乐学院科研项目,编号:2019YCY01,项目主持人:贾晓程)上首演。2022 年11 月5 日,《悲歌—2020 Ⅱ》再次由华南理工大学艺术学院室内乐团在“2022 中国当代音乐创作(成都)研讨会”室内乐作品音乐会上演出。由于疫情防控的原因,两场音乐会都是以“线上音乐会”的形式举行。

之所以选取这样的题材与体裁来表达我之所思所想所感所悟,或许是因为当时那些“正能量”的“抗疫歌曲”铺天盖地,此起彼伏的“加油”“最美”“逆行”“大爱”几乎使公众不同程度地忽略了那些本该被深度关切的蒙难者之缘故吧。其实我是非常赞同艺术工作者在发生社会重大事件时以作品来表现人们的不幸遭遇与真实感受的,而对那些“命题作文”般的主题歌曲不太关注。我觉得自己也应该就此写点儿什么,来体现人性的温暖与共情,表达对受害者的抚慰与哀思。

可能是自身性格与写作习惯使然,也可能是长时间从事作曲教学与作曲理论研究之故,我在创作这种“现代艺术音乐”作品之前,头脑中常常“思绪万千”,其实归结起来不外乎两个问题,即“写什么”与“怎么写”。在创作的理性思维过程中,这两个问题具体体现在创作观念层面上的深入思考与创作技法层面上的精心设计两个方面。理性思维一旦生成相对明晰的意象,非理性思维便会顺势而为,创作也就能够顺畅地进行下去了。我在创作这两部“悲歌—2020”系列作品的“案头工作”阶段(理性思维过程),这两个方面的思考还是颇费时间的。

一、创作杂感

我向来认为作曲①这里的“作曲”是指交响乐、室内乐等体裁的艺术音乐作品之创作活动。是件难事,不仅自己做而且还要教人去做则难上加难。

我曾在2014 年第6 期的《音乐生活》上发表过一篇文章——《关于音乐创作的三个话题》。在这篇“学术随笔”中,我谈到了自己在作曲及作曲教学过程中的困惑、思考与感悟。

记得在该文中我曾以“3W”模式设问——“我们为什么要创作音乐?(Why)我们为什么人创作音乐?(Who)我们应该创作什么样的音乐?(What)。

按理说,人到耳顺之年不必这么较真,没准儿还会给人以庸人自扰甚至是哗众取宠之嫌。但是,这三个问题确实是当时(其实当下还在)困扰我的问题,因为每当聆听同行们的新作或是学生们的习作时,这“3W”都会在我脑海中不断闪回。特别是感觉到某些作品的音乐叙事与文字提示难以产生意象关联时,这些质疑尤为强烈。所以,在那篇文章的“话题一:‘表达与交流’——音乐创作社会层面上的话题”章节,我便以此“3W”开篇来阐述我之所思所想。[1]

现代音乐最直白的解释应该是“现代化的音乐,即音乐的现代化”。“现代化”在本质上具体体现为“工业化”“信息化”“智能化”“城市化”“全球化”,等等,但其核心不过是“人性的解放”,即“人的现代化”。所以,“现代化”的音乐就应该是现代的作曲家以现代的音乐语言向现代的听众表达其对现代社会之感受的音乐。

“现代艺术音乐”(也可称作“现代经典音乐”)是现代社会精英文化的重要组成部分,是反映现代社会精英阶层社会理想与精神追求的艺术种类之一。因其文化属性的局限性,现代主义作曲家一般不会从“正面”来表现他们对于生存状况的认可,而多以揭露和批判的态度来再现社会现实。尽管后现代主义作曲家与现代主义作曲家在文化观念上存在着诸多分歧,但在这一点上却保持着明显的趋同性。

综观中国社会的文化分野,“主流文化”“大众文化”“精英文化”共生共荣相互作用,从而形成了“高端文化”(High Culture)与“低端文化”(Low Culture)交织混合的文化特质。这样的社会文化生态必定会使那些具有文化使命感和社会责任感的作曲家们内心感到纠结甚至茫然,“3W”或类似的拷问想必不会是杞人忧天。

西方现代主义音乐作品大多较为清晰地表现出作曲家所处在的文化方位和历史方位,作品的命意大多折射出创作者对于生存现实强烈的反应与干预意识。至于作品采用的技法“极端”与否,不过是作曲家欲使自己的表达更直观更独到而已,因为作曲家创作之目的与手段无非是要“表达与交流”。

当下中国的现代主义音乐创作总体上体现为一种什么样的艺术特征?仁者见仁、智者见智,似乎很难定论。自改革开放以来,中国的艺术音乐从之前“社会主义革命”主导的“前现代”风格快速地转变至“民族文化复兴”引领的“后现代”风格。很显然,西方现代主义音乐的创作实践及其社会功用实际上并没有在中国落地生根、开花结果。

与此同时,尽管现代主义音乐创作技法被不同程度地纳入中国各音乐学院的作曲教学体系中,但学生们的现代主义音乐创作意识却未能由此而渐次形成。也就是说,如今的作曲教学更专注于“怎么写”的灌输,却往往忽视了“写什么”的探究,以至于作曲人才培养模式不断为人诟病,现代主义风格的音乐作品难以引起社会关注。

作曲教学是以“个别授课”(private lesson)形式实施的。这种“私密”的教学模式具有很大的封闭性,以至于教师之间、学生之间、学生与其他教师之间在创作上的交流始终处在“鸡犬之声相闻,老死不相往来”的状态,学生们对于现代音乐创作了解得透彻与否,完全局限在自己的指导教师之见识与经验上。因此,作为教师的作曲家(或说是作为作曲家的教师)在教学中以自己的创作体验来指导学生全面、客观、正确地认识现代音乐创作“目的”与“手段”的高度融合,以便使他们不断增强能够创作出真正具有文化价值与社会功用的现代经典音乐作品之能力,乃师者天职。

21 世纪至今,中国的现代艺术音乐新作品增量有限,其作为现代文明社会的标志性意义微乎其微。21 世纪初有关“新世纪中华乐派”的空谈快意之后,在新作品的生产上未见太多令人满意的务实性推进。原因是多方面的,但创作层面上存在的突出问题主要体现在两个方面:命意的“出世”与技法的“猎奇”。

人们普遍认为,现代艺术音乐的内容太过抽象、太过纯粹、脱离情感、脱离社会,远不如古典主义、浪漫主义艺术音乐那样易于理解。其实音乐始终是唯一一种内容与形式看似一体的艺术,无论是在古典主义时期还是在现代主义阶段都没有本质性改变,音乐也因此而成为其它艺术种类创作上的追求与范式,用佩特①瓦尔特·佩特(Walter Pater,1839—1894),英国文艺评论家。的话说“一切艺术都以不断趋向音乐状态为旨归”(All art constantly aspires toward the condition of music)。

如果说中国的现代艺术音乐给人们这样一种印象,作曲家们难道不应该在抱怨听众的欣赏经验过于贫乏之余,反思一下自己的创作观念吗?其实,跃升至后现代主义审美风格的中国艺术音乐,眼下正处在一种颓靡与振作并存的境况,一方面是社会对新作品的冷落,一方面是听众对新音乐的翘望。如何走出困境“创”出一片天地,作曲家们着实应该找出对策并形成共识。

现代艺术音乐若要在中国社会文化语境中取得“发言权”,必定要顺应社会现实找准文化定位。首先,作品的命意要“入世”。我不认为将西方现代作曲技法的“接穗”嫁接在中国古代传统文化的“砧木”上便会结出“新时代中华乐派”品种的累累硕果。如果中国的现代艺术音乐作品不去表现当下中国人真实的境遇与情感,那么其“现代化”的成分会大大降低。其次,作品的技法要“务实”。汉斯立克①爱德华·汉斯立克(Eduard Hanslick,1825—1904),奥地利音乐评论家、美学家。的格言“音乐的内容就是乐音的运动形式”不无道理,创作技法的“个性化炫技”也值得鼓励,但若“手段与目的”的关联性模糊不清,作品的文化意义就会异化变质,“现代化”的内涵也就无从体现。当然,以陈旧的技法体系结构出来的作品,绝无“现代性”可言,毕竟人类文明的更新与变革始终在驱使着艺术不断创新。

二、技法提要

21 世纪初,我在匈牙利李斯特音乐学院进修学习了一整年。在此期间,我分别在4 位国籍不同的教授(2 位匈牙利人,1 位美国人,1 位德国人)班上学习威伯恩、斯特拉文斯基、达拉皮科拉、布列兹的序列写作技术。如此高强度的学习使我回国后在创作思维上有了较大的变化,对“后调性”音乐创作技法的实用性也有了更为全面的认识。之后在对施尼特凯部分作品的研习过程中,更是使我对“后序列”时期“后调性”创作技法的衍化兴味大增,并在自己的创作与教学实践中加以应用。可以说,这两部“悲歌”创作技法上的构思在很大程度上受到了这样一种思维习惯潜移默化的影响。

《悲歌—2020 Ⅰ》完成于2020 年7 月16 日,表现了身染恶疾的人们无助的呻吟与痛苦的挣扎,演奏时长大约为6 分钟。《悲歌—2020 Ⅱ》完成于7 月31 日,全曲由3 个短小的乐章组成:第一乐章为广板,表现了困惑与惊疑,第二乐章为急板,表现了不安与慌乱,第三乐章为慢板,表现了沉痛与哀悼,演奏时长大约为12 分钟。

两部作品的曲名直接显现了音乐的“内容”——“悲歌”(Elegy,也译为“哀歌”或“挽歌”)既是题材,也是体裁;“2020”既提示了疫情暴发的时间,也标注了作品完成的日期。

在作品的题材与体裁确立之后,材料与结构设计至关重要。特别是核心音高组织及其衍化的变体,既是表现音乐内容的“主题”,又是构建音乐形式的“材料”。

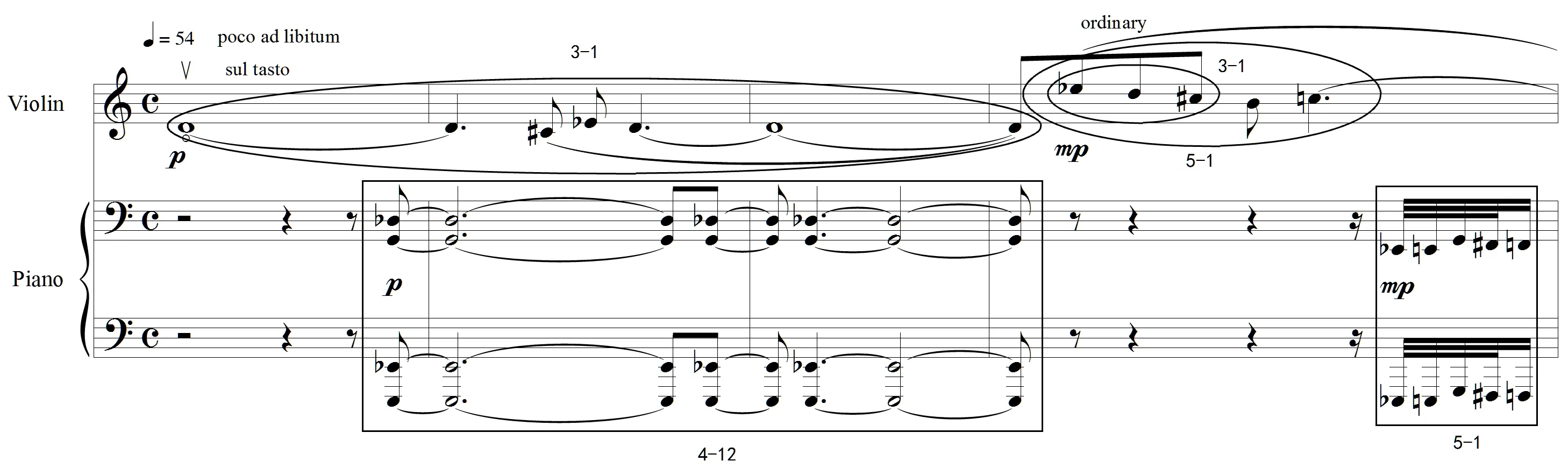

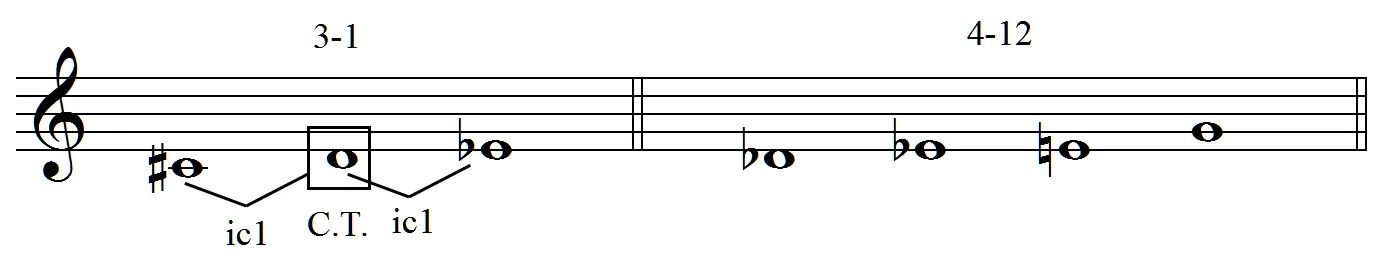

《悲歌—2020 Ⅰ》A 部A 段的主题(前句)由小提琴奏出,这个线性主题由3 个音(D、#C、♭E)构成(见谱例1a)。这3 个音形成的无调性音级集合3-1是全曲的核心音高组织,其中以长音织体凸显出来的D 是中心音(Central Tone),也是全曲的调性中心(见谱例1b)。D 是英文单词death(死亡)的首字母,以D 为中心音具有象征意义。这个无调性音级集合的音程向量有3 个音程级(interval class),其中最大数量的是ic1(2 个)。因此,ic1 作为“核心组织”中的“核心细胞”,对于全曲音高组织的发展有着重要的结构意义。

小提琴奏出主题的首音之后,钢琴在低音区奏出了一个长音和弦,这个开放排列的四音集合4-12 中的2 个音bD(#C)、bE 与小提琴主题的3-1 集合中的两个音相重复(共同音),从而将这两个集合紧密地联系在了一起,形成了全曲的主题——“悲伤”。

随后,小提琴声部以重新排序的3-1 为核心材料,与其“增生组织”4-1(B、C、A、bB)相结合,并以4-1 为材料展开,构成了主题的扩充性后句。钢琴声部突然闯入的动机(“侵蚀”)由一个五音集合5-1 构成,这个5-1 即是小提琴声部的3-1 与4-1 的前两音链接而成。这个动机随之以T1模式(ic1)向上移位两次后,与4-1 及4-1“衍化”出来的4-3,加之穿插其中的4-1,结构成后句的“背景”并逐渐演变为“前景”,最后中止在前句4-12 音组(钢琴声部的起始和弦)构成的重复音型上(见谱例2)。

《悲歌—2020 Ⅰ》A 部B 段的主题由两个对比的动机并置而成。动机a(“颤抖”)由小提琴与钢琴声部中两个以ic5 移位关系不断交错的4-1 音组加之持续的调性中心音D 构成,动机b(“抽搐”)则由小提琴声部横向关系为4-1 的ic1 双音音组与钢琴声部根音关系为ic1 的两个小三和弦(3-11)相重叠的复合和弦结合而成(见谱例3)。两个动机虽然在织体形态上形成强烈的对比,但在材料关系上却保持着统一,都是由A 段中4-1 变化而来。3-11 虽然是典型的调性音高组织,但是在纵横两个维度上都以ic1 的关系结合在一起,调性音响因素并不十分明显。

谱例1a.《悲歌—2020 Ⅰ》第1-4 小节

谱例1b.前句的音高材料

谱例2.《悲歌—2020 Ⅰ》第4-7 小节

谱例3.《悲歌—2020 Ⅰ》第9-10 小节

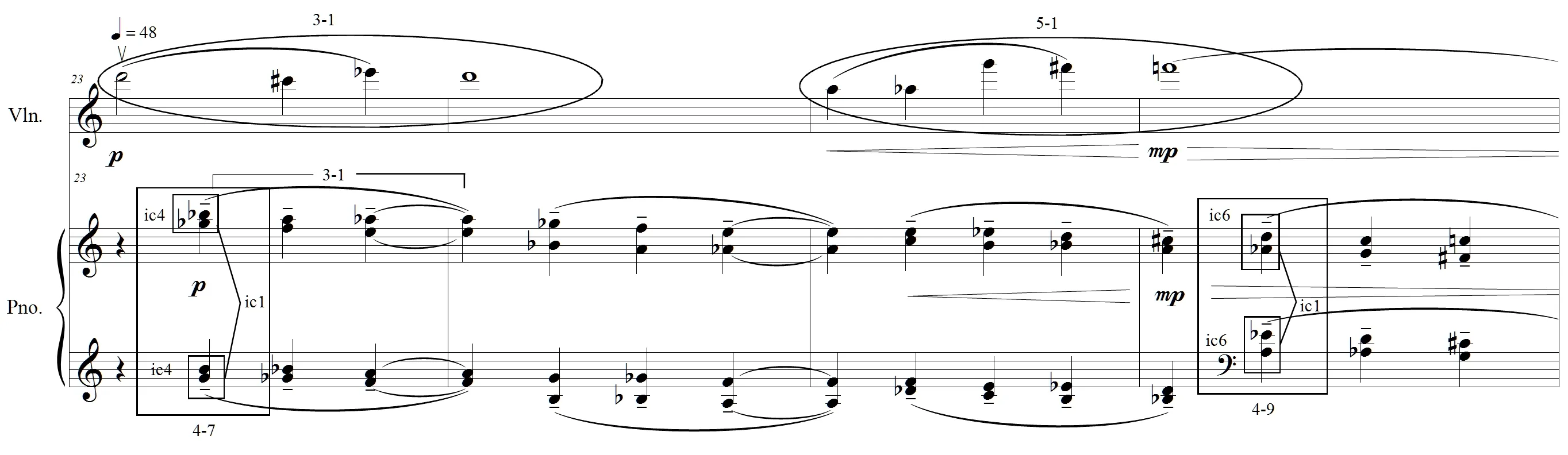

谱例4.《悲歌—2020I》第23-26 小节

B 部主题(“变容”)是由A 部主题派生出来的,依旧由小提琴演奏,使用的材料还是3-1(原型),只是改变了节奏、速度和音区。钢琴演奏的和声织体由横向的三音集合(3-1)与纵向的2 个同类音程级以ic1 关系复合成的四音集合(4-7、4-9)下行音组联袂而成。

华彩段之后闯入的C 部,主题(“躁动”)还是交由小提琴奏出,6-1(2 个复合在一起的3-1)与4-1依照3+2 的拍子构成两个纠缠在一起的音组,随即演化成为两个走向不同的六音集合(6-Z3)音组,接续成为“无穷动”式的前句。

谱例5.《悲歌—2020 Ⅰ》第48-51 小节

谱例6a.湖北公安民歌《娃娃睡瞌瞌》

谱例6b.《悲歌—2020 Ⅰ》第90-102 小节

全曲的尾声采用了“拼贴”的方法——小提琴声部延展着前面段落尾部的4-1 动机,钢琴声部则奏出了一个新主题,一支节选自湖北童谣《娃娃睡瞌瞌》的曲调(见谱例6a)。将这首“摇篮曲”的前句(音符略有删减与改动)以“拼贴”的手法引用在乐曲的结尾,与小提琴旋律最后的4-1 动机(内含全曲主题原型3-1)的结束音D(调性中心)结合在一起,其象征意义不言而喻。钢琴的民歌旋律(主题动机为三音集合3-6)以双调的形式呈现出来——右手声部为F 徵调(后转为bA 徵调),左手为B 徵调(后转为E 徵调),两调以ic6 关系复合在一起(见谱例6b),最后以一个4-26 和弦结束全曲。这个4-26 音级集合其实就是调性音乐中的小七和弦,应是全曲最为“协和”(或者说“稳定”)的和声因素了。

《悲歌—2020 Ⅱ》第一乐章A 段的主题由第一小提琴奏出,这个线性主题也是由3 个音(G、A、F)构成(见谱例7)。这三个音形成的调性音级集合3-6出自《悲歌—2020 Ⅰ》尾声引用的民歌主题动机,之所以选取这个材料来构建《悲歌—2020 Ⅱ》第一乐章的主题,是为了使这两首作品能够有机地形成“上下篇”关系。第二小提琴与中提琴八度呼应的ic1(E-bE)动机,与横向以4-1 为材料的中提琴与第二小提琴互换声部以及大提琴声部,纵向结合成两种三音和弦3-7与3-9(各移位重复一次)作为背景,第二小提琴与中提琴的声部互换只是出于乐器音区限制方面的考虑。

谱例7.《悲歌—2020 Ⅱ》第一乐章第1-4 小节

谱例8.《悲歌—2020 Ⅱ》第一乐章第8-10 小节

谱例9.《悲歌—2020 Ⅱ》第一乐章第16-19 小节

谱例10.《悲歌—2020 Ⅱ》第一乐章第40-43 小节

调性音级集合与无调性音级集合间的“有机”连接是推动音乐发展的有效手段之一,这个乐章中的“喘息”动机就是以这种方式构成的。四个声部齐奏的调性四音集合4-26(小七和弦)分别以ic1、ic2、ic3、ic4 的关系“收缩”成为无调性四音集合4-1,以表现ICU 里新冠肺炎危重患者的喘息声(见谱例8)。

之后的“挣扎”动机是由这个“喘息”动机派生(逆行)出来的,其音高组织运行的逻辑性也非常严格。以4-1 (C、bD、D、#D)为首音的四个卡农声部分别以连续下行的ic4、ic3、ic2、ic1 间插着上行的ic1(第一小提琴除外)方式运行并中止在纵向结合的3-11音级集合(B 小三和弦)上,意欲表现病患的痛苦挣扎以及之后的短暂平复(见谱例9)。

B 段中这个“挣扎”动机再现时,音高组织由4-1改变为4-21,也就是说四音集合的“核心音程”由ic1 扩展为ic2,节奏也从原来的“均值”运动形式改换为逐次的“减值”运动形式。紧跟其后插入的“喘息”动机也略有变化,四个声部构成的“松散音簇”(4-21)分别以单音和ic1、ic2、ic3 关系的双音下行运行方式“收缩”为“紧凑音簇”(4-1)(见谱例10)。

谱例11.《悲歌—2020 Ⅱ》第二乐章第1-4 小节

谱例12.《悲歌—2020 Ⅱ》第二乐章第13-16 小节

谱例13a.《悲歌—2020 Ⅱ》第二乐章第33-36 小节

谱例13b.《悲歌—2020 Ⅱ》第二乐章B 段主题及伴奏的材料关系

第二乐章A 部A 段快速律动的主题动机由2 个交互的调性五音集合构成。第一个5-25 可以被看作是bB 宫调式雅乐音阶中的四个正音与一个偏音的“聚合”,第二个5-35 即是B 宫调式5 个正音的“聚合”,各声部以ic1 的横向运动关系将两个集合并置且不断重复(见谱例11)。

B 段的主题动机(“警报”)由两个间隔ic6 关系的ic1 音程级构成,在两个快速交替的6-Z24 与6-9构成的和弦音型陪衬下,勾画出鸣响着警报的特种车辆在街头巷尾紧急穿行的情景(见谱例12)。

第二乐章B 段的主题(“急救”)先是由大提琴奏出(见谱例13a),之后由中提琴及第一小提琴移位至不同的高度重复演奏。这个主题由一连串的3-11音级集合(小三和弦)伴奏,主题中的音即是相邻的3-11 之间的“共同音”(common tone)(见谱例13b)。

第二乐章C 段的主题动机(“疾驰”)是B 段主题动机的变体(参见谱例12),原来两个ic6 关系的ic1 双音衍变成为两个同样移位关系的四音和弦(4-3)(见谱例14a)。之后这个主题动机再次变奏,附带空弦音的4-1 音级集合音组不断重复,将紧张的气氛推向顶点(见谱例14b)。

谱例14a.《悲歌—2020 Ⅱ》第二乐章C 段主题动机

谱例14b.《悲歌—2020 Ⅱ》第二乐章C 段主题动机变奏

谱例16.《悲歌—2020 Ⅱ》第三乐章17-20 小节

第三乐章A 段主题由两个对比十分强烈的动机(“垂危”与“号啕”)构成(见谱例15)。“垂危”动机由一个弱奏的纵向四音集合4-9 构成,这个无调性音高组织曾出现在《悲歌—2020 Ⅰ》B 部主题的钢琴伴奏声部(参见谱例4)。“号啕”动机由一个快速向上运行后,急转为下行滑奏(portamendo)的二声部织体构成,上声部以ic1 为“核心音程”运行,下声部以ic2 为“核心音程”运行。这个动机随之在下方音区以ic1 关系严格模仿一次,模拟出此起彼伏的痛哭。

第三乐章的B 段是一首民歌风格的“安魂曲”,两个小节的“合唱”式主题动机是以高音部的五声调式旋律(3-7)与下三声部的半音化和声结合成的两个小三和弦(3-11)与一个变音半减七和弦(4-24)构成的。虽然调性音高组织(3-7 与3-11)的“音响框架”极大地弱化了无调性音高组织(3-1)的“和声张力”,但后者的结构作用依旧很明显,协和与不协和之区分的消散使得这个主题动机在整体性上更具有“泛调性”的征象(见谱例16)。

谱例17.《悲歌—2020 Ⅱ》第三乐章41-44 小节

谱例18.《悲歌—2020 Ⅱ》第三乐章48 小节

第三乐章C 段主题延续了前面的“安魂曲”体裁,但高音部的主题动机音高组织改换为了3-1,即《悲歌—2020 Ⅰ》A 部A 段主题所采用的音级集合(参见谱例1a),内声部的3-6 则是《悲歌—2020 Ⅱ》第一乐章的主题动机(参见谱例7),意在强调《悲歌—2020 Ⅱ》与《悲歌—2020 Ⅰ》的上下篇关系(见谱例17)。

第三乐章C 段结尾的两个八音集合和弦8-10 与8-1 实际上是两组核心音程均为ic4,但每组中四个音程级的根音关系分别为4-10 与4-1 的音程级复合体。

第三乐章尾声最后两个和弦的音级集合材料为3-11 与4-18,后者实际上是前者的“衍生物”——附加ic6 的3-11。之所以这样设计,不尽然是为了突破“不协和——协和”的终止范式,更多的是为了音乐叙事的本质需求。

以上即为这两首室内乐作品结构节点的音高组织设计及衍化之提示。当下一些中文现代音乐分析文献在解析作品时常常会将“简单问题复杂化”,致使作曲家们对此不屑一顾,我也身在其中。但作为作曲教师,将自己的作品作为“离散化分析”的案例用于教学及创作方面的交流与研讨还是很有必要的。其实,读者只要仔细地审阅本文的全部谱例就会发现,所有这些看似繁复的音级集合不过是六个基本音程级的“聚合”罢了。如此看来,只要把握住后调性作曲技法的实质与规律,现代音乐创作其实并不像我们想象的那般艰深,这也便是我撰写此文之本意。

谱例19.《悲歌—2020 Ⅱ》第三乐章54-57 小节

结 语

当下“蜷缩”在专业音乐院校中的中国艺术音乐作曲家群体创作的现代音乐作品很难被社会大众关注,甚至也不受演奏家与指挥家们待见。但是,我们之所作所为毕竟是现代文明社会艺术进步的重要象征,意义深远,不可或缺。

我们不仅要以自己的创作来传布“理想中的善”,但也要揭示“现实中的恶”,这也是现代艺术创作本原的要求。“我们并不期待一个社会充满了善,因为那将是一个死气沉沉、毫无生气和停滞不前的社会。”[2]“无论个人还是社会都是善与恶的平衡体,追求善与恶的平衡状态是个人价值和道德以及社会和谐的目标。”[2]从这个意义上讲,既然善与恶、真与假、美与丑、协和与不协和都是不可分的对立统一体,那就要使之处在一个良好的平衡状态,相互转化相互作用,从而形成推动人类文明发展的动力。社会当如此,个人更当如此;艺术要去体现,音乐更要去体现。