1650—1750 年法国乐派的审美范式形成探析

—— 以弗朗索瓦·库普兰为例

2023-07-11郑晓娜台州学院艺术与设计学院浙江台州318000

郑晓娜(台州学院 艺术与设计学院,浙江 台州 318000)

17 世纪中期至18 世纪中期,以太阳王路易十四(Louis XIV, Louis-Dieudonné,1638—1715) 与 奥 尔良公爵菲利普(Louis-Philippe-Joseph, duc d’ Oléans,1793—1747)为代表的王室贵族通过文化干预,控制与影响乐师在音乐作品中的审美取向与意涵表达。在此背景下,笔者以弗朗索瓦·库普兰(Francois Couperin,1668—1733)为例,探讨法国早期键盘类音乐创作中审美范式的形成与发展,将有助于习乐者认识和理解早期法国音乐审美传统的起源与转化轨迹。

一、法国巴洛克音乐历史溯源

(一)路易十四与凡尔赛宫廷音乐

1648 年,三十年战争(the そirty Years’ War, 1618—1648)结束后,法国崛起成欧洲主要强国,太阳王的光辉笼罩整个欧洲大陆。通过参与宫廷仪式和娱乐活动,贵族们的一举一动都受到国王的监督与掌控,艺术有着绝对的秩序和规则。宫廷供养的三大独立音乐机构(室内乐、小教堂音乐以及皇室乐队)①室内乐(musique de chamber),始于弗朗索瓦一世时期,主要服务于公共舞会、芭蕾舞剧、歌剧和喜剧场合;小教堂音乐(musique de la chapelle),最早可追溯至梅罗纹加王朝时期,主要负责每周皇室的教堂礼拜、皇室加冕以及婚礼等场合的表演,以演唱多声部圣歌和弥撒为主。皇室乐队(musique de l’ecurie),主要负责皇室马术表演、游行、皇家入场和户外节日时的奏乐。是巴洛克时期法国音乐创作与演奏的核心力量。在上流社会的社交礼仪中,舞蹈成了贵族们必不可少的活动之一,它通过提供一种纪律化和秩序化的服从模式来强化国家机器。频繁的交际舞和芭蕾舞表演让贵族们无暇滋生如政变或叛乱等危险的念头,同时又潜移默化地向其灌输严格的社会等级观念。这种独有的舞蹈文化其影响力也辐射至其他音乐领域,最直接的体现便是舞曲组曲(suites)成为当时法国键盘乐的主流创作形式,而带有舞蹈表演的宫廷芭蕾(ballet de cour)则成为宫廷贵族们的最大乐趣之一。典型的宫廷芭蕾在每一幕中都有一系列的节目(entrées),包括独唱、合唱、器乐表演等。但最具特色的是贵族会与专业舞者共同出演,有时国王也会参与其中。作为一名享有杰出声誉的舞者,路易十四在少年时期每天花费大量的时间去练习芭蕾,从13 岁起便开始登台表演,他在舞剧《巴斯克的节日》(Ballet des fetes de Bacchus,1651)与《夜之芭蕾》(Ballet de la nuit,1653)中都有着不俗的表现。[1]

对音乐的热情贯穿了路易的一生,但作为一个中央集权的君主制国家领导人,他也会利用艺术进行舆论宣传与管控。在展现政治主题时,宫廷音乐中的去人格性则是为了迎合统治者的品位与趣向。出于路易个人对意大利作品中不和谐音的厌恶,当时风靡全欧洲的意大利风格在法国宫廷惨遭放逐,这种排斥态度也可能源于他与母亲安娜(Anne d’Autriche,1601—1666)以及她的意大利情人马萨林(Cardinal Mazarin,1641—1661)之间不愉快的相处。①二人在国王幼年时的专政引发了一系列由法国皇室贵族领导的政治反对运动,其中包括著名的投石党运动。在路易的晚年,他的第二任妻子——曼特侬夫人(Marquise de Maintenon,1635—1719)说服其减少在音乐制作上花费的时间与精力,这才让国王慢慢从音乐生活中脱离。最有力的证据是在1761 年,路易颁布了裁减音乐相关支出预算和宫廷音乐机构数量的法令,[2]伴随着他对音乐热情的衰退,凡尔赛宫的艺术音乐活动也逐渐退出贵族们的日常生活。

(二)奥尔良公爵与巴黎

18 世纪初,随着作为路易十四统治精神的绝对君主制的衰落,极端民族主义音乐也失去了其效力。由路易十四的侄子——奥尔良公爵管理统治的巴黎取代了凡尔赛,并重新成为政治和文化的中心。作为一位痴迷于意大利音乐的艺术爱好者,奥尔良公爵热衷于对外国籍音乐家的资助,他将当时的旅法音乐家们介绍给精英圈中的音乐业余爱好者们,而这种行为也被其他贵族们争相模仿。当时在巴黎上流圈活跃的外籍家庭乐手马克西帝(Michel Mascitti,1663—1770)、古德(Giovanni Antonio Guido,1675—1728)等人,[3]都以来自意大利的声音激励了一众法国作曲家们在创作中进行新的尝试与探索,这其中就包括了当时25 岁的库普兰。同时,中产阶级赞助者们通过沙龙或私人音乐会的形式向大众提供更多接触音乐的机会,这吸引了一大批受过高等教育并具有一定社会影响力的观众群体。他们多数人都能凭借自身较高的音乐素养与艺术品位对音乐家们的创作与表演进行评鉴,激烈的竞争与大众犀利的眼光促进了音乐大师的崛起。

键盘技术的提升也刺激了演奏大师的诞生,尚博尼埃(Jacques Champion de Chambonniéres,1601—1672)、安琪贝特(Jean Henry D’ Anglebert,1629—1691)以及库普兰都是当时极负盛名的羽管键琴大师,并都曾服务于路易十四。羽管键琴是法国人最喜爱的键盘乐器,他们对其工艺制作的探寻和完善从未停止。当时的法国著名作曲家巴尔巴斯特(Claud- B énigne Ballastre,1724—1799)就通过在拨弦键琴添加柔软的皮革拨子来增加音色和演奏技巧的多样化与可实施性。尽管使用古钢琴的热潮已经横扫整个欧洲,羽管键琴(Clavecin)的生产在法国还是一直持续至18 世纪80 年代。[4]

二、法国巴洛克音乐审美传统

(一)声乐之于法式审美

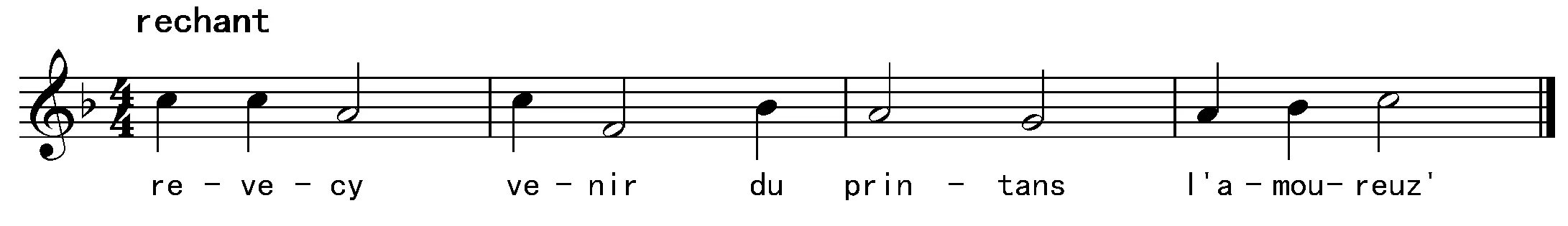

17 世纪法国键盘剧目的特殊性在于其作品创作多以传统声乐曲目为基础进行改编,因而在探讨其审美特质时,声乐作品绝不可被忽视。1580 年至17 世纪上半叶,法国最流行的声乐体裁是宫廷歌曲(air de cour),这是一种由琉特琴伴奏,4—5 个乐者齐唱或单个乐者独唱的主音音乐。结构多为反复曲式(strophic),并多数采用舞曲拍子,歌词内容以描述法国的宫闱情事为主。[5]旋律风格主要凸显极简主义,即简单的自然音阶与音节式(syllabic)唱法。显而易见,法国作曲家极力避免当时被视为欧洲艺术权威的意大利风格,如使用大量的复杂装饰音、模进、半音音阶、文本描绘技法(word-painting②始于文艺复兴时期,是一种由意大利作曲家创造的作曲手段,即运用旋律、节奏、力度记号等元素来表现歌词暗示的情感、主题或氛围。)等。取而代之的是采用musique mesurée③可译为节拍音乐。风格,即通过使用不规则长短音的切换突出节奏特征。这种写作手法最早可追溯至文艺复兴晚期的法国香颂(Chanson④盛行于14—16 世纪的多声部法语世俗歌曲。),其原理基于当时法国诗人与作曲家对古希腊诗歌韵律的模仿尝试。这些艺术家多数来自一个始建于1570 年的法国学术组织——诗歌与音乐研究协会(Acad émie de Po ésie et de Musique)[6]258,协会旨在通过诗歌与音乐的结合来还原与复兴古希腊音乐中对道德伦理的影响力量,并以此促进社会进步。协会创始人让·安东尼·巴夫(Jean- Antonine de Baif,1532—1589)运用古希腊和拉丁语的语言韵律编写反复式结构的法语诗,并将其称之为vers measurés à l’antique (复古的节拍诗)。法国学者之所以青睐这两种古老语言,是因为希腊语与拉丁语诗歌中有大量音长不一的元音和音节,这与现代语言中的重音和强音完全不同。由于法语本身缺少这种对长短音节的区分表达,因此巴夫将法语中的元音音长分解成长、短音节,并将其等化为现代语中的重音、强音。为配合这种多变的音节韵律,音乐家们将时值概念上的长音和短音分别对应至歌词中的长、短音节上,并根据音节长短切换使用2 拍子与3拍子的节奏组,以此孕育出变幻无穷的节律组合。克劳德·列·热恩(Claude Le Jeune,1528—1600)的香颂 Revecy venir du printans 就是这一风格的最好示例之一。(参见表1、谱例1)

表1. *

谱例1[7].

(二)琉特琴之于法式审美

有别于17 世纪欧洲大部分地区惯用的羽管键琴与大提琴这两种乐器,法国人更热爱琉特琴。这种从中世纪晚期开始流行的弹拨乐器在法国乐史中扮演着重要角色。作为独奏及伴奏器乐,其地位一直保持至17 世纪晚期。尽管自17 世纪中期开始,这种乐器被羽管键琴逐步取代,但琉特琴文化中的很多音乐传统都被吸收至键盘乐的创作里,[8]其中装饰音(agréments)的使用甚至成了法国音乐所有体裁中必要的构成部分,这种丰富且精准的装饰音体系呈现出的正是法国审美的精华所在。琉特琴师们认为这种在节奏和旋律上必然的修饰可以强调重要的音符并给予旋律锋利的线条与品质,以此营造出丝滑的流动性。他们认为对其适当的使用是一种高雅品位的象征以及对优雅姿态的强调。在早期巴洛克表演系统中对于装饰音的处理,演奏者拥有一定的话语权,但是作曲家们也会通过在附录中添加装饰音的演奏指示表格来提醒演奏者自己的意图,这种全面详细的装饰音指示图在当时的很多羽管键琴集中都可看到。

Style brise①又称Style luthé,琉特琴风格。(分解织体风格)是琉特琴师在记谱法上的一种特殊表现方式。由于弹拨乐器的局限性,琴师每次拨弦时只能发出一个音高。作曲家只能通过琶音或分解音级的形式构建波状式的旋律线条,并同时将一部分的分解和弦融入其中, 因此在琉特琴记谱法中旋律、低音以及和声往往处于同一维度。随后,琉特琴师戈蒂埃(Denis Gaultier,1603—1672)在这种琶音状和弦进行的基础上叠加独立声部以此构建复调织体,这种技法在之后受到了初代法国羽管键琴学派尚博尼埃等人的热烈追捧,他们通过在五线谱上抄写戈蒂埃的作品以便进行演奏和学习。在他的琉特琴作品抄本合集《神的修辞》②合集由Societe Francaise de Musicologie 协会于1931 年出版,Andre Tessier 主持编辑。参见David J. Buch.La Rhètorique des: A Critical Study of Text, Illustration, and Musical Style[D].Northwestern University,1983。[9](La Rhétorique des dieux,1650)中的舞曲《善良的管蜂鸟》(la Coquette virtuose)就可以看到其典型的创作风格。题目是编辑者还是戈蒂埃本人所定,这点不得而知。有趣的是在整首作品中,戈蒂埃并没有标注任何装饰音记号,这实际上给予了弹奏者更多的演奏自由。大量分解和弦的使用也凸显出琉特琴的分解织体风格。(见表2)

表2. *

以上多变的和弦分解方式戈蒂埃为简单的旋律增添了戏剧性,这种多声部结构在幻想曲集(Fantaisies)中的颂歌(Le Panegirique)也有清晰的呈示,但这里的“对位”仅仅是一种用于简单动机模仿的伪对位手法,同样的情况也出现在同曲集中的四轮马车(Phaeton foudroyé)里。相比于对位技法的严格执行,戈蒂埃需要的是通过主题或动机片段的重复和叠加制造丰富的音响效果。

(三)舞曲组曲之于法式审美

不论是琉特琴师或是羽管键琴师,都一致认为舞曲体裁是可以完美呈现出法式节奏韵律和雅致旋律的首选媒介。其严格的二部曲式结构以及固有化和声进行(I—V—I)展现出的规范格式完美地迎合了法国巴洛克音乐优雅且克制的特征,这种对舞曲创作的青睐,目的当然也在于取悦和满足以路易十四为代表的法国王权与贵族阶级的需求。除去以芭蕾舞剧目为基础的改编曲之外,组曲是这个时代最常见的琉特琴和羽管键琴作品体裁,并经过以尚博尼埃为代表的初代法国羽管键学派的探究与完善后确立起标准化的写作范式。多数组曲都是以抽象化,或是具有即兴创作性质的曲种开始,如前奏曲(prelude)、托卡塔(toccata)和幻想曲(fantasia)。无小节前奏曲(unmeasured prelude)则是具有法国地域独创性的组曲开篇体裁,其特殊性在于乐段间没有标注小节线和节拍。这种非度量化的记谱方式在给予演奏者自由诠释空间的同时,也建立起一种极端的即兴创作氛围。全音符(偶尔夹杂四分音符作为经过音)的琶音状和声进行源于琉特琴风格,实心音符(多数为八分音符和十六分音符)负责组成旋律乐段,连音线则负责构成音符组群。(见谱例2)

谱例2.①来自于伊丽莎白·克劳德·雅凯·盖尔(Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre, 1665—1729)的a 小调三号组曲。[11]

三、库普兰在法国巴洛克审美语境下的实践与创新

(一)装饰音的使用

作为在法国巴洛克时期最具代表性的作曲家之一,库普兰的创作理念中对法兰西民族音乐传统的继承显而易见。他通过运用声乐、舞蹈、琉特琴风格以及组曲等一系列法国古典美学的具象化形式进行创作,并将其转化为个人的音乐审美表达。为羽管键琴所写的作品集(Piece de Clavecin,1713—1730),是他花了17 年有余的时间创作的由舞曲和以舞曲结构为基础编纂的组曲合集,共包含240 多首作品,其中有27 套组曲(Ordres②弗朗索瓦用于分类舞曲的自创术语,译为组曲(suit)。)。在这些作品中,演奏者与乐器间的亲密关系源于库普兰对色彩和音调的敏感,当然,这种亲密感也有一部分原因来自器乐本身,这种乐器正是上文提及的在法国经久不衰的键盘类器乐——羽管键琴。它的发声原理是通过演奏者的直接接触,即按压琴键使得杠杆压迫琴弦而产生辉煌且层次丰富的音响效果,这种绅士且亲密的弹奏特点造就了库普兰音乐中特殊的音色敏感性。然而其最大的缺陷在于无法通过指尖姿势改变音色和制造强弱对比。库普兰相信这种由乐器造成的音色缺失可通过使用精准的装饰音艺术来克服[6]76,这种观点与尚博尼埃等人所见略同。在《羽管键琴演奏的艺术》(L’Art de touchér le Clavecin③弗朗索瓦于1716 年出版的著作,其中包括他自己创作的8 首前奏曲。)中他详细给予了一系列的练习指导意见,其中包括对指法和装饰音演奏的明确要求,这种要求甚至精确至颤音的重复次数及时长等。对于库普兰而言,装饰音的使用不仅仅是一种形式,而是一种可以完成音乐表达的重要手段。作为弹拨乐器,羽管键琴的局限性在于,除了无法做到明显的力度与音色变化,无法保持长音也限制了它在抒情达意上的发挥。而装饰音的使用(如颤音和波音)可在持续不变的音调中制造令人印象深刻的语气重音,从而提升整体作品情感表述的饱满度。因此在库普兰的音乐作品中,丰富与精准的装饰音体系为细腻的表达而服务,并是其创作技巧中的重要组成部分。

(二)创作理念的形成

库普兰音乐中精巧的质感总让人联想到18 世纪法国新锐画家——华托(Jean-Antoine Watteau,1684—1721)的笔触,优雅和丰富的音色层次呈现出的高贵风度与克制的生命力,都在昭示着属于那个时代独有的法国贵族们考究的举止与风度翩翩。而在音乐中穿插的乖张节奏和意外的旋律进行似乎暗喻了某些不为人知的心情。华托最为人所知的绘画主题便是“盛大的狂欢会”(a féte galante),即描绘时髦巴黎人的露天社交聚会。在他的作品《生命的魅力》(Les charmes de la vie,1717)里,处于中心的乐师笨拙而紧张地调试着手中的乐器,这似乎打断了贵族们看似优雅却无关紧要的聊天。与此同时,附近的猎犬动作夸张地寻找身上的跳蚤,这种似乎是精心设计出的粗鄙氛围也经常出现在华托的其他作品里。他笔下的狂欢会表面上似乎在展示富有浪漫特质的社会愿景,然而这种被巴黎贵族们主观美化的自然也被他以一种隐喻的讥讽所嘲弄,这种含糊其辞的讽刺在库普兰的音乐作品中恰恰随处可见。戴着面具伪装的做作角色混淆了在优雅音乐下隐藏的情感与动机,这种矛盾感可能源于对1710 年代巴黎精英们无条件赞美产生的困惑。在路易十四死后,法国贵族们在奥尔良公爵及路易十五的带领下移居巴黎,他们批判早期政权的弊端与礼仪,探索与城市生活相关的社会自由,培养私人娱乐。他们提倡“优雅”和“玩兴”,并想象以上的一切都宛如戏剧般呈现。[12]正如克劳(そomas Crow)所说:“巴黎贵族的生活…… 演变成一场激烈的个人社交与权谋的剧场。”[13]这一切在新洛可可风格的酒店内、小型的装饰室内以及庄园的花园中上演,贵族们通过音乐与戏剧探索新的身份和社会自由。

库普兰和华托都热衷于艺术喜剧(commedia dell’arte)。这是一种自16 世纪以来便在意大利蓬勃发展的即兴喜剧,其在被路易十四驱逐后又被更宽容的继任者恢复。这种特殊的戏剧体裁同时混合了“高雅”和“低级”,又通过面具和伪装探索潜在的真理。[14]华托和库普兰认为虚构的人物能够将生活中有失尊严的或是无礼的举动转化为另一种充满戏剧性且怪诞的艺术表达。[15]例如在华托的《你想战胜美丽吗?》(Voulez-vous triompher des belles,1716)中,一群喜剧演员在画面的背景处进行排练,然而华托却将我们的注意力吸引到了前景——一个丑角从街头艺人变成了一个爱的追求者,面具象征了他低人一等的社会地位。丑角伸出手将女士拉入到灌木丛中,这一切在一座古朴地古典雕像下上演,而雕像移开的视线也暗示着这段情感的真诚与严肃。华托对大众娱乐的偏爱(而不是对贵族赞助和皇家机构)驱动他批判宫廷,在颠覆古典秩序的同时,他所探索的是内在性、表达性、隐私以及个人主义,正如库普兰在恰空《福利·弗朗索瓦的多米诺骨牌》①由12 个舞曲组成的羽管键琴组曲,通过主题变奏描述在假面舞会上身着各异颜色斗篷的嘉宾们。(les Folies Francoises ou les Dominos,1720—1722)中千奇百态的群像图。以其中三首为例(见表3),他与华托的想法一致,二人都尝试通过充沛的情感和简洁工整的织体结构建立关于人性与自然的新观念。

表3. *

(三)和声上的创新

库普兰几乎所有的键盘作品都采用二部曲式和回旋曲式,这两种自文艺复兴时期就盛行于法国的曲式框架在后来的百年里也深受本土作曲家们的偏爱,如萨蒂(Erik Satie)、拉威尔等。库普兰将这些形式相对简单的曲式从和声上进行填充,他借鉴琉特琴师的想法,通过使用连音线和延迟解决延留音的方式达到类似复调结构的音响效果,这种多声部叠加的音色可以让听众联想到福雷(Gabriel Fauré)的作品。此外,他对不和谐音使用的热情也为音乐增添了一种特有的朦胧感与不确定性,如La Logiviere 中用调外音#A 构成的不协和和弦,以及在《吓坏了的朱顶雀》(La Linotte effarouchèe)中左手下行低音的半音音阶a-#g-g-#f-e。这种下行半音音阶是库普兰后期风格中较为常见的创作手法之一,并出人意料地在百年后受到德彪西的青睐,随即成为印象主义风格作品中的常客。不难看出,德彪西的印象主义理念一部分可在库普兰的音乐作品中追根溯源,如持续低音效果(drone effects)的频繁使用。在《羊舍》(Les Bergeries)回旋曲中的第二个联句里持续低音(♭B)制造出的如同风笛般的共鸣便是其中一个例子,在另外一首阿拉曼德舞曲(La Logiviere)中也可找到类似的低音。作品《阿勒奎》(L’Arlequine)也采用了持续低音(B),并结合七和弦与九和弦的使用营造出一种现代感的音响效果,这种宏大响亮的和声在德彪西的音乐中也可以看到。

(四)描述性标题的使用

库普兰热衷于给自己的作品命名不同的描述性标题,这种做法最初来自16 世纪晚期法国琉特琴师们,并在之后由尚博尼埃等初代法国羽管键琴师借鉴和继承。[5]80似乎通过使用文学性的标题,法国人以此来宣告自身的民族个性。除此之外,这种极度热衷于文学化表述的现象也可能是由18 世纪中期法国文学家与思想家对器乐类体裁作品的蔑视而造成。正如法国哲学家冯特奈力(Bernard Le Bovier de Fontenelle,1657—1757)那句著名的评论“奏鸣曲,你对我意味着什么?”②这句评论一开始的译文为“奏鸣曲,你想从我这里得到什么?”(Sonata, what do you want from me?) 但近些年从文本句号上重新理解此语句应是一个常用俗语的的缩写-que vent dire cela? (这意味着什么?)所说,多数法国文学家与思想家们认为器乐作品缺乏指涉意义,音乐的表达力有局限性,他们相信唯有语言和文字才能传达人类声音中的渴望和其所想要描述的动人形象,[16]151因此其针对声乐体裁的拥护无可避免。之后卢梭也曾在自编的百科全书中“Sonate”(奏鸣曲,1765)一文里再次引用了冯奈特力的这段评论。[17]这种审美主张在17 世纪中叶后逐渐成为法国艺术圈中的主流意识,并极大地影响到法国本土作曲家们对创作方向与体裁的选择。器乐作品的标题往往与社会环境紧密连接,有些并没有明确的解释,但毫无疑问对于作曲家本人的私人社交圈肯定意有所指。其中一部分的标题有很多都是人名,这似乎是受到当时在法国流行的文学肖像③巴洛克中期在法国兴起的一种肖像画艺术,人们通过这种结合散文和诗歌注解的自画像的混合艺术形式思考和反省自身。[18](portraits)影响,比如一些姓名在肖像集《列昂特的历史》(Historiettes of Tallemant des Réaux,1659)与《布吕耶尔的人物》(Caractéres of La Bruyére,1688)中都有出现,另外还有一部分是有关神话的或描述性的标题。在路易十四的宫廷中,将自己装扮成各种神话人物的假面舞会是最受欢迎的娱乐之一,[17]150因此这种做法很可能是为了迎合当时贵族阶级的社交与沙龙活动。

但在尚博尼埃150 余首作品中,只有20 部被冠以标题,在安格里贝特和路易斯· 库普兰(Louis Couperin)的作品集中也是类似的分配比例。显而易见,这种传统在弗朗索瓦之前并没有被广泛使用。他酷爱描述性标题,几乎所有的作品他都会为之冠上一个标题。这些标题经常对原作品中富有幻想的画面或事物描写加以解释和总结,如《蝴蝶》(Papillons)、《闹钟》(Le Reveille-matin)、《小风车》(Les Petits moulins a vent)等。另一部分标题作品则是名副其实的小品套曲体裁,如《胜利》(La Triomphante)中描述的战争画面——齐鸣的号角与大张旗鼓庆祝胜利的声音,以及在《伟大而古老的吟游诗人》(Le Fastes de la grande et ancienne Mxnxstrxndsx)中由几幕组成的充满奇思妙想和怪诞角色(手摇风琴演奏员、杂技演员、猴子等)的故事集;最后剩余的部分标题并没有与作品中的音乐内容有实质性的联系。事实上,库普兰对于这部分标题的使用意图也许仅仅是:比起赋予一个枯燥的作品号,更具吸引力的描述性标题才能让听众们记忆深刻。

结 语

17 世纪中叶至18 世纪上半叶,艺术、文学、音乐、科学等领域在路易十四的绝对君主专制下受到严格的舆论管制与监督。芭蕾与宫廷礼仪的精神融到音乐中并呈现出独属于法国的优雅姿态,并让作曲家们在接下来的若干世代中仍对舞曲组曲的创作保持着极大的热忱,这其中就包括德彪西的《钢琴组曲》(pour le piano,1894—1901)与拉威尔的《库普兰之墓》(Le tombeau de Couperin,1914—1917)。路易对意大利音乐的排斥与对本土音乐文化的鼓励态度为之后法国音乐民族性的发展奠定了社会基础,继他之后,以奥尔良公爵为代表的皇室与贵族在巴黎发起了对国际音乐家们的资助热潮。在这场与意大利的文化竞争中,本土音乐家们在音乐文本中借用法国传统声乐(air de cour)、琉特琴文化、宫廷芭蕾(ballet de cour)等法国古典艺术形式,以此强调自身作品中的民族个性与意识的表达。在此基础上,库普兰对装饰音、和声、情感意涵以及描述性标题理念进行革新,形成了法国早期巴洛克音乐独有的音乐形态与审美倾向,并在接下来的几个世纪里被一代又一代的法国作曲家继承与更新。在德彪西、梅西安等人的作品中都可窥见早期羽管键琴师们的手法与风格,也正是这种在连续性中的持续创新造就了法兰西音乐独有的魅力与个性。