从“薄陋鄙野”到“宛若画意”

——独乐园的建造与再造

2023-07-08□孟航黎晟

□孟 航 黎 晟

洛阳独乐园是司马光退居洛阳之时修建的小型私家园林。司马光当时拥有极高的政治与文化声誉,此园作为司马光精神的外化,也时常出现在北宋文人的诗文作品中。但这在当时被评价为鄙野简小的园林却激发了后世文人、画家,甚至专业造园家的想象力,试图再造独乐园。

独乐园是司马光于熙宁六年(1073 年)在洛阳城的尊贤坊修建的私人园林,园内设有弄水轩、钓鱼庵、读书堂、种竹斋、浇花亭、采药圃、见山台七景。由于司马光独特的身份地位,在众多洛阳名园中,独乐园受到当时与后世文人的特别关注。

中国园林史通常将独乐园视为文人士大夫早期经营城市园林的例证。如王铎在考察了独乐园的平面布局后,就把此园称为士人园林的典范。贾珺则从文献出发,梳理了独乐园的修建背景、景观布局、造园意匠等方面。此外,谢洋和郝美娟的论文也讨论了独乐园的艺术与文化价值。

以上研究大多是从司马光的个人自述出发,讨论独乐园的造园技巧或文化内涵。但要注意的是,在洛阳众多名园中,独乐园的造园技巧并不十分突出,它在当时的名声彰显,也并非源于园林本身。北宋人李格非在《洛阳名园记》中指出,“为人欣慕者不在于园耳”。事实上,除了司马光个人的品格德行之外,当时文人的口耳相传也是重要原因。有些人,如苏轼根本未曾见过真实的独乐园,却也不妨碍他写下相关名篇。这在丰富了独乐园意象的同时,也为独乐园蒙上了一层层神秘莫测的面纱,诱使后世文人一再想象与咏诵。画家们也尝试用图像再造一个独乐园。本文希望通过历史文献梳理并借助图像分析,还原一个园林如何在后人的诗画中一再变形,以致成为文人理想典范的过程。

一、居洛时期的司马光

北宋神宗时期(1067—1085 年),朝堂内针对新法的问题出现了激烈的党争冲突。因为反对王安石变法,吕公著、赵忭、程颢等保守派重臣遭到排挤,先后罢职离京。熙宁三年(1070 年)三月,由于和王安石变法的政见不符,司马光在推辞了枢密副使的任命后请求外放离京。次年初夏,司马光才获准去到洛阳,任判西京留司御史台事一职,此后十五年间,司马光一直在洛阳居留,专心著书。

刚到洛阳的司马光就居住在了西京都留司御史台官舍,不久后在附近修筑了一座名为花庵的小花圃。他在《花庵诗寄邵尧夫二首》诗题的注中描述了这一过程,曰:

时任西京留台,廨舍东新开小园,无亭榭,乃构木插竹,多种宝相花、牵牛、扁豆诸蔓延之物,使蒙幂其上,如栋宇之状,以为游涉休息之所,目曰花庵。

在到洛阳的第三年(1073 年),司马光任崇福宫提举,官职更为清闲。于是他在城中东南区域的尊贤坊附近买了20 亩地修建了一座园林,给其命名为独乐。

购地建宅园是当时官僚在洛阳的普遍做法。东周、东汉、曹魏、西晋和北魏时期把洛阳作为它们的都城,洛阳地理条件优越,远处有山,溪水穿城而过。自古就有造园的传统,到了唐朝,园林已经发展得很有规模。北宋时,洛阳作为西京,城中造园的盛况见诸文献的不胜枚举。在洛阳的文人似乎也颇为这种风气自豪。邵雍就曾说:“人间佳节惟寒食,天下名园重洛阳。”他在居住洛阳后,也在司马光等友人的帮助下,修建宅邸,其中有园,名安乐窝。这些园林除供主人修养心性外,也是当时文人交往雅集的重要场所。司马光居住洛阳后,就曾游览过通判杨希元水的北园、宣徽使王拱辰的环溪,当然也包括邵雍的安乐窝。

司马光对这些园林的美景也是印象颇深。他评价王拱辰环溪的水景“冷于玉”“曲如环”。他也描述了邵雍安乐窝中的美好景象:“灵台无事日休休,安乐由来不外求。细雨寒风宜独坐,暖天佳景即间游。”司马光购地建宅园明显是满足家人居住,与友人交往,甚至是写作《资治通鉴》的需要。

二、司马光的独乐园

司马光在其园林建成后,写下一篇《独乐园记》,描绘了园中风光。通过文章内容再结合贾珺在文章中对独乐园平面的复原想象(如图1),我们可以大致还原出独乐园的面貌:一入园的首个景观为弄水轩,起到了会客娱乐的作用。园中正堂为读书堂,堂内藏书千余卷,是司马光撰写《资治通鉴》的场所,见山台是园中的高点,可以眺望园内及园外景色。园内的中轴线以水景为主,东面则多为种植草药和花卉的场所,布局简洁疏朗,对称工整,花草繁茂。

图1 独乐园复原想象平面图

按司马光《独乐园记》的文字来看,园内景物非常丰富,但时人不这样认为。李格非在《洛阳名园记》中说道:

司马温公在洛阳,自号迂叟,谓其园曰‘独乐’。园卑小不可与他园班。其曰读书堂者,数十椽屋;浇花亭者,益小;弄水、种竹轩者,尤小;曰见山台者,高不过寻丈;曰钓鱼庵,曰采药圃者,又特结竹杪、落蕃、蔓草为之尔。

从“园卑小不可与他园班”可以看出在当时洛阳的众多名园中独乐园面积较小,并不能与其他名园媲美,浇花亭益小,弄水轩和种竹轩“尤小”,以万安、轩辕的见山台高不过寻丈,种种描述说明园林中景致规模不大。且洛阳当地人戏云:“王家钻天,司马家入地。”王家是指北京留守王宣徽,钻天指他在洛阳中的园宅、花园都十分奢华,在园内中堂七间,上起了高楼,而司马光家的宅园在狭窄的街巷,其间又建了一个地室,在园内设施方面也不像当时的其他著名园林一样有高台楼阁。司马光买地20 亩,除去家人居住的宅院之外,剩下用于园林的面积可能不足二分之一,推测可得园子的面积如文献中所说的确实不大,园子简而小,园内景致也很朴素。

人们在读《独乐园记》时,似乎更加关注前面司马光描述园中景物的文字,忽略了司马光造园的真正内涵,他在描述“独乐”含义时也表达出了自己的造园理想:

或咎迁叟曰:‘吾闻君子之乐必与人共之,今吾子独取于己,不以及人,其可乎?’迂叟谢曰:‘叟愚何得比君子?自乐恐不足,安能及人?况叟所乐者,薄陋鄙野,皆世之所弃也,虽推以与人,人且不取,岂得强之乎?必也有人肯同此乐,则再拜而献之矣,安敢专之哉。’

其中,“薄陋鄙野”似乎是司马光对园子的期待,“薄陋”指的是粗陋朴素,这与独乐园中景物的描绘相当,“鄙野”意为鄙陋粗野,亦可指郊外之地。此种描述或许蕴含了司马光的造园理想——园中景物简陋,位置如同身处郊外。

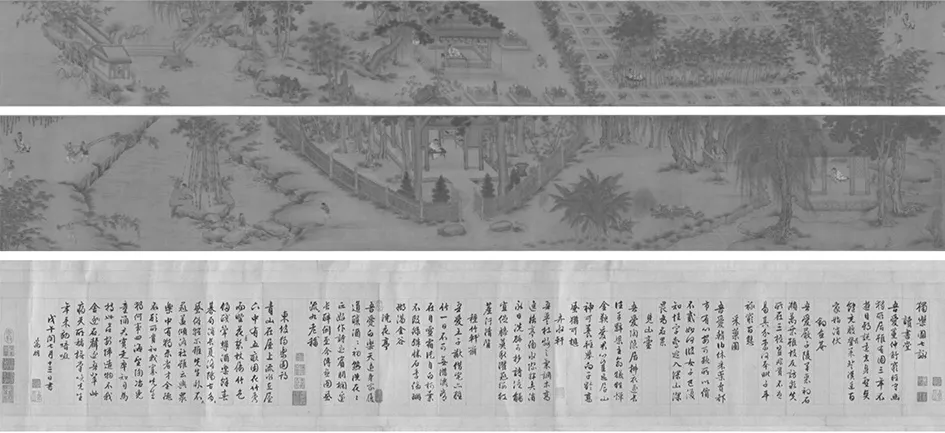

关于独乐园的情况我们还可以从图像上略窥一二。北宋时期就有人为独乐园绘制景图,宋人绘《独乐园全图》(如图2)是与独乐园相关最早的画作,据其题跋后半部分载:“温国文正五世孙哲,家藏独乐园图,蓋其先於者覩記之。真得之。亦今甘棠也”。从题跋来看司马光家族的后人一直收藏这幅独乐园图,其四世孙司马伋生卒年不详,北宋末年“靖康之难”发生时,便随着宋高宗南下,死后葬于绍兴亭山,子孙后代就在那里定居下来。由此可以判断,此画绘制时间应该不晚于南宋初。

图2 《司马光独乐园图卷》 台北故宫博物院

《独乐园全图》具体作者并不可考,根据画面的景物造型与笔墨的不得法,可推测出为文人而非职业画家所画。整幅画为纸本水墨长卷,画面中央有三重庭院,最南边的院子东西两侧设门,两棵参天大树矗立院内,再往前是一座井亭,花丛散落间还可见一园圃,二进院内有一书堂,在其种植一丛竹林,饶有野趣。值得注意的是画面中的井亭,张端义在《贵耳集》中载:“独乐园,司马公居洛时建……有园丁吕直,性愚而鲠,公以‘直’名之。夏月游人入园,微有所得,持十千白公,公麾之使去。后几日,自建一井亭,公问之直,以十千为对。”张即之所书写的题跋中对此事亦有记载,而《温国文正公年谱》中也提到了“吕直创一井亭”一事,由此可见,园丁吕直确实曾借助客人们所赠之金钱,自己在园中建立了一个井亭。此内容《独乐园记》中并未记载,但作者将它画出,且画面中对园子毫无美化痕迹,只是真实地展现了一个朴素的园林。如果此画描绘的真的是独乐园,那极有可能是时人所看到的真实场景。此前的研究在探讨本绘画时提及画面未将七题画全,但在真实的游园过程中,人们也未必可以将园中的所有景物看全,反倒是更能体现出实景性,作者可能在独乐园建成后一段时间造访过。真实的独乐园或许就如画面所描绘的一般简约朴素,没有过多的装饰。

三、当时文人眼中的独乐园

独乐园面积虽不大,且景色朴素,但它在建成后还是引来了许多的游人前去参观游览,在洛阳城内也产生了很大的反响。李格非在《洛阳名园记》中载道:“温公自为之序,诸亭台诗颇行于世,所以为人欣慕者,不在于园耳。”苏轼有诗云“儿童诵君实,走卒知司马”,由此见得独乐园受欢迎一个很重要的原因是司马光的名声极大。

众多文人在游览独乐园后纷纷留下诗句,记录了园中的活动和景致,如文彦博曾作诗云:

诗咏当阶药,书寻傍架签。兰芬衣可袭,露润草俱沾。贵近辞金马,编修赐玉蟾。高欢惟自适,独乐未尝厌。

苏辙在《司马君实端明独乐园》中也说道:

归来曳履苔迳滑,醉倒闭门春日斜。车轮班班走金毂,印绶若若趋朝衙。世人不顾病杨绾,弟子独有穷侯芭。终年著书未曾厌,一身独乐谁复加。宦游嗟我久尘土,流转海角如浮槎。

这两首诗歌都生动真实地表现了在独乐园中的生活状况,不但深深感染了身边的朋友,而且使独乐园变成了士宦悠游的思想之所。司马光也在独乐园中安心著书,一派超然的风格。

范纯仁作《同张伯常会君实南园》云:

幽圃多清致,人贤乐有余。游心同艺苑,归兴若田庐。畦广容栽药,门扃为著书。筑台占岳顶,凿池洒伊渠。庵仿卢仝屋,坊临白傅居。拂床留倦客,种竹荫游鱼。弄水衣襟湿,遵流酒盏徐。园翁名草木,山鸟戏阶除。密席延商皓,高风迈汉疏。

诗中描写了独乐园内的药畦、读书塘、见山台、池渠、小庵、竹林等自然景观和雅集处等。作者赋予园子中普通的景物超过自身的形态和文化意义。这种表达方式的出现似乎有迹可循,一是由于前文所说到的司马光名声在外,故大多数文人都对他十分敬仰,二是由于司马光为独乐园中七景书写的七题富有典故含义,每一个古人既各自与司马光的某些个性要求相吻合,又各自与这种园林景致和相关的园居事件联系在一起,体现了深厚的历史文化内涵,这亦是文人们所欣赏的。因此,人们在看待园中具体的景物时会将它的视觉形象夸张化、文化意义扩大,为独乐园蒙上理想化的面纱。

独乐园不仅在洛阳当地引人关注,它的影响也早已超出了洛阳。当时在杭州的苏轼收到司马光相赠的《独乐园记》后也写了一首《司马君实独乐园》:

青山在屋上,流水在屋下。中有五亩园,花竹秀而野。花香袭杖屦,竹色侵盏斝。樽酒乐余春,棋局消长夏。洛阳古多士,风俗犹尔雅。先生卧不出,冠盖倾洛社。

写诗时苏轼并没有到过独乐园,而是通过司马光的文字和对司马光精神价值的理解,想象再造出了一个独乐园的意象。与那些去过独乐园的文人笔下诗词不同的是,苏轼的文字不仅描写了独乐园中的交友活动和司马光的精神品德,还大量描绘了园子环境及园内景色,基本元素与《独乐园记》相关,同时也融入了苏轼个人的升华。作者通过想象在诗篇中所描写的青山流水、植物等富有田园野趣的自然画面,就是宋代以来士大夫园林中所提倡的“简远”风格。“简远”即图景简约而意象深邃,是对自然风致的提取与归纳。造园诸要素不寻求种类之繁富,不滥用设计之技巧,而重视意象的创作,通过简约的视觉景象并借助景题的“诗化”获取象外之旨。苏轼文字中青山流水的景象为司马光独乐园增加了独特的视觉意象,又因苏轼在文学界的极高地位,后世在想象独乐园时也大多接受了这一形象,延续了他的描述。

四、后世文人对独乐园的想象

元丰八年五月,司马光奉诏出任门下侍郎,离开洛阳入京,并全面废止新法。元祐元年闰二月,司马光官拜尚书左仆射兼门下侍郎,可惜当年九月便不幸去世,此时距离他离开洛阳独乐园只有一年零四个月。

(一)后世文字中独乐园的再造

司马光去世后的十几年间,由于政治风向的变动,元祐党人碑的树立,在我们所见的文献中独乐园很少被人提及。此时的独乐园应还有司马光的家仆打理,并未完全荒废,但可能已不复当年之风采。直到靖康元年,宋代抗金名将宗泽造访独乐园并作《题独乐园》,此时正处于北宋生死存亡之际。《题独乐园》中云:

鄙夫杖藜访公隐,步无石砌登无阁。堂卑不受有美夺,地僻宁遭景华拓。始知前辈稽古力,晏子萧何非妄作。细读隶碑增慷慨,端正似之甘再拜。种药作畦医国手,浇花成林膏泽大。见山台上飞嵩高,高山仰止如公在。

诗中用园内没有石砌高阁,园子卑小表现了宗泽眼中的独乐园形象。当时司马光已经去世很多年,园子中的景致可能不比当初,但宗泽仍然对其大加赞扬,将它称为“浇花成林膏泽大”,又把见山台与飞嵩相提并论。上官仲恭也有诗云:“君不见乔木参天独乐园,至今仍是温公宅。”与宗泽对独乐园中景物的描绘有异曲同工之妙。

南宋末年的方回曾作跋张明府独乐园图二首:

“熙宁相住半山寺,元祐人宗独乐园。早起庵中钓鱼手,未应宣靖失中原。”“独乐人闻新法新,定应翻作独愁人。墓碑一仆党碑立,已觉园花埋战尘。”

此诗作和宗泽的诗作也有相同的历史背景,在诗歌中我们能够发现,宋时司马光就已受到当时民众的极大尊敬,而独乐园则被认为“元祐党人”的主要标志所在,和当时新党首领王安石所居的建康零点五山寺相对应。诗词中还表达出如果当时启用司马光,就不会丢失中原的遗憾之情。宋末文人戴表元因仰慕司马光的个人作风,也于元大德十年(1306 年)在独家园校址建独乐书堂,“欲以其地为祠塾,仍榜曰‘独乐’,以存先贤之风化。”

这些诗文都体现出了独乐园独特的纪念意义,而这种具有纪念性质的构建,在西方艺术史中被称为“纪念碑”,如埃及的金字塔、罗马的万神殿等,司马光的独乐园似乎就具备了这种“纪念碑”的性质。宗泽到访独乐园时或许园内真实景致并不像描述的那样宏伟,宗泽的心理因素对其对园中景观高大的描述有一定影响。宗泽把园林当作象征司马光的“纪念碑”,以此表达对司马光的敬佩。而南宋时方回的诗句更加强化了这一概念,此时独乐园已经不再是纯粹有关司马光的纪念,而是成为以“元祐党人”为代表的先天下之忧而忧,后天下之乐而乐的文人群体的“纪念碑”。独乐园也因特殊的文化含义,成为一个时代的象征。

在南宋时,还有一些诗文是将独乐园看作文人理想园林的代表,常以此将某座园林比作独乐园,在庆祝乔迁之喜和祝寿诗词中大量出现,如刘过在《庆周益公新府》中写道:“午桥庄上江山秀,独乐园中花草荣。才作美哉轮奂颁,清台又秦相星明。”方岳《次韵赵端明万花园》诗:“万花锦绣同民乐,不比青山独乐园。”这些诗句将独乐园作为美好园林的比喻,大多描绘人们欢聚一堂的活动场景,好似类比独乐园中文人高士的雅集。值得注意的是,人们并没有过多关注司马光对园林的描绘以及真正的独乐园是何景色,更多的是选取苏轼《司马君实独乐园》一诗中的独乐园形象,园内花草繁荣,生活清闲,青山屋上流水屋下,“万花锦绣”都不能与它比拟。人们这种意象或许是因为苏轼在后世文坛中有极高地位,抑或是诗中描写的园林意象正与宋代文人们理想中美好园林的形象并无二致。

综上所述,独乐园不仅是司马光著书的惬意处所,还是当时洛阳士大夫交友作诗的理想审美对象;是熙宁、元丰年间司马光以及当时洛阳同道的品德操守、精神追求、诗意人生的体现;也是后来人们心目中司马光政治理想的体现和理想文人园林的象征。

(二)后世绘画中独乐园的再造

后世也不断有画家以独乐园为题进行创作,如李公麟、赵伯驹、唐寅等,可惜作品均未见广泛流传,存世至今的独乐园图像除上文提到的宋人绘《独乐园全图》外,还有明代仇英绘本(如图3)以及明代文徵明绘本(如图4)。仇英绘本根据克利夫兰美术馆记述画于1515—1552 年,文徵明绘制的独乐园图有款识记载画于嘉靖戊午(1558 年)七月廿日,仇英绘本在时间上较早。

图3 仇英 《独乐园图》 美国克利夫兰艺术博物馆

图4 文徵明 《独乐园图》 台北故宫博物院

纽约克利夫兰画廊所收藏的明代仇英版,前引《石渠宝笈》称摹自宋画,画面一方面按照《独乐园记》中记述的次序,由右向左分别布置了弄水轩、读书厅、钓鱼庵、种竹斋、采药圃、浇花亭、见山亭七景,但因为长卷画幅,图画方面并不是完全根据《独乐园记》上的平面大小关系设计,只是采取了近似于连环画的形式。另一方面,画中也蕴含了此前文人对独乐园中美景的想象,仇英所描绘园中的景致在《独乐园记》文字记载的基础上加以主观美化,点缀芭蕉和仙鹤等体现文人性格品德的景物。对园林美化这一做法与宋时文人在诗词中对独乐园的想象并无二致,带有一些理想化的倾向。

文徵明的《独乐园图》是一幅水墨绘画长卷,其笔法较为随心,画面背景描绘的是山间郊野景色而非城市中的景象。图中出现的几个草堂、茅屋散落在古树、丘壑中间,背景则是一带土山,近处的参天古木格外醒目,意境虽美,却没有对应《独乐园记》中的内容。此画作于文徵明晚年,此时他也居于园林中,画中还留有独乐园的影子——苏轼诗中的“青山、流水、花、竹”的意象,而这些意象在文徵明的《人日诗画图》(如图5)和《真赏斋图》(如图6)中也均有体现。三幅画中都出现了远处青山,近处流水,篱前立苍松,屋后植修竹的场景,尤其是在《真赏斋图》中,右下角对树石的表现与《独乐园图》极为相似,都是高耸的树木矗立于磐石中。在描绘这些园林时,文徵明都将本该在城市内的园林放置于郊野的背景之下,这幅图卷更像是他把脑海中的理想园林形象绘于纸上,或许也体现了当时文人理想园林的审美趣味。

图5 文徵明 《人日诗画图》 上海博物馆

图6 文徵明 《真赏斋图》 上海博物馆

这两幅关于独乐园的绘画呈现出了不同的形象,从画面上看,仇英的画作与《独乐园记》吻合度较高,结合仇英职业画家的身份,此画或许是仇英为藏家绘制的订单,故较为还原文字。而文徵明的画作是他暮年而作,多写意之风,阮元称之为“名为独乐园,不知谁氏之园矣”,似是借独乐园之名表现自身对理想园林的想象。

明代计成的《园冶·自序》中也有武进人吴又予“效仿司马光‘独乐’制”相地造园的故事,制式与文徵明绘制的图像有相似之处:

公示予日:“斯十亩为宅,余五亩,可效司马温公‘独乐’制。”予日:“此制不第宜掇石而高,且宜搜土而下,令乔木参差山腰,蟠根嵌石,宛若画意;依水而上,构亭台错落池面,篆壑飞廊,想出意外。”

计成认为园林要营造出宛若山水画的意境,又根据明代的造园习惯做了改进,添加了廊桥等建筑,像是把仇英和文徵明画中的园林综合到一起再现了出来。

明代的这两幅绘画的题跋都与苏轼《司马君实独乐园》一诗有关,可见自苏轼诗中流传下来的独乐园身处郊野、青山流水、参天乔木、花竹野趣的意象在当时被人们认可,而后世造园家又会根据当时的园林形式、审美意趣以及自身需求,对独乐园进一步想象、再造。

独乐园虽然整体建筑规模不大,景致简单朴素,但空间设计的具体物化形态所产生的审美情趣和隐喻的意象,却体现出了司马光在当时的政治思想和境况。司马光长期在野,他的政治思想一直无法实现,他便自建了一园,并把自己的政治思想性格赋予此园,以独乐命名此园,体现了不慕富贵、适性自足、追求个人独立之精髓。受到司马光精神品德的影响和他对园子文化意义的赋予,人们在描写独乐园时产生了理想化的倾向。到了后世,由于政治局面和人们内心情感的转变,人们对独乐园的描绘转化为一种“纪念碑”式的形象和士人理想园林代表。同时,面积不大,格局景致精巧,花竹秀美而具有野趣成了后世人们对独乐园形制的一种认知,影响了后世园林的建造及命名。独乐园图像及诗文的流传,也使它的形象更为立体、丰富。

司马光的品行道德赋予了独乐园超出物质本身的精神意义,使它成为我国古代园林中“园以人名”的典范。独乐园体现了士人园林所推崇的构景寓意——尊崇先贤,表达了“园如其人”的园林文化属性,并对当时及后世的园林建造起到了模范的作用。