民族内隐观、身份认同对族际通婚子女的外群接触态度和中华民族共同体意识的影响*

2023-07-08冯晓慧张积家

张 航 冯晓慧 张积家

民族内隐观、身份认同对族际通婚子女的外群接触态度和中华民族共同体意识的影响*

张 航2冯晓慧2张积家1

(1广西师范大学教育学部, 桂林 541004) (2中国人民大学心理学系, 北京 110872)

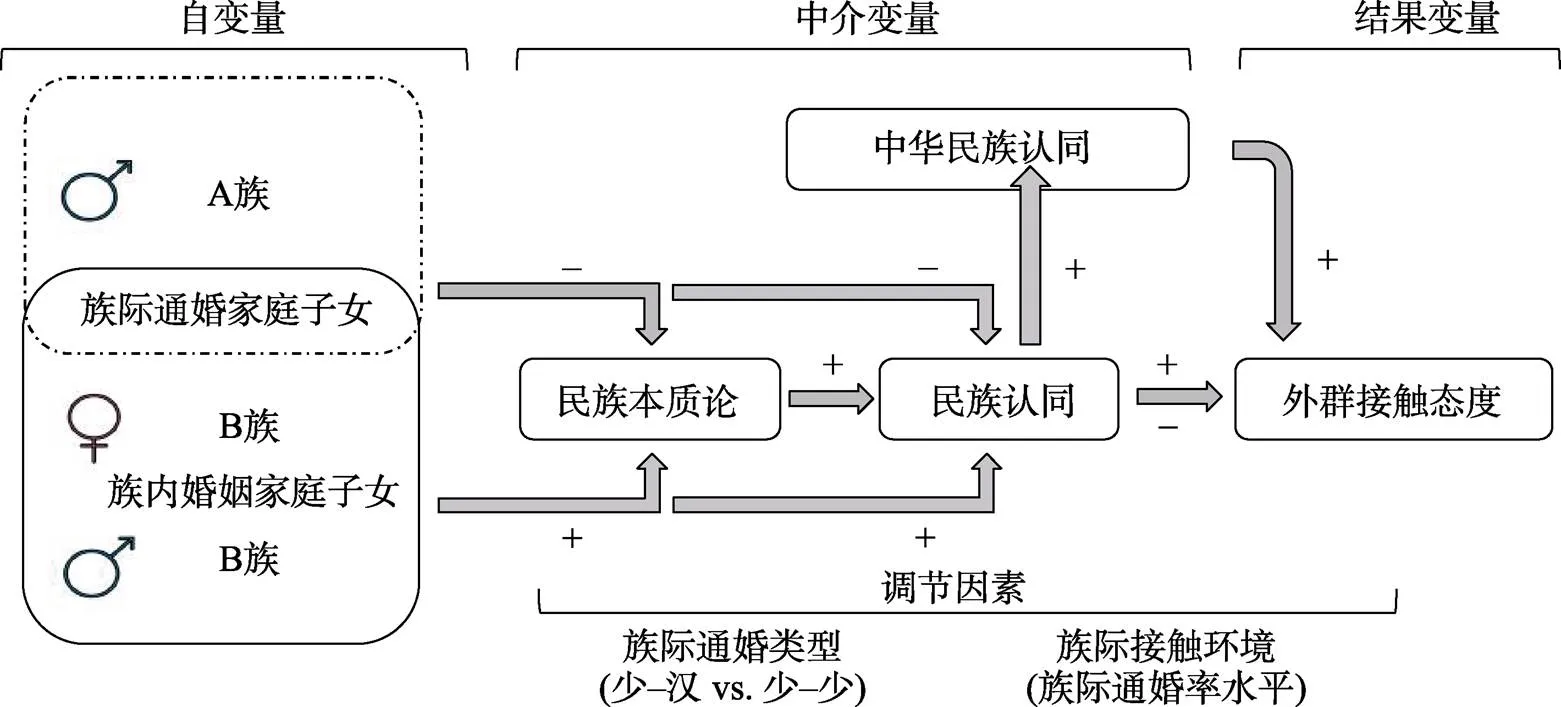

以中国14个少数民族的学生和汉族学生为被试, 考察族际通婚子女的民族内隐观、身份认同及二者对外群接触态度和中华民族共同体意识的影响。结果发现, 与族内通婚子女比, 族际通婚子女持有的民族本质论观念较低、对本民族的认同感不强烈, 但对其他民族的外群体态度和交往意愿都更积极, 在自我身份范畴化过程中更具有灵活性, 更倾向于构建归属水平更高的上位身份认同。族际通婚作为高质量的民族接触与交融形式, 对推动建立民族互嵌格局和铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。

族际通婚子女, 内隐观, 民族认同, 外群接触态度, 上位身份认同

1 引言

分类与认同是社会知觉研究关注的焦点, 也是形成偏见、歧视和引发群际冲突的重要原因。以往研究侧重考察身份类别差异明显的内、外群体间的交往态度和互动心理过程, 尚不清楚身份范畴模糊的多重身份群体(如混血儿或族际通婚子女)的心理边界意识和自我身份认同。随着在世界范围内种族间(inter-racial)和民族间(inter-ethnic)缔结婚姻的现象愈发普遍, 出生在族际通婚家庭的新生儿的数量逐年攀升(Lichter & Qian, 2018; 巫锡炜, 刀玮皓, 2022)。这一趋势不仅向人们习以为常的种族或民族身份的离散型的类别观念发起了挑战, 更引发了人们对如何界定这一新社会群体身份的激烈讨论(Gaither, 2018; Humes et al., 2011; Pauker et al., 2018 )。在上世纪, 美国以降格继嗣(hypodescent)的种族隔离政策划分混血儿的种族身份, 即一个人只要其祖先有黑人血统就被认定为是黑人, 这被称作为“一滴血原则” (one-drop rule), 目的是阻止黑人与白人之间发生通婚(Snipp, 2010)。尽管此类法案现已经被废除, 但是, “一滴血原则”仍然深刻地影响着美国民众对混血儿族裔身份的范畴化表征。在一项快速面孔分类任务中, 当被试得知目标人物拥有一位黑人父母或者居住在种族杂居街区时, 便更倾向于将种族模糊(50%黑人和50%白人)面孔判断为黑人(Peery & Bodenhausen, 2008)。追踪调查显示, 美国的族际通婚家庭夫妇更倾向于采用“一滴血原则”把孩子的种族身份划归为少数族裔, 而非划归为白人或混血儿(Brunsma, 2005; Lichter & Qian, 2018)。正因为如此, 人们开始主张把混血儿当作一个新的种族身份来对待, 并且放弃了使用原来僵化的容易使该群体在身份认同上感到强烈困惑的分类原则(Cheng & Lee, 2009; Shih & Sanchez, 2009)。可见, 族际通婚子女所面临的身份归属与认同问题已经愈发不容忽视。

族际通婚(intermarriage), 顾名思义, 是指不同民族成员之间的相互联姻, 是与族内婚对应的婚姻形式, 又称为跨族通婚、族际婚(沈思等, 2019)。尽管相较于国外的混血儿(mixed-blood), 中国的族际通婚子女面临的种族、肤色和血统等尖锐的社会矛盾较少, 但是, 与族内婚姻子女相比, 族际通婚子女的民族身份同样不具有与生俱来的先赋性和毋庸置疑的确定性, 而是存在着选择的可能。族际通婚子女在出生时, 由父母根据自身所属的民族来选择填报, 在年满18周岁时, 还可以依据父母的民族身份再申请一次变更(鲁刚, 2005)。所以, 国家的法律制度赋予族际通婚子女的民族身份不一定真实地反映了该群体的心理身份认同。作为夹杂在双重文化中的中间人, 族际通婚子女的民族边界意识和自我身份归属可能与族内通婚子女存在着较大差异。因此, 有必要对该群体进行深入研究。

族际通婚是社会关系领域的重要课题。以往研究从历史变迁(鲁刚, 张禹青, 2014)、现状调查(李晓霞, 2004)、影响因素(梁茂春, 2004; 马戎, 2004)、民族政策(李晓霞, 2010)等视角提供了较清晰的理论脉络, 体现了学界对于推动民族团结和铸牢中华民族共同体意识等重大命题的关切。相较之下, 有关族际通婚及其影响的心理学实证研究却极少, 而且研究对象主要是族际通婚者, 即族际通婚子女的父母, 尚不清楚族际通婚子女的民族认同和外群接触态度。尽管混血儿研究对理解复杂身份群体的社会认知过程具有借鉴意义, 但是, 在中国叙事背景下的民族问题与国外的种族问题有着本质的区别, 很难进行直接的推论和应用。随着民族间关系的不断加深, 族际通婚率和族际通婚子女的人口规模在逐年提高(黄凡等, 2022), 对与族际通婚子女相关的问题的深入探讨就变得愈发重要。本研究对全国15个民族的族际通婚子女进行了考察, 系统分析了民族内隐观、身份认同对族际通婚子女的外群接触态度和中华民族共同体意识的影响, 揭示在多元一体背景下影响个体身份认同的社会心理机制, 阐明身份认同在该群体的跨民族交往中的作用。

1.1 民族内隐观和身份认同

普通民众对社会类别的存在形式往往持本质论(Essentialism)和建构论(Constructionism)两种不同的内隐观(implicit theory) (Dweck et al., 1995; Haslam & Whelan, 2008)。本质论者认为, 种族、民族和种姓等社会类别是与生俱来的身份象征, 类别之间具有不可逾越的内在本质区别(如血统和DNA), 这种本质决定所属成员的身份范畴, 产生相似的表观特征(如相貌和肤色)。建构论者认为, 社会类别是人为创造的身份概念, 类别间的界限是动态可变的, 受文化和环境影响。中国古代先哲在“华夷之辨”的争论中也产生了两种不同的民族观。一是“有教无类”, 认为人只有礼教与野蛮之分, 无族类之别, 在环境和教育的影响下, “夷可变夏, 夏可变夷”, 这与民族建构论的观点不谋而合, 强调民族间的区别不缘于血统, 而缘于文化。二是“非我族类, 其心必异”。如白居易在《御戎狄》中说:“戎狄者, 一气所生, 不可剪而灭之; 五方异族, 不可臣而畜之。”这与民族本质论的观点相同, 强调在民族间存在着不可更改的血统和天性的差异。所以, 古今中外, 民族内隐观均是人们理解民族身份和处理民族关系的重要知识结构和思维方式。

尽管基因学(Nei & Roychoudhury, 1982)、演化生物学(Lewontin, 1972)和人类学(Hirschfeld, 1996)研究都相继证明民族乃至种族只是人为建立的社会范畴, 但仍有大量民众相信这些类别具有根深蒂固的生物学差异, 说明人类倾向于为族群身份赋予虚构的本质, 以提供一种无可辩驳的身份维护, 从而消除不确定感引发的认同焦虑, 完成认知闭合的需要(认知闭合是为某一特定问题找到确定答案、结束模糊和混沌状况的需要) (Hogg, 2000; Shah et al., 1998)。但是, 对于族际通婚子女而言, 自我民族身份是父母依据国家政策选择的结果, 存在着不确定性, 这就为民族建构论的产生提供了土壤。与单一民族家庭的子女比, 多民族家庭的子女对族际边界的感知可能更模糊, 更倾向于认为民族界限可以逾越, 在表征民族身份范畴时存在着更高的灵活性, 更不可能持有很强烈的民族本质论观点。由此提出假设1:族际通婚子女(vs.族内通婚子女)更倾向于持有民族建构论的观念。

身份认同源于人类对于“我是谁”这一命题的不懈思索。这种精神层面的归属需要决定了民族不是客观存在的实体, 而是以血缘关系、空间地域、历史记忆和语言文字等共同铸就的“想象共同体” (Anderson, 2006)。民族身份从“他称”到“自称”不是自动化的过程, 需要通过血缘叙事、文化和历史教育进行培育和熏陶, 达到心理层面的情感认同。但是, 在建构自我民族身份的过程中, 由于父母的所属民族不同, 族际通婚子女很难相信民族是由纯粹的生物学因素决定的, 不容易对本民族身份产生强烈的根基性的情感共鸣, 甚至会出现身份归属和认同的困惑(Shih & Sanchez, 2009)。对比之下, 单一民族家庭的子女因为容易接受民族是血缘关系纽带的生物学叙事, 就更容易产生原初的情感连接, 从而形成了较为稳定的本民族认同。在我国, 族际通婚家庭对子女民族身份的选择一般都受民族优惠政策影响, 因而存在着汉族与少数民族通婚所生的子女趋“少” (即为子女选择少数民族身份), 少数民族与少数民族通婚所生的子女趋“小” (即为子女选择少小民族身份)的特点(鲁刚, 2005)。所以, 该群体甚至可能出现“认而不同”的现象, 即因为民族优惠政策承认民族身份但在心理上不认同的情况。由此提出假设2:族际通婚子女(vs.族内通婚子女)对自身民族的认同感可能相对不强烈。

1.2 外群接触态度以及民族内隐观和民族认同的中介作用

族际通婚是反映民族间交融程度的重要标志(杜娟, 2018)。族际通婚子女更是和谐族际关系的最佳证明, 其所在家庭往往被称为“民族团结户”。族际通婚既是民族关系融洽的结果, 又成为继续加深民族关系的基石(马戎, 2004)。由于长期生活在多民族家庭中, 族际通婚子女对民族间的分界意识可能比较模糊, 对本民族和他民族的情感态度差异可能较小, 甚至对内群体和外群体均持有相对积极的接触意愿。由此提出假设3:族际通婚子女(vs.族内通婚子女)持有更高的外群接触态度和深层次交往意愿。

跨民族交往态度的积极变化也可能与父母婚姻类型影响子女的民族本质论和民族认同有关。民族本质论者倾向于将民族身份差异归结于根深蒂固的内在本质属性, 认为民族类别间存在着不可逾越的界限, 按照此观念行事容易产生刻板印象(高承海, 万明钢, 2018; Mandalaywala et al., 2018)。但是, 民族本质论可能并不会直接引起群际态度的变化。发展心理学研究的证据表明, 人类在认识自然和社会的过程中, 倾向于把感知到事物的本质属性抽象出来并加以概括, 从而做出深层次的因果推断(Cimpian & Salomon, 2014; Mandalaywala, 2020; Newman & Knobe, 2019)。这种具有高度概括性、过度假设性和因果推断性的内在启发式(inherence heuristic)是人类心理本质论的初始形式(Cimpian & Salomon, 2014)。所以, 作为一种领域普遍性的类属性认知倾向, 心理本质论与消极情感态度可能并无直接关联。例如, 当个体对体重(Diedrichs & Barlow, 2011)和性取向(Haslam & Levy, 2006)等持有较高的本质论观念时, 其偏见程度和负面评价反而降低。在判断种族模糊面孔的身份时, 种族本质论对“一滴血原则”的有效预测也只出现在那些本来就对黑人持有较低情感认同的人身上(Ho et al., 2015)。因此, 族际通婚子女的民族本质论信念可能需要通过影响民族认同的中介方式影响其外群接触态度(假设4)。

民族认同与外群接触态度的关系一直是社会心理家关注的重点(Tajfel & Turner, 1979)。国外的研究发现, 对内群体身份认同过高会削弱对外群的接触态度, 甚至引发歧视行为(Hewstone et al., 2002), 说明人类在社会互动中倾向于对内、外群体进行区分, 进而产生内群体偏爱和外群体贬损的对立关系。按照“对立观”, 族际通婚子女的族际态度提高可能是其民族认同感降低所致。但是, 我国是一个统一的多民族国家, 各民族之间相互依存, 休戚与共, 像石榴籽一样紧紧地抱在一起, 既存在着各民族内部的本民族认同, 也存在着更高层次的中华民族认同(张积家, 冯晓慧, 2021)。所以, “对立观”是否适用于中华民族叙事下的民族关系尚不清楚。而且, 民族认同与外群态度之间的联系还受群体地位、民族政策、宗教文化和历史关系等因素影响(Brewer, 2001; Cuhadar & Dayton, 2011), 甚至当个体建立了安全稳定的民族认同以后, 民族认同反而在族际接触态度中起积极作用(Phinney et al., 2007)。国内的相关研究也发现, 民族认同不一定导致消极的民族关系, 生活在西北地区的散居少数民族、聚居少数民族和汉族的民族认同与外群接触态度分别呈现出正相关、负相关和零相关的特征, 表明居住格局和族际接触程度对外群接触态度的重要性(高承海, 万明钢, 2013)。因此, “对立观”在解释中国民族关系时可能存在着失恰性, 因为它忽略了社会情景性因素的作用。所以, 民族认同如何影响族际通婚子女的外群接触态度还无法做出具体的假设, 需要进行探索性的分析。

1.3 上位身份认同

当前的群际关系研究主要以内、外群的视角来审视群体间的态度和行为, 忽略了族际通婚子女的复杂且模糊的身份范畴无法做出典型的二元类属划分。而且, 该群体在社会化的过程中, 需要面临来自父母的民族差异和文化冲突的压力, 为了平衡内部身份的矛盾, 游离在民族夹缝中的族际通婚子女可能更倾向于削弱或转移民族边界, 构建出归属水平更高的上位身份认同。根据共同内群体模型, 通过建立上位身份认同, 个体可以将原来固化群际差异的边界转移, 扩大彼此间的感知相似性, 将内群的“我们(us)”和外群的“他们(them)”共同归属为“咱们(we)”这样一个更有包容性的上位群体表征(Gaertner et al., 1993)。上位认同的建立不仅可以减少群际偏见, 还能够增加亲社会行为(Hopkins et al., 2016)。由此提出假设5:族际通婚子女(vs.族内通婚子女)更倾向于构建包摄水平更高的中华民族身份认同, 中华民族认同也对族际通婚子女的外群接触态度产生积极作用。

1.4 族际通婚率的影响

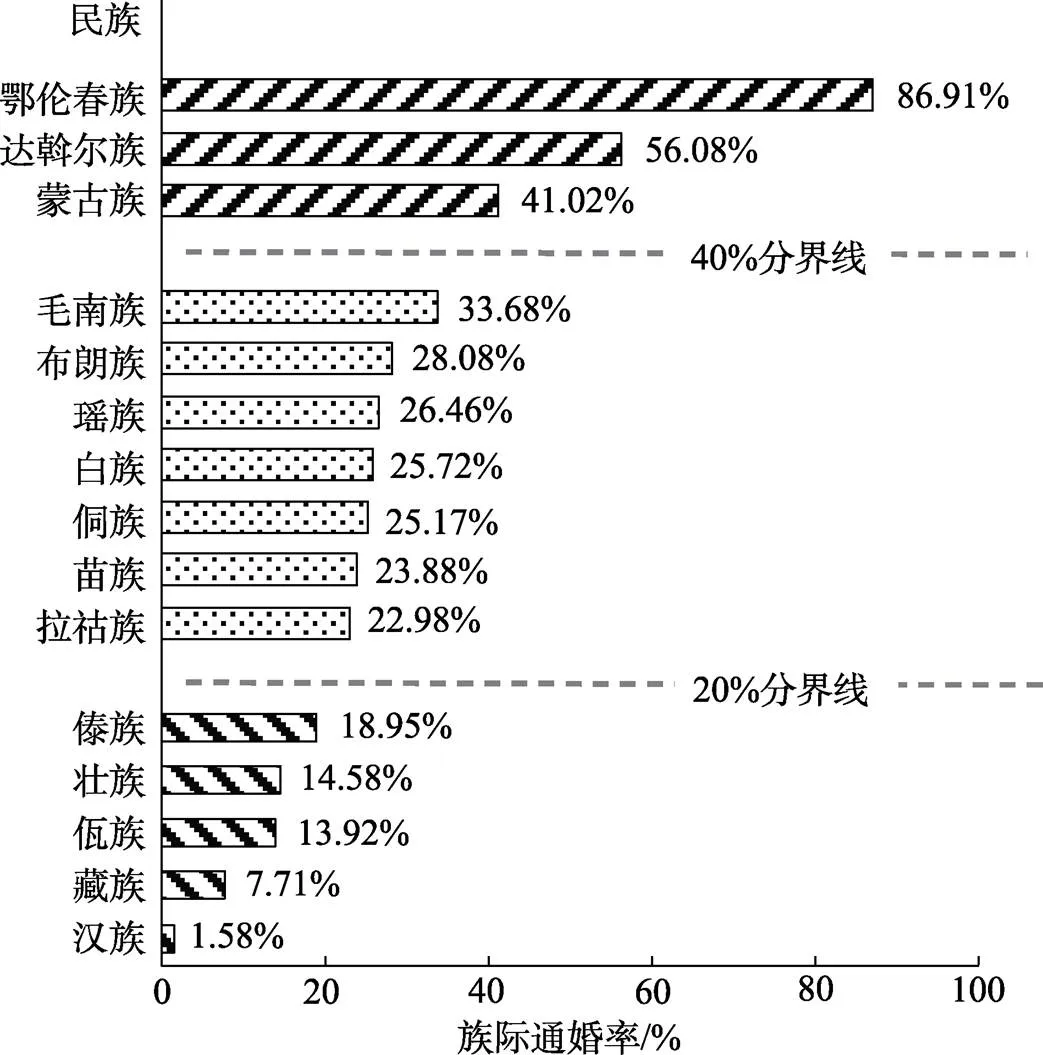

族际接触理认为, 不同民族成员间的积极接触有利于提高族际关系(Pettigrew, 1998)。族际通婚作为民族接触与交往的最高形式, 是民族间发生深层次互嵌融合的重要体现, 只有当两个民族在语言文字、风俗文化、宗教信仰和经济活动等方面相互渗透而且达到高度和谐时, 才会出现较大规模的通婚(马戎, 2004; 沈思等, 2019)。所以, 族际通婚不仅反映夫妻双方突破民族界限组建跨民族家庭, 还隐含着他们背后的民族成员的交往扩大趋势。但是, 我国幅员辽阔, 民族众多, 不同地区、不同民族在接触程度和文化交融程度方面存在着较大差异, 所以不能忽视社会情境性因素的作用。族际通婚率作为衡量各民族通婚情况的最重要指标, 能够有效地展现民族间的亲近程度, 因此可利用族际通婚率来考察社会情景性因素对民族内隐观、民族认同、外群接触态度和民族共同体认同的影响, 揭示族际通婚对铸牢中华民族共同体意识的积极作用。

2 方法

2.1 被试

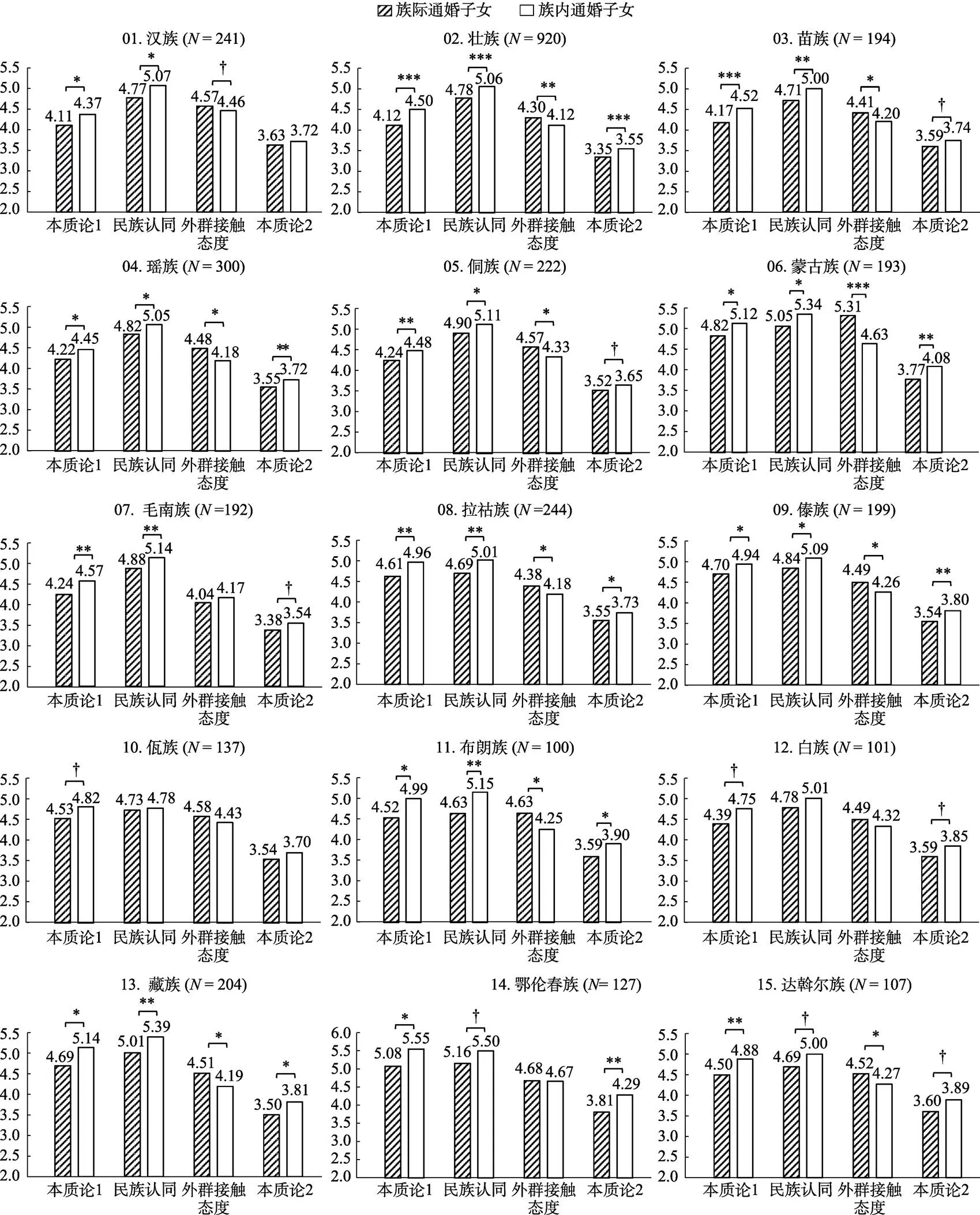

通过文献资料查阅和实地调研, 对全国14所有少数民族学生及族际通婚家庭学生较多的学校进行了施测。对象包括蒙古族、鄂伦春族、拉祜族、傣族、佤族、布朗族、白族、苗族、瑶族、侗族、壮族、毛南族、藏族、达斡尔族和汉族。样本遍及5个省(自治区)、2个少数民族自治州和6个少数民族自治县(区、旗)及部分少数民族常住人口较多的乡镇。各民族的施测时间、地点和样本数量等见表1。

数据收集由调查者任主试, 现场回收。共发放问卷3717份, 剔除胡乱填答等无效问卷236份, 有效问卷3481份, 总回收率为93.65% (各民族的回收率见表1)。族际通婚子女1317人(37.83%), 族内通婚子女2164人(62.17%), 男生1594人(45.79%), 女生1887人(54.21%), 平均年龄为15.97±1.76岁。为进一步验证假设5, 通过网络问卷平台进行了数据补充。补充样本有294份, 无剔除, 男性93人(32.63%), 女性121人(68.37%), 平均年龄为14.38 ± 1.03岁。由于补充数据所测的内容不同, 不与现场回收数据混合分析。

表1 各民族被试的分布和样本量信息

2.2 研究工具

2.2.1 民族内隐观

采用杨晓莉等(2014)修订的民族本质论问卷, 原量表由No等人(2008)编制, 近年来被国内研究者多次翻译和使用, 具有良好的信效度和跨文化适用性(高承海, 万明钢, 2013; 于海涛, 金盛华, 2015)。量表包含8道题目, 4道题目评估民族本质论内隐观, 4道题目评估民族建构论内隐观。被试从1 (完全不同意)到7 (完全同意)画勾作答, 民族建构论的题目反向计分, 然后与民族本质论题目分数相加计算总分, 得分越高, 代表民族本质论观念越强。该量表的Cronbach's α系数为0.81。

本研究还使用Haslam等(2000)编制的外群体心理本质论问卷, 包含9道题目, 6点计分, 分数越高, 代表民族本质论观念越强。该量表的Cronbach's α系数为0.68。

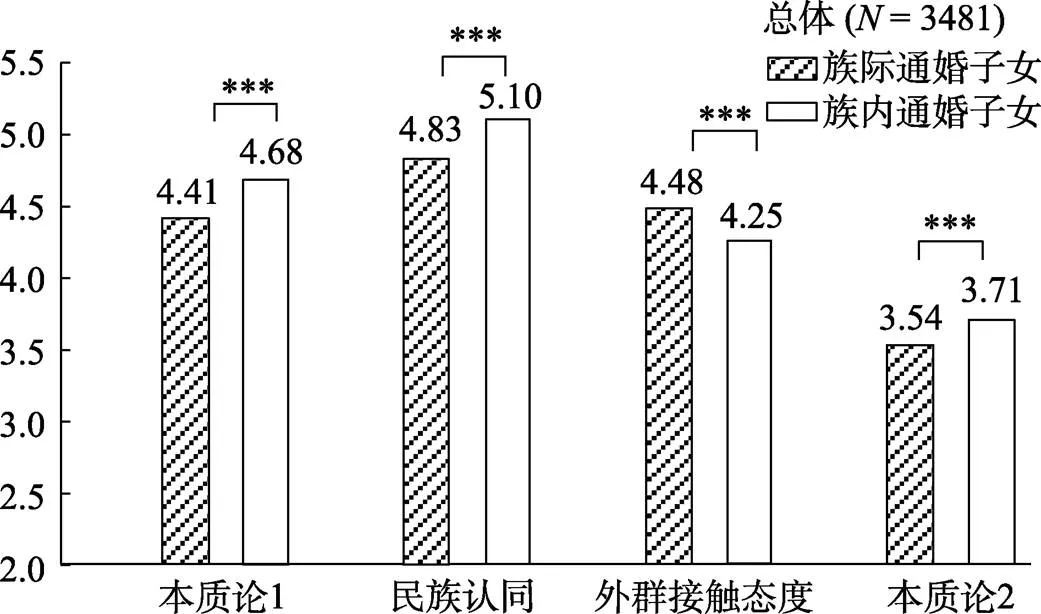

以上两份问卷可直接比较和互为参考。首先评估二者测量民族本质论信念的有效性。分析表明, 两份问卷在总体预测和分民族预测上都具有中等程度的相关(总= 0.46,< 0.001, 见表2)1由于本研究样本量较大, 小于0.1的相关系数通常p值也显著, 参照Cohen (1988, p.83)标准, 将相关系数小于0.1的结果判定为无相关, 将相关系数大于0.3的结果判定为中等程度相关, 将相关系数大于0.5的结果判定为较强相关。但分民族检验的小样本数据仍以传统p值为显著性指标。, 与杨晓莉等(2014)的结果相似, 说明对各民族内隐观的测量结果具有较高解释力。考虑到数据冗余性, 后续结果的文字报告和中介效应检验只选用Cronbach's α系数较高的第一份问卷, Haslam (2000)问卷的描述性统计结果仅在图片中报告, 不做结果阐述和中介分析。

2.2.2 民族认同和外群接触态度

采用Phinney等人(2007)编制的多民族认同问卷, 中文版由高承海和万明钢(2013)修订。民族肯定分量表测量对本民族认同程度, 6道题目, 6点计分, 分数越高代表对本民族身份越肯定, 对民族内群体态度越积极, 归属感越强烈。外群态度分量表测量对其他民族的接触态度, 6道题目, 6点计分, 分数越高代表与其他民族的接触态度越积极, 跨民族交往意愿越强烈。民族肯定分量表的Cronbach's α系数为0.81, 外群态度分量表的Cronbach's α系数为0.79。

2.2.3 自陈身份认同

采用Hong等(2004)编制的自陈身份认同问卷, 要求被试选择最符合自己社会身份的选项, 包括:A (X族人), B (X族人, 其次才是中国人), C (中国人, 其次才是X族人), D (中华民族)。计分方式是将选择A项的被试划为“排斥性身份认同”组; 将选择B项和C项的被试合并为“双重身份认同”组; 将选择D项的被试划为“上位身份认同”或“中华民族认同”组。不同的选项代表中华民族认同的强烈程度, 选择D项的中华民族认同程度最高, C项次之, B项较弱, A项无中华民族认同。这种划分方法涵盖了从最认同中华民族身份(最具有包容性的身份)到最认同族属身份(最具有排他性的身份)的所有情况。

2.2.4 补充分析的量表

采用陈立鹏和薛璐璐(2021)编制的中华民族共同意识问卷测量被试对中华民族身份的认同和情感态度。该量表的Cronbach's α系数为0.90。

2.3 数据处理

使用SPSS计算各变量的分布及相关, 通过宏程序PROCESS (Hayes, 2013)参照温忠麟和叶宝娟(2014)的建议检验研究假设的中介作用, 所有的中介变量和预测变量都做了标准化处理, 并将性别和年龄设置为控制变量。使用Harman单因素检验法评估共同方法偏差程度验(周浩, 龙立荣, 2004)。结果显示, 第一个因子解释的变异量为13.45%, 未超过临界标准(40%)。因此, 本研究所涉及变量不存在严重的共同方法偏差问题。

3 结果与分析

3.1 描述统计与相关分析

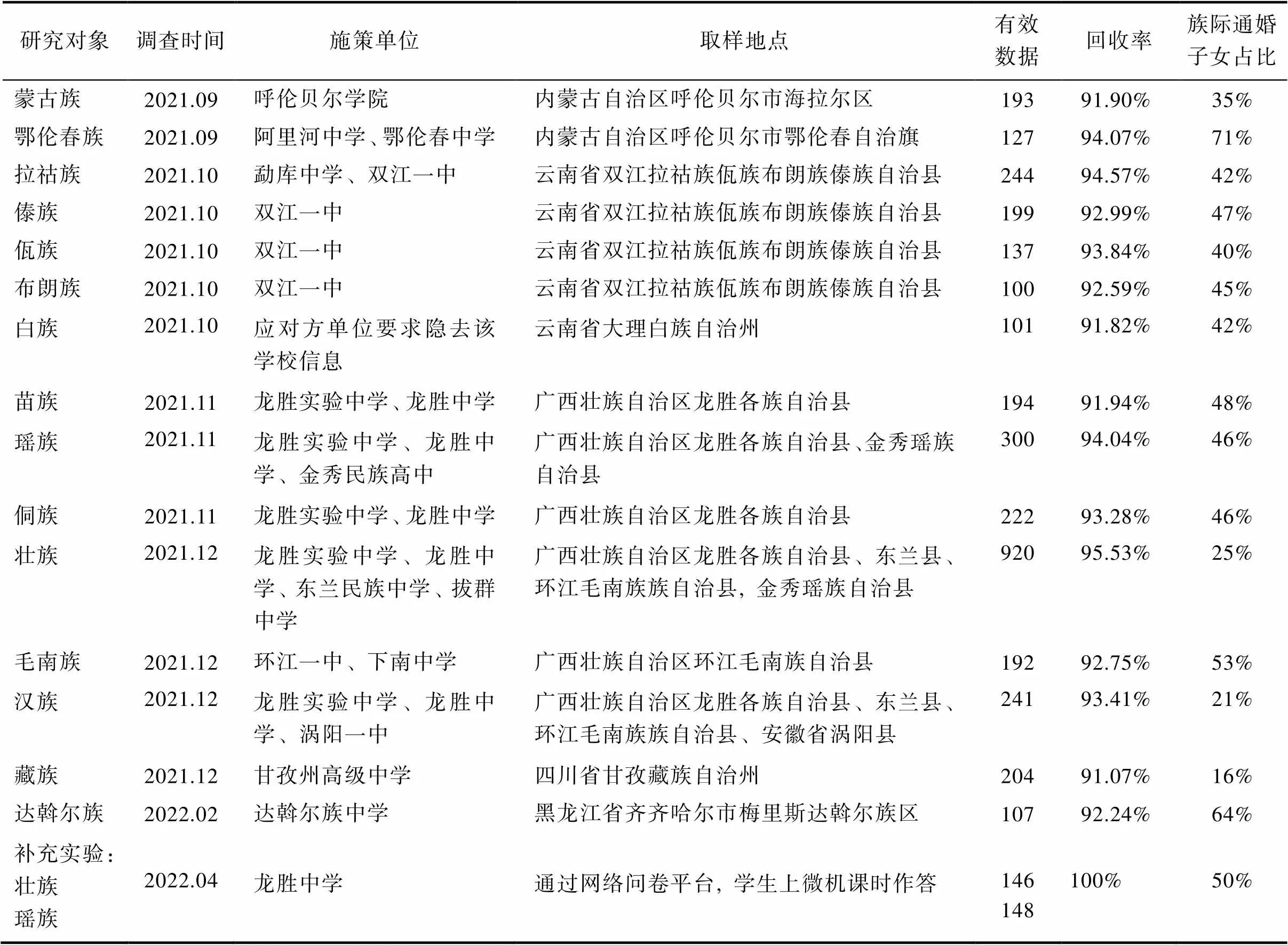

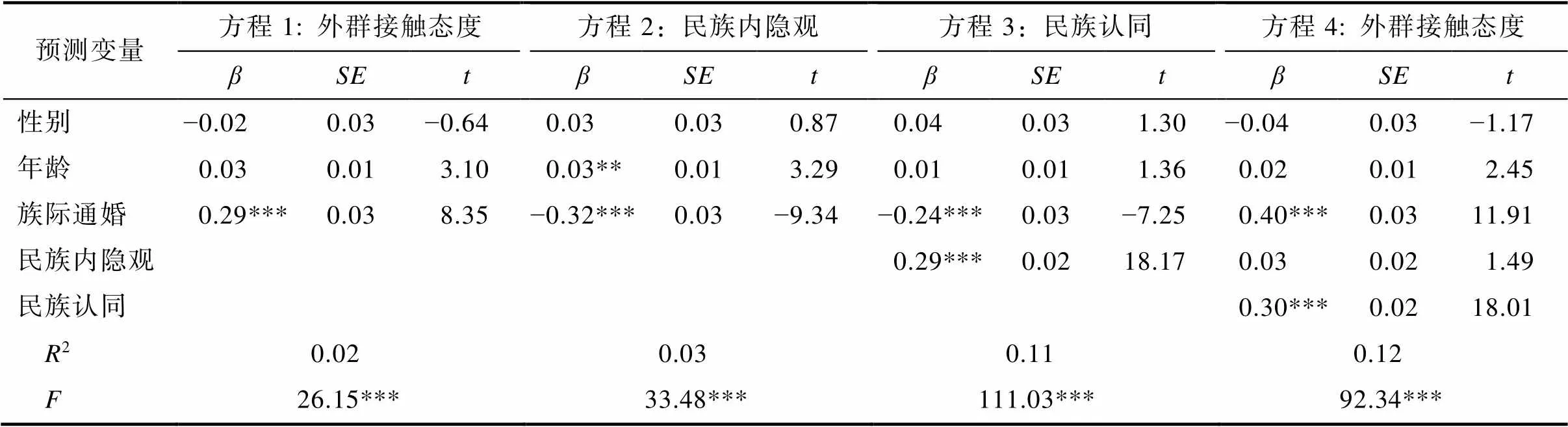

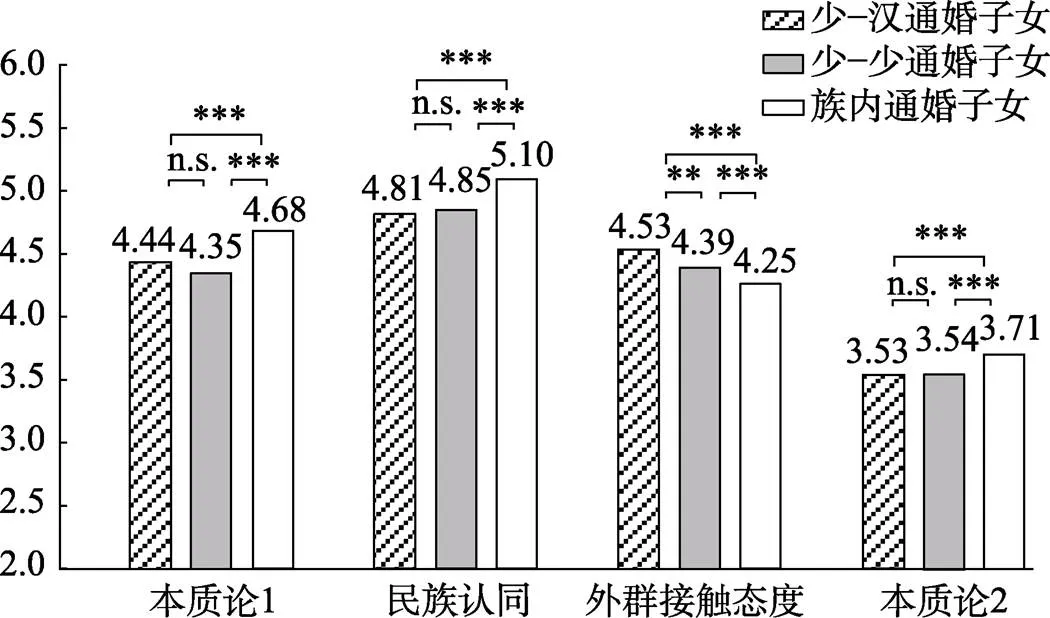

以是否为族际通婚子女为自变量, 以民族内隐观、民族内群体认同和外群接触态度为因变量, 进行独立样本检验。结果见图1。

统计分析表明, 族际通婚子女在所有指标上的得分均与族内通婚子女差异显著。族际通婚子女持有更低的民族本质论观念(族际通婚子女= 4.41,族内通婚子女= 4.68,< 0.001,= 0.32), 对本民族的认同感更低(族际通婚子女= 4.83,族内通婚子女= 5.10,< 0.001,= 0.34), 对外群接触态度更积极(族际通婚子女= 4.48,族内通婚子女= 4.25,< 0.001,= 0.29), 验证了假设1~3。相关分析表明, 父母是否族际通婚与民族本质论观念(= −0.16,< 0.001)和民族认同(−0.16,< 0.001 )之间存在显著的负相关, 与外群接触态度之间存在显著的正相关(= 0.14,< 0.001)。在连续变量方面(见表2), 民族本质论观念与民族认同感之间存在显著的正相关(= 0.31,< 0.001), 民族本质论观念越强, 对本民族认同感就越强; 但与外群接触态度(0.09)不具有相关效应。此外, 本民族认同与外群接触态度之间存在显著的正相关(= 0.28,< 0.001), 本民族认同水平越高, 与其他民族的接触态度就越积极。

图1 总民族样本的描述性统计检验图

注:本质论1代表采用No等(2008)版本的问卷; 本质论2代表采用Haslam等(2000)版本的问卷; 显著性:*< 0.05, **< 0.01, ***< 0.001, 下同。

表2 总民族样本的相关分析矩阵表(N = 3481)

注:文字含义与图1相同; 显著性水平判断标准参考脚注1。

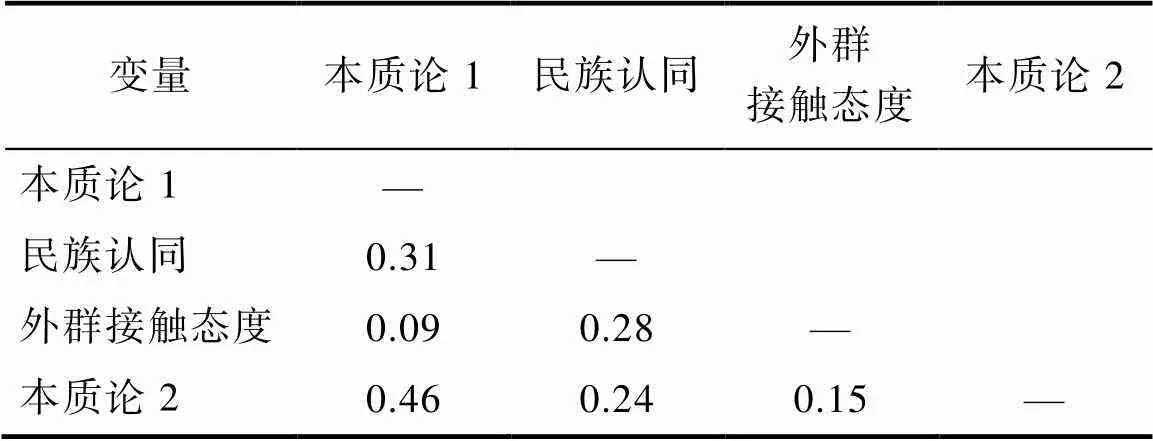

15个民族分样本的检验结果与总样本结果在多数测量项目上一致(见图2), 与族内通婚子女相比, 所有民族的族际通婚子女都持有相对低的民族本质论观念, 13个民族的族际通婚子女对本民族认同感相对不强烈(佤族和白族未达到显著水平), 10个民族的通婚子女在外群接触态度上更积极(汉族, 毛南族, 佤族, 白族和鄂伦春族未达到显著水平), 再次验证了假设1~3。相关分析表明, 多数民族学生的民族内隐观对其外群接触态度的预测性都不显著[毛南族(= 0.16,= 0.03)和佤族(= 0.22,= 0.01)除外], 但民族本质论观念与民族认同感之间的正相关效应在所有民族检验中均显著, 对本民族认同与外群接触态度的正相关效应也在所有民族分析中显著。

以性别为自变量分析表明, 在所有测量项目上均未发现显著的性别差异(s > 0.10)。年龄与民族内隐观(= 0.06)、本民族认同(= 0.04)和外群接触态度(= 0.05)的相关也较弱, 说明性别和年龄对以上测量项目影响不大, 后续的中介效应检验将性别和年龄作为协变量进行控制。

以上结果说明, 父母是否跨族通婚对子女的民族边界意识和民族身份认同具有重要影响。国家通过身份信息登记制度赋予通婚家庭子女的民族资格身份不一定真实地反映了该群体的心理层面认同。相较于族内通婚子女, 族际通婚子女对本民族的认同感不强烈, 也不倾向于本质化自己的民族身份, 但对外群体的接触意愿却更积极。这似乎是通过降低对本民族的内群体偏好、增加对外群体的积极认同所致。不过, 这又与相关分析中本民族认同和外群接触态度之间存在着显著的正相关的结果相矛盾(族内通婚子女= 0.29,< 0.001;族际通婚子女= 0.35,< 0.001), 说明不符合社会认同理论所主张的内、外群体态度之间此消彼长的预测, 需要进一步检验民族认同对通婚家庭子女族际关系态度的作用机制。

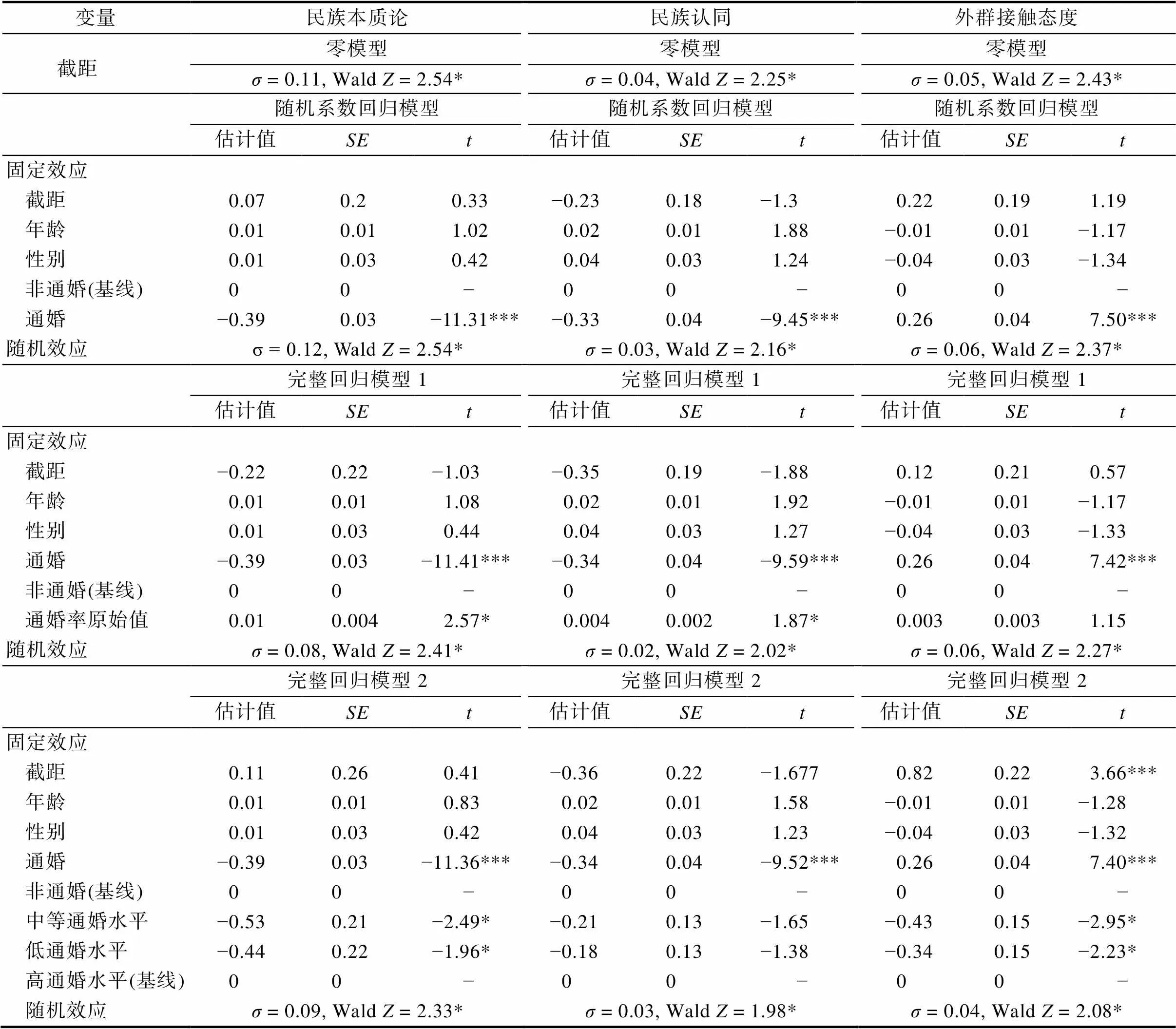

3.2 民族内隐观和民族认同的中介效应检验

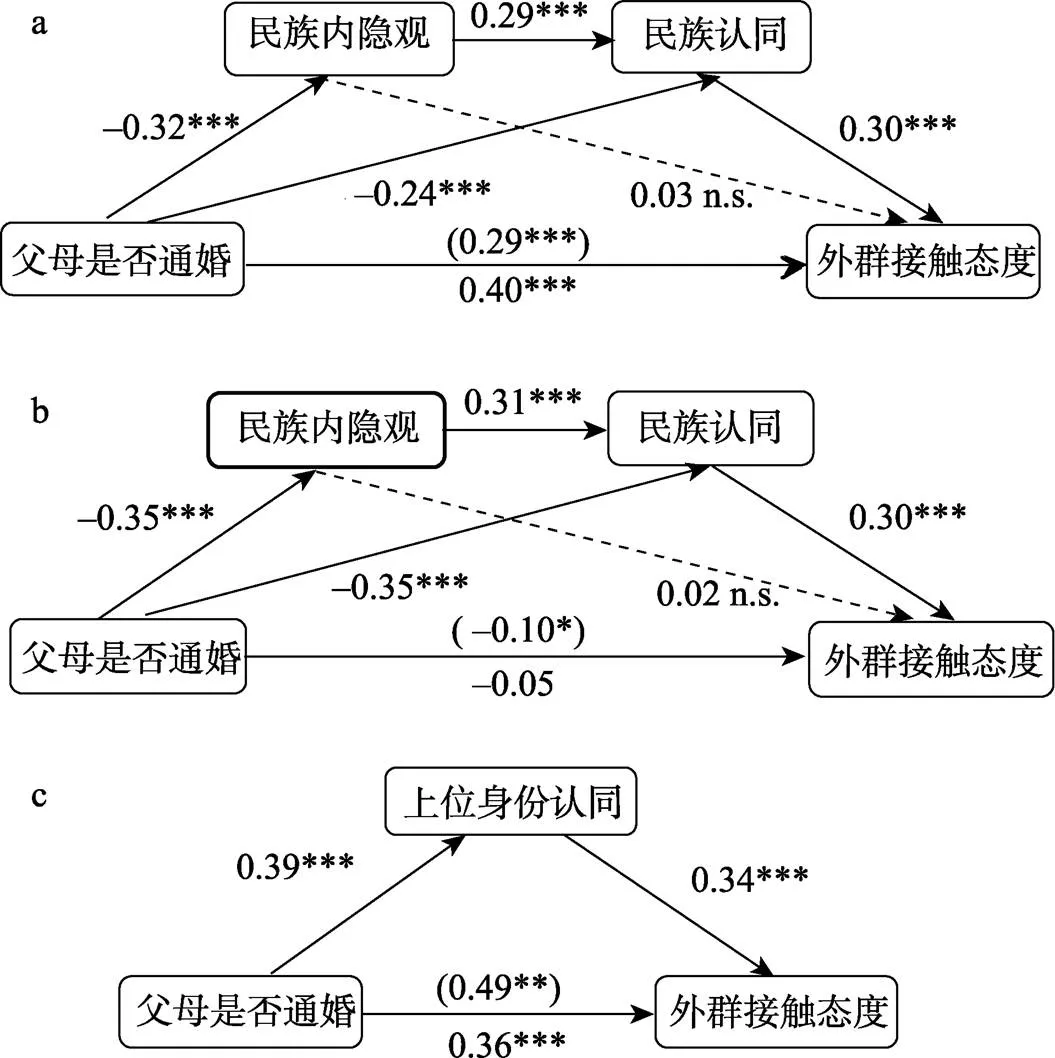

采用Process宏程序的Model 6对总样本和15个分民族样本进行分析。根据假设4, 以父母是否属于族际通婚(0:族内通婚, 1:族际通婚)为自变量, 以外群接触态度为因变量, 控制性别和年龄对民族内隐观和民族认同的链式中介效应进行检验, Bootstrap设置为5000次抽样。结果见表3和图3。

结果表明, 整个回归方程显著(= 0.29,< 0.001), 但是, 直接效应(= 0.40,< 0.001)与总间接效应(= −0.11,< 0.001)的符号相反, 说明出现了遮掩效应(温忠麟, 叶宝娟, 2014)。从图3a的各路径系数和表2的中介模型方程看, 父母是否族际通婚对子女的外群接触态度存在着显著的负向间接影响, 当以族内通婚子女为参照水平时, 族际通婚子女的民族本质论观念(= −0.32,< 0.001)和民族认同感(= −0.24,< 0.001)相对低, 导致其外群接触态度也相对低(= 0.30,< 0.001)。但是, 显著的正向直接效应却表明(= 0.40,< 0.001), 在抵消了负向间接效应后(= −0.11), 导致模型的总效应增加(Δ= 0.40 − 0.10 = 0.30,< 0.001), 说明父母是否族际通婚的直接效应遮掩了民族内隐观和民族认同感与外群接触态度之间的关系。假设4不成立, 有必要对遮掩效应做进一步的分析。

图2 民族分样本的描述性统计检验

注:†代表边缘显著。

在族际交往过程中, 人类倾向于通过共享相似性对社会群体做出“内”与“外”的划分, 并且据此产生了内群体偏爱和外群体贬损(Tajfel & Turner, 1979)。但是, 与族内通婚子女比, 族际通婚子女的本民族身份并不具有无可争辩的先赋性, 容易受另一方父母的民族身份的牵引或挤压, 从而产生了认同的焦虑和困惑。而且, 根据共同内群体模型提出的假设5可知, 将民族边界转移或者模糊化, 寻求构建新的上位认同, 可能有助于消解内部异质性身份所引发的冲突(Gaertner et al., 1993)。由此推测, 遮掩效应产生的原因极可能是一部分族际通婚子女的民族身份已经重新范畴化了, 建立了包摄水平更高的上位身份认同, 引起了外群接触态度的积极变化, 不再受原来亚水平的本民族认同影响。

表3 民族内隐观和民族认同的中介模型检验(N = 3841)

注:模型中的各变量均已经标准化。

图3 中介作用的路径系数图

注:a)对全体数据进行民族内隐观和民族认同中介检验的路径系数图; b)对未构建中华民族认同的通婚家庭子女进行中介检验的路径系数图; c)对补充数据进行上位身份认同中介检验的路径系数图。

路径图中各变量均已标准化。

采用同样方法对15个民族进行了分样本检验, 发现多数民族的链式中介模型出现了遮掩效应(汉族、毛南族、佤族、白族和鄂伦春族除外, 因为中介方程不显著)。大样本和多数分样本的检验都出现了类似的结果, 应该排除是检验力不足所致。所以, 依据社会认同理论所提出的假设4可能忽略了上位认同的影响, 混淆了同时存在的两个水平的身份范畴。因此, 本研究将进一步检验基于共同内群体模型提出的假设5。

3.3 上位身份认同的假设检验

采用单样本检验分析族际通婚与族内通婚子女在身份认同问卷中对“排斥性身份认同”、“双重身份认同”和“上位身份认同(中华民族认同)”的归属差异。结果发现, 与族内通婚子女比, 族际通婚子女更倾向于将自己归属为中华民族的上位身份认同(族际通婚子女= 35.84%,族内通婚子女= 28.14%,= 4.76,< 0.001, Bonferroni校正标准为α = 0.05/3 = 0.017), 较少将自己归属为某个具体民族的排斥性身份认同(族际通婚子女= 1.14%,族内通婚子女= 7.21%,= −8.04,< 0.001), 但在双重身份认同的选择上, 两个群体不存在显著差异(族际通婚子女= 63.02%,族内通婚子女= 64.65%,= −0.97,> 0.017)。这说明, 父母族际通婚在很大程度上影响了子女的自我身份建构, 与族内通婚子女比, 族际通婚子女更倾向于形成上位身份认同, 验证了假设5。

为了排除上位身份认同在链式中介效应中造成的混淆, 此次分析只对未构建中华民族认同的族际通婚子女进行中介检验。结果发现(图3b), 整个回归方程显著(= −0.10,= 0.02), 直接效应不显著(= 0.05,> 0.10), 遮掩效应消失了, 说明在排除了上位认同的影响后, 民族内隐观和本民族认同在父母族际通婚影响子女外群接触态度方面起到了链式中介作用。具体看, 当以族内通婚子女为参照水平时, 间接路径1(族际通婚→民族内隐观→外群接触态度)的效应为−0.01, 95% CI置信区间[−0.02, 0.01]包括0, 中介效应不显著, 说明民族内隐观不是导致这部分族际通婚子女外群接触态度变化的直接因素; 间接路径2(族际通婚→民族认同→外群接触态度)的效应为−0.11, 95%置信区间[−0.13, −0.08]不包括0, 中介效应显著, 相对中介效应占比72%, 说明对仍然持有本民族认同的族际通婚子女, 民族认同仍然是有效地预测外群接触态度的指标; 间接路径3(族际通婚→民族本质论→民族认同→外群接触态度)的效应为−0.03, 95%置信区间[−0.04, −0.02]不包括0, 中介效应显著, 中介占比为22%, 表明民族内隐观需要通过本民族认同才能够间接地影响外群接触态度, 验证了假设4。

以上结果表明, 族际通婚子女更倾向于形成上位身份认同, 当排除掉上位身份认同的影响之后, 链式中介模型显著, 说明此前的遮掩效应出现主要是混淆了两种身份范畴。作为身份范畴相对复杂的社会群体, 族际通婚子女的身份建构可能存在着较大的被试内差异, 一部分人选择了将原来民族身份重新范畴化, 建立了更高水平的上位身份认同, 另一部分人选择了继续保持了亚水平的本民族认同。所以, 对已经建立了上位身份认同的族际通婚子女来说, 亚水平的本民族认同不再起作用, 而是改变了看待民族关系的视角, 用更具有包容性的身份框架来表征族际关系。

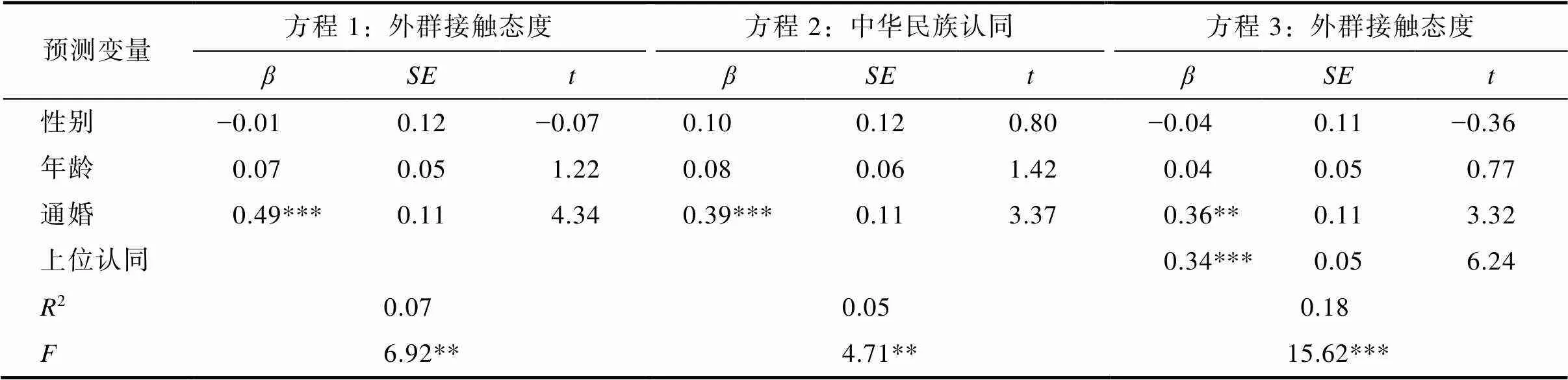

为了进一步探讨中华民族认同在父母民族婚姻类型影响子女外群接触态度的作用, 通过网络问卷平台, 在中华民族共同体意识水平高的广西龙胜各族自治县收集了294名被试进行补充分析。结果见表4。

分析表明, 与族内通婚子女相比, 族际通婚子女的外群接触态度更积极(族际通婚子女= 4.33,内通婚子女= 4.05,< 0.001,= 0.52), 对中华民族身份认同感更强烈(族际通婚子女= 4.83,族内通婚子女= 4.71,< 0.001,= 0.39), 中华民族身份认同与外群接触态度之间存在显著的正相关(= 0.38,< 0.001), 满足中介分析条件。

采用Process 3.3宏程序的Model 4进行中介效应检验, 以父母是否族际通婚(0:族内通婚, 1:族际通婚)为自变量, 外群接触态度为因变量, 中华民族认同为中介变量, Bootstrap设置为5000次抽样。结果发现, 中华民族认同在父母民族婚姻类型对子女外群接触态度的影响上起到了显著的中介作用, 间接效应:a×b = 0.13,= 0.04, 95% CI置信区间为[0.06, 0.22]。中介效应占总效应比:a×b/(a×b + c) = 21%, 各路径的标准化系数见图3c。这说明, 对已经建立了上位身份认同的族际通婚子女而言, 中华民族认同是显著预测其外群接触态度的中介因素, 再次验证了假设5。

3.4 族际通婚类型的影响

虽然我国是一个多民族国家, 但与其他少数民族比, 汉族在人口数量和民族文化方面具有优势。因此, 族际通婚类型可能对族际通婚子女的民族身份认同和外群接触态度等产生影响。所以, 进一步比较了两种通婚类型(少数民族与汉族通婚、少数民族与少数民族通婚)对子女的民族内隐观、身份认同和外群接触态度的影响。结果发现, 两种类型的族际通婚子女与族内通婚子女在上述所有测量项目上均存在着显著差异(图4), 无论是少−汉通婚子女, 还是少−少通婚子女, 与族内通婚子女相比, 均持有相对低的民族本质论观念(少-汉通婚子女= 4.44,族内通婚子女= 4.68,< 0.001,= 0.29;少-少通婚子女= 4.35,< 0.001,= 0.39), 对本民族认同相对不强烈(少-汉通婚子女= 4.81,族内通婚子女= 5.10,< 0.001,= 0.37;少-少通婚子女= 4.85,< 0.001,= 0.31), 在外群接触态度上更积极(少-汉通婚子女= 4.53,族内通婚子女= 4.25,< 0.001,= 0.35;少-少通婚子女= 4.39,< 0.001,= 0.17)。但比较发现, 只有在外群接触态度和上位身份认同选择上, 少−汉通婚子女比少−少通婚子女更积极(少-汉通婚子女= 4.53,少-少通婚子女= 4.39,= 0.002,= 0.18), 更倾向于建立中华民族认同(少-汉通婚子女= 39.51%,少-少通婚子女= 29.78%,= 3.57,< 0.001), 在其它测量项目上均不存在显著的差异(s > 0.1)。这说明, 少−汉和少−少两种通婚类型都有利于培育子女的良好群际观, 但相比之下, 少−汉通婚似乎更能够促进民族间交融。这与费孝通(2018)提出的中华民族多元一体格局的形成过程相符, 即, 虽然各民族间的人口流动和文化交流推动了彼此间融合, 但汉族的形成及与其他族群交汇才是中华民族形成中的重要阶段, 因为该过程使多元一体格局产生了一个凝聚的核心。所以, 族际通婚类型也是影响族际交融和建立中华民族认同的重要因素。

表4 中华民族认同的中介模型检验(N = 294)

注:模型中的各变量均已标准化。

图4 不同族际通婚类型的描述性统计图

3.5 族际通婚率的影响

族际通婚率是描述一个民族与其他民族通婚现状的整体背景特征, 属于组层面变量。父母是否通婚描述的是个体的身份特征, 属于个体层面变量。由于个体层面变量嵌套于组层面变量中, 所以采用多层分析模型(Multilevel Model, MLM)进一步探究族际通婚率对父母是否通婚与民族内隐观、民族认同及外群接触态度关系的影响。分析中所有连续变量都进行了总均值的中心化处理, 以减小变量间的共线性。

首先对零模型(The Null Model)进行了检验, 以判断不同因变量是否存在民族水平的变异效应。结果发现, 民族内隐观、民族认同与外群接触态度的跨级相关系数(Intra-Class Correlation, ICC)分别为0.11、0.035和0.053。当ICC大于0.059时, 组间变异的效应不可忽略(Cohen, 1988), 因此民族内隐观达到必须建立多层分析模型的条件。同时, 根据Muthén和Satorra (1995)提出的设计效应(design effect, deff)判断法, 发现民族内隐观、民族认同和外群接触态度的deff值分别为22.23、7.76和11.23, 均大于2.0的临界标准, 说明上述所有变量均需要建立多层分析模型。

其次, 建立随机系数回归模型, 在零模型的第一层方程中加入个体层面变量, 包括父母是否族际通婚、性别和年龄, 以考察个体因素对三种因变量的预测作用。结果发现, 父母是否通婚对民族内隐观(Wald= 2.16,0.001)、民族认同(Wald= 2.16,< 0.001)和外群接触态度(Wald= 2.16,0.001)均具有个体水平层面的显著影响, 并且都存在民族水平的差异性(Wald= 2.54,= 0.011; Wald= 2.16,= 0.031; Wald= 2.37,= 0.018)。

最后, 建立完整回归模型1。在随机系数回归模型基础上加入民族水平的预测变量——族际通婚率(第六次全国人口普查数据原始值), 考察族际通婚率对三种因变量的影响。结果发现, 族际通婚率原始值与民族内隐观(= 0.02)存在显著正相关, 且随机效应项(即族际通婚率原始值)加入可解释民族本质论在民族水平变化的33.3% (0.12 − 0.08 / 0.12), 但对民族认同的预测作用仅边缘显著(= 0.083), 对外群接触态度的预测作用未达显著水平(> 0.1)。

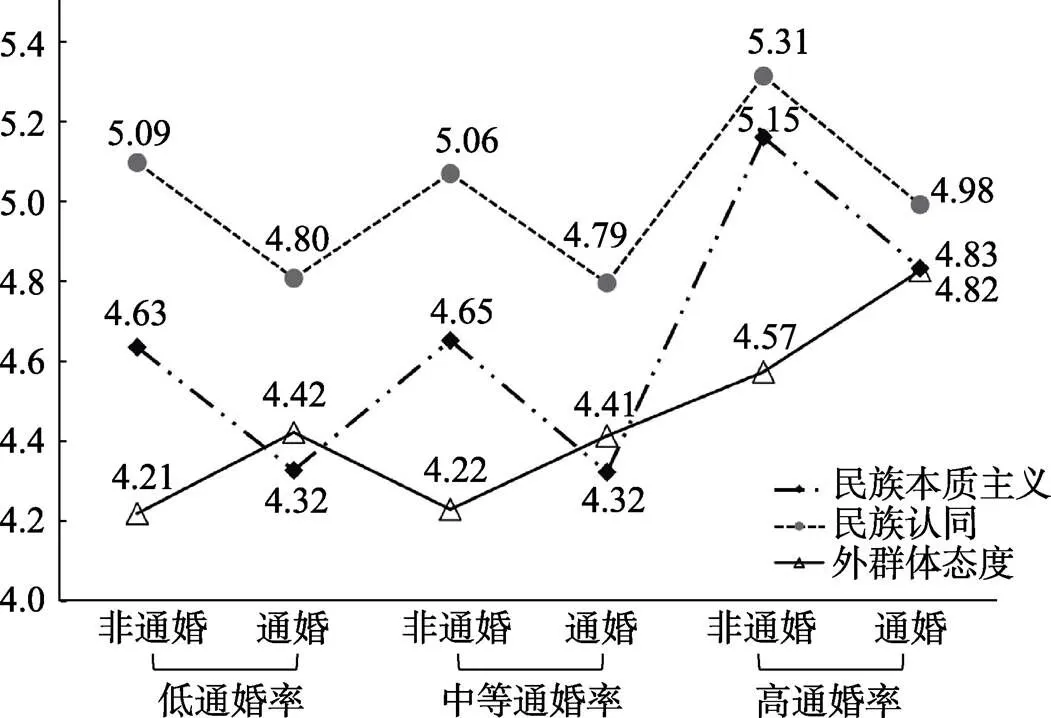

需要说明的是, 族际通婚率的原始值可能无法排除民族人口规模的混淆作用(如汉族人口数约为12亿2千万, 鄂伦春族人口数仅为八千余人)。所以, 为降低民族人口规模差异的影响, 更好地阐明民族间族际接触程度和整体关系特征等社会背景效应, 根据族际通婚率将被试所属民族划分成低、中、高三个等级水平(图5), 建立新的随机效应项和完整回归模型2。具体方法是, 将族际通婚率大于40%的鄂伦春族、达斡尔族和蒙古族合并为“高族际通婚水平民族”; 将处在20% ~ 40%水平的毛南族、布朗族、瑶族、白族、侗族、苗族和拉祜族合并为“中族际通婚水平民族”; 将族际通婚率小于20%的傣族、壮族、佤族和汉族合并为“低族际通婚水平民族”。结果发现(如表5), 族际通婚水平对民族本质论和外群接触态度均有显著的正向预测作用, 被试所属民族的族际通婚水平越高, 民族本质论就越强(高−中:= 0.028; 高−低:= 0.074), 外群接触态度也更加积极(高−中:= 0.012; 高−低:= 0.046), 说明民族本质论和外群接触态度与所属民族的族际通婚水平存在密切关联。但族际通婚水平对民族认同的预测作用未达显著性水平(s > 0.1), 说明民族认同的变异性较少受组水平层面的社会背景因素影响, 主要与个体水平层面的父母是否通婚因素有关(图6)。

图5 第六次全国人口普查数据中各民族族际通婚情况

以上结果表明, 族际通婚率是有效预测民族本质论的重要解释变量。根据扩展接触理论(Wright et al., 1997), 当个体得知本族成员与外族成员之间有亲密关系时, 可以有效降低对民族身份的边界感知, 提高外群接触态度, 生活在族际扩展接触普遍发生的高族际通婚环境下, 无疑提高了个体通过内、外群体榜样来获知族际积极互动的机会, 进而内化为自己的群际交往准则和态度。此外, 民族认同虽然不受族际通婚水平影响, 但与族际通婚率原始值的正相关效应达到边缘显著, 表明各民族间的相互认同与本民族认同不是此消彼长的对立关系, 尤其是在高族际通婚水平环境中, 既存在着成熟而稳定的本民族认同, 也存在着积极良好的外群接触态度, 这正是中华民族多元一体格局的直观体现。

表5 族际通婚率和族际通婚水平对民族本质论、民族认同和外群体接触态度的多层回归模型

注:模型中各变量均以标准化。

图6 不同族际通婚水平对民族内隐观、民族认同和外群接触态度的影响

4 讨论

本研究以中国15个民族的学生为被试, 首次考察了族际通婚子女的民族内隐观、身份认同对外群接触态度和中华民族共同体认同的影响, 并且检验了族际通婚类型和族际通婚水平的作用。下面, 将重点讨论族际通婚的家庭背景如何影响子女的民族边界意识发展、社会身份建构和族际交往过程中的情感态度转变。

4.1 族际通婚子女的民族内隐观、民族认同和外群接触态度的发展

民族是本质论程度较高的社会类别概念。人类在儿童时期就已经具有了初步的民族类别意识(万明钢等, 2015)。本研究发现, 族际通婚子女的民族本质论观念相对低, 说明成长在族际通婚家庭中的个体, 其民族类别意识的发展相对模糊。从所处环境看, 族际通婚家庭中父母的异质民族身份以及文化间的相互碰撞使得子女无法感知清晰确定的民族边界, 也很难将父母或亲子间的日常家庭琐事归因于民族类别差异, 这与种族通婚研究的结果类似。由于种族混合家庭不强调种族身份的重要性, 所以混血儿一般是种族建构论者(Shih et al., 2007)。从身份结构看, 族际通婚子女同时欣赏并且承认父母双方的民族身份, 认为自己同时拥有二者的民族身份特质, 甚至形成了超越二元离散类别的民族身份融合观, 因此更倾向于认为民族是建构的产物。从社会背景看, 由于我国对少数民族实行优待政策, 导致许多族际通婚夫妇在子女民族身份选择上存在着利益考量(郭志刚, 李睿, 2008), 当事人在了解到这种情况后, 更可能将民族身份理解为一种工具性的标签, 甚至认为在必要的情况下可以更改。由此可知, 多元文化的家庭环境、复杂的身份结构和工具论的动机导向可能共同降低了族际通婚子女的民族本质论信念。

民族本质论信念也是影响民族身份认同发展的关键因素。对单一民族家庭的子女来说, 民族本质论的形成能够有效地维护本民族身份和情感认同, 因为以血缘或基因的叙事方式不仅能够为本民族身份提供了一种无可辩驳的确定性, 还能够引发相同身份成员的情感共鸣, 成为维系民族内部关系的情感纽带, 以获得来自内群体成员的支持和肯定(Verkuyten, 2021)。相比之下, 持有民族建构论的族际通婚子女不容易将民族看作是与生俱来的先赋性的符号, 无法对本民族身份进行笃定性的推断, 甚至对自我民族身份归属产生了困惑感, 当面临他人尤其是内群体成员的质疑时, 也不能够提供毋庸置疑的澄清和维护, 这些情况都可能是导致族际通婚子女对本民族认同相对不强烈的原因。

本研究还发现, 族际通婚子女的外群接触态度相对积极, 这可能与族际通婚家庭环境提高了文化相似性知觉有关。与单一民族的家庭比, 族际通婚家庭可以创造更多的接触不同民族文化的机会, 增加了更多的共同性和相似性的感知, 从而弱化了民族分类, 提高了外群接触态度(高承海, 万明钢, 2018)。

4.2 关于族际通婚子女的上位身份认同

族际通婚子女更容易建立中华民族认同, 这可能与三方面原因有关。首先, 族际通婚子女的民族边界意识较低, 使其能够更灵活地进行身份转换并且经过重新范畴化建立新的上位身份认同(Shih et al., 2019)。族际通婚子女在接受访谈时更倾向于表示:“自己的民族既可以随父亲, 也可以随母亲”(何俊芳, 2010), 这充分表明了该群体在自我身份范畴化过程中的高度灵活性。其次, 建立上位认同也是该群体的保护性策略, 目的是模糊或转移民族边界信息, 从而避免陷入“内”和“外”的认同困惑, 以及遭受“纯”或“杂”的身份质疑。边缘人理论认为, 混血儿、族际通婚子女和移民后代等多重身份群体的成员更容易在社会分类的环境下经历不确定性, 成为游离在不同类别间的边缘人, 进而产生了消极的群际接触态度(Stonequist, 1937)。因为对其他民族成员来说, 他们是外群体, 对本民族成员来说, 他们又是边缘群体, 所以, 跳出以亚水平族属身份来区分“内”与“外”的小圈子, 形成了一个和谐共融的大圈子, 可能是降低该群体成员在族际互动过程中边际体验的较好策略, 也是部分族际通婚子女寻求构建上位身份认同的主要动机之一。最后, 作为多民族交融的直接参与人和受益者, 族际通婚子女在日常生活中更容易触及并且感知到不同民族文化间的共同性和相似性, 共同内群体认同的建立也以文化共同性和相似性感知为基础(Gaertner et al., 1993)。所以, 和谐共融的多民族文化环境是推动该群体成员积极构建上位认同的重要原因。而且, 对建立了中华民族认同的族际通婚子女来说, 中华民族认同显著中介了父母民族婚姻类型对外群接触态度的影响, 表明新身份的建立转变了该群体的族际交往的思维模式, 他们首先想到的不是“我们(us)”和“他们(them)”分属于不同的民族, 而是“咱们(we)”都属于中华民族。以往研究发现, 上位认同对于改善群际关系具有积极作用(Hopkins et al., 2016; Toprakkiran & Gordils, 2021)。因此, 中华民族身份认同的建立是提升族际通婚子女外群接触态度的主要因素。

4.3 关于族际通婚类型和族际通婚水平的作用

我国的族际通婚存在着少数民族与汉族通婚和少数民族与少数民族通婚两种形式。本研究表明, 不同族际通婚类型虽然对促进各民族的交往交流交融都具有重要意义, 但相比之下, 少数民族与汉族的族际通婚更有助于塑造族际通婚子女的积极的族际观念。这也与中华民族多元一体格局的形成过程相一致。虽然在中国历史上各民族都对中华民族的形成具有重要贡献, 但由于各民族的人数、文化和地理位置不同, 贡献方式和大小也不同。汉族作为人数众多和地理位置相对靠中间的民族, 发挥了把“多元”凝聚为“一体”的核心作用(费孝通, 2018)。因此, 在铸牢中华民族共同体意识的实践中, 要考虑到族际通婚类型对民族交融程度的影响, 充分发挥少数民族与汉族通婚的优势作用, 为构建民族互嵌式社会格局的实践部署提供理论支撑。

族际通婚率是衡量族际接触程度的关键指标(马戎, 2004)。本研究发现, 民族本质论信念和外群接触态度与所属民族的族际通婚水平存在着密切关联, 说明族际接触环境对群际观念的塑造和中华民族共同体意识培育具有重要影响。值得注意的是, 高族际通婚水平的民族也可能具有相对高的民族本质论信念, 说明民族本质论信念可能不是引发族际偏见的直接原因。一方面, 民族本质论属于类属思维, 本身并不包含情感态度和认知偏见。另一方面, 民族本质论的主要功用是维持族群边界, 因为族际通婚一般发生在族际接触机会较大的民族杂居地, 如民族走廊地区。根据族群中心−边缘理论(王明珂, 2006), 越是处于族群边缘的人, 越需要强调和彰显自己的民族身份, 越持有更强烈的本民族认同和民族本质论观念。所以, 族际通婚水平高的民族不仅在长期交往中增进了彼此间的跨民族友谊, 又充分地保留了各自鲜明的民族文化特色, 为中华民族“多元一体”的铸牢机制提供了一种范本, 也为各民族间交往交流交融起到了良好的榜样作用。

4.4 关于本民族认同与外群接触态度之间的关系

本研究发现, 本民族认同与外群体接触态度存在着显著的正相关, 本民族认同越高, 与其他民族的接触态度就越积极。这表明, 基于社会认同理论的族际关系“对立观”不符合中国实际, 各民族相互认同与本民族认同不是此消彼长的对立关系, 不符合“双刃剑理论”的预言(Brewer & Schneider, 1990)。事实上, 我国是一个统一的多民族国家, 各民族在政治、法律和人格上一律平等, 不存在西方社会中的“优势亚群体”的情况。因此, 各民族的自我认同是必然现象, 同时也存在彼此间的相互认同及更高层次的中华民族认同, 其内涵是56个民族守望相助, 休戚与共, 如石榴籽般紧紧拥抱在一起的命运共同体(张积家, 冯晓慧, 2021)。这种多层次认同超越了二元对立的“异己观”, 形成了尊重差异、包容多样的“兄弟观”。

4.5 族际通婚家庭为子女创造更多族际接触的机会

族际通婚是族际接触的最高形式。与族内通婚子女比, 从小就生活在多民族家庭中的族际通婚子女更容易体验到族际接触的良性反馈, 更有利于塑造积极的群际接触观念。族际通婚子女属于多重身份群体, 他们更擅长从不同民族成员的立场考虑问题, 群际移情能力相对强, 族际差异的知觉敏感性相对小, 更容易将其积极的族际态度泛化至整个外群体, 产生族际接触的次级转移效应(Hodson & Hewstone, 2012)。族际通婚子女也拥有更多机会得知或了解内群体成员与外群体成员之间的友谊关系, 使得在不具备直接接触条件下也能通过“我朋友的朋友也是我的朋友”的认知逻辑降低对外群体的负性刻板印象, 产生族际扩展接触效应(Wright et al., 1997), 尤其是在父母榜样的示范下, 族际通婚子女的跨民族交往意愿乃至族际通婚态度都较积极。因此, 本研究的结果丰富了族际接触理论的相关内容, 为“铸牢中华民族共同体意识的根本途径是促进各民族交往交流交融”的民族工作思路提供了心理学理据。

4.6 对共同内群体模型的修正和补充

与群际关系理论的“对立观”假设不同, 共同内群体模型主张构建包容性更强的共同上位身份, 把原来分属于不同群体的成员变为共同上位身份的内群体成员, 从而弱化引起分歧和偏见的差异性感知。然而, 共同内群体模型同样承认, 上位身份认同可能削弱原来群体的身份认同, 尤其是当群体规模较小时, 上位身份可能被视为剥夺本民族身份的威胁信号, 如美国人认同之于犹太裔人(Sidanius et al., 1997), 荷兰人认同之于土耳其裔人(Verkuyten & Martinovic, 2012)和科索沃认同之于塞尔维亚人(Maloku et al., 2019)。但本研究发现, 构建上位身份认同不需要抛弃和否认原来的族属身份认同, 而是以多层次的和谐形式共存, 既存在着各民族彼此间的相互认同, 又存在着更高层次的中华民族认同, 这不仅为上位身份的建构过程提供了新的理论逻辑, 也为解决世界范围内的种族争端问题提供了新的理论方案。

以往关于共同内群体模型的研究主要基于身份类别差异较大的单一身份群体, 是否适用于族群表征界限不清晰、类属不典型的多重身份群体还不清楚。本研究发现, 族际通婚子女更倾向于形成上位身份认同, 而且上位身份认同在跨民族交往方面发挥了关键作用, 证明共同内群体模型在复杂身份群体平衡自身内部身份冲突和避免被边缘化的指导效用, 延伸了该理论的适用性。族际通婚子女在面临来自父母双方的民族身份和文化背景的冲突时, 若能够较好地协调彼此间的差异, 构建起相对和谐统一的上位身份认同, 将成为推动民族间交往交流交融的联络者; 若不能够有效地平衡不同身份间的矛盾, 产生了自我同一性困惑, 则可能成为在两种民族文化夹缝中生存的边缘人。从某种程度上讲, 族际通婚家庭内部的异质文化冲突实际上是各民族在交往交流交融中发生文化碰撞的缩影。因此, 本研究关于族际通婚子女建构民族身份的心理模式和族际交往认知过程的结果可以作为理解中华民族多元一体叙事背景下群际互动的新视角(见图7)。

铸牢中华民族共同体意识是新时代民族工作的主线。本研究表明, 族际通婚有利于子女建立中华民族身份认同, 有利于铸牢子女的中华民族共同体意识。但本研究也存在一定的局限性。由于疫情影响和某些客观原因, 本研究的考察对象以我国西南地区民族为多, 以处于民族走廊地区的民族为多, 对西北地区、民族聚居区的民族缺乏深入考察, 对族际通婚率极低的民族(如维吾尔族、回族等)也未作考察。未来研究应该扩大考察范围, 方能够得出更为确切的结论。

5 结论

(1)个体的民族意识和社会身份认同受父母民族婚姻类型影响, 与族内通婚子女相比, 族际通婚子女持有较低的民族本质论观念, 对本民族的认同感不强烈, 但对外群体的接触态度更积极, 更倾向于建构包摄水平更高的中华民族认同。

(2)中华民族认同和本民族认同在通婚家庭子女的外群接触态度上都起到了显著的中介作用, 反映出其身份认同的多重性和复杂性。

(3)族际通婚是民族接触与交往的最高形式。不同族际通婚类型对促进各民族交往交流交融都具有重要意义, 但相较之下, 少数民族与汉族的族际通婚更有助于塑造通婚家庭子女积极的群际接触观念。

图7 理论框架图

(4)社会情景性因素对民族内隐观和外群接触态度具有重要影响。高族际通婚水平的民族既能够保持相对稳定和成熟的本民族认同, 也具有积极良好的外群接触态度, 生动地体现了中华民族多元一体的格局特征。

Anderson, B. (2006).Verso Books.

Brewer, M. B. (2001). Ingroup identification and intergroup conflict: When does ingroup love become outgroup hate? In R. D. Ashmore, L. J. Jussim, & D. Wilder (Eds.),(pp. 17–41). Cary, NCOxford University Press.

Brewer, M. B., & Schneider, S. (1990). Social identity and social dilemmas: A double-edge sword. In D. Abrams & M. Hogg (Eds.),. London: Harvester Wheatheaf.

Brunsma, D. L. (2005). Interracial families and the racial identification of mixed-race children: Evidence from the early childhood longitudinal study.,(2), 1131–1157.

Chen, L. P., & Xue, L. L. (2021). Development of psychometrics-based scale for sense of community for Chinese nation.(2), 30–38.

[陈立鹏, 薛璐璐. (2021).基于心理测量学的中华民族共同体意识量表的编制.(2), 30–38.]

Cheng, C. Y., & Lee, F. (2009). Multiracial identity integration: Perceptions of conflict and distance among multiracial individuals.(1), 51–68.

Cimpian, A., & Salomon, E. (2014). The inherence heuristic: An intuitive means of making sense of the world, and a potential precursor to psychological essentialism.(5), 461–527.

Cohen, J. (1988).(2nd ed.). New York: Routledge.

Cuhadar, E., & Dayton, B. (2011). The social psychology of identity and inter-group conflict: From theory to practice.(3), 273–293.

Diedrichs, P. C., & Barlow, F. K. (2011). How to lose weight bias fast! Evaluating a brief anti-weight bias intervention.(4), 846–861.

Du, J. (2018). Ethnic blending and development from interracial intermarriage.(6), 17–20.

[杜娟. (2018). 从族际通婚看民族交融与发展.(6), 17–20.]

Dweck, C. S., Chiu, C. Y., & Hong, Y. Y. (1995). Implicit theories and their role in judgments and reactions: A word from two perspectives.,(4), 267–285.

Fei, X. T. (2018).. Beijing: Minzu University of China Press.

[费孝通. (2018).. 北京: 中央民族大学出版社.]

Gaertner, S. L., Dovidio, J. F., Anastasio, P. A., Bachman, B. A., & Rust, M. C. (1993). The common ingroup identity model: Recategorization and the reduction of intergroup bias.(1), 1–26.

Gaither, S. E. (2018). The multiplicity of belonging: Pushing identity research beyond binary thinking.(4)443–454.

Gao, C., & Wan, M. (2013). The effect of essentialist theory of ethnicity on ethnic identity and stereotyping.(2), 231–242.

[高承海, 万明钢. (2013). 民族本质论对民族认同和刻板印象的影响.(2), 231–242.]

Gao, C. H., & Wan, M. G. (2018). Changing ethnic implicit view to promote ethnic interaction and ethnic relations.(4), 21–26.

[高承海, 万明钢. (2018). 改变民族内隐观可促进民族交往与民族关系.(4), 21–26.]

Guo, Z. G., & Li, R. (2008). Marriage age, number of children ever born, and the ethnic identification of children of inter-ethnic marriage: Evidence from China population census in 2000.98–116.

[郭志刚, 李睿. (2008). 从人口普查数据看族际通婚夫妇的婚龄, 生育数及其子女的民族选择.(5), 98–116.]

Haslam, N., & Levy, S. R. (2006). Essentialist beliefs about homosexuality: Structure and implications for prejudice.(4), 471–485.

Haslam, N., Rothschild, L., & Ernst, D. (2000). Essentialist beliefs about social categories.(1), 113–127.

Haslam, N., & Whelan, J. (2008). Human natures: Psychological essentialism in thinking about differences between people.(3), 1297–1312.

He, J. F. (2010). Characteristics and functions of interracial families in China and their children's ethnic identity: A case study of students from Minzu University of China. In Z. H. Yang (Ed.),. Beijing: Minzu University of China Press.

[何俊芳. (2010). 中国族际通婚家庭的特点、功能及其子女的民族认同——以中央民族大学学生为例的调查与思考. 见杨筑慧 (编),. 北京:中央民族大学出版社. ]

Hewstone, M., Rubin, M., & Willis, H. (2002). Intergroup bias.(1), 575–604.

Hirschfeld, L. A. (1996).MIT Press.

Ho, A. K., Roberts, S. O., & Gelman, S. A. (2015). Essentialism and racial bias jointly contribute to the categorization of multiracial individuals.(10), 1639–1645.

Hodson, G., & Hewstone, M. (2012).Philadelphia,PA: Psychology Press.

Hogg, M. A. (2000). Subjective uncertainty reduction through self-categorization: A motivational theory of social identity processes.(1)223–255.

Hong, Y. Y., Coleman, J., Chan, G., Wong, R. Y., Chiu, C. Y., Hansen, I. G., ... Fu, H. Y. (2004). Predicting intergroup bias: The interactive effects of implicit theory and social identity.(8), 1035–1047.

Hopkins, N., Reicher, S. D., Khan, S. S., Tewari, S., Srinivasan, N., & Stevenson, C. (2016). Explaining effervescence: Investigating the relationship between shared social identity and positive experience in crowds.(1), 20–32.

Huang, F., Duan, C. R., & Bi, Z. B. (2022). Ten trends in interethnic marriage in China since the reform and opening up.,(2), 20–35.

[黄凡, 段成荣, 毕忠鹏. (2022).改革开放以来中国族际通婚变动的十大趋势.(2), 20–35.]

Humes, K. R., Jones, N. A., and Ramirez, R. R. (2011).. Suitland, MA: U. S. Census Bureau.

Lewontin, R. C. (1972). The apportionment of Human diversity., 381–398.

Li, X. X. (2004). Marriages between Ethnic Groups in China.(3), 68–5.

[李晓霞. (2004). 中国各民族间族际婚姻的现状分析.(3), 68–75.]

Li, X. X. (2010). Influence of national policy on interethnic marriage.105–112.

[李晓霞. (2010).国家政策对族际婚姻状况的影响.105–112.]

Liang, M. C. (2004). An review of the factors affecting intermarriage from sociological perspective., 173–187.

[梁茂春. (2004).什么因素影响族际通婚?——社会学研究视角述评., 173–187.]

Lichter, D. T., & Qian, Z. (2018). Boundary blurring? Racial identification among the children of interracial couples.(1), 81–94.

Lu, G. (2005). Retrospect and prospect on current population development of ethnic groups in China.(4), 98–101.

[鲁刚. (2005).现阶段我国少数民族人口发展的回顾与展望., (4), 98–101.]

Lu, G., & Zhang, Y. Q. (2014). A historical study of interracial marriages in China.(2), 15–22.

[鲁刚, 张禹青. (2014). 我国族际通婚的历史轨迹.(2), 15–22.]

Ma, R. (2004).Beijing: Peking University Press.

[马戎. (2004).北京: 北京大学出版社.]

Maloku, E., Derks, B., van Laar, C., & Ellemers, N. (2019). Stimulating interethnic contact in Kosovo: The role of social identity complexity and distinctiveness threat.,(7), 1039–1058.

Mandalaywala, T. M. (2020). Does essentialism lead to racial prejudice? It is not so black and white.195–245.

Mandalaywala, T. M., Amodio, D. M., & Rhodes, M. (2018). Essentialism promotes racial prejudice by increasing endorsement of social hierarchies.(4), 461–469.

Muthén, B. O., & Satorra, A. (1995). Complex sample data in structural equation modeling.267–316.

Nei, M., & Roychoudhury, A. K. (1982). Genetic relationship and evolution of human races.,, 1–59.

Newman, G. E., & Knobe, J. (2019). The essence of essentialism.(5), 585–605.

Pauker, K., Meyers, C., Sanchez, D. T., Gaither, S. E., & Young, D. M. (2018). A review of multiracial malleability: identity, categorization, and shifting racial attitudes.(6), 1–15.

Peery, D., & Bodenhausen, G. V. (2008). Black+white = black: Hypodescent in reflexive categorization of racially ambiguous faces.(10)973–977.

Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup contact theory.(1), 65–85.

Phinney, J. S., Jacoby, B., & Silva, C. (2007). Positive intergroup attitudes: The role of ethnic identity.(5), 478–490.

Shah, J., Kruglanski, A., & Thompson, E. (1998). Membership has its (epistemic) rewards: Need for closure effects on in-group bias.(2), 383–393.

Shen, S., Jian, X. Q., & Xu, S. Y. (2019). Migrant Exogamy of the Ethnic Minorities in China.(6), 64–74.

[沈思, 简小琴, 徐世英. (2019). 我国少数民族流动人口的族际通婚现状.(6), 64–74.]

Shih, M., Bonam, C., Sanchez, D., & Peck, C. (2007). The social construction of race: Biracial identity and vulnerability to stereotypes.(2)125–133.

Shih, M., & Sanchez, D. T. (2009). When race becomes even more complex: Towards understanding multiracial identity and experiences.(1), 1–11.

Shih, M., Wilton, L. S., Does, S., Goodale, B. M., & Sanchez, D. T. (2019). Multiple racial identities as sources of psychological resilience.,(6), e12469.

Sidanius, J., Feshbach, S., Levin, S., & Pratto, F. (1997). The interface between ethnic and national attachment: Ethnic pluralism or ethnic dominance?,(1), 102–133.

Snipp, C. M. (2010). Defining race and ethnicity: The constitution, the supreme court, and the census. In H. R. Markus, & P. Moya (Eds.),(pp. 105–122). New York: W. W. Norton & Company, Inc.

Stonequist, E. V. (1937). The marginal man: A study in personality and culture conflict.,(2), 54–54.

Tajfel, H., & Turner, J. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.),(pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

Toprakkiran, S., & Gordils, J. (2021). The onset of COVID-19, common identity, and intergroup prejudice.,(4), 435–451.

Verkuyten, M. (2021). Group identity and ingroup bias: The social identity approach.,(5–6), 311–324.

Verkuyten, M., & Martinovic, B. (2012). Immigrants’ national identification: Meanings, determinants, and consequences.,(1), 82–112.

Wang, M. G., Gao, C. H., Dang B. B., & Sa, L. (2015). The formation and development of Hui children’s in-group favoritism attitude.(6), 1411–1418.

[万明钢, 高承海, 党宝宝, 撒丽. (2015). 回族儿童族群偏爱态度的形成与发展.,(6), 1411–1418.]

Wang, M. K. (2006).. Beijing: China Social Sciences Press.

[王明珂. (2006).. 北京: 社会科学文献出版社.]

Wu, X. W., & Dao, W. H. (2022). The structural characteristics of interethnic marriage in China: An investigation based on social networks analysis.(2), 3–19.

[巫锡炜, 刀玮皓. (2022). 中国各民族族际通婚的结构特征: 基于社会网络分析的考察.(2), 3–19.]

Wright, S. C., Aron, A., McLaughlin-Volpe, T., & Ropp, S. A. (1997). The extended contact effect: Knowledge of cross- group friendships and prejudice.(1)73–90.

Yang, X. l., Liu, L., Zhao, X., & Shi, J. X. (2014). The effect of psychological essentialism of ethnicity on cross-ethnic interaction.(2), 394–399.

[杨晓莉, 刘力, 赵显, 史佳鑫. (2014). 民族本质论对跨民族交往的影响——以中国内地的藏族大学生为例.(2), 394–399.]

Yu, H. T., & Jin, S. H. (2015). Ethnic concept of minority college students in Xinjiang and its influential factors.(5)82–88.

[于海涛, 金盛华. (2015). 新疆少数民族大学生的民族观及其影响因素.(5)82–88.]

Zhang, J. J., & Feng, X. H. (2021). Psychological construction and influencing factors of the identity of the Chinese national community.(2), 5–14

[张积家, 冯晓慧. (2021). 中华民族共同体认同的心理建构与影响因素.(2), 5–14.]

Zhou, H., & Long, L. R. (2004). Statistical remedies for common method biases.(6), 942–942.

[周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法.,(6), 942–942.]

The influence of implicit theories and ethnic identities on the intergroup attitudes and the sense of community for the Chinese nation in the offspring of Chinese interethnic unions

ZHANG Hang2, FENG Xiaohui2, ZHANG Jijia1

(1Faculty of Education, Guangxi Normal University, Guilin 514004, China)(2Department of Psychology, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Social perception research focused on categorization and identity, but most previous studies merely examined the intergroup relations among the perceptually evident and categorically typical groups. The intergroup attitude of the multiethnic individuals is still unclear, including their identity choices and implicit theories. Hence, this study aims to explore these issues with the offspring of interethnic unions in China. Research on mixed race showed that biracial people can flexibly switch between their racial identities, demonstrating that multiracial individuals who grew up in multicultural backgrounds were less likely to hold essentialist views of race. We therefore hypothesize that offspring of Chinese interethnic marriages would have similar implicit theories of ethnicity. Moreover, such offspring would have a less strong identification with their ethnicity and more positive attitudes toward outgroup members compared with their peers of endogamous marriages.

A total of 3481 students (ages: 14.38 ± 1.03y) were selected as research participants, among these, the numbers of offspring of exogamous marriage were 1317, and the offspring of endogamous marriage were 2164. The distribution areas of the participants spreading all over the 5 province, and the ethnic types of participants including Han and 14 Chinese minorities (Mongol, Oroqen, Lahu, Dai, Wa, Blang, Maio, Bai, Yao, Dong, Zhuang, Maonan, Tibetan, Daur). The implicit theories, ethnic identity, outgroup attitude, and superordinate identity were measured by using questionnaire method. Descriptive statistics and correlation were analyzed with SPSS 25.0 and the conditional process analysis was using PROCESS 3.3 macro (in SPSS). Based on the hypotheses of Social Identity Theory, the serial mediating role of essentialism and ethnic identity between interethnic marriage types of parents (1: intermarriage, 0: intramarriage) and outgroup attitude of offsprings was investigated. Then, the mediating effect of superordinate identity between parental marriage types and offsprings’ intergroup attitudes was examined based on Common Ingroup Identity Model. Finally, we examine whether the intermarriage is a good indicator of intergroup relation.

Results show that offspring of intermarriages (vs. offsprings of intramarriage) are less likely to hold ethnic essentialist beliefs and have a lower sense of their ethnic identity. However, they are reported to have more positive attitudes toward outgroups and higher interest in intergroup contact and are more likely to develop a superordinate level of identity (Chinese nation identity). For the offspring of intermarriages who have successfully built the Chinese Nation identity, the sense of community for the Chinese national identity mediates the impact of parents’ intermarriage on their intergroup attitudes. On the contrary, for those who still hold a subordinate group identity, the ethnic implicit theories (essentialism or social constructionism) and subgroup identity play the chain mediation effect of interethnic marriages on improvement in outgroup perceptions. Additionally, the offspring of intermarriages and intramarriages have more positive interethnic attitudes in ethnicity with higher interethnic marriage rates than with lower interethnic marriage rates.

These results demonstrate that the interethnic marriage of parents plays a key role in shaping their children’s ethnic essentialist beliefs and subgroup identity. Moreover, the present finding supports the Common Ingroup Identity Model. The reason is that the offspring of intermarriages are likely to develop a superordinate level of identity, indicating that those multiethnic groups are more flexible in self-identity categorization. In addition, we found that the model of social cognitive theory is unsuitable to the actual ethnic relations in China. That is, the ethnic identity was positive with intergroup attitudes, suggesting that different ethnic groups have unity and harmonious intergroup relations. Finally, we found that social situational factors have an important influence on ethnic essentialist beliefs and intergroup attitudes. Ethnic groups with high levels of inter-ethnic intermarriage can hold relatively high ethnic identities and positive intergroup attitudes, vividly reflecting the pattern of diversity in the unity of the Chinese nation.

offspring of interethnic union, implicit theory, ethnic identity, intergroup attitude, superordinate identity

B849: C91

2022-05-15

* 国家社会科学基金后期资助重点项目“亲属词认知研究” (19FYYA002)。

张积家, E-mail: Zhangjj1955@163.com