消费失败情境下人际亲密度对口碑传播意愿的U型影响——基于动机冲突的视角*

2023-07-08孙洪杰王美玲

孙洪杰 王美玲 钟 科

消费失败情境下人际亲密度对口碑传播意愿的U型影响——基于动机冲突的视角*

孙洪杰 王美玲 钟 科

(海南大学管理学院, 海口 570228)

消费失败情境下消费者对不同亲密度群体的口碑传播意愿受保护他人利益和保护自我形象动机的影响。不同于前期研究亲密度对口碑影响的线性关系结论, 本研究基于动机冲突的视角, 构建动机冲突模型, 考察了消费失败情境下人际亲密度对口碑传播意愿的影响及其内在机理。通过4个主实验和2个附加实验, 结果表明亲密度对口碑传播意愿的影响呈U型关系, 与低高亲密度对象相比, 消费者面对中亲密度对象时口碑传播意愿最低。这种影响可以通过消费者产生的保护他人利益动机和保护自我形象动机之间的张力来解释, 商家责任调节了以上机理, 当商家在导致消费失败的结果中承担的责任较高时, 口碑传播意愿不再随亲密度的增加呈现U型关系。

消费失败, 亲密度, 口碑传播意愿, U型

1 前言

1.1 问题提出

随着社交媒体和社交电商的日益普及, 社交关系更广泛地影响了消费者的行为(Appel et al., 2020; De Oliveira Santini et al., 2020)。无论是日常生活中还是社交平台上, 每个人都拥有不同亲密度的联系人(Cartwright et al., 2021; 王斌, 2015), 消费者不仅可以面对面与不同亲密度的人分享消费体验与心得, 还可以通过微信、QQ、微博等社交媒体与不同关系或群组的联系人分享购物信息。因此, 在这个社会关系更加多元和细化的时代, 社交情境下的口碑管理对管理者来说变得尤为重要, 尤其是当发生消费失败时(He et al., 2017)。

社交关系对消费者的口碑传播意愿产生了深刻的影响, 不同的社交关系会激发出不同的社会动机, 进而影响消费者的口碑传播意愿(Liu et al., 2021)。但目前, 仅有少数研究关注到社交背景下亲密度是影响口碑的一个重要因素, 并揭示了亲密度对口碑存在线性影响。例如, Dubois等人(2016)和Chen (2017)探究了亲密度与口碑之间的关系, 发现相比低亲密度对象, 消费者更愿意向高亲密度对象传播负面信息。而Olson和Ahluwalia (2021)却发现消费者会对高亲密度的对象分享消费失败的正面口碑, 目的是鼓励其他人做出同样糟糕的选择, 由此通过社会比较获得心理满足。以上研究证实了亲密度确实会影响口碑传播行为, 但是并没有探究亲密度对口碑传播意愿的影响, 更重要的是, 该研究对亲密度的划分是简单的二分类, 忽略了亲密度的多样性。当遭遇消费失败时, 这种多样的关系如何影响消费失败情境下消费者的口碑传播意愿有待深入探究。

本研究认为, 消费失败情境下消费者对不同亲密度群体的口碑传播意愿, 受到两种不同动机的影响。这是因为通过口碑分享失败经历可以帮助他人, 满足消费者保护他人利益的利他动机(简称为保他人动机); 而同时也暴露了自己的失败, 使消费者产生保护自我形象的利己动机(简称为保形象动机) (Dubois et al., 2016; Alexandrov et al., 2013; Berger, 2014; Chen, 2017), 这两种动机共同影响消费者的口碑传播意愿。更为关键和有趣的是, 当考虑更多样的亲密度关系时, 亲密度与口碑传播意愿之间会呈现出U型关系, 因为相比于低亲密度对象(例如: 陌生人)和高亲密度对象(例如: 亲密好友), 消费者往往会在中等亲密度对象(例如: 普通朋友)面前产生较高的保形象动机, 此时消费者内心产生利己和利他的矛盾感, 形成的张力拉扯着消费者, 导致其口碑传播意愿降低。

本研究从动机冲突视角探讨消费失败情境下亲密度对口碑传播意愿的U型影响, 并揭示其内在冲突机理和边界条件, 预期的贡献有: (1)揭示了亲密度对口碑传播意愿的U型影响, 这不同于前期研究所揭示的亲密度对口碑的线性关系。(2)揭示口碑传播意愿中保护他人利益动机和保护自我形象动机的冲突机理, 拓展了动机冲突理论的适用情境。(3)完善口碑营销相关的研究。口碑传播意愿是口碑的重要前置变量, 通过社交情境下口碑传播意愿研究有助于丰富和完善口碑理论。本研究也有重要的实践价值, 有助于理解不同动机对消费者口碑传播意愿的影响, 有助于企业意识到社交情境下沉默的不满意消费者的存在, 以多渠道获取消费者真实反馈, 也有助于商家私域流量管理策略和口碑管理策略的制定。

1.2 文献回顾与假设推导

1.2.1 社交情境下影响口碑传播意愿的不同动机

口碑传播意愿是口碑传播的重要前置变量, 指的是非商业性个体之间就品牌、产品和服务的相关信息和感受进行传播交流的意愿(Loureiro, 2019; 盛光华等, 2022)。消费者的口碑传播意愿、口碑的分布态势以及口碑偏差是学者们一直关注的重要研究问题。从上世纪, Anderson (1998)揭示了传统的线下口碑传播中消费者的满意度与口碑传播意愿之间的U型关系以来, 相关研究层出不穷(Hu et al., 2009, 2017; Han & Anderson 2020)。步入网络时代, 消费者的在线口碑传播行为以及不同平台上消费者的口碑传播意愿也引起了学术界的广泛关注(Hennig-Thurau et al., 2004; Karaman, 2021; Liu et al., 2021; Parra-López et al., 2011), 例如, Karaman (2021)揭示了消费者的线上口碑传播意愿存在极端偏差和一致性偏差, 极端满意和极端不满意的消费者更愿意进行口碑传播, 而中等态度的消费者往往选择沉默。又如, Liu等人(2021)研究发现相比于普通电商平台而言, 消费者更不愿意在社交平台当中发表负面口碑, 因为他们不想在认识的人面前展露过多的情绪, 也不想被他人视为愚蠢的消费者。但是, 几乎没有研究关注过不同亲密度关系对口碑传播意愿的影响, 而社交媒体的普及使消费者的人际关系网中增加了大量的中等亲密度人群, 当消费失败事件发生后消费者面向不同关系对象时口碑传播意愿很有可能存在较大差异, 而这一问题对商家积累良好的口碑以及探寻消费者心理都至关重要。

口碑传播意愿受不同动机驱动。消费者存在多种动机, 依据人类“利己”和“利他”两大基本动机系统, 并综合相关研究(Dubois et al., 2016), 本研究认为影响消费者口碑传播意愿的动机有两类: 保护他人利益动机和保护自我形象动机。保护他人利益动机使消费者愿意将自己消费失败的真实体验公之于众, 从而帮助他人, 避免损失(Alexandrov et al., 2013; Hennig-Thurau et al., 2004)。而保护自我形象动机则使消费者不愿意在暴露自身身份的社交环境中谈及失败的消费经历, 以保护自身美好形象, 避免明智购买者的形象受损(Berger & Schwartz, 2011)。综上所述, 在消费失败情境下, 消费者在社交情境中考虑是否向他人进行口碑传播时可能同时受两种不同动机的影响, 两种力量的冲突强度决定了消费者口碑传播意愿。

1.2.2 人际亲密度、动机冲突程度与口碑传播意愿

人际亲密度(Interpersonal closeness, 简称为亲密度)是指两个个体之间感知到的心理接近度(Dubois et al., 2016; Gino & Galinsky, 2012)。前期研究中是把人际亲密度划分为高低两个水平(Dubois et al., 2016)。根据人际亲密度的核心概念, 本研究将亲密度划分为低、中、高三个水平, 将低亲密度对象定义为在现实中几乎没有联系, 在未来也不会有过多交集的人, 例如陌生网友、大街上偶遇的陌生人等; 将中亲密度对象定义为生活或工作上有联系但私下接触并不深入的人, 例如普通同事、普通朋友; 将高亲密度对象定义为关系亲近、私下接触频繁的人, 例如闺蜜、哥们等亲密好友。

当发生消费失败后, 消费者的口碑传播意愿通常会受到保护他人利益动机和保护自我形象动机两种不同动机的影响。保他人动机驱动消费者将自身真实的失败消费经历告知他人, 让其他消费者了解产品或服务中的负面信息, 以帮助他们避免损失(Clark & Mils, 1993; Cross et al., 2000; Dubois et al., 2016; Markus & Kitayama, 1991; Presi et al., 2014; Yoo & Gretzel, 2011), 此时口碑传播意愿受到的阻力较小。但当保形象动机被激发时, 消费者会担心分享消费失败的经历后会被视为不明智的购买者, 此时保形象动机削弱了保他人动机的主要作用力。另外, 保形象动机受社交环境的影响较大, 当消费者面对不同亲密度关系的对象时, 保形象动机被激活的程度不同(Chen, 2017; De Angelis et al., 2012; Tassiello et al., 2018; Zhu et al., 2008)。两种动机形成不同程度的冲突感拉扯着消费者, 进而导致口碑传播意愿发生变化。相比低亲密度和高亲密度, 面对中亲密度对象时消费者的保形象动机最高, 与保他人动机形成的冲突最大, 进而导致最低的口碑传播意愿。具体而言, 在中等亲密度对象面前进行印象管理的收益是最大的, 所以消费者会产生最高的保形象动机。因为, 一方面相比陌生人而言, 面对中亲密度对象时消费者会更多考虑未来形象的塑造以及带来的潜在收益(Alexandrov et al., 2013; Presi et al., 2014)。而与低亲密度对象的交往具有低频率和偶然性, 因此印象管理的回报率较低, 也就不会产生强烈的保形象动机。而另一方面, 消费者通常在高亲密度对象面前展现的多是真实的一面(Zhu et al., 2008), 进行自我提升的空间不大, 所以印象管理动机也较低。

为了更好地揭示亲密度影响口碑传播意愿的内在机制, 基于态度矛盾和动机冲突文献, 本研究使用SIM模型(T = 3×C−D; (Priester & Petty, 1996; Yan et al., 2021))计算动机冲突程度, 其中T代表动机冲突程度, D是主导动机, C是冲突动机。从前文分析可知保他人动机是主导动机, 保形象动机是冲突动机。SIM模型可以兼顾两种冲突动机的相似程度及其强度, 当冲突的动机处于相近水平, 且强度接近时, 就会产生张力。SIM简化表示为假定张力(T)是冲突动机(C)的三倍减去主导动机(D)的差值的线性函数(即T = 3×C−D; (Priester & Petty, 1996; Yan et al., 2021)。)这意味着, 当保他人动机和保形象动机都具有接近的高强度动机或接近的中等强度时, “3×C−D”的值会更大, 也表明动机冲突的程度更大, 此时消费者将获得明显高于其它情况的紧张感。消费者经历失败的服务(产品)后, 在面对中亲密度对象时, 保形象动机最强, 与主导动机保他人动机之间形成了最强的冲突程度, 造成了消费者内心的很大的矛盾感, 因此口碑传播意愿最低。而在面对低和高亲密度的对象时, 保形象动机较小, 因此与保他人动机的冲突也较小, 口碑传播意愿较强。综上, 本研究提出以下假设:

假设1: 在消费失败情境下, 亲密度与口碑传播意愿之间存在着U型关系, 具体而言, 低亲密度到中等亲密度, 口碑传播意愿降低, 而中等亲密度到高亲密度口碑传播意愿增强。

假设2: 亲密度对口碑传播意愿的U型关系被保护他人利益动机和保护自我形象动机的冲突程度所中介。

1.2.3 商家责任的调节效应

消费失败很有可能使购买者感到挫败并认为自己没有做出聪明的决策, 导致自我形象受到损害。然而造成消费失败的原因也可能是由商家的推荐导致。现实中商家向消费者推荐商品是常见的营销方式, 因此探讨商家责任如何影响亲密度对口碑传播意愿关系具有重要的现实意义。本研究认为, 商家对购买失败的责任水平会调节亲密度对口碑传播意愿的U型关系。具体来说, 相比商家低责任, 当不满意的结果大部分是由商家导致时(例如过度营销), 消费者会认为失败不是自己决策失误所致, 即使说出这段失败的消费经历也不会影响自我形象, 因此保形象动机减弱(He et al., 2019; Kelley & Michela, 1980)。与此同时, 当商家对失败结果承担高责任时, 消费者往往更加气愤, 激发出强烈的保他人动机, 更想将商品或服务中的缺陷公之于众, 帮助大家避坑(Bougie et al., 2003; Gelbrich, 2010)。因此, 本研究推测商家对失败结果承担高责任且当消费者面对中亲密度对象时, 消费者的保形象动机减弱, 动机冲突程度变小, 口碑传播意愿不再随亲密度的增加呈现出U型关系。由此, 本研究提出:

假设3: 商家责任调节亲密度对口碑传播意愿的U型关系, 即U型关系存在于商家低责任情况下; 在商家责任高的情况下, 口碑传播意愿随着亲密度线性增加。

图1展现了本研究的研究模型:

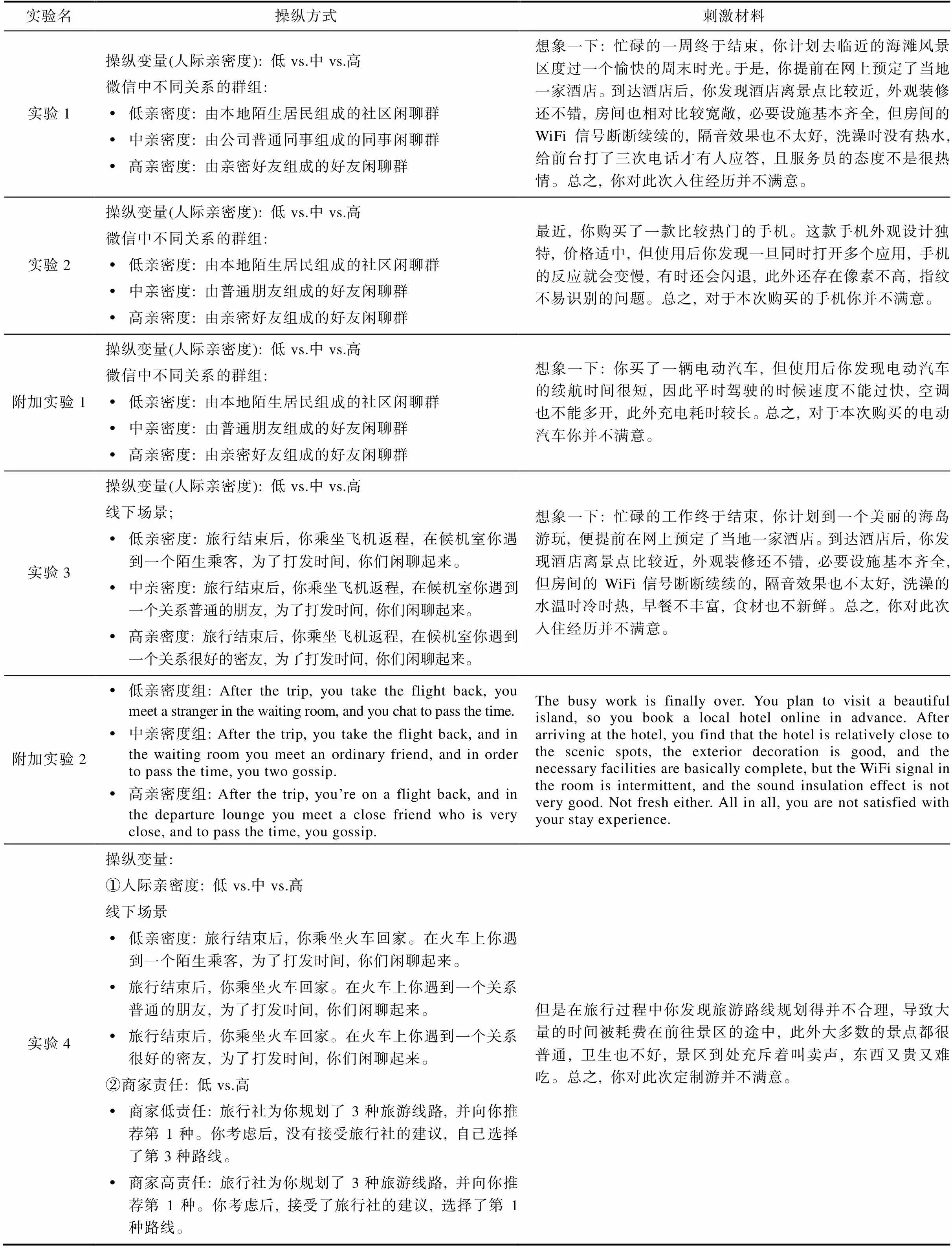

本研究通过6个实验检验以上假设: 实验1以消费失败(酒店服务)作为刺激材料验证假设1; 实验2及附加实验1以产品失败(智能手机、电动汽车)作为刺激材料并更换亲密度操纵方式重复验证假设2; 实验3以消费失败(住宿服务)作为刺激材料并改变社交背景, 将场景从微信群聊转移到候机室面对面闲聊, 以对比不同交流背景下实验结果的差异; 并且通过一个异文化实验(附加实验2)探究不同文化背景下亲密度与口碑传播意愿之间的U型关系是否存在差异。实验4以消费失败(私人定制游)作为刺激材料验证假设3, 同时继续将社交背景从线上拓展到线下。本研究所有的国内样本都在专业调查网站(Credamo)招募被试在线填写问卷, 而国外样本在专业调查网站(Prolific)招募, 被试在完成实验后都会得到相应的报酬。国内被试全部来自中国内地, 年龄在18到60岁之间, 国外被试来自于英美国家, 年龄在18到55岁之间, 收入水平和职业都比较均衡, 整体而言能够较好代表主流消费群体。考虑到互联网填写问卷时, 认真程度和卷入度比较低的被试可能会影响数据质量, 因此实验设定了最低填写时间限制、鉴别题验证等被试筛选规则, 全部实验在2022年5月~2022年9月完成。所有实验的样本统计数据(如年龄、收入、职业和性别)见网络版附录中的附表1。

图1 研究模型

2 实验1: 亲密度对口碑传播意愿的U型主效应

2.1 主实验设计

实验1的目的是验证亲密度对口碑传播意愿的U型关系, 验证假设1。使用G*Power (Faul et al., 2009), 设定显著性水平α为0.05且效应量= 0.3, 要达到1 − β = 0.8的统计效力, 结果表明至少需要111名被试参与实验。本次实验共得到有效问卷143份, 其中男性53名(37.1%), 平均年龄为28.65岁。

实验1采用单因素3水平被试间设计, 所有被试被随机分配到三个不同亲密度人群组(亲密度: 低vs.中vs.高)。实验材料要求被试想象自己经历了体验不佳的一次酒店服务并有机会向他人分享这次经历, 不同实验组的阅读材料只在亲密度的操纵语句上有差异。实验1选择了微信作为社交场景有两个原因: 首先, 微信作为目前中国最大的社交平台, 被试对其十分熟悉; 其次, 微信的社交网络同时包含了低、中、高三类不同亲密度的人群, 在文字描述中仅需做微小的改动就能完成亲密度的操纵, 减少了额外变量的干扰。所有的实验材料详情见网络版附录中的附表2。

被试在仔细阅读有关酒店消费失败的实验材料之后, 在一个单独的页面看到一个低/中/高亲密度的微信群组的信息, 低亲密度为本地陌生居民组成的社区闲聊群, 中亲密度为普通同事组成的闲聊群, 高亲密度为亲密好友组成的闲聊群。随后被试通过两个测项(“我非常愿意向他们谈起这次不满意的酒店服务”、“我向他们谈起这次不满意的酒店服务的可能性非常高”, 9点李克特量表,= 0.96), 报告了自己的口碑传播意愿(Leung et al., 2015)。

完成上述测量后, 被试进行有关亲密度感知和服务满意度的9点量表测量。亲密度感知的测量题项(Dubois et al., 2016)为“请问, 你认为你跟社区闲聊群中的陌生人/同事闲聊群中的普通同事/亲密好友闲聊群中的好友关系有多亲近?” (1 = “一点都不亲近”, 9 = “非常亲近”)。满意度的测量题项为“你对此次入住服务的满意程度如何?” (1 = “非常不满意”, 9 = “非常满意”)。后续的实验对以上3个变量的测量均采用了相同的方式。最后, 被试报告了人口统计学变量。

2.2 研究结果

(1)操纵检验

单因素方差分析的结果显示: 三组被试对亲密程度感知有显著差异((2, 140) = 134.24,< 0.001, η2p= 0.657), 与中亲密度组(中= 4.46,= 1.50)相比, 低亲密度组显著更低(低= 3.68,= 1.63,< 0.001), 高亲密度组显著更高(高= 7.98,= 0.84,< 0.001), 表明操纵成功。此外, 三组之间的满意度差异不显著((2, 140) = 2.79,= 0.065), 因此满意度并非组间其它变量产生差异的原因。

(2)主效应分析

单因素方差分析表明, 三个水平的亲密度(编码方式: 低组 = 1, 中组 = 2, 高组 = 3)对口碑传播意愿具有显著的二次效应((1, 140) = 69.20,< 0.001)和显著的线性效应((1, 140) = 8.58,= 0.004)。对比分析显示, 消费者面对中亲密度对象(中= 4.98,= 2.07)比低亲密度对象(低= 6.89,= 1.72,(93) = 4.91,< 0.001)和高亲密度对象(高= 7.88,= 0.89,(94) = −8.92,< 0.001)更不愿意传播口碑, 结果如图2所示。同时, 低、高亲密度组间差异也显著((93) = −3.51,= 0.001), 这一结果与以往研究结论相一致, 若不考虑中等亲密度关系的影响, 高低亲密度两组的口碑传播意愿差异很可能会被解释为简单的线性关系。而本研究关注的重点是亲密度对口碑传播意愿的U型关系, 因此后文将主要报告U型关系, 而不再展示高低亲密度组的比较。

图2 不同亲密度下的口碑传播意愿(实验1)

为了进一步验证亲密度与口碑传播意愿之间为U型关系, 而非其它非线性关系, 本实验参照Lind和Mehlum (2010)提出有关U型检验的标准, 使用SPSS 26.0软件中的插件“EReg 1.0”, 以亲密度为自变量, 口碑传播意愿为因变量进行主成分回归分析, 以检验U型二次效应是否成立。结果显示, 亲密度一次项的系数为负且显著(β = −9.13,< 0.001), 亲密度平方项的系数为正且显著(β= 2.41,< 0.001), 自变量拐点为1.90 (95% CI = [1.8162, 1.9673], 不包含0), 自变量端点值两边斜率符号相反(范围: −3.41 ~ 4.46), 与假设1一致。这意味着亲密度对口碑传播意愿的影响为U型的假设通过检验, 假设1得到支持。

2.3 小结

实验1证明了在经历消费失败后, 亲密度与口碑传播意愿之间呈U型关系, 即相比中亲密度的对象而言, 消费者面对低亲密度和高亲密度的对象口碑传播意愿更高。虽然前期研究已经证明满意度会影响口碑行为的分享和效价, 但实验1排除了满意度对实验结果的影响。然而实验1的设计有两点局限: 首先, 中亲密度组采用“普通同事”作为操纵描述, 而不同的人对于普通同事的关系可能会有不同的理解, 例如有人可能会把普通同事作为潜在竞争者, 而且同事这类关系容易激发被试的印象管理动机(Chen & Xie, 2008; Gardner & Martinko, 1988), 所以实验1的结果可能会被这些因素解释; 其次, 实验1选择酒店消费失败情境, 这一结果并未在实体产品购买情境下验证假设。因此, 实验2采取了新的亲密度操纵方式和新的消费情境, 进一步验证亲密度与口碑传播意愿的U型关系, 并揭示其中的影响机制。

3 实验2: 保护他人利益动机和保护自我形象动机冲突程度的中介效应

3.1 实验设计

相比实验1, 实验2将中亲密度对象描述为普通朋友, 同时选取产品失败作为刺激材料, 以此减少无关变量对实验结果的影响。使用G*Power计算统计效力, 结果表明至少需要 111 名被试参与实验。实验2得到有效问卷155份, 其中男性60名(38.7%), 平均年龄为30.08岁。

实验2为单因素3水平(亲密度: 低vs.中vs.高)被试间设计, 所有被试被随机分配到三个组当中。实验2的刺激材料为购买到的智能手机体验感不好。实验2通过更换刺激材料和操纵方式重复验证假设1, 减少无关变量的干扰。此外, 实验2的重点是考察动机冲突程度在亲密度对口碑传播意愿的影响机制中所起的中介效应, 以验证假设2。另外实验2中对中亲密度关系的操纵与实验1不同, 由“普通同事”换为了“普通朋友”, 具体描述为“在你的微信群聊中, 有一个普通朋友闲聊群, 这是一个由认识但不太熟的朋友组成的群聊, 大家平时会在群里进行交流。”

实验2的流程和变量测量方式与实验1基本相同, 只是在口碑传播意愿测量之后增加了保护他人利益(Hennig-Thurau et al., 2004)和保护自我形象(White & Peloza, 2009) 9点李克特测量题项, 分别测量被试对“因为我想让他们警惕这是不好的产品”、“因为我想保护他们, 使他们不会遭受同样的经历”等4个语句(α = 0.91)和“因为我想展示自己好的一面”、“因为我关心他们对我的看法是否正面”等4个语句(α = 0.85)的同意程度。

3.2 实验2的描述性统计分析

为了后文数据呈现的直观和简洁, 将实验2涉及的变量的描述性统计集中呈现在表1中。

表1 实验2的描述性统计分析

注: 括号内为标准偏差

3.3 实验2研究结果

(1)操纵检验

单因素方差分析结果表明, 三组被试对亲密程度感知有显著差异((2, 152) = 117.37,< 0.001, ηp2= 0.607), 与中亲密度组相比, 低亲密度组显著更低(< 0.001), 高亲密度组显著更高(< 0.001), 亲密度操纵成功。

(2)主效应分析

单因素方差分析结果表明, 亲密度对口碑传播意愿具有显著的二次效应((1, 152) = 38.96,< 0.001)和线性效应((1, 152) = 13.40,< 0.001)。事后对比分析显示, 消费者面对中亲密度对象比低亲密度对象((102) = 3.07,= 0.003)和高亲密度对象((102) = −8.43,< 0.001)更不愿意传播口碑。

(3)中介效应分析

多因素方差分析结果显示, 亲密度对保他人动机((2, 152) = 12.46,< 0.001, ηp2= 0.141)和保形象动机((2, 152) = 15.58,< 0.001, ηp2= 0.170)有显著影响。进行两次对比分析, 以了解组内和组间保他人动机和保形象动机的情况。首先, 每类亲密度组内的配对t检验表明, 中亲密度组的保他人动机和保形象动机接近((52) = 1.63,= 0.11), 低亲密度组((50) = 16.78,< 0.001)和高亲密度组 ((50) = 7.90,< 0.001)的保他人动机均比保形象动机强。这些结果证实了本研究的假设, 即面对中亲密度对象时消费者的两种动机水平相似, 而面对低亲密度和高亲密度对象时由保他人动机发挥主导作用。其次, 各组之间的数据结果对比显示, 中亲密度组的保形象动机比低亲密度组((102) = −3.40,= 0.001)和高亲密度组((102) = 6.02,< 0.001)强; 而中亲密度组的保他人动机比低亲密度组((102) = 2.64,= 0.009)和高亲密度组((102) = −5.04,< 0.001)弱。

基于态度矛盾和动机冲突文献, 本研究使用SIM模型(T = 3 × C − D; (Priester & Petty, 1996; Yan et al., 2021))计算本研究提出的聚合中介动机冲突程度, 其中T代表动机冲突程度, D是主导动机, C是冲突动机, 从前文分析可知保他人动机是主导动机, 保形象动机是冲突动机。对动机冲突程度得分的单因素方差分析显示, 亲密度具有显著的二次效应((1, 152) = 38.11,< 0.001)和线性效应((1, 152) = 4.81,= 0.03)。如同预期, 中亲密度比低亲密度((102) = −3.88,< 0.001)和高亲密度((102) = 6.84,< 0.001)具有更强的动机冲突程度。图3展示了亲密度对保他人动机、保形象动机以及两种动机冲突程度的影响。

图3 不同亲密度下的两类动机和动机冲突程度(实验2)

为了进一步检验保他人动机和保形象动机冲突程度在上述影响中是否发挥中介效应, 本实验采用PROCESS Bootstrap 的Model 4 (Hayes, 2013)进行了多类别中介分析, 其中抽样次数为5000。具体而言, 该模型包括三个亲密度的两个虚拟变量(以中亲密度为参照组, D1: 低亲密度 = 1、中亲密度 = 0、高亲密度 = 0; D2: 低亲密度 = 0、中亲密度 = 0、高亲密度 = 1)作为自变量, 动机冲突程度作为中介, 口碑传播意愿作为因变量。间接效应的结果显示, 中低亲密度(D1)对口碑传播意愿的差异是由动机冲突程度(β = 0.52,= 0.18, 95% CI = [0.2047, 0.9109], 不包含0)中介的, 因此, 消费者面对中亲密度对象时的动机冲突程度比低亲密度对象更强, 导致其口碑传播意愿低。同样, 高亲密度和中亲密度(D2)之间的差异也由动机冲突程度(β = 0.79,= 0.20, 95% CI = [0.4139, 1.2046], 不包含0)中介, 因此相比高亲密度对象, 消费者面对中亲密度对象时具有更强的动机冲突程度, 从而更不愿意传播口碑。综上, 假设2得到支持。

实验2使用了不同于实验1的刺激材料和操纵方式, 再次证明了在经历消费失败后, 面对不同亲密度关系的对象时消费者的口碑传播意愿呈U型变化, 而且还验证了动机冲突程度在其间起的中介效应, 假设2得到证明。这一发现说明, 相比低亲密度和高亲密度对象, 消费者面对中亲密对象时保形象动机最强, 与主要动机保他人动机相互冲突, 形成强大的张力, 内心的纠结使得消费者不愿意分享服务(商品)的信息, 从而导致面对中亲密度对象时的口碑传播意愿最低。此外, 为了排除不同价格弹性的商品品类对实验结果的影响, 在实验2之后本研究还开展了一项附加实验。将实验2刺激材料中的智能手机改为电动汽车后重新进行实验, 共得到有效问卷180份, 其中男性68名(37.8%), 平均年龄为30.21岁。结果与实验2一致, 消费者面对中亲密度对象(中= 5.03)比低亲密度对象(低= 6.54,< 0.001)和高亲密度对象(高= 7.86,< 0.001)更不愿意传播口碑, U型关系依旧成立。且动机冲突程度在其中也仍然发挥中介效应, 具体而言, 中低亲密度(D1)对口碑传播意愿的差异是由动机冲突程度(β = 0.52,= 0.18, 95% CI = [0.2047, 0.9109], 不包含0)中介的, 高亲密度和中亲密度(D2)之间的差异也由动机冲突程度(β = 0.79,= 0.20, 95% CI = [0.4139, 1.2046], 不包含0)中介。因此, 较好地排除了价格这一无关变量的干扰, 增加了实验结果的稳健性和外部效度。

4 实验3: 线下情境的中介效应

4.1 实验设计

前三个实验虽然通过更换操纵方式、刺激材料、商品类型等方法重复验证了假设1和假设2, 但情境设计都是以微信作为交流工具。考虑到线上交流只是口碑传播的一种方式, 有许多口碑是在线下交流中传播的, 因此实验3将社交背景替换为旅行途中在候机室偶遇陌生乘客/普通朋友/亲密好友, 在闲聊的过程中分享入住体验。实验3选取的场景有几个优点。首先, 在机场消费者有机会偶遇不同亲密度关系的人群, 自变量操纵起来比较容易, 且相对干净。其次, 在等候航班的过程中通常空余时间较长, 为了打发时间消费者很有可能进行闲聊, 为购物经历的分享创造了机会。最后, 刺激材料为旅途中对入住的酒店不满意, 分享刚结束的旅行经历是一个比较好的闲聊话题, 能使交流的发生更加合理、自然。使用G*Power计算统计效力, 结果表明至少需要111名被试参与实验。本次实验共得到有效问卷126份, 其中男性47名(37.3%), 平均年龄为29.49岁。

实验3采用单因素3水平(亲密度: 低vs.中vs.高)被试间设计, 刺激材料为入住的酒店不理想, 与实验1的描述类似, 详情见网络版附录中的附表2。阅读相同的刺激材料后, 紧接着不同实验组的被试随机看到文字“旅行结束后, 你乘坐飞机返程, 在候机室你遇到一个陌生乘客/普通朋友/亲密好友, 为了打发时间, 你们闲聊起来。”然后, 被试根据自身的真实感受回答相关问题。实验3的实验流程和相关量表都与实验2相同。

4.2 描述性统计分析

为了数据呈现的直观和简洁, 将实验3重要变量的描述性统计信息集中呈现在表2中。

表2 实验3的描述性统计分析

注: 括号内为标准偏差

4.3 研究结果

单因素方差分析结果表明, 三组被试对亲密程度感知有显著差异,(2, 123) = 157.87,< 0.001, ηp2= 0.720。与中亲密度组相比, 低亲密度组显著更低(= 0.02), 高亲密度组显著更高(< 0.001), 亲密度操纵成功。

(2)主效应分析

单因素方差分析显示, 亲密度对口碑传播意愿具有显著的二次效应((1, 123) = 55.29,< 0.001)和线性效应((1, 123) = 13.05,< 0.001)。对比分析显示, 消费者面对中亲密度对象时比面对低亲密度对象((81) = 4.35,< 0.001)和高亲密度对象((82) = −7.94,< 0.001)更不愿意传播口碑。

(3)中介效应分析

多因素方差分析结果显示, 亲密度对保他人动机((2, 123) = 17.04,< 0.001, ηp2= 0.217)和保形象动机((2, 123) = 13.66,< 0.001, ηp2= 0.182)有显著影响。进行两次对比分析, 以了解组内和组间保他人动机和保形象动机的情况。首先, 每类亲密度组内的配对检验表明, 中亲密度组的保他人动机和保形象动机水平相似((40) = −0.23,= 0.82), 低亲密度组((41) = 9.25,< 0.001)和高亲密度组((42) = 9.68,< 0.001)的保他人动机均比保形象动机强。各组之间的数据结果对比显示, 中亲密度组的保形象动机比低亲密度组((81) = −4.10,= 0.001)和高亲密度组((82) = 4.78,< 0.001)强; 而中亲密度组的保他人动机比低亲密度组((81) = 3.42,= 0.001)和高亲密度组((82) = −5.05,< 0.001)弱。

对动机冲突程度得分的单因素方差分析显示, 亲密度具有显著的二次效应,(1, 123) = 35.51,< 0.001; 但线性效应不显著,(1, 123) = 3.46,= 0.07。中亲密度比低亲密度((81) = −4.50,< 0.001)和高亲密度((82) = 5.58,< 0.001)具有更强的动机冲突程度。

进行多类别中介分析。间接效应的结果显示, 中低亲密度(D1)对口碑传播意愿的差异是由动机冲突程度(β = 0.71,= 0.22, 95% CI = [0.3312, 1.2023], 不包含0)中介的, 因此, 消费者面对中亲密度对象时的动机冲突程度比低亲密度对象更强, 导致其口碑传播意愿低。同样, 高亲密度和中亲密度(D2)之间的差异也由动机冲突程度(β = 1.02,= 0.27, 95% CI = [0.5391, 1.5895], 不包含0)中介, 相比高亲密度对象, 消费者面对中亲密度对象时具有更强的动机冲突程度, 从而更不愿意传播口碑。因此, 假设1、假设2又一次得到验证。

4.4 小结

实验3将实验中的社交背景从线上转移到线下候机室面对面闲聊, 设计了一种更自然、更加贴近现实的交流场景, 再次验证了亲密度与口碑传播意愿的U型关系和动机冲突程度的中介效应。其中, 保形象动机和保他人动机的冲突体现了人类同时具有利己主义和利他主义动机(Hoffman, 1976), 这种冲突具有一定的普遍性。同时, 线下交流在一定程度上增强了情境发生的自然性, 拓展了实验的外部效度以及研究的贡献度。接下来, 本研究将探究商家责任的调节效应, 进一步揭示亲密度与口碑传播意愿之间的内在机制及边界条件, 为营销实践提供切实可行的建议和参考。

5 实验4: 商家责任的调节效应

5.1 实验设计

实验4的目的是更换线下交流的情境, 检验商家责任的调节效应(假设3), 同时进一步说明研究的普适性。使用G*Power (Faul et al., 2009), 设定显著性水平α为0.05且效应量f = 0.3, 要达到1 − β = 0.8 的统计效力, 结果表明至少需要111名被试参与实验。实际上298名中国内地的成年人被试参加了实验4, 男性121名(40.6%), 平均年龄为29.40岁。本实验采用3 (亲密度: 低vs.中vs.高) × 2 (商家责任: 低vs.高)被试间设计, 全部被试被随机分配到6个组当中。

刺激材料描述了一项私人定制游服务, 亲密度和商家责任被操纵, 具体内容见网络版附录中的附表2。不同实验组间除操纵变量外, 其余部分几乎保持一致。

被试在仔细阅读上述刺激材料和操纵材料之后, 依次完成对口碑传播意愿、保护自我形象动机、保护他人利益动机、亲密度感知、满意度和商家责任感知的测量题项。其中, 采用9点量表测量商家责任感知(“你认为你选择到不满意的旅游路线, 旅行社的责任有多大?” (1 = “旅行社不承担责任”, 9 = “旅行社承担所有责任”)。其它变量的测量都与实验2相同。最后被试报告了人口统计学变量。

5.2 研究结果

(1)描述性统计

表3呈现了各操纵组的每个测量变量的均值和标准差。

表3 实验4的描述性统计分析

注: 括号内为标准偏差

(2)操纵检验

单因素方差分析结果表明, 不同亲密度组的被试对亲密度感知差异显著((2, 295) = 249.91,< 0.001, ηp2= 0.629), 与中亲密度组相比, 低亲密度组显著更低(0.001), 高亲密度组显著更高(0.001)。不同商家责任组的被试对商家责任感知差异显著,(1, 296) = 143.00,< 0.001, ηp2= 0.326。说明亲密度和商家责任操纵均是成功的。此外, 满意度组间差异不显著,(2, 295) = 0.71,= 0.49。

(3)交互效应分析

以口碑传播意愿为因变量进行3 (亲密度: 低vs.中vs.高) × 2 (商家责任: 低vs.高)的方差分析。亲密度和商家责任的交互效应显著,(2, 292) = 27.61,< 0.001。分解交互效应, 在商家低责任条件下, 亲密度对口碑传播意愿有显著影响,(2, 145) = 70.85,< 0.001; 在商家高责任条件下, 亲密度对口碑传播意愿也存在显著影响,(2, 147) = 15.68,< 0.001。此外, 在商家低责任条件下, 亲密度对口碑传播意愿有显著的二次效应((1, 145) = 125.94,< 0.001)和线性效应((1, 145) = 15.75,< 0.001)。在商家高责任条件下, 亲密度对口碑传播意愿有显著的二次效应((1, 147) = 6.83,= 0.01)和线性效应((1, 147) = 24.53,< 0.001)。

进一步简单效应分析发现, 在商家低责任组((2, 292) = 89.93,< 0.001)中, 参与者面对中亲密度对象的口碑传播意愿显著低于低亲密度对象的口碑传播意愿(< 0.001), 同时显著低于高亲密度对象的口碑传播意愿(< 0.001)。而在商家高责任组((2, 292) = 11.51,< 0.001)中, 参与者面对中亲密度对象的口碑传播意愿与低亲密度对象的口碑传播意愿相比, 没有显著差异, 但显著低于高亲密度对象的口碑传播意愿(< 0.001)。结果见图4。

图4 亲密度与商家责任的交互效应下的口碑传播意愿(实验4)

以上数据说明, 当商家在导致消费者不满意的结果中承担责任较低时, 口碑传播意愿符合假设1的预测趋势, 但当商家承担高责任时, 亲密度对口碑传播意愿的影响不再呈现U型关系, 随着亲密度的增加, 口碑传播意愿有逐渐增强的趋势。

(4)中介效应分析

与实验2相同, 本实验使用基于SIM模型构建动机冲突程度。以动机冲突程度(T)为因变量进行3 (亲密度: 低vs.中vs.高) × 2 (商家责任: 低vs.高)的方差分析。结果显示, 亲密度和商家责任的交互效应显著,(2, 292) = 7.67,= 0.001。分解交互效应, 在商家低责任条件下, 亲密度对动机冲突程度有显著影响,(2, 145) = 23.53,< 0.001; 在商家高责任条件下, 亲密度对口碑传播意愿也存在显著影响,(2, 147) = 5.09,= 0.007。此外, 在商家低责任条件下, 亲密度对口碑传播意愿有显著的二次效应((1, 145) = 42.51,< 0.001)和一次线性效应((1, 145) = 4.55,< 0.001)。在商家高责任条件下, 亲密度对口碑传播意愿有显著的一次线性效应,(1, 147) = 9.02,= 0.003; 但二次效应不显著,(1, 147) = 1.51,= 0.29。

进一步简单效应分析发现, 在商家低责任组((2, 292) = 23.32,< 0.001)中, 面对中亲密度对象时消费者的动机冲突程度显著高于面对低亲密度对象(< 0.001), 同时显著高于面对高亲密度对象时的动机冲突程度(= 0.04)。而在商家高责任组((2, 292) = 5.13,= 0.006)中, 面对中亲密度对象时消费者的动机冲突程度与面对低亲密度对象(= 0.57)相比没有显著差异; 但显著高于面对高亲密度(= 0.02)。结果如图5所示。

图5 亲密度与商家责任的交互效应下的动机冲突程度(实验4)

为了再次检验保他人动机和保形象动机的冲突程度是否在亲密度和商家责任对口碑传播意愿的交互影响中起中介作用, 本实验进行了两步分析。首先, 使用PROCESS Bootstrap的Model 8 (Hayes, 2013)进行有调节的中介分析, 抽样次数设定为5000次。通过虚拟编码的方式(与实验2相同)将低亲密度和高亲密度分别与中亲密度进行对比。之后, 在对商家高责任和商家低责任条件进行如实验2的多类别分析(model 4 ), 以同时对比中亲密度和低高亲密度。正如预期的那样, 存在显著的有调节的中介效应(β = −0.38,= 0.15, 95% CI = [−0.6980, −0.1157], 不包含0)。间接效应分析结果表明, 中亲密度组和低亲密度组(β = 0.41,= 0.12, 95% CI = [0.1987, 0.6587], 不包含0)、高亲密度组(β= 0.59,= 0.14, 95% CI = [0.3364, 0.8937], 不包含0)的口碑传播意愿差异均可用商家低责任条件下的动机冲突程度来解释, 但在商家高责任条件下低中亲密度组动机冲突程度的中介效应不显著(β = −0.05= 0.09, 95% CI = [−0.2295, 0.1301], 包含0)。然后, 进行多类别分析, 以了解三组之间的中介效应和口碑传播意愿。如图6所示, 对于商家低责任条件, 间接效应分析表明动机冲突程度可以解释中低亲密度之间的差异(D1: β = 0.53,= 0.16, 95% CI = [0.2384, 0.8771], 不包含0), 因此, 中亲密度比低亲密度有更强的动机冲突程度, 导致更低的口碑传播意愿。类似地, 动机冲突程度也可以解释高亲密度和中亲密度之间的差异(D2: β = 0.77,= 0.20, 95% CI = [0.4027, 1.2038], 不包含0), 因此中亲密度比高亲密度有更强的动机冲突程度, 导致更低的口碑传播意愿。这些结果与实验2一致。对商家高责任条件进行了类似的分析。虽然动机冲突程度可以解释高亲密度和中亲密度之间的差异(D2: β = 0.15,= 0.08, 95% CI = [0.0202, 0.3250], 不包含0)但是却无法对低中亲密度组起中介效应, 因为95% CI (D1: β= −0.04,= 0.07, 95% CI = [−0.1604, 0.0888], 包含0)。

5.3 小结

实验4改变了亲密度的操纵方式, 将口碑传播的背景从微信迁移到线下面对面的场景中, 从群体转向了个人, 再次验证了亲密度与口碑传播意愿的U型关系, 以及动机冲突程度在其中所起的中介效应以及商家责任的调节效应, 增强了研究的稳健性和外部效度。结果表明, 当商家在导致消费失败的结果中承担责任较低时, 亲密度通过动机冲突程度作用于口碑传播意愿, 导致口碑传播意愿最终呈现U型; 而当商家在导致消费失败的结果中承担较高的责任时, 消费者面对中亲密度对象时动机冲突程度变小, 口碑传播意愿不再随亲密度增加呈现U型关系。这是因为相比商家低责任而言, 商家高责任情境激发了消费者更强的保他人动机, 另外此时谈及失败的购买经历也不会显得自己是一个不聪明的购买者, 因此面对中亲密度对象时消费者保形象动机被削弱, 所以动机冲突程度低, 口碑传播意愿增加。

6 结论与启示

6.1 研究结论

本研究通过6个实验探讨了线上(实验1、实验2及补充实验1)和线下(实验3、实验4和补充实验2)常见的社交背景情境中, 发生消费失败后亲密度对消费者的口碑传播意愿的影响。6个实验采用了不同的刺激材料、不同的社交背景以及不同的亲密度操纵等方式排除其它解释, 证明了结果的稳健性。具体而言, 相比低亲密度和高亲密度对象, 消费者在中亲密度对象面前最不愿意谈及失败的消费经历, 亲密度与口碑传播意愿之间为U型关系。保护他人利益动机和保护自我形象动机的冲突程度是导致结果发生差异的原因: 一般情况下, 面对中亲密度对象时, 消费者维护面子的动机最高, 担心说出失败的经历会影响自身美好的形象, 所以动机冲突程度高, 导致了最低的口碑传播意愿。而补充实验2揭示出亲密度对口碑传播意愿的U型关系可能与中国特定的文化因素有关。此外, 为了进一步探究所提理论的边界, 实验4考虑了商家责任这一调节变量, 结果表明, 如果消费者认为失败的主要责任属于商家, 此时面对中亲密度对象他们的保护自我形象动机降低, 保护他人利益动机发挥主要作用, 两类动机的冲突程度低, 因此随着亲密度增加, 口碑传播意愿增强, 亲密度对口碑传播意愿的影响近似为线性关系。总之, 本研究所提假设都通过了检验。

图6 商家低责任组的中介分析(model4) (实验4)

注: ***表示< 0.001; **表示0.001 << 0.01, *表示0.01 << 0.05。D1和D2是两个虚拟变量, 代表三种亲密度关系, 编码如下: D1: 低亲密度 = 1、中亲密度 = 0、高亲密度 = 0, 在控制高亲密度的同时比较低亲密度与中亲密度; D2: 低亲密度 = 0、中亲密度 = 0、高亲密度 = 1, 在控制低亲密度的同时比较高亲密度与中亲密度。

6.2 理论贡献

本研究探究了消费失败情境下亲密度对消费者口碑传播意愿的影响, 为口碑传播、社交关系、口碑传播意愿及存在的偏差等重要研究领域做出了贡献。

(1)在社交关系视角下探讨了不满意消费者的口碑传播意愿, 丰富了口碑营销研究。满意度与口碑之间的关系是营销领域经久不衰的研究热点, 而口碑传播意愿是口碑的重要前置变量, 具有重要的研究价值(Dubois et al., 2016)。以往的研究大都关注传统电商平台、评论平台或企业官网等非社交背景下消费者满意度对口碑传播意愿的影响及其分布特征(Anderson, 1998; Hu et al., 2009, 2017; Han & Anderson 2020), 研究发现满意度与口碑传播意愿之间的关系通常是非线性的, 如U型(Anderson, 1998)或J型(Hu et al., 2009), 且认为不愿意传播口碑的消费者多为中等满意状态。本研究从人际关系的视角探讨不满意情形下亲密度对口碑传播意愿的影响, 考虑了社交媒体和社交电商的新情境, 并发现了在中等亲密度情形下, 消费者并不愿意传播口碑的结论, 这扩展了前期研究的情境, 并发现了不同于前期研究的结论, 是对口碑传播意愿研究的深入和完善。

(2)揭示了亲密度与口碑传播意愿之间的U型关系。前期研究在西方文化背景下探讨了亲密度与口碑之间的关系, 采用“领英”、“Facebook”这两类社交平台以及线下面对面交流的社交场景, 发现亲密度对口碑传播有显著的线性影响, 即亲密度越高, 保护他人动机更强, 越倾向于传播负面口碑 (Dubois et al., 2016)。本研究也响应了Dubois等人(2016)的呼吁, 把亲密度影响的因变量从口碑传播前置到口碑传播意愿。本研究在中国情境下揭示出在经历消费失败后亲密度与口碑传播意愿之间存在U型关系, 即在中等亲密度情形下消费者保形象动机与保他人动机冲突最强, 口碑传播意愿最低。

为了探究不同文化背景下亲密度与口碑传播意愿之间的关系是否会有差异, 本研究增加了一个补充实验, 通过Prolific平台招募美国和英国的被试, 重复实验3。本次异文化实验得到有效问卷120份, 其中男性41名(34.2%), 平均年龄为36.44岁, 单因素方差分析结果表明, 亲密度对口碑传播意愿存在显著的线性效应,(1, 117) = 36.26,< 0.001。事后对比分析显示, 随着亲密度增加, 消费者的口碑传播意愿逐渐增强, 面对低亲密度对象比中亲密度对象((77) = −2.69,= 0.009)和高亲密度对象((79) = −6.63,< 0.001)更不愿意传播口碑。多因素方差分析结果显示, 亲密度对保他人动机((2, 117) = 7.71,= 0.001, ηp2= 0.116)有显著影响, 但保形象动机差异不显著,(2, 117) = 0.22,= 0.80, ηp2= 0.004。我们将中、高亲密度组合并为高亲密度组, 采用PROCESS Bootstrap 的Model 4 (Hayes, 2013)进行了中介分析, 其中抽样次数为5000。间接效应的结果显示, 低高亲密度对口碑传播意愿的影响是由保他人动机(β = 0.69,= 0.22, 95% CI = [0.2983, 1.1682], 不包含0)中介的, 而保形象动机(β = 0.01,= 0.03, 95% CI = [−0.0655, 0.0846], 包含0), 在其中没有发挥中介效应。异文化实验结果表明在中西不同文化背景下消费失败后, 消费者都存在保他人动机和保形象动机, 但亲密度对口碑传播意愿的影响关系却存在差异。导致这一现象的原因可能是由于东西方的文化差异, 以往文献也已揭示出西方国家的面子观念明显低于亚洲国家(Hu, 1944; Li et al., 2016)。另外的可能原因是中国文化情境下多样的社交关系(Hwang, 1987; Jacobs, 1982; Tsui & Farh, 1997; Tsui et al., 2000; 翟学伟, 2004)。

(3)揭示社交背景下影响口碑传播意愿的不同动机。人天生具有利己主义和利他主义动机(Hoffman, 1976), 前期研究也发现消费者的口碑行为受到自我提升和保护他人动机的影响(Dubois et al., 2016; Liu et al., 2021)。从这个角度而言, 本研究所验证的两种动机是超越于人情与面子的文化因素的, 具有普遍性。两种动机本身有时可能相容(例如, 分享一个新产品的使用注意事项, 即可以保护他人利益, 又能让自己获得乐于助人的好形象)。但消费失败的情境却让“鱼和熊掌不可兼得”, 此时两种动机指向两种不同的行为倾向, 保护他人利益动机让消费者传播口碑, 但保护自我形象动机却让其不愿启齿。5个实验的数据均表明在消费失败后被试在面对三种亲密度关系的对象时保护他人利益动机都很高, 而保护自我形象动机的值决定了口碑传播意愿的高低, 这说明在社交关系情境中利他动机一直存在且是外在的主导动机, 但是一旦利己动机偏高, 结果便发生反转, 说明利己动机下的“保护自我形象”具有更强的影响力。

(4)为口碑传播意愿中存在的偏差现象提供了一种新的检验方法。学者们在传统非社交背景下关注到在线口碑存在购买偏差和漏报偏差, 而这两种偏差会导致口碑传播意愿因满意度提高而呈现J型或U型变化(Anderson, 1998; Hu et al., 2009, 2017), 这证明了消费者的口碑传播意愿具有复杂性。然而, 以往研究几乎都聚焦于现有在线口碑的分布特征及其导致的结果, 通过构建计量经济学模型后利用现有在线口碑(大都为二手数据)探究满意度和口碑传播意愿之间的关系(Anderson, 1998; Hu et al., 2009, 2017; Han & Anderson 2020)。但在两种偏差存在的情况下, 通过现有在线口碑和数据反推满意度或口碑传播意愿是不准确的, 很有可能存在幸存者偏差。此外, 这样的方式还会损失洞察大部分未参与口碑传播的消费者内心真实想法的机会。考虑到现有文献的局限之处, 本研究依据矛盾冲突理论构建了新的中介变量, 并采用实验法检验所提假设, 在一定程度上为研究口碑偏差问题提供了一种更全面和准确的方式, 推动了这一研究领域的发展。

6.3 营销启示

本文对负责市场调查、客户口碑管理、社交媒体运营以及市场推广的营销人员有如下启示。

在社交情境下应更深入了解消费者反馈。在纯电商情境下, 不满意消费者往往会通过传播在线口碑反映其对商品和服务的意见, 负面口碑是企业了解消费者真实反馈的重要信息来源。然而, 在社交情境下, 在面对中等亲密度的对象时, 不满意的消费者则可能成为沉默者, 这意味着一些真实问题不能通过在线口碑得到有效反馈。因此, 企业应该增加了解消费者真实反馈的渠道, 以及早发现隐患, 提升顾客满意度。

在社交电商情境下盲目鼓励消费者分享在线口碑不可取。管理者往往会认为不满意的消费者总愿意说出自己的想法, 而不愿意进行在线评论的消费者对服务或商品是满意的, 于是总会采取各种方法来鼓励消费者进行评论和口碑传播, 忽略了社交情境下消费者口碑行为的复杂性。根据本研究的结论, 营销管理人员需要根据消费者口碑传播的环境来做分析, 如果是社交环境下便需要考虑消费者口碑传播的受众与其亲密程度, 然后再考虑是否应该鼓励消费者进行口碑传播以及采取何种方式进行传播能起到最佳效果。

为企业更好地开展社交新营销提供建议和启发。利用社交平台进行企业形象打造、商品服务推广、客户关系管理等都是当前乃至未来营销的发展趋势, 线下和线上社交关系网逐渐重叠在一起, 使得企业有了使用更多新方法的可能性(Chen & Xie, 2008; Donthu et al., 2021)。例如, 微信是目前中国最常见也是最大的社交平台, 每个人的微信中涉及亲朋好友、同学同事、兴趣相投的线上好友、素未谋面的陌生人等等, 复杂的关系网改变了消费者传播口碑的行为, 但仅个别研究探讨了这一问题。因此, 本研究能帮助企业营销管理者更加清晰地了解不同关系人群的区别, 以及如何恰当地运用相关的机理进行营销推广, 从而使私域流量管理精细化。需要说明的一点是尽管我们在研究中很难严谨地通过爬虫获取二手数据进行验证, 但对于电商平台方和品牌制造商来讲, 他们完全可以充分利用自己的后台数据, 捕捉亲密度的线索, 从而更准确地运用本研究的结果开展管理实践。

鼓励商家在消费者做决策时提供多种可选方案和适当建议, 但需警惕过度营销带来的负面影响。实验4的结果表明, 若商家强烈推荐的服务(产品)出现了问题, 消费者会产生强烈的抱怨和不满, 认为失败的结果都是由商家导致的, 尽管在中亲密度对象面前也具有较高的口碑传播意愿, 但也极大地提高了商家面临的风险和损失。因此, 商家需要更明确自己的责任, 避免过度营销, 但在消费者做决策时商家可以提供适当的参考意见, 让消费者对比不同商品后根据自身需求和喜好进行抉择, 减轻消费失败带来的不良后果。

6.4 研究局限及未来研究方向

第一, 实验操控方面。首先, 本研究前3个实验中的线上社交平台都采用了微信, 这是为了方便被试都能轻松进入实验情境, 减少无关变量的干扰, 但缺点是使得实验结果的外部性有所损失, 未来的研究可以尝试更换其它平台或实验方式对这一局限进行改进。其次, 为了与其它以线上社交为背景的实验进行相互补充, 实验3和实验4考察了线下社交情景, 但都采用了个人作为亲密度的描述对象, 未来的研究可以进一步探究线下社交情景中消费者面对不同亲密度群体时的口碑传播意愿。

第二, 由于本研究揭示出人际亲密度对口碑传播意愿的影响不同于西方文化背景下的既有结论, 这可能意味着中国情境下人际关系的精准分类可以更好揭示其内在的复杂性。本研究结合现实生活中常见的关系类型进行定义并完成三种亲密度对象的操纵, 但这种划分依据并不是唯一的, 如何通过用更精准的分类变量来实现变量内涵与研究现象更佳的匹配性, 值得学者们进行进一步探究, 未来的研究可以从其它维度进行划分后继续探讨亲密度与口碑行为的关系。

第三, 现实生活中保护自我形象和保护他人利益两个动机的关系是复杂的, 甚至可能会在以利他的行为来维护自我形象的情形, 但本研究主要考虑消费失败的常见情景, 对两种动机的划分遵照了Dubois等人(2016)的简化处理方式, 未来研究可以考虑更精细的动机划分方式。

第四, 在未来研究中还可以关注除商家责任外其它边界条件, 例如消费的失败程度、产品的流行度(流行产品vs.冷门产品)以及消费者自身面子意识水平等变量对结果的影响。

第五, 本研究通过相同的实验情境, 验证了中国情境和英美情境下亲密度对口碑传播意愿影响关系的差异, 但由于中西方被试的差别太大, 同时两个实验的平台差别也很大, 因此并不意味着东西方文化对亲密度影响口碑传播意愿具有调节效应, 严谨规范的文化调节效应研究有待于后续进行开展。另外, 考虑到社会关系的复杂性和多样性, 在西方文化下, 是否存在某种特殊的关系可能有类似中国情境下中等亲密度的表现, 仍有待于后续探讨。

Alexandrov, A., Lilly, B., & Babakus, E. (2013). The effects of social-and self-motives on the intentions to share positive and negative word of mouth.,(5), 531−546. doi: 10.1007/s11747- 012-0323-4

Anderson, E. W. (1998). Customer satisfaction and word of mouth.,(1), 5−17. doi: 10.1177/ 109467059800100102

Appel, G., Grewal, L., Hadi, R., & Stephen, A. T. (2020). The future of social media in marketing.,(1), 79−95. doi: 10.1007/ s11747-019-00695-1

Berger, J. (2014). Word of mouth and interpersonal communication: A review and directions for future research.,(4), 586−607. doi: 10.1016/j.jcps.2014.05.002

Berger, J., & Schwartz, E. M. (2011). What drives immediate and ongoing word of mouth?,(5), 869−880. doi: 10.1509/jmkr.48.5.869

Bougie, R., Pieters, R., & Zeelenberg, M. (2003). Angry customers don't come back, they get back: The experience and behavioral implications of anger and dissatisfaction in services.,(4), 377−393. doi: 10.1177/0092070303254412

Cartwright, S., Davies, I., & Archer-Brown, C. (2021). Managing relationships on social media in business-to-business organisations.,, 120−134. doi: 10.1016/j.jbusres.2020.11.028

Chen, Y., & Xie, J. (2008). Online consumer review: Word-of- mouth as a new element of marketing communication mix.,(3), 477−491.

Chen, Z. (2017). Social acceptance and word of mouth: How the motive to belong leads to divergent WOM with strangers and friends.,(3), 613−632. doi: 10.1093/jcr/ucx055

Clark, M. S., & Mils, J. (1993). The difference between communal and exchange relationships: What it is and is not.,(6), 684−691.

Cross, S. E., Bacon, P. L., & Morris, M. L. (2000). The relational-interdependent self-construal and relationships.,(4), 791−808. doi: 10.1O37//0O22-3514.78.4791

De Angelis, M., Bonezzi, A., Peluso, A. M., Rucker, D. D., & Costabile, M. (2012). On braggarts and gossips: A self-enhancement account of word-of-mouth generation and transmission.,(4), 551−563. doi: 10.1509/jmr.11.0136

De Oliveira Santini, F., Ladeira, W. J., Pinto, D. C., Herter, M. M., Sampaio, C. H., & Babin, B. J. (2020). Customer engagement in social media: A framework and meta-analysis.,(6), 1211−1228. doi: 10.1007/s11747-020-00731-5

Donthu, N., Kumar, S., Pandey, N., Pandey, N., & Mishra, A. (2021). Mapping the electronic word-of-mouth (eWOM) research: A systematic review and bibliometric analysis.,758−773. doi: 10.1016/ j.jbusres.2021.07.015

Dubois, D., Bonezzi, A., & De Angelis, M. (2016). Sharing with friends versus strangers: How interpersonal closeness influences word-of-mouth valence.,(5), 712−727. doi: 10.1509/jmr.13.0312

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses.,(4), 1149−1160. doi: 10.3758/BRM.41.4.1149

Gardner, W. L., & Martinko, M. J. (1988). Impression management in organizations.,(2), 321−338.

Gelbrich, K. (2010). Anger, frustration, and helplessness after service failure: Coping strategies and effective informational support.,(5), 567−585. doi: 10.1007/s11747-009-0169-6

Gino, F., & Galinsky, A. D. (2012). Vicarious dishonesty: When psychological closeness creates distance from one’s moral compass.,(1), 15−26. doi: 10.1016/j.obhdp.2012.03.011

Han, S., & Anderson, C. K. (2020). Customer motivation and response bias in online reviews.,(2), 142−153. doi: 10.1177/1938965520902012

Hayes, A. F. (2013).. New York: Guilford Press.

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G., & Gremler, D. D. (2004). Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the Internet?,(1), 38−52. doi: 10.1002/dir.10073

He, Y., Hu, M., Chen, Q., Alden, D. L., & He, W. (2017). No man is an island: The effect of social presence on negative word of mouth intention in service failures.,(4), 56−67.

He, Y., Ju, I., Chen, Q., Alden, D. L., Zhu, H., & Xi, K. (2019). Managing negative word-of-mouth: The interplay between locus of causality and social presence.,(2), 137−148. doi: 10.1108/JSM-03-2019-0117

Hoffman, M. L. (1976). Empathy, role-taking, guilt, and development of altruistic motives. In T. Lickona (Ed.),. New York: Holt, Rinehart, & Winston.

Hu, H. C. (1944). The Chinese concepts of "face".,(1), 45−64.

Hu, N., Pavlou, P. A., & Zhang, J. J. (2009). Why do online product reviews have a J-shaped distribution? Overcoming biases in online word-of-mouth communication.,(10), 144−147.

Hu, N., Pavlou, P. A., & Zhang, J. (2017). On self-selection biases in online product reviews.,(2), 449−471.

Hwang, K. K. (1987). Face and favor: The Chinese power game.,(4), 944−974.

Jacobs, J. B. (1982). The concept of guanxi and local politics in a rural Chinese cultural setting.(pp. 209−236). New York: Praeger.

Karaman, H. (2021). Online review solicitations reduce extremity bias in online review distributions and increase theirrepresentativeness.,(7), 4420−4445.

Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). Attribution theory and research.,(1), 457−501.

Leung, X. Y., Bai, B., & Stahura, K. A. (2015). The marketing effectiveness of social media in the hotel industry.,(2), 147−169. doi: 10.1177/1096348012471381

Li, M., Qiu, S. C., & Liu, Z. (2016). The Chinese way of response to hospitality service failure: The effects of face and guanxi.,, 18−29.

Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship.,(1), 109−118. doi: 10.1111/j.1468-0084.2009.00569. x

Liu, H., Jayawardhena, C., Osburg, V. S., Yoganathan, V., & Cartwright, S. (2021). Social sharing of consumption emotion in electronic word of mouth (eWOM): A cross- media perspective.,, 208−220. doi: 10.1016/j.jbusres.2021.04.030

Loureiro, S. M. C. (2019). Exploring the role of atmospheric cues and authentic pride on perceived authenticity assessment of museum visitors. International,(4), 413−426. doi: 10.1002/jtr.2265

Markus, H., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation.,(2), 224−253.

Olson, N. J., & Ahluwalia, R. (2021). When sharing isn’t caring: The influence of seeking the best on sharing favorable word of mouth about unsatisfactory purchases.,(6), 1025−1046.

Parra-López, E., Bulchand-Gidumal, J., Gutiérrez-Taño, D., & Díaz-Armas, R. (2011). Intentions to use social media in organizing and taking vacation trips.,(2), 640−654.

Presi, C., Saridakis, C., & Hartmans, S. (2014). User-generated content behaviour of the dissatisfied service customer.,(9/10), 1600−1625.

Priester, J. R., & Petty, R. E. (1996). The gradual threshold model of ambivalence: Relating the positive and negative bases of attitudes to subjective ambivalence.,(3), 431−449. doi: 10.1037/0022-3514.71.3.431

SHENG Guang-hua, DAI Jia-tong, & O. U. Yi-lin. (2022). Study on the impact of pop-up store experience on consumers' intention to transmit online word-of-mouth.,(8), 106−115.

[盛光华, 戴佳彤, 欧一霖. (2022). 快闪店体验对消费者网络口碑传播意愿的影响研究.,(8), 106−115.]

Tassiello, V., Lombardi, S., & Costabile, M. (2018). Are we truly wicked when gossiping at work? The role of valence, interpersonal closeness and social awareness.,, 141−149. doi: 10.1016/j.jbusres. 2017.11.013

Tsui, A. S., & Farh, J. L. L. (1997). Where guanxi matters: Relational demography and guanxi in the Chinese context.,(1), 56−79.

Tsui, A. S., Farh, J. L., & Xin, K. R. (2000). Guanxi in the Chinese context.(pp. 225−244)London: Palgrave Macmillan.

Wang, B. (2015). On the rise and differentiation of the differential model of association of cyber society.,(8), 33−39.

[王斌. (2015). 网络社会差序格局的崛起与分化.,(8), 33−39.]

White, K., & Peloza, J. (2009). Self-benefit versus other-benefit marketing appeals: Their effectiveness in generating charitable support.,(4), 109−124.

Yan, L., Keh, H. T., & Chen, J. (2021). Assimilating and differentiating: The curvilinear effect of social class on green consumption.,(6), 914−936. doi: 10.1093/jcr/ucaa041

Yoo, K. H., & Gretzel, U. (2011). Influence of personality on travel-related consumer-generated media creation.,(2), 609−621. doi: 10.1016/j.chb.2010. 05.002

Zhai, X. W. (2004). Favor, face and reproduction of the power: A way of social exchange in an reasonableness society.(5), 48−57.

[翟学伟. (2004). 人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式.(5), 48−57.]

Zhu, H., Zhou, Y., & Huang, M. (2008). Do consumes always keep silence in the internet era when dissatisfied?.(pp. 1−4). Dalian, China. doi: 10.1109/WiCom.2008.2171

附表1 所有实验的样本统计数据

实验实验1实验2附加实验1实验3附加实验2实验4 样本数量143155180126120298 年龄(岁)28.6530.0830.2129.4936.4429.40 性别 男女53(37.1%)90(62.9%)60(38.7%)95(61.3%)68(37.8%)112(62.2%)47(37.3%)79(62.7%)41(34.2%)79(65.8%)121(40.6%)177(59.4%) 学历 高中及以下5(3.5%)2(1.3%)7(3.9%)3(2.4%)国外被试对此题比较敏感, 因此在实验中并未记录14(4.7%) 专科9(6.3%)17(11.0%)20(11.1%)17(13.5%)32(10.7%) 本科109(76.2%)113(72.9%)131(72.8%)83(65.9%)217(72.8%) 硕士及以上20(14.0%)23(14.8%)22(12.2%)23(18.3%)35(11.7%) 职业 学生35(24.5%)37(23.9%)38(21.1%)26(20.6%)23(19.2%)69(23.2%) 国有企业29(20.3%)33(21.3%)38(21.1%)23(18.3%)7(5.8%)41(13.8%) 事业单位10(7.0%)13(8.4%)17(9.4%)13(10.3%)6(5.0%)30(10.1%) 公务员6(4.2%)6(3.9%)5(2.8%)2(1.6%)10(8.3%)11(3.7%) 民营企业60(42.0%)59(38.1%)70(38.9%)54(42.9%)32(26.7%)131(44.0%) 外资企业2(1.4%)7(4.5%)6(3.3%)6(4.8%)0(0.0%)12(4.0%) 其他1(0.7%)0(0.0%)6(3.3%)2(1.6%)42(35.0%)4(1.3%) 收入水平 3000元以下32(22.4%)30(19.4%)43(23.9%)20(15.9%)国外被试对此题比较敏感, 因此在实验中并未记录67(22.5%) 3000-5000元24(16.8%)29(18.7%)37(20.6%)33(26.2%)66(22.1%) 5000-10000元59(41.3%)65(41.9%)65(36.1%)44(34.9%)123(41.3%) 10000元以上28(19.6%)31(20.0%)35(19.4%)29(23.0%)42(14.1%)

附表2 所有实验的刺激材料和操纵方式

实验名操纵方式刺激材料 实验1操纵变量(人际亲密度): 低vs.中vs.高微信中不同关系的群组: 低亲密度: 由本地陌生居民组成的社区闲聊群中亲密度: 由公司普通同事组成的同事闲聊群高亲密度: 由亲密好友组成的好友闲聊群想象一下: 忙碌的一周终于结束, 你计划去临近的海滩风景区度过一个愉快的周末时光。于是, 你提前在网上预定了当地一家酒店。到达酒店后, 你发现酒店离景点比较近, 外观装修还不错, 房间也相对比较宽敞, 必要设施基本齐全, 但房间的WiFi信号断断续续的, 隔音效果也不太好, 洗澡时没有热水, 给前台打了三次电话才有人应答, 且服务员的态度不是很热情。总之, 你对此次入住经历并不满意。 实验2操纵变量(人际亲密度): 低vs.中vs.高微信中不同关系的群组: 低亲密度: 由本地陌生居民组成的社区闲聊群中亲密度: 由普通朋友组成的好友闲聊群高亲密度: 由亲密好友组成的好友闲聊群最近, 你购买了一款比较热门的手机。这款手机外观设计独特, 价格适中, 但使用后你发现一旦同时打开多个应用, 手机的反应就会变慢, 有时还会闪退, 此外还存在像素不高, 指纹不易识别的问题。总之, 对于本次购买的手机你并不满意。 附加实验1操纵变量(人际亲密度): 低vs.中vs.高微信中不同关系的群组: 低亲密度: 由本地陌生居民组成的社区闲聊群中亲密度: 由普通朋友组成的好友闲聊群高亲密度: 由亲密好友组成的好友闲聊群想象一下: 你买了一辆电动汽车, 但使用后你发现电动汽车的续航时间很短, 因此平时驾驶的时候速度不能过快, 空调也不能多开, 此外充电耗时较长。总之, 对于本次购买的电动汽车你并不满意。 实验3操纵变量(人际亲密度): 低vs.中vs.高线下场景; 低亲密度: 旅行结束后, 你乘坐飞机返程, 在候机室你遇到一个陌生乘客, 为了打发时间, 你们闲聊起来。中亲密度: 旅行结束后, 你乘坐飞机返程, 在候机室你遇到一个关系普通的朋友, 为了打发时间, 你们闲聊起来。高亲密度: 旅行结束后, 你乘坐飞机返程, 在候机室你遇到一个关系很好的密友, 为了打发时间, 你们闲聊起来。想象一下: 忙碌的工作终于结束, 你计划到一个美丽的海岛游玩, 便提前在网上预定了当地一家酒店。到达酒店后, 你发现酒店离景点比较近, 外观装修还不错, 必要设施基本齐全, 但房间的WiFi信号断断续续的, 隔音效果也不太好, 洗澡的水温时冷时热, 早餐不丰富, 食材也不新鲜。总之, 你对此次入住经历并不满意。 附加实验2低亲密度组: After the trip, you take the flight back, you meet a stranger in the waiting room, and you chat to pass the time.中亲密度组: After the trip, you take the flight back, and in the waiting room you meet an ordinary friend, and in order to pass the time, you two gossip.高亲密度组: After the trip, you’re on a flight back, and in the departure lounge you meet a close friend who is very close, and to pass the time, you gossip.The busy work is finally over. You plan to visit a beautiful island, so you book a local hotel online in advance. After arriving at the hotel, you find that the hotel is relatively close to the scenic spots, the exterior decoration is good, and the necessary facilities are basically complete, but the WiFi signal in the room is intermittent, and the sound insulation effect is not very good. Not fresh either. All in all, you are not satisfied with your stay experience. 实验4操纵变量: ①人际亲密度: 低vs.中vs.高线下场景低亲密度: 旅行结束后, 你乘坐火车回家。在火车上你遇到一个陌生乘客, 为了打发时间, 你们闲聊起来。旅行结束后, 你乘坐火车回家。在火车上你遇到一个关系普通的朋友, 为了打发时间, 你们闲聊起来。旅行结束后, 你乘坐火车回家。在火车上你遇到一个关系很好的密友, 为了打发时间, 你们闲聊起来。②商家责任: 低vs.高商家低责任: 旅行社为你规划了3种旅游线路, 并向你推荐第1种。你考虑后, 没有接受旅行社的建议, 自己选择了第3种路线。商家高责任: 旅行社为你规划了3种旅游线路, 并向你推荐第1种。你考虑后, 接受了旅行社的建议, 选择了第1种路线。但是在旅行过程中你发现旅游路线规划得并不合理, 导致大量的时间被耗费在前往景区的途中, 此外大多数的景点都很普通, 卫生也不好, 景区到处充斥着叫卖声, 东西又贵又难吃。总之, 你对此次定制游并不满意。

The U-shaped effect of intimacy on word-of-mouth intention about consumption failure: Based on the perspective of motivational conflict model

SUN Hongjie, WANG Meiling, ZHONG Ke

(Management School, Hainan University, Haikou 570228, China)

Consumers often share their shopping experiences with others. The strength of different social relationships can impact a consumer's word-of-mouth behavior, especially when an unpleasant purchase occurs. While some studies have explored that interpersonal closeness plays an important role in a social context, little has been known about how this diverse range of relationships affects consumers' word-of-mouth behavior in the case of consumption failures. Previous research has shown that consumers are more likely to spread negative information to individuals with whom they have high (vs. low) levels of interpersonal closeness. However, these studies have only taken a binary approach to classifying interpersonal closeness, ignoring the what would happen when the closeness was on the middle level. Literally, the impact of the diversity of relationships needs further investigation.

In this study, the impact of interpersonal closeness on consumers' word-of-mouth intention after a consumption failure was explored through six experiments, both online (Experiments 1, 2, and supplementary Experiment 1) and offline (Experiments 3, 4, and supplementary Experiment 2), in common social settings. Based on the literature on the attitudinal ambivalence literature, this research uses the SIM model to determine the level of motivation conflict and examines the U-shaped impact of interpersonal closeness on word-of-mouth intention in the event of a consumption failure. Experiment 1 (= 143) is a between-subject design with a single factor of three levels of interpersonal closeness (low vs. medium vs. high). Participants were randomly assigned to different groups and asked to imagine a negative hotel service experience. They then had the opportunity to share the experience with others and answer related questions. The reading materials for the different experimental groups varied only in terms of the manipulation statement for interpersonal closeness. Experiment 2 (= 155) was designed to verify the mediating role of motivation conflict. The manipulation method for interpersonal closeness was changed and the stimulus material was changed to a poorly performing cell phone purchase. Participants answered related questions after reading the materials. Experiment 3 (= 126) was conducted in an offline airport waiting room to simulate a more natural face-to-face communication setting. The social background of the experiment was transferred from WeChat to the waiting room. The U-shaped relationship between interpersonal closeness and word-of-mouth intention was verified and the mediating effect of motivation conflict was determined. Experiment 4 (= 298) is a 3 (interpersonal closeness: low vs. medium vs. high) × 2 (merchant responsibility: low vs. high) between-subject design to validate the moderating effect of merchant liability. The stimulus material describes a negative private custom tour experience, and interpersonal closeness and merchant responsibility were manipulated. In the low merchant responsibility condition, the merchant only provided relevant reference options and the consumer chose the travel route. In the high merchant responsibility condition, the consumers chose the strongly recommended travel route provided by the merchant. The domestic samples were recruited from a professional survey website (Credamo) and completed online questionnaires, while the foreign samples were recruited from another professional survey website (Prolific). Samples can be considered representative of the mainstream consumer group.

The main findings of this study are as follows: (1) Consumers are least likely to discuss their negative consumer experiences in front of objects with medium interpersonal closeness, compared to low and high interpersonal closeness, therefore there is a U-shaped relationship between interpersonal closeness and word-of-mouth intention. (2) The cause of this difference lies in the conflict between the motivation to protect others' interests and the motivation to protect self-image: when faced with individuals of medium interpersonal closeness, consumers are most concerned with protecting their self-image, which leads to a high degree of motivational conflict and results in the lowest willingness to spread word-of-mouth. (3) The level of responsibility taken by merchants moderates the effect of interpersonal closeness on word-of-mouth intention. When merchants take low responsibility, the effect of interpersonal closeness on word-of-mouth intention is U-shaped. However, when merchants take high responsibility, consumers' motivation to protect their self-image decreases in the presence of individuals with medium interpersonal closeness, causing the motivation to protect others' interests to become dominant and leading to low levels of motivational conflict. This results in an increase in word-of-mouth intention as interpersonal closeness increases, yielding an approximately linear effect of interpersonal closeness on word-of-mouth intention.

This study contributes to the important fields of word-of-mouth communication, social relationships, and word-of-mouth intention, and provides valuable insights for marketing professionals involved in market research, word-of-mouth management, social media operations, and marketing.

consumption failure, intimacy, word-of -mouth intention, U-shaped

B849: F713.55

2022-07-17

* 国家自然科学基金地区科学基金项目(72062013, 72062014); 国家自然科学基金重点项目(71832015); 海南省研究生创新科研课题(Qhys2022-30)资助。

钟科, E-mail: zhongke66@foxmail.com