制造业投入数字化与企业创新

2023-07-06丛钰涵王珊珊

丛钰涵 王珊珊

摘要:投入数字化已经成为企业提升创新水平的重要动力。本文基于工业企业数据和国家知识产权局专利数据,探究制造业投入数字化的“量”与“质”对企业创新的影响及其作用机制。研究发现:制造业投入数字化会显著促进企业创新;机制分析表明,投入数字化会通过降低企业成本的渠道提升企业创新水平;企业规模大小差异、数字要素投入来源差异及制造业行业的要素密集度差异会对企业创新产生差异化影响。调节效应分析显示,经济政策不确定性会对投入数字化与企业创新之间的正效应产生明显的负向调节;进一步分析发现,数字要素的投入质量会显著促进企业创新。

关键词:投入数字化;企业创新;投入质量;经济政策不确定性

中图分类号:F424文献标识码:A文章编号:1001-148X(2023)03-0013-09

收稿日期:2022-12-29

作者简介:丛钰涵(1995-),女,山东威海人,博士研究生,研究方向:数字经济、区域经济学;王珊珊(1992-),女,黑龙江齐齐哈尔人,助理研究员,研究方向:数字经济、区域经济学。

基金项目:南开大学文科发展基金科学研究类一般项目“海峡两岸经济融合发展指数构建及影响因素研究”,项目编号:ZB22BZ0209;亚洲研究中心资助项目“新格局下两岸产业融合高质量发展研究”,项目编号:AS2222。

①数据来源:《中国数字经济发展白皮书2021》。

创新是推动经济增长的关键因素,对实现经济高质量内涵式发展具有重要影响[1-2]。随着数字经济到来,发达经济体率先将数字化、网络化作为制造业未来发展的方向,力图保持和加强制造业的“高位锁定”[3]。我国作为制造业大国,也提出了促进数字技术与实体经济深度融合,提高企业创新能力的举措。2020年我国产业数字化规模达到了317万亿元,占数字经济的809%①。两者的融合也深刻改变着企业的创新活动,一方面企业的生产、运营和销售等环节结合数字技术能够有效降低成本、改善效率、优化协作和提高人力资本等对创新能力产生多维度影响;另一方面也会促进企业的组织变革,提高企业韧性[4]。

一、理论机制与研究假说

(一)投入数字化与企业创新

第一,投入数字化可以通过降低企业成本来提高企业创新水平。Goldfarb等(2019)[5]指出数字技术可以降低企业的五类成本,而企业成本的降低有利于其进行新产品的研发创新[6]。首先,投入数字化有助于企业内部各个环节的信息收集和分析并提高生产工具的使用效率,实现产品生产和管理的完整化和精细化,这样可以降低采购、制造以及销售过程中的生产成本和运输成本等,进而提高企业的生产效率[7];其次,企业之间信息匹配的效率以及上下游产业链之间的信息沟通和组织效率会随着数字技术的应用明显提高;同时,数字化投入能够有效缓解信息不对称问题[8],极大地降低了企业的信息搜寻成本、追踪成本和验证成本等,有助于企业优化资源配置;此外,投入数字化能提高知识或经验公共品的供给,降低企业的技术引进门槛,企业间通过共享技术、设备等学习效应形成共享经济的新业态,从而降低企业的复制成本,增强企业对生产资料使用的有效性。据此,本文提出如下假说:

H1:制造业投入数字化会降低企业的各项经营成本,提高资源配置效率,促进企业创新。

(二)经济政策不确定性的调节作用

经济政策不确定性被认为是经济主体不能正确预知政府制定政策的行为[9]。近年来我国经济政策不确定性持续增大,宏观经济的频繁动荡势必会影响微观主体的战略选择和管理活动[10-11]。具体而言,经济不确定性上升可能会对企业产生“激励效应”,即企业倾向于增加创新来提升长期收益[12],此时经济政策的不确定性会正向调节投入数字化与企业创新间的正效应;而另有观点认为动态能力是企业应对不确定性时集合自身资源和联合外部资源的能力[13],是企业进行创新的关键表现[14],而数字化转型会提升动态能力促进企业创新[15]。但由于企业创新具有高投入、高风险和长周期的属性[16],致使企业更倾向于在前景可预测、外部环境稳定可控的前提下进行创新活动。因此,投入数字化被认为是提升企业的动态能力以应对经济政策不确定性加剧的一种手段,此时经济政策的不确定性会对投入数字化与企业创新间的正效应发挥负向作用,据此,本文提出如下假说:

H2:经济政策不确定性会减弱投入数字化对企业创新的正效应。

H3:经济政策不确定性会提升投入数字化对企业创新的正效应。

二、模型设定、指标构建和数据说明

(一)模型设定

Innovikt=β0+β1Digitizationkt+βControls+λt+ηi+γk+εikt(1)

其中, Innovikt代表企业创新水平, Digitizationkt代表制造业行业投入数字化程度,Controls代表一系列控制变量如下:企业规模(scale):利用职工人数的对数表征。企业劳动生产率(labour):利用营业收入与职工人数比值的对数表征。政府补贴(zfbt):根据企业是否获得政府补贴,若获得政府补贴则取值为1,否则为0。营业利润率(yylrl):等于营业利润与营业收入的比值取对数。 λt、 ηi和 γk分别代表时间、企业和行业固定效应; εikt为随机扰动项。为保证回归结果的稳健性,本文将标准误差聚类到企业层面。

(二)指标构建

1被解释变量

创新水平。一般而言,企业创新活动分为投入和产出,其中创新投入包括企業研发支出、人数及密度等,但一方面由于企业的各种研发支出无法完全转化为创新产出,另一方面工企数据库中研发支出数据存在断层,因此选用创新投入指标衡量有失偏颇[17];而创新产出指标较为多样,主要有全要素生产率(TFP)、新产品产值以及专利数据等,其中TFP衡量处于完全竞争市场中企业的创新水平较为准确[18],新产品产值不仅包括企业的自主研发所带来的产品升级、功能升级以及链条升级,还包括单纯的流程升级,因此不能准确衡量企业创新,而专利数据最能够直接反映企业的研发成果,为此本文最终选用企业当年新增专利申请数来代理,并选择发明专利申请数量作为稳健性检验。

2核心解释变量

制造业投入数字化。界定数字经济行业的范围是构建投入数字化指标的基础,借鉴许宪春等(2020)[19]对数字经济范围的界定,为匹配WIOD 2016的投入产出数据,本文以国际标准分类(ISIC Rev40)为基准,筛选数字要素依托的行业如表1數字要素依托的行业中,存在“不完全数字化”的细分行业,从这类行业中剥离出数字化成分的数据尚待完善,因此本文只选取“完全数字化”的行业进行分析;此外许宪春等认为几乎所有产品在数字经济的背景下均可以进行数字化交易,而数字化产品本身的生产行业几乎与基础设施行业重合,由于本文单纯考虑数字化产品,因此剔除数字化交易要素。。

本文利用投入产出法对制造业投入数字化水平进行测度。投入产出法包括直接消耗系数法和完全消耗系数法,其中直接消耗系数是指制造业对数字要素依托行业的直接消耗;完全消耗系数还包括制造业通过其他行业对数字要素行业的间接消耗,因此能够更全面地反映生产部门间的中间品使用情况,因此本文的核心解释变量选择完全消耗系数对制造业投入数字化进行测度,选择直接消耗系数作为稳健性检验,计算公式为:

Digitizationcompleteij=aij+∑nk=1aikakj+∑ns=1∑nk=1aisaskakj+…(2)

B=A+A2+A3+…+An=I-A-1-I(3)

其中, Digitizationcompleteij 为制造业j部门对数字要素依托部门i的完全消耗,右边第一项代表j部门i部门的直接消耗,第二项之后为j部门对i部门的间接消耗之和;B为完全消耗系数,A为直接消耗系数。

3数据说明

本文主要采用了三套数据,分别为WIOD2016数据库、中国工业企业数据库以及国家知识产权局专利数据库。其中测度投入数字化水平而计算的完全消耗系数、直接消耗系数数据来自WIOD2016,时间窗口为2000-2014年;企业层面相关控制变量均来自工业企业数据库,时间窗口为1998-2014年;专利数据主要来自国家知识产权局专利数据库,时间窗口为1985-2015年。在分析之前,需要进行三套数据的匹配工作。首先是对工企数据库进行如下处理:参考聂辉华等(2012)[20]的做法,剔除指标异常值(销售额、总资产或固定资产净值缺失;职工人数少于8人;违反会计准则等)以及将企业所在行业统一为2002版《国民经济行业分类标准》(GB T4754-2002),并将各年份核心指标的名称进行统一;其次参照Brandt等(2012)[21]将工企数据库和专利数据库依次按照企业代码和企业名称进行两组匹配后合并,并剔除重复值得到各年份申请人对应的专利数量;最后是对WIOD2016和工企数据库进行匹配。由于WIOD2016的行业划分依据国际行业分类标准(ISIC Rev40),而工业企业数据库是按照国民经济行业分类(GB/T4754-2002)进行划分,通过行业对照代码最终整合出2000-2013年的15个(剔除2010年及数字要素依托行业C26)制造业C10-C12(食品、饮料和烟草制品的制造)、C13-C15(纺织品、服装、皮革和相关产品的制造)、C16(木材、木材制品及软木制品的制造、草编制品及编织材料物品的制造)、C17(纸和纸制品的制造)、C18(记录媒介物的印制及复制)、C19(焦炭和精炼石油产品的制造)、C20(化学品、化学制品的制造)、C21(基本医药产品和医药制剂的制造)、C22(橡胶和塑料制品的制造)、C23(其他非金属矿物制品的制造)、C24(基本金属的制造)、C25(金属制品的制造)、C27(电力设备的制造)、C28(未另分类的机械和设备的制造)、C29(汽车、挂车和半挂车的制造)。

三、回归结果分析

(一)基准回归结果

本文采用企业层面的聚类稳健标准误进行估计以避免同一企业在不同时期可能存在的扰动项自相关问题。表2中第(1)列为仅引入核心解释变量,在控制了时间、行业以及企业固定效应的情况下,结果显示制造业投入数字化会对企业创新水平产生显著正效应。(2)至(5)列为逐步加入控制变量的结果,投入数字化水平的系数仍然为正且稳健,与预期相符,表明制造业企业所处行业的投入数字化发展有利于提高企业的创新水平。

从控制变量上看,企业规模会显著促进企业创新,可能是由于大规模企业往往资金、人力资本充裕,研发能力较强,同时同其他企业技术关联较为紧密,更易受到技术溢出的影响[22],从而有助于企业创新;企业劳动生产率能够反映企业高素质人才的比重,其在一定程度上能够增加企业的创新活力;政府补贴系数为正,说明其能够明显改善融资约束等问题,进而增加用于创新活动的资源[23];营业利润率越高的企业,其创新水平也越高,可能是由于这意味着企业的生产成本较低,销售渠道广泛,产品拥有核心技术,因此其创新水平较强。

(二)稳健性检验

1替换核心变量

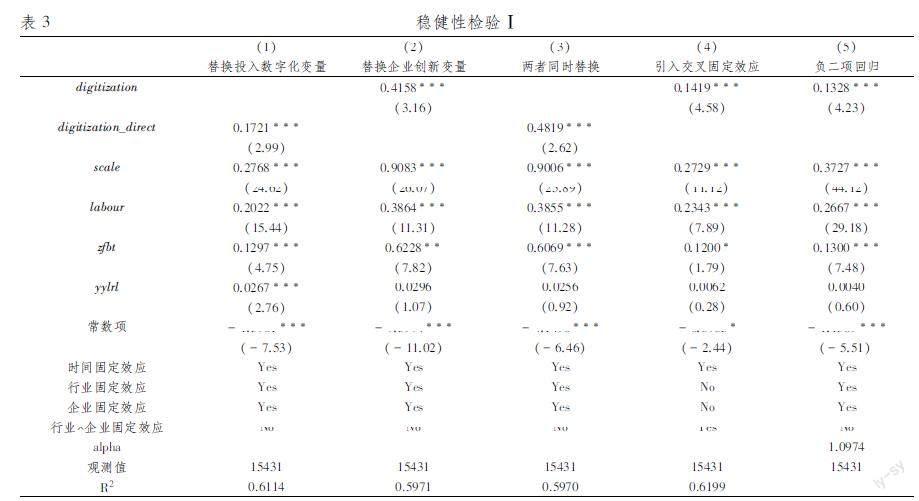

将投入数字化和企业创新变量分别选择直接消耗系数、企业发明专利申请数量以及二者同时替换。表3中(1)至(3)列显示通过替换投入数字化、企业创新指标后所得到的回归系数依然显著,再次验证了本文的核心结论,即投入数字化水平会促进企业创新。进一步地,又通过引入行业和企业的交叉固定效应进行回归,结果依然稳健。

2模型替换

前文采用专利申请数量来衡量企业创新水平,而专利数据(考虑原始的计数形式非对数形式)属于计数数据且存在“过度”分散,即方差(465169)明显大于期望(1562),通常可用负二项回归模型进行处理,因此我们采用面板负二项模型再次进行检验,表3中(5)列的回归结果显示依然稳健,alpha的95%置信区间为(10744,11208),意味着在5%的显著性水平上拒绝泊松回归的原假设。

3样本选择偏误

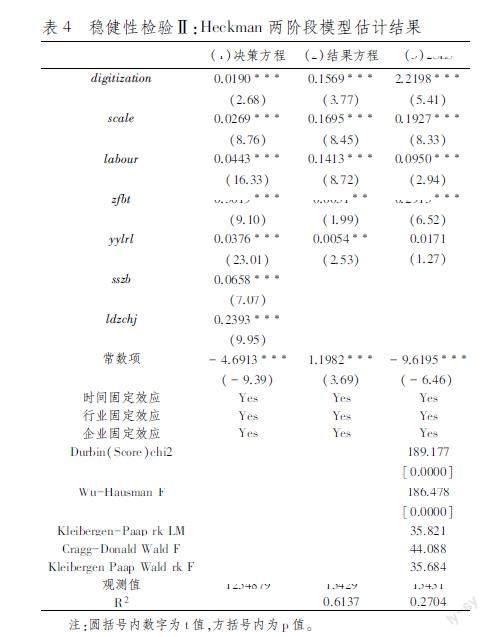

考虑到上文没有将专利申请数量为0的企业纳入在内,这可能导致样本选择偏误,因此这里选用Heckman两步法进行稳健性检验。两步法要求第一步决策方程的被解释变量为“企业是否进行创新”,该部分需要引入排他性变量,本文通过在基础回归中引入实收资本与流动资产合计两个變量发现,其对企业创新水平影响并不显著,而在Heckman两步法的第一步回归中显示二者均会显著影响企业创新决策,因此符合排他性要求;第二步在结果方程的解释变量中引入逆米尔斯比率,回归系数显著不为零,证明样本选择偏差存在。在采用两步法纠正了样本选择偏误之后,结果显示投入数字化仍会显著促进企业创新,进一步强化了本文结论的合理性。

4内生性问题

本文的核心解释变量为行业层面数据,被解释变量为企业层面数据,由反向因果引发内生性问题的可能性不大,但控制变量可能会导致由于反向因果或者遗漏变产生的内生性问题[24]。因此这里选择将投入数字化变量滞后一期,理论上当期的企业创新不会影响上一期的数字化投入,进行两阶段最小二乘法(2SLS)。表4第(3)列结果显示,异方差稳健的Durbin(Score)chi2、Wu-Hausman F统计量p值均小于001,说明在1%的显著性水平下认为存在内生变量;Kleibergen-Paap rk LM统计量显示不可识别检验通过;弱工具变量检验Cragg-Donald Wald F统计量和Kleibergen Paap Wald rk F统计量均大于10%水平的Stock-Yogo values临界值(1638),以上一系列检验均说明工具变量的选取合理,在考虑潜在内生性后基本结论依然稳健。

(三)异质性分析

1基于企业规模的异质性分析

企业规模的大小往往会对创新资源的获取和利用形成一定的约束,因此本文将企业规模中位数作为界限,将企业分为大型企业和中小型企业进行分组检验。

由于本文控制变量中选取了企业规模,这里控制变量将不再纳入该变量。回归结果表明,投入数字化对大规模企业和中小规模企业的创新水平均具有显著的促进作用,且对于中小企业的促进效果更明显,究其原因可能是由于中小企业自身创新能力较弱、融资等各类交易成本较高,在存量上处于相对劣势,因此相较大规模企业来说投入数字化能够更明显地通过降低各类门槛来提升专利研发,同时系数显著为正也说明了我国市场体系中的“规模歧视”现象对中小企业的不利影响在逐渐弱化[25]。

2基于投入来源地的异质性分析

按照制造业投入数字化投入来源的不同,将其分为国内投入数字化和国外投入数字化。前者反映制造业投入数字化的“本土化”,而后者则反映了投入数字化的“国际化”。根据完全消耗系数计算的投入数字化指标从描述性统计来看,国内投入数字化水平的均值为00502,国外的均值为00007,表明目前制造业数字投入仍以我国本土数字要素为主。回归结果显示,国内投入数字化会显著促进企业创新,而国外投入数字化会显著抑制企业创新,这与张晴等(2021)[26]的观点一致,即来自国内的数字投入会为企业提供广阔的创新空间,包括产品上的技术创新和组织流程上的模式创新;相反来自国外的数字投入由于存在过高的数字贸易壁垒,过分依赖于此会使企业陷入创新困境。此外,就系数绝对值来说,国内数字投入的系数更大,这说明了越多来自国内的数字要素投入使得本土企业与国外的投入产出关联减弱,而国内的投入产出链条运转更加活跃,更有助于处于产业链中的企业实现自主研发创新;这一结果也意味着在国际经济的衰退和贸易保护主义的盛行之时,更应该发挥国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局[27]。

3基于行业要素密集度的异质性分析

参考许和连等(2017)[28]按照企业所在行业要素密集度特征具体行业类别如下:劳动密集型行业为:C10-C12(食品、饮料和烟草制品的制造)、C13-C15(纺织品、服装、皮革和相关产品的制造)、C16(木材、木材制品及软木制品的制造、草编制品及编织材料物品的制造);资本密集型行业为:C17(纸和纸制品的制造)、C18(记录媒介物的印制及复制)、C19(焦炭和精炼石油产品的制造)、C20(化学品、化学制品的制造)、C22(橡胶和塑料制品的制造)、C23(其他非金属矿物制品的制造)、C24(基本金属的制造);技术密集型为:C21(基本医药产品和医药制剂的制造)、C25(金属制品的制造)、C27(电力设备的制造)、C28(未另分类的机械和设备的制造)、C29(汽车、挂车和半挂车的制造)。进行划分。结果显示,投入数字化对技术密集型行业的企业创新正向影响最大,对资本密集型行业的企业创新水平影响居中,而对劳动密集型行业的企业创新影响最弱。可能的原因是:技术密集型的核心优势取决于生产过程中的技术含量,因而数字要素投入的增加会直接提高该行业内企业的生产投入从而提升企业技术的垂直增值空间,促进研发和创新;而资本密集型和劳动密集型行业的主要生产投入分别为资本和劳动要素,数字要素的投入会更倾向于产生“资本-互补”效应从而带来“资本偏向型技术进步”。

(四)机制分析

由前文实证结果得到的核心结论是:制造业投入数字化水平的提升会显著促进企业创新。根据前文文献梳理和分析,企业的各项经营成本与投入数字化密切相关,投入数字化水平的提升会使成本降低,进而促进企业提高资源利用效率实现最优配置进而提高企业的创新水平。因此,本文选取成本费用率作为中介变量,进一步验证投入数字化是否会通过降低成本而影响企业创新水平,并构建如下模型:

Innovikt=β0+β1Digitizationkt+βControls+λt+ηi+γk+ε0ikt(4)

Costikt=φ0+φ1Digitizationkt+φControls+λt+ηi+γk+ε1ikt (5)

Innovikt=μ0+μ1Digitizationkt+μ2Costikt+μControls+λt+ηi+γk+ε2ikt (6)

其中,企业的成本费用率(cbfyl)为中介变量,计算公式为:成本费用率=(主营业务成本+管理费用)/主营业务收入,数据均来自工业企业数据库。

回归结果如表6所示,(2)列中投入数字化系数显著为负,表明投入数字化水平的提升会显著降低企业的成本费用率,(3)列中成本费用率系数显著为负,同时投入数字化系数为01215小于(1)列基准回归的系数01559,这意味着通过降低成本费率的机制渠道存在,且中介效应占总效应的比重为(00071×05459)/01559=00249,表明投入数字化不仅会直接影响企业创新,还会通过降低企业的成本费率对企业创新产生间接影响,假说H1成立。

(五)基于经济政策不确定性的调节效应

前文的分析表明投入数字化水平会提升企业创新,然而随着我国面临的经济政策不确定性加剧,会增加制造业企业所处的外部环境压力,但现有研究尚未得出一致结论,经济政策不确定性究竟是会对企业产生“激励效应”从而增强投入数字化对创新水平的正效应还是会使企业倾向于持保守观望态度从而抑制这一效应?为此我们在基准模型中引入投入数字化与经济政策不确定性的交互项,具体模型如下:

Innovikt=β0+β1Digitizationkt+β2EPUt+β3Digitizationkt×EPUt+βControls+λt+ηi+γk+εikt (7)

其中,EPUt为经济政策不确定性指数,本文采用Baker等(2016)[29]编制的“中国经济政策不确定月度指数”,再利用算术平均法计算出我国年度经济政策不确定性指数。回归结果见表6,经济政策不确定性的回归系数显著为负,表明不确定性会抑制企业创新,从而规避较大政策波动及不明朗政策预期所带来的创新风险,这与张峰等(2019)的研究结论一致。另外,交互项系数显著为负,这意味着经济政策不确定性会减弱投入数字化与企业创新间的关系,假说H2成立。

四、拓展分析:投入数字化的质量测度

通过上述分析,本文尝试进一步测算投入数字化的投入质量,并探究其与企业创新水平的关系。借鉴刘维刚等(2020)[30]测算生产投入服务质量的框架,我们首先测算出数字经济行业的全要素生产率,再利用前文计算的制造业各行业生产投入中的数字要素完全消耗系数和直接消耗系数作为权重,分别计算出完全使用的数字要素投入质量和直接使用的数字要素投入质量。

(1)首先测算数字经济行业的全要素生产率。本文利用曼奎斯特生产率指数(Malmquist Productivity Index)对数字经济行业s的全要素生产率 Ts进行测度。Malmquist生产率指数表示为:

Mti=Dtixt,yt/Dtixt+1,yt+1(8)

其中, xti,yti为生产点。本文选取各行业实际产出、实际资本存量及劳动投入作为产出-投入指标,原始数据均来自WIOD社会经济账户数据库,实际产出由名义产出除以产出价格指数得到;劳动投入选用各行业劳动力雇佣人数来衡量;实际固定资本存量利用永续盘存法测算,将折旧率定为5%。利用Deap21软件进行计算。

(2)利用直接消耗系数和完全消耗系数作为权重对全要素生产率进行加权,计算投入质量。具体计算公式如下:

qualitycompletert=∑s∈SDigitizationcompletesrt×Tst (9)

qualitydirectrt=∑s∈SDigitizationdirectsrt×Tst(10)

其中, qualitycompletert、 qualitydirectrt分别为制造业r在t时期的完全投入质量和直接投入质量,S为全部数字经济行业。

数字化投入质量与企业创新的回归结果见表7,结果显示完全投入质量与直接投入质量对企业创新的估计系数均为正,分别为02562和01469,并通过了1%的显著性水平检验,表明投入数字化不仅在数量上可以提高企业创新能力,其投入质量也会对企业的创新活动产生正向影响。同时对比系数发现,完全投入质量的回归系数会大于前文完全投入数量的系数,一定程度上表明投入质量的“好坏”更是决定企业创新水平提升的关键,因此在利用数字经济与制造业融合并实现对传统产业赋能的过程中,除了注重产业链各环节对数字要素的运用广度外,还应兼顾数字要素的应用深度,从“质”与“量”两方面共同发挥数字技术的引领作用。

五、结论及政策建议

本文运用WIOD 2016的投入产出数据、2000-2013年中国工业企业数据以及国家知识产权局专利数据三套数据进行匹配,测算中国各制造业行业的投入数字化水平,并分别运用多维面板固定效应分析投入数字化对企业创新水平的影响,由此考察投入数字化对企业不同规模、数字要素投入来源以及行业要素密集度的异质性作用效果;在此基础上,基于中介效應模型检验投入数字化水平对企业创新的作用机制;接着考察经济政策不确定性对本文核心结论的调节效应;并在拓展分析中测算中国制造业行业数字化的投入质量探究其与企业创新的关系。主要结论如下:(1)制造业投入数字化水平提升能够显著促进企业创新;(2)投入数字化对中小规模企业创新水平的提升作用优于大规模企业,国内投入数字化有助于企业自主创新,而国外投入数字化呈现显著抑制作用,同时对于技术密集型企业创新提升明显高于资本密集型和劳动密集型企业;(3)投入数字化会通过降低企业成本费率的渠道优化企业资源配置进而促进企业创新;(4)随着企业面临的经济政策不确定性加剧时,会对应用数字投入带来的企业创新产生明显的负向调节;(5)投入数字化的投入质量会对企业创新产生明显正效应,且相比投入数量来说,投入质量对企业创新的促进效应更强。

基于以上结论,本文提出如下政策建议:第一,要把握住当前数字化发展的契机,推动数字技术与传统制造业的融合发展不仅要推广数字技术的普及与应用,更应重视数字要素的投入质量,这样才有助于实现制造业与数字要素的高质量融合,并进一步赋能传统产业转型升级和促进微观主体的创新活动;第二,要充分重视新一代数字技术的引领作用,在引进国外数字投入时加强自身技术吸收能力、推进关键核心技术攻关占领数字技术高地,提升自主创新的能力;第三,面对全球不断加剧的经济政策不确定性,发挥投入数字化提升企业的动态能力,更好地应对新冠疫情等因素对制造业产业链及供应链造成的冲击,重拾制造业企业的活力。

参考文献:

[1]贺灵,付丽娜.创新要素协同、市场化改革与制造业高质量发展[J].财经理论与实践,2021,42(6):126-131.

[2]郭吉涛,朱义欣.数字经济、区域创新效率与地区创业活力[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2022,182(1):98-111.

[3]王文娜,刘戒骄,张祝恺. 研发互联网化、融资约束与制造业企业技术创新[J]. 经济管理,2020,42(9):127-143.

[4]潘冬.数字经济赋能战略性新兴产业创新发展研究[J].理论探讨,2022,228(5):168-172.

[5]Avi Goldfarb,Catherine Tucker. Digital Economics[D]. Journal of Economic Literature,2019.

[6]James D. Dana,JR.,Eugene-Orlov. Internet Penetration and Capacity Utilization in the US Airline Industry[J]. American Economic Journal: Microconomics,2014,6(4):106-137.

[7]刘凤环.数字化赋能、企业类型与投资效率[J].经济问题,2022,519(11):67-75.

[8]裴长洪,倪江飞,李越. 数字经济的政治经济学分析[J]. 财贸经济,2018,39(9):5-22.

[9]Huseyin Gulen,Mihai Ion. Policy Uncertainty and Corporate Investment[J]. The Review of Financial Studies,2016,29(3): 523-564.

[10]张峰,刘曦苑,武立东,等. 产品创新还是服务转型:经济政策不确定性与制造业创新选择[J]. 中国工业经济,2019(7): 101-118.

[11]李青原,张玲.经济政策不确定性能否提高会计稳健性?[J].珞珈管理评论,2022(3):46-64.

[12]顾夏铭,陈勇民,潘士远. 经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析[J]. 经济研究,2018,53(2):109-123.

[13]David J. Teece,Gary Pisano,Amy Shuen. Dynamic Capabilities and Strategic Management[J]. Strategic Management Journal,1997,18(7):509-533.

[14]Marcel Bogers,Henry Chesbrough,Sohvi Heaton,et al. Strategic Management of Open Innovation: A Dynamic Capabilities Perspective[J]. California Management Review,2019,62(1): 77-94.

[15]张吉昌,龙静. 数字化转型、动态能力与企业创新绩效——来自高新技术上市企业的经验证据[J]. 经济与管理,2022,36(3):74-83.

[16]黄节根,吉祥熙,李元旭.数字化水平对企业创新绩效的影响研究——来自沪深A股上市公司的经验证据[J].江西社会科学,2021,41(5):61-72.

[17]陈爱贞,陈凤兰,何诚颖. 產业链关联与企业创新[J]. 中国工业经济,2021(9): 80-98.

[18]Tor Jakob Klette,Zvi Griliches. The Inconsistency of Common Scale Estimators When Output Prices are Unobserved and Endogenous[J]. Journal of Applied Econometrics,1996,11(4): 343-361.

[19]许宪春,张美慧. 中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J]. 中国工业经济,2020(5): 23-41.

[20]聂辉华,江艇,杨汝岱. 中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J]. 世界经济,2012,35(5):142-158.

[21]Brandt Loren,Biesebroeck Johannes Van,Zhang Yifan. Creative Accounting or Creative Destruction Firm Level Productivity Growth in[J]. Journal of Development Economics,2012(97): 339-351.

[22]杨洋,魏江,罗来军. 谁在利用政府补贴进行创新?——所有制和要素市场扭曲的联合调节效应[J]. 管理世界,2015(1):75-86,98,188.

[23]郭玥. 政府创新补助的信号传递机制与企业创新[J]. 中国工业经济,2018(9): 98-116.

[24]张晴,于津平. 投入数字化与全球价值链高端攀升——来自中国制造业企业的微观证据[J].经济评论, 2020(6): 72-89.

[25]罗来军,蒋承,王亚章. 融资歧视、市场扭曲与利润迷失——兼议虚拟经济对实体经济的影响[J]. 经济研究,2016,51(4): 74-88.

[26]张晴,于津平. 制造业投入数字化与全球价值链中高端跃升——基于投入来源差异的再检验[J]. 财经研究,2021,47(9): 93-107.

[27]李跟强,宗志刚. 制造业投入服务化、服务贸易开放与经济周期联动:基于全球价值链的视角[J]. 世界经济研究,2021(10): 69-86,135.

[28]许和连,成丽红,孙天阳. 制造业投入服务化对企业出口国内增加值的提升效应——基于中国制造业微观企业的经验研究[J]. 中国工业经济,2017(10): 62-80.

[29]Scott R. Baker,Nicholas Bloom,Steven J. Davis. Measuring Economic Policy Uncertainty[J]. The Quarterly Journal of Economics,2016,131(4): 1593-1636.

[30]刘维刚,周凌云,李静. 生产投入的服务质量与企业创新——基于生产外包模型的分析[J]. 中国工业经济,2020(8): 61-79.

Digitalization of Manufacturing Input and Enterprise Innovation

CONG Yu-han,WANG Shan-shan

(School of Economics,Nankai University,Tianjin 300071,China)

Abstract: Digitalization of manufacturing input has become an important driving force for enterprises to improve the level of innovation. Based on the data of industrial enterprises and the patent data of the State Intellectual Property Office, this paper explores the influence and mechanism of the “quantity” and “quality” of the digitalization of manufacturing input on enterprise innovation. The studies demonstrate that the digitization of manufacturing input will significantly promote enterprise innovation; the mechanism analysis shows that the digitization of manufacturing input will improve the level of enterprise innovation by reducing the cost of enterprises; the difference in enterprise scale, the difference in digital factor input source and the difference in factor intensity of manufacturing industry will have a differentiated impact on enterprise innovation. The adjustment effect analysis shows that economic policy uncertainty will have a significant negative adjustment to the positive effect between digitization of manufacturing input and enterprise innovation; further analysis finds that the input quality of digital elements will significantly promote the innovation of enterprises.

Key words: digitization of manufacturing input; enterprise innovation; input quality; economic policy uncertainty

(責任编辑:周正)