追求理解的初中物理概念教学支架设计

2023-07-06杨琳

杨琳

摘 要:初中物理是概念驱动的学科,物理概念是初中物理学科中最基础、最关键的组成部分,物理概念教学是初中物理教学的关键一环。素养导向的初中物理概念教学不是聚焦于事实性知识和技能的二维模式,而是聚焦于事实与技能支持下具有深刻概念性理解的三维模式。在物理概念的教学实践中,基于苏科版初中物理教材,优化任务情境的设计,以实验为载体,问题为导向,提供适切的支架,引导学生遵循认识事实—聚焦并理解概念—像专家一样做事的认知过程,获得概念性理解,形成物理观念,发展核心素养。

关键词:物理概念;支架设计;概念性理解

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2023)6-0030-5

物理概念是初中物理学科知识的重要组成部分,是构成物理规律、建立物理公式的前提和基础。物理概念的教学成效将决定初中生学习物理的品质,“如何进行高品质的初中物理概念教学”需要每位初中物理教师深度思考并积极实践。

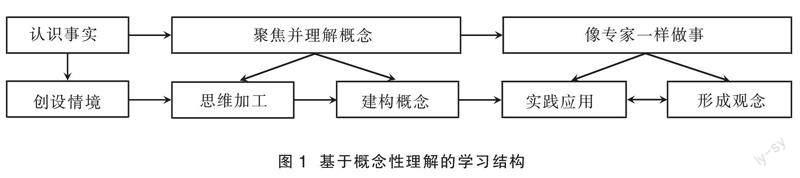

《义务教育物理课程标准(2022年版)》坚持素养导向,素养是一种综合知识、技能和方法解决复杂情境下真实问题的实践应用能力,素养导向下的初中物理概念教学必然不是聚焦于事实性知识和技能的二维模式,而是聚焦于事实与技能支持下具有深刻概念性理解的三维模式。笔者在概念教学实践时,基于苏科版初中物理教材,设计适切的支架,引导学生经历认识事实—聚焦并理解概念—像专家一样做事的认知过程,不断启发学生协同思考,获得概念性理解,进阶高阶思维,形成物理观念,发展核心素养[1](图1)。

1 设计聚焦概念理解的体验性实验支架,促进生活概念的转化

物理是一门以实验为基础的学科,实验是学生认识事实、习得技能的有效载体。笔者在教“力”的概念时,基于课标、教材和初中生的身心发展规律,在学生生活概念的基础上,优化体验性实验,引导学生在理解中自主建构物理概念,启发学生协同思考,获得概念性理解习得的事实性知识和技能,进阶高阶思维,形成“相互作用”这一物理观念[2]。

1.1 创设聚焦概念的情境任务,用体验性实验充分认识事实

实验1:用欢迎听课老师或表扬班级先进等活动创设物理情境,引导学生多次鼓掌,并说出鼓掌后手的感觉,亲身体验“力”的存在。

实验2:学生小组合作,利用桌上的器材和身边的物品设计“产生力”的实验,并观察、记录现象。

小组交流:学生交流实验现象,教师板书。

用手推小球,小球运动;手压海绵,海绵形变;手捏橡皮泥,橡皮泥形变;钩码拉弹簧,弹簧伸长;木块压海绵,海绵形变;笔脱手,笔落向地面;磁铁靠近大头针,大头针被吸引。

生活实例:学生结合自身生活经验,列举“产生力”的实例,教师板书记录。

手提水桶;马拉车;熊猫压竹枝;狗拉雪橇;起重机提升重物;棒击乒乓球等。

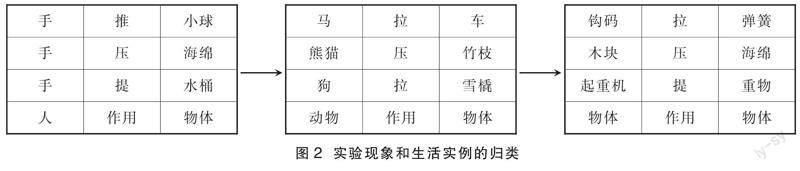

1.2 用图表支架归纳并理解概念

概念建构:引导学生采用图表的形式,对记录好的体验性实验现象和生活实例进行分析归类,建构“力”的概念(图2)。

概念表达:力是物体对物体的作用。

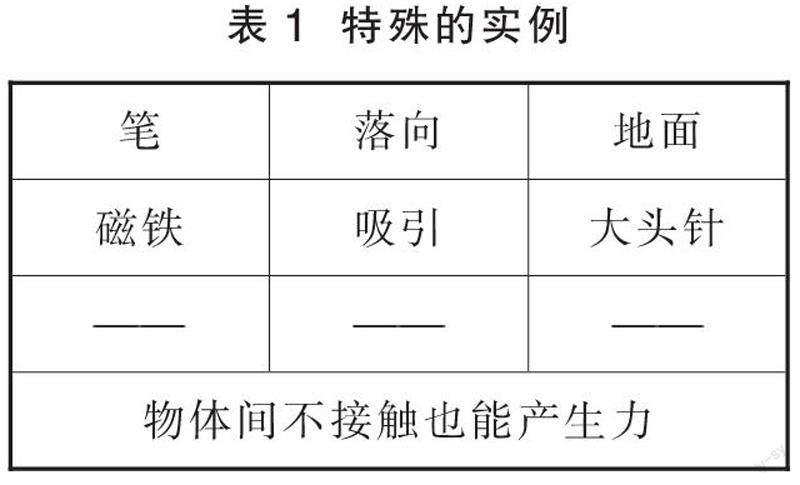

概念理解:引导学生结合实例进行思考,概念性理解“力”(表1、表2)。

发生力的作用应有两个物体。手拍桌子时,手是施力物体,桌子是受力物体;手拍桌子时手会感到疼,这时手是受力物体,桌子是施力物体,可见力的作用是相互的。

1.3 用拓展练习引导学生像专家一样做事

拓展练习:请同学们课后利用所学知识解密飘浮魔术中为什么魔术师的小球能飘在空中还能自己移动。设计目的是让学生在理解力是物体与物体之间作用的基础上解决现实中的问题。

教师基于学生熟悉的生活情境,创设指向概念的物理情境,充分关注学生已有的知识和经验,以体验性实验为载体设计概念教学。通过热烈鼓掌既让学生体验了“力”的存在,又起到了很好的激趣作用;通过优化体验性实验,驱动学生小组通过合作亲历实验过程,亲身体验“产生力”;通过列举“产生力”的生活实例,引导学生体会“力”的无处不在;通过图表支架,引导学生把记录好的实验现象和生活实例进行归类分析,从人对物体的作用、动物对物体的作用到物体对物体的作用,进阶建构“力”的概念模型,启发学生结合实例思考,概念性理解“力”的内涵和外延,初步形成“相互作用观”;通过问题引领学生像专家一样做事,让学生在解决真实问题的实践中,进一步形成“运动和相互作用观”,发展核心素养。

2 设计发现概念规律的探究性实验支架,驱动属性概念的建构

实验探究是2022版义务教育物理课标课程内容的一级主题,探究性实验不仅是学生探究、理解物理规律的有效途径,也是学生建构物理概念、形成物理观念的有效载体。笔者以物质属性概念的建构为例,优化“密度”概念的教学如下。

2.1 创设激发思考的体验性游戏,用引导性问题认识事实

體验游戏:教师设计“分辨不同物质”的体验性游戏,启发学生通过气味辨别酒精和水;通过颜色辨别铜块和铁块。

思考:如何辨别被密封的等体积的铜柱和铁柱?引导学生讨论通过质量来辨别等体积的铜柱和铁柱。教师进一步启发提问“物体质量与体积之间可能有怎样的关系”。

实验探究:物体质量与体积之间的关系。

学生基于生活经验,进行有依据的猜想:物体体积越大,质量越大;同种物质组成的物体,体积越大,质量越大。

学生小组合作设计实验方案,选择3个铜块和3个铝块,用托盘天平分别测出其质量,用量筒分别测出其体积,记录在设计好的数据记录表中。

学生小组合作进行实验,将收集到的实验数据记录在表格中(表3)。

2.2 用数理模型分析并理解概念

引导学生分析数据,建立数理模型。

师:请大家横看行,竖看列,仔细分析数据表格,有什么发现呢?

生甲:竖看列1、2、3次的实验数据,发现它们都是铁块,体积越大质量越大,且质量/体积是定值。竖看列4、5、6次的实验数据,发现它们都是铝块,体积越大质量也越大,且质量/体积是定值。

生乙:竖看列1和4、列2和5、列3和6次的实验数据,发现体积相同的铁块和铝块质量不相同,且质量/体积也不相等。

师:还可以采用更直观的图像法对实验数据进行分析,请根据表中数据在坐标系中分别描点作出铁块和铝块的m-V图像(作图示例如图3所示)。

生:描点作出铁块和铝块的m-V图像,并进行小组交流。

生:分析图像发现,同种物质组成的物体,质量/体积是定值,质量与体积成正比关系。

师:引导学生观察同种物质组成的物体,质量/体积相等;不同种物质组成的物体,质量/体积不等的数理模型,理解质量/体积的意义,它反映了物质的某种属性。物理学中把质量/体积定义为物质的密度,计算公式为ρ=m/V,国际单位为kg/m3,其大小一般跟物质的种类有关。

2.3 用操作性练习引导学生像专家一样做事

师:出示V=10 cm3的铜柱,请小组利用托盘天平鉴别该铜柱是否由纯铜制成?(纯铜的密度可以查课本中的密度表)。

生:利用托盘天平测出铜柱的质量,根据公式ρ=m/V算出该铜柱的密度,并对照密度表中纯铜的密度,鉴别该铜柱是由纯铜制成。

教师以聚焦概念的探究性实验为载体,以问题为导向,驱动学生经历完整的科學探究过程,引导学生多途径、多方法对实验数据进行梳理分析,应用数学方法画出物体的m-V图像,构建同种物质质量/体积相等,不同种物质质量/体积不等的数理模型,概念性理解质量/体积反映了物质的某种属性,水到渠成地构建“密度”的概念,形成“物质观”。教师活用实验器材,设计情境化操作类习题,及时评价学生的学习效果,引导学生思考,理解概念并进行正确的学科实践,提升物理的关键能力和学科素养。

3 设计促进思维进阶的习题支架,帮助规律概念的建构

学习进阶理论认为,学生的学习过程需要经过许多不同的“阶”,是一种不断积累、发展的过程,练习又是初中物理教学中不可或缺的环节。教师在有关规律性概念教学时,可以优化设计基于概念的进阶式习题,驱动学生在解决问题的过程中自主建构物理概念,并迁移应用于新问题[3]。笔者设计“压强”概念的教学如下。

3.1 引导学生总结基于认识事实的探究结论

合作探究:学生实验探究“压力的作用效果与哪些因素有关”。

学生基于证据分析得出结论:压力大小相同时,受力面积越小,压力作用效果越明显;受力面积大小相同时,压力越大,压力作用效果越明显。

3.2 用进阶式习题建构概念

师:哪一个物体对支持面产生的压力作用效果更明显?(图4)

(1)A物体重为10 N,B物体重为5 N,均放在水平沙面上,与沙面的接触面积均为5 cm2;

(2)C,D两物体重为10 N,放在水平沙面上,与沙面的接触面积分别为5 cm2和3 cm2;

(3)E物体重为10 N,F物体重为9 N,均放在水平沙面上,与沙面的接触面积分别为5 cm2和3 cm2。

生甲:第一问,两个物体与沙面的接触面积相等,即受力面积相等,A,B两物体对沙面的压力分别是10 N和 5 N,根据“受力面积大小相同时,压力越大压力作用效果越明显”,可知A物体对沙面产生的压力作用效果更明显。

生乙:第二问,两个物体对沙面的压力大小都是10 N,C,D两物体与沙面的接触面积分别是5 cm2和3 cm2,根据“压力大小相同时,受力面积越小压力作用效果越明显”,可知D物体对沙面产生的压力作用效果明显。

生丙:第三问,受力面积和压力大小都不等,不能直接利用实验结论进行判断,我们可以对照“用单位时间通过的路程来比较物体运动快慢”的方法,用单位面积上所受的压力大小即压力大小与受力面积大小的比值,来表示水平沙面受到的压力作用效果。

师:物理学中把压力大小与受力面积大小的比值叫作压强,用字母p表示。请写出压强的计算公式和单位。

生:压强的计算公式为:p=F/S,单位是N/m2,为了纪念伟大的物理学家帕斯卡,把压强的单位规定为帕斯卡,简称帕,符号为Pa,1 Pa=1 N/m2。

3.3 用表现性任务引导学生像专家一样做事

师:请结合所学知识说说在冰面救援时,如果你是专业救援人员,将采用怎样的姿态救助踩冰坠河人员?

进阶式习题的设计符合学生循序渐进的认知规律和思维水平,习题的前两问分别是对探究结论“受力面积大小相同时,压力越大压力作用效果越明显”和“压力大小相同时,受力面积越小压力作用效果越明显”的有效巩固,第三问则是基于前两问的进阶设计,意在引发认知冲突,引导学生迁移探究速度时习得的知识、技能及方法,在习题解决的过程中自主建立压强概念和单位的数理模型。教师设计基于教学现场的驱动任务——“冰面救援”,驱动学生像专家一样做事,在解决真实问题的过程中迁移物理概念,不断丰富并深化理解概念及概念间的联结,形成物理观念。

4 设计基于思维加工的物理模型支架,支持抽象概念的建构

学生理解复杂抽象的物理概念难度较大,教师有目的地引导学生通过建构物理模型来助力概念的形成,能起到凸显主要因素忽略次要因素、化难为易的作用。进而帮助学生理解复杂、抽象的物理概念,形成正确的物理观念。笔者设计“磁感线”概念的教学如下。

4.1 创设形象直观的合作实验,用化虚为实的方式认识事实

学生:小组合作完成“用铁屑模拟条形磁体周围磁场”实验,仔细观察条形磁体周围小铁屑的排列情况。

师:请在纸上用笔画出铁屑的排列情况。

生:在纸上用笔画出铁屑的排列情况,并投影展示。

4.2 设计基于思维加工关键点的问题链理解概念

师:磁场是有方向的,请在刚才画好的笔画线上标出条形磁体周围磁场的方向。

生:磁场的方向是从N极出发回到S极,在笔画线上标上对应的箭头就可以了(图5)。

师:磁体周围的磁场不仅有方向还有强弱,如何表示磁场强弱呢?

生:条形磁体两极磁场强,中部磁场弱,由图5可以看出磁体两端笔画线密,中部笔画线疏,我们可以用笔画线的疏密来表示磁场的强弱。

物理学中用带箭头的曲线来描述磁场的方向和强弱分布,称之为“磁感线”。它是人们为了描述磁场的方向和强弱分布构建的形象物理模型,磁场是真实存在的,磁感线是假想的,实际上并不存在。

4.3 用变式练习引导学生像专家一样做事

教师出示两个条形磁体,将两个磁体的N极相互靠近,请学生想象并画出两个N极之间的磁感线。接着通过小组合作利用铁屑模擬两个N极之间的磁场,验证自己的想象。如果是两个S极,磁感线又会如何呢?

初中生构建理解“磁感线”等复杂抽象概念的难度较大,教师教学时应引导学生舍弃磁体本身、磁场力大小等次要因素,凸显磁场方向和强弱分布等主要因素,基于“用铁屑模拟条形磁体周围磁场”的实验,驱动学生用笔画出铁屑的排列情况,通过问题引领学生巧构“磁场方向和强弱分布”的物理模型;通过物理模型助力学生形象直观地形成“磁感线”概念;通过设置“想象同名磁极间的磁感线,利用铁屑模拟两个同名磁极之间的磁场”的任务,驱动学生像专家一样做事,在合作完成任务的学科实践中,迁移物理概念,获得概念性理解,进阶科学思维。

总之,概念是掌握物理知识、理解物理规律、提升关键能力和形成物理观念的关键,初中物理教学的实质是物理概念的教学。教师在教学实践时,可以遵循认识事实—聚焦并理解概念—像专家一样做事的路径,优化教学设计,创设情境引入概念,思维加工理解、建构概念,引导修正深化概念,迁移应用内化概念。以体验实验和探究实验为载体,搭建适切的支架,引导学生对所观察的现象进行比较、分析、综合、抽象、概括等思维活动,舍弃次要因素,抓住主要因素,突出客观事物的本质特征,构建物理概念模型,不断丰富和深化理解概念及概念间的联结,进而获得概念性理解,形成物理观念,提升核心素养。让2022版课标理念在追求概念性理解的初中物理概念教学实践中真正落地,实现物理学科的育人价值。

参考文献:

[1]许帮正.“物理+阅读”:探索概念世界与现象世界的关联[J].教育视界,2021(13):64-67.

[2]孙春成.基于体验反思促进物理观念建构的教学策略——以“楞次定律”教学为例[J].物理教学探讨,2022,40(5):6-9.

[3]刘洪勇.浅谈如何学习物理概念和物理规律[J].中学物理教学参考,2022,51(3):45-46.

(栏目编辑 邓 磊)