“中心绘制者”在苗绣图案传承中的价值显现

2023-07-04王倩倩张超

王倩倩,张超

(贵州大学,贵州 贵阳 550025)

由于苗族没有自己的文字,苗绣便成为了记录苗族神话、历史与日常生活文化的主要图像载体,苗绣纹样之于苗族,恰如汉字之于汉族,具有重要的历史文化传承价值。经过多年田野考察与文献研究现,苗绣图案在纵向的代际传承中既具有历史的源头性,又具有历时的流变性,在横向的各支系纹样风格具有易辨识性。据此而言,苗绣图案讯息的话语权究竟掌握在谁手中?谁控制着苗绣图案的风格走向?诚如阿城先生所说:“绣手制作苗绣但不创造苗绣”[1]19,那么谁是真正创造苗绣的人?就这些问题展开追溯,发现苗绣图案的花样取得从最初绣娘向善绘者讨要到后来市集售卖,苗绣图案始终集中在少数有绘画能力的人手中,“乡村妇女人人会刺绣,但并非人人会剪花”[2]。三里五乡绘制苗绣花样的只有寥寥几人,这些绘制者处于苗族图案传承的中心位置,扮演 “中心绘制者”角色。厘清其对苗族历史故事的传播、传统苗绣图案“边界”的承袭、苗绣花样的创造、苗绣图案谱系的构建等主体价值具有一定的现实意义。

一、苗绣图案

1.苗绣图案造型

阿城先生采用图像学的方法对苗绣上符号与文明的起源符号做造型解读。他提出苗族服饰图案直接传承自新石器时代,是罕见的上古文明活化石[3]129。人类在文字产生之前的上古文明时期,使用符号、图形与天地沟通,用符号表达宇宙法则和自然秩序,随着文字的出现,这套符号系统渐渐被人遗忘[1]26。但远古的符号文化因子在苗族服饰中得以保留。苗绣中众多典型纹样元素在上古文明时期的古陶、石刻及青铜器中都有迹可循,以此可推测不同支系苗绣图案造型共享与人类共同的文化起源符号有关。至于同支系图案的统一性传承与多样图案造型,经多年田野研究发现其与苗绣图案花样的取得紧密相关,如作为苗绣花样主要来源的剪纸。据省级苗族剪纸传承人张老英所说,一份剪纸大概可以剪七八张,并且剪纸的画稿一般不卖,很多画稿可以沿用十几二十年,这也是同一地区不同年代及不同家庭的绣片却常出现相同图案纹样的原因之一1根据2021年11月14日于施洞镇市集上访谈贵州省苗族剪纸传承人张老英内容整理。张老英,1966年生,施秉县双井镇巴琴村石厂苗寨人,贵州省非物质文化遗产苗族剪纸传承人,受母亲影响从小学苗族剪纸与刺绣 ,十八九岁时开始将自己绘制的苗绣底样拿到市集上售卖。作品主要以苗族传统文化及生产生活为创作主体,其中以“龙”为主的苗龙文化剪纸达近百种。。这样的方式维持着同地区苗族支系苗绣图案的统一性。

2.苗绣图案花样

苗绣是苗族文化中的核心,在刺绣之前其图案花样的取得,与“四大名绣”不同,苗绣图案有一套专属的生成体系,它通常以母女相传的绣模花样和市场售卖的剪纸花样的形式流传与留存[1]28。苗族刺绣可分为数纱绣和非数纱绣两大类。数纱绣按照底布经纬线排列绣线,将纱数按照横向、纵向及斜向规律穿针,通常借鉴母女代际传承的绣模纹样而无需底稿,纹样具有规律的几何特征。而非数纱绣的图案较为复杂多样,需在绣品下绘制底样,直接手绘在丝绸布上的绣稿容易出错且相同纹样的重复绘制会增加工作量,因此图案多在纸上绘制后再用剪刀剪下来贴于布上,苗语称之为“西给港”“西给榜”,即“动物剪纸”“花朵剪纸”。

苗族剪纸依附于苗绣而存在,因其藏于绚丽的苗绣之下,被称为“隐身的艺术”。苗绣绣品制作先将图样剪纸疏缝固定在底布上,然后按照剪花边缘刺绣,最后用绣线将其完全覆盖。这样,剪花跟刺绣永久保留在一起,由此它们既是一对互生共存的姊妹性图案艺术,亦是一对源流共生的母子性图案艺术[4]。

追溯苗绣纹样的统一性传承及多样造型之源,苗绣图案花样以苗族文化原型母题为核心形成苗绣图案的样本库,其犹如民族图案字典,民族服饰图案都以此为蓝本。

3.苗绣图案花样形制

对于苗绣图案花样形制的发展,姜文英说:“最初大约在40年前苗绣花样不是整块相连的,而是单独地剪出一个又一个元素,记得以前和母亲在集市上一起卖剪纸时,大、中、小尺寸的纹样会用纸包着分别放在一堆,由绣娘们进行挑选,绣娘们买回去会自己搭配组合贴在布上,大的纹样贴中间,小的纹样尺寸是多样的,绣娘们会看剩余空隙的大小选择要贴的小纹样2根据2021年11月13日于剑河姜文英家中访谈国家级苗族剪纸传承人姜文英内容整理。姜文英,1971年生,黔东南州剑河县人,国家级非物质文化遗产苗族剪纸传承人。6岁开始随母学习剪纸技艺,多年的艺术实践使其剪技高超、闻名苗寨,尤擅剪苗族神话题材的剪纸作品。。”钟涛在苗族民间剪纸的搜集册中也单独展示了施洞型单个纹样(见图1),他提出:“单个纹样用于组合袖花,由于单个纹样组合自由,所以可满足不同人的爱好”[5]。周乙陶也提到“买来的剪纸花样都是单个存在的,使用者在组合过程中将新个体植入原有老款花样中,新老相间实际上已经使族群‘间隔陌生化’了”[6]59。依此可见衣袖整幅纹样的组合并不是固定的,此时绣娘们通过购买单个纹样,拥有纹样组合的话语权。之后市场上售卖的连接为一整幅剪纸是因为绣娘的要求,单独的纹样有些绣娘拿回去不会贴,有些会贴倒,所以为了方便绣娘剪纸的大、中、小纹样都连接在一起不剪断,纹样之间的连接点则空出不绣(见图2)。而此时纹样的形制,整幅苗绣图案的纹样组合设计开始演变为由绘制者的主观审美所决定。

图1 单个纹样剪纸3

图2 姜文英绘制的组合剪纸4

二、“中心绘制者”

1.“中心绘制者”概念

“中心绘制者”是指苗绣图案花样的绘制及设计者,苗族村寨中会刺绣的人不一定会绘制苗绣图案花样,从最初的绣娘向善绘者讨要到后来的市集售卖,苗绣图案一开始便集中在这些少数有绘制能力的人手中,他们通过代际传承掌握着苗绣图案的特征体系,其身份一般既是绣娘又是绘制者,了解绣娘们能够接受的花样体系,因此也就处在了苗绣图案传承与创造的中心位置,被称为“中心绘制者”。欧欢通过苗绣绣娘个案,提出苗族图案传承谱系存在“中心绘制者”这一角色,指出她们是苗绣图案传承创新的“节点”人物[7]。周乙陶提到苗绣花样的“画娘们”决定了苗绣纹样的文化品位[6]236,何兆华也承认其价值,提出其在一定程度上掌握着苗绣图案的特征及风格走向[8]182。

苗族剪纸传承人姜文英回忆道,在她母亲那一代,三里五乡会绘制苗绣花样的人只有她母亲、奶奶等寥寥几人。这些少数会绘制苗绣花样的苗家妇女通过六天一次的赶场进行苗绣花样售卖,绣娘们根据自己的喜好、当地流行等因素进行购买,将其作为即将要刺绣的底样,这些绣花样由此成为苗绣图案的主要来源。背后少数心灵手巧的苗绣花样绘制者是乡村绣娘尤为尊重的人,对苗绣图案具有一定的话语权。如1966年出生于施秉县的张老英是施洞赶场上的常驻商户,她从8岁开始向母亲学习绘画剪纸,13岁便完全掌握了苗族剪纸技能,在施洞集市上售卖苗绣花样已三十余年,她的作品在施洞地区绣娘们之间有着一定的名气和认可度,通常她的新花样出来后,其他绘制者也会陆续模仿,可以说她是施洞地区苗绣图案流行的主导者,施洞地区绣娘们制的苗绣图案,有一半都出自她的底稿花样。因此,如张老英这样的绘制者也就掌握着同支系的苗绣图案样式与特征体系,在苗绣图案传承的中心位置,这样的角色有机会也有条件将自己的审美创造嵌入到宏大的民族图案传承脉络中,从而影响到代际相承。

2. “中心绘制者”的民艺特征

“中心绘制者”所创造的纹样,能够看到苗绣图案的个人化和时新性。在向苗绣底样售卖者姜文英、绘制者张老英等请教时,她们常提到以老一辈便存在的花样为传统的老花,以及经由她们自己在老花基础上创新的新花。“中心绘制者”的创造力,使苗绣图案一直融入着“新花”这样的新鲜血液,使传统苗绣花样在不同时期表现出各异其趣的装饰性与艺术性,保持着苗绣图案传承的生命力。正如帕里洛德理论讲述口传史诗传承那样,史诗的传承依赖于程式,而即兴表演亦是程式传播与延续的重要方式[9]。村社的“中心绘制者”通常是掌握苗绣花样“程式”最多的人,掌握老花最多的人,老花并不是死的“程式”,而是一种观念化的花样“格式”。此外,“脱老皮,换新衣;脱老叶,开新芽”是苗族人民认为人生活所具有的循环律动,“新花”在她们的想法中,就是每年新生的“花苞”[10]。绣娘们会喜爱买一些时新的花样作为表现自我手艺的挑战,在姊妹节中进行相互比较,绣娘们对新花的追求,也激发着绘制者们不断“即兴”创造。出色的绘制者亦是“即兴”能力很强的人,在老花程式中嵌入流行元素与自身审美意识,产生新的花样,即兴添加的部分亦是下一代想象“传统”时参考的重要样本,由老花引领着新花的流行,从而形成一个有趣的循环,为村社群体提供持续的认同感。

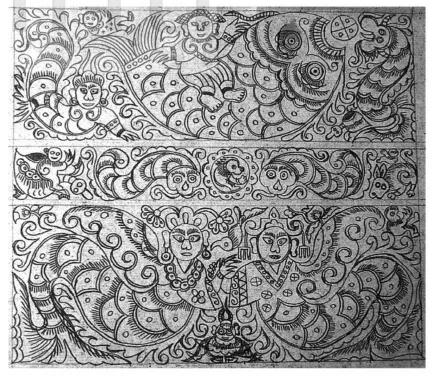

同一支系的服饰图案远视极为相似,其支系集体程式化的纹样母题担负着展示群体文化的任务,代表着支系标志意义的重要性。但相似的集体程式纹样并不是静止不变的,只是总体上的风格体系不能变更。在这种情况下苗绣图案绘制者将精力更多地投入在图案内纹样的创意上,局部加入绘制者自身审美和时代特征的创意纹样,这也正是苗绣图案活态传承的方向。在调研中能够看到绘制者们在本能地体现民族传统纹样风味的基础上,各时代画娘也会存在个人审美与技艺的表现空间,如姜文英与其妈妈及外婆三代苗绣绘制者所创张秀眉苗绣花样(见图3),可以看出“中心绘制者”所绘制的苗绣纹样是一个开放的系统,一个不断变化着的纹样体系。

图3 张秀眉苗绣花样1

三、“中心绘制者”的价值显现

1.苗绣图案故事的传播价值

苗绣纹样表现故事,纹样依托故事而生。剪花在“好看”的基础上,还要满足“有说头”的叙事需要。“有说头”是苗绣花样的突出特点,所有纹样有来历、有情节,在重新组合或加入新元素后除自身的寓意故事外又铺就新的内容,从而同时出现熟悉的个体及陌生的整体。彼得·伯克在《图像证史》中说:“图像如同文本和口述证词一样,也是历史证据的一种重要形式”[11]。面对社会与文化的变迁,图像背后的历史与记忆并非恒常的存在。“中心绘制者”作为花样的创造者,将依附时代而生的“新花”与传承而来的“老花”组合,并有自己的一套故事解释系统,将其讲述给购买者时,她们顺势成了图像解释及诠释的人。

苗族剪纸传承人姜文英是剪纸及讲故事的能手,自幼跟随在母亲身旁学习绘画剪纸,并受到老一辈口传故事的熏陶,熟悉众多苗族传说与故事,随着剪纸技艺的熟练,姜文英可随心所欲地在剪纸上表现各类故事,并将自己新创花的植入在传统故事中进行解读,她的每一幅剪纸都能口述出生动有趣的故事。剪花娘子并非历史学家,她们更多是根据村社传唱的故事创作,剪纸纹样的内涵与村社口传文化连在一起,口传文化与图形纹样互补共生[12根据2022年6月20日于施洞镇市集上访谈贵州省苗族剪纸传承人张老英内容整理。]。在施洞的赶场中,剪花摊位上的整个交易过程也是剪花叙事故事传播讲述的过程,苗绣纹样的故事内涵正是靠一代代剪纸的“中心绘制者”记在心中,说在口上,画在纸上,这样交流、传播、记忆、传承。

2.苗绣图案“边界”的承袭价值

苗族人通常以“方”作为我群与他群的“边界”,以“内”“外”与“我方”“他方”的思维逻辑进行民族支系识别,在与“他方”支系交流中,即便会觉得“他方”的花好看,但由于“我方”“他方”的观念,也会拒绝一模一样的花,固守着 “不是‘我方’花,就不能做”的支系纹样风格边界。即使要使用“他方”的花也会先将之融合进“我方”的图案格式里,以求消弭掉“他方”花的特异性。也许正是由于这些固守着“我方”边界的各支系“中心绘制者”的存在,各分支苗绣纹样、图案风格的差异才得以保持。

苗绣花样在发展过程中保持着较为稳定的承袭性,苗绣花样绘制者在内心也固守着某些不成文的传统“边界”。如施洞型苗绣花样中人物活动内容占有较大比重,并且存在着“互变”说,常见人物与动物互变。值得注意的是在苗绣花样中,无论是人物形象还是人面动物纹,历代画娘在绘制面部时嘴巴都呈现出向上的笑容,此应与苗族积极乐观的生活态度有关,就如在调研时偶遇的庄晨燕教授所说:“在施洞集市上,无论是买的还是卖的,人们的脸上都洋溢着笑容,不会看到因价格而产生争执的情景1根据2022年7月23日于施洞市集上与庄晨燕交流内容整理。庄晨燕,中央民族大学民族学与社会学学院教授。”。尽管苗绣花样与村社口传故事紧密相连,但历代画娘就如有着不成文的约定,将故事中的消极事象绘制在苗绣花样中,如务冒细口传故事中许多关于务冒细如何失败的部分、如何出主意杀害务冒细的部分,以及螺蛳姑娘故事中邻人挑拨夫妻感情或螺蛳姑娘离开后嘎宝与小孩过着悲惨生活的景象,都不曾被绘制在苗绣花样中。

3.苗绣图案花样的创造价值

在施洞苗族做花能手之中,不乏具有创造力的人,在共性之中表现自己的独特性,其中最重要的便是苗绣花样绘制者的创造。她们在传承老花纹样的同时,其文化意识、创作理念、价值观都会体现在创作过程和作品形态上。从纹样层面上绣娘们更多是被动的接受者,而绘制者们则掌握着苗绣纹样设计的核心。正如阿城先生对曾丽所说:“绣手制作苗绣但不创造苗绣”[1]17。苗绣花样依赖于纹样“程式”的传承,而绘制者自身审美的即兴创作,使纹样的“程式”在传递中变化得多姿多彩。如张老英的作品除保持苗族传统的纹样外,还会根据传说故事、历史人物,凭借自身的想象、主观情感自由地创造出新的图案。在谈及纹样的设计时,她说现在卖的很多花都是自己独创的,刚开始画时会以老款盛装花衣和其他绣品上的纹样为底本传抄,画多了很多花样就即兴随机画出来了2根据2022年6月20日于施洞镇市集上访谈贵州省苗族剪纸传承人张老英内容整理。。张老英尤善创作龙纹样,在张秀眉的故事中,她认为所骑的马形象不如龙好看,遂将其改成苗龙。当地绣娘也喜欢这个花样的改造,后在苗绣中广为流传。苗绣绘制者的“新花”一旦产生,往往在当地形成新的审美潮流,潜移默化之中影响着周边绣娘们对花样的选择取向。

4.苗绣图案谱系的构建价值

苗绣绘制者在传统苗绣程式的基础上,会将时下流行的时代元素拼接在纹样中以求对购买者进行视觉感官的刺激。如20世纪30至70年代当地盛行的戏剧表演,戏曲题材受到时代流行影响被画娘们植入到苗绣纹样谱系中,折射出客观历史生活的娱乐行为。据何兆华调研,当时的剪纸能手张务妹1参考何兆华2002年访谈文献内容整理。张务妹,1950年,施洞镇偏寨人,苗族剪纸能手,在上世纪施洞市集上有着固定的剪纸花摊位。说道,“当时大家都爱看戏,如果在剪纸上出现当时的戏剧表演,那会成为最流行的新花”[8]169。从汉族地区传来的文化基因就这样嵌入了施洞码头周围的村寨,同时被当时的“中心绘制者”转译嵌入到当时的剪纸花上,剪纸花上出现的乐器、帽饰、令旗及各类兵器都可呼应施洞地区清末民初流行的戏剧中演唱及武场画面。而这些剪花能手在转译时并不是记录表现戏剧的一幕,而是将戏剧场景嵌入到施洞衣绣花的格式中,并赋予画娘自己的理解与意识。

如梁山伯与祝英台在剪纸上羽化成蝶的场景(见图4),画娘会将两名人物和施洞的蝴蝶妈妈混在一起,使其拥有人身、龙尾及蝴蝶的翅膀,生成符合施洞人审美的全新造型。这种汉族话本题材纹样与苗族传统纹样组合从而产生互嵌共生的现象,在创作的同时亦会遵守施洞老花的“中心线为轴,左右近似对称”的构图程式。对施洞人来说,这样的剪纸花也就兼具了“时新”与合乎施洞刺绣格式的特性。自1947戏剧进入镇远施洞地区,各类曲剧的上演,给当地人留下了不可磨灭的记忆。随着历史的变迁,在之后的60年里,豫剧、湘剧等剧团陆续解散,剪花中的戏剧母题也渐渐淡化。何兆华在2002年田野调研时发现剪纸花上面已不再有戏剧表演场景出现,剪花能手张务妹告诉他:“现在那种花不流行了”[8]212。但值得注意的是,在今年七月份访谈张老英时发现了与潘务套2参考何兆华2002年访谈文献内容整理。潘务套,1920年,台江县老屯乡人,苗族剪纸能手,因出生于地主家庭,有机会穿着花衣多次参加庆典,因记得的故事丰富,构图优美,是当地上世纪花样设计的领导者。戏曲母题相似度很高的吹箫人物剪纸(见图5)。张老英认为虽然汉族戏曲故事是“他方”故事,剪出来的花也不是施洞的花,但她在借鉴“传统”时,潘务套那个时代流行的“时新花”也作为“传统”成为她所借鉴的元素,在不知不觉中被传承到当前的苗绣图案图谱中。可想而知张老英因时代流行所创作的一些“时新花”也会成为下一代所借鉴的传统花,慢慢根植到苗绣图案谱系中。

图4 潘务套绘制的梁山伯与祝英台场景苗绣花样3

图5 吹箫人物剪纸

四、“中心绘制者”主体下苗绣花样的活态传承

《保护非物质文化遗产公约》中提到保护“非遗”使其“世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中,被不断地再创造,为这些社区和群体提供认同感和持续感,从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重”[13]。“被不断地再创造”表现了非物质文化的“活态性”特点,保护非遗,也包括保护和延伸其“创造力”。“中心绘制者”约定俗成的传统程式与个人即兴的创造力,构成了苗绣图案传承的内在张力,对苗绣花样的传承过程亦是绘制者不断在“即兴”中添加的过程,使苗绣图案一直融入着“新花”这样的新鲜血液,新的构建和创造被赋予着更多的时代元素与变化。按照人类学的观点,“一种健康的族群文化从来不是一份被消极接受来自过去的遗产”,而是“共同体成员的创造性参与”[14]。传统不可能与现代性相分离,传统也必然是从上一时代继承下来的文化元素赋予的新内容。

但随着时代技术的发展,这种自发的活态传承遭到极大的挑战。目前在施洞和剑河赶场售卖剪花的摊位上,除几位技艺较高的传承人外,更多的是以复印他人的花样取代自己手绘面稿,而那些手绘花样的绘制者设计一幅花样需要半个月左右的时间,手绘花样被偷偷拍去复印影响着手工绘制者创作的积极性。随着技术的发展,一些摊位更是进购机器剪花,此类剪花一般无面稿,旁边会放着彩印的老绣花样让绣娘参考,机器剪花边缘整齐规整,受到众多绣娘的喜爱。这些机器剪制的苗绣花样完全脱离绘制者而独立存在,正慢慢地改变着苗绣花样的 “创造力”机制,使苗族花样演变为一种机械复制传统老花样的产品,从而使苗绣图案进行着静态发展。而苗绣花样的活态性传承离不开具体的传承者,也就是说它产生于传承人与世界的互动,这种互动性的知识充满着个体化的体验、志趣与品味[15]。总而言之,传承者自身的文化意识、创作理念、价值观都会体现在创作过程和作品形态上,维持着“不断被创造”的活态性。

非物质文化不能脱离生产者和享用者而独立存在,它的生存与发展永远处在“活体”传承与“活态”保护之中[16]。正如刘苏所说:“非物质文化是‘活鱼’,保护方式应以‘养’为主,而不是机械地保护‘鱼干’。活鱼要在水中看,活鱼在水中才会自由自在、健康长大。对非物质文化遗产这条‘活鱼’来说,民众就是‘水’”[17]。对于苗绣花样的传承来说,其活“水”正是掌握苗绣花样走向的“中心绘制者”,苗绣花样活态传承的关键是发挥“中心绘制者”的主体性,而对于传承主体的认定亦是关键所在,“谁的非遗”成了需要严肃讨论的问题。目前施洞型苗绣花样的绘制者们为了评选非遗传承人,需要参加活动及比赛,在他族评委、专家的评判下认定作品的水平,获得名次才会有加分。专家在不了解原有文化生态的情况下,必然只会更倾向于技艺能力的评判,这样的竞技选拔和评价机制已经失去了本民族文化的原始语境。苗绣花样的绘制作为村社活态文化传统,同时具有苗绣底样的实用价值,应回归于苗绣文化生态整体,以绣娘与村社生活人的视角去评判,关注当地人主体性的认同选择与表达。村社的绣娘作为消费者、享用者,对苗绣花样更具发言权,她们依照生活、绣花经验等评定苗绣绘制者,可以从做的花是否好看,会做的老花多少,做的是否为“我方”的花,花是否有“说头”,花是否值得被绣等维度评价。

以人为载体的代际传承是保持苗绣花样活态性,传承其文化基因的核心。文化的活态传承仅重点关注少数掌握技艺的人还远远不够,儿童作为潜在的文化传承主体担负着重要的角色,需要被格外关注。通过调研发现老一辈技艺高超的剪花娘子大多都是在七八岁开始学习,至十六七岁完全掌握,在少年阶段传习完成。少年期是人接受民间文化启蒙和技艺实践的最佳时期,会影响其一生的文化选择与文化气质,苗族村社儿童身处在苗族当地的文化圈层,在从小的生活中、家庭教育中、参加的仪式中继承着本族的风俗文化。因此对少年儿童的培养是苗绣花样代际传承的核心。正如乔晓光所提的“少年非遗”概念,“真正发挥文化的启蒙作用,‘少年非遗’正在成为一种新的社区文化遗产价值观”[18]。

五、结语

苗绣花样造就着苗绣图案的统一性风格及多样造型之源,其依附于苗绣存在而往往不被关注,被称为“隐身的艺术”,其背后的绘制者也因此被“隐身”。通过引入苗绣图案“中心绘制者”这一角色,试图厘清在苗绣图案的生成与发展体系中,苗绣绘制者所发挥的关键价值,即这一角色扮演着苗族图案故事内涵的诠释者与传播者,她们的身体经验掌握着苗绣纹样的特征体系。这些有中心意味的角色能接受的图案绣娘们一般也能接受,她们有机会将个人的审美创造、流行元素等嵌入进苗绣图案传承脉络中,左右着苗绣图案的流行趋势。“中心绘制者”在固守着传统“边界”的基础上进行再创造,从而主导着各支系苗族图案的标志性风格,掌握传承的活水与生命力。“中心绘制者”在苗绣图案传承中一直融入“新花”的创造力,是维系苗绣图案活态性传承的根本,发挥其具身的主体性价值亦是苗绣图案的活态传承的关键,其身份的认定应回归于苗绣文化生态整体,关注村社居民的认同选择和表达。此外少年期是接受民间文化启蒙和技艺实践的最佳时期,对少年绘制者的培养是苗绣花样代际传承保持永久活态性的核心。