辽宁凌源金代天盛号石拱桥的修缮与保护

2023-07-04陈利

陈利

摘 要:天盛号石拱桥,始建于金代,造型简洁,桥体坚固,现为辽宁省省级文物保护单位。1977发现此桥,1979年进行发掘、保护维修。历经30余年风剥雨蚀,土石沉积,石拱桥出现了排水不畅和一些常见病害。2017年再次进行保护维修,通过现场勘察查找危害及根源,制定了保护修缮方案,采取安全、有效的施工技术措施,根治了排水不畅和其他病害,使文物得到有效保护。

关键词:天盛号石拱桥;建筑结构与形制;病害与危险;保护和维修

中图分类号:K878.4 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2023)05-0039-05

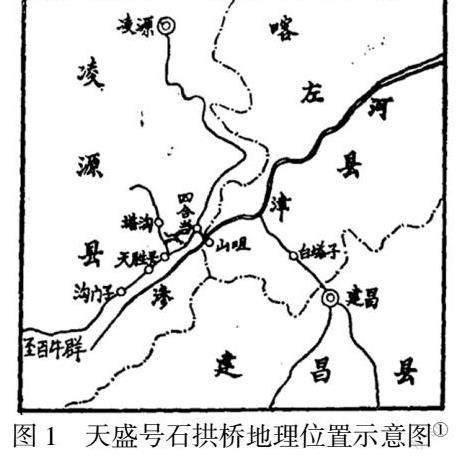

天盛号石拱桥,始建于金代大定十年(1170),现因其附近100米处有村落名“天盛号”,故以村命名。该桥位于辽宁省凌源市南部,渗津河上游北岸,距渗津河仅200米,渗津河水由西南流向东北,沿河两岸多为丘陵地带。从地理位置上看,天盛号石拱桥西距季节河40米,西经百牛群到河北省汤道河镇政府7.5公里,南距四官营子镇—三家子乡公路70米,北距三家子蒙古乡3公里,再往北距凌源市70公里,东行36公里至建昌县。这里是东北与关内往来交通中的主要“捷径”之一,对促进东北与中原的政治、经济、文化等方面的紧密联系能够起到重要的作用[1]。

一、天盛号石拱桥历史沿革

天盛号石拱桥修建于“隆兴和议”后的第六年,此时正是宋金南北对峙的缓和时期,南北政权之间的交往需要加强交通建设。

天盛号石拱桥所处的位理位置应在辽西古道上,是辽西地区通往中原的必经之地。《北齐书·文宣帝纪》记载,天宝四年文宣帝高洋出兵讨契丹,“十月丁酉至平州(今河北卢龙县北境)……辛丑至白狼城。壬寅经昌黎城。癸卯至阳师水,倍道兼行,掩袭契丹。甲辰帝逾山岭,为士卒先,指麾奋击,大破之虏获十万余口……昼夜不息,行千余里。丁未至营州”[2]。北齐文宣帝由平州至白狼城的路程,虽记载不详,但可以推测,其进兵路线大致与东汉建安十二年(207)曹操北征乌桓的路线相同。当时曹操是由无终(今天津市蓟州区)出发,北出卢龙口(今喜峰口),“上徐无山,堑土堙谷五百余里,越白檀,历平刚(今内蒙古自治区宁城县黑城子村),涉鲜卑庭(今辽宁省凌源市),东指柳城(今辽宁省朝阳市袁台子),未至二百里……八月操登白狼山(今辽宁省喀左县大阳山)……斩蹋顿及各王以胡汉降者二十余万口”[3]。即曹操由天津市蓟州区出发,北穿喜峰口,经过宁城县黑城子,再向东南沿青龙河支流而下,进入渗津河,过石城县,东行至渗津河与大凌河的交汇处,而登白狼山。北齐文宣帝由北狼山至营州的进兵路线,记载较为具体,且与曹操率军和乌桓战于白狼山下,又由此东北行至营州的路线也一致,即由白狼山东北行,过白狼城,经昌黎城,沿大凌河东北行,过阳师水,再过汉柳城至营州。由此可见,当时这条路线是中原通往辽西的一条交通干线,这就是历史上著名的“卢龙道”或“柳城道”,隋唐时这条古道又被称为“营州道”。天盛号石桥便位于这条交通干线之上。

金世宗于金大定四年(1164),与南宋签订“隆兴和议”,金对南宋暂时停止了军事行动,国内局势也相对稳定下来,经济有所发展,金朝的政治中心由辽阳迁至中都大兴府(今北京市),南北商旅往来趋于频繁。正是在这样的历史背景下,金大定十年(1170)修建天盛号石拱桥。

1977年秋,天盛号村的群众响应国家号召,开展农田基本建设,由于耕土扰动,在其下一米处发现天盛号石拱桥。1979年10月,当时的凌源县文化馆文物组李廷俭和辽宁省文物普查训练班韩宝兴、郭庆鸿、塔怀臣等四名同志详细勘察,清理桥址,并对其进行了复原。天盛号石拱桥是中华人民共和国成立以来辽宁省考古工作者发现的第一座古代桥梁。

二、天盛号石拱桥的建筑结构与形制

天盛号石拱桥的桥身大致为东西向,方向为东偏北15度。桥为单孔石拱桥,全部为石料砌筑,白灰灌浆。桥身通长5.00米,宽4.70米,路面宽3.40米;通高4.36米,石拱矢高2.00米,跨度400厘米,矢跨比为1:2。桥面平铺长石条,顶面两边装有望柱5对,素面栏板4对。桥身两侧为“八”字形翼墙,由拱脚外起呈开放式。拱下河床上用石条12行纵向铺砌呈扁圆形的倒拱,作為桥下护底石,其两端与拱脚下第一行桥基石紧相接。桥下护底石与拱洞两端的翼墙间的护底石相接,但翼墙间护底石不作倒拱式,而是平铺一行石料,入水口高于出水口0.30米,翼墙内口宽4.30米,外口宽5.70米,护底石与翼墙原长不清。

从现有数据研究看,天盛号石拱桥未设桥台,拱脚下仅用3行长石料为拱券的基础石,通长5.00米,宽0.80米。每块石料长0.51~0.68米,宽0.76~0.78米,厚0.30米,基础的面积略大于拱脚的面积。

石拱桥上层路面是一层横向交错平铺的石条,其下是用细小碎石料垫成的平面,与拱顶相接。在拱背上和券脸石两侧砌筑实腹式的墙,与券脸石外侧平齐,两墙之间以碎石料填充,均用白灰浆浇注。从石拱桥的桥面两侧外沿铺砌长石条作地栿,外悬侧墙与拱券0.10米,内与路面相接,其上装有望柱和栏板。望柱为方柱形,四角倒棱,柱头顶端形似胡桃。望柱柱身一组对边槽与栏板榫相合,柱身下端有榫与地狱石上的卯相连。望柱尺寸为0.20×0.20×0.83米,栏板尺寸为0.92×0.57×0.10米。

石拱桥石拱券的砌筑方法是,先在满堂架两端,即在拱基石两边同时筑起,自下而上砌置扇形拱石,计13行,每行以长短不等的3~8块拱石砌成,拱石长0.60~1.30米,宽0.40~0.60米,厚0.40~0.50米。每行拱石平铺,纵列交错成拱券,拱顶窄于拱脚0.08~0.10米。这种少量收分的砌筑法有利于拱券的横向稳定,使组成拱券的每块拱石,横向的首尾相接,纵向的前后相错,集中所有密合的拱石连成一个整体。再在拱石的空隙中反复打入木楔,最后以石楔代替木楔,使拱石严密合拢,脱离堂架。这种砌筑拱券的方法为镶边纵联式砌置法,因袭了古代传统的筑桥技术。当拱券筑成之后,再在拱背上两侧纵向平铺一层护拱石,厚度靠拱脚处为0.26米,向顶部逐渐减薄,到拱顶的厚度为0.10米。在石拱券两侧外沿嵌有单独的券脸石一道,由7块尺寸不等的石料拼合而成。在筑时,为了防止券脸石向外倾倒,预先保持由拱脚至拱顶与拱券收分一致,又在券脸石的内侧与拱券之间嵌有腰铁紧密连接,使券脸石与拱券形成一个整体。券脸石外侧面有两道突起的弦纹,弦纹之间又雕有珠圈莲花7朵,每朵直径0.28~0.30米。上下弦纹轮廓线,典雅别致,赋予了石拱桥无限生机和活力。

此外,辽宁省文物普查培訓班在回收当地群众拿走的石料和桥梁部件时,发现了一块刻有文字的拱石。据了解,该石位于拱顶中部,刻字面朝外。这块有文字的拱顶石,即桥志。该石呈扇形,长0.63米,宽0.35米,厚0.25米。其凹面自左至右上刻阴文楷书6行,共59字,其文为“维大定十年岁次庚寅五月辛亥为朔乙卯日,龙山县西五十里地狗河川孙家庄刘百通亲笔记,非百通独力而成,赖二刘同心而建,二刘者刘五、刘海”。

从桥志记载可知,该桥建于金世宗完颜雍大定十年(1170)。桥志记载的“狗河川”应指今渗津河流域,“孙家庄”应在天盛号村民组附近。按石刻桥志中“龙山县西五十里地”所记,即以桥址为起点,向东五十里地,为古龙山县,而在大凌河支流北岸的白塔子村南,恰好有一座古城址。

辽宁省文物普查训练班曾对古城址进行过调查。该城为近方形,土筑城壁,南北长380米,东西宽350米,残存土壁平均高0.4~0.6米。地面散布大量的陶瓷砖瓦残碎片和红烧土等遗物。这些大多数都是辽代遗物,也有少量属于金元时期的遗物。由此可知,辽金元时期有人在此城居住。《辽史·地理志》:“潭州广润军,下刺史。本中京之龙山县,开泰中置州,仍属中京。统县一:龙山县。”[4]《金史·地理志》:“龙山,辽故潭州广润军县故名,熙宗皇统三年废州来属。有渝河。”[5](按:金废潭州存县,改属利州;辽金元的利州均在今喀左县大城镇东侧;渝河即今大凌河)。《元史·地理志》载,龙山“初属大定府。至元四年,属利州,后复来属”[6]。可知龙山县始置于辽,开泰置潭州于此,并统龙山县。金初皇统三年(1143),废潭州,改龙山县另属利州。元代初属大定府,至元四年(1267)改属利州,以后归属大定府。从上述资料可以看出,辽金元时期龙山县城址均在同一地,即今白塔子古城遗址,这与实地考察结果亦相符。

天盛号石拱桥的发现,为研究古代桥梁建筑技术提供了重要资料。该桥的建筑技术特点是,在拱下护底石的砌筑上,采用了比较科学的倒拱式并横联的砌筑方法。这一方法不仅增大了桥下净空,而且加强了桥基的稳定性。倒拱式护底石的重要作用在于底石的两端支撑着第一行拱券基石,使拱券基石减轻负载,这样不仅可以确保桥基的稳定性,而且可以延长桥的使用寿命。倒拱式护底石间接代替了部分桥基,因此也节省了桥台。桥下河床上铺,为清理桥下淤泥砂石提供了方便条件。由此可见,在建筑技术方面,该桥在因袭我国古代传统筑桥技法的基础上,也有新的创造。像这种形式的石拱桥,还有江苏省苏州市甪直镇东美桥。然而东美桥建于明化成二十一年(1485),比天盛号石拱桥晚300余年[7]。独具一格的天盛号石拱桥,无疑是古代劳动人民智慧的结晶,堪称我国桥梁建筑史上的一颗明珠。

三、天盛号石拱桥存在的病害及危险

石拱桥这类石质文物的砌体结构及构件常见的有以下几种病害。一是,结构变形类病害,包括倾斜、外闪、沉降、错位等。结构变形类病害主要因为地面沉降或鼓胀,导致石砌体随之产生沉降挤压,产生错位与歪闪等。二是,机械损伤类病害,包括开裂、破损、断裂、局部缺失等。机械损伤类病害主要因外力作用如撞击、挤压、地震而产生,最终造成石构件破损开裂、局部缺失。三是,表层风化类病害,包括风化、鼓胀、剥脱、酥碱等。表层风化类病害,主要受自然环境影响。常年风雨侵蚀、温湿度变化与光照原因,使得石砌体发生热胀冷缩、冻融、结晶与潮解等,继而使得表皮风化、剥落、鼓胀、酥碱、盐析。四是,污染与变色类病害,包括积尘、污染物附着、生物侵蚀等。空气中粉尘、污染物质停留或吸附于石表面,形成积尘积垢,部分不当的人为行为如涂鸦、书写、烟熏,以及不当的保护行为如铁箍、扒钉,都会使表面损坏、变色,同时微生物繁衍生长及动物活动,也会造成苔藓、动物排泄物等污染物附着表面。

天盛号石拱桥自从1979年复原后,历经了30多年风霜雪雨的侵蚀,出现地基与基础的病害,如不均匀沉降、基础变形等。造成石拱桥不均匀沉降和基础变形的主要有三方面因素:外部环境影响,包括古建筑周边的水土流失、地基滑移或沉陷,气候因素导致土壤冻融亦会影响地基稳定;由于地基土层的分布不均匀、土质差别较大,造成土层薄厚不一,建筑易出现较明显的不均匀沉降;古建筑本身结构的原因,如建筑荷载计算不当,或后期维修加固不当改变了建筑荷载等,古建筑荷载通过建筑基础传递给地基,也会引起沉降、变形等。

石拱桥的桥底呈弧形,用大块石条加工而成,桥底石条很湿,应是积水造成的,桥底没有排水设施,久而久之雨水冲刷、浸泡,雪水的冻胀,会对石桥产生致命的危害。石拱桥为半圆形单孔拱桥,全部用大条石雕刻成弧形石拼砌而成,券底用一层石条做出放脚,甚为壮观,但券顶石条潮湿,多处霉变,灰缝裸露,应是桥面漏水造成的。桥面是平行桥面,用大块石条铺墁,石条之间杂草丛生,桥面渗漏,桥面底部拱石因桥面漏雨而产生霉变,灰缝裸露。石桥护墙南北两侧为“八”字护墙,南侧西面的护墙发生鼓胀,外闪有0.20米,随时有倒塌的危险。下桥的踏步底部也已经松散、开裂,应是人为和自然冻胀所致。

四、天盛号石拱桥修缮与保护措施

中国古建筑维修保护工程是指以核定为不可移动文物的建筑物、构筑物及其中的附属文物为保护对象的工程。工程目标是通过对文物本体进行保养、修缮和加固,对其历史、人文和自然环境进行治理,来恢复和延续文物健康,真实、完整地保存文物价值。工程本质是社会文化建设活动,是在文物保护法规与保护原则的约束下,按规定程序进行的特殊类型工程,也是具有较强的研究属性的科学技术活动。

针对天盛号石拱桥存在的病害,文物修缮设计人员根据以往的发掘、复原资料制定了一套相应的修缮保护方案,具体实施步骤如下。

第一步,清除桥面上的一切植物,对桥面石板的缝隙进行清理,用经过淋制的白灰膏灌足缝隙,最后压实勾缝。清除桥面底部的霉变,用经过淋制的白灰膏灌足重新压实勾缝。第二步,先将石桥南侧东、西两面的护墙进行编号,之后将编好号码的护墙石由上至下逐层拆除、码放、清理,再按原制进行归安重砌,下桥的毛石踏步随方案调整重新拆砌。第三步,为使石桥免受雨水浸泡、雪水冻融的危害,把古桥的东侧河道向前延伸8.00米,并低于现有的河道1.00米,作为排水池使用。新做的河道用毛石垒砌,用淋过的白灰膏灌满压实勾缝。西侧河道向前延伸0.80米,新做的河道也用毛石垒砌,用淋过的白灰膏灌满压实勾缝。第四步,为方便人们观看古桥,将2009年修建的院门建筑调整至古桥的轴线上。为与古桥风格和谐,新院门采用仿古建筑形式,院门为木质栅栏门形式。第五步,为使周边环境与古桥协调,在院门建筑与石拱桥之间用当地的石材铺设石板甬路,并用青灰勾缝,其形式有别于桥面旧甬路,同时对院落进行了适当整顿。第六步,《设计补充通知》对原方案作如下补充:院门至石桥甬路铺设当地石材,铺设形制有别于原石桥甬路;取消石桥西侧80厘米河道延伸及新做毛石护墙;补充河道排水池相关图纸。

天盛号石拱桥修缮工程于2017年8月1日開工,2017年10月30日竣工。修缮重点在于石桥保护性设施建设。天盛号石拱桥虽然规格不大,但是结构合理、工艺精湛,桥拱呈圆形整体,具有一定的抗冻胀作用。由于桥底低于现有河道,长期受到雨水浸泡、雪水冻融的致命危害,所以本次修缮将东侧河道向前延伸并在低于河道的位置做排水池,彻底解决了排水问题,消除了危害,使石拱桥得到有效保护。在施工中,发现石拱桥到院门的甬路为水泥砖,这与石拱桥及周边环境极不协调。经过建设单位、设计单位、监理单位、施工单位洽商,达成一致意见:将水泥砖铺设的甬路拆除,使用当地的石材重新铺装,达到文物建筑与周边环境协调统一的效果。通过这次维修与保护项目的实施,积累了石拱桥在保护和维修方案设计、施工技术等多方面的宝贵经验。

本次保护修缮工程坚持“不改变文物原状和对文物建筑最少干预”的原则,依据勘察设计和施工跟踪设计方案,在施工中采取了一系列安全、有效的保护维修措施,既保持了文物建筑原来的形制、结构、材料和工艺技术,又整治了长年积累的病害,消灭了存在的危险和隐患,延长了文物建筑的寿命。

此外,本次保护修缮工程对“石作”维修设计方案的制订、完善具有一定的借鉴意义。首先,《凌源天盛号石拱桥修缮工程方案》中在河道护墙、甬路部分设计内容不详细,施工措施不明确,工程方案过于笼统,说明设计单位在保护维修石桥工程设计方面不够成熟。通过这次保护修缮工程可以发现问题,积累经验,完善日后的文物保护工作。同时也深刻认识到文物保护的永久性要求与文物建筑施工材料和工艺耐久性之间存在矛盾,文物部门建立长效的维护机制至关重要。其次,由于资金评审部门对文物保护工程的特殊性缺乏了解,按普通基建项目进行评估,导致评估价格偏低,给文物保护工程的实施带来了资金上的困难。针对这一问题,在以后类似的保护修缮工程实施过程中,文物行政主管部门应基于古建筑保护维修工程工艺复杂性、保护维修材料的特殊性,与其他相关部门积极沟通,协商提高工程运行资金。最后,在不可移动文物防灾减灾保护的基础上,监控渗漏病害(大气降水、地表水在石质文物本体表面渗出的现象),要求在搜集历史资料的基础上,全面调查保护对象所在区域的汇水面积、地表径流特征、气候及大气降水特征。在岩土工程勘察工作基础上,详细查明文物本体表面的渗漏区域。根据工程设计要求,围绕保护对象进行详细的水文地质勘查,重点评价和分析渗漏特征、水的来源、渗流途径及其与文物自身结构、岩土结构间的关系,以及渗漏对石质文物表层劣化病害的影响程度,为防渗工程设计提供依据,必要时可进行渗流规律分析。对重要出水点、地表水体、大气降水采样,并进行水质分析。调查和评价以往防渗工程的实施时间、部位、技术及目前工程的有效性,在此基础上,进一步评价以往防渗工程对本次工程实施的影响程度。对于重要渗漏区域进行长期监测,为防渗工程设计提供依据,检验防渗工程实施效果,监测项目可包括流量监测、渗出时间监测和水质监测,同时可同步实施大气降水、地下水、凝结水等项目的监测。

结语

通过对天盛号石拱桥建筑结构和形制、桥梁材质、病害、石桥修缮维护与保护工作的反思,能够更好地为今后保护和传承包括天盛号石拱桥在内的文化遗产,提供浅薄的思路与实践经验,有不足和错讹之处还望专家和学者指正。

附记:对参与本次设计、修缮的辽宁兴博文化遗产保护设计有限公司、大连古建园林工程有限公司等的大力支持表示感谢。

注 释:

①引用自韩宝兴.辽宁凌源天盛号金代石拱桥[J].北方文物,1987(03):35-39.

参考文献:

〔1〕韩宝兴.辽宁凌源天盛号金代石拱桥[J].北方文物,1987(03):35-39.

〔2〕李百药,撰.北齐书[M].北京:中华书局,1972.

〔3〕司马光,撰.资治通鉴[M].上海:上海古籍出版社,1987:435.

〔4〕脱脱,撰.辽史[M].北京:中华书局,1974:485.

〔5〕脱脱,撰.金史[M].北京:中华书局,1974:558.

〔6〕宋濂,王祎,撰.元史[M].北京:中华书局,1976:1397.

〔7〕王凤龙,张恒伟,赵金敏.金代天盛号石拱桥[J].门窗,2012(05):1.

(责任编辑 曹彩霞)

Abstract: Tiansheng stone arch bridge, which was built in the Jin Dynasty, is a provincial cultural relic protection unit in Liaoning Province. The bridge was discovered in 1977, and was excavated, and protected in 1979. After more than 30 years of wind and rain erosion, soil and rock deposition, the stone arch bridge has suffered from poor drainage and some common diseases. In 2017, the protection and maintenance was carried out again. We formulated protection and repair plans through on-site investigation, take safe and effective construction technical measures, and root out the poor drainage and other diseases, so as to effectively protect the relics.

Keywords: Tiansheng Stone Arch Bridge; Building Structure and Form; Disease and Danger; Protection and Maintenance