在纷杂的世界里笨拙地去爱

2023-07-02鲁楠

鲁楠

意大利戏剧大师皮普·德尔邦诺《喜悦》观后

春暖花开之际,上海的戏剧观众收获了一份来自意大利的“喜悦”,便是戏剧大师皮普·德尔邦诺(Pippo Delbono)的作品《喜悦》(La Gioia)。该剧以诗意化梦境般的表达,让我们重新感受到“戏剧”二字最简单而又最真挚的初衷和美好。

“通往快乐”的荆棘之路

这是一部需要人们放慢心灵的步伐,细思凝神、沉淀情绪、缓缓回味的作品。在黑暗明灭和色彩斑斓的光影交叠中,它带领着观众进入一个万花筒般的奇幻世界,在层层递进的情感铺叙和逐渐深入的生命段落中,仿佛将观众引领到一面又一面形态夸张造型各异的哈哈镜前,对镜自照之际同时也尽情地观照着剧中人物,在无情的命运操纵下支离破碎的生离死别的悲苦,还有在绝望中拼凑的光明和希望。

《喜悦》如同将观众的情感条分缕析地放置在显微镜下,尽情放大又或者缩小每一种“当下”感受到的情绪,细腻而精准地把握着观众与剧中人物命运的情感共鸣。它在抒情而忧伤的叙事中,在热烈又深沉的旋律里,在简单又质朴的舞台行动中,重新唤醒了埋藏在每个人心中如同孩童般真切的天真、真诚,某种面对珍视之物时发自内心的小心翼翼,略带笨拙但又直抵人心的真挚与感动。

该剧伴随着德尔邦诺低沉、醇厚又饱含深情的声线说出第一句旁白“本作由波波的死亡重生”,犹如一位游吟诗人般带领观众踏入诗意的浓雾森林,开启探寻生命、孤独、疯狂、死亡、爱和快乐的抽象命题。正如德尔邦诺所言,与其将该剧命名为《喜悦》,不如将它称为《通往快乐的路》。然而,“快乐”二字在本剧中似乎并非轻松愉悦的所指,相反,在面对生命这一巨大的哲学命题时,它通过具有奇幻色彩的马戏团和命运各异的马戏团成员营造出强烈的情绪反差,折射出许多难以言喻的沉重况味。提到马戏团,人们似乎总会自然地联想到与欢快、愉悦和嬉笑有关的象征符号,但是在随之而来各个独特的成员“寻找快乐”的故事展开中,通过现场配乐、诗意旁白叙事和演员于无声处的形体表演,精准细腻地拨动着观众五味杂陈的情感神经,让观众看到了这条“通往快乐的路”布满的荆棘、隐忍、痛苦甚至精神拷问。

游吟诗人和“组曲”结构

当剧场观众席的灯光熄灭,伴随着节奏欢快的Dont worry, be happy的配乐哼唱,聚光灯在舞台中心亮起,同时照亮了一盆颜色鲜艳的花朵。在光线的一明一灭之间,第一段落的舞台布景由最简单的甚至最“原始”的人为方式完成(即光线转暗时,舞美人员迅速将花盆般上舞台,灯光再次亮起时,观众会看到新增的花盆)。在轻松的节奏中,德尔邦诺如同讲述故事的游吟诗人一般出现在舞台中央,从波波的离去开始介绍马戏团的成员和他们的人生。

该剧的叙事结构正如音乐里的组曲体裁,由一个个“段落”(即每位馬戏团成员的主题故事)组成,每个段落之间讲述独立的故事,并非单一的线性故事发展。然而,贯穿始末我们将发现这些看似片段化的主题和段落式独立的故事,实际在情感内核和精神关联方面极具内在自洽性地贯穿了整套“组曲”的感情联系和诗化立意。

全剧由德尔邦诺的旁白式叙事贯穿和承载着每个人物角色的情感命题和人生故事。在剧中,我们看到了——

爱跳探戈的女舞者和她陪伴因意外昏迷最终离去的男友关于守候的故事,探戈音乐响起,身着红裙的女舞者在舞台上无声地诉说着孤独、爱和思念的感觉。

随着旁白叙事推进,现场配乐和场景自然切换至众人狂欢的模式,进而探讨在理智“固守成规”和疯狂“全无禁忌”之间的意义,在常人看来“全无可能”和在疯人眼中“一切皆有可能”的极限。

故事接着讲述因为抑郁而无法感知愉悦,被痛苦囚禁的“牢笼中人”,在极度压抑的情绪氛围下,德尔邦诺用温厚的声音再度给予观众希望的光亮和温暖:“别担心,夜越黑,曙光就越近……冬去春来,从没有一个冬天变不成春天。”

随后,配乐再次切换,五彩灯光如音乐会现场,造型夸张一头红发的歌手詹卢卡手握麦克风刻意地用假唱嘴型配合音乐表演;紧接着讲述的是从阿根廷逃出的难民比比和剧团演出长达35年的故事……

叙事继续,演员在舞台上配合肢体演绎,向观众呈现了聋哑人波波用三个自创的手势向去世的监护人表达默哀之情,“第一个手势表示波波失去了一位女友人,第二个手势代表她就像天使或飞走的鸟儿,第三个手势意味着自由”。失去监护人之后的波波从此也合法地离开了被关了40多年的疯人院,并开启了跟着剧团周游世界巡回演出的人生。然而,正如全剧开始时提到它由波波的离去开始,此时我们看到大屏幕上的叙事旁白“波波走后,总有一片空白。他在你身后留下一片宁静。我们便在宁静中坐一会吧”。

从波波的故事开始,配乐基调和生命主题逐渐显得愈加沉重,紧接着讲述的是在集中营中的汉娜和她写下的“生命礼赞”之诗,此时剧中一位身着日常便装的演员,安静、缓慢地在旁白和配乐的哀婉节奏中,在舞台上一个一个地摆放小白船,再一个一个地收起离开;在海难中不幸罹难的难民,同样由刚才的演员在舞台上定点摆放好一包包的衣物,再逐一摊开、铺洒、聚拢成堆,而每一件衣物都代表了一位难民的身份和逝去的生命。

随即依然由同一位演员,以沉静缓慢的节奏伴随着旁白对于生命如落叶般凋零的叹息,在舞台上一把又一把地撒落如晚秋般凋零的落叶,现场观众在演员无声的行动节奏和力量感染下,心理节奏同步变得缓慢而安静,正因为这份安静而感受到来自剧场“当下”最直观的冲击。

诗意化的想象界和爱的希望

当叙事段落触及现实中最难以直面的生死“礁石”之际,散文诗般的文本再度“下沉”,带领观众进入如梦如幻的想象世界。

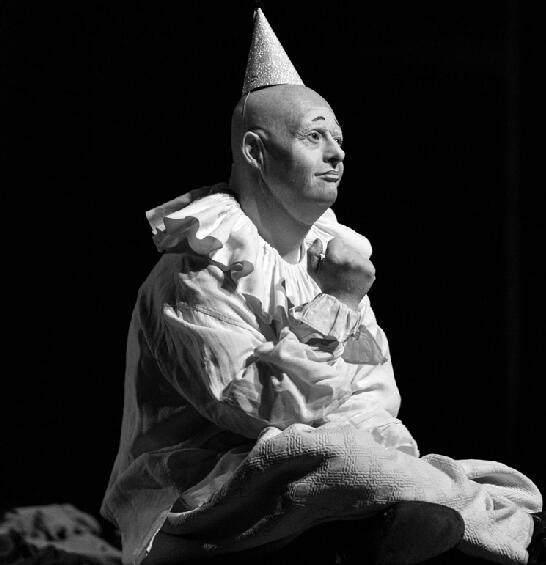

在接下来的深情叙述中,我们跟随充满奇幻色彩的诗化文本,仿佛看到了“幻想自己跃入虚空,清楚肯定有人会抓住我的手,不会让我跌落”的空中飞人和马戏团驯兽师女孩的相遇;当马戏团消失,“此时孤身一人”在恐惧和快乐间徘徊的詹卢卡;在巴厘岛扮演了70年猴子的演员;对时间、年月日没有概念,时不时被大家一道庆祝生日的波波,扮演波波的演员如同白面小丑一般捧着蛋糕坐在舞台的凳子上,而叙事旁白与波波面无表情的样子再次形成强烈对比。

“波波心中,藏着剧场的深层意义。快乐并非结果、事实、物件、地点。快乐孕育时空,它开解,创造虚空。”

此时马戏团里身着奇装异服的演员们在狂欢曲的节奏中登上舞台,颜色各异造型夸张的小丑演员在舞台中央旋转、舞蹈,瞬间将观众拉入一场梦境般的盛会。全剧气氛似乎在热闹的马戏团梦境中由悲入喜,在绚烂的色彩中绽放出快乐和生命的希望,剧中各个“组曲”讲述和试图探讨的哲学命题:生命、死亡、孤独、疯狂、爱、快乐在此刻达到最大程度的交汇与狂欢,共同谱写了一曲“通往快乐之路”的狂想曲。

“你要宣布,快乐是你的人生路。所以别再去找下一个快乐。要知道一个足矣,无论哪个。对,留住它,留住它。”

“不要去思考快乐,感受它——它如血肉舒展,是筋骨中的五月、是眼里的四月天。”

剧终之际,繁花似锦,如瀑布般的花簇从舞台上倾斜而下,德尔邦诺具有感染力的旁白再度将抒情的诗意化文本和舞台推向高潮。他深沉地吟诵着:“无论你是什么花,终有绽放的一日。疗愈,爱自己,不需幻想成为别的花。因为没有一朵花比得上,完全绽放自我的那一朵。到那时,你会发现,你曾梦想成为的那朵花仅仅需要绽放。”

最后,游吟诗人德尔邦诺坐在波波捧着蛋糕曾坐过的长椅上,作出微笑的表情,又用双手尽力维持表面快乐的样子,像是自言自语般地面向观众追问:“说,我很快乐,我也很快乐。我们很快乐。我们很快乐……”而此时,在黑暗的光线里,观众席间却分明听到了低声的啜泣声,还有一位现场观众激动地回应着舞台上反复重复着的那句话“Siamo contenti !”(我们很快乐!)

或许正如全剧贯穿而又恢宏的人类情感和宇宙命题,在纷杂的世界和不确定的命运面前,依然怀抱着笨拙地去爱的真挚和初心,便是通往快乐之路的希望之光……

(作者为巴黎第三大学戏剧研究院艺术学博士,现为上海戏剧学院博士后、讲师)

【本文为国家社科基金艺术学重大项目“当代欧美戏剧研究”(19ZD10)的阶段性成果、上海市艺术科学规划项目(YB2022-A-022)阶段性成果、上海市“超级博士后”激励计划资助成果。】