痛楚它在黎明破晓前

2023-07-02周俊杰

周俊杰

罗马尼亚锡比乌国家剧院《谁害怕弗吉尼亚·伍尔芙?》观后

罗马尼亚锡比乌国家剧院版《谁害怕弗吉尼亚·伍尔芙?》作为疫情后首部来沪的国际戏剧演出在2023年5月2日晚亮相云峰剧院。该剧剧本是美国戏剧大师爱德华·阿尔比最具代表性的作品之一,自问世以来在世界剧坛备受关注。再加上它也是2023年上海·静安现代戏剧谷展演中第一部演出的外国戏,可以说赚足了上海观众的期待。

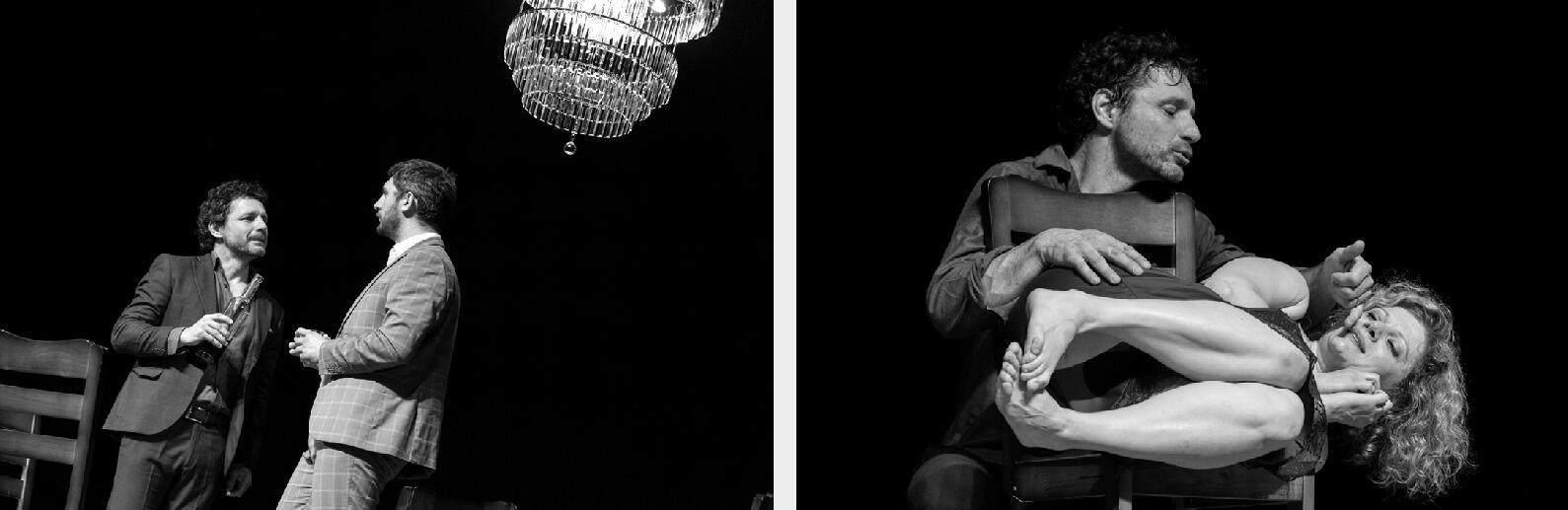

谈及对《谁害怕弗吉尼亚·伍尔芙?》的演出印象,大多数中国观众会想到早年NTLive出品的戏剧放映。在英国皇家剧院的演出版本中,全剧是在一间极度写实的客厅中进行,两对处在压抑又纠缠关系中的夫妻,在深夜里展开了一场生理与情感的欲望博弈。此次罗马尼亚版本的演出在舞台上首先选择大刀阔斧地砍去了多余的布景装置,只在舞台上留下四把木椅,头顶一盏昏黄的水晶吊灯和一台木制的酒柜来构成整个演剧空间。如此不加修饰的舞台在当下舞美当道的戏剧演出中可以说是大胆的,这会让观众免于被繁杂的装置布景扰乱视线,转而更加集中地去关注舞台焦点,走进故事情境,并且极简舞台的用意也昭示出主创对演出节奏和演员表演功力的高度自信。

演出从饰演玛莎和乔治的演员相对而坐开始,剧场里四下寂静,在几段表意不明地双人对话后,潜藏在这对中年夫妻之间汹涌的暗潮缓缓向观众袭来。妻子玛莎从一句电影台词到一杯加冰与否的威士忌打开挑衅的由头,玛莎强势又密集的话语如同一波难以抵挡的潮水一样试图将丈夫乔治吞没,观众已然期待乔治会有怎样势均力敌的反应,但丈夫乔治却像一口干涸的井将玛莎的讥讽全部咽下,不疼不痒地回应就是他此刻抵抗的姿态,我们明白这不是一对正常的夫妻关系。舞台叙事向我们坦露,主人公乔治和玛莎是在大学里拥有体面工作的教师,但演出中却向我们表现了他们夫妻生活状态的轻浮无状,充斥着吵闹与谩骂。尼古丁、酗酒和对丈夫的贬低指责构成了玛莎日常的乐趣。对妻子的冷眼旁观、毫不理会,是丈夫乔治与妻子相处的基本准则。在此刻,角色身份与角色行动的撕裂让舞台上的荒诞意味开始显现。短暂的博弈被敲门声打断,来自乔治和玛莎今夜的客人,年轻的夫妻尼克和哈妮。于是,凌晨的夜晚,在酒精和情绪的驱使下,四个人的秘密和伤疤在近乎失控的撕扯中暴露在舞台上。

锡比乌国家剧院版本的《谁害怕弗吉尼亚·伍尔芙?》在舞台布景上做了减法,在整体演出的构想设计上也做了精简。不同于阿尔比原作中把两对夫妻关系设置为各有指向意义的角色,并且重点突出地在每一幕中对各个角色进行刻画。这版演出移除了原作三幕剧的结构转而用一景到底的场次安排来调度演出,目的是让演出在更加紧凑的叙事时间里强调玛莎这一人物的存在以及她所带给其他角色的影响。玛莎的形象通过她极具冲击性的台词和精湛的舞台表演丰满起来,同时也牵连着其他角色的形象,并在由她所引领的戏剧情境中不断地生动具体。

台词作为戏剧艺术中推动情节发展和突出舞台效果的重要手段,对《谁害怕弗吉尼亚·伍尔芙?》这样一部依赖大量的台词语言与人物心理和行动错位而产生效果的戏来说更显得举足轻重。也许是因为担心密度过高的台词对白会让演出节奏显得平淡冗长,演员在表演中增加了打响指、跺脚声和窸窣的哨声等等一些暧昧不明的声响来凸显出舞台叙事节奏的起伏感,让剧场体验显得松弛有度,呈现上也实现了这种效果。再从表演上看,玛莎和乔治所选择的表演方式最终目的是对他们婚姻关系中纠缠又混乱的充分外化。比如玛莎向英俊强壮的尼克调侃丈夫乔治年轻时在拳击比赛中出洋相的情节,彼时的乔治再也无法忍受玛莎毫无底线的挑衅,他恶狠狠地举起手枪对准玛莎,当他扣下扳机时,我们惊觉这竟是一把水枪。下一个场面里,玛莎又一次地挑衅乔治,乔治这次用手死死地钳住玛莎的喉咙將她整个人举起后摔倒在地上,随即被尼克制服。这两段让观众惊愕的表演把乔治忍无可忍的愤怒和这对夫妻畸形的相处关系淋漓尽致地展现出来。他们摇摇欲坠的两性关系用角色荒诞又夸张的表演方式达成了某种意义上的统一,在真假难辨的戏剧情节里延伸出了全剧无穷尽的荒诞感。

我们常说万物皆空,因果不空。整部演出下来,我们发现在玛莎和乔治、尼克和哈妮的身上不存在没有缘由的爱,也不存在没有缘由的恨,爱与恨是这些人身上存在的一体两面。玛莎恨透了乔治的庸俗懦弱,但她又在与尼克出轨未遂的落寞中承认,只有乔治才是最让她满意的人,只有他会学习自己所有游戏的规则,而强势的她却在这段感情里无时无刻不把眼泪化作冰块,伴随着浓烈的酒精吞进肚子里。尼克和哈妮的婚姻源于哈妮用怀孕欺骗尼克才得以确立,婚后那个本应降生的孩子却消失了,至于哈妮是否堕胎还是从未怀过孕,作为丈夫的尼克都不得而知,他注定被困在这段本不应存在的情感囚笼之中。剧中人在自己的生活中虚与委蛇,分不清现实和幻觉。但他们又清楚地知道人生无法跳脱出那些虚假的关系,这才形成了他们生命中最大的悲哀和荒诞。诚然,演出结束后笔者仍然有诸多困惑,玛莎、乔治口中的儿子究竟是真的意外去世还是从未存在过,哈妮不能自控的呕吐症是她的生理反应还是伪装,究竟“谁在害怕弗吉尼亚·伍尔芙”,真的是玛莎吗?我不确定……戏剧的时间有限,每个人的解读也不尽相同,或许很多困惑都没有答案。

演出结束后翻阅资料,发现我国曾有戏剧团体也搬演过本剧,中译名为《何惧良宵梦醒时》,恍然惊觉中文译名恰如其分地概括出整部剧的要义所在。当所有的游戏结束后,客人们都离开了,留下屋里的一片狼藉,所有的互相伤害和对美好生活的幻想都在黎明即将破晓前烟消云散,只剩下玛莎和乔治等待着窗外隐约的拂晓。痛苦和争吵停留在了天将亮的一刻,他们仍旧要在一起共同面对往后每一天的生活。

罗马尼亚版本的《谁害怕弗吉尼亚·伍尔芙?》作为2023年首部来沪演出的外国戏剧可以说是万众瞩目。但不得不承认的是,这是一个过于经典的文本,也是一部需要靠语言和表演来成就的演出,它的推陈出新就显得尤为困难。舞台表演上,演员毫无疑问地是将全部的能量投入了角色,哪怕因为技术故障被迫中断演出后,他们再度登上舞台的那一刻仍旧像定海神针一般稳住局面,瞬间将观众拉回了既定情境中去,令人不得不佩服演员们的专业能力和强大的舞台信念感。但在精湛的表演之下,熟悉剧作的观众更期待的是看到外国剧团如何用他们的创作视野去重新建构一部既定的、已然成功的文本,用更加新颖的舞台形式完成一次新奇的剧场表达。然而这一版本的演出似乎比较难以体会到导演对于这出戏的创造和新想法,整场演出的呈现处于某种“安全区”内,显得过于规整和妥帖,缺少了一些意料之外的舞台惊喜。并且,着重突出玛莎和乔治这对夫妻的关系是本剧的主要着墨点,但也让年轻夫妻尼克和哈妮变成了可有可无的角色,他们的功能性压倒了他们本身携带的人物性和隐喻性。

在中国舞台上演出原汁原味的外国戏剧,一定存在着一些语言和文化层面上的障碍,而用罗马尼亚语这类小语种演出的戏剧更甚。如果处在他文化语境中的观众只能通过语言这一单一维度来理解演出内容时,它侧面印证的是编导者对于戏剧性和剧场性创造的欠缺和不足。戏剧能否提供一种先行经验帮助人们跨越语言的障碍而体会到文本本身的含义,它看上去是困难的,但是值得去实现的,我想这也是我们更加期待在外国戏剧的舞台上看到的。罗马尼亚锡比乌国家剧院版《谁害怕弗吉尼亚·伍尔芙?》作为2023年外国戏剧来沪演出的肇始,着实为上海的戏剧观众带来了久违的体验。我们不断期待着,在往后的时间里世界戏剧之花能够在上海的剧场中持续绚丽地绽放。

(作者为上海戏剧学院在读硕士研究生)