激励与规制:公共数据授权运营的法律机制构建

2023-06-28李悦

摘 要:在数字经济时代背景下,公共数据授权运营是深入挖掘数据价值,提高数据要素市场供给能力的当然选择。公共数据授权运营应设置更精细化的政策与规则,但囿于法律权属争议等诸多不确定因素,在实践中可能面临“决策于未知”的困境,从而导致治理失范。鉴于此,有必要基于实践经验来寻求公共数据授权运营类型化之上的法律治理。通过探讨公共数据授权运营的行为实质,深化对授权运营规范形式与理论划分的理解。在划定法律底线的基础上,应当给予治理对象更加自由的选择空间。经由法律激励和法律规制机制的构建,能够有效引导双方实现协同共治并自发践行授权协议内容,从而盘活数据资源的社会化利用,提高数据整体的市场供给水平,推动我国形成规模化和规范化的数据要素市场。

关 键 词:公共数据;授权运营;激励约束;法律规制

中图分类号:D922.16 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2023)06-0039-12

收稿日期:2023-04-29

作者简介:李悦,深圳职业技术大学经济学院法律事务专业副主任,粤港澳大湾区金融财税法治化研究中心研究员,讲师,法学博士,研究方向为经济法与职业教育。

基金项目:本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“社会信用地方立法精细化问题研究——以15部地方性法规为考察对象”的阶段性成果,项目编号:21YJC820023。

引 言

公共数据具有较高的价值聚合能力与潜在经济效益,是中国式现代化新征程中建立健全数据要素市场的关键。近年来,随着“数字中国”建设向纵深推进,各智能化的公共数据平台汇聚了巨量数据资源,这些公共数据资源不仅具有“治理要素”属性,能够用于政府机关的行政治理和公共服务,还具有“生产要素”属性,能够用于市场主体的生产经營和个性化服务。就公共数据经济价值的释放和引导而言,“十四五”规划与二〇三五年远景目标规划纲要等顶层政策均明确提出,要“开展政府数据授权运营试点,鼓励第三方深化对公共数据的挖掘和利用”;在《中华人民共和国数据安全法》(以下简称《数据安全法》)和《中华人民共和国个人信息保护法》(以下简称《个人信息保护法》)等上位法律所划定的框架下,初步廓清了将公共数据授权给特定主体,依托数据要素市场对公共数据进行运营的法律路径。在各地颁布的“数据条例”或“数字经济条例”等相关规范性文件中,也或多或少以专章或专门条款的形式对公共数据授权运营或政府数据授权运营进行了规定。如2022年上海市颁布的《上海市数据条例》在第三章关于公共数据的规定、《广东省数字经济促进条例》第三十八条、《浙江省公共数据条例》第三十五条和第五十条。相关政策和法律实践表明,以政府数据为基底,普遍开展公共数据授权运营是大势所趋。[1]毋庸讳言,人们迫切关注并积极塑造公共数据授权运营的未来,但囿于数据权属争论不休、数字经济风险未知、数据授权运营理论研究和实践经验尚不充分等多重因素影响,数字经济发展在相当程度上需要“决策于未知”。在此基础上,如何以合宜的法律激励和法律规制确保公共数据授权运营的良性发展,是本文的写作旨趣。

一、化解“决策于未知”:对数据利用需求之应

(一)数据权属(益)争议下的公共数据授权运营

数据权利及其分配规则不清已成为深度挖掘公共数据价值的制度掣肘。《中华人民共和国民法典》第一百二十七条只针对数据权利保护作出留白性规定,而国务院办公厅印发的《科学数据管理办法》也仅规定“谁拥有、谁负责”以及“谁开放、谁受益”的概括性原则。作为复杂社会关系的映射,“数据”本身具有强烈的复杂性和伴生性,[2]这决定了数据权属(益)安排涉及到个人隐私、企业权益、社会公益以及公共安全等多元利益组成的复杂结构,很难借助某种既有理论准确清晰界定其权属关系。尽管学界已经做出了积极探索,提出了数据资产权、数据文件所有权、数据“所有权+用益权”等理论模型,[3-5]但多角度、宽范围的理解也使得该问题的讨论陷入“言人人殊”的状态,难以取得基础共识和研究公约数。理论上的分歧进一步限制了以明确数据权属为基础的数据利用、数据共享等问题在研究上的突破。数据权属(益)在本质上是对现实中多元数据利益加以识别确认,最终对构成数据法益的部分在法律维度予以调整。相较于一般数据,公共数据在权利归属、利益分配及市场培育等权属争论问题上呈现出更为复杂的局面:对于公共数据的权利归属,部分观点主张公共数据“利益归属于公共数据控制者”;也有学者从政治哲学角度证成了公共数据应归国家所有的合理性,[6]还有观点认为,公共数据之上应当创设“公共数据国家所有权”,并形成国有共用公共数据以及国有私用公共数据两种不同的公共数据产权配置路径。[7]在实践中,公共数据承载着公共利益与其他类型私益,由于利益类型化标准不明、利益识别标准不清和利益优位冲突等原因,对公共数据权属(益)在实践与理论上的界定非常发散。此外,数据利益分配规则不清加剧了公共数据权益界定的撕裂。在某种程度上,利益分配规则的重要性更甚于前述利益归属规则,因牵涉的利益相关主体更为多元,公共数据价值的利用和开发必然以明晰的利益分配规则作为基础。如公共数据利益链条上包含原生数据主体、衍生数据主体、数据用户等利益相关者,公共数据的开发利用权益如何在上述主体间进行分配,将直接影响社会对公共数据价值挖掘的评价导向。

数据要素确权和数字市场培育在本质上应归属于两个不同的问题,且数字市场培育的问题更为重要,而公共数据授权运营的实践探索正是解决要素市场供给侧问题,推动数据要素市场有效运行的重要实践。[8]以功能主义法学的视角审视前述问题,“数据权属明晰”并不当然构成公共数据要素市场构建的必要前提。“数据权属明晰”所要解决的也并非简单的数据所有权归属问题,而是数字市场中哪些利益需要保护,不同利益主体之间如何达致激励相容。[9]换言之,即使在市场初创时期需要预判要素产权归属和市场运行基本规则,但数据市场秩序的形成与要素流动难以在初创时期就予以全然明确。当前,公共数据授权经营能改善数据要素的市场供给侧,是建立有序要素市场的“源泉”,也是公共数据控制机构和多元市场主体相互协作,共同构建公共数据开放生态体系的有益尝试,同时这也必然会为数据产权本身的功能发挥提供有效的市场空间。

(二)实践风险未知下的公共数据授权运营

公共数据授权运营也是在实践风险未知背景下实现数据价值的必要探索,可以肯定的是,数字社会中多种风险交织复杂,作出公共决策的政策成本也将相应提高,基于理性而非经验的规制机构,受限于经验缺乏和信息偏在等客观约束,往往会处于“决策于未知”的境地。即使规制机构在事前可采取多种措施对风险进行一定程度的规避,如设置程序规范和业务标准,但这些临时措施也难以媲美法律的强制性规范作用。公共数据授权运营不是对数据所有权的处分,而是对公共数据的数据权益进行的适格处理。[10]因此,在纯粹理性引导的逻辑分析和推理之外,通过经验规制公共数据授权运营具有合理性。首先,授权运营本质上属于授权主体与被授权主体双方合作对公共数据进行价值开发的行为,于双方而言,更多依赖两者之间“回应他人行动”的动机而展开行动,换言之,被授权主体主要依据与授权者约定的价值实现方式进行数据处理和利用。其次,在风险社会的高度复杂性和不确定性条件下,人的共生共在追求成为最强烈的主体实践意识。[11]在公共数据授权运营中,双方均有规避风险并追求利益最大化的共识,共同利益的追求能够激励双方自发对其行动进行纠偏并予以全程协调。再次,公共数据授权运营的探索并不当然意味风险的全然消解,而是应当借助法律激励与法律规制机制的设立,激发双方共同追求利益的行动意识,依仗风险直接接触者的视角与经验,提炼价值共创逻辑与风险控制的关键要素,从而使行为风险处于总体可控的状态。

二、外在之表现:法律实质与实践特征

(一)公共数据授权运营的法律实质

公共数据授权运营是指承担公共管理职能的行政机关、履行公共服务职能的公用企业或授权管理公共事务职能的组织等具有公共属性的机构,作为对公共数据有现实控制权和处分权的公共数据控制者,经过事前审查,对具备资格的市场主体进行授权委托,以协议方式许可市场主体处理或利用特定原始数据、衍生数据,并以此产生收益的法律行为。从技术屬性来看,公共数据授权运营类同于受控的技术开发行为,基于数据来源或者安全保障的考虑,抑或是对技术处理要求高、时效性强或需持续抓取的数据,有必要通过被授权方的技术处理才能供给于市场。从授权运营的数据范围来看,可授权运营的公共数据通常是利用条件受限的公共数据,非公共数据、因公共利益禁止授权运营以及可免费获取的公共数据,则不属于授权运营的数据范围。公共数据授权运营这一形式在国外被称为“许可”,但实际上,公共数据授权运营的整个过程依托于双方签订的“数据运营许可协议”,公共数据授权运营显然与通常的行政许可有所不同。[12]具体而言,公共数据授权协议签订的双方均具有议价能力且地位更加平等,这显著异于行政许可中行政机构单向授权所产生的非平等主体结构。在公共数据授权运营中,被授权主体与公共部门直接发生法律关系,且双方的交易活动在公共数据控制者提供的数据归集平台上进行。被授权主体利用公共数据后无需将数据归还,但需要承担数据安全保障、具体运营数据并支付对价等实质性义务。综合来看,公共数据授权运营的法律实质可视为一种等价有偿的公共数据开放的特殊模式,双方签订的协议本质应属于具有许可性质的行政协议,理由在于:其一,公共数据授权运营的协议主体之间并非纯粹合同关系,公共数据控制者具有一定的行政管理和审查职权。在缔结合同前,控制者需要对被授权主体的数据安全技术和风险防控能力进行评估审核,经审查合格的主体方可取得公共数据运营权。其二,在公共数据授权运营过程中,被授权需要承担公共数据安全保障和合法利用的义务,若出现数据安全事件或数据安全面临重大风险,则作为公共数据实际控制者的公共机关可单方面终止运营。其三,公共数据作为要素资源具备一定的稀缺性、价值性和公益性,因此,公共数据的授权运营应受到严格的程序限制,如发布招投标公告、组织招投标、签订相关协议等公共资源流转流程,这在相当程度上限制了私法缔约的自由。

(二)公共数据授权运营的实践特征

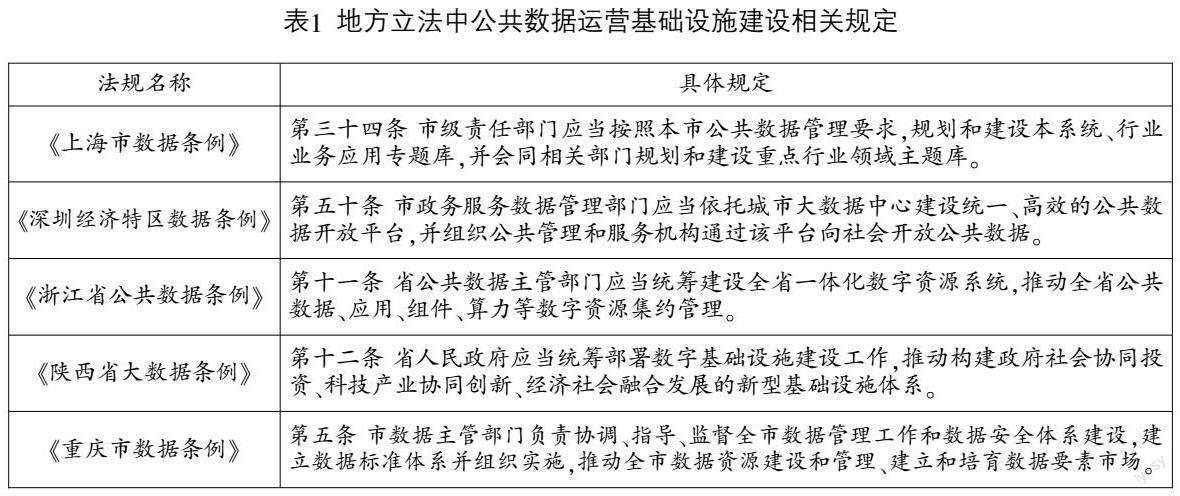

目前,北京、上海、广东、浙江、重庆、海南、深圳、成都等地已相继出台相关规范性文件,尝试制定公共数据授权运营的基本规则,并已经在实践中陆续落地。各地具体的公共数据运营基础设施建设的地方性法规较多(见表1),虽然各地的数字化改革基础、数字化发展的具体定位有所不同,但通过总结各地实践经验,大致可归结出各地公共数据授权运营共同遵循的几点规则:

第一,政府承担授权运营基础设施建设的义务。授权运营基础设施主要指由政府统筹规划公共数据资源平台、组建基础数据库和应用专题库等。从公共数据授权运营与基础设施授权运营的相互关系来看,作为开展公共数据授权运营不可或缺的“三通一平”,公共数据基础设施是授权运营得以展开的基底,为公共数据授权运营的全流程提供良好的开发利用环境,是实现公共数据智能化、规范化、精细化运营的重要载体。从义务配置来看,数据基础设施本身具有非竞争性、非排他性和正外部性,[13]前期建设需要投入大量资金等成本,政府作为绝大部分公共数据的直接控制者,由其承担基础设施的搭建义务更为科学合理。从技术实现来看,公共数据基础设施运营应当受到更为严格的安全保障规范和标准约束,相较于私人运营主体,政府具备更加强烈的数据安全防护动力及能力。基于以上考量,部分已出台的地方立法甚至明确规定政务部门和公共服务组织自行建立数据平台或系统的应按规定进行整合。①

第二,通过公共数据运营平台开展授权运营活动。公共数据运营平台是授权运营网络环境和关键技术的提供者,也是集交易撮合、合同订立和业务结算等功能为一体的保障授权运营活动顺利开展的重要载体。从当前公共数据授权运营的实践来看,若授权运营双方以其他形式订立合同,一般需要在运营平台进行备案。从价值实现来看,公共数据运营平台是有效连接公共数据市场需求端与供给端的中间桥梁,借助平台实现公共数据的授权运营,既有助于厘清授权申请者的具体需求,也便于联合监管部门就数据是否属于授权运营范围、申请者是否符合资质等内容进行审核,同时实现授权运营公共数据全流程的追踪和监测,从而形成持续良性的内生数据供需闭环,为不同利益主体提供充足、有效的数据,最终实现公共数据的管理价值与经济价值。从行业规范与标准来看,充分发挥授权运营平台的统合功能,有助于解决公共数据授权运营中格式形式、主体资格、交易规则不明等问题。

第三,采取集中统一授权与场景牵引授权相结合的运营模式。集中统一授权指由区域内的数据管理机构,以整体授权的形式委托数据运营机构开展整个区域内公共数据运营平台的建设和市场运营。如成都市公共管理部门归集公共数据后,授权成都市大数据集团对归集数据进行统一的开发利用,并指定公共数据提供单位作为对应数据的法定管理部门,对该部分数据能否纳入授权运营范围进行评估,同时,由市网络理政办公室负责指导、监督和协调推进政府数据运营服务工作。除集中统一授权这一模式之外,场景牵引授权模式则将数据根据特定运用场景进行专业化分类,据此引入相应的专业数据运营机构对不同数据进行分类处理,是根据数据具体运用场景、归属领域等要素对公共数据价值进行分类开发的运营模式。从公共数据价值实现和风险控制的角度,以场景牵引作为公共数据授权供给机制的切入点,一方面,有利于提高公共数据利用效率,实现数据价值最大化;另一方面,也可根据具体场景实现公共数据运营风险的精确控制。如北京市授权北京金控集团运营金融领域涉及的公共数据,为深度推动并落实普惠金融提供了充足的数据支持;深圳市在推进公共数据利用中,强调要深化公共数据在促进生态环境保护、经济调节等方面的作用;重庆市要求在公共数据的授权利用协议中,必须载明公共数据的使用场景等。

第四,授权运营的监管内容与监管要求非常详尽。就授权运营的监管内容而言,包括授权运营的过程监管、平台监管和数据监管三大方面的监管,有研究进一步将监管内容细化为被授权主体对数据开发和应用等活动的行为监管、被授权主体开发数据产品和服务产品及其定价的合规监管、违约和扰乱公共数据管理秩序的信用监管等。[14]就授权运营的监管主体而言,在对上述事项进行监管的过程中,除明确政府作为核心监管主体实施行政管理职权之外,还需注重引入第三方评估监督机制,以避免在数据产品定价等方面出现权力寻租,防止在公共性方面引发新的数据垄断。就授权运营的监管方式而言,根据《数据安全法》《个人信息保护法》和相关行业标准,需要依托数字技术建立针对授权主体、运营方、使用方全流程的安全可溯监管体系,定期对运用场景进行风险评估和合规检查,完善更新监管要求。

三、内生之诉求:法律激励与规制

公共数据授权运营的内在属性决定了未来需要构建价值利用与风险可控相平衡的激励性法律规制机制。在公共数据授权运营的风险与利益难以准确预判的情况下,市场主体可能会因认知偏差而作出不符合其利益的非理性决策。因此,法律应依据公共数据利用规律及其对行为选择的影响,关注现实而抽象的数字经济行为,以经验弥补理性经济人决策逻辑在具体情景下的适用不足。

(一)公共数据授权运营之法律激励:权益保障与信用激励

公共数据授权运营的法律激励机制是通过理性制度来促进激励主体与激励客体相互作用的一系列方式,旨在激发利益相关主体的创新热情。“法律的首要目的是通过提供一种法律激励机制以诱导主体事前从社会角度采取最优行动,并通过规则迫使产生外部性的个体将社会成本和社会收益转化为私人成本和私人收益。”[15]法律激励法是针对主体特定行为进行法律激励的法律,是对传统管制思维定式的反拨。[16]具体到公共数据授权运营中,针对公共数据授权运营中的特定行为进行法律激励,既有利于公共数据利用过程中主体的权益保障与价值共创,又可以引导主体针对其行为可能产生的负外部性进行自我规制。通过主体的自我约束,弥补监管主体在风险认知能力上的不足。

一方面,细化权益保障的法律激励机制。对于授权主体的权益保障而言,主要包括管理收益方面的财产性权益保障和公共数据控制权保障。其一,在授权主体财产性权益保障中,授权主体收取一定的授权使用费有其现实合理性。公共数据授权运营的公共性不仅体现于其创造社会公共价值的过程,还体现为公共数据在价值产生过程中对公共财政所提供物质基础的高度依赖。主要体现为政府需要提供财政资金保障公共数据的收集与利用,以及保障数据质量和安全管理等工作涉及的经费。可以认为,授权运营收费是弥补授权主体运营和管理数据所产生成本费用的客观需求。在授权主体为政府机构的情况下,公共数据授权运营产生的经济收益,可以通过国有资产运营收入的方式纳入地方财政;在授权主体为非政府机构的情况下,授权收费标准主要根据具体的管理费用与运营成本确定。值得注意的是,在完全竞争的市场条件下,数据产品和服务的交易费用主要由价格调节,但公共数据授权运营的收费与单纯以数据产品和数据服务为标的的交易不同。就发展阶段而言,数据要素市场当前仍处于初创阶段,其定价机制主要由数据供需双方和数据交易客体本身决定,授权费用主要是对公共数据生产成本的弥补,被授权主体虽有议价能力但受市场预期的影响较小。因此,公共数据授权运营收费并非通过市场机制进行自发调节。其二,在授权主体对公共数据的控制权保障中,数据授权后授权方对公共数据的控制程度影响着公共数据的后续处理。根据控制理论,“控制”的过程与事物发展的可能性密切相关,“控制”的发生要求控制主体对控制对象多种发展的可能性进行选择。[17]因此,控制主体针对公共数据授权运营的“控制”,应指控制主体能确定数据处理的目的及方式,并能决定数据处理活动目的的实体。[18]在实践中,尽管数据具有可复制以及可重复使用之特性,但公共数据授权运营仍在相当程度上削弱了控制主体对授权数据的控制力。同时,公共数据管理机构控制力的削弱并不意味着控制力的完全丧失,在涉及公共数据利用目的和利用风险的场景下,若出现违反授权协议并影响公共利益实现的情况,为避免公共数据承载的公共利益价值受损,授权主体有权单方面解除协议。

对于被授权主体的权益保障而言,为實现公共数据授权运营的正向激励,除要求被授权主体承担一系列数据运营和管理的安全保障责任外,还应当通过法律保障被授权主体享有一定的积极权利。其一,优化技术创新的宏观环境。在公共数据要素市场初创时期,由于市场竞争机制尚未建立,市场力量亦尚未发展成熟,应考虑初创市场中各竞争主体在生产和研发中对政策不确定性或其他不正当竞争因素的影响,对数据产品内容创新给予充分的政策引导和支持,通过透明原则保障运营主体在市场份额上的公平竞争。同时,引入“监管沙盒”的改革理论,为运营主体的创新预留试错空间。在公共数据授权运营的监管中,采取以事后“惩戒”式监管为主的传统监管方式难以实现发展创新和风险管控的衡平。因此,可基于容错机制进行授权运营模式的先行先试,强化运营平台与监管机构之间的信息交互,实现监管工具与技术创新的共同迭代。具体而言,通过试验式的监管环境模拟和监管工具创新,在公共数据利用的问题界定、目标和规则确定、开发测试模型、实施测试、监控与评估等方面做出探索与尝试,为数据要素市场中的制度修正创造空间,以较小的代价适应公共数据利用场景的动态发展。其二,形成合理的数据利益分配规则。在公共数据运营开发场景中,首先应承认并保障公共数据控制者与运营平台之间,基于合意达成的有关数据产品权属及数据利益分配协议,实现双方合作的法律激励。在双方未通过合意确定分配规则或按照协议出现利益分配的纠纷时,法院或仲裁机构应按照持续经营前提下双方对数据运营开发作出的贡献程度,确定利益分配的份额。当然,裁判者对双方贡献度的判断本身具有一定裁量空间,为保障判断结论的客观性,也可以引入第三方评估主体,如数据资产评估人员等,通过事先依法设置公开、客观、科学的指标体系作为评价标准,利用统计学的方法得出评估结果。

另一方面,授权运营的守信法律激励机制。守信法律激励机制是以主体信用的无形资产化理论为基础构建的主体行为促进机制,包括授权协议履约状态的法律激励和数据利用守法状态的法律激励两个维度。异于传统金融或经济信用领域中私主体间基于市场商誉的守信法律激励,公共数据授权运营平台守信法律激励的本质主要是公权力主体或其他公共数据控制者基于运营主体对协议之充分履行,以及数据利用良好之客观状态给予的正向法律激励。换言之,对运营主体守信法律激励主要是政府基于改善营商环境的目标,在开展市场监管与提供公共服务的过程中,针对信用良好的被授权主体予以的执法便利。如若运营主体在公共数据利用过程中较好履行了授权协议的约定义务,同时从守法状态来看,较好遵循了数据安全保障义务,则监管机构可减少对其进行监管的频次和日常检查范围,在具体行政管理事项中,可给予优先办理、简化程序、容缺受理等便利服务。需要指出的是,失信惩戒属于反向激励的一种方式,同样可以用于授权运营主体的守信激励,也即对履约和守法状况较差的运营主体,可考虑通过地方立法对其在财政资金、社会保障资金资助等政策扶持中进行相应限制。

此外,公共数据授权运营的守信法律激励机制应受标准化程序和民主监督的制约。守信法律激励机制直接对社会公共利益、运营主体及其他市场主体的利益产生影响,具有正向法律激励、优化资源配置和促进公共利益的功能。因此,在通过守信法律激励机制驱动运营主体良性行为的同时,也应鼓励守信主体在满足自身利益需要的情况下关注并促进公共利益的增长。在条件成熟时,应当制定守信法律激励的规范化标准,并向其他数据利益相关者和市场主体公布,通过标准化和社会监督逐渐构建起公平和民主的守信法律激励机制,防止因公共机构“信用背书”的偏私性影响市场公平竞争。

(二)公共数据授权运营之规制:安全保障与公益促进

数据安全和数据公益是对公共数据授权运营活动进行回应型规制的内在伦理依据。规制是以解决市场失灵、维持市场经济秩序为目的,基于规则对市场主体的经济活动以及伴随其经济活动产生的社会问题,进行干预和控制的过程,[19]即由监管机构依法律规范对被规制主体的意思自治和私权进行限制和制约,其实质在于以经济法为载体,禁止、限制或者强制限缩市场主体权利和自治,完整的规制还包括法律确定的惩罚措施。[20]在公共数据授权运营中,对数据运营进行法律激励并非意味着对其行为完全放任,在公共数据运营的生态环境失衡,甚至运营行为的负外部性溢出,并正在或即将严重危害公共利益时,监管机构作为公共利益代理人,理应对运营主体行为进行约束和限制。同时,在运营行为负外部性尚未彰显或发生时,若针对运营主体进行通常性治理,则关于是否需要规制手段的介入,以及规制程度和规制理由等内容均需进行审慎考量,有必要以公共数据本身的公共性与授权运营活动的安全性为标准,确定对公共数据授权运营的规制理由及其限度。

一方面,以安全性划定运营底线并认知风险全貌。授权运营的安全性制约即在已确定的数据安全风险的可容忍范围内,以大安全视角实现授权制度的精细化。首先,公共数据控制者应当承担数据安全保障的监管责任。公共数据作为各类数据中亟需被更大幅度、更深层次运用的一种数据类型,受价值规律作用的数据授权运营的理想方案,似乎是公共数据控制者完全放弃对数据的保护,让公共数据如其他生产要素一样自由流通,最终通过市场的自发调节和市场机制达到数据安全保护的共识。但公共数据授权协议更加类似于一种“不完全契约”,在初创时期,公共数据授权运营的市场实际是一种“不完备市场”,若在此阶段放弃政府机关对数据安全的监管责任,很容易出现因运营主体与其他市场主体的集体非理性引致数据安全的“公地悲剧”。因此,仍需要数据控制者对公共数据授权运营的过程进行一定的安全监管。其次,公共数据安全识别的被动性和复杂性,决定了需以实现数据安全保障的理性工具作为技术标准与技术规范。公共数据若进入市场流通,必然伴随着数据安全有限理性、数据临界风险的非线性等安全困境。因此,应由更具回应性与操作性的技术规范对具体数据安全保障和风险防控过程予以规整,通过设置公共数据的分类分级安全审查、评估反馈等标准,拓展《网络安全法》《数据安全法》等数据安全保护法律,提升数据授权运营主体的决策理性和决策能力,并为其决策提供相应的智识支撑。再次,公共数据运营安全的实质性保障在于风险控制。风险代表了某种利益损害发生的可能性,具有不确定性和动态性。在某种程度上,决策者对风险的把握实际处于“盲人摸象”的状态。尽管风险难以完全消除,但可以通过运用适当的工具和手段,对风险及时进行识别、监测和处置,从而将风险损害的发生控制在一定范围内。具体而言,公共数据运营风险控制的首要问题在于还原风险全貌,而该问题仅依靠上述专业数据知识难以得到有效解决,换言之,公共数据授权运营中的安全保障不仅仅停留在技术视阈。在高度复杂的数字经济背景下,有序与无序频繁转换迭代,唯有结合理性知识与我国数字经济实践经验以形成对公共数据运营风险的完整认知,才能更好地探索公共数据授权运营的安全保障之道。在认识和把握公共数据授权运营安全风险的过程中,既要以技术为盾,形成技术规范并逐渐形成公共数据授权领域中的确定性标准,也应不断总结借鉴国内外经验性知识和基本共识,以技术理性知识和经验知识共同搭建风险控制的智识基础。

另一方面,公共性作为规制理由的正当性及其限度。在公共性作为规制理由的正当性方面,首先,公共数据自身的外部性决定了其运营活动不可能是纯粹的自治行为。公共性是社会学科领域广泛使用的范畴和基本话语,也是现代治理实践中的价值理念和发展诉求,[21]无论是作为公共福祉还是生产生活方式,公共性均广泛体现在生产、供给、分配和使用等过程中。[22]公共数据承载的公共性体现在从数据生成、数据处理到数据流转等各环节构成的数据全生命周期之中,公共性的实现是从数据经济价值追求逐步拓展到共同利益促进的结果。从利益实现层面上看,公共数据授权运营本质上是公主体与私主体协作生产以提高效率、增加数字经济中数据要素供给量,以实现数据要素更大公共性的一种数据要素价值的方式,并基于此从价值层面实现公共利益的最大化,这也是公共数据承载公共性价值的终端诉求。其次,公共性实现的需要与运营主体自身固有的数据垄断、排他性控制等动机构成了规制公共数据授权运营的理由。其一,公共数据授权运营中对运营平台的选取,本身就决定了原始公共数据的供给并非面向所有市场主体,即在公共数据市场供给过程中,其并非多栖的而是集中聚集于主要的运营平台。其二,即使基于数据在技术层面的可无限复制特性,其他主体可在运营平台中依托技术对数据进行复制,但这并不当然意味着公共数据在市场中能够实现均质分布。相反,在数字经济领域中,运营主体与其他市场主体控制并利用公共数据以实现经济价值的追求一般具有排他性,往往通过技术手段和法律手段阻碍其他主体对公共数据的获取和利用,这同时也可能抑制其他基于数据的创新行为。再次,公共性作为规制的依据还主要体现在竞争条件的保障上。实际上,眾多经济性规制的最终旨意均在于控制主体的市场支配力并促进市场竞争。[23]具体而言,针对公共数据授权运营的规制,可以按照授权运营的不同阶段进行相应安排。在授权之前,公开授权协议应当详细列明涉及国家安全、商业秘密、个人隐私等相关的条款,同时在招投标遴选被授权对象时,应有公开、明确、公平的标准以及监督机构和监督程序,并采取竞争性谈判等竞争形式;在授权之后,为防止因授权出现新的数据垄断,应对运营平台进行实质性审查并加强日常行为监督,防止因监管真空滋生“寻租”地带。

在依公共性进行规制的限度方面,一是因公共性单方解除合同应有正当而确切的理由。目前,关于“公共利益”并不存在准确的界定和范围,该概念的引入存在一定的风险,可能导致公权力不适当的膨胀和滥用,严重损害公民个人的权利和自由。[24]承前所述,授权协议本身属于非完全性契约,兼具行政性与契约性。基于维护公共利益的需要,授权主体有权单方面变更或者解除协议。但此时授权主体单方解除合同的权利应当类似于对合同适当履行实施的监管手段。在公共数据授权运营中,为了对授权主体基于“公共利益”而行使的监管权进行制约,必须明确授权主体并非当然享有优益性,其行使解除权和变更权的范围应限于协议的履行存在重大数据安全事件或风险隐患,同时在协议解除和变更之前,授权主体应当将协议解除和变更的事由及时告知被授权方并进行充分说理,听取对方意见。在并非因被授权方原因而解除合同的情况下,授权方应对被授权方进行合理补偿。二是在规制决策形成过程中应消解公权力的自利属性和价值偏好。虽然掌握公权力的主体并不承认自身有部门利益,但无论是市场过程还是政治过程,个人都是最终决策者。[25]在政府机构作出规制决策的过程中,决策主体可能并非完全基于公共利益,而是在很多情况下带有相当程度的自利性,加之授权主体具有较强的市场垄断权和主导权,为防止因监管机构自由裁量引致规制中的公共性流失,需弱化规制主体自身的“私利心”。也就是在对运营主体进行规制过程中,应以促进协议双方对公共数据的开发利用为最终目的,同时深入理解不同利益相关者的诉求,妥善平衡不同主体间的权利与义务,增进数据要素市场主体的信任。

结 语

数字社会的高度复杂性和不确定性决定了认识世界、把握世界的传统逻辑已无法在当前的实践场域中充分展开,人为地为未来确立制度以尝试引导、规范尚未发生的行动,似乎因时间上的不确定性而成为不适宜的。[26]但这并非当然意味着公共数据要素市场建构是不可控的。在因规制对象技术性、专业性和不确定性而引致规制规则、关系和目的处于复杂变动状态时,可基于实践理性设置规制制度。[27]无论是在质还是在量上,公共数据利用机制均成为激发数据要素活力的关键机制,该机制的构建也是通过夯实数据要素供给侧从而为数据市场累积经验和探索知识的重要保障。因此,有必要在考察已有地方实践的基础上,总结提炼公共数据授权运营中的普遍性范式,进而依托法律“激励—规制”的进路对公共数据授权运营进行规范指引。在划定授权运营的基本底线并对主体行为进行规制的同时,还应当关注授权运营双方的权益保障并形成法律激励机制,以尝试兼顾运营主体与其他市场主体的经济利益与公共数据承载的公共利益,为持续探索数据要素市场建构提供可能的制度安排。

【参考文献】

[1]王伟玲.政府数据授权运营:实践动态、价值网络与推进路径[J].电子政务,2022(10):20-32.

[2]李齐,郭成玉.数据资源确权的理论基础与实践应用框架[J].中国人口·资源与环境,2020(11):212-213.

[3]唐要家.数据产权的经济分析[J].社会科学辑刊,2021(1):98-106.

[4]纪海龙.数据的私法定位与保护[J].法学研究,2018(6):72-91.

[5]申卫星.论数据用益权[J].中国社会科学,2020(11):110-131.

[6]衣俊霖.論公共数据国家所有[J].法学论坛,2022(4):107-118.

[7]张素华.数据产权结构性分置的法律实现[J].东方法学,2023(2):73-85.

[8]胡凌.数据要素财产权的形成:从法律结构到市场结构[J].东方法学,2022(2):120-131.

[9]周坤琳.经济法实质公平原则对数字鸿沟的消解与弥合[J].征信,2022(4):57-65.

[10][12][14]常江,张震.论公共数据授权运营的特点、性质及法律规制[J].法治研究,2022(2):126-135.

[11]张康之.在风险社会中看规则与规范[J].江海学刊,2022(1):144-152+255-256.

[13]吕普生.公共物品属性界定方式分析——对经典界定方式的反思与扩展[J].学术界,2011(5):73-78.

[15]张维迎.信息、信任与法律[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003:72.

[16]倪正茂.法律激励法学探析[M].上海:上海科学院出版社,2012:87.

[17]金观涛,华国凡.控制论与科学方法论[M].北京:新星出版社,2005:2-3.

[18]周坤琳.互联网金融业信息控制者与信息处理者法律义务与责任研究——基于风险控制的探索[J].海南金融,2019(9):51-57.

[19]马英娟.政府监管机构研究[M].北京:北京大学出版社,2007:22.

[20]薛克鹏.规制的经济法属性及构成要素——《民法典》背景下的经济法理论变革[J].现代法学,2022(3):123-134.

[21]罗梁波.公共性的本质:共同体协作[J].政治学研究,2022(1):94-105+159.

[22]王秀芝,尹磊.中国公共政策与公平分配——基于国民收入分配流程的分析[J].教学与研究,2016(5):15-24.

[23](英)罗伯特·鲍德温,等.牛津规制手册[M].宋华琳,等,译.上海:上海三联书店,2017:105.

[24]姜明安.公共利益与“公共利益优先”的限制[J].中国发展观察,2006(10):62+55.

[25]文建东.公共选择学派[M].武汉:武汉大学出版社,1996:18.

[26]張康之.论风险社会中的制度生成与演进[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2022(4):50-60.

[27]靳文辉.试验型规制制度的理论解释与规范适用[J].现代法学,2021(3):123-138.

(责任编辑:王正桥)

Abstract:In the era of digital economy,the authorized operation of public data is the natural choice to deeply explore the value of data and improve the supply capacity of factor market. Due to many uncertainties such as legal ownership disputes,the intention of setting policies and rules for the fine-tuning of public data authorization and operation may hang in the dilemma of“decision in the unknown”in practice,which leads to governance failure.In view of this,it is necessary to seek legal governance based on practical experience and typology.On the basis of defining the legal bottom line and giving the governance object the space of free choice,we focus on the behavioral essence of authorized operation of public data through legal incentive and legal regulation,in order to deepen the understanding of its normative form and theoretical division.Local legislation through legal incentive and regulation is intended to effectively guide the two parties of collaborative governance to practice the contents of the authorization agreement,revitalize the flow of other social data resources,improve the overall data supply level,and promote the formation of an orderly functioning large-scale data element market in China.

Key words:public data;authorized operation;incentives and constraints;legal regulation