心理暗示治疗在急诊癔症患者中的应用效果分析

2023-06-27李甜孙改玲

李甜 孙改玲

摘要:目的 分析心理暗示治疗急诊癔症患者的临床效果。方法 以2020年3月~2021年3月我院急诊收治的86例癔症患者为研究对象,随机分为对照组和观察组,每组各43例。对照组行常规治疗,观察组行心理暗示治疗,比较两组负面情绪评分、精神状态、住院率、病情缓解时间及患者满意度。结果 治疗前,两组SAS、SDS评分比较无显著性差异(P>0.05);治疗后,观察组SAS、SDS评分显著低于对照组(P<0.05)。治疗前,两组BPRS、GAS评分比较无显著性差异(P>0.05);治疗后,观察组BPRS评分显著低于对照组,GAS评分显著高于对照组(P<0.05)。观察组住院率显著低于对照组,病情缓解时间显著短于对照组(P<0.05)。观察组满意度明显高于对照组,P<0.05。结论 在急诊癔症患者中实施心理暗示治疗,可明显减轻患者负面情绪,改善其精神状态,降低住院率,促进患者早日康复,提高患者对医疗工作的满意度。

关键词:癔症;急诊;心理暗示治疗;精神状态;满意度

癔症又称为分离转换性障碍,属于临床上常见的功能性障碍疾病,是由精神刺激或不良暗示引发的神经精神障碍,例如自我内心问题、重大生活事件、家庭纠纷、人际关系等,患者运动、植物、感觉神经功能紊乱或出现暂时性的精神异常,使得患者丧失对自我身份的认识或记忆范围缩小,出现选择性遗忘、精神爆发现象,严重影响其正常生活与工作[1]。心理学家巴甫洛夫指出,暗示作为人类最简单、最典型的条件反射,是指个体在无意中感受到人或环境以自然方式发出的信息时做出的一种心理现象,有助于减轻患者心理负担,淡化其对疾病的恐惧[2~3]。本研究旨在分析心理暗示治疗对癔症患者的影响。

1资料与方法

1.1 一般资料

本研究以2020年3月~2021年3月我院急诊收治的86例癔症患者为研究对象,随机分为对照组和观察组,每组各43例。对照组男28例,女15例;年龄23~67岁,平均年龄(45.07±8.96)岁。观察组男26例,女17例;年龄24~65岁,平均年龄(44.68±8.45)岁。两组一般资料比较无显著性差异,P>0.05,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组实施常规治疗护理

引导患者接受全面检查,告知其各项检查的意义;依据其具体情况给予镇静、镇痛、供氧等对症支持。

1.2.2 观察组实施心理暗示治疗

(1)评估病情。自患者达到急诊科后,快速询问其既往病史、基础疾病等相关信息;协助其取平卧位,仔细查看患者瞳孔、面色、呼吸频率、皮肤黏膜色泽等指标,重视瞳孔变化;抢救期间每隔5 min观察1次,做好记录。在医生做出诊断时开始暗示,使患者感受到自己被重视、被关爱;初步建立起护患、医患信任关系,为心理干预奠定基础。

(2)劝解家属暂时离开患者,并加强与家属的有效沟通。首先,向家属简要介绍医护人员身份与职责;之后向其解释癔症发病原因、诱因及机制,告知家属该病多是由于自尊心受创、人格受辱或家庭不和、人际纠纷等一时之间难以解决的矛盾引发,患者往往表现出气愤、恐惧、忧虑等内心痛苦;基本可以治愈,不必过度担心,否则亲属过分关注、惊慌情绪可能会对患者造成影响,甚至成为一个不良暗示因素,加重患者疾病。建议家属在实施各项治疗方案时放心地离开治疗现场,为抢救工作创造一个安静、宽松的环境,严禁大声哭闹、喊叫。当患者经治疗后症状有所好转后,叮嘱亲属多陪伴、包容、理解患者,配合医生继续对其开展积极、正面的鼓励或暗示。

(3)个性化干预。在与患者交流时,注意面带微笑,语气温和,耐心倾听患者表达自身对病情的看法及不理解之处,设身处地为患者考虑,使用安慰诱导性语言为其答疑,回答时语气坚决、肯定,避免心虚、迟疑、犹豫,为患者提供强有力的情感支持。对于极度敏感者,可事先与家属沟通,适当采取“冷处理”,减少护士查房次数或家属探视次数,避免过度重视引发患者对疾病的猜疑,误认为病情加重或不可救治。在指导患者用药时,可向患者强调并夸奖主治医生丰富的临床经验,每日查房过程中及时指出并夸大患者病情好转情况,向其暗示治療效果良好。在开展特殊用药或治疗时,及时与患者家属做好沟通,必要时可采取善意的谎言,向患者暗示病情逐渐好转或治疗取得的效果,树立患者康复信心,增强其继续与疾病抗争的勇气。合理安排床位,将生活态度积极、病情稳定者与敏感多疑者安排在一定的病房,潜移默化地淡化患者负面情绪,改变患者对待疾病治疗的态度。

1.3 观察指标

(1)比较两组负面情绪:焦虑自评量表(SAS)>50分表明存在焦虑症状;抑郁自评量表(SDS)>53分表明存在抑郁症状。(2)比较两组精神状态:采用精神病简明评定量表(BPRS)和大体评定量表(GAS)评估。1分为患者能自觉遵守相关规定;2分为在他人监督督促下遵守规定;3分为监督无效,仍不遵守规定,得分越高,精神越差。大体评定量表(GAS)满分100分,得分越低,病情越重。(3)比较两组住院情况。(4)比较两组满意度:采用自制满意度调查问卷评估,包括非常满意(>90分)、满意(70~80分)、不满意(<70分)。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS20.0统计学软件,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.1 两组负面情绪比较

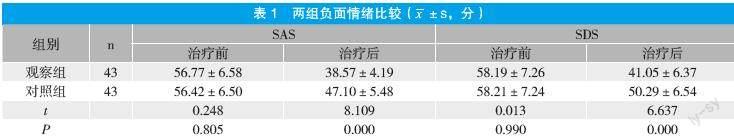

治疗前,两组SAS、SDS评分比较无显著性差异(P>0.05);治疗后,观察组SAS、SDS评分显著低于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 两组精神状态比较

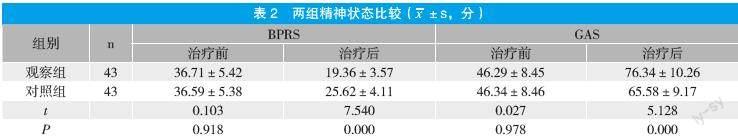

治疗后,观察组BPRS评分显著低于对照组,GAS评分显著高于对照组(P<0.05)。见表2。

2.3 两组住院情况比较

观察组住院率显著低于对照组,病情缓解时间显著短于对照组,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 两组满意度比较

观察组总满意度明显高于对照组,P<0.05。见表4。

3讨论

癔症常可导致患者心理承担能力脆弱,自我主义、多心多疑、焦虑不安、感觉不到快乐,或伴有不同程度痛苦、自暴自弃,逐渐对生活与工作失去信心、对未来丧失希望[4]。近些年来,随着我国医疗水平与技术的不断提高,癔症确诊率稳步上升,药物治疗虽能控制患者神经系统,稳定患者病情,取得了良好效果,但病情易反复发作,传统药物疗法难以消除患者幻想、焦虑、恐惧等心理障碍,病情较难完全治愈,也加重了家属心理及家庭负担[5]。心理暗示疗法作为近几年来临床采用的新型心理干预方式,是指在人不知不觉的情况下,通过间接、含蓄地方式对其心理状态产生影响,例如语言、非语言暗示,调动患者主观能动性,降低不良情绪,实现镇静、提醒、集中注意力等作用[6]。

本研究显示,治疗后,观察组SAS、SDS评分显著低于对照组(P<0.05)。治疗后,观察组BPRS评分显著低于对照组,GAS评分显著高于对照组(P<0.05)。观察组住院率显著低于对照组,病情缓解时间显著短于对照组(P<0.05)。观察组满意度明显高于对照组,P<0.05。提示实施心理暗示治疗可明显改善患者情绪与精神状态。自急诊患者入院后,护理人员首先协助医师完善急救流程,提高抢救效率,在整个抢救流程中本着关爱患者、了解患者的原则,对患者开展了全面的心理暗示疗法,密切关注患者反应、面色、神情与心态变化,采取良好的语言、表情与行为促进医护人员与患者之间的沟通,获得患者认可与信任,与患者建立起良好、紧密的关系;多做思想开导,向患者讲解疾病发病原因、疾病危害性、治疗方案等,帮助其逐步构建起对疾病的良好认知,使患者明白疾病是可治愈,明白积极配合医护人员工作的重要性与必要性,对于用药表现良好或病情稳定患者,及时给予表扬,肯定其行为,从心理上使患者得到慰藉,增强患者抵御疾病、积极配合治疗的信心。此外,家属情绪变化也会对患者心理产生严重的影响。因此,临床不仅需关注患者心理治疗进展,也需对家属心理进行疏导,向家属说明周围人的负面情绪也可能加重患者病情,建议情绪激动者暂时不要探望患者,平时多陪伴、理解患者,提供精神安慰与支持,营造和谐、美好的家庭氛围,进一步帮助患者树立强大的治疗信心,降低发病率,提高治疗效果。

综上所述,在急诊癔症患者中应用心理暗示治疗,效果显著,值得大力推广。

参考文獻

[1] 董俊婵,王梅英,张彦敏等.心理干预在癔症患者急诊治疗中的应用及对不良情绪的影响[J].河北医科大学学报,2020,41(3):339-342.

[2] 刘艳霞.穴位按摩结合护理干预对急诊癔症患者心理状态,症状及疾病认知的影响[J].河南医学研究,2019,28(6):1116-1117.

[3] 任红梅.暗示性心理护理对癔症患者的护理效果分析[J].心理月刊,2020,15(10):101.

[4] 刘高伟.暗示性心理护理在癔症患者中的应用[J].中外医疗,2019,38(23):144-146,150.

[5] 胡书凤,冯金星,陈秀珍等.穴位按摩结合局部针刺治疗急诊癔症患者的临床观察[J].中国中医急症,2020,29(7):1252-1254.

[6] 郭柳,胡菲,张顺娣等.结合病因的心理护理干预在青春期女性癔症患者中的应用[J].齐鲁护理杂志,2020,26(7):47-49.