重组复习内容,重构复习路径

2023-06-27卓俊斌

卓俊斌

摘 要:当前高三英语常态化复习存在一定弊端。从复习方法看,脱离语境快速讲解和操练语言知识导致学生缺乏真正应用与实践语言的机会,难以将语言知识转化为语言能力;从复习内容看,重复已学过的碎片化内容使教学缺乏趣味性和系统性,导致学生学习主体地位缺失,难以发展综合语言运用能力。本文提出重组复习内容、重构复习路径,尝试通过复习帮助学生自主、结构化地梳理所学知识,进而运用所学知识解决真实情境中的问题,提升学生的综合语言运用能力,促进复习目标有效达成,走出高三复习困境。

关键词:复习困境;重组内容;重构路径;单元整体教学

随着教师对新课程理念理解的不断深入,《普通高中英语课程标准(2017年版)》(以下简称 《课标》)倡导的六要素整合的英语学习活动观在教学实践层面得到积极有效的探索,改变“碎片化”的教学,融语言、文化、 思维为一体的教学逐步成为当下英语教师努力的方向。然而,当前高三英语常态化复习仍然以脱离语境的语言知识讲练为主,学生缺乏真正应用与实践语言的机会。重复的学习内容、单一的教学手段使高三复习索然无味,消耗了学生的学习兴趣,使复习的目标难于达成。

高三英语复习面临的困境

近30年来,笔者所在地区的高三英语复习一直采用三轮复习模式。第一轮复习以教材为依据,按教材编写的顺序,以单元为单位,对词汇、语法等语言知识进行重点复习;第二轮复习一般为针对高考题型的专项复习,聚焦语言技能和试题类型(如听力、阅读、完形填空、语法填空、写作);第三轮复习以综合模拟测试为主,是考前的演练。第一轮复习是整个复习体系中最重要的部分,耗时最多,一般占总复习时间的一半。这一轮复习教学的主要形式是教师把已学过的词汇、语法知识快速地“过”(讲解)一遍。这已经成为高三英语复习的固定模式,其背后的逻辑是反复讲授能唤起并加深学习者对知识的记忆,从而起到复习巩固的作用。然而,教师脱离语境讲解语言知识可能会产生不良的教学效果,使语言知识成为“惰性知识”或“知识孤岛”,而无法形成一个有意义的、紧密相连的网络(哈蒂、耶茨,2018),致使学生难以巩固和内化。此外,以教师为主讲的复习教学形式本质上不需要学生的回应,这样的复习课几乎没有学生思维的参与,学生始终处于被动的学习状态。第二轮复习聚焦语言技能,旨在提高学生的理解和表达能力。但由于学生在复习过程中缺乏主题引领,因此难以及时、反复地运用主题相关的知识,使得专项复习成为单纯的技能训练,各项技能彼此割裂,无法形成合力,很难有效提高学生的综合语言运用能力。

盡管当前课程改革和教育评价改革深入推进,这种存在明显弊端的复习模式却依然存在。笔者在调查中发现,相当一部分教师仍然认可这种复习模式,认为这种复习模式能让教师对课堂互动保持绝对的控制,并可以根据自己喜欢的步调对规定的复习内容进行教学,确保能按预设顺利完成教学进度、控制教学容量、保障教学效果。尽管这种认知可能建立在错觉之上。此外,这种复习模式之所以得以延续多年,更主要的原因在于许多教师担心改变可能会带来个人无法承担的后果,“因循守旧”由此变得“心安理得”。

高三是基础教育的最后一个阶段,也是新课程实施效果的验证阶段。如果高三英语复习仍沿用陈旧的模式,那么新课程的实施便无法真正落地。要走出高三英语复习困境,使学生从浅层、碎片化的学习走向深度、概念化的学习,开展基于主题语境的高三英语大单元复习教学势在必行。

高三英语复习单元整体教学实践与探索

《课标》指出,单元是承载主题意义的基本单位,教师要认真分析单元教学内容,梳理并概括与主题相关的语言知识、文化知识、语言技能和学习策略,确定教学重点,统筹安排教学,在教学活动中拓展主题意义,避免脱离主题意义或碎片化的呈现方式(教育部,2020)。单元整体教学设计突破了传统以知识为中心的碎片化教学模式,转而开展纲领性统领的结构化、整合化的课程教学,有助于学生从多角度建构相关主题的知识,挖掘单元内不同语篇背后的深层意义,形成相对完整的对该主题的认知、价值判断和行为取向(王蔷等,2021)。鉴于当前高三英语常用的三轮复习模式存在脱离语境、缺少语用、重复碎片化内容、缺乏趣味性和系统性等弊端,教师需重组复习内容、重构复习路径,构建基于主题语境的高三英语单元整体复习模式。

1.基于主题语境,重组复习内容,构建高三英语复习大单元

新授课教学一般依据教材学习单元的编排顺序开展,遵循学生语言学习和认知发展规律,由简到难,循序渐进。但高三复习始于新授课教学的结束,学生原则上已经学完教材全部学习单元。因此,高三复习教学不受单元之间可能存在的难度进阶局限,不必完全遵循教材顺序,而可依据主题语境重组复习内容,构建高三英语复习大单元,多角度扩充学生的主题知识,从而更有利于有效达成复习目标。

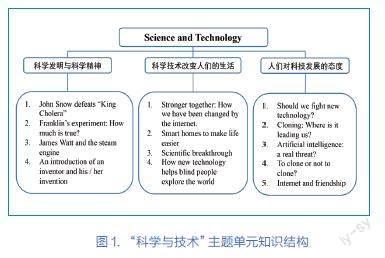

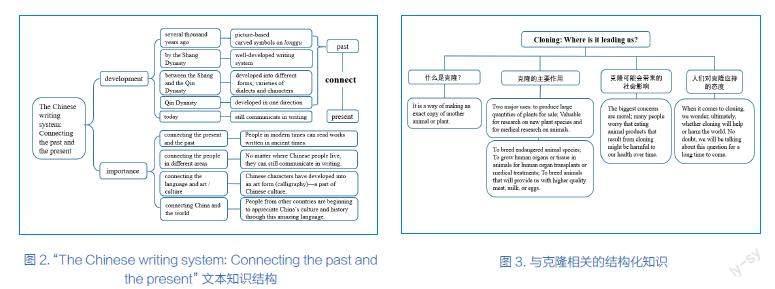

目前已经有不少教师尝试依据主题语境整合教材单元,并取得了一定的成效。然而,整合后的单元复习仍无法避免内容上的重复。为此,笔者重新审视问题,提出突破教材版本的限制,根据人与自我、人与社会、人与自然三大主题语境以及细分的主题群和子主题,整合多个版本的教材内容,组成32个高三英语复习大单元。如在“科学与技术”这一主题单元中,笔者整合并梳理了不同版本教材中的多个语篇,建立起各语篇内容间的有机关联,形成新的单元知识结构(如图1所示)。围绕某一特定主题语境整合多个版本教材,构建起由新旧语篇组成的复习大单元,一方面可以避免整合单一版本教材可能造成的复习内容重复,另一方面也可以利用不同教材版本的新语篇为运用所学知识创设新语境,从而实现“温故而知新”的复习目标。

2.以生为本,重构复习路径,在实践中迁移所学知识

复习教学不是简单地重复所学内容,而应该帮助学生巩固所学知识,不断修正、补充已有知识,重新构建新的知识结构,最终在自己原有的起点上有所提高。基于以上复习目标,笔者尝试以学生为中心的复习教学路径,引导学生围绕单元主题复习,通过实践来检验、修正所学知识,最终运用所学知识解决新情境中的问题。

第一,基于已学语篇,围绕单元主题语境自主概括、整合语篇信息,提炼结构化主题知识。

大量实验研究表明,人们对学习那些自己知之甚少的事物缺乏动力;相反,如果能在短期内用相对低的成本获得新知识,人们的学习动力就会很强。这就好比建造一座大楼,有牢固的地基就会事半功倍,但如果没有任何基础可以依赖,建造大楼便无从谈起(哈蒂、耶茨,2018)。

高三英语复习教学从学生已学过的语篇入手,目的是激活学生已有的相关主题知识。笔者摒弃以往教师脱离语境讲解语言知识、学生被动参与的复习模式,而引导学生围绕单元主题语境自主概括、整合语篇信息,提炼结构化知识。学生在梳理语篇信息的过程中重新加工、深入理解所学的语言知识,实现巩固、内化和运用。这样的复习方式不仅能规避碎片化知识讲解所造成的负面影响,减轻学生的记忆负担,将被动复习变成主动复习,还能进一步培养学生的自主学习能力。例如,在复习“生活与学习”主题下“语言学习的规律、方法”这一主题单元时,笔者以学生学过的语篇“The Chinese writing system: Connecting the past and the present”作为切入点,让学生基于语篇主题梳理相关语言知识,构建结构化的主题知识(如图2所示),促进语言的整体习得和语篇意义的深层理解,为学生迁移知识结构,创造性地解决陌生情境中的问题提供条件(王蔷等,2020)。

第二,依托新语篇,创设真实问题情境,引导学生综合运用各项语言技能解决新情境中的问题。

传统的第二轮复习内容主要对应高考考查的听、说、读、写等各项技能。但单一的技能训练使各项技能彼此孤立,学生无法有效地内化所学知识。此外,由于第二轮复习以技能操练为主线,缺乏主题引领,学生在复习中无法真正运用所学过的相关主题知识。

在重构的复习路径中,学生首先要自主梳理学过的语篇知识,然后在此基础上,形成以新语篇为依托,以主题为引领,以任务为驱动,以解决问题为目标导向的复习路径,在理解巩固、内化运用所学知识的同时丰富主题知识,形成新的知识结构。如在“科学与技术”这一复习单元中,学生梳理已学语篇“Cloning: Where is it leading us?”重新构建与克隆相关的结构化知识(如图3所示)。

学生获得的关于克隆的结构化知识为他们阅读理解新的语篇(“To clone or not to clone?”)提供了背景知识,所学知识也在理解新语篇的过程中得到了进一步的巩固和验证。新的语篇反过来从不同的视角丰富了学生的主题知识和语言知识,帮助学生深化对主题意义的理解。由此,新旧语篇形成了良好的互补。例如,同样是介绍克隆的定义,新语篇还补充介绍了克隆的两大类型(自然克隆和人工克隆);在表达“过程”一词时,已学的语篇使用way,而新语篇则使用process;在表达“克隆可能会带来社会影响”时,已学的语篇使用“The biggest concerns are moral.”,而新语篇则使用“… others raise moral concerns.”来表达同一观点;文章最后探讨人们对克隆技术应持何种态度,已学的语篇用留白留给读者讨论的空间,而新语篇则表达了清晰的观点,引起读者共鸣,为学生表达自己的观点和态度提供了参考和借鉴。

第三,联系实际,在探究单元主题意義的过程中实现知识的迁移创新,促进语言、文化、思维的融合发展。

要衡量单元复习是否达成预设目标,教师需要设计一个输出性或者表现性的活动,以此作为单元复习的最后一个步骤和单元复习效果的验证环节。单元输出性或表现性活动的主要任务是引导学生联系实际,在单元主题意义探究的过程中深化个人对单元主题的理解与认知,感悟所学知识的价值与意义,并创设真实情境,让学生运用所学的主题知识和语言知识以说、写等形式进行输出,从而实现从“解题”向“解决问题”、从“做题”向“做事”的转变,最终促进学生语言、文化、思维的融合发展。

笔者在实际的教学实践中发现这一尝试颇有成效。通过创设问题情境,让学生“做事”,教师就可以判断出学生对所学的知识的掌握情况,把握学生在此过程中表现出来的情感、态度,并推断其行为背后的价值观念(崔允漷,2019)。如,在复习 “人与环境、人与动植物”这一单元时,学生基于自己对这一主题的学习,并结合实际,以自主、合作、探究等方式,运用所学知识表达自己对人与自然关系的思考,提出解决问题的策略和方法。在这一“做事”的过程中,学生迁移运用所学知识,使“学—思—行”得到一体化呈现。图4是海南中学宿慧美老师的两组学生的习作展示(为保持原貌,学生习作的个别表达或书写问题未作修正)。从习作中,我们可以清晰地看到学生对“人与动植物”这一主题意义的理解,并以富有个性的方式表达了自己的情感、态度和行为选择,体现学生用所学“做事”的能力。

收获与反思

通过实践对比,越来越多的教师意识到现在的复习模式存在着明显的弊端,而初步的改革尝试也极大提高了复习课的教学效果。学生在复习过程中,学习兴趣、自主性、参与度显著提高。此外,结构化的知识学习更易于记忆和迁移,学生的语言输出更丰富、更有质量,对所学知识的价值和意义有了更深入的理解。图5是海南省国兴中学章晨蕾老师的学生在 “体育与健康、体育精神”这一单元复习的过程中呈现的习作(为保持原貌,学生习作的个别表达或书写问题未作修正)。从中我们可以看到,学生经过一个单元的复习后收获的不仅是语言能力的提升,更重要的是对体育精神的深层理解。教师正是从一份份学生的习作中感受到新的复习模式的效果,从而坚定了持续变革的信心。

然而,顾虑和质疑仍然存在,如:整合后的新复习单元能否全面覆盖高考考查的必备知识和关键能力?新的复习单元增加了很多新语篇,基础薄弱的学生应如何消化?新的复习模式可能会给教师“增负”,这是否会削弱教师尝试变革的意愿?新的复习模式整体效果尚未得到全面有效的验证,让某一届高三学生作为试验对象,谁能承担可能存在的风险?

顾虑和质疑并非意味着否定,而是教学变革中的现实诉求,需要在实践和探索的过程中寻找成功的案例加以回应。只要让教师看到变革带来的好处,教师就会有尝试的欲望,课程改革才能得到持续的推进。

结语

高三英语复习虽有一定独特性,但落实学科核心素养仍是高中英语课程的根本任务。高三英语复习单元整体教学尝试通过重组复习内容、重构复习路径,突破以语言知识讲解为中心的碎片化复习模式,引导学生围绕主题语境自主梳理概括语篇信息,提炼结构化主题知识,在探究单元主题意义的过程中综合使用各项语言技能,运用已有的主题知识解决新情境中的问题,实现知识的迁移创新,促进语言、文化、思维的融合发展,为破除传统复习的弊端提供了可行范式。然而,如何真正走出高三英语复习困境,落实英语学科核心素养,还有待更多的教师走出教学舒适区,进行深入的理论研究和实践探索。

参考文献

崔允漷. 2019. 如何开展指向学科核心素养的大单元设计[J]. 北京教育(普教版), (2): 11—15

哈蒂, 耶茨. 2018. 可见的学习与学习科学[M]. 彭正梅等, 译. 北京: 教育科学出版社.

教育部. 2020. 普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[S]. 北京: 人民教育出版社.

王蔷. 2018. 《普通高中英语课程标准(2017年版)》六大变化之解析[J]. 中国外语教育, (11): 11—19

王蔷, 周密, 蔡铭珂. 2021. 基于大观念的高中英语单元整体教学设计[J].中小学外语教学(中学篇), (1): 1—7

王蔷, 周密, 蒋京丽, 等. 2020. 基于大观念的英语学科教学设计探析[J]. 课程·教材·教法, (11): 99—108