浅论鉴藏印

2023-06-24张玳腙

张玳腙

关键词:鉴藏印;篆刻;历史

一、鉴藏印的起源

中国古代藏书章对于后人了解文献的收藏、流传以及鉴别古籍版本等都具有重要价值,是图书收藏者用以标明图书所有权和表达其个性爱好的一种印迹,又称藏书印。有人认为中国西汉时期就已出现藏书章,但是没有确切的资料印证[1]。在西汉时期,纸张的使用并不广泛,简牍使用较多,而简牍不易钤印,即使用印也只是盖在泥制器物上。

张彦远在《历代名画记》中称鉴藏印始于东晋[2]。鉴藏印的实物印迹有南齐或隋代写经所钤之“永兴郡印”。大多数学者认为在书画作品上盖鉴藏印始于唐代。目前所见最早的鉴藏印是北京图书馆收藏的南北朝写本《杂阿毗昙心论》(简称《杂心论》)卷中所钤朱文方形官印《永兴郡印》(图1)。藏书印是我国发明的,它随着藏书事业和篆刻艺术的发展,形成一道独特的风景线,具有丰富的文化内涵。这一独特的文化现象,后来传到日本、朝鲜,甚至也为近代某些西方人士所接受。藏书印不仅能证明藏主拥有该书,而且表达了藏主的人生信念、生活情趣,与中国传统文化有着不可分割的密切关系。

二、鉴藏印的发展

鉴藏印大致可分为两类:一类是用于书画鉴赏、审定与收藏的印章;一类是用于图书收藏的印章。自唐宋以来,同一幅书法或绘画作品经过历代收藏家的鉴藏,上面会留下大量的鉴藏印章,这些印章也就成了鉴定书画真伪的参照物。汉代以后,唐代以前,不管是官府人士还是一般文人,在鉴定书画真迹之后,通常是在鉴定的书画作品或其副页上签名,这叫押署。押署有点麻烦,于是,后来人们就把押署简化成盖个章、打个印。这个用于书画鉴定和收藏的印章,称鉴藏印。鉴藏印使印章真正跟书画作品相结合,印章从此走向艺术(此时还不是独立的艺术形式,只是开始走向艺术)。

据徐浩《古迹记》记载:“太宗皇帝肇开帝业,大购图书……命起居郎禇遂良排署如后。”李世民一当皇帝,就当即下令搜访民间书法家、画家的真迹,老百姓收到通知以后,都来献宝。收上来之后,李世民一看,好的、坏的混在一起,于是就下旨让褚遂良等书画大家负责鉴定,鉴定完了,就盖上印章,这就是著名的《贞》(图2)、《观》(图3)小玺[3]。

唐、宋以来,人们将各种官印、私印盖于著名书画家作品上。以宋代为例,宋沿袭南唐旧制,于内侍省下设翰林院,总天文、书艺、图画、医官四局,复兴了书画,也丰富了内府的收藏。据南宋邓椿《画继》记载,宋太宗端拱元年(988),内府法书、名画已蓄数千卷。及至徽宗朝,内府所藏书画充牣填溢,百倍先朝,现传世的书画名迹中有13方鉴藏印。靖康之变以后,南宋内府书画鉴藏印也有许多。反观宋代私印,传世的实物就很少了。这与诏令私家印章材料只能用木材有关,而木质印章易腐、易烧、易破损,很难传世。

到了元代,真正的文人篆刻形成,鉴藏印也随之发展。这时期的文人鉴藏印有王冕的《竹斋图书》,赵孟頫的《赵氏图书》《松雪斋图书印》,等等。赵孟对元朱文印的开拓有着里程碑式的意义,他与吾丘衍提倡的典雅印风确立了明代篆刻创作的方向。明代有《典礼纪察司印》,是内监掌管藏物的印记。私人鉴藏印有文徵明、文彭、文嘉父子的《停云馆》,项笃寿、项元汴家族的《天籁阁》《海野堂》,等等。

明清篆刻流派的发展突破了“印宗秦汉”的藩篱,篆刻与书画共同发展。明朝钤鉴藏印的熱度只增不减。清朝统治者倾慕汉民族的传统文化,将对鉴藏印的研究推向了高潮。

三、鉴藏印的功能

印章中内容有收藏、鉴定、审定、欣赏、观览之别。鉴藏印兼具实用(鉴别真伪)和艺术(审美鉴赏)两种功能。鉴藏印不仅开启了唐宋以后书画收藏、鉴赏之风,使我国历代书画作品传承有绪,且为印章与书画相结合创造了新形式。我们通过历代鉴藏印的内容可以了解时代风尚与用印特点。自古以来,诗书画印这四种传统艺术既可以是独立存在的,也可以是相辅相成的,它们共同构成一幅完整、精美的画作。在漫漫的历史长河中,印文化繁荣发展,出现了鉴藏印、闲章、印章边款、字号印、流派篆刻等,为印文化的发展增添了浓重的一笔。书画大家的鉴藏印不仅是一件艺术品,也成了鉴定古书画真伪的重要组成部分。

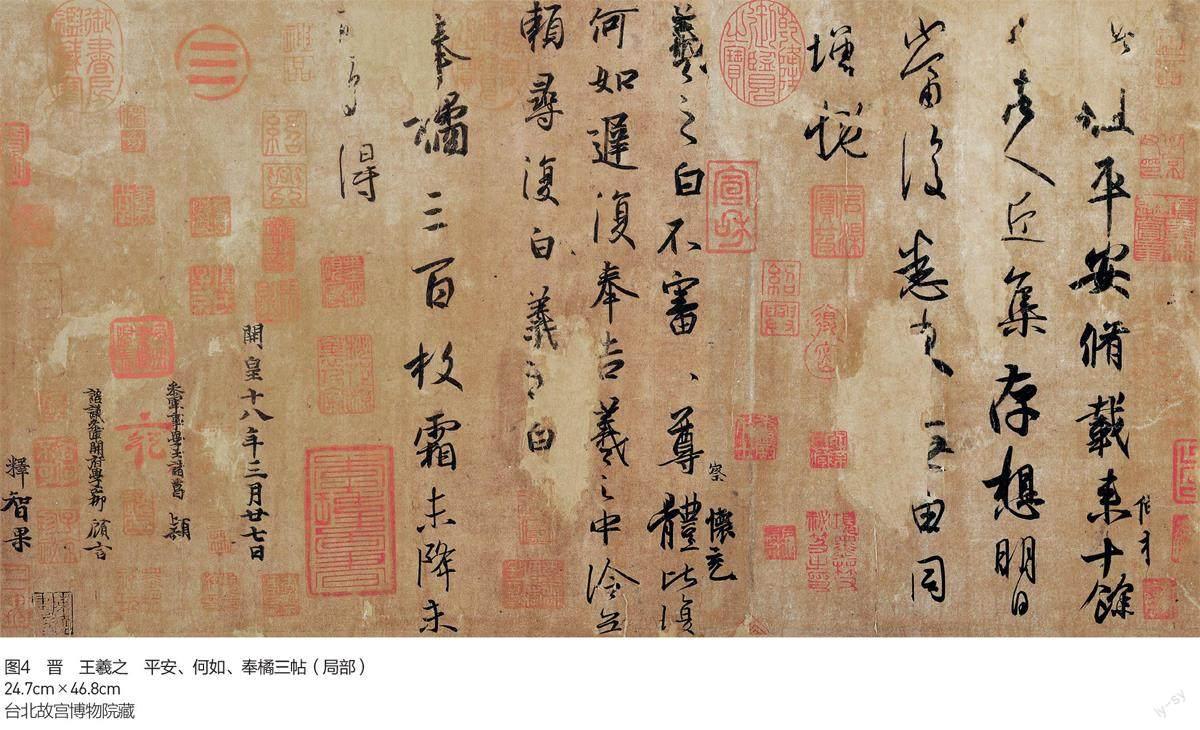

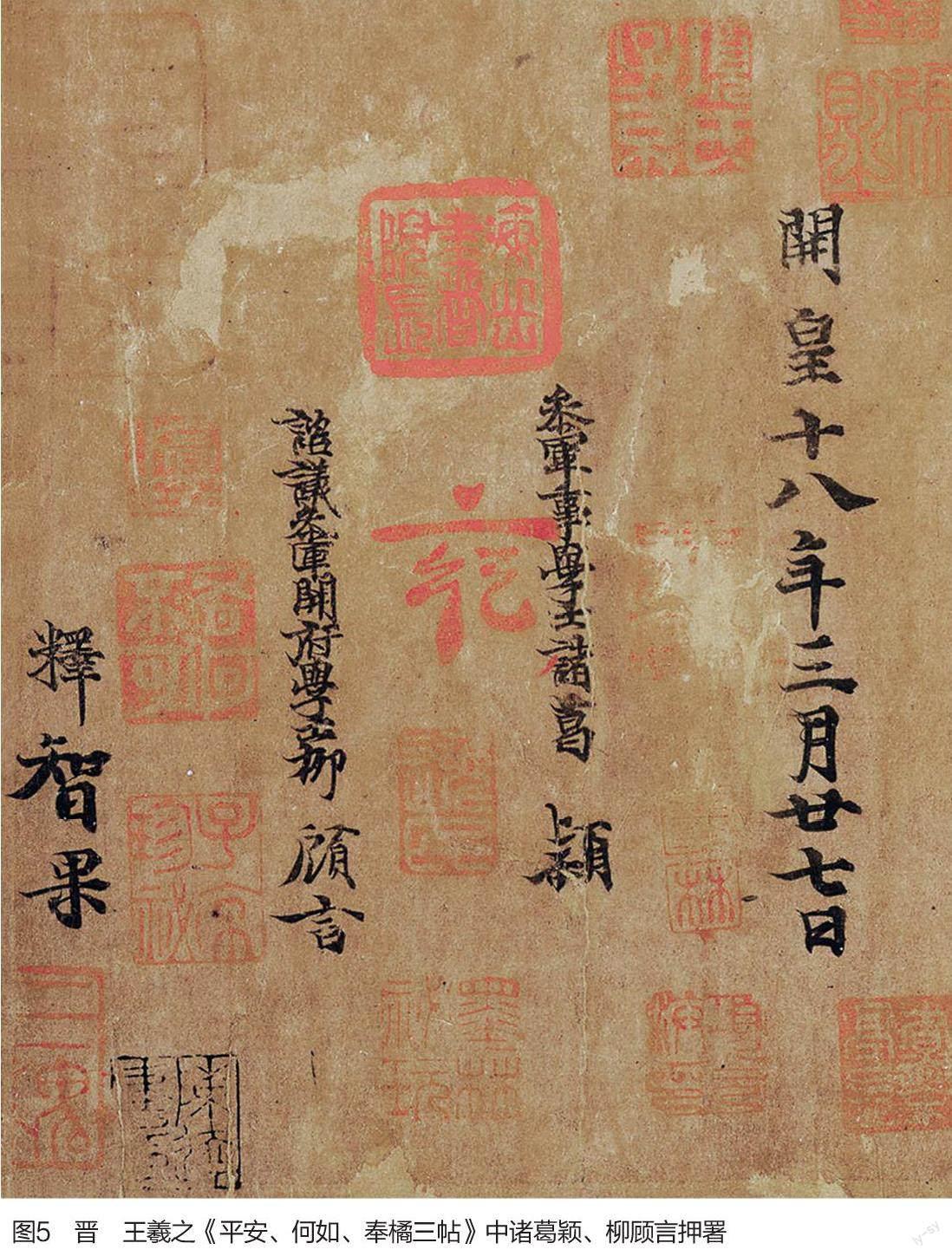

以王羲之的《平安、何如、奉橘三帖》(图4)为例[4],押署有隋代的诸葛颖、柳顾言(图5),以及宋代的欧阳修、韩琦等十几人。古代的文人学者看到如此优秀的艺术作品肯定要纪念一下,这时鉴藏印的作用就体现出来了,在不破坏原作品的前提下,钤盖印章的效果就比押署好很多。北宋以后,鉴藏印逐渐代替了押署。

结语

钤盖鉴藏印这一风气历经几个朝代,经久不息,使得印章与书画完美结合,也给后人鉴定书画真伪、画作水平留下了重要的依据。鉴藏印是印文化的重要组成部分,也是古人留给我们的珍贵文化遗产。对于这一优良的文化传统,我们应当也必须继承、发扬。

约稿、责编:史春霖、金前文