具身认知视角下的儿童音乐玩具交互设计研究

2023-06-22张佳燕徐娟芳

张佳燕 徐娟芳

摘要:音乐玩具是一种广受儿童青睐的学习和娱乐工具,而儿童时期是人的具身认知发展的重要阶段,在此背景下,研究具身认知视角下的儿童音乐玩具交互设计方法对优化交互体验、激发儿童对音乐的探索欲和创造力具有积极的影响。文章首先阐述具身认知和具身交互理论及研究现状,探讨儿童音乐启蒙教育的重要性及市场上音乐玩具的设计现状,发现具身认知理论介入儿童音乐玩具设计的可能性;其次,根据具身认知理论,归纳不同年龄阶段儿童的具身认知特点,提出具身认知视角下的儿童音乐玩具交互设计策略;最后,在确立合理设计策略的基础上进行设计实践。访谈5~6岁学龄前儿童及其家长,发现这一阶段的儿童有强烈的户外探索需求,从而提出面向学龄前儿童的自然探索类音乐玩具的设计机会点,在设计过程中灵活运用多感官交互、隐喻式引导、情景化设计的设计策略,最终提出“音乐宝可梦”儿童音乐玩具设计方案,并进行阐述,以期为相关领域的儿童产品交互设计提供借鉴。

关键词:具身认知;儿童;音乐玩具;交互设计

中图分类号:TS958.02 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2023)04-000-04

0 引言

随着科技的发展和社会的进步,儿童玩具的种类和形式不断更新。音乐启蒙作为一种能增强儿童感知能力和表达能力的教育方式,愈发受到家长的重视。相较于音乐活动,音乐玩具更能体现儿童的主体地位,增强其主动探索音乐的能力。音乐玩具不仅要让儿童在玩玩具的过程中获得快乐的体验,还要激发儿童的创造力和想象力,促进儿童的智力和身体发育。

具身认知是指人类通过感官和肌肉的反馈信息,感知自身与周围环境的交互过程。儿童时期作为人类重要的成长阶段之一,发展儿童的具身认知能力至关重要。通过结合具身认知理论和儿童音乐玩具设计,可以更好地促进儿童的认知、创造和发展。因此,本文将探讨具身认知视角下的儿童音乐玩具交互设计,以期为儿童玩具设计提供新思路。

1 概述

1.1 具身认知理论

梅洛·庞蒂最早提出认知存在于身体的感知和行为活动中,具身认知(Embodied Cognition)是认知心理学中描述认知科学的一种重要观点。与传统的信息加工理论不同,具身认知强调认知是身体、环境和活动共同作用的结果,强调身体在认知活动中的核心作用[1]。

换句话说,人类的认知不仅是通过思维和逻辑推理来完成的,还受到身体的感官、动作和情感的影响。学术界普遍认同具身认知的三大原则包括:认知来源于情境、认知的介质是身体、感知觉决定认知内容[2]。

具身交互(Embodied Interaction)是具身认知理论在交互设计领域的应用,强调用户作为具身化角色进行认知与操作[3],与传统的计算机交互方式不同的是,具身交互更加强调人体与环境的互动关系,从而创造更加自然、直观、感性的交互体验。具身交互通常用于设计新型的人机交互系统中,如虚拟现实、增强现实、智能家居、教育等领域。

1.2 儿童音乐启蒙教育的重要性

研究证实,能够坚持学习音乐的儿童,其智商明显高于其他同龄儿童。合理的早期音乐教育对提升儿童感知和表达能力、组织协调能力、想象和创造能力等均有助益。随着认知水平的提升,家长逐渐意识到音乐启蒙对孩子未来发展的重要意义。然而,很多孩子往往被迫过早地接触专业的乐器培训班,在枯燥的课程中逐渐对乐器学习失去兴趣。

不同于乐器,儿童玩具作为游戏的重要载体,能以更贴近孩子天性的方式与孩子互动,让其能够在自由自在、无拘无束、愉悦并且充满审美幻想与创造的精神状态下进行音乐活动[4]。

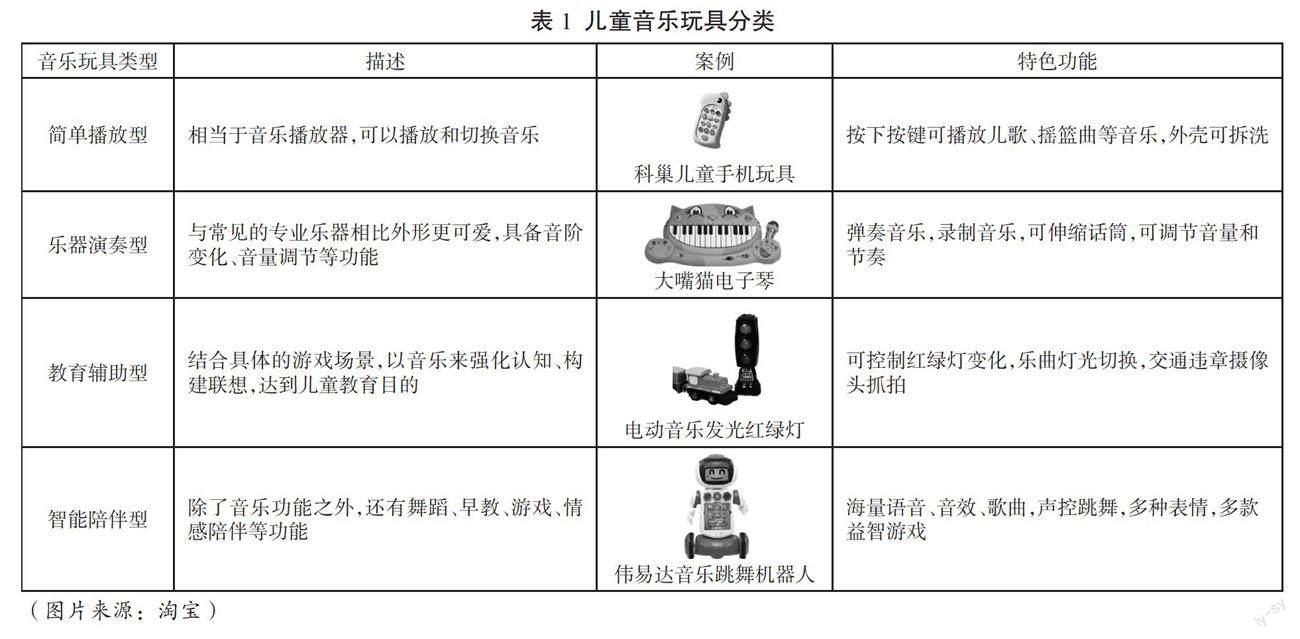

1.3 儿童音乐玩具设计现状

音乐由于与儿童有自然亲密感并且自带娱乐属性,常常被用于玩具设计中。當前市面上儿童音乐玩具种类繁多、发声方式多样,根据不同的设计侧重点总结归纳为四种类型(见表1)。研究发现,简单播放型、教育辅助型、智能陪伴型玩具均以触发音乐播放为目的,缺少儿童介入音乐的探索过程,乐器演奏型玩具则以常见的乐器为载体,具备调节音高、音量、音色等要素的作用,主要通过弹奏、击打、灯光反馈等形式进行交互,更能激发儿童的探索欲和创作欲。但是由于乐器形式的限制,也存在互动模式固定、音乐形式单一等缺点,难以激发儿童对声音的探索与思考。简单来说,目前我国儿童音乐玩具总体形式单一、可玩性不强,难以激发儿童的兴趣。

具身认知理论可以为儿童音乐玩具设计提供新思路。第一,儿童对具身交互的接受度高,能够更加自然地接受和理解玩具的使用方法。第二,具身认知强调通过身体的参与和感知来促进学习和发展,可以激发儿童对音乐学习的兴趣和主动性,促进认知、情感和肌肉发展。面对音乐玩具同质化严重、形式单一的问题,具身交互作为一种创新方式,可以增强音乐玩具的差异化和竞争力。

2 儿童发展的具身认知特点

根据具身认知理论,儿童身体与外界互动时所获得的感知觉经验和运动经验共同促进了儿童认知的形成[5]。感知觉经验主要包括视觉、听觉、触觉、时空感知等,运动经验主要包括粗大运动技能和精细运动技能。不同年龄阶段的儿童在具身认知方面具有不同的特征(见表2)。

儿童在1~2岁能辨别物体大小、形状,听懂简单指令;在3岁左右能精细区别声音;4~5岁完善听觉发育,体力和平衡感提升,手部运动朝更精细的方向发展,能进行乐器演奏、歌唱、韵律活动;6岁基本完成视觉发育,在粗大运动和精细运动技能方面的发展基本成型。

儿童在成长过程中表现出不同的感知觉经验和运动经验特性,儿童音乐玩具交互设计应考虑具体年龄段的特点来进行针对性的设计研究。

3 基于具身认知的儿童音乐玩具交互设计策略

3.1 多感官交互

根据具身认知理论及儿童的具身认知特点,多项感官的同时调动能帮助儿童的知觉与表象之间产生联系。优秀的音乐玩具除了刺激儿童的听觉感官外,还要调动其他更多感官配合,加强音乐与视觉、触觉、空间感知和肌肉运动的协调。

例如,市面上的音乐玩具采用鲜亮的配色、肌理感的材料,音乐往往伴随着灯光、震动等交互反馈,从视觉、听觉、触觉通道不断丰富儿童的感官体验。户外音乐玩具则更强调儿童的运动训练,在游戏中以手部动作、身体律动、肌肉控制和视听触感官的配合来充分锻炼儿童的感知觉和运动系统。

3.2 隐喻式引导

隐喻设计是使用象征等手法,利用其他物体使用户理解目标物体,简单明确地呈现新的复杂概念的一种方法。具身认知中的隐喻式交互设计则更加强调通过与用户身体感觉和行为经验相契合的交互方式来提升用户体验。

例如,使用手柄控制游戏中的角色移动,借鉴了日常生活中手柄控制车辆的概念,通过身体感觉的方式增强了用户对游戏操作的参与感。低龄儿童对物体的认知水平有限,隐喻式交互引导可以帮助儿童更好地理解和参与音乐玩具的使用,增强儿童对玩具的兴趣和好奇心,激发其学习动力和创造力。

3.3 情境化设计

具身认知强调的身体是处于物理环境、自然环境和文化环境下的,局部和整体的情境都会对认知产生影响。儿童对音乐的认知与环境息息相关,情境化设计可以提供一个具有情境和互动性的场景,提升玩具的游戏性,降低专业性,增强儿童的参与感和沉浸感。在儿童音乐玩具设计中,考虑构建故事化情节、引入角色扮演、设置阶段性任务等形式,通过场景布置、道具设置等手段,创造富有互动性和趣味性的情境,增强儿童参与感和想象力。

4 具身认知视角下的儿童音乐玩具设计实践

4.1 设计定位

在开展儿童具身认知特点和儿童音乐玩具交互设计策略研究的基础上,选择5~6岁的学龄前儿童作为目标用户,对10组儿童和家长进行半结构化访谈。访谈结果显示,该年龄段的儿童逐渐从对家庭环境的探索过渡到对自然环境的探索,儿童和家长有十分强烈的户外探索、自然教育方面的需求。笔者以面向5~6岁学龄前儿童的自然探索类音乐玩具为设计对象,围绕具身认知视角下的儿童音乐玩具交互设计策略,进行设计实践。

如图1所示,“音乐宝可梦”是一款儿童户外音乐玩具。儿童在户外玩耍时,可以将大自然的声音收集到精灵球中,然后在主机上选择合适的背景音,拍击精灵球即可播放已收集的声音,融合演奏出美妙的音乐。这款产品不仅满足了儿童的好奇心和探索欲,还可以让儿童在探索大自然的过程中受到启发,激发创作潜能。

4.2 设计方案描述

4.2.1 融入多感官交互

该音乐玩具能够灵活锻炼儿童的视觉、听觉、触觉、手部和身体运动等感知觉和运动经验。在音乐收集阶段,用户需要提供捏、按压、松开等手部动作,以及下蹲、走等身體动作,充分锻炼手、眼、脑的协调能力。在音乐演奏阶段,用户把录音球放回主体后,需要提供拍打动作,此时录音球会播放10秒录音,录音球底座会有节奏地发光,外侧灯光条也会随音量大小发生明暗变化,这一过程主要将音乐与视觉、触觉、空间感知以及精细运动进行关联。

4.2.2 运用隐喻式引导

选取5~6岁儿童日常生活中熟悉的物体来进行隐喻式设计(见图2)。“音乐宝可梦”的录音球参考了“精灵球”的外观,引导儿童将声音捕捉到精灵球里面。音乐弹奏元件参照“蜂巢”设计成六边形,儿童采集自然之声,就像蜜蜂采集花蜜一样。产品的收纳主体设计来源于“百宝箱”,让儿童将收集到的声音装进百宝箱中,珍藏自己的音乐宝藏。隐喻式设计可以激发儿童的探索欲,帮助儿童理解音乐玩具的使用方法。

4.2.3 结合情境化设计方法

通过道具设置、故事设计的形式引导儿童收集音乐元素。如图3所示,产品配备了故事绘本,绘本中每一页都是一个新的探索主题,儿童需要扮演“探险家”,根据绘本上的提示完成音乐元素的收集,每一页均可单独撕下,夹在产品上盖的卡槽内。绘本会按照不同的主题、场景、曲风设置不同的音乐元素收集任务,并以具体的图片帮助理解,保障音乐的和谐性。

此外,考虑到儿童熟练使用后追求更开放的音乐探索形式,设定分阶段的任务卡片,从音乐元素的“全提示”到“提示+自定义”再到“完全自定义”,充分激发儿童的创造力和音乐潜能。

5 结语

本文对具身认知理论进行研究,归纳分析音乐启蒙教育和儿童音乐玩具设计现状,发现将具身认知应用于儿童音乐玩具设计的可能性,总结儿童不同阶段的具身认知特性,提出具身认知视角下的儿童音乐玩具交互设计策略和方法,并进行设计实践。本文提出的交互设计策略主要来源于具身认知模型和儿童具身认知特性,但是对现有的儿童玩具相关设计方法研究不够充分,希望能在未来进一步完善。

参考文献:

[1] 张静,陈巍.对话心智与身体:具身认知的内感受研究转向[J].心理科学,2021,44(1):30-36.

[2] 黄薇,邵恩雨,吴剑锋.基于具身认知的就医导视系统适老化设计研究[J].包装工程,2023,44(2):290-297.

[3] 姚争为,杨琦,潘志庚,等.具身交互与全身交互的比较[J].计算机辅助设计与图形学学报,2018,30(12):2366-2376.

[4] 周晔星.基于有形用户界面的儿童音乐智能玩具设计研究[D].杭州:浙江大学,2017.

[5] 王秀丽,蒋晓,赵丹琳,等.基于具身认知的儿童智能玩具交互设计研究[J].包装工程,2019,40(16):165-170.

作者简介:张佳燕(1998—),女,江苏无锡人,硕士在读,研究方向:交互与体验设计。

徐娟芳(1984—),女,江苏无锡人,博士,副教授,研究方向:人机交互设计、服务与体验设计。