CT、MRI 扫描诊断颅内鞍区肿瘤的征象分析及价值对比

2023-06-19郑晓娟吕先文通信作者

郑晓娟,吕先文(通信作者)

(武穴市第一人民医院放射影像科 湖北 黄冈 435400)

鞍区肿瘤是原发于鞍区附近的一种颅内肿瘤,常见的肿瘤类型有垂体瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、胶质瘤和动脉瘤等[1]。鞍区肿瘤的发病部位和生长方式较为特殊,且颅内鞍区的区域位于颅中窝,因此鞍区肿瘤的确诊难度较高[2]。较多肿瘤患者因未得到早期诊断和治疗导致病死率较高,故鞍区肿瘤的早期诊断显得至关重要[3]。目前临床上常采用影像学技术对鞍区肿瘤进行诊断,磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)可用于人体内部结构成像,从内部反映出人体器官早期病变情况[4];电子计算机断层扫描(computed tomography,CT)检查具有扫描时间快、图像清晰度高等特点,在临床诊断中应用较为广泛[5]。但由于同一肿瘤可能影像学表现并不同,甚至不同肿瘤可能具有相似表现,导致采用影像学诊断鞍区肿瘤具有一定难度[6]。基于此,本研究旨在对比CT、MRI 扫描诊断颅内鞍区肿瘤的征象分析及诊断价值。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年10月—2022年10月我院收治的80 例颅内鞍区肿瘤患者,其中男49 例,女31 例;年龄19 ~71 岁,平均年龄(42.61±10.52)岁;体重指数19.5 ~26.8 kg/m2,平均(23.18±2.01)kg/m2。

1.2 入选标准

纳入标准:①临床表现为颅内压过高、头部疼痛以及闭经等;②意识清楚且沟通交流无障碍;③所有患者均经病理学确诊;④自愿签署知情同意书;⑤患者临床资料完整。排除标准:①合并其他神经系统疾病;②其他器官有恶性肿瘤;③凝血功能障碍;④哺乳期或妊娠期妇女;⑤检测依从性不高;⑥免疫功能异常。

1.3 方法

所有患者入院后均予以CT 以及MRI 检查。CT 检查主要内容:采用螺旋CT 扫描仪(东芝64 排CT)进行扫描,设定管电压为120 kV,管电流380 mAs,检查范围从C2 椎体下缘至颅顶,设置层厚、层间距均为3 mm,进行完平扫后再进行CT 增强扫描,碘对比剂为碘海醇注射液[通用电气药业(上海)有限公司,国药准字H20000599,规格100 mL:35g],用量为50 ~80 mL,常规注射并完成增强扫描;MRI 检查主要内容为:采用磁共振成像系统(西门子AVANTO 1.5T)进行磁共振检查,头颈线圈行轴位、冠状位以及矢状位扫描,设定扫描参数为:①T1WI TR=500 ms,TE=20 ms;②T2WI TR=2500 ms,TE=100 ms,层厚、间隙均为3 mm,矩阵采用256×256;经肘静脉注入对比剂钆喷酸葡胺注射液(北京北陆药业股份有限公司,国药准字H10860001,规格15 mL:7.04 g),用量为0.2 mmol/kg。

1.4 观察指标

由我院两位具有丰富影响诊断学的放射科医师对结果进行双盲阅片,且不告知两位医师病理学结果,若两位医师出现分歧,则另请第三位经验丰富的医师进行判定。记录并对比两种检测方式诊断结果,以病理学结果作为诊断“金标准”,计算CT、MRI 扫描诊断颅内鞍区肿瘤的准确率,并对比CT、MRI 扫描颅内鞍区肿瘤征象表现。

1.5 统计学方法

运用SPSS 22.0 统计软件进行数据处理。符合正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)的形式表示,行t检验;计数资料采用频数和百分率表示[n(%)]表示,行χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 病理学检查结果

经病理学检查确诊,80 例患者中诊断为垂体瘤39 例,占48.75%;颅咽管瘤13 例,占16.25%;脑膜瘤17 例,占21.25%;胶质瘤11 例,占13.75%。

2.2 CT 与MRI 检查结果

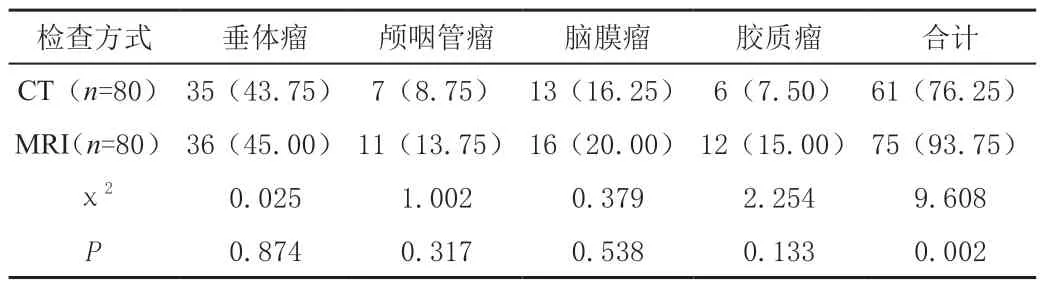

对比CT、MRI 检查方式在各颅内鞍区肿瘤分型诊断准确率,差异无统计学意义(P>0.05);相较于CT,MRI诊断颅内鞍区肿瘤准确率较高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 CT、MRI 检查结果以及准确率情况对比[n(%)]

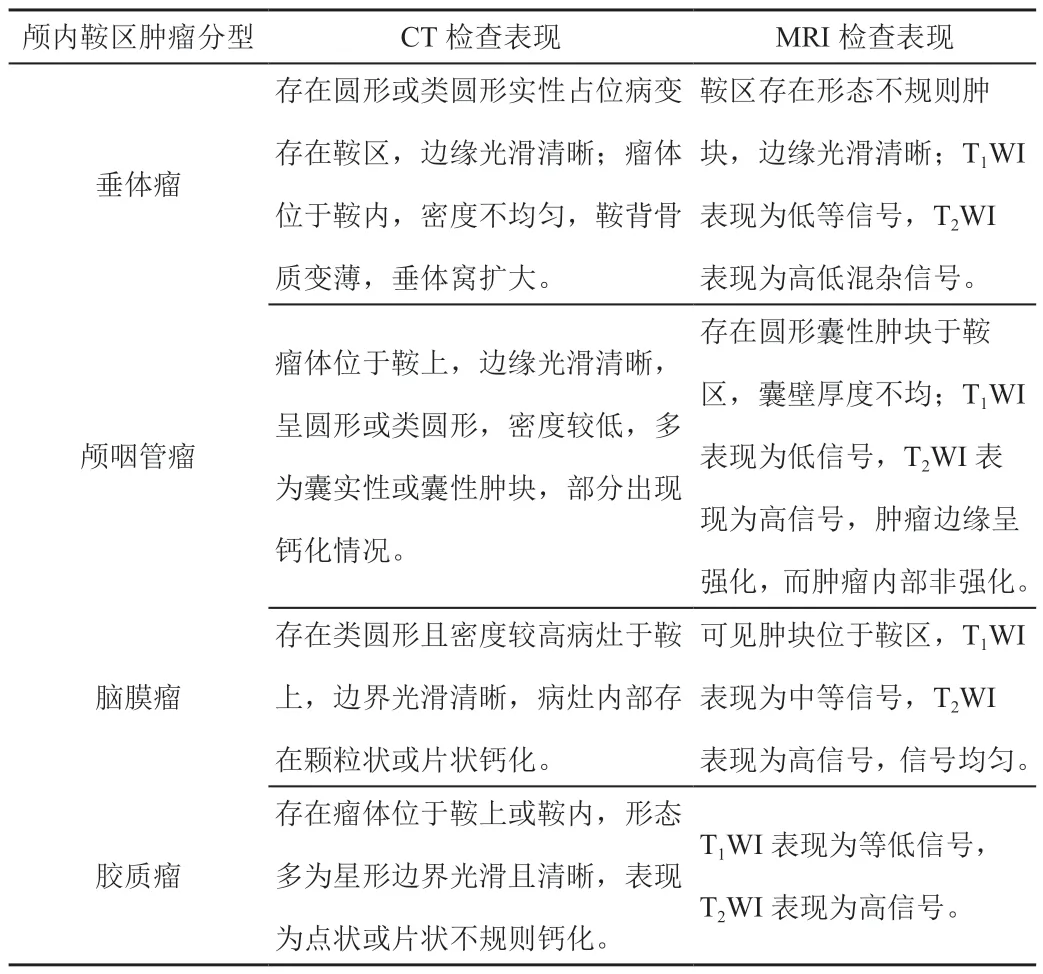

2.3 CT、MRI 诊断各颅内鞍区肿瘤分型征象分析不同颅内鞍区肿瘤的CT、MRI 检查征象分析各有不同,见表2。

表2 CT、MRI 诊断各颅内鞍区肿瘤分型征象表现

3 讨论

鞍区是颅内肿瘤的高发部位,由于其肿瘤位置较为特殊,生理结构较为复杂,且不同肿瘤类型来源存在差异,因此鞍区颅内肿瘤早期诊断难度较大,而鞍区肿瘤若不能得到及时诊断与治疗,可导致病情延误甚至威胁患者生命安全[7-9]。因此,对鞍区肿瘤做出早期诊断并进行及时干预,对于临床上鞍区肿瘤患者的预后具有重要临床意义。

为此,本研究将CT、MRI 扫描用于诊断颅内鞍区肿瘤患者,对比两种检查方式准确率以及分析其影像学表现。CT 和MRI 均属于非侵入性检查,患者依从性好,是临床上多种疾病的首选诊断技术。CT 检查可对鞍区肿瘤进行增强扫描或平扫,从而对病灶进行定性及定位分析,但CT 特异性差,对鞍区肿瘤存在漏诊或误诊的情况[10-12],而MRI 具有多参数、多方位、高清晰度、高对比度和三维成像的优点,还能实现四线定位和定性,从而提高肿瘤的准确率和特异性[13-15]。本研究80 例患者中共有垂体瘤39 例,占48.75%;颅咽管瘤13 例,占16.25%;脑膜瘤17 例,占21.25%;胶质瘤11 例,占13.75%。本研究结果显示,MRI 诊断鞍区肿瘤准确率93.75%,高于CT 诊断准确率76.25%,表明CT 与MRI用于检查颅内鞍区肿瘤诊断均具有良好临床诊断价值,但MRI 检查颅内鞍区肿瘤准确率较高。鞍区肿瘤因主要位于鞍内或鞍上,采用多轴位扫描较易定位;其中鞍上肿瘤常入侵鞍内并强行将垂体后移,此现象在影像学上表现为月牙状;MRI 扫描可显示鞍区肿瘤的特殊征象,例如临床常采用“脑膜瘤尾征”作为诊断脑膜瘤的“金标准”[16]。颅咽管瘤在CT 及MRI 扫描下可清晰显示出囊壁强化以及较明显钙化,较易诊断。垂体瘤一般都会表现出“束腰征”,也曾有学者提出“颈内动脉包埋征”等相关明显特征,均可作为鞍区肿瘤的定性诊断标准[17]。鞍区肿瘤中大多数呈钙化,因此钙化也可作为诊断鞍区肿瘤的重要标准。通过CT 扫描可较为准确地显示鞍区肿瘤钙化面积、范围以及形态。钙化肿瘤中以颅咽管瘤最为常见,其影像学表现较为明显,其边界常呈弧线形。而MRI 可显示钙化时间较短以及CT 较难检出的钙化,且其可通过三维成像清晰显示肿瘤形态以及周边组织情况[18-20]。相较于CT 检查,MRI 可提供多方位清晰图像,对比度较高,且伪影干扰较小,影像清洗,能够将鞍区肿瘤及瘤旁组织、血管关系清晰显示出来;而CT 可显示鞍区肿瘤的钙化及密度情况,且部分呈等密度或混杂密度,并不具有较高诊断价值。因此在实际诊断中可以将CT 联合MRI 来诊断鞍区肿瘤,以提高不同肿瘤类型的诊断准确率。

综上所述,CT 与MRI 用于检查颅内鞍区肿瘤诊断均具有良好临床诊断价值,但MRI 检查颅内鞍区肿瘤准确率较高,值得临床推广使用。