椎动脉V3段异常的3D解剖分型及意义

2023-06-18杨小卫郝定均贾晓康刘正华贺欣王晓东许正伟黄大耿贺宝荣闫亮

杨小卫,郝定均,贾晓康,刘正华,贺欣,王晓东,许正伟,黄大耿,贺宝荣,闫亮

枕颈交界区病变和毗邻解剖复杂,术中一旦造成椎动脉损伤,可能导致灾难性后果,椎动脉V3段异常被认为是椎动脉损伤的主要原因之一[1]。常用的后入路手术治疗该区域病变需要恰当地显露和应用螺钉内固定系统,因此存在较大的脊髓、血管等损伤风险,致残率和致死率极高,一直是脊柱外科手术治疗的难点。

椎动脉起源于锁骨下动脉,参与构成人体大脑后循环,对小脑等脑组织有重要供血功能。随着枕颈交界区研究的深入,发现椎动脉在该区域存在较普遍的变异现象。一旦术中误判造成椎动脉损伤事件,后果与外伤性血管损伤类似,即可能导致椎动脉出血、动静脉瘘,甚至脑梗死或死亡等灾难性后果[2-3]。但临床上枕颈交界区病例相对较少,许多外科医师对该区域椎动脉异常的认识还不够深刻,继而存在术中软组织显露和螺钉植入时椎动脉损伤风险[4]。

尽管有针对尸体标本的枕颈交界区椎动脉变异的解剖研究[5],但鉴于该区域临床相关解剖描述研究较少,而且缺乏聚焦颈后路术中外科显露和置钉角度出发的椎动脉变异解剖分型,为降低椎动脉损伤风险及更加深入研究病变的病理生理过程,本研究拟通过搜集大样本的枕颈交界区椎动脉计算机体层血管成像(computed tomographic angiography,CTA)信息,基于三维重建模型,对椎动脉V3段异常进行三维解剖分型。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:①诊断为枕颈交界区病变,包括创伤、退变、发育异常、肿瘤导致的疾病;②接受术前椎动脉CTA。排除标准:①术后行椎动脉造影患者;②因下颈椎疾病等其他原因行椎动脉CTA 患者;③碘造影剂过敏或过敏体质者;④哮喘不稳定患者、肾功能不全者、严重心脏疾病及恶病质患者。

回顾性搜集西安市红会医院脊柱外科2017 年1月至2021年12月收治的枕颈交界区疾病患者570例,筛选行术前椎动脉CTA 的257 例患者信息。其中男149例,女108例,年龄7~89岁,平均(49.2±16.4)岁。

本研究经西安市红会医院伦理委员会审批通过(审批号:2018048),并豁免患者知情同意。

1.2 椎动脉造影方法

采用64层CT 设备进行扫描,扫描参数为球管电压120 kV,60 mA 左右自动电流。50 mL 碘造影剂经右上肢静脉注入,注射速度5 mL/s。采用跟踪触发方法,选取升主动脉为监测点,造影剂开始注射后延迟6 s 开始扫描,扫描层厚1.0 mm,层间距0.8 mm。上述造影方法根据本院CT 设备调试并参考文献建议[6]。

1.3 椎动脉-枕颈交界区骨质3D模型重建

借助医院影像信息系统(picture archiving and communication system,PACS),调取患者颈部CTA 和CT 平扫数据,重建椎动脉-骨骼复合3D 模型,调试统一的渲染方案后对V3段的异常椎动脉走行和直径异常进行评估。

1.4 统计学方法

采用SPSS 软件对患者一般信息以及采集的CT数据等进行统计,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 椎动脉V3段异常的分型

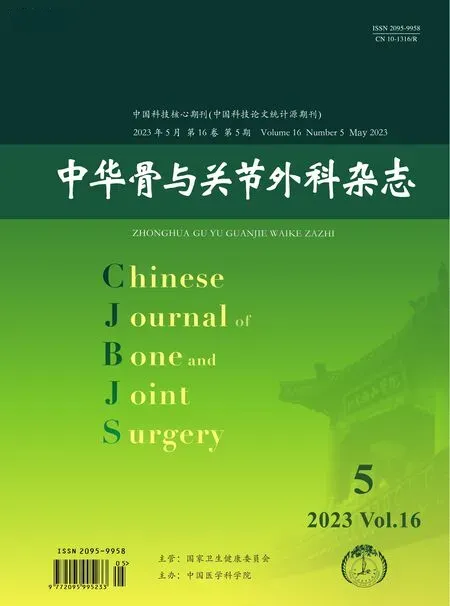

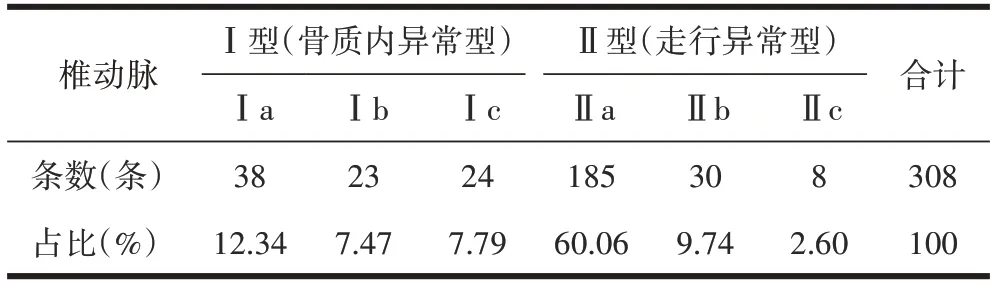

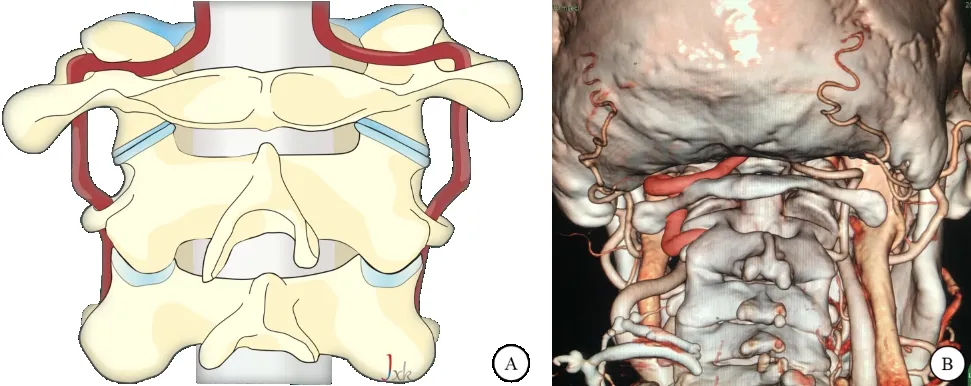

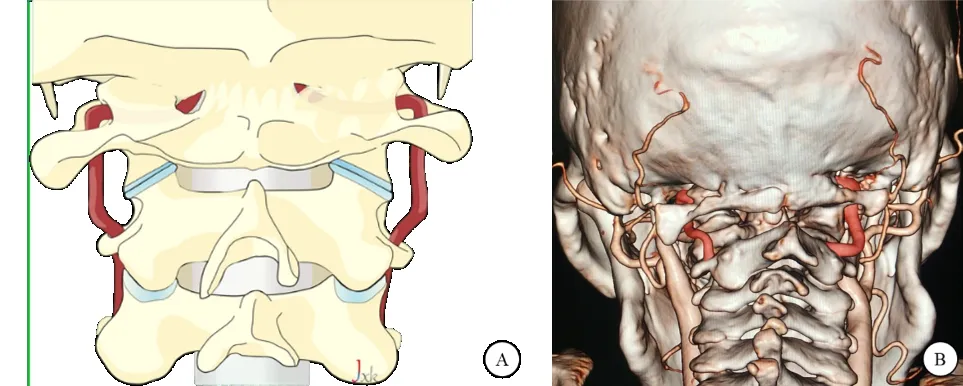

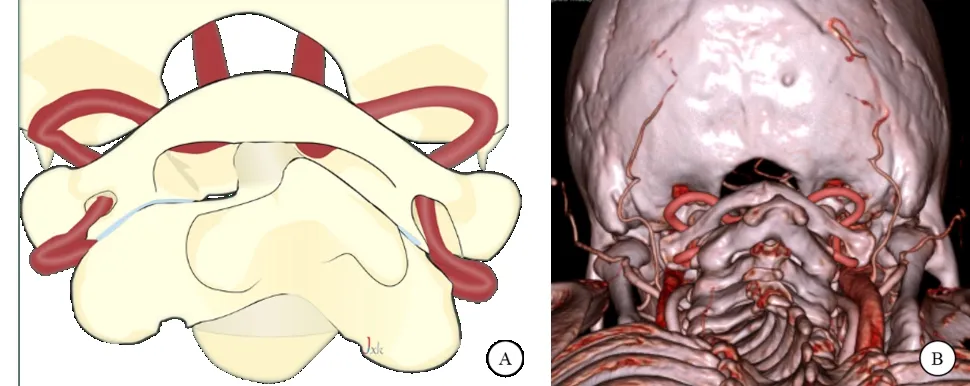

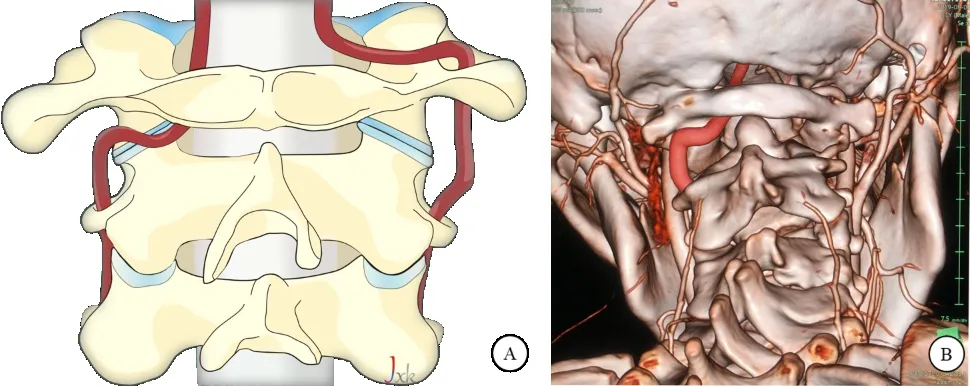

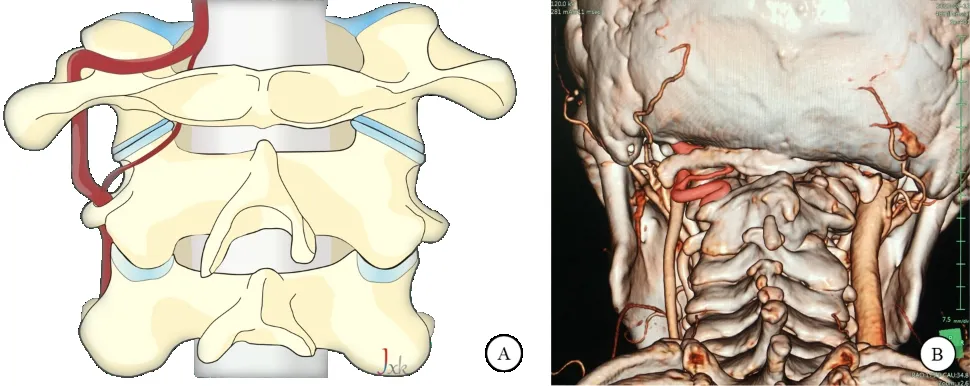

本研究纳入257 例行CTA 患者,共收集514 条椎动脉数据。其中V3 段正常椎动脉191 条(占总数的37.16%);异常椎动脉308 条(占总数的59.92%)。根据椎动脉V3 段异常发生原因,将该区域内异常的308 条椎动脉分为两型:Ⅰ型,85 条,骨质异常导致;Ⅱ型,223 条走行异常导致;分别占异常椎动脉的27.60%和72.40%。根据椎动脉被骨质覆盖的程度,Ⅰ型又分为Ⅰa半钩环型(图1)、Ⅰb钩环型(图2)、Ⅰc全骨质内型(图3)。根据椎动脉在寰椎后弓上下走行的不同,Ⅱ型又分为Ⅱa 椎动脉迂曲型(图4)、Ⅱb椎动脉位于寰枢椎节段间型(图5)、Ⅱc 椎动脉在寰椎后弓附近分叉型(图6),详细数据和所占比例见表1。

表1 椎动脉V3段异常的分型

图1 Ⅰa型(左半钩环型)示意图和模型图

图2 Ⅰb型(左钩环型)示意图和模型图

图3 Ⅰc型(双侧全骨质内型)示意图和模型图

图4 Ⅱa型(双侧迂曲型)示意图和模型图

图5 Ⅱb型(左侧节段间型)示意图和模型图

图6 Ⅱc型(左侧分叉型)示意图和模型图

2.2 椎动脉闭塞及优势问题

鉴于该分型主要是按照椎动脉在V3段走行及与骨质关系进行分类描述,因此对于椎动脉V3 段闭塞不显影问题单独计数,CTA 显示闭塞椎动脉15条(占514条总数的2.92%)。

本研究对优势动脉和非优势动脉变细问题也进行了统计,但变细的椎动脉不影响对走行的判断。若该条椎动脉虽然较优势侧变细,但走行正常则属于正常类型,反之属于椎动脉异常。257 例患者中双侧椎动脉直径相似者185 例,左侧直径变细者18 例,左侧闭塞者8 例;右侧直径变细者39 例,右侧闭塞者7 例。换句话说,右侧优势椎动脉者26 例,左侧优势椎动脉者46例,而且椎动脉闭塞者均为单侧闭塞。

3 讨论

鉴于以往枕颈交界区椎动脉V3段异常分类逻辑性和全面性的不足[7-9],本研究提出基于骨质异常和走行异常的思路进行分类整理提出分型,这点更符合外科医师术中操作习惯将骨性标志作为安全界限的思维逻辑。

3.1 椎动脉V3段异常各分型的特点及相关研究

椎动脉V3段走行异常和骨质内异常为颈后路显露和置钉过程带来损伤风险,一旦发生血管损伤可能造成术后椎动脉动静脉瘘、脑梗死等不良后果。以往研究也关注到寰椎后弓及毗邻的椎动脉沟骨性结构变异的复杂性及其对临床的参考意义[10-11],本研究结果的Ⅰ型所描述的椎动脉被骨质不同程度遮挡,而且术中使用神经剥离子牵拉保护时血管活动度较差,以往研究从寰椎骨性钩环结构侧面而并非直接从血管角度对这类变异进行报道[12-13]。Ⅱ型描述的走行异常现象,术者必须在术前通过CTA 评估后了解局部解剖,否则盲目在该区域操作可能造成血管意外事件。本研究结果的Ⅱa 型定义为椎动脉在寰椎后弓上方椎动脉切迹部位脱离椎动脉沟向后弓后方迂曲,且越过该部位后弓≥3 mm。该数值的界定考虑到CT 层厚、椎动脉随体位存在一定微动等因素,测量方法为后弓上方椎动脉前壁到后弓的垂直距离。该类型的意义在于椎动脉在寰椎后弓置钉区域明显高出后弓,给手术操作带来潜在风险,鉴于该特点具有血管损伤风险,建议谨慎操作,这种异常也被外科医师所关注[7]。

3.2 椎动脉V3 段异常分型方法的建立和实际应用流程

颅颈交界区椎动脉畸形复杂多变且畸形对手术显露和后路置钉策略影响较大,因此非常有必要搜集大样本的病例来分类描述椎动脉畸形信息,期望为开展枕颈区手术的医师提供参考,强化术前椎动脉三维检查意识,从而提高手术安全性和有效性。本研究结果建立的V3段骨性结构和椎动脉三维模型基于院内PACS 系统,通过重建和渲染功能调试出最佳的寰椎-椎动脉表面三维模型,从而观察椎动脉变异的类型,也可通过三维重建在矢状面或水平面测量相关椎弓根置钉参数。若有的医院无PACS,也可以与CT 医师沟通后摸索本院的CTA 参数,由放射科医师在专业工作站完成相关数据重建和成像后将图像提供给脊柱外科医师。总之,脊柱外科医师需要有椎动脉V3 段畸形的意识,从而做到术前CTA 应检尽检[14],而且该检查具备无创和可重复的优点。近年来,也有部分医院借助3D 打印技术建立寰枢椎区域骨骼和椎动脉模型,术前消毒后为术中提供实时立体参考[15]。对于椎动脉损伤后的情况,有学者报道了96例上颈椎骨折脱位治疗中出现6例椎动脉损伤,患者术后均出现不同程度的脑缺血症状,经介入等治疗后好转,鉴于此推荐术前完善检查,避免椎动脉损伤[3]。

3.3 椎动脉V3段异常的原因

椎动脉V3 段涉及的寰枢椎疾病复杂多变,从生物力学角度考虑因先天发育、创伤、寰枢关节炎症、关节退变等造成局部解剖的力学关系改变,毗邻血管和脊髓受到刺激,导致椎动脉异常现象。有学者报道寰枢椎失稳病史较长会导致椎动脉畸形率升高[16]。对于枕颈交界区骨性畸形是否与椎动脉畸形相关联的问题,也有学者给予了肯定[17]。换个角度,术前若发现枕颈交界区骨性畸形,相较于新鲜齿突骨折患者更有必要行术前CTA 检查和三维模型评估。对于CTA 显示寰枢椎区椎动脉闭塞不显影问题,仔细观察后发现其起始段一般都有显影,而远端不显影,考虑与发育不良、椎动脉内斑块、血栓、损伤等因素有关。椎动脉在人体的左右侧差异化问题即表现在优势动脉上,术者要有意识优先保护优势侧。此外,术者在术前制定手术计划和术中操作时始终要有左右侧差异化对待的意识,从而避免血管损伤带来的脑缺血风险。

3.4 椎动脉V3段异常分型的临床指导意义

本研究归纳的解剖分型具有实际临床应用场景,主要体现在枕颈交界区后路手术显露和置钉的椎动脉保护价值方面。首先,建议术前尽可能获取该区域椎动脉CTA 结果并进行三维重建,术者在脑海中形成椎动脉解剖分布的大体印象。其次,显露过程尽量依据骨组织为安全标记,谨慎显露毗邻软组织。然后根据分型类别分析,主要涉及置钉安全界限和置钉策略问题。Ⅰa 型、Ⅰb 型建议探查寰椎后弓骨质外的椎动脉确定寰椎置钉安全界限,Ⅰc 型建议靠寰椎后弓下缘选择半侧块-半椎弓根置钉策略。Ⅱa型、Ⅱb型、Ⅱc型因无骨质遮挡,除了显露过程需谨慎外,建议术者用棉片和神经剥离子保护椎动脉后再置钉。

3.5 展望

目前椎动脉V3 段解剖异常研究较少,而且风险极高的枕颈交界区手术一般集中在国内较大的骨科中心开展,那么搜集各种解剖变异的工作就很有价值。笔者在搜集病例过程中发现有必要借助数字骨科学理念在中心内或多中心建立我国枕颈交界区骨性畸形和椎动脉畸形数据库,继而开源化分享,为提高手术安全性和有效性及推动我国上颈椎手术技术规范化发展提供便利。此外,关于骨性畸形和椎动脉变异的病理生理机制研究也需要更多的研究数据进行深入探索。

4 结论

枕颈交界区椎动脉CTA-骨骼3D 重建模型为椎动脉及毗邻结构的动态三维影像评估提供了一种新的手段,对发现椎动脉V3 段变异具有重要价值。未来需要进一步验证该段椎动脉分型的临床指导意义。

【利益冲突】所有作者均声明不存在利益冲突