抢劫罪与敲诈勒索罪的区分研究

2023-06-18季江涛

季江涛

摘 要:抢劫罪与敲诈勒索罪在手段与目的上具有相似性,尤其在针对受害人采取暴力、胁迫的场合下,两罪不容易区分。传统理论“两个当场”说仅仅是从形式上对二者进行区分,不能作为实质区分标准;“暴力程度”说有一定合理性,但其判断标准并未统一;“处分自由”说没有脱离暴力程度说的思路,仅是从另一角度的辅助证明。两罪在实践中的表现形式可以类型化为六种情形,不同情形下暴力胁迫的程度以及时间紧迫性均存在差异。区分两罪应以受害人是否被压制反抗为标准,确定实践中不同情形下判断受害人是否被压制反抗的方法。

关键词:抢劫罪;敲诈勒索罪;当场实施暴力;使用暴力胁迫

一、问题的提出

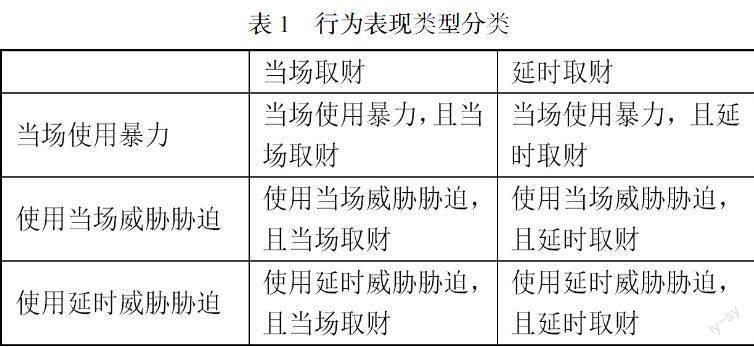

从我国刑法规定来看,抢劫罪与敲诈勒索罪都包含手段行为与目的行为,所侵犯的对象都是复杂客体。二者在实践中所采取的手段都包含着暴力与胁迫,主观上都以取得财物为目的,这导致两罪在犯罪构成上存在相似。尤其是在行为人对受害人采取暴力、胁迫的场合下,由于都符合“犯罪人采取一定的手段行为-被害人财物丧失”的构造外观,导致在认定抢劫罪与敲诈勒索罪上出现界限模糊的情况。因此有必要讨论在针对受害人采取暴力、胁迫的场合下,两罪的界限的区分。由于在针对受害人采取暴力、胁迫的场合下,两罪有着极其相似的构造外观,根据行为人所采取的手段以及获取财物的时间不同,可以在该情形下对行为表现进行类型化分类(表1)。

从以上六种类型可以看出,在针对受害人采取暴力、胁迫的场合下,客观行为表现方式具有明显的差异。首先,从状态上看,这种差异体现在采取暴力、胁迫手段以及取财的紧迫性上;其次,从手段上看,采取暴力、胁迫手段程度不同也会成为影响定罪的因素;最后,當紧迫性状态与手段的不同程度结合在一起,如何区分两罪的界限成为亟需解决的难题。基于此本文将对既有观点理论进行分析比较,并在此基础上认为在不同类型中应以是否压制受害人压制反抗作为两罪区分的着眼点,为两罪的界限问题贡献解决方案。

二、既有区分标准之分析

理论界对于两罪的区分贡献了许多的观点学说,其中具有代表性的有两个当场说、暴力程度说、处分自由说。两个当场说是我国目前通说,但随着科技生活方式的逐步发展,其问题也日益显露。为此暴力程度说以及处分自由说各自从不同角度对两罪的区分提供标准,以期更好地解决两罪的区分问题。下面将对既有区分标准进行综合分析比较。

(一)两个当场说

国内刑法通说认为“两个当场”是区分二者的重要依据。该说认为抢劫罪的构成应当符合两个当场的特征,即行为人当场实施暴力胁迫并当场取得财物。我国学界通说指出“抢劫罪中的暴力威胁具有当场即时发生的现实可能,若被害人不当场交出财物,行为人会当场将其杀害或者伤害;而在敲诈勒索罪中,行为人的暴力威胁不可能当场实现,存在一定的时空性”。司法实务中同样采用该说。《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺案件适用法律若干问题的意见》第9条“抢劫罪表现为行为人劫取财物一般应在同一时间、同一地点,具有‘当场性”。

但是该说存在一定的疑惑。首先,“两个当场”说缺乏对暴力程度的考察。我国刑法并未对抢劫罪的暴力程度作出规定,也没有明确的司法解释。但不同暴力程度下进行取财对法益的侵犯是不同的。该说并未对手段行为的程度进行探讨,对此引起了学界对该说的质疑。面对质疑,有学者进一步提出: “传统的‘两个当场应该坚持,但‘两个当场并非成立抢劫罪的充分条件,而是必要条件,即只有当场实施了足以抑制他人反抗的暴力,或准备当场兑现的足以抑制他人反抗的暴力性胁迫,同时当场取得财物的,才成立抢劫罪,否则仅成立敲诈勒索罪。”该观点对构成抢劫罪适用两个当场进行了严格限定,看到了暴力胁迫与取财之间的关系,同时又关注到形式上的特征。但在实践中仍有并非当场取得财物的案件被认定为抢劫罪,且按照该观点不能构成抢劫罪的将都归入敲诈勒索罪也值得商榷。其次,“两个当场”说过度强调实施暴力与取财的同时性。早期在实践中多数被认定抢劫罪的案件都符合暴力与取财同时性这一特征。但在信息化、网络化的智能时代,当场取得财物这一特征逐渐变得不再明显。例如行为人使用暴力胁迫使得被害人说出银用卡密码,随后行为人自行借助金融网络或ATM机取钱的情况。只关注同时性这一特征而忽略整体的行为方式,会不当地缩小抢劫罪的处罚范围。过度关注二者的外在同时性使得两个当场被认为只是形式性的特征。

(二)暴力程度说

由于两个当场缺乏对暴力程度的讨论,暴力程度标准则成为区分两罪的路径之一。该标准是指抢劫罪中的暴力胁迫必须达到足以压制他人反抗的程度,而敲诈勒索罪的暴力胁迫只要足以使被害人产生恐惧心理即可。实际上,暴力程度标准是经历阶段性发展后的提炼。早期,学界认为暴力不能成为敲诈勒索的手段,因而行为人是否采取暴力被作为划分二者的标准。例如,有学者指出“这两个罪的显著区别在于,抢劫罪可以是使用暴力,当场取得财物,而敲诈勒索罪不可能当场使用暴力,而只能是依靠威胁。”但是,从我国刑法规定来看,抢劫罪的手段行为明确规定包含暴力,而敲诈勒索罪的手段没有明确规定。无法从条文中推导出敲诈勒索罪不包含暴力的结论。实践中,仍有大量行为人实施了一定程度的暴力被定性为敲诈勒索罪的案件。因此,该标准进一步发展为暴力可以成为敲诈勒索的手段,并且根据程度不同还可以成为划分两罪的依据。例如,有学者指出“对两罪进行区分的关键不是是否使用了暴力行为,而是使用的暴力行为有没有达到能够完全压制被害人的反抗这种程度,若是没有达到这种程度,就算是符合传统理论的“当场取得财物”这一标准也不能认定其为抢劫罪。”按照该观点,两罪的区分不在于是否实施暴力、胁迫,而是实施程度的高低。暴力程度标准更像是给两罪设置了一个阈值,达到该阈值便可以认定抢劫罪,反之则会归类到敲诈勒索罪中。该观点看到了手段行为与两罪之间的联系,从两罪构成要件内部相同点出发进一步剖析两罪的差异。

(三)处分自由说

与上述观点相对,近年来有学者从法益自由侵害程度出发,以被害人是否具有处分自由为区分二者的标准。该观点认为抢劫罪中被害人丧失处分自身财产的自由,而敲诈勒索罪中被害人还留有一定的处分自身财产自由的空间。例如,有学者认为“对两罪界分的关键并非行为人是否当场取得财物,而在于被害人交付财物的真正原因及当时的主观意志自由。”可以看出,该观点的成立以承认“处分自由”是敲诈勒索罪构成要件的必备要素为前提。根据该观点,抢劫罪的犯罪构造变为行为人实施强制行为,压制被害人反抗后取得财物;敲诈勒索罪的犯罪构造为行为人实施强制行为,被害人基于压力而选择处分财物,行为人进而取得财物。两罪进而被归纳为两种不同的财产犯罪,前者属于压制被害人意愿反抗型,后者属于利用被害人意愿瑕疵型。这为两罪的区分提供了可能。在处分自由的判断上,该观点认为应当从反抗有用以及应能反抗两个方面来把握。反抗有用指行为人取得财物是被害人配合、妥协的结果,应能反抗则强调不妥协的代价在受害人可以承受的范围内。据此,处分自由标准形成一个体系化判断结构。

不过,整体来看“处分自由”标准仍难以作为区分两罪的独立标准。首先,对于敲诈勒索罪是否以“处分自由”为必要尚存理论争议。在我国刑法规定中没有明确处分自由为敲诈勒索罪的构成要件要素。其次,处分自由的判断标准仍然要以行为人的手段行为挂钩。无论是反抗有用还是应能反抗,都旨在揭示受害人是否被压制反抗。实质上,该标准没有脱离暴力程度的思路,而成为判断是否压制对方反抗的辅助补充。从两罪的因果流程发展来看,在行为人采取一定的暴力胁迫-受害人丧失财物的构造并未发生改变。当两罪都表现为一定的暴力胁迫致使受害人丧失财物时,处分自由是否存在往往需要借助暴力胁迫的程度才能推断出来。正如有学者指出“被害人处分只是判断被告人行为之不法内容的辅佐性材料,不能倒过来决定其行为本身的不法性质”。

三、类型化视角下压制受害人反抗标准的判断

区分两罪应当从整体的表现形式出发,由表入里,不能孤立的以单一标准看待。根据前述对两罪表现形式的类型化分类,可以看到不同类型中对法益侵害的紧迫性状态是有差异的,而这种差异与行为人使用暴力胁迫的程度又有所关联。从行为人使用暴力胁迫程度对法益侵害的紧迫性状态来看,可以总结为两类,即当场实施暴力和使用暴力胁迫。从行为人取财的紧迫性状态来看,可以分为当场取财与延时取财。行为人使用暴力胁迫程度与取财之间并不是孤立的,而在两者中间的桥梁是受害人是否被压制反抗。受害人是否被压制反抗亦可以理解为受害人所处的身体强制状态。在紧迫性不同的情况下,暴力胁迫与取财之间的组合对受害人所处的身体强制状态的影响是具有差异的。因此,区分两罪应明确不同类型组合下受害人是否被压制反抗的判断方法。

(一)“当场实施暴力”情形

两罪虽然侵犯的都是人身与财产权利,但可以发现抢劫罪在侵犯财产的同时也对他人的人身权利造成侵害;而敲诈勒索罪主要是对财产法益的侵犯,对人身自由等法益的侵害是其次的。在对被害人施加暴力的情形下,由于已经产生身体直接强制,对身体侵害的危险系数增高,营造的对立状态是高度紧张的。此时判断受害人是否被压制反抗应关注暴力的程度。判断暴力的程度应从客观事实出发以行为人采取的行为工具、打击力度、打击部位以及造成的伤害后果进行综合分析判断。在我国暴力上限通常指造成重伤或死亡,而暴力的下限并未达到共识。[[]]因而,仅对于行为人没有使用造成受害人重伤或死亡的绝对暴力时,区分会存在困难。

行为人之所以采取暴力,是由于暴力所带来的的震慑效果更容易达到使受害人交出财物的目的。因而在采取绝对暴力时,由于已经造成严重的后果,受害人面对该暴力时丧失保全财物的可能性,此时便可以推定为受害人被压制反抗。在采取相对暴力时,受害人是否被压制反抗要结合取财的紧迫性。若行为人当场取财后,受害人因该暴力所导致的身体强制状态还在持续,丧失对自身财物救济的可能性,可以推定为受害人被压制反抗。若行为人并未当场获取财物,而是持续一段时间后取财,即延时取财的情形下,受害人已经脱离行为人暴力的控制,具有救济财物的可能性,则推定为受害人未被压制反抗。例如在胡世强、周甫林抢劫案③中,公诉机关指控行为人触犯抢劫罪,但法院最后认定为敲诈勒索罪。这是由于行为人虽然将受害人控制在房间内、有殴打的情形,但让受害人给付钱财的过程中,受害人不断与其进行协商,最终钱财当场给付一部分,次日又给付一部分。可见尽管行为人施加了一定的暴力,但该暴力并未致使受害人无法反抗,且存在钱财延时给付的情形,受害人答应给付后,暴力持续的状态随即解除。因此认定敲诈勒索比抢劫更合适。

(二)“使用暴力胁迫”情形

使用暴力胁迫的情况下,行为人未与受害人产生身体上的强制接触,而是以即将或日后兑现的暴力进行恐吓受害人,从而达到获取财物的可能。由于暴力胁迫的内容并未发生,因而行为人是否会采取暴力、会采取何种暴力、造成何种结果都具有不确定性。虽然行为人是否会兑现该暴力不能确定,但这一暴力胁迫造成的结果状态,即受害人是否因該暴力胁迫陷入无法反抗的局面,仍是可以确定的。因此,在使用暴力胁迫的场合下,判断行为人采取的暴力胁迫是否压制受害人反抗而取得财物是关键。

在使用暴力胁迫的情形下,行为人与受害人之间存在一场博弈。对行为人来说,其目的在于获取财物,希望借助暴力胁迫产生的心理效果压制被害人反抗,进而使被害人交付财物;对受害人来说,不能够确定行为人是否会即时兑现伤害或升级伤害。但只要受害人一直处在暴力胁迫的控制范围下,就有存在上述危险实现的可能性,进而导致受害人交付财物。因而,受害人是否被压制反抗的判断就转化为受害人是否一直处于该暴力胁迫的控制范围下。长久处于这种控制下,本身就是在瓦解受害人的心理状态,使之陷入不知、不敢、不能反抗之中。此时,取财行为的紧迫性亦会与暴力胁迫的控制范围相挂钩。无论受害人当场交付财物还是延时交付财物,只要受害人是基于该暴力胁迫的控制影响下交付财物,则更适宜认定受害人被压制反抗,进而认定为抢劫罪;反之,若受害人能够脱离该暴力胁迫的控制影响,则没有被压制反抗。因此,抢劫罪的发展流程可以描述为行为人使用暴力胁迫,在该暴力胁迫的控制影响下受害人交付财物;敲诈勒索罪则可以描述为行为人使用暴力胁迫,未在该暴力胁迫的控制影响下受害人选择交付财物。

可见,在使用暴力胁迫的情形下,受害人是否被压制反抗取决于受害人是否在暴力胁迫控制下交付财物。这表明受害人在暴力胁迫控制下没有实施他行为救济的可能性,只有选择交付财物才是明智之举。暴力胁迫控制范围与行为人实施胁迫的时间和内容息息相关,因此判断受害人是否在暴力胁迫控制下交付财物需要具体化判断。在具体案件事实中,根据行为人何时实现暴力胁迫的内容可以分为使用当场暴力胁迫和使用延时暴力胁迫,两者的区别在于后者通常日后某个节点实现,前者有即刻实现的可能。除了实现时间以外,暴力胁迫本身内容程度也有差异。这就要求在判断受害人有无存在他行为救济的可能性时,不能仅以一种标准来看待,既要关注客观上暴力胁迫的实现时间,还要考察内容程度是否达到排除他行为救济的可能。

四、结语

抢劫罪与敲诈勒索罪的区分问题在理论上有不同的观点。从两个当场说到处分自由说,可以看出两罪的区分由表及深,更多的把关注点放在两罪的内在实质特征上,提供了不同的视角。本文认为暴力程度说中压制受害人反抗作为两罪的区分有一定的合理性,但应区分在实践中不同情形下压制受害人反抗的判断方法。通过梳理可以将实践中常见两罪的六种表现形式区分为两类,即当场实施暴力、使用暴力胁迫,进而在两种不同情形下明晰压制受害人反抗的判断方法,在压制受害人反抗下,宜认定抢劫罪,反之则认定为敲诈勒索罪。通过上述判断,可以较好的解决两罪的认定问题,但因时间和自身能力有限,不足之处还望斧正。