电影背后的世界

2023-06-16吴静

吴静

1895年12月28日,电影在法国诞生。据考证,1896年8月,上海徐园里的“又一村”进行了放映活动,这是中国首次电影放映。电影作为舶来品,在当时着实属于新鲜事物。1897年,在《游戏报》一篇名为《观美国影戏记》的文章中,作者谈到观影感受时描写道:“天地之间,千变万化,如海市蜃楼,与过影何以异?”[1]可见电影这种新鲜事物给当时的民众带来非常稀奇的感受,这种好奇也扩大了民众对电影的接受度。

中国近代是一个动态的、新陈代谢迅速的社会。[2]这种动态不仅体现在政治、经济的变革方面,而且也体现在改变了社会生活、社会意识方面。笔者认为,社会生活是多层面的结构,以电影为角度来探讨社会生活的方方面面,也具有一定的研究价值。与电影有关的研究路径有很多,本文主要从电影院、电影基层职业者、电影明星三个角度入手,试图找寻电影与社会之间的联系,并以电影为窗口,看其背后纷繁复杂的世界。

一、以电影院为核心的电影空间研究

从物质属性来看,电影院属于自然空间范畴,是城市近代化进程中的重要空间组成。“都市景观在很大程度上是一部可供反复解读的文本,而对都市景观的充分理解必须建立在景观(包括都市与乡村景观)本身并不产生意义,只有通过人类的阐释与想象,某一特殊的景观才与主体产生关系的认识基础之上。”[3]依据这层视点可以看出,电影院作为城市中极具代表性的城市景观,其存在并不仅仅围绕电影放映,而电影院的逐步发展使之从自然空间转化为文化空间,并从中映射出地域文化、阶级文化、消费文化等不同文化层面,它不仅是社会的一面镜子,而且也建构了城市自身独有的文化想象与表达。

随着城市化建设步伐的加快,进一步推动了电影院、商场、酒店等空间的建设,而电影院的建设,一方面改变了城市公共空间的布局建设,另一方面也反映出一个地区的城市化进程。

以上海为例,民国时期,上海已然是中国发展最快、经济最发达的城市,高度繁荣的商品经济与浓郁的消费氛围,使电影自传入中国以来就迅速以上海为中心发展起来。

电影院在诞生之初,便已开始影响城市公共空间的规划。赵莹莹在《上海电影院的兴起(1897—1934)》中谈到上海电影院的初兴时说,上海于1907年兴建了第一个电影院——科隆影戏院,早期电影院的兴起是在外侨放映商的推动下建造的,至于建在何处也是有考证的。“他们首先选择在虹口、公共租界西区和华界、租界交界之处等戏园、茶楼不占主流的地带兴建正式电影院,并在建筑方面不断追求独立性和安全性,使电影院成功摆脱了在前影院时期被视为‘危险和‘下流之场所而上层华人和精英鲜少光顾的状况。”[4]“最终在20年代初,电影在与文明戏、京剧等娱乐形式的激烈竞争中站稳脚跟,十几家电影院陆续在公共租界、华界和法租界等上海市各区出现,电影院逐渐摆脱边缘地位,成为能与游乐场、京戏院等并驾齐驱的公共娱乐空间。”[5]由此可见,电影院的建设与城市文明发展息息相关,建设电影院的位置也是经过多方因素衡量而定的。早期电影院建设追求“独立”,故避开主流娱乐区域,之后大众对电影的接受度与喜好度逐步上升,电影成为公共娱乐的主流形式之一,随之电影院选址也开始发生变化,成为城市中重要的公共娱乐空间之一。

早期电影院在建设时,就以城市的商业中心、人流量大的地段为主要选择。有学者依据《陕西电影志》对早期的西安电影院建设做了相关研究,20世纪30年代,西安城市建设已经进入稳定期,电影院建设也开始提上日程,修建了如阿房宫电影院、民光大戏院等设施相对完善、放映相对规范化的电影院。“以当时的三大电影院为例,阿房宫为大哥,西京大戏院为二哥,民光大戏院为三弟,鼎足三立大有刘备、曹操、孙权都想独霸西安之势。从中可以管窥当时西安电影院建設的状况。阿房宫电影院成立于1932年6月19日,选址在当时西安的商业中心地段,即南院门地区的竹笆市。”[6]从另一角度看,电影院能够建在城市商业中心也反映出,在城市发展过程中政府对电影院建设的支持,也进一步从侧面推动了电影地位的确立。

早期建设电影院不仅与城市建设有关,而且也是特殊背景之下的空间文化表达。例如哈尔滨电影院的早期建设与俄国殖民者的扩张几乎是同步的。有学者认为:“在20世纪30年代初以前,在早期专业影院建设的提前度、密度和辉煌程度上,哈尔滨远远超过上海”,这种现象背后的重要原因是“中东铁路的修建,使地跨欧亚两洲的俄国从中充当了电影传播媒介”。[7]

随着东三省沦陷后,在日本人统治之下的电影院业开始衰落,电影发展走向也随之改变。所以,早期电影院建设的背后是中国近代动荡的社会大背景,城市化进程影响着电影院的规划与建设,而外国对中国的文化霸权控制也是形成独特电影文化的一大因素,这也为电影空间研究提供了另一种角度与思路。

综上可见,对电影院的兴起与规划布局进行详尽的研究,或许可以将此切入点作为城市史的研究对象,将影院与城市化进程的互文关系进一步拓展为城市史的研究内容,进而为城市史的研究开辟新的路径。

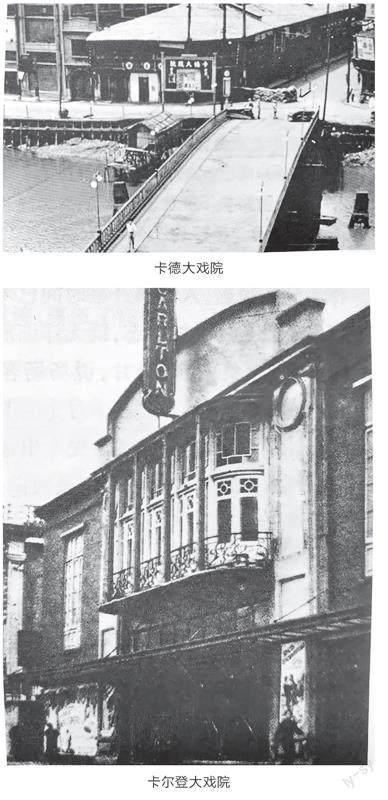

与如今呈系统化、制度化管理特征的电影院不同,20世纪30年代电影院呈现出“阶级分化”的特征,彼时的电影院是分等级的。不同等级的电影院环境不同、放映的影片不同、收取的票价不同、前去消费的观众也是来自不同的等级。可以说,其呈现出很显著的差异性与阶级性。例如30年代上海的卡德大戏院,虽附属于中央影片公司,但其属于“四等的电影院”,在这类等级的影院中,除去设备老旧等问题,也常会发生“院内的喧闹,和各种怪声的叫喊”,可见观影环境着实不好,虽地处于彼时四通八达的卡德路,但观众“大多数还是在那里一带的中下阶级”。[8]又如卡尔登戏院,它是“专映美国米高梅公司出品的”,属于“第一流的戏院,所以是高等华人和旅华外人的消遣所,卡尔登的观客大半是汽车阶级”。[9]可以说,一流影院不仅是播放电影的场所,而且更是彼时上流社会的社交场所,折射出彼时上流社会的文化心态。

电影院作为具体实在的空间场所,从诞生之初就承载了不同的空间意义,呈现出多元化与公共性。在这一公共空间里,其不仅肩负着与电影本身有关的放映与传播任务,而且也是时代生活的象征、重要的城市景观以及文化坐标,更可以从中映射出各种社会文化百态。

二、以电影基层职业者为核心的职业群体研究

群体研究是社会史研究的趋向之一,把研究目光聚焦于底层普通民众的生活,可以从某一群体中探索大众文化的历史记忆。职业群体是常见的群体研究类型,通过研究职业的生存常态与处境,结合特定的历史背景,能够映射出行业变化发展与社会变迁的互动关系,从而透视出特定历史时期背后的社会转型。

每一种职业群体背后都有特定的职场文化,职场文化是社会大众文化的缩影。在以往的职业群体研究中,学者王笛曾对茶馆中的“茶博士”进行了较为详细的研究,他指出“在民国时期,所有这些微小的变化都可能代表着中国小商业职场环境和职场文化的重大转变”,通过研究能够审视“这些小人物的命运是如何与整个中国的社会、经济、政治境况联系在一起的”。[10]

早期的电影院包含许多不同工种的员工,电影正是在这些职业群体的共同合作之下被放映出来并呈现于银幕之上的,把这类看似不属于电影产业主流群体的“他者”纳入研究范围,可以看到不同的研究视角,产生新的学术空间。电影放映员、影院售票员、影院引导员、临时演员等小人物也是为电影产业做出贡献的人,他(她)们的生活日常与生存处境同样需要被关注。

1946年,在《申报》一篇名为《电影院售票员的话》文章中,描述了售票员的工作常态。“虽说影院以工作下半天为原则,可别小觑了这下半天,上自午餐后起直至晚上十余时,这样也就超过八小时制了。”“除去吃饭、上厕这两个例行私事外,就死钉在售票间的硬板凳上,这一套坐功实在不容易练。不说笑话,我初当售票员的几天,臀部多给坐破了皮。”[11]可见,影院售票员的工作并不是像大众对其工作印象说的那般清闲悠哉,相反,是比较劳苦的。这篇文章充斥了售票员的许多抱怨之词:“我们最感痛苦的一件事,是一年三百六十五天没有一个假日,难得这次七七,我们也破天荒放一天假。他人最逍遥自在的一天是我们最忙碌困苦的日子,因为在这一天,变本加厉,为了给老板赚钱,为了给政府增加税收,一日间我们要发售四场、五场的戏票。”[12]但是,售票员的薪水还是较为可观的,“依照物价升降,我们第一流影院售票员的薪水大致徘徊在二十万左右,比起那般花了十多年心血、光阴与金钱在求学的过程,结果做个公务员,每月支十万薪津的,我们自然也没有话可以说了,虽说自己时有捉襟见肘之苦”[13]。除此之外,售票员还有一些“揩油”得来的“收入”,“你说售票员可以揩油,我不绝对否认。售票员也是个凡人,对于那般掷了钞票、拿起戏票就走的顾客,是不会有正人君子的样追上去归还多付的钱的”[14]。有了这些“收入”的弥补,售票员所挣的费用基本可以维持家庭的日常支出。当然,管理层也会制定一些新的规则来规范电影院的售票、放映等行为:“最近实行了对号入座制,对我们也是一件增加麻烦的事:这位近视眼观众嫌太后,要求换一张座位在前的戏票;那一位目光犀利的青年,又嫌座位太前看得不舒服,坚持要调到后面去。结果,换票不绝,纠纷时起,售票速率大为减低。”[15]可以看出,售票员对制定的新规则是抱怨的。在新规定下,他们不仅要售票,而且可能还需处理观众之间因票引起的纠纷,增加他们的工作负担。这也从侧面反映出管理层制定的秩序规则与普通工作人员具体实施时之间的矛盾冲突。不过,这篇文章是出自一流影院售票员之手,而那些普通小影院售票员的工作、生活又是如何,薪资是否可以支撑起家庭负担,社会形象又是如何,也是值得学者深入关注并研究的。或许可以从这些普通影院售票员的工作处境中发现当时社会的另一种景象。

早期电影院设有“女子引导員”一职,这一职业可以看作是新文化运动中倡导的“妇女解放”思潮的外在表现。女子走出家门,在社会谋取一职是妇女解放的基本途径之一,影院的女子引导员正是在这样的思想浪潮中应运而生,但实际工作中,彼时的女性是否真正得到了“解放”,是否在职业中获取了与男性同等的地位呢?1935年,在《皇后》发表的一篇名为《影戏院的女子引导员》文章中对女子引导员的工作状态做了较为详尽的描述,她们的具体工作就是为看客发放说明书,然后领看客入座,工作看似简单,实则并不轻松:“一日开演三次,虽然每次开演一小时半之后,可以到休息室去或是走开,但每次的二三小时中,跑上跑下,跑来跑去,一歇也不停,真够疲乏。”[16]而与此繁冗的工作量对应的薪资却不甚理想:“一月廿四块钱,除了车钿、点心钿等,已没有钱可余多,倘然买些糖吃的话,这廿四块还不够。”[17]但毕竟这是女性独立的第一步,所以即使工作辛苦且薪资较少,女引导员还是可以接受现状的:“现在总算有个职业了,虽然吃力,比较消遣有意思得多吧?”[18]从深层角度探究可看出,女子引导员这一职业似乎已与妇女解放思潮相背离,女性在工作中不是被解放,而是被当作男性“观看的对象”,这一点在其自述中也特意提及:“还有一种客人,总是有意无意地来问我们小便在哪里,这种人大多是着西装的浮滑少年。”[19]由此可见,彼时女性谋取职业的主要缘由是家境条件所需,使其不得不走向社会,而女性在工作中的地位低下,并需要承受社会各阶层的舆论压力,这些与妇女解放运动的初衷是不符的。所以,在社会转型过程中,“理想”与“现实”是存在一定差距的,大多数群众仍然被传统道德思想所支配,精英改良的蓝图在底层空间是无法立刻实现的。

群体研究,或再细分,可称职业群体研究,为研究当时的社会文化提供了管窥入口,通过分析研究普通电影人的生活状况与工作处境,可以看到当时电影业乃至社会的另一面。

三、以电影明星为核心的社会时尚潮研究

电影是大众生活中常见的娱乐方式之一,电影所带来的明星效应也是其他媒介所无法比拟的。电影明星不仅是电影的“产物”,更是符合时代化发展的“产物”,尤其是在日趋城市化的消费时代背景下,电影明星代表的已经不只是职业类型,而是文化形态的风向标。

一般来说,谈及电影明星,首先会与“时尚”相联系。时尚文化不是新鲜事物,自古以来每个朝代的人都有自己的时尚眼光。而电影所带来的时尚影响更为深远,以影像媒介为载体,传播速度与范围既快又广,尤其是一些票房卖座的影片,更是引领彼时大众的时尚取向与时尚追求,从而改变着大众的生活方式。电影的这种社会影响所带来的时尚文化,至今依然不可小觑。换言之,时尚文化不只是流行,而是在流行特征的基础上,成为经济、文化乃至社会发展走向的一部分,并且展现出当时大众对生活品质的追求与向往的新时代生活理念。这种时尚,不是简单的物质时尚,而是精神层面的时尚,更是价值观与人生观的不断修正。

明星引起的时尚潮流最直观的表现在服装上,尤其是女明星的穿戴,无论是影片中的服饰造型还是日常生活中的穿衣风格,都会引起一阵时髦风。作家郑逸梅于1926年曾发表过一篇《银灯琐志》的文章,文章提到:“近来妇女之炫服靓妆,大都创始于电影明星,海上妇女效之遂成风尚,如最时髦之长背心,即黎明晖所首制也。”[20]可见,女明星对当时社会的服饰风尚影响之大,女明星的服饰常会引起大众的模仿。

电影造就的明星不单影响着观众的日常生活,而且也成为各大时尚刊物的“宠儿”,尤其是女明星。20年代初,上海创办的电影刊物在一定程度上成为影响上海时尚生活的源头。在影像逐渐成为主流媒介的年代,电影刊物附着于电影为大众的生活带来新的传播空间,这个空间在影片、明星的影响下不断演变,是近代城市化进程中象征都市时尚文化的主要媒介与符号。

电影时尚刊物除了发布最新时尚资讯、报道关于明星的方方面面之外,也会经常举办各种各样的评选活动,以此扩大其在时尚界的影响力。据考证,1929年,《影戏杂志》举办了“联业电影明星评选会”;1933年,《玲珑》画报举办了一场“电影明星选举大会”;1933年和1934年,《明星日报》分别评选胡蝶、陈玉梅为“电影皇后”,金焰在《电声》举办的评选中获得了“电影皇帝”的称号。可以看出,在20世纪二三十年代,电影诞生仅二十余年,电影明星潮流就已势不可挡,一系列的选举活动将明星的影响力逐渐扩大。

在电影明星的影响之下,社会时尚潮流不断地发生着变化,在时尚变化的背后,其实是整个社会文化与大众思想观念的改变。其中,最为突出的是女明星对当时女性的影响,女明星的时尚眼光影响着当时的服饰潮流,女明星演绎的银幕角色带来一定教化作用,而生活中女明星的一举一动也是影响彼时女性生活方式、思想观念的主要因素。1940年创刊的《影迷杂志》第4期便有人特别提出了电影对女性解放“给予的很大的助力”,文中提到“电影不但把普通的妇女知识利用银幕为媒介介绍给妇女们,更把各种有关政治法律的常识,不断介绍给妇女们,尤其是对于妇女们所特别重视的参政问题,时常有各种知道。”[21]可见,电影明星在妇女解放运动方面也具有一定的积极性影响。

可以说,以电影明星为核心的研究,不僅是了解当时社会时尚的窗口,而且是整体把握当时社会文化的有效途径。

结语

本文以电影为研究视角,选取电影院、电影基层职业者、电影明星三个切入点为考察对象,通过将这三个电影相关元素置于特定的历史背景之下,并与具体史料进行结合融汇,进而阐述这三者与近代社会生活的关系,希望以此能够清晰地勾勒出近代社会的另一种轮廓。依笔者之见,电影院是中国近代化过程中的重要建筑,其作为城市空间,本身就具有指标性意义,通过电影院看近代城市发展可谓是十分有力的研究路径。此外,早期电影院中的工作人员一直是电影研究中的边缘领域,而这些职业群体正是近代中国社会普通群众的一员,这种看似普通的群体背后,其实隐藏着最真实的社会生活与群生百态。与普通电影工作人员相反,电影明星一直是耀眼夺目的,对电影明星的研究不应只框于精英视角,电影明星所产生的不可替代的社会效应,以及其对近代社会变迁的推动力,值得研究者给予清醒认识与学术关照。

电影不仅是一门艺术,更是一种具有广泛社会影响力并深受大众喜爱的娱乐方式,是非常社会化的产业。电影史研究不应只局限于电影发展状况的历史,更应将电影整体作为一种研究工具与手段来看待与电影相关的社会变迁。通过研究的演化与拓展,能够一扫之前研究所忽略的地方与盲点,将电影史研究从电影研究范畴延伸至历史研究范畴,不断彰显学术生命力,进而体现电影研究的学术价值与社会价值。

参考文献:

[1]丁亚平.百年中国电影理论文选(上册)[M].北京:文化艺术出版社,2002:4.

[2]陈旭麓.近代中国社会的新陈代谢[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2021:3.

[3]孙绍谊.想象的城市——文学、电影和视觉上海(1927—1937)[M].上海:复旦大学出版社,2009.

[4][5]赵莹莹.上海电影院的兴起(1897—1934)[D].上海:华东师范大学,2017.

[6]原文泰,李添蕾.共享摩登——西安地区早期电影院的建设经营与文化影响[ J ].电影新作,2017(03):47-52.

[7]张经武.被遮蔽的哈尔滨:中国专业影院之诞生与早期电影文化格局[ J ].北京电影学院学报,2016(01):80-89.

[8][9]哮天.卡德大戏院[M]//张伟编;张伟总主编.影院文录.上海:上海大学出版社,2021:156,160.

[10]王笛.“茶博士”:抗战时期成都茶馆的工人、职场文化与性别冲突[ J ].四川大学学报:哲学社会科学版,2019(01):5-25.

[11][12][13][14][15]愚鲁.电影院售票员的话[M]//张伟编;张伟总主编.影院文录.上海:上海大学出版社,2021:115.

[16][17][18][19]秦云.影戏院的女子引导员[M]//张伟编;张伟总主编.影院文录.上海:上海大学出版社,2021:115.

[20]侯凯.上海早期影迷文化史(1897-1937)[D].上海大学,2015.

[21]詹宪佳.民国电影女星对上海女性解放的影响(1921-1937)[D].浙江工商大学,2018.