青藏高原区域开发强度与生态安全的时空耦合演进

2023-06-14陈佳锐李佳洺马仁锋张文忠

陈佳锐,李佳洺,马仁锋,张文忠,*

1 宁波大学地理与空间信息技术系暨浙江陆海国土空间利用与治理协同创新中心,宁波 315211

2 中国科学院地理科学与资源研究所中科院区域可持续发展分析与模拟重点实验室,北京 100101

3 中国科学院大学,北京 100049

生态安全是保障某一地生态系统自身生存和人类社会发展能力不受胁迫的状态[1—2]。随着人类活动范围扩张与区域建设对生态环境影响日趋深刻,生态系统失衡等一系列生态问题不断暴露,表征了生态安全问题的普遍性与严峻程度[3—4]。青藏高原横亘亚洲大陆中部,地势高耸,形成一个独特的“生态巨系统”,对中国乃至亚太地区生态安全影响重大[5]。然而,青藏高原拥有不同于平原区域的高原山地环境,自然本底条件脆弱,抵御人类扰动的能力较弱。同时,青藏高原可利用土地少,伴随人口持续增长、产业结构调整加速了人类对生态环境扰动的空间溢出作用。因此,探索与协同青藏高原区域开发与生态安全之间的关系,有助于既满足人类与生物群落生存与发展,又不会威胁到周边生态系统的安全。

学界非常重视青藏高原生态安全研究,不同学者持有青藏高原生态安全演化趋势不同观点,基于青藏高原基于景观格局分析认为其东部区域整体生态安全水平呈先上升再略下降趋势[6];构建农牧业生态风险评价体系评价发现青藏高原综合生态风险总体有上升趋势[7]。分区域尺度上研究发现西藏耕地生态安全指数总体呈现下降趋势[8],青海生态安全程度较新疆良好[9]。同时,随着西部大开发政策实施以来,评估青藏高原人类活动、区域开发展以及城镇化关系成果增多,形成3个研究领域:(1)探讨青藏高原人类活动与城镇化的地域分异规律,发现青藏高原整体人口稀疏并呈现出“东南密、西北疏”特征[10],人类发展水平逐年提升,但是人类发展水平整体处于中等偏下水平,区域内部人类发展水平存在空间差异,东南部夜间灯光强度比较高,人口分布集中[11]。西藏人口密度大致以波绒-岗尼为界,东南聚集西北稀疏[12],2000—2010年青海除北部祁连山南麓部分县域外的大部分县域人口均有增加[13]。2000—2015年间青藏高原城镇化综合指数虽起点较低但上升势头明显[14],青藏高原城镇分布总体呈现“东南密集、西北稀疏”、“大分散、小集聚”格局,总体趋于集聚[15]。(2)试图解释青藏高原人类活动变化主要动力,发现人类活动影响青藏高原自然环境的程度总体较低,但逐渐增强[10],主要动因有放牧、道路修建和旅游业发展等[16—17]。青藏高原人类活动主体由单一投资拉动、游客带动、服务驱动、对口支援等共同发力形成了低度开发型、社会包容型、文化传承型和守土固边型等城镇化类型[18],教育程度、收入水平、医疗保险、社会融合程度以及流入地的经济发展水平与自然条件等共同影响着青藏高原流动人口的城镇居留意愿,从而影响城镇化进程[19]。(3)探究区域开发影响青藏高原自然本底的方式与时空变化。研究发现青藏高原不同尺度的城镇化与生态环境耦合协调度总体呈上升趋势,但各区域增长速度差异明显[14]。工业化对青藏高原生态系统的压力相对较小,农业现代化对生态空间的负面影响范围逐渐扩大[20]。青藏高原地区人类活动对植被保护起到促进作用[21],但过去30年来气候变化和人类活动加剧对青藏高原湖区的水环境施加了多重压力[22]。这些研究重点分析了青藏高原生态环境现状、生态安全水平,以及人类活动、区域开发以及城镇化时空格局与交互影响,较为全面的讨论了青藏高原自然环境与人类社会发展状况,但仍存在以下问题值得进一步探究:(1)关于青藏高原相关区域生态安全的研究方法与指标体系无法完全客观全面刻画青藏高原生态安全特殊性,鲜见青藏高原全域生态安全评估研究。(2)关于区域开发强度的刻画大多为社会经济维度,缺乏同生态安全的直接时空关系探究。

综上,本文尝试从两方面深化现有研究:(1)从青藏高原区域基本发展特征出发,尝试设计区域开发强度与生态安全评估模型;尝试科学认识该区域开发强度与生态安全时空格局演变;(2)基于区域开发强度与生态安全评价结果,构建二者关系时空耦合衡量模型,进一步厘清青藏高原各市(州)的发展类型,以期为青藏高原国土空间高质量保护和生态安全屏障建设提供有益参考。

1 理论基础与研究框架

1.1 “人地耦合”理论基础

“耦合”指两个或多个体系之间相互作用而彼此关联起来的现象,“人地耦合”源自人地关系地域系统论,主要用于阐释人类与自然环境相互作用的时空规律与演化[23]。它本质上是地表自然系统和人类系统之间相互作用、相互依赖、相互适应形成统一体的过程[24],主要发生在自然与人类活动交互影响的复杂性地域。人地耦合演进多以城镇化、区域开发为代表的人类活动与生态环境的交互过程,两者的非线性交互作用客观上存在着主控因素(如生态、水、土地、能源等自然要素和人口、经济和社会等人文要素)和多种耦合方式(“一对一”“一对多”和“多对多”)[25—26],特别是在山区表现的更为直观普遍[24]。青藏高原以其独特的保护与发展博弈过程,造就了其“人地耦合”过程的差异性、变化性与不确定性。因此,本文基于青藏高原独特性,尝试构建符合该特性的区域开发与生态安全评价体系,分析两者的耦合发展水平、时空格局以及演化路径。

1.2 “人地耦合”背景下区域开发强度和生态安全耦合研究框架

“人地耦合”理论指导下,学界提出了诸多不同侧重的耦合分析框架:(1)PSR框架、DPSIR框架、可持续生计框架和STIRPAT框架等将人类活动和自然环境反馈的现象、过程与结果综合为系统赋权与评估;(2)社会—生态系统、韧性与脆弱性等研究框架将人地关系问题划分为多个子系统,分析被研究对象脆弱水平与适应能力;(3)区域耦合协调、能值分析、区域投入产出模型和城市生态网络模型等研究框架是随着人地关系中各类要素流量与流速增大,提出的近、远程耦合关系分析[27]。青藏高原“人地耦合”研究的层级、结构与功能有别于典型“人地耦合”单元的规律,表现为青藏高原以山区地理空间为主体,生态空间占比高,呈现出生态安全屏障功能(生物多样性、水源涵养、水土保持和碳汇作用)[5,28]和初级城镇化、乡村聚落与农牧生产功能高度复合。

青藏高原由于其特殊地理环境、巨大体量与地缘关系促成了不同于其他区域的生态安全价值,参考现有研究及第二次青藏高原科考项目[29]科学发现青藏高原影响自身及区域生态安全作用主要表现:(1)生物多样性保障。青藏高原特殊的水热环境为不同物种的交汇与融合提供了特定空间,使青藏高原成为现代许多物种的分化中心[30],生物多样性是维系青藏高原生态安全及可持续发展的基础[31—32]。(2)水资源保护。青藏高原水资源量约占中国水资源总量的20.23%,是世界上河流发育最多的区域[33],对中国水资源安全和能源安全起着重要的保障作用[34];(3)土壤保持作用。青藏高原拥有高寒草甸、高寒草原和各类森林是遏止土地沙化和土壤流失的重要覆被,对高原自身和周边地区起到了重要的生态屏障作用[35];(4)碳汇作用。青藏高原高寒草甸土壤中贮存着巨大根系生物量和有机碳,是全球重要的碳库,对中国乃至亚洲的气候变化、水源调节和碳收支平衡产生重要影响[28]。因此,生物多样性、水源涵养、水土保持和碳汇作用是衡量青藏高原生态环境评估与生态安全的核心。

青藏高原城镇化过程有着与内地截然不同的自然、经济、社会文化和政策四维要素驱动过程,同时具有过程缓慢、数量少规模小与空间分布极不均衡的特点[18]。因此,青藏高原人类活动不单包括城镇化与工业化过程,更包含了河谷农业、放牧利用等区域国土空间开发过程。此类过程中青藏高原“人地耦合”主要集中在社会过渡带(城—乡过渡带、集镇—村落过渡带)和产业过渡带(农牧交错带、农林交错带、林牧交错带),呈现不同结构、功能与特征的非均质性国土空间开发形态。显然,人口规模扩张、经济开发强度和土地开发强度是衡量青藏高原“人地耦合”过程中人类活动、产业演替和国土开发的强度的最优指标项。

综合以上“人地耦合”理论基础、分析框架侧重点差异和青藏高原地理系统独特生态安全与人类活动属性,选取区域耦合协调模型,在分别测度青藏高原生态安全评价和区域开发强度后进一步厘清区域开发强度与生态安全耦合的时空异质性,实现从综合评价到交互耦合类型识别的全面解析(图1)。

图1 青藏高原区域开发强度与生态安全耦合分析框架Fig.1 Research framework of coupling between regional development intensity and ecological security on the Qinghai-Tibet Plateau

2 研究区、数据来源与研究方法

2.1 研究区范围

本文研究区域依照《青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程建设规划(2021—2035年)》和张镱锂等[36]划定青藏高原区范围,包括28个地级市级行政单元,即西藏全部7个市(地区)、青海8个市(自治州)、新疆4个地区(自治州)、四川3个自治州、云南3个市(自治州)和甘肃3个市(自治州)(图2)。

图2 研究区域范围Fig.2 Scope of the study area

2.2 数据来源

研究涉及2011—2020年青藏高原28个地级市行政单元时空面板数据。社会经济数据来自《中国城市统计年鉴(2012—2021年)》《西藏统计年鉴(2012—2021年)》《青海省统计年鉴(2012—2021年)》《新疆统计年鉴(2012—2021年)》《四川省统计年鉴(2012—2021年)》《云南省统计年鉴(2012—2021年)》和《甘肃省统计年鉴(2012—2021年)》;行政区划边界数据来自国家标准地图服务(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/);其余数据来源与处理方法见表1。

表1 数据来源与处理方法Table 1 Data sources and processing methods

2.3 研究方法

2.3.1CRITIC法赋权

CRITIC法(Criteria Importance Though Intercriteria Correlation)是基于评价指标的对比强度和冲突性的一种赋权重方法[39]。对比强度是指同一个指标各评价方案之间取值差距的大小,以标准差表示,标准差越大说明波动越大,权重会越高。冲突性是指标间相关性强度,以相关系数表示,相关系数越大说明冲突性越小,其权重则越低。CRITIC法计算步骤为:

式中,Cj表示第j个评价指标对体系的影响程度,σj表示第j个评价指标的标准差,rij表示第i个评价指标与第j个评价指标之间的相关系数。Cj值越大第j个评价指标对体系的影响程度就越大,该指标相对重要性也就越大,因而第j个评价指标的客观权重ωj的计算公式为:

2.3.2耦合评价模型

耦合评价模型能够刻画青藏高原生态安全与开发强度之间交互协调程度,其值越大说明系统之间相互促进作用越强烈,反之说明系统之间存在相互掣肘。耦合协调评价模型计算步骤为:

式中,U1、U2分别为区域开发强度和生态安全及其子系统的评价指数,D为生态安全和区域开发强度的耦合协调度,T为系统间的综合协调指数,a、b为待定系数,通常默认为0.5。同时借鉴现有研究成果后将生态安全和区域开发强度的耦合机制划分为5个大类、15个亚类(表2)。

表2 区域开发强度与生态安全的耦合类型划分Table 2 Type division of coupling degree between regional development intensity and ecological security

2.4 区域开发强度与生态安全评价指标体系

2.4.1青藏高原区域开发强度模型

借鉴相关学者研究成果[40—41]选取人口规模扩张、经济开发强度、土地开发强度3维度共计6个具体指标测度青藏高原区域开发强度。其中,人口规模扩张包括区域人口密度、城镇化率;经济开发强度包括区域经济密度、非农产业占比;土地开发强度包括夜间灯光指数、人类活动强度(表3)。通过ArcGIS 10.8分区统计工具,以青藏高原28市(州)为研究区统计各研究区各指标均值,归一化处理后采用CRITIC法赋权和线性加权法测算区域开发强度,公式如下:

表3 青藏高原区域开发强度指标体系Table 3 Regional development intensity index system of Qinghai-Tibet Plateau

式中,RD为生态安全指数;RDi为i指标标准化值;λi为指标权重值。

2.4.2青藏高原生态安全指数模型

(1)生物多样性保障

生物丰度指数计算模型利用原国家环境保护总局发布《生态环境状况评价技术规范(试行)HJ/T1922006》的标准,即:生物丰度指数=Abio×(0.35×林地+0.21×草地+0.28×水域湿地+0.11×耕地+0.04×建设用地+0.01×未利用地)/区域面积,式中Abio表示生物丰度的归一化指数。

(2)水资源保护

基于水量平衡方程测算研究区域水源涵养指数,公式如:

Qj=Yj-Rj

式中,Yj为第j个研究单元的年均产水量(mm);Pj为第j个研究单元的年均降水量(mm);Aj为第j个研究单元的实际年均蒸发散量(mm)。式中,Qj为第j个研究单元的年均水源涵养量(mm);Rj为第j个研究单元的年均地表径流量(mm),具体测算方法详见文献[42]。

(3)土壤保持作用

基于RUSLE方程的土壤保持服务评估模型,公式如:

Ac=Ap-Ar=R×K×L×S×(1-C)

式中,Ac为水土保持量(t hm-2a-1);Ap为潜在土壤侵蚀量;Ar为实际土壤侵蚀量;R为降雨侵蚀因子(MJ mm hm-2h-1a-1);K为土壤可蚀性因(t hm2h hm-2MJ-1mm-1),L、S为地形因子,其中,L代表坡长因子,S代表坡度因子,为更好反映地形总体形态,地形因子也可以用起伏度替代;C为植被因子。各因子计算方法见参考文献[43]。

(4)碳汇作用

本文基于NPP来估算碳汇量,公式如下[44]:

式中,NPP′为碳汇量,NPP为植被初级净生产力,干物质含量约占NPP含量的45%—55%,本研究选取平均值50%。每克干物质可以固定1.62 gCO2。

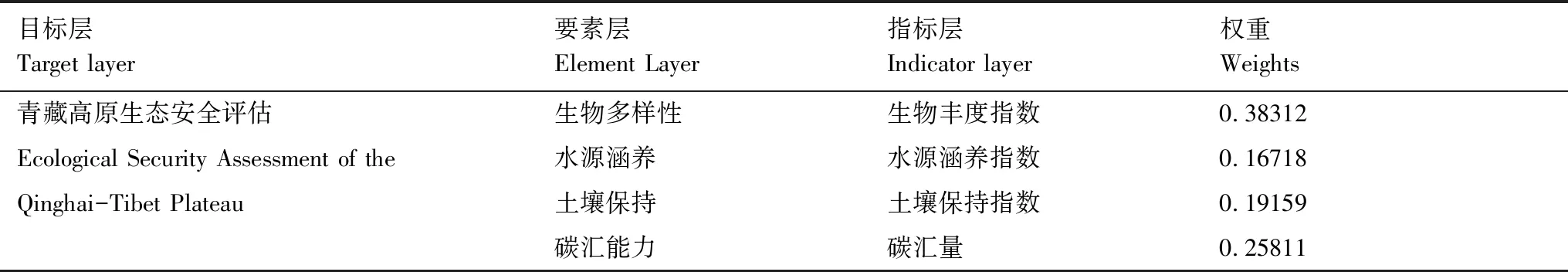

青藏高原生态系统质量与功能状况直接影响到中国及南亚、东南亚的生态安全,其生物多样性保护、水源涵养、土壤保持及碳中和的作用是保障青藏高原生态安全和生态可持续的核心任务。借鉴相关学者研究成果并结合青藏高原生态安全独特内涵,选取生物丰度指数评估青藏高原生物多样性保护作用、水源涵养指数评估青藏高原水源涵养作用、土壤保持指数评估土壤保持作用、碳汇量评估青藏高原碳汇能力(表4)。通过ArcGIS 10.8分区统计工具,统计青藏高原28市(州)各区各指标均值,归一化处理后采用CRITIC法赋权,采用线性加权法对生态安全指数进行测算,具体公式如下:

表4 青藏高原生态安全评估指标体系Table 4 Ecological security assessment index system of Qinghai-Tibet Plateau

式中,ES为生态安全指数;ESi为i指标标准化值;λi为指标权重值。

3 结果分析

3.1 区域开发强度时空变化趋势

青藏高原2011—2020年全域28市(州)区域开发强度全部呈上升趋势(图3)。依照研究期区域开发强度增长率,将各市(州)划分为3类:1)高速上升型(增幅>30%),包括玉树、昌都、那曲、阿里、黄南、张掖、拉萨、凉山、喀什、怒江、甘孜、日喀则、甘南、和田等14个市(州),占比50%。其中玉树和昌都的增长率超过100%,其主要原因是玉树州在震后受多方支持得到快速发展,经济社会水平已超过震前;昌都一直受困于深山峡谷地貌阻碍,随着川藏铁路(雅安至林芝段)开工建设、机场高等级公路昌都至加卡段建成通车、邦达机场二期改扩建竣工投运等项目建成,区域建设速度不断加快。2)中速上升型(10%<增幅≤30%),包括迪庆、酒泉、果洛、山南、丽江、阿坝、海东、西宁和林芝等9个市(州),占比32.14%,这些市(州)自身经济基础良好,在脱贫攻坚和乡村振兴政策支持下经济社会发展较为稳定;3)低速上升型(0<增幅≤10%),包括海西、海北、海南、克孜勒苏柯尔克孜、巴音郭楞等5个市(州),占比17.86%。除了海西州和巴音郭楞属于资源型城市转型乏力外,其余三个市(州)主要由于生态环境恶劣,人类活动与区域开发受限。

图3 青藏高原区域开发强度指数Fig.3 Qinghai-Tibet Plateau Regional Development Intensity Index 1.阿坝藏族羌族自治州;2.阿里地区;3.巴音郭楞蒙古自治州;4.昌都市;5.迪庆藏族自治州;6.甘南藏族自治州;7.甘孜藏族自治州;8.果洛藏族自治州;9.海北藏族自治州;10.海东市;11.海南藏族自治州;12.海西蒙古族藏族自治州;13.和田地区;14.黄南藏族自治州;15.酒泉市;16.喀什地区;17.克孜勒苏柯尔克孜自治州;18.拉萨市;19.丽江市;20.凉山彝族自治州;21.林芝市;22.那曲市;23.怒江傈僳族自治州;24.日喀则市;25.山南市;26.西宁市;27.玉树藏族自治州;28.张掖市

青藏高原2011—2020年区域开发强度逐渐呈多组团式格局(图4),拉萨与西宁作为省级首府城市区域开发强度高且带动周边市(州)经济发展。海西和巴音郭楞传统资源开发与新能源项目建设并进,是青藏高原除省级首府外产业发展与开发强度较大的区域。综上,青藏高原城镇化和现代化建设在各市(州)稳步推进,青藏高原区域开发强度不断增大,形成了以西宁和拉萨为核心、外围多组团空间格局。

图4 青藏高原区域开发强度空间分异Fig.4 Spatial differentiation of regional development intensity on the Tibetan Plateau

3.2 生态安全指数时空变化趋势

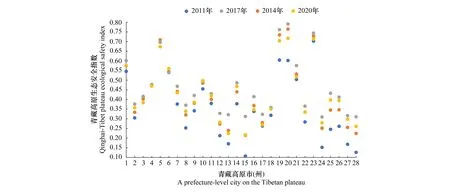

青藏高原2011—2020年全域28市(州)生态安全指数大部分呈上升趋势,但部分区域存在下降趋势(图5)。依照研究期内青藏高原生态安全指数增长率,将各市(州)划分为4类:(1)高速上升型(增幅>30%),包括张掖、酒泉、日喀则、玉树、山南、西宁、果洛藏族自治州、海西、和田等9个市(州),占比32.14%。(2)中速上升型(10%<增幅≤30%),包括黄南、凉山、那曲、阿里、丽江、甘孜藏族自治州、海北藏族自治州、海南和拉萨等9个市(州),占比32.14%。(3)低速上升型(0<增幅≤10%),包括海东、阿坝、甘南、林芝、喀什、克孜勒苏柯尔克孜和怒江等7个市(州),占比25%。(4)下降或停滞型(增幅≤0),包括昌都、迪庆和巴音郭楞3个市(州),占比10.71%。同时,如图6所呈现,青藏高原区生态安全指数逐渐呈“中西部带状洼地、东部纵向组团分布”格局,西藏西部直到青海省西部形成生态安全洼地,东部自北部青海省东部到青藏高原东缘雅鲁藏布江谷地生态安全状况良好,在研究期内生态安全指数洼地向新疆南缘移动,主趋势方向为西北-东南走向。

图5 青藏高原生态安全指数Fig.5 Ecological security index of Qinghai-Tibet Plateau1.阿坝藏族羌族自治州;2.阿里地区;3.巴音郭楞蒙古自治州;4.昌都市;5.迪庆藏族自治州;6.甘南藏族自治州;7.甘孜藏族自治州;8.果洛藏族自治州;9.海北藏族自治州;10.海东市;11.海南藏族自治州;12.海西蒙古族藏族自治州;13.和田地区;14.黄南藏族自治州;15.酒泉市;16.喀什地区;17.克孜勒苏柯尔克孜自治州;18.拉萨市;19.丽江市;20.凉山彝族自治州;21.林芝市;22.那曲市;23.怒江傈僳族自治州;24.日喀则市;25.山南市;26.西宁市;27.玉树藏族自治州;28.张掖市

图6 青藏高原生态安全指数空间分异Fig.6 Spatial variation of ecological security index on the Tibetan Plateau

进一步分析生态安全的要素维,青藏高原各市(州)2011—2020年生态安全指数各要素较为稳定,除生物丰度指数外,研究期内水源涵养量总体呈现西北-东南由高向低空间分布。按照自然间断点分级法将青藏高原生态安全指数各要素分为五级后,各要素呈现不同增幅与分布格局:(1)生物多样性安全评价,有89.29%的市(州)实现增长。分区看,青藏高原北部地区,除喀什和巴音郭勒较少受北部沙漠及昆仑山影响外其余地区生物多样性水平较低;青藏高原西南部地区除阿里外生态多样性水平均较低。(2)水资源安全评价,有25%的市(州)实现增长。高值区主要分布在东南方向的雅鲁藏布江流域和怒江流域,涉及怒江、山南和林芝等地,市(州)年均水源涵养量达到1000 mm以上,低值区主要为青藏高原西部高原及沙漠地带,区域内部大多为时令河,年均水源涵养量不足500 mm。10 a以来青藏高原水源涵养量的高值区和低值区的空间变化范围较小,但整体略有降低。(3)土壤安全评价,有89.29%的市(州)土壤保持量实现增长。高值区较小主要涉及怒江、迪庆和凉山及周边市(州),同时在10 a内高低值区土壤保持量绝对差距已由8232.6 t/km2扩大到17236 t/km2。(4)碳汇能力评价,有67.86%的市(州)土壤保持量实现增长。高值区域包括怒江、迪庆藏族自治州和凉山及周边市(州),低值区主要位于青藏高原境内植被覆盖度较低的沙漠及高原区域。

可见,青藏高原各市(州)生态安全指数在2011—2020年间增速明显,有超过60%市(州)增幅大于10%,且表现出“中西部带状洼地、东部纵向组团分布”格局。各要素维除水资源安全外均有超过60%市(州)各指标增长,且除生态多样性安全呈现组团式格局外,均呈现西北-东南由高向低的空间分布,这与海拔、植被覆盖等自然基底分布相吻合。

3.3 区域开发强度与生态安全的耦合时空特征与类型分析

3.3.1区域开发强度与生态安全耦合协调度时空特征

图7可知,青藏高原2011—2020年全域28市(州)区域开发强度与生态安全的耦合度除巴音郭楞以外均呈上升趋势。研究期内,玉树和张掖的耦合度增幅较大,达到30%以上;日喀则市、酒泉、那曲、阿里、黄南、昌都市、山南市、西宁、凉山、和田、果洛、海西、甘孜、拉萨、丽江、甘南、海东、喀什和怒江等19个市(州)增幅在10%—30%之间;阿坝、迪庆、海南、海北、林芝、克孜勒苏柯尔克孜自治州和巴音郭楞等7个市(州)增幅在10%以下。

图7 青藏高原区域开发强度与生态安全的耦合度变化Fig.7 Variation of coupling degree between regional development intensity and ecological security on the Qinghai-Tibet Plateau注:1.阿坝藏族羌族自治州;2.阿里地区;3.巴音郭楞蒙古自治州;4.昌都市;5.迪庆藏族自治州;6.甘南藏族自治州;7.甘孜藏族自治州;8.果洛藏族自治州;9.海北藏族自治州;10.海东市;11.海南藏族自治州;12.海西蒙古族藏族自治州;13.和田地区;14.黄南藏族自治州;15.酒泉市;16.喀什地区;17.克孜勒苏柯尔克孜自治州;18.拉萨市;19.丽江市;20.凉山彝族自治州;21.林芝市;22.那曲市;23.怒江傈僳族自治州;24.日喀则市;25.山南市;26.西宁市;27.玉树藏族自治州;28.张掖市

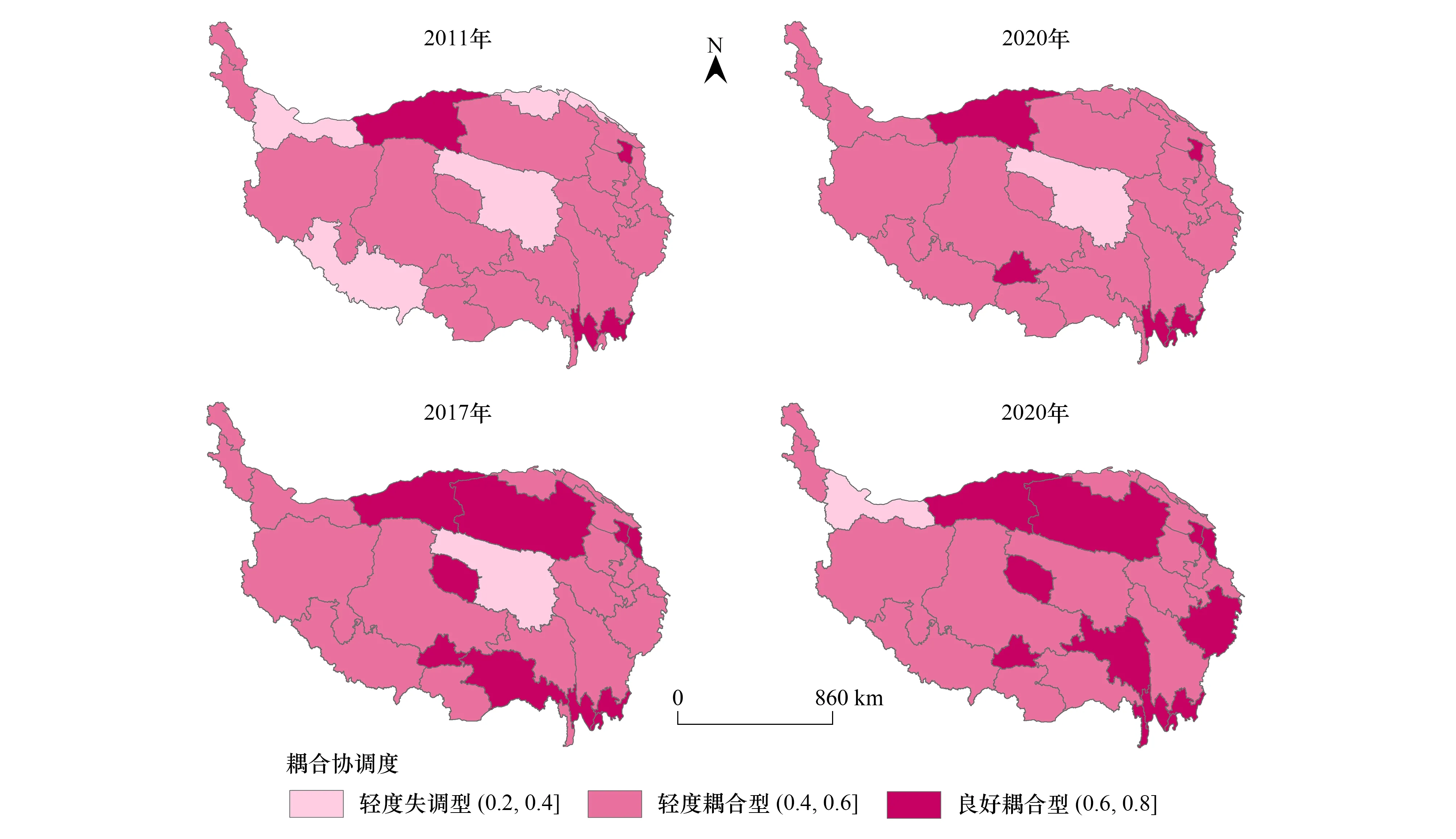

时间维度,2011年,青藏高原各市(州)区域开发强度与生态安全的耦合度介于[0.29,0.62],大多处于“轻度耦合”阶段,玉树、张掖、日喀则、和田和酒泉处于“轻度失调”阶段。2014年,市(州)层面耦合度介于[0.38,0.69],大部分地区属于“轻度耦合”到“良好耦合”阶段,只有玉树为“轻度失调”阶段;2017—2020年,市(州)层面耦合度均达到了“轻度耦合”到“良好耦合”阶段。空间维度如图8,青藏高原2011—2020年区域开发强度和生态安全的耦合逐步形成由西宁、巴音郭楞和滇西(丽江、迪庆藏族自治州和怒江)组团逐渐向地理临近区域扩张,形成了“东高西低”空间格局。

图8 青藏高原区域开发强度与生态安全的耦合度时空演进Fig.8 Spatio-temporal pattern of coupling degree between regional development intensity and ecological security on the Qinghai-Tibet Plateau

3.3.2区域开发强度与生态安全的耦合类型划分

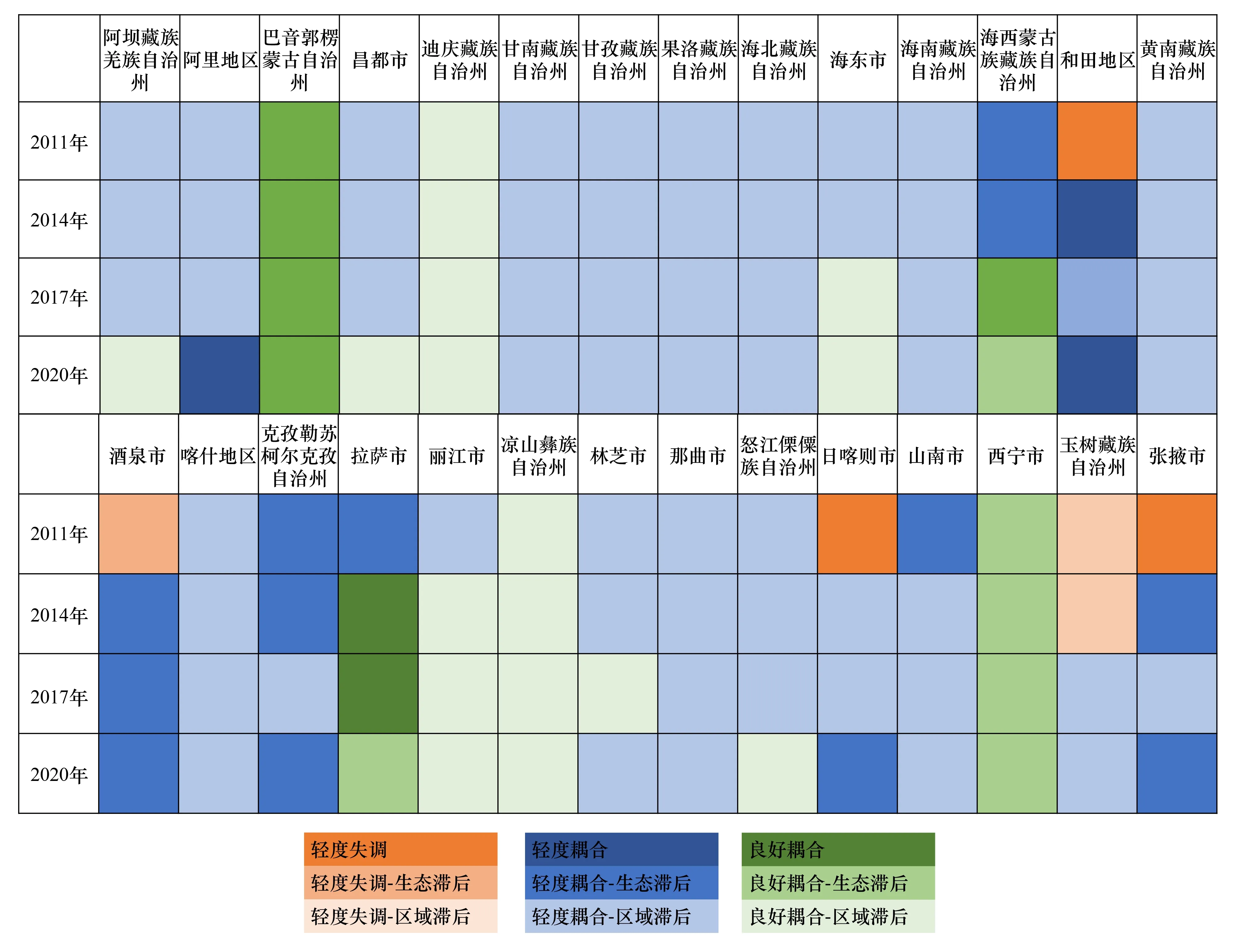

图9所示青藏高原大部分市(州)耦合度类型在2011—2020年间实现了较大优化。拉萨和西宁作为青藏高原区域中心城市,属于域内耦合水平较高类,但人口与产业的相对集聚,生态环境压力增大,耦合协调呈现“良好耦合-生态滞后”类型。(1)青藏高原北部地区一直以来由于自然环境恶劣、生态安全作用较弱制约了区域开发与城市化进程,其中和田、酒泉在2011年呈现“轻度失调”和“轻度失调-生态滞后”类,随着青藏高原生态保育措施和脱贫攻坚工作实施,该地区耦合度有所提升。(2)青藏高原东部地区包括川西和滇西北地区,川西地区阿坝由“轻度耦合”转向“良好耦合”型、甘孜和凉山一直分别处在“轻度耦合”型,这三州均属于区域开发滞后类,地处青藏高原东南边缘、横断山脉北端、四川盆地西北部边缘,虽生态安全水平较好,但高原、山地交通不便,不利于农耕经济发展,宜发展畜牧经济,经济社会发育水平较低;滇西北地区的丽江、迪庆和怒江地处青藏高原与云贵高原的连接地带,以高山峡谷为主,垂直地带性明显,生态安全水平较高,受制于地貌约束区域开发无法集中连片,只能发展河谷农业,均实现了由“轻度耦合-区域滞后”转向“良好耦合-区域滞后”。(3)青藏高原中部和南缘地带位于西藏,阿里地区海拔较高,生态环境脆弱且人居条件较差,在采取4500 m以上村庄易地搬迁工程和草场生态修复工程后,由“轻度耦合-区域滞后”转为“轻度耦合”;山南和林芝靠近川滇,生物资源丰富、水源涵养能力较强,产业以养殖、旅游及河谷农业为主,区域发展较为缓慢,属于“轻度耦合-区域滞后”类型;日喀则市在10 a间从“轻度失调”提升为“轻度耦合”,是因为日喀则境内旅游资源丰富但气候恶劣、自然灾害频发、土地沙化侵蚀、草地退化较为严重,随着生态移民及生态安全屏障建设,该地区耦合协调程度有所提高。

图9 青藏高原区域开发强度与生态安全的耦合度类型划分Fig.9 Classification of coupling degree between regional development intensity and ecological security on the Qinghai-Tibet Plateau

综上,青藏高原各市(州)区域开发强度与生态安全耦合类型在研究期内基本得到不同程度优化,超过半数市(州)达到“轻度耦合”型,但区域内未有市(州)达到“优质耦合”型,相当部分市(州)呈现区域开发或者生态安全滞后。青藏高原各市(州)区域开发强度与生态安全耦合的协调层次相对较低、演进过程历时漫长,未来仍需要各市(州)进一步立足生态保护统筹经济社会发展,实现区域开发与生态安全的更高程度的协调。

4 讨论与结论

4.1 讨论

青藏高原以其生态安全屏障保护的重要性与经济社会发展必要性的博弈过程造就了其“人地耦合”进程中强烈的差异性、变化性与不确定性,同时不同区域以及同一区域内部不同城市的“人地耦合”作用机理不尽相似。因此,本文梳理传统“人地耦合”关系与研究视角基础上结合青藏高原区域特征提出了区域开发强度与生态安全的关系衡量模型,发现不同区域、不同等级以及不同资源禀赋城市之间耦合协调度的时空异质性。本研究结果与现有研究成果具有方向一致性[14,45],进一步证实了青藏高原“人地耦合”关系在不断改善,较已有学者构建不同指标体系对耦合协调阶段与等级划分做出了优化。

本研究在区域开发强度指标筛选过程,基于青藏高原人口基数小、增量少,城镇化水平较东部地区滞后的特点,相较于人类活动与农牧业开发,对区域城镇化赋权较少,但青藏高原地处中国“两横三纵十九群”新型城镇化战略格局的外围地带,肩负着捍卫国家安全屏障与护卫国家生态安全屏障的重要作用[18],国家通过直接投资和转移支付等手段带动了该区域城镇化建设[46]。同时,伴随着城市发展过程对生态环境保护的重视,青藏高原生态修复成效日益显现[47]。因此,未来研究可进一步探讨城镇化过程负外部性及各个产业相应机制[48—49]。青藏高原承担着国家生态安全屏障的作用,保障生态多样性、水资源安全、土壤安全以及碳汇能力是其主要作用,也是评价其生态安全的核心指标。受制于数据易得性与数据精度,以市(州)尺度以10 a为时间序列进行研究,相关指标测度多采用间接测算方式,未来可进一步在微观尺度以及长时间序列探究青藏高原生态安全屏障建设。

总体看,青藏高原区域开发强度与生态安全的耦合协调稳中向好,但在不同区域以及同一区域内部不同市(州)的耦合优化方向不同。(1)西宁、拉萨等区域中心都市区域开发强度最大,对生态安全的胁迫影响也最大,但同时这些区域绿色经济发展较好、生态保护与修复能力较强,能够提供大量非农就业机会,缓解周边地区生态压力,因此能够实现良好耦合协调。(2)酒泉、日喀则、克孜勒苏柯尔克孜等市(州)自身生态环境禀赋与生态环境承载力较低,如若不限制区域开发会进一步失调,应按保障国家安全和生态安全屏障要求将高原城镇化水平与速度控制在合理水平。(3)丽江、迪庆和怒江等地生态资源禀赋较好、生态安全指数较高,但受限于横断山区高山深谷导致区域开发较弱、限制当地社会经济发展。因此,实现青藏高原区域开发与生态安全的协调关键在于因地制宜地走新型山地可持续模式,平衡好区域开发与生态安全保障,实现青藏高原内部可持续发展。

4.2 结论

本文设计了区域开发强度、生态安全的综合衡量指标,使用CRITIC法赋权和耦合协调度模型分别测算青藏高原各市(州)区域开发强度和生态安全指数,研判了各市(州)二者关系的耦合度及其分型的时空分异特征。主要结论如下:

(1)2011—2020年青藏高原区域开发强度不断增大,有超过90%的市(州)增幅大于10%,形成了以西宁和拉萨为核心多组团格局,海西州是青藏高原除省级首府外产业发展与开发强度较大的区域。青藏高原各市(州)生态安全指数在2011—2020年间增速明显,有超过60%市(州)增幅大于10%,且表现出“中西部带状洼地、东部纵向组团分布”格局。各要素层面除水资源安全外,均有超过60%市(州)各指标增长,除生态多样性安全呈现组团式空间格局外,其余要素维均呈现西北-东南由高向低的空间分布。

(2)青藏高原各市(州)区域开发强度与生态安全的耦合度在2011—2020年间研基本得到不同程度提升,超过半数市(州)达到“轻度耦合”类,但区域内未有市(州)达到“优质耦合”类型,相当部分市(州)呈现区域开发强度或者生态安全滞后性。各市(州)区域开发强度与生态安全的耦合协调层次相对较低、历时较为漫长,未来仍需要各市(州)进一步立足生态保护统筹社会经济发展,实现区域开发与生态安全的更高程度协调。

(3)青藏高区域开发强度和生态安全的耦合协调时空异质性明显,逐步形成由西宁、巴音郭楞和拉萨-滇西地区(丽江、迪庆藏族自治州和怒江)三大组团逐渐向地理临近区域扩张,形成了“东高西低、多组团并列”格局,区域内部开发强度和生态安全的不平衡、不协调的问题仍然存在。