差异化人才管理对员工创新绩效的“双刃剑”效应

2023-06-14王辉李湘晴

王辉 李湘晴

作者简介:王辉(1982—),女,湖南冷水江人,博士,湘潭大学商学院教授,博士生导师,研究方向:组织行为与人力资源管理。

摘要:基于调节焦点理论和公平启发理论,运用结构方程模型考量差异化人才管理对员工创新绩效的影响机制。结果显示:促进定向工作重塑在差异化人才管理与员工创新绩效之间起正向中介作用,防御定向工作重塑在二者间起负向中介作用;组织公平感正向调节差异化人才管理与促进定向工作重塑之间的关系,负向调节差异化人才管理与防御定向工作重塑之间的关系;组织公平感增强促进定向工作重塑的正向中介作用,削弱防御定向工作重塑的负向中介作用。

关键词: 差异化人才管理;促进定向工作重塑;防御定向工作重塑;组织公平感;员工创新绩效

中图分类号:F272文献标识码:A文章编号:1003-7217(2023)03-0126-06

一、引言

杰出的人才创造伟大的成果,杰出的管理创造卓越的绩效。差异化人才管理是组织基于员工相对价值的高低在人才管理实践中给予高绩效和高潜力员工资源倾斜的一种人才管理方式[1]。学者研究了差异化人才管理可能产生的积极效应或消极效应。积极派认为差异化人才管理重视和重用人才,不仅会提高人才的组织承诺和激发其创新行为[2],而且使得普通员工可能会为了进入人才库而更加努力工作[3]。消极派则认为差异化人才管理对人才的期望过重,可能会给人才带来绩效压力和造成情绪耗竭[3],可能使普通员工对组织的心理契约破裂[4]。已有研究讨论了差异化人才管理对员工组织承诺、离职意愿和主动行为等的影响[3],但鲜有差异化人才管理对员工创新绩效影响的研究[5]。鉴于员工是企业提升创新绩效的主力军[6],讨论差异化人才管理对员工创新绩效的影响机制意义重大。

虽然差异化人才管理实践客观存在,但是员工对这种实践感知的差异可能以积极或消极的方式影响员工的态度和行为[7]。而现有研究通常将员工看作是差异化人才管理的被动接受者,忽视了员工的主动行为[8]。工作重塑是一种员工自下而上调整工作态度或者工作方式的主动行为[9],包括促进定向工作重塑和防御定向工作重塑两种类型[10]。促进定向工作重塑强调个体为了获得积极的工作资源和成果的自我调节过程。防御定向工作重塑强调个体为了避免消极的工作要求和结果的自我调节过程。根据调节焦点理论,差异化人才管理可能会使员工采取不同的工作重塑方式,进而对员工创新绩效产生“双刃剑”效应[10]。一方面,差异化人才管理往往与良好的成长和发展机会有关,有助于激发部分员工采取促进定向工作重塑[8, 10],使得他们更有动机和能力去开展创新活动,从而提升创新绩效[11];另一方面,差异化人才管理可能给员工带来竞争压力,使得部分员工采取防御定向工作重塑[3, 10],试图避免创新活动以减轻工作压力,从而阻碍创新绩效的提升[11]。

进一步,如何有效放大“利”刃的积极效应,缓解“伤”刃的消极效应是组织人才管理实践需要重视的问题。公平启发理论指出公平的决策环境有利于激发个体的积极行为倾向[12]。组织公平感是一种员工在组织中是否受到公平对待的主观感受和心理体验[1]。当员工认为组织的差异化人才管理实践分配公平时,更易激发促进定向工作重塑;相反,低组织公平感的差异化人才管理实践可能更易诱发员工的防御定向工作重塑[10, 13]。

为此,基于调节焦点理论和公平启发理论,探讨促进定向工作重塑和防御定向工作重塑在差异化人才管理与员工创新绩效关系中的中介作用,以及组织公平感的调节作用。

二、理论基础与研究假设

差异化人才管理指组织根据员工对组织竞争优势贡献的高低对其进行分类管理[1,2],在吸引、配置、发展和保留等人才管理实践中将组织资源向人才倾斜,同时也给人才提出相应的高绩效要求的系列管理措施[14,15]。员工创新绩效指员工在工作角色、工作团队或组织中有目的地产生、推广和实施有益于角色绩效、团队或组织的新颖想法[16]。

(一)工作重塑的中介作用

Lichtenthaler等(2019)[10]基于调节焦点理论将工作重塑划分为促进定向工作重塑和防御定向工作重塑。促进定向工作重塑指员工通过积极的自我调节改变工作角色边界和工作角色认知,以获得在动机、健康和绩效方面的收益。例如,寻求学习和成长机会以增加结构性资源;寻求领导或同事的支持和反馈以增加社会性资源;完成复杂的任务和目标以增加挑战性工作要求。防御定向工作重塑指员工通过自我调节改变工作角色边界和工作角色认知,以避免在动机、健康和绩效方面的損失。例如,避免做额外的工作和与客户额外的接触以减少阻碍性工作要求。根据调节焦点理论,个体对同一情境会有不同的反应,不同工作重塑方式的选择会带来不同的结果[10]。因此,差异化人才管理可能会通过不同工作重塑的作用对员工创新绩效产生“双刃剑”效应。

1.促进定向工作重塑的中介作用。

于人才而言,差异化人才管理重视发现、培养和激励人才,这有助于满足人才的成长和发展需求,激发他们采取促进定向工作重塑的方式以回馈组织的尊重和欣赏[8],通过产生和应用新颖想法以帮助组织开拓创新[17]。此外,人才地位并不是一成不变的。为了维持优势地位,人才会采取促进定向工作重塑的方式,追求完成挑战性工作以提升创新绩效[18]。于普通员工而言,差异化人才管理会经常更新人才库成员[19]。若普通员工认为自己通过努力有机会被纳入人才库,可能会采取促进定向工作重塑的方式产生更强的学习动机和承担更多的工作任务,这为员工创新绩效提升奠定了基础[6]。此外,差异化人才管理会触发促进定向工作重塑占主导的普通员工的向上社会比较过程[15],他们会将高绩效和高潜力人才当作学习的榜样,这有助于拓宽员工创新思维,提升创新绩效[20]。

综上,促进定向工作重塑占主导的个体关注自我发展和自我实现,倾向于积极解读差异化人才管理;进一步,这类员工拥有强烈的自我提升欲望和更强的创新动机,尝试通过促进定向工作重塑去提升创新绩效[21]。

H1a差异化人才管理正向影响促进定向工作重塑。

H1b促进定向工作重塑正向影响员工创新绩效。

H1c促进定向工作重塑在差异化人才管理与员工创新绩效之间起正向中介作用。

2.防御定向工作重塑的中介作用。

于人才而言,差异化人才管理使得人才面临着更多的工作责任、更高的工作要求和更多的角色冲突等[2],防御定向工作重塑占主导的人才会采取回避行为以避免这些压力的威胁和减少精力的损耗,这会阻碍了创新绩效的提升[11]。此外,为了满足组织的期望,人才可能采用目标回避型策略以避免承担创新失败的风险,导致个体创新绩效降低[20]。于普通员工而言,差异化人才管理存在“精英主义”倾向,使得普通员工感觉被忽视,在工作中倾向于选择防御定向工作重塑,仅履行最低工作义务,相应降低创新绩效[20]。此外,当普通员工被排除在人才库之外时,会产生自我怀疑,从而诱发防御定向工作重塑以满足安全需要[7, 11],进而缺乏创新动机,对创新绩效产生负面影响[20]。

综上,防御定向工作重塑占主导的员工关注与工作相关的非损失(如成功避免繁重的工作)和相应的损失(如避免繁重工作的失败),倾向于从消极角度去解读差异化人才管理,更容易产生挫败感,创新意愿较低,从而表现出较低的创新绩效。

H2a差异化人才管理正向影响防御定向工作重塑。

H2b防御定向工作重塑负向影响员工创新绩效。

H2c防御定向工作重塑在差异化人才管理与员工创新绩效之间起负向中介作用。

(二)组织公平感的调节作用

组织公平感是员工在组织中是否受到公平对待的主观感受和心理体验,包含分配公平、程序公平、信息公平和人际公平四个维度[22]。整体组织公平感源于员工对组织公平性的全面评估与感知,在判断和应对与组织公平有关的事件方面发挥着重要作用[23]。

公平启发理论指出公平的决策环境有利于激发个体的积极行为倾向,不公平的决策过程会引起个体不适,促使他们改变态度和行为来缓解这种不适[12]。在高组织公平感下,员工会认为组织的差异化人才管理实践机制设计是公平的,无论是人才还是普通员工均会感知到努力与回报相匹配,因而他们将更积极主动地开展工作,激发促进定向工作重塑。具体而言,人才与普通员工相比较而获得的公平感能帮助人才树立自信心,人才不用担心自己的积极主动行为会让同事受到不公正的对待,因为所有的奖惩均有迹可循[8],此时人才会更倾向于采取促进定向工作重塑的方式以获得相应的奖励[10];普通员工将坚定组织会依据贡献潜力的多少严格执行对自己的奖赏,相信能够通过自身努力而进入人才库[13],这将使得普通员工积极主动的一面更容易被唤醒,激发其促进定向工作重塑[10]。在低组织公平感下,无论是人才还是普通员工都会将差异化人才管理视为对其既得利益的威胁。例如可能出现有学识和才能的员工被排除在人才库之外,对组织贡献多的员工反而获得的报酬和奖励少等[19]。此时,员工更关注如何在工作中避免错误以减少既得利益的损失,从而更易诱发防御定向工作重塑。因此,提出如下假设:

H3a组织公平感正向调节差异化人才管理与促进定向工作重塑之间的关系,即组织公平感越高,差异化人才管理与促进定向工作重塑的正向关系越强。

H3b组织公平感负向调节差异化人才管理与防御定向工作重塑之间的关系,即组织公平感越低,差异化人才管理与防御定向工作重塑的正向关系越强。

H4a组织公平感正向调节促进定向工作重塑在差异化人才管理与员工创新绩效之间的中介作用,即组织公平感越高,促进定向工作重塑的中介作用越强。

H4b组织公平感负向调节防御定向工作重塑在差异化人才管理与员工创新绩效之间的中介作用,即组织公平感越低,防御定向工作重塑的中介作用越强。

三、研究设计

(一)研究样本及程序

采用在線问卷调查的方式对湖南、广东和安徽等省涵盖制造、信息技术和金融等行业的多家单位的员工进行调研。通过设置问题“您的单位是否有专门的人才项目或者对员工进行分类管理?”确保调研对象来自有差异化人才管理实践的单位。调研共获得428份问卷,剔除无效问卷(规律作答和前后矛盾的问卷)后保留351份有效问卷,样本回收率为82.01%。员工以女性为主(56.70%);年龄集中在26~35岁(62.68%);学历以本科为主(72.08%)。

(二)变量测量

量表均采用国外成熟量表,且经过国内学者在中国情境下的充分验证。量表均采用五点李克特计分,从1=“非常不同意”到5=“非常同意”。差异化人才管理(DTM)采用Meyers等(2019)[14]的量表,共7个题项,如“在我们单位,人才与其他员工的待遇不同”。本研究通过预调研收集了47份问卷。该量表的Cronbachs α值为0.932,KMO值为0.882,题项因子载荷量最低为0.729,累积解释总方差为73.063%,说明该量表可以被用于正式调查。促进/防御定向工作重塑(PROJC/PREJC)采用Lichtenthaler和Fischbach(2018)[11]的量表,其中促进定向工作重塑15个题项,如“我努力提高自己的能力”;防御定向工作重塑6个题项,如“我尝试减少来自工作的心理压力”。组织公平感(OJ)采用Ambrose和Schminke(2009)[23]的量表,共6个题项,如“总体而言,我被组织公平对待”。许希等(2022)[24]证实了该量表在中国情境下的适用性。员工创新绩效(EIP)采用Janssen和Yperen(2004)[16]的量表,共9个题项,如“我能为改善现有状况提供新想法”。黄亮和彭璧玉(2015)[21]证实了该量表在中国情境下的适用性。

四、数据分析与研究结果

(一)信效度检验

信度结果显示差异化人才管理、促进定向工作重塑、防御定向工作重塑、组织公平感和员工创新绩效的Cronbachs α分别为0.911、0.961、0.901、0.859和0.920,均大于0.7,说明变量具有较好的信度。表1显示基准模型(五因子模型)的拟合指数优于其他四个竞争模型,说明变量间具有良好的区分效度。在五因子模型的基础上,将所有题项作为共同方法潜因子的指标,构建一个六因子模型重新检验模型的拟合指数。结果显示六因子模型的拟合指数(χ2/df=2.255,CFI=0.910,TLI=0.899,RMSEA=0.060,SRMR=0.045)未优于基准模型,证明本研究不存在严重的共同方法偏差。

(二)描述性统计和相关性分析

表2显示差异化人才管理与促进定向工作重塑和防御定向工作重塑均显著正相关,促进定向工作重塑与组织公平感和员工创新绩效均显著正相关,防御定向工作重塑与组织公平感和员工创新绩效均显著负相关。

(三)假设检验

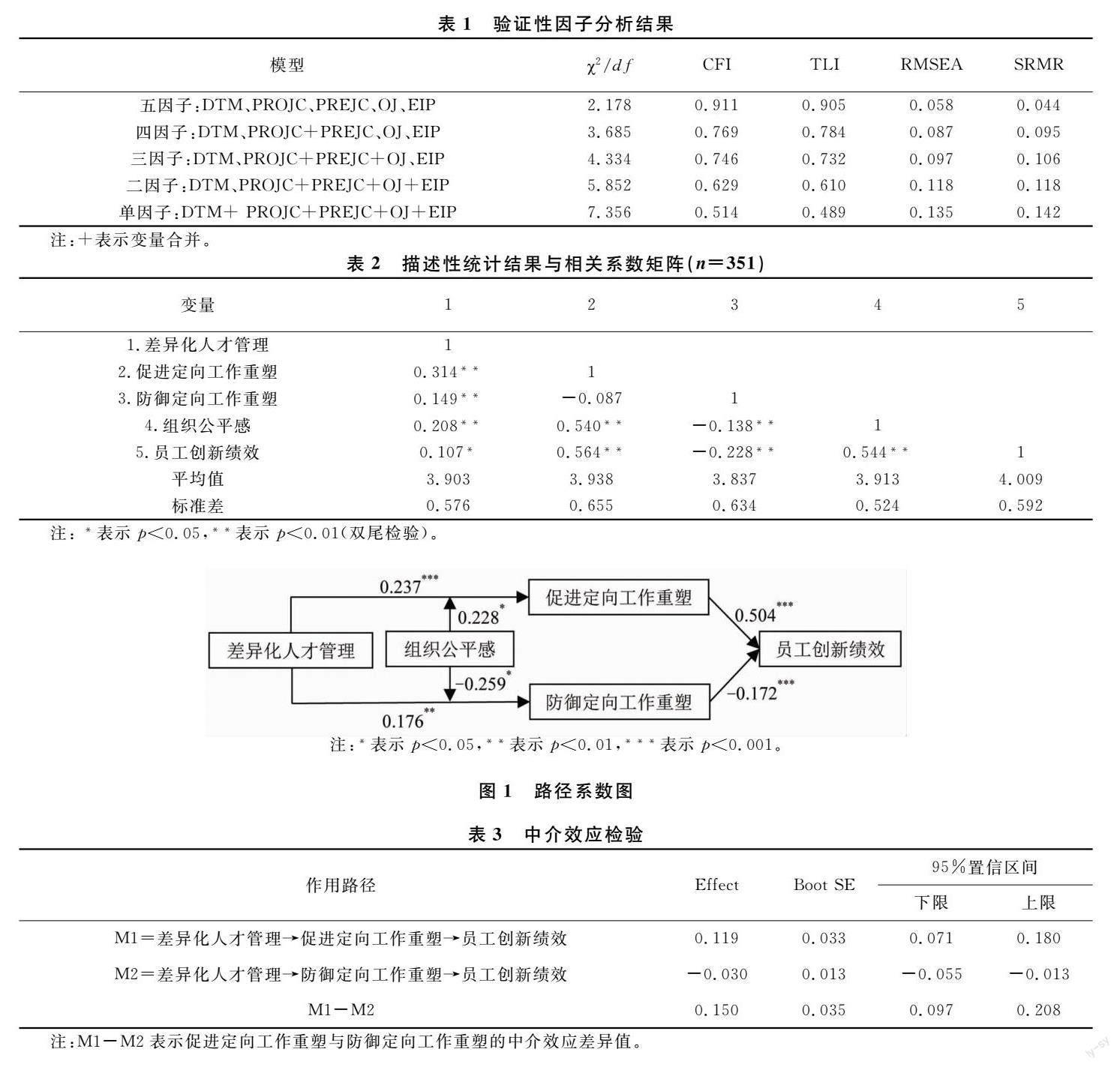

运用结构方程模型并结合Bootstrapping方法进行5000次重复抽样以进行假设检验。图1显示“差异化人才管理→促进定向工作重塑”的路径系数为正且显著(β=0.237,p<0.001),H1a得到验证;“促进定向工作重塑→员工创新绩效”的路径系数为正且显著(β=0.504,p<0.001),H1b得到验证;“差异化人才管理→防御定向工作重塑”的路径系数为正且显著(β=0.176,p<0.01),H2a得到验证;“防御定向工作重塑→员工创新绩效”的路径系数为负且显著(β=-0.172,p<0.001),H2b得到验证。

表3显示“差异化人才管理→促进定向工作重塑→员工创新绩效”的间接效应为0.119,95%CI为[0.071,0.180],H1c得到验证。“差异化人才管理→防御定向工作重塑→员工创新绩效”的间接效应为-0.030,95%CI为[-0.055,-0.013],H2c得到验证。M1和M2这两条中介路径的差异显著(95%CI为[0.097,0.208]),说明M1的正向中介效应强于M2的负向中介效应。

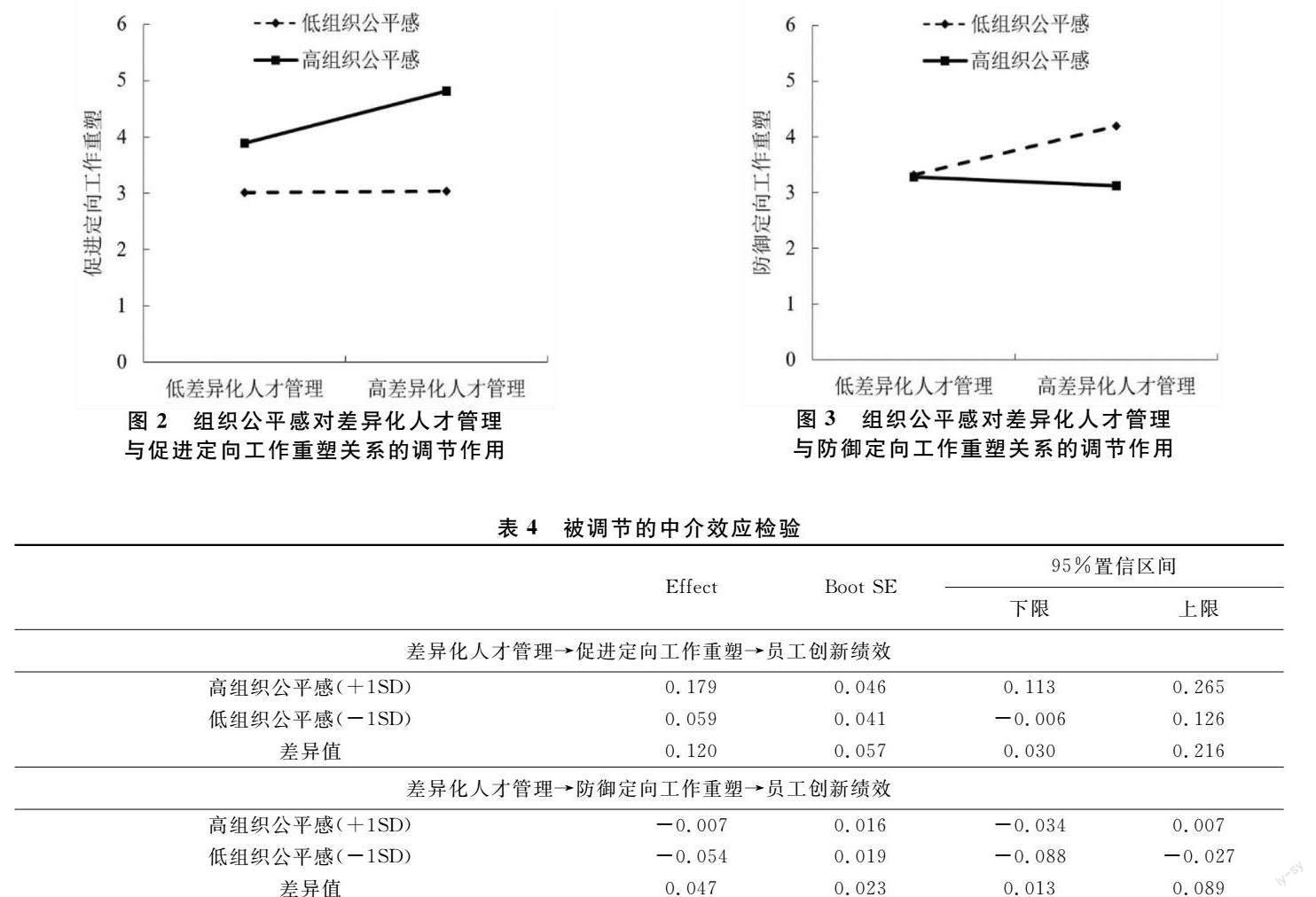

图1显示差异化人才管理和组织公平感的交互项正向影响促进定向工作重塑(β=0.228,p<0.05),H3a成立;差异化人才管理和组织公平感的交互项负向影响防御定向工作重塑(β=-0.259,p<0.05),H3b成立。进一步将调节变量分别取高水平(M+SD)和低水平(M-SD)进行简单斜率分析,作出調节效应图(图2和图3)。

表4显示“差异化人才管理→促进定向工作重塑→员工创新绩效”组间差异值为0.120,95%CI为[0.030,0.216];组织公平感程度较高时,差异化人才管理通过促进定向工作重塑影响员工创新绩效的间接效应显著(β=0.179,95%CI为[0.113,0.265]);组织公平感程度较低时,差异化人才管理通过促进定向工作重塑影响员工创新绩效的间接效应不显著(β=0.059,95%CI为[-0.006,0.126],包括0),H4a得到验证。“差异化人才管理→防御定向工作重塑→员工创新绩效”组间差异值为0.047,95%CI为[0.013,0.089];组织公平感程度较低时,差异化人才管理通过防御定向工作重塑影响员工创新绩效的间接效应显著(β=-0.054,95%CI为[-0.088,-0.027]);组织公平感程度较高时,差异化人才管理通过防御定向工作重塑影响员工创新绩效的间接效应不显著(β=-0.007,95%CI为[-0.034,0.007]),H4b得到验证。

五、结论与讨论

(一)结论

(1)差异化人才管理通过促进定向工作重塑间接正向影响员工创新绩效,通过防御定向工作重塑间接负向影响员工创新绩效。且促进定向工作重塑的中介效应显著强于防御定向工作重塑的中介效应。(2)组织公平感增强差异化人才管理与促进定向工作重塑之间的正向关系,削弱差异化人才管理与防御定向工作重塑之间的正向关系。(3)组织公平感增强促进定向工作重塑在差异化人才管理与员工创新绩效之间的中介作用,削弱防御定向工作重塑在差异化人才管理与员工创新绩效之间的中介作用。

(二)启示

第一,企业应科学制定和规范实施差异化人才管理。首先,企业在实施差异化人才管理之前,应谨慎评估企业特征和背景,科学制定人才选拔标准和考核要求,避免给予人才重压和忽视普通员工。其次,人才管理政策制定要在企业内进行广泛调研,征集意见,确保人才管理政策的科学性和公平性。再次,应加强对人才管理政策的宣讲与解读,避免出现员工对政策不理解和不知情。最后,应确保对人才管理政策实施的全过程监督。第二,员工应该选择“努力”而不是“躺平”。鉴于经济快速发展对企业创新提出了更高水平的要求,员工敏捷化已经成为企业提升创新能力的重要因素。因此,员工必须积极主动地迎接企业变革和外部挑战,采取促进定向工作重塑,推动组织创新,这样不仅能够增强企业的竞争优势,也能够提高自己获得或维持人才地位的可能性。

参考文献:

[1]Gelens J, Dries N, Hofmans J, et al. The role of perceived organizational justice in shaping the outcomes of talent management: A research agenda [J]. Human Resource Management Review, 2013, 23(4): 341-353.

[2]Bhatia R, Baruah P. Exclusive talent management and its consequences: A review of literature [J]. Asian Journal of Business Ethics, 2020, 9(2): 193-209.

[3]De Boeck G, Meyers M, Dries N. Employee reactions to talent management: Assumptions versus evidence [J]. Journal of Organizational Behavior, 2018,39(2):199-213.

[4]Boonbumroongsuk B, Rungruang P. Employee perception of talent management practices and turnover intentions: A multiple mediator model [J]. Employee Relations: The International Journal, 2022, 44(2): 461-476.

[5]Mensah J K. A “coalesced framework” of talent management and employee performance [J]. International Journal of Productivity and Performance Management, 2015, 64(4): 544-566.

[6]陈明淑, 李佳雯, 陆擎涛. 高绩效工作系统与企业创新绩效——人力资源柔性的中介作用 [J]. 财经理论与实践, 2018, 39(6): 119-124.

[7]OConnor E, Crowley-Henry M. Exploring the relationship between exclusive talent management, perceived organizational justice and employee engagement: Bridging the literature [J]. Journal of Business Ethics, 2019,156(4):903-917.

[8]Meyers M C. The neglected role of talent proactivity: Integrating proactive behavior into talent-management theorizing [J]. Human Resource Management Review, 2020, 30(2): 100703.

[9]Bakker A B,Tims M, Derks D. Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement [J]. Human Relations, 2012, 65(10):1359-1378.

[10]Lichtenthaler P W, Fischbach A. A meta-analysis on promotion and prevention-focused job crafting [J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2019, 28(1):30-50.

[11]Lichtenthaler P W, Fischbach A. Leadership, job crafting, and employee health and performance [J]. Leadership & Organization Development Journal, 2018,39(5):620-632.

[12]Linde E A. Faicness heuristic theory: Justice judgments as pivotal cognitions in organizational relations[M]// Greenberg J. Cropanzano R. (Eds). Advances in Organization Justice. Stanford University Press, 2001: 56-88.

[13]Gelens J, Hofmans J, Dries N, et al. Talent management and organizational justice: Employee reactions to high potential identification [J]. Human Resource Management Journal, 2014,24(2):159-175.

[14]Meyers M C, Woerkom M, Paauwe J, et al. HR managers talent philosophies: Prevalence and relationships with perceived talent management practices [J]. The International Journal of Human Resource Management, 2019, 31(7): 1-27.

[15]陽毅, 万杨. 专有性人才管理方式对个体的影响:系统综述与研究构想 [J]. 中国人力资源开发, 2022, 39(9): 23-41.

[16]Janssen O, Yperen N W V. Employees goal orientations, the quality of leader-member exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction [J]. Academy of Management Journal, 2004, 47(3):368-384.

[17]Afsar B, Masood M, Umrani W A. The role of job crafting and knowledge sharing on the effect of transformational leadership on innovative work behavior [J]. Personnel Review, 2019, 48(5): 1186-1208.

[18]王娟, 张喆, 杨妞. 调节焦点视角下工作压力对员工创造力的影响 [J]. 管理工程学报, 2020, 34(2): 161-171.

[19]Kwon K, Jang S. There is no good war for talent: A critical review of the literature on talent management [J]. Employee Relations: The International Journal, 2022, 44(1): 94-120.

[20]Wallace J C, Butts M M, Johnson P D, et al. A multilevel model of employee innovation: Understanding the effects of regulatory focus, thriving, and employee involvement climate [J]. Journal of Management, 2016, 42(4): 982-1004.

[21]黄亮, 彭璧玉. 工作幸福感对员工创新绩效的影响机制——一个多层次被调节的中介模型 [J]. 南开管理评论, 2015, 18(2): 15-29.

[22]Colquitt J A. On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure[J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(3): 386-400.

[23]Ambrose M, Schminke M. The role of overall justice judgments in organizational justice research: A test of mediation [J]. The Journal of Applied Psychology, 2009, 94(2):491-500.

[24]許希, 向娇娇, 任华亮, 等. 员工组织价值观一致性与员工满意度的关系研究——组织公平感的调节作用 [J]. 经营与管理, 2022(4): 73-79.

(责任编辑:钟瑶)