“民主化”改革与地区经济表现

2023-06-14谢建国曹国强周诗

谢建国 曹国强 周诗

作者简介:谢建国(1973—),男,湖南耒阳人,博士,南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心、南京大学商学院教授,博士生导师,研究方向:国际贸易理论与政策。

摘要:依据Polity IV数据库数据,考量20世纪90年代以来“第三波民主化浪潮”中,发展中国家朝着西方价值标准“民主”的重大转变对其经济表现的影响。结果显示,没有证据支持“民主化”改革促进了经济增长;相反,“民主化”改革引致国家治理能力下降,阻碍了经济发展。异质性分析表明,“民主化”改革对经济发展的负效应主要出现在撒哈拉以南非洲地区,且激进的“民主化”改革和被殖民国家的“民主化”改革对经济发展的负面影响更大。鉴于此,西方价值标准的民主既非一国经济发展的充分条件,也非一国经济发展的必要条件,一国选择何种国家治理模式与政治体制应考虑自身的历史、文化、发展阶段等实际国情,而不是盲目推行西式“民主化”。

关键词: “第三波民主化浪潮”;“民主化”改革;经济表现

中图分类号:D082文献标识码:A文章编号:1003-7217(2023)03-0118-08

一、引言

20世纪90年代初,“第三波民主化浪潮”达到顶峰,“民主”①政体如雨后春笋般涌现。此后的近三十年来,尽管世界各国的“民主化”运动又有新进展,但是相比之前,“民主化”浪潮的趋势已经大幅度衰减。不仅如此,除少数诸如“泰国雨夜政变”“阿拉伯之春”等受西方大国或明或暗谋划与操纵的以暴力颠覆为特征“里程碑”式的政变外,90年代以来的“民主化”运动更多是在和平条件下发生的,以“妥协、选举和低暴力”为特征的渐进式“民主化”改革,且均发生在发展中国家。

事实上,发展中国家进行“民主化”改革的目的往往与其经济运行状况紧密联系。从经验观察上来看,世界上绝大多数的“民主”国家如经合组织各国普遍经济发达且人均收入较高,而绝大多数不“民主”的发展中国家如非洲、东南亚等地区的国家普遍经济落后且人均收入偏低[1]。这就使后者中的相当一部分国家产生了一种“民主幻觉”,认为“民主”是解决之道,即只要照搬西方的民主模式就可以自然而然地实现相应的物质富足。同时,以美国为首的西方发达国家,为实现本国利益,服务于其全球战略目的,无视自身民主制度已经千疮百孔、破败不堪的事实,罔顾发展中国家在历史、文化、发展阶段等方面存在的巨大差异,采取经济制裁、颜色革命、武力干预等方式,强行输出、移植“民主”制度。因此,不少发展中国家在西方国家的外部胁迫下,在“民主幻觉”的内在引诱下,沉迷于西方“民主”理论和道路,试图通过国内激烈的“民主化”变革实现经济腾飞。

目前,学者们关于“民主”是否影响了经济发展存在较大分歧。一种观点认为,“民主”阻碍了经济发展。Barro(1996)研究发现,“民主”水平与经济增长存在倒U形关系(巴罗效应)[2]。具体而言,一国在“民主”水平较低时,经济会得到快速发展,但是一旦该国“民主”水平较高时经济反而会衰退。随后,巴罗效应得到了众多研究的支持[3,4]。“民主”不利于经济增长的论据包括民选政治家与公众之间的代理冲突[5]、过度的再分配政策[6]、政党争斗导致的政治僵局[7]、无法迅速调动资源[8]以及政府易受寻租利益集团影响[9]。另一种观点则截然相反,认为“民主”促进了经济增长。Fidrmuc(2003)针对政治转型国家的研究显示,“民主”体制下的市场化改革对经济自由化产生了积极影响,而经济自由化对经济增长有着显著的促进作用,因此政治转型期的经济绩效得到了提高[10]。Kisangani(2006)认为,“民主”通过刺激外国投资流入进而有利于经济增长,因为“民主”体制下的政府行为受到规则的严格约束,市场主体能够形成确定性的预期[11]。“民主”促进经济增长的观点同样得到了众多经验研究的支持[12-17]。

总之,现有文献关于“民主”能否促进经济发展这一问题各执一词,远未形成一致的看法。在研究视角上,现有文献大多聚焦于“民主”制度本身或“第三波民主化浪潮”中的永久“民主”过渡对经济发展的影响,亦或是直接针对一个或多个国家内部“民主化”进程的研究。由于“第三波民主化浪潮”在20世纪90年代开始走向低迷,且近些年来并未有国家发生永久性的政治体制变革,因此前述文献的研究结论可能不再适用于当前世界现实。此外,20世纪90年代以来的“民主化”改革主要发生在发展中国家,但是现有研究缺少基于发展中国家的整体分析,从而难以得到具有普遍意义的结论。鉴于此,本文研究“第三波民主化浪潮”走向低迷后的新时期,发展中国家“民主化”改革的經济影响。

二、理论假设

在席卷全球的“第三波民主化浪潮”中,以多党竞争性选举、三权分立、议会制度为主要特征的西方民主模式成为众多发展中国家政治民主化的效仿对象[18]。这些国家试图通过激烈的“民主化”改革摆脱贫困,实现经济的快速发展和人民生活水平的不断改善。然而,民主绝非一蹴而就的产物,而是受到经济发展水平、历史传统、地缘关系等因素影响并在历史进程中自我革新的结果[19]。当发展中国家进行“民主化”改革时,本国自身的历史、文化等基本国情与移植自西方的“民主”制度之间的“水土不服”便会显现,这将严重影响国家治理的有效性,进而拉低经济表现。具体地,“民主化”改革对国家治理能力的影响主要表现在以下三个方面:

首先,“民主化”改革导致政治动荡。一方面,发展中国家内部往往存在势力强大的部族和教派势力,在“民主化”改革过程中,为争权夺利,这些势力通过组建政党展开激烈斗争,使得国家混乱不已,政变、罢工、游行示威持续不断[20]。另一方面,许多发展中国家进行的“民主化”改革往往不是出于自身基本国情的内在要求,而是以美国为首的西方发达国家诱导或胁迫所致。在这种情况下,“民主化”改革的实质通常表现为西方国家扶持的反对派将统治者拉下马,换上经过所谓的“民主”程序选举产生的政治权威。这一过程必然孕育保守力量和激进力量之间、本国势力和外部势力之间的对抗,甚至是暴力冲突。

其次,“民主化”改革导致行政效率低下。多党竞争是“民主”的重要标志之一。然而,从西方“民主”国家的政治实践可以看到,在多党竞争机制下,为了政党自身利益,执政党与在野党往往相互否决对方提出的政策主张,类似的党派斗争严重阻碍了政府职能的履行,导致行政效率低下。此时,不仅有助于经济发展的政策措施无法及时出台,既定政策的连续性和长期性也将遭到破坏。简单照搬西方价值标准“民主”的发展中国家同样会面临行政效率低下这一问题。此外,与威权政体相比,“民主”政体下的政府无法迅速调动资源[8,21],这也反映了“民主化”改革会导致行政效率下降。

最后,“民主化”改革导致法制状况恶化。审视20世纪90年代以来的“民主化”改革,可以发现,一方面,相关发展中国家在效仿西方国家建立“民主”政体的过程中,仅仅实现了表面上的选举“民主”,高效的司法体制、权力制约体制等与民主协同的法律法规却没有建立。在这种情况下,民选政府和官员缺少监督,极易产生腐败。另一方面,由于受教育水平低,发展中国家普通民众的法制意识淡薄。在“民主化”改革的过程中,原有的法律法规不再适用,新的法律法规尚未建立,民众将无所适从,进而整个社会陷入无序状态,这将降低民众遵守法律的程度,进而犯罪的发生率将大幅度增大。此外,考虑到行政效率的下降,执法部门的执法水平也无法得到保证。因此,发展中国家的“民主化”改革多数导致了地方法制的弱化与无政府主义的盛行。

综上所述,对于发展中国家而言,“民主化”改革会导致以政治稳定性、行政效率和法制状况为表征的国家治理能力的全面下降。从现代西方经济学角度分析:(1)政治不稳定增加了政策的不确定性,不利于私人投资[22]。(2)面对垄断、外部性等可能的市场失灵现象,行政效率低下的政府往往无法制定和执行有效政策进行干预,导致资源无法实现最优配置,进而经济也就无法实现持续稳定增长。(3)外国直接投资是推动发展中国家经济增长的重要因素[23],但是法制状况的恶化在产权保护、投资者保护、合同执行等方面对营商环境产生了不利影响,因而降低了外资流入。在经验研究方面,国家治理能力与经济发展的上述正相关关系同样得到了证实[24,25]。根据以上分析,本文提出:

假设1发展中国家的“民主化”改革不利于经济发展。

假设2以政治稳定性、行政效率和法制状况为表征的国家治理能力的下降是发展中国家“民主化”改革阻碍经济发展的作用渠道。

三、模型与数据

为考察发展中国家“民主化”改革对其经济表现的影响,本文将基准回归模型设定为:

PGDPit=α+βDemocracyit+δControlsit+

λt+μi+εit (1)

其中,PGDPit表示国家i在年份t的经济表现,用人均GDP对数值衡量。Democracyit表示国家i在年份t是否进行了“民主化”改革。Controlsit表示控制变量的集合。此外,本文还考虑了年份固定效应λt和国家固定效应μi。εit表示随机扰动项。本文使用的是全球122个发展中国家1998-2018年的面板数据。

目前,Polity IV数据库(由美国系统和平中心发布)中的polity 2指标被广泛应用于衡量一国政体的“民主”程度。该指标通过将Polity IV数据库中各国“民主”得分减去“集权”得分得到,其数值分布在-10至+10之间,数值越大表示“民主”程度越高。参考Furlan等(2016)[26]的做法,若一国polity 2指数三年内增加不低于3,则认为该国发生了“民主化”改革事件,Democracyit取值为1,否则为0。

本文选取的控制变量包括:人口规模,用人口总数的对数值衡量;投资占比,用国内投资总额与国内生产总值的比重衡量;城镇化水平,用城镇人口占总人口的比例衡量;失业率,用失业人数占劳动力总数的比例衡量;自然资源禀赋,用燃料、矿石和金属出口占商品出口的百分比衡量;贸易开放度,用进出口总额占国内生产总值的比重衡量;第一产业比重,用农业增加值占国内生产总值的比重衡量;第二产业比重,用工业增加值占国内生产总值的比重衡量。以上数据以及衡量经济表现的人均GDP数据均来自世界银行数据库。

受个体特征影响,一国是否进行“民主化”改革不是随机发生的,此时如果直接使用上述模型进行估计会产生“选择性偏差”。为解决这一问题,先进行倾向得分匹配。具体而言,选取人口规模、国内投资占GDP的比重、城镇化水平、失业率、自然资源禀赋、贸易开放度、第一产业比重、第二产业比重以及地区虚拟变量③作为协变量进行最近邻一对一匹配,用logit模型估计倾向得分。平衡性检验结果显示,通过最近邻一对一匹配后,大部分协变量的标准偏差明显降低④。接下來,本文使用满足共同支撑假设的样本进行回归分析。

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果

表1报告了基准回归结果。其中,列(1)只加入了核心解释变量,列(2)在列(1)的基础上加入了控制变量,列(3)和列(4)则是进一步考虑了年份固定效应和国家固定效应。可以看到,核心解释变量的估计系数始终显著为负,这说明发展中国家的“民主化”改革显著阻碍了其经济发展。本文假设1得到验证。

(二)稳健性检验

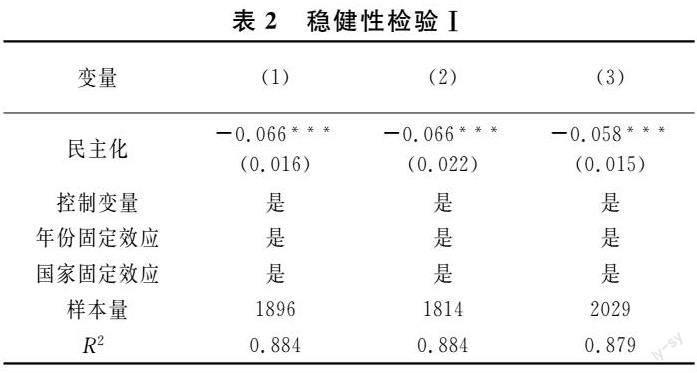

1. 更换识别“民主化”改革的阈值设定。分别采用更加宽松的阈值设定(polity 2指数三年内增加不少于2)和更加严格的阈值设定(polity 2指数三年内增加不少于4),结果呈现在表2列(1)、(2)。可以看到,核心结论不变。

0.884

0.879

2. 使用不同来源数据。基于自由之家数据库中的国家状态指标重新定义“民主化”改革,当一国国家状态由“不自由”转向“部分自由”或者由“不自由”“部分自由”转向“自由”时,认为该国存在“民主化”改革。表2列(3)显示,“民主化”改革的估计系数依然显著为负。

3. 排除模型设定影响。由于面板数据的特点,虽然通常可以假设不同个体之间的扰动项相互独立,但同一个体在不同时期的扰动项之间往往存在自相关。为确保基准结果的稳健性,本文采用国家层面的聚类稳健标准误。表3列(1)显示,即使考虑到自相关后,核心结论依然成立。

4. 引入政治因素。为避免其他政治因素对基准结果的干扰,本文进一步将对外冲突、内部冲突以及政变次数引入协变量和控制变量。表3列(2)显示,在考虑了上述政治因素后,“民主化”改革依然显著不利于经济增长。

5. 内生性问题。为解决互为因果和遗漏变量引发的内生性问题,使用工具变量法。经过筛选,使用t-1年经地理距离加权的同地区“民主”优势国家的数量作为t年一国是否进行“民主化”改革的工具变量,公式表示为:

IVit=∑j≠iDijAij,t-1∑j≠iDij(2)

其中,i表示目标国家,j表示与i國处于相同地区的国家。Aij,t-1表示在t-1年,与i国相比,同地区的j国是否具有“民主”优势。与基准回归中识别一国是否进行“民主化”改革的阈值设置保持一致,若j国与i国的polity 2指数之差不小于3,则认为j国存在“民主”优势,进而Aij,t-1取值为1,否则为0。Dij表示两国首都地理距离的倒数,数据来自CEPII数据库。工具变量IVit的取值处于0~1之间,数值越大,说明在t-1年i国同地区内的“民主”优势国家越多。

选取上述工具变量的理由是:一方面,一国经济表现主要受内部因素和外部经济环境影响,受同地区“民主”优势国家数量影响的可能性较小,因此工具变量IVit与各国经济表现并无明显关联;另一方面,由于文化相似、联系密切,“民主”优势国家往往会对同地区的“民主”劣势国家形成示范效应,激发其进行“民主化”改革。例如,2011年突尼斯爆发“茉莉花革命”,“民主”水平显著上升,成为区域内为数不多的“民主”优势国家。受突尼斯影响,随后利比亚、也门等处于同一区域的阿拉伯国家也相继发生了“民主化”改革事件。因此,本文构造的工具变量满足相关性假设。

首先对工具变量的有效性进行检验。Cragg-Donald Wald F统计量为32.043,大于Stock-Yogo检验在10%水平上的临界值16.38,因此拒绝了工具变量是弱识别的原假定;Anderson LM检验的p值为0.000,拒绝了工具变量识别不足的原假定。上述结果证明了本文工具变量选择的有效性。表3列(3)是第一阶段的回归结果,工具变量的估计系数显著为正,说明一国是否进行“民主化”改革受上一期同地区“民主”优势国家数量的影响。列(4)是第二阶段的回归结果,可以发现“民主化”改革的估计系数显著为负,这说明即使考虑了内生性问题,本文核心结论依然成立。

(三)“民主化”改革的滞后影响

考虑到政治改革对一国经济的影响可能存在时滞效应,本文在基准模型中分别加入“民主化”改革的三阶滞后和五阶滞后、十阶滞后和十五阶滞后,以考察“民主化”改革的短期效应和长期影响。值得注意的是,少数国家进行了不止一次的“民主化”改革,这将导致同一国家不同改革的影响无法识别。鉴于此,本文在样本中剔除了这类国家,使用仅进行过一次“民主化”改革的国家的样本进行滞后效应分析。表4列(1)~列(4)显示,四个“民主化”改革滞后项的估计系数都不显著,因此没有证据支持“民主化”改革在中长期促进了东道国经济的改善。

为消除随时间变化的不确定因素对回归结果的影响,分别将样本进行了三年平均、五年平均和十年平均,核心解释变量相应地分别取三年期的第一年值、五年期的第一年值和十年期的第一年值。表4列(5)~列(7)显示,三个估计系数均不显著,同样没有证据支持“民主化”改革会在中长期改善东道国的经济表现。

事实上,西方发达国家的民主模式是由这些国家的历史传统、文化条件以及发达的经济水平所决定并经过几百年的发展而形成的,而发展中国家大多既无民主的历史传统,也缺乏西方民主所必备的社会条件[18]。在这种情况下,一味照搬西方价值标准的民主模式,本国国情与移植自西方的民主制度之间的“水土不服”便会逐渐显露,从而无法推动长期经济增长。不仅如此,随着时间的推移,西方民主模式自身的多重局限与弊病也会得以暴露,比如多党竞争导致的政治乱象、迎合选民导致的政策短视、政府低效引发的治理危机,这都将降低经济系统的运转效能。上述分析进一步表明,与一些研究者的期待相反,“民主化”改革既非一国经济发展的充分条件,也非一国经济发展的必要条件。

五、进一步的研究

(一)机制分析

我们使用全球治理指数(WGI)中的政治稳定性、政府效率、社会监管质量以及法制状况四个指标衡量一国治理能力。其中,社会监管质量指标反映了政府制定和实施促进私营部门发展的健全政策和法规的能力,本文认为该指标与政府效率指标都反映了一国行政效率。

首先,分别以各国政治稳定性、政府效率、社会监管质量以及法制状况四个国家治理能力的衡量指标对核心解释变量进行回归,结果汇报在表5列(1)~列(4)。可以看到,发展中国家的治理能力确实受到了“民主化”改革的负面影响。值得注意的是,国家治理能力也可能反向作用于“民主化”改革,例如,政治动荡的国家更有可能选择政治体制变革。为解决这一内生性问题,遵循上文的做法,使用t-1年经地理距离加权的同地区“民主”优势国家的数量作为t年一国是否选择“民主化”改革的工具变量进行回归。表5列(5)~列(8)显示,在克服内生性基础上,发展中国家的“民主化”改革对治理能力仍然存在显著负向影响。

既然“民主化”改革显著削弱了国家治理能力,那么国家治理能力是影响经济表现的必要条件吗?接下来,使用中介效应模型进行检验,结果如表6所示。其中,列(1)是本文基准结果⑤。列(2)~列(5)显示,在列(1)的基础上分别加入政治稳定性、政府效率、社会监管质量和法制状况后,此时四个国家治理能力代理变量的估计系数均显著为正,说明国家治理能力的提高能够促进经济发展。更为重要的是,相对于列(1),列(2)~列(5)中“民主化”改革估计系数的绝对值均出现了一定程度的下降,这一结果有力地说明国家治理能力的下降是发展中国家“民主化”改革阻碍经济发展的作用渠道。

(二)异质性分析⑥

1. 区分不同地区。为探究“民主化”改革的经济效应在不同地区的异质性,本文构造了“民主化”改革与地区虚拟变量的交互项。回归结果显示,“民主化”改革倾向于阻碍所有地区的经济发展,而在撒哈拉以南非洲地区,这一影响更加显著。种族多样化是撒哈拉以南非洲地区国家的一大特征。并且由于立国不久,组成这些国家的种族缺少共同治理的经验[27]。因此,相比于其他地区的国家,在这些种族多样化程度高、共同治理经验薄弱的国家,“民主化”对经济发展的影响必然会有所不同。Zakaria(2003)的研究就曾质疑“民主化”是否会促进撒哈拉以南地区的经济发展[28]。Kaplan(2000)甚至认为,这些地方的“民主化”在扩大民众参与的同时激化了原有的种族矛盾,损害了政治稳定,从而不利于经济发展[29]。本文的结果也证实了这一点。

2. 区分改革幅度。在具体的政治实践中,各国“民主化”改革幅度不尽相同。有些国家的转型较为激进,“民主”水平在短期内大幅度提升,而有些国家的转型较为温和,“民主”水平虽然有所提升,但是提升幅度并不大。为考察不同转型幅度的“民主化”改革的影响是否存在差异,本文以polity 2指数增加幅度是否超过6来区分激进的“民主化”改革和温和的“民主化”改革。结果显示,两种类型的改革对经济发展均产生了不利影响,但是后者的影响程度相对较小。事实上,激进的“民主化”改革往往意味着一国政治体制更加接近西方价值标准的民主,进而行政效率更低,更不利于经济政策的制定和实施。另外,当“民主化”改革的过程更加激进时,更容易导致政治动荡,同时恶化法制状况。因此,相对于温和的“民主化”改革,激进的“民主化”改革对一国治理能力的不利影响更大,经济发展受到的负面冲击也更严重。

3.区分是否曾被殖民。根据CEPII数据库中的殖民历史数据,将样本国家分为未被殖民国家和被殖民国家,以考察“民主化”改革的经济效应是否受被殖民历史影响。结果显示,被殖民国家的“民主化”改革对经济发展的负面影响更大。可能的原因是,尽管西方國家的殖民统治已经在政治制度、政治文化等方面做了铺垫,使得被殖民国家在独立后更容易过渡到“民主”政体,但是被殖民国家的民众往往缺少国家意识和文化认同,“民主化”改革更容易引发政局动荡,阻碍经济发展。

六、结论

依据Polity IV数据库数据,考量20世纪90年代以来“第三波民主化浪潮”中,发展中国家朝着西方价值标准“民主”的重大转变对其经济表现的影响。结果显示,“民主化”改革不仅没有带来经济腾飞,反而成为经济发展的绊脚石,具有显著的负效应。机制检验显示,以政治稳定性、行政效率和法制状况为表征的国家治理能力的下降是“民主化”改革阻碍所在国经济发展的作用渠道。异质性分析表明,“民主化”改革对经济发展的负效应主要出现在撒哈拉以南非洲地区,并且激进的“民主化”改革和被殖民国家的“民主化”改革对经济发展的负面影响更大。

当前,在西方国家的鼓动与宣传下,相当一部分群体形成了这么一种认知,认为只要一国复制西方国家的民主模式,国家经济发展与人民生活水平提高就指日可待、唾手可得,作为“民主灯塔”与“民主范本”的美国似乎也给苦苦寻求本国发展道路的人们一束“希望之光”。不少发展中国家在西方发达国家的诱导下,在“民主、自由就能促进发展”这种“民主幻觉”的驱动下,不是从努力改进本国的资源禀赋、科技水平、人力资本、营商环境等因素出发以促进国家的经济发展,而是不切实际地试图通过国内激烈的“民主化”改革从而轻而易举地实现经济腾飞。本文的研究结果表明,西方价值标准的民主并非发展中国家的“坦途”,而是“陷阱”,相关国家因此遭受了巨大的经济损失,也浪费了宝贵的发展时机。当今世界政治经济形势复杂,一国选择何种国家治理模式与政治体制应考虑自身的历史、文化因素与客观实际,而不是盲目推行西式“民主化”。

注释:

① 需要指出的是,长期以来,西方发达国家以其民主先发优势、超强的硬实力和软实力,垄断了民主概念的定义权。在西方文献的话语体系中,“民主”就是特指以美国为代表的西方发达国家实行的以多党竞争、公民普选、代议制政府和三权分立为特征的政治制度体系,而把政治权力其他共享模式如中国实行的以人民代表大会为特征的人民民主排除于“民主”范畴之列,这是需要注意的。为保持与基础文献中“民主”概念的一致性,如无特别提示,本文的“民主”“民主化”特指西方价值标准的民主、以西方价值为标准的民主化。

② 从“民主”改革的方式来看,第一次与第二次“民主化”浪潮都是以暴力、颠覆为特征的“民主”改革,其对所在国的经济影响无疑是破坏性与毁灭性的[30]。但第三次“民主化”浪潮,尤其是20世纪90年代以来的“民主化”浪潮,多是在和平的条件下发生的,以“颜色革命”“妥协、选举和非暴力”为特征的“民主化”改革,其对所在国的经济影响相对于暴力革命后果并非显而易见。

③ 考虑到区域性的经济和金融危机对区域内国家经济表现的影响,我们在进行倾向得分匹配时加入了地区虚拟变量作为协变量,分别为:是否东亚和太平洋地区、是否欧洲和中亚地区、是否拉丁美洲和加勒比海地区、是否中东和北非地区、是否南亚地区、是否撒哈拉以南非洲地区。各国的地区分类依据的是世界银行的标准。

④ 限于篇幅,正文未报告平衡性检验结果,留存备索。

⑤ 为与列(2)至(5)结果进行比较,在基准回归样本中删除了缺失国家治理能力四个代理变量的样本。因此,相对于表1列(4),表5列(1)的样本量略微下降,从而导致“民主化”改革系数的估计值也略有差异。

⑥ 限于篇幅,正文未报告异质性分析的检验结果,留存备索。

参考文献:

[1]赵卫涛. 正确评估“第三波民主化”[J]. 红旗文稿, 2015, 311(23): 33-35.

[2]Barro R J. Democracy and growth[J]. Journal of Economic Growth, 1996, 1(1): 1-27.

[3]Barro R J. Determinants of economic growth[M]. Cambridge: MIT Press, 1997.

[4]Plumper T, Martin C W. Democracy, government spending, and economic growth: a political-economic explanation of the Barro-effect[J]. Public Choice, 2003, 117(1-2): 27-50.

[5]Buchanan J M, Tullock G. The calculus of consent: logical foundations of con stitutional democracy[M]. University of Michigan Press, 1962.

[6]Persson T, Tabellini G. Is inequality harmful for growth?[J]. American Economic Review, 1994, 84(3): 600-621.

[7]March J G, Olsen J P. The new institutionalism: organizational factors in political life[J]. American Political Science Review, 1983, 78(3): 734-749.

[8]Doucouliagos H, Ulubasoglu M. Democracy and economic growth: A meta analysis[J]. American Journal of Political Science, 2008, 52(1): 61-83.

[9]Krueger A O. The political economy of the rent-seeking society[J]. American Economic Review, 1974, 64(3): 291-303.

[10]Fidrmuc J. Economic reform, democracy and growth during post-communist transition[J]. European Journal of Political Economy, 2003, 19(3): 583-604.

[11]Kisangani E F. Economic growth and democracy in Africa: Revisiting the Feldstein-Horioka puzzle[J]. Canadian Journal of Political Science, 2006, 39(4): 855-881.

[12]Scully G W. The institutional framework and economic development[J]. Journal of Potitical Economy, 1988, 96(3):652-662.

[13]Burkhart R E, Lewis-Beck M S. Comparative democracy: The economic development thesis[J]. American Political Science Review, 1994, 88(4): 903-910.

[14]Rodrik D, Wacziarg R. Do democratic transitions produce bad economic outcomes?[J]. American Economic Review, 2005, 95(2): 50-55.

[15]Epstein D, Bates R, Goldstone J, et al. Democratic transitions[J]. American Journal of Political Science, 2006, 50(3):551-569.

[16]Persson T, Tabellini G. The growth effect of democracy: Is it heterogenous and how can it be estimated?[R]. NBER Working Paper, 2007, No.13150.

[17]Acemoglu D, Naidu S, Restrepo P, et al. Democracy does cause growth[R]. MIT Department of Economics Working Paper, 2014, No.14-09.

[18]邱慧青, 鄭曙村. 发展中国家的“民主化失灵”:表现、原因及教训[J]. 当代世界与社会主义, 2012, 96(2): 121-124.

[19]中国人权研究会. 美式民主的局限与弊病[N].人民日报, 2021-12-24(17).

[20]许开轶, 蔡双根. 全球化背景下发展中国家的政治民主化浪潮评析[J]. 世界经济与政治论坛, 2006(3): 75-79.

[21]习明明, 张进铭. 民主、投资与经济增长[J]. 经济学(季刊), 2014, 13(4): 1485-1512.

[22]Tavares J,Wacziarg R. How democracy affects growth?[J]. European Economic Review, 2001, 45 (8): 1341-1378.

[23]Solow R M. A contribution to the theory of economic growth[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1956, 70(1): 65-94.

[24]Emara N, Chiu I. The impact of governance environment on economic growth: The case of Middle Eastern and North African countries[J]. Journal of Economics Library, 2016, 3(1): 24-37.

[25]文雁兵, 郭瑞, 史晋川. 用贤则理:治理能力与经济增长——来自中国百强县和贫困县的经验证据[J]. 经济研究, 2020, 55(3): 18-34.

[26]Furlan B, Gchter M, Krebs B, et al. Democratization and real exchange rates[J]. Scottish Journal of Political Economy, 2016, 63(2): 216-242.

[27]Assiotis A, Sylwester K. Does democratization spur growth? An examination over time and space[J]. Economics of Transition, 2014, 22(2): 211-246.

[28]Zakaria F. The future of freedom: Illiberal democracy at home and abroad[M]. New York: W.W. Norton & Company, 2003.

[29]Kaplan R. The coming anarchy: Shattering the dreams of the post cold war[M]. New York: Random House, 2000.

[30]Rao V. Democracy and economic development[J]. Studies in Comparative International Development, 1984, 19(4): 67-81.

(責任编辑:钟瑶)