旅游开发影响下侨乡社区空间的生产与机制

——以福建晋江梧林社区为例

2023-06-13邹永广

○邹永广 杨 勇 李 媛 孙 琦

中国具有庞大的海外移民群体,不同时期海外移民与祖籍地双向互动的地理空间实践中塑造了独具中国沿海特色的侨乡,它不仅是海外华侨华人的精神家园和文化上的“根”,也是他们与祖籍连接的重要纽带(1)颜丽金、王元林:《闽南侨乡寻根旅游之探讨》,《人文地理》2003年第6期,第48—51页。。但是在当前乡村振兴和侨乡旅游发展的背景下,侨乡基于发展的诉求也正以一种“迎合”社会经济发展的方式进行着不同空间形态的重塑(2)Boyle P,Halfacree K.Migration into rural areas:theories and issues.Chichester England John Wiley &Sons,1998,53(1),pp.94.。一方面在带来良好经济社会效益的同时,另一方面受旅游开发的裹挟也引发了诸如侨乡居民归属感缺失、侨—眷关系异化、传统宗族和语言等文化符号渐趋流逝等一系列现实问题。作为华侨华人的情感依恋之地,以侨文化为地方特质的侨乡在旅游开发影响下发生了怎样的空间演化历程,具体体现在哪些方面以及背后的生产机制等成为值得深入研究的问题。如何避免侨乡旅游发展中“去地方化”,多元主体介入下侨乡旅游社区空间生产、演变与重构问题面临着拷问。

关于侨乡空间的研究以地理学偏多,学者们关注到了华侨华人对于家乡建设的作用(3)陈丽园:《近代海外华人研究的跨国主义取向探索——评徐元音的<梦金山、梦家乡>》,《华侨华人历史研究》2003年第1期,第70—75页。、华侨流动所建构的跨国宗族网络(4)王元林、邓敏锐:《近代广东侨乡生活方式与社会风俗的变化——以潮汕和五邑为例》,《华侨华人历史研究》2005年第4期,第56—62页。(5)段颖:《社会变迁中的跨国网络与粤东侨乡:以梅县南口侨乡村为例》,《华人研究国际学报》2014年第1期,第19—40页。、侨乡社会资本(6)孟晓晨、赵星烁、买买提江:《社会资本与地方经济发展:以广东新会为例》,《地理研究》2007年第2期,第355—362页。、海外移民的原因(7)吕惠进:《浙南海外移民群体的形成原因及其特征》,《人文地理》2002年第3期,第72—74页。、华侨对海外建筑的引入(8)许桂灵、司徒尚纪:《中西规划与建筑文化在广东五邑侨乡的交融》,《热带地理》2005年第1期,第87—91页。等,充分探讨了侨乡与海外的互动及由此带来的侨乡经济、文化和社会的变迁(9)冉琰杰、张国雄:《地域视野下的侨乡文化——以广东侨乡为例》,《广东社会科学》2020年第6期,第131—139页。。然而在如今旅游开发背景下,侨乡不仅在物质空间形态上发生了巨大的转变,而且其中也夹杂着复杂的人地关系、社会关系等社会空间的再生产,这一新的变化得到了一定的学术关注,但是其背后的生产力量如何博弈涉及甚少。而厘清权力、资本和社会关系在侨乡空间中的展演,能更好地解释旅游开发背景下侨乡社区空间的生产机制,能够窥探旅游所带来的流动性对中国沿海地区地方空间的影响。

作为西方马克思主义关于空间研究最重要的理论之一,列斐伏尔提出的“空间的生产”理论因其在认识和分析问题时表现出的整体性、彻底性和说服力成为空间分析经典的理论工具(10)郭文、黄震方:《基于场域理论的文化遗产旅游地多维空间生产研究——以江南水乡周庄古镇为例》,《人文地理》2013年第2期,第117—124页。。列斐伏尔提倡学界要从关心“空间中的生产”转为“空间本身的生产”,提出了“(社会的)空间是(社会的)产物”的核心观点,建构了“空间的表征”“空间的实践”“表征的空间”三元一体的理论框架。该理论内涵指向在空间批判视角和终极关怀上立足于人本主义哲学立场和人道主义价值观,对于在开发、设计、改造的过程中融入较多外生跨国元素的侨乡社区这类特殊旅游空间具有重要研究启示。

基于此,本研究以空间生产理论为分析框架,尝试探讨旅游开发影响下侨乡社区空间的生产及其背后的机制,并尝试回应以下问题:旅游影响下侨乡社区空间经历了怎样的生产过程,其背后的生产机制如何?对这些问题的探索与揭示,不仅在理论上能丰富和深化空间生产在侨乡旅游领域内的应用,而且在实践上也能为侨乡的开发与可持续发展提供参考。

一 研究区域概况与数据来源

(一)案例地介绍

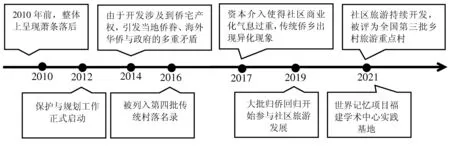

本研究选择福建晋江梧林社区为案例地,地处闽南金三角的中心位置,三面临海,北靠石鼓山,东临梧垵溪,该区域覆盖梧林社区全部村域约为1km2。截至2019年3月,梧林社区户籍人口1855人,外来人口257人,海外侨胞1.5万人,是闽南地区名副其实的侨乡,具有浓厚的家国文化积淀。目前,梧林社区的90余栋华侨建筑保存完好,拥有着大批古罗马式、哥特式建筑、中西合璧民居等华侨建筑群。作为闽南侨文化的典型代表,梧林在中国传统古村落、闽南侨文化的品牌效应和古村落旅游热的推动下,2015年以来旅游得到了迅速发展。随着晋江市政府“固态保护、活态传承、业态提升”等理念的提出与古村落文化旅游发展规划的起步,梧林社区的物理、社会、文化空间形态以及描述性意象发生了巨大的改变(见图1)。

图1 梧林村重要旅游演化事件的脉络

选择梧林作为案例地主要在于:首先,梧林是典型的聚族而居、聚姓而居的村落。蔡氏家族彼此具有共同的信仰和共同的风俗习惯且人口同质性较强,具有旅游社区的典型特征。其次,2016年梧林社区被国家住建部列入第三批中国传统村落名录,2017年晋江市政府开始对梧林进行整体规划保护开发,相较于当前开发较为成熟的开平碉楼、西递宏村等研究对象,梧林目前仍处于旅游开发的前期阶段,社区变化特征较为明显。最后,随着旅游开发的不断深入,梧林传统侨乡社区的文化特色正处于解构与重构的双重形态之中,是本研究的一个绝佳观察样本。

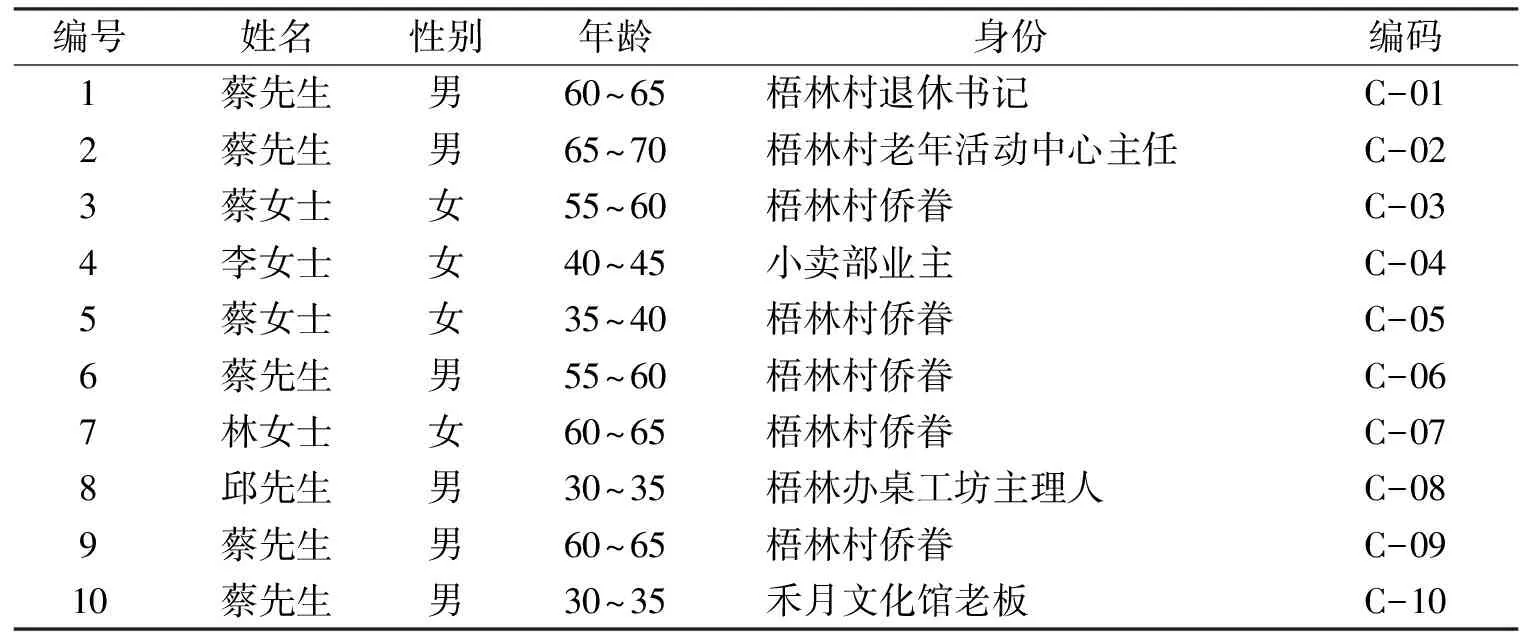

(二)研究方法与调研过程

在具体的研究过程中,根据研究问题的必要性,本研究综合运用了文献研究法、参与式观察、深度访谈等方法获取资料。研究成员于2021年3月~12月3次深入案例地,与当地的居民、政府工作人员、旅游开发商、游客、部分华侨群体进行了深入访谈,了解梧林社区的空间布局、旅游资本化利用及其带来的影响、与海外华侨的联系等,获得了关于梧林历史发展的第一手资料。此外,为了保证调查结果的可能性,课题组成员通过对华侨博物馆中的展览部分做了专项调查,收集了晋江地方志、晋江华侨、梧林故事、梧林传统村落发展总体规划、晋江新塘街道梧林传统村落旅游发展总体规划以及华侨口述史等系列参考资料作为补充,对已经建立的结论进行检验,最终形成三角互证。共访谈成员27位(见表1),并获得大量现场照片及二手资料。其中每个访谈对象访谈时间从20~60分钟不等,总录音时长700分钟,转化文本材料12万余字,收集的文献资料共5万余字。

表1 梧林社区访谈对象基本情况

二 梧林社区空间演化的过程

(一)旅游开发介入前的演化

1.物质空间的演化过程。在2010之前,梧林村尚未开始进行旅游开发,各种资源大多还处于“养在深闺人未识”的状态,由于并没有过多的外部力量介入,那时的梧林仍保持着闽南侨乡的典型特色。另外,海外华侨在梧林中始终占据着主导地位,因此梧林村的整体村落布局便体现出中国传统风水理念和旅居国风土人情相结合的特点,呈现出“外洋内中”的空间形态,并且围绕该空间延伸出一系列血缘伦理社会空间与习俗文化空间,代表了侨乡形成和演化过程中的原真性。

在物质空间层面,由于老一辈华侨深受祖籍地文化的熏陶,将乡土文化视为安身立命之本,因此侨宅的选址深受宗法社会结构、天人合一思想、深厚的宗族观念影响,更加注重中国传统的风水哲学思想,讲究内外有别长幼有序的宗教礼制。从整体上看,梧林的核心空间、道路空间、滨水空间等分布错落有致。首先,梧林是蔡氏家族的聚居地,村落内部空间以血缘关系为基础,以宗祠、观音寺、公妈厅为参照点并向周围散开,具有典型的阶序性。以蔡氏宗祠为代表的公共核心空间在梧林社区中承担着祭祀祖先、凝聚族人、教育后代的重要功能。蔡氏宗祠于十七世祖蔡德芳修建于1718年,一直作为村落中的神圣核心空间。尽管在人民公社时期不允许在祠堂祭拜祖宗,蔡氏宗祠曾短暂的充当大队部、供销社、俱乐部,但仍然是梧林人集中的主要场所。2003年,由梧林老人会牵头,充分发动海内外族人力量,自发筹集资金100余万元对蔡氏宗祠进行修缮,碑志、族人头像影雕和捐资芳名碑均全部保留,蔡氏宗祠在完善祭祀教育等功能的同时,也新赋予了家族大事的议事功能,并持续作为梧林的核心空间延续至今。其次,梧林的道路空间纵横交错,主要呈现网络型结构担负着私人侨宅空间与公共空间的自然衔接。由于梧林自然地理位置比较偏僻,道路交通网络并不发达,主要满足华侨与侨眷的日常生活使用。访谈获悉,海外华侨在梧林道路的修建过程中发挥着重要作用。如20世纪80年代,港胞蔡麒麟出资沿着梧林小学修建了5米宽的水泥路,并将其命名为“麒麟路”。1990年,由蔡妈愿等人出资修建了连接其祖宅的“赛程小径”,并刻下了“乡村互惠通衢径,彦士造福桑梓情”的诗词称赞其出资的功劳。最后,梧林的滨水空间主要由梧垵溪环绕。梧垵溪为村落提供了生产生活用水,是梧林社区空间的重要组成部分。在20世纪30年代,海外华侨修建侨宅所用的钢筋水泥等建筑材料皆是沿着溪流运回梧林村。为了让梧垵溪更好地发挥作用,20世纪70年代在老支书蔡忠浮的带领下对梧垵溪进行了整治拓宽,利用侨胞捐献的资金新修建了“新桥头”,极大地方便了村民的生活。

作为梧林社区空间最为代表性的建筑,侨宅在营造过程中与外来文化的多元融合、非传统空间秩序等都具有浓烈的侨乡气息,彰显了侨乡物质空间的功能性与文化性并置融合的地方特性(11)王敏、江荣灏、朱竑:《跨国宗族网络与侨乡地方意义的建构研究——以前美村为例》,《世界地理研究》2017年第1期,第112—123页。。侨宅在外部形态上明显区分于周边地理环境的建筑,具有较高的可识别度,华侨借助异质文化建筑化表达彰显了其与外部世界明显的边界性,以此强化自身的自豪感和优越感(12)[英]莫里斯·弗里德曼:《中国东南的宗族组织》,上海:上海人民出版社,2000年,第67—80页。。此外,华侨还以侨批、投资、捐款等多种形式积极参与梧林的建筑活动,如通过兴建新式学校来使自己的宗族后继有人、捐资建设宗祠积极履行族内的义务、捐助族产族田来获取地方的认同,梧林的物质空间形态也由此发生了巨大的改变。鉴之,华侨通过对物质空间的实践不仅完成了自我的赋权,而且也完成了对地方的整合,即符合列斐伏尔空间生产理论中的通过对空间关系的生产生成了新的社会关系的逻辑。

2.社会空间的演化。在社会空间上,其浓厚的血缘伦理关系决定了梧林的宗族、社团组织十分活跃。梧林自蔡旺生而始目前已传承20多代,尽管多数族人分布在马来西亚、柬埔寨、菲律宾等东南亚国家,但仍然保持着认祖归宗的传统,每年均会举行祭祖仪式。20世纪20年代,伴随着梧林籍海外华侨的逐渐增多,华侨们自发组织成立了蔡氏同乡会来凝聚人力和向心力,结成乡亲联络网加强与梧林的联系。其搭建的侨亲关系网络在济困扶危、助学兴商、服务当地以及情感交流方面发挥了重要作用。另外,在梧林的社会空间演化过程中,20世纪70年代由侨眷组织,华侨参与的梧林报恩社在梧林社会占据着重要地位。其最初成立的目的在于和睦宗族、改变旧风俗和加强海内外联系,并且制定了《梧林乡报恩社章程》来作为约束。全章共分为33条,涉及海外关系、侨眷信仰、日常生活的方方面面,对于宗族的伦理关系、家庭作风与风俗人情作了明确的规定,保证了梧林与海外社会关系的维续。

梧林所具有的海外联系使其社会空间呈现出跨国的典型特征。据《晋江华侨》记载,20世纪初到新中国成立期间,大批蔡氏华侨在海内外创建了众多的家族企业,如蔡德燥在马尼拉创办“隆泉布庄”“隆泉公记”等商号,蔡咸堧参与创办闽南泉安民办汽车路股份有限公司等,随着企业的发展逐步形成了涉及菲律宾、日本、新加坡等地的跨区域商贸网络。蔡氏家族通过这种血缘、地缘、亲缘关系的再生产建立了跨国的商业网络,进一步降低了人工成本、提高了商业信任、也依赖宗族关系规范了企业的权力秩序。梧林在整体上也逐步构建了跨国的宗族社会关系,传统的聚族而居、聚姓而居的空间转变为跨国宗族的社会空间。

3.文化空间的演化。在文化空间上,与海外的密切联系使得梧林文化空间的演化具有浓烈的“侨乡”气息,表现为舞龙、送顺风、脱草鞋等侨乡独特的风俗民情。20世纪80年代在梧林成立了一支由蔡怀栽执教,菲律宾侨胞捐资购置行头的舞龙队,利用夜间和农闲时间在广场演练,成为了当时梧林村重要的文娱活动。随后在华侨的鼎力支持下,舞龙队的规模也日益庞大,逐渐走出梧林,走向海外,成为了联结海外华侨与祖籍地情感交流的重要纽带。另外,随着改革开放以后对于华侨态度的转变,海外华侨与梧林的联系日益密切,在梧林也逐渐兴起了送顺风和脱草鞋的活动。送顺风即为在海外华侨远赴南洋之前,侨眷会馈赠其家乡特产和日用中成药,取家中炉灶的泥土或是井水送别华侨,寓意“不忘故土”“饮水思源”,祝福海外华侨一路顺风。脱草鞋即是华侨返乡归来,亲戚侨眷来探望,询问旅居情况。通常华侨会以针线作为礼物赠送,寓意穿针引线,情长意绵之意。

与此同时,以侨文化为地方特质的梧林又呈现出异于非侨乡的典型特点。海外华侨在迁出梧林的过程中,受制于客观条件亦会留下侨眷、亲属在梧林长期居住,并且他们会将钱款连同书信寄回家乡,催生了“信汇合一”的侨批的诞生。在20世纪80年代,通过侨批与梧林的联系达到了顶峰,据调查,每年寄回的侨批达到数千封,内容涉及家长里短、造福桑梓、置业兴乡、捐输财物等信息,彰显了海外华侨刻苦耐劳、自强不息、团结互助的拼搏精神,这些传统的文化形态借以侨批为媒介,以精神符号为介质,并且在长期的文化历史维度上,将这种华侨的精神内化为文化空间的一种形式,进而生成了具有符号性的侨文化表征性空间。总而言之,华侨与侨眷风俗民情的形成有力地促进了梧林孝悌信义中国传统文化内核的发展,彰显了华侨与侨眷血浓于水的血缘亲情,同时也是物质空间、社会空间深层次观念、信仰、象征和文化法则的体现。

(二)旅游开发介入后的演化

2010年之后,梧林村开始受到政府及社会各界的支持和关注,通过系统规划和开发,梧林开始发展侨乡旅游。彼时,各种外来资本的介入与政府权力的干预使得梧林发生了翻天覆地的变化,梧林社区的物质空间、社会空间和文化空间也在旅游驱动下发生了一系列的空间演化(见图2)。

图2 旅游开发前后梧林社区空间的演化历程

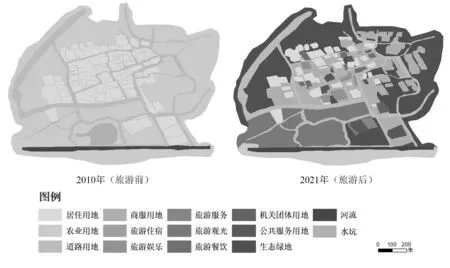

物质空间层面,2010年以来,梧林在《晋江市梧林传统村落保护发展办法》的管制下,在“修旧如初”理念的指引下,以地方政府为代表的权力机构和以青普公司为代表的资本企业对梧林进行了全方位的华侨文化遗产空间整合开发,以此来推动梧林的旅游发展。因为年代久远和无人居住,梧林原有的侨宅大多破败倒塌,在旅游开发以后,梧林传统村落保护发展项目小组对村内的230幢房屋进行了征迁,涉及到海内外16 000多人,历时两年多最终完成了征迁工作,将所有侨宅的产权通过资金购买的方式进行收购,并且对其外观进行了大规模装修,“11幢历史洋楼、12幢番仔楼从单体设计、结构加固、墙面修复、材料选择等,每一幢古建筑的修缮都按照保持原貌的理念进行,很多方面我们还进行了艺术加工,使侨文化能够更好地呈现在游客面前。”(G-03)。另外,对原有的风水塘进行改造,拆除旁边的建筑,保证风水塘景观的完整性。除此以外,从2017年青普公司进驻梧林以后,由侨眷修建的闽南古厝则被规划开发为娱乐休闲场所,增加了文创、住宿、餐饮等功能,并且将梧林规划为七大片区:古村落核心区、大师工作室片区、精品酒店片区、游客服务中心片区、坑仔堀绿地公园片区、梧垵溪生态休闲片区、聚宝盒花海,打造成闽南侨文化的度假目的地。总而言之,在梧林社区进行旅游开发以后,将近70%居住用地和80%公共服务用地(实地调研获悉)实现旅游功能更新,华侨建筑内化为旅游接待空间,周边侨眷的住宅承载居住和旅游经营并行,广场、走廊等公共空间功能由居民社交型转化游居互动型,生活和旅游空间高度叠加,形成了复合型的物质空间。但值得注意的是,旅游规划开发也不可避免的破坏了原有空间的秩序,新修建的建筑不再遵循严格的宗教礼制观念,以祠堂为中心的空间布局被打破,取而代之的是餐饮、娱乐等消费空间的产生,体现了现代消费文化对传统侨乡的侵袭。

在社会空间方面,蔡氏家族和蔡氏宗亲会是梧林侨乡重要的社会单位,在旅游实践下其功能和权力不断被村两委所取代,逐渐弱化为梧林的普通民间组织。首先,为了解决梧林社区旅游治理的问题,由村委会牵头成立“梧林老人会”专门负责协调村民在旅游发展中产生的矛盾问题,而“梧林老人会”的成员则主要从蔡氏宗亲会中选出但规定其不能在村两委中担任职务,这导致宗族权力不断削弱。另外,旅游实践下蔡氏宗亲会的实际权力则被逐渐降低,目前主要负责与海外华侨的联系接待工作,定期举办联谊活动加强家族的沟通,例如2018年春节举办的“丰田杯第三届蔡氏宗亲篮球联谊赛邀请海内外侨属参加,而与村落实际发展相关的利益协调工作则主要为村两委负责。“我们现在就是做一些协调工作,已经没有什么权力了,而且还要定期向村委汇报”(C-02)。最后,旅游开发也引起了侨眷社会交往空间的变化。在过去侨眷的日常生活中,村中的骑楼、枪楼以及戏台等华侨建筑区域原本是一个废弃、荒芜的空间,但旅游发展却赋予了这些建筑新的活力,侨眷的日常活动也向侨宅等周边区域聚集,原本空心的村落也由于游客和侨眷的汇聚而变得更有活力。用侨眷的话来说就是“凑热闹,本来在家里也没什么意思,还不如来这里凑凑热闹,在家里闲着也是闲着”(C-07)。游客的逗留使得靠近侨宅的区域变成了一个更加开放性和公共性的空间,一些侨眷在此摆摊、交谈、嬉戏,满足了人们社会交往的需要,侨眷们不仅将这里当作旅游消费的空间,同时也是日常生活的空间。

文化空间层面的演变主要分为宏观和微观两个层面。首先在宏观层面上,2013年6月,侨批档案以“真实性、唯一性、不可替代性、罕见性和完整性”入选联合国教科文组织《世界记忆名录》(13)高建进:《“侨批档案”入选<世界记忆名录>》,人民网,(2013-6-27)[2022-07-21],http://politics.people.com.cn/n/2013/0627/c70731-21992763.html.。作为这一记忆文化遗产重要馆藏地的梧林留有丰富的华侨华人侨批档案,自从2014年受到省政府对于侨批遗产保护的重视以后,梧林所具有的华侨华人文化遗产就成为了梧林最重要的旅游资源。作为旅游规划的主导者,政府借此充分挖掘梧林籍华侨历史文化遗产,力图打造一个以侨文化为主题的侨乡空间,并且相继提出了“闽南华侨历史博物馆”“闽南文化后花园”“海内外侨亲的交流地”“世界多元建筑的集中展示区”的发展定位,通过一系列高规格的侨批文书世界记忆工程,成功确认和展示了梧林侨乡独特和深厚的历史文化遗产。在微观层面上,梧林社区已经进驻的开发商有晋江文旅集团、新塘国投公司、北京青普旅游文化发展有限公司,这些旅游企业在2019年编制的《梧林传统村落发展总体规划》更为具体的提出了梧林“体验式闽南侨文化度假目的地”的发展定位、“家国情、意南洋、醉闽南”的主题,引入快闪、灯光秀、南洋咖啡、大晋茶肆、艺术创作馆等现代异质文化,梧林原有的传统文化的主体地位受到挑战。但现代文化的引入并没有取代传统文化,而是在旅游的调适下呈现“传统为基、现代为表”的模式,形成了传统文化与现代文化融合并存的趋势。总体来看,梧林原有的华侨与侨眷的风俗民情和孝悌信义的传统文化内核逐渐在旅游的影响下变得多元化和异质化,文化空间的也具有了消费的属性,凸显了资本力量在嵌入地方文化空间的生产过程中衍生出的文化权势。

三 梧林旅游社区空间的生产

(一)空间的实践—物质空间的符号化与权力资本的打造

随着侨乡旅游开发的不断深入,梧林原本以生活为主的物质空间(如居住、祭祖的点空间)发生了向旅游空间或公共空间(游客休闲、休憩的公共领域)的让渡。华侨建筑的居住功能属性逐渐被淡化,逐渐成为符号化的、象征性的“华侨聚居区”,成为象征华侨群体及其经历的符号(14)王敏、赵美婷、江荣灏、朱竑:《边界与想象社区的建构:以广州归侨聚居区为例》,《人文地理》2018年第1期,第24—30页。。“现在的那些华侨建筑早都不住人了,居民早就搬走了,已经成为一个空壳了,就是为了给游客看的”(C-02)。在当前游客消费话语权的主导下,新生产出来的空间形态必须能够满足游客对于空间的想象,梧林物理空间形态的变迁就不可避免的带有商品化的性质,华侨建筑空间也完成了向消费功能的转换,成为了建筑景观供游客欣赏。

(二)表征的空间—内部人际关系的疏离与侨—眷关系的衰微

旅游介入下侨乡的社会空间在不断解构的同时也在不断的“再地方化”。通过调查发现,梧林社区存在着替换的现象,居民原先居住的社区被逐渐开发成景区,大批居民被整体迁移到附近新建的安置房里,仅留下小部分村民驻守。居民从传统的乡村生活逐步过渡到现代城市社区的生活,逐渐由“熟人社会”过渡到陌生的现代社区社会(15)史艳荣、谢彦君、曾诗晴:《疏离感与亲和力:乡村旅游体验中的院落情结与人际关系再造》,《旅游学刊》2020年第12期,第63—80页。。原先居民之间联结的“血缘、亲情”等核心要素逐渐解体(16)Pearlin L.Alienation from work:A study of nursing personnel.American Sociological Review,1962,(27),pp.314.,传统乡土中的差序格局与联系更为紧密的乡村立体化的人际关系逐渐由于游客、开发商的到来而呈现出疏远的趋势。访谈中经营小卖部的当地村民表示,“我现在每天都很忙,旅游开发了以后游客来的越来越多了,趁着他们来我开个小卖部能赚点钱,村里的这些亲戚不是不走动了,只是和以前比确实联系变少了”(C-04)。以利益交换为主的契约化关系逐渐取代了传统的亲缘关系,人们之间的社会联系逐渐开放、松散、单一(17)李汉宗:《血缘、地缘、业缘:新市民的社会关系转型》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2013年第4期,第113—119页。,本质上是消费主义的入侵所导致的社会关系再生产,体现为人际关系的疏离。

与以往学者所关注的传统乡村旅游转型所不同,政府在对侨乡进行征迁的过程中要考虑到侨宅建筑产权的复杂性,这些华侨建筑的产权往往因为产权人空间流散、代际传承等缘故而经历了家族传承制、亲戚代管委托代理制、产权托管制的演变(18)蒋婷、张朝枝:《侨乡建筑文化遗产流散产权三维关系的形成与特征——以开平碉楼为例》,《南京社会科学》2021年第2期,第166—172页。。根据调查,在如今旅游开发的背景下,梧林社区所有建筑的产权都已经被收购。这种方式虽然在一定程度上使政府掌握了旅游发展的主导权,但同时也削弱了侨乡与华侨之间的情感联系。“以前他们还有个产权,至少他们还有个根在这里,他们还想回来,现在根都没了他们回来的就更少了”(C-01)。旅游实践下侨宅产权的变更使华侨与侨眷联系的物质载体开始消失(19)庄国土:《1978年以来中国政府对华侨华人态度和政策的变化》,《南洋问题研究》2000年第3期,第1—13页。(20)李思睿:《跨国网络与粤东侨乡社会变迁:以梅州市大埔县百侯镇为例》,《广西民族研究》2017年第1期,第79—86页。,而且更为重要的是,华侨与侨眷的关系也随着老一代华侨的老去以及新生代华侨与祖籍认同距离的增大而逐渐呈衰微之势(21)蒋婷、张朝枝:《开平碉楼与村落地方意义的游客阐释》,《世界地理研究》2019年第4期,第194—201页。。

(三)空间的表征—家国文化的打造与新旧文化的融合

作为文化空间的主要权力话语者,当地政府向上承载国家与民族对于华侨的殷切期望,向下基于地方发展旅游业与文化经济发展的诉求,按照其所认同的意识形态来实现对于梧林社区的空间构想。由于梧林籍华侨在抗战时期通过义捐、义演、义卖、侨汇甚至将后续用来修缮侨宅的费用都捐献给前线以支援抗战,当地政府据此挖掘每座华侨建筑背后的家国历史,通过文本、图像、视频等多元形式,将华侨的捐赠事迹、所做贡献、家国情怀等爱国故事进行抽象性地表述与阐释,并且借助口碑、抖音等新媒体平台实现传播,从而完成了对华侨建筑爱国意义的赋予,所建构的侨乡也充满了丰富的家国情怀,使得关于侨乡地方性中爱国主义的空间想象得到建构和强化。家国文化的打造使游客群体对华侨建筑也产生了深刻的认知,在旅游中不断在意识形态中构想出与此空间相关的抽象性的爱国主义情感。“我们来到这边看到这些建筑就会想到当年那些华侨艰苦奋斗的历史,看到他们将自己挣得钱捐给了国家很受感动,在心里为他们自豪,这是对我的一次教育,以后再看到这些建筑就会产生爱国主义”(Y-01)。“我们是来这边团建的,这个旅游过程下来最深刻的体会就是爱国,要像华侨那样热爱自己的国家”(Y-03)。游客的旅游动机不仅只依靠政府所建构的侨乡形象,还受到地方想象的影响。在地方想象的作用下,游客亲历侨乡进行消费与体验,从而更加真实与深入的对想象的文本进行现实的对照与更新(22)张海洲、徐雨晨、陆林:《民宿空间的地方表征与建构——网络博客的质性分析》,《旅游学刊》2020年第10期,第122—134页。,形成了介于想象与真实之间的“第三空间”旅游体验(23)林铭亮、高川秀、林元城、王敏:《旅游地品牌化:唐诗“第三空间”的旅游体验与地方想象的建构》,《旅游学刊》2020年第5期,第98—107页。。这个过程是“我者想象—媒介—他者想象”的循环往复的空间想象与实践,实现了政府建构的家国文化在社会消费文化体系中的融入(24)张海洲、徐雨晨、陆林:《民宿空间的地方表征与建构——网络博客的质性分析》,第122—134页。,并在一定程度上强化了侨乡“家国文化”的地方性。

四 侨乡社区空间生产的核心机制

(一)“根文化”与荣耀思想下华侨与侨眷的互动生产

旅游未介入下的侨乡社区空间生产是一个传统社区与自然环境相协调并且长期适应的过程,此时的生产主体较为单一,主要表现为华侨与眷属之间的互动生产,这种互动既涉及思想、文化和观念层面,也包括血缘、利益等方面。首先,对于老一辈华侨来说,下南洋发展则意味着到一个陌生的地域打拼,超脱了惯常环境的异域生活会带来华侨生活习惯、制度规范、思想文化等各方面的不适应(25)王晓云:《根文化意义及移民的适应性困惑——以甘肃藏族村落GL村的调查为例》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2015年第3期,第29—35页。,这是根文化所代表的意义在华侨身上的集中体现。因此,在外奋斗的华侨普遍希望通过回馈家庭来弥补这种缺失,在获得了一定的经济地位后将一部分资金投入到侨宅的修建。一方面修建侨宅是为了赡养报答父母(26)符国群、胡家镜、张成虎、白凯:《运用扎根理论构建“子代-亲代”家庭旅游过程模型》,《旅游学刊》2021年第2期,第12—26页。,这种意义上侨宅所体现的是居住的功能主义;另一方面修建侨宅则是为了自身地位身份认同的建构,在国外打拼的华侨回来只有通过建房子才能彰显出自己的身份地位。“你房子不盖出来,谁知道你有钱啊,赚了多少钱我们看不出来,但是房子能看出来啊,谁家的房子盖得怎么样我们心里都是清楚的”(C-07)。段义孚认为,人造景观凸显社会角色和社会关系,人们通过景观的表达清晰了我是谁和我该怎么做的问题(27)夏翠君:《地方建构视角下的青田侨乡——幸村之民居景观研究》,《华侨华人历史研究》2016年第4期,第82—90页。。修建房子所代表的意义比盖房子本身更为重要,房子成为了一种象征资本,用来表征自身的地位认同与荣誉感,并且在村民集体的攀比与言说之中建构起了独具地方性的侨乡空间。

值得注意的是,侨宅的兴建并不只是受到海外华侨的单一影响,侨眷在其中亦扮演着重要的角色。在华侨将海外的建筑文化、思想观念反馈至梧林的过程中也要接受侨眷的再次审视,表现为华侨与侨眷的互动生产。“据我父亲回忆,当初那些华侨亲戚把建筑图纸、建房子想法跟他说的时候,他们自己也要思考的,也是要根据现实情况来的。”(G-03)。这种双向的互动在本质上体现了侨乡的地方建构是一个不断受外来文化裹挟但仍然保持自身独立的过程,也是中西方文化交流碰撞融合中坚持自身区域历史文化价值的最好见证。

(二)结构性力量的重塑

在如今旅游开发的影响下,梧林的物质、社会与文化空间不断的进行重构。在生产过程中,权力对梧林社区空间生产要素的主导、资本基于利益的追逐与权力话语主体的合作、当地居民自下而上的认同与顺应、海外华侨“在场”与游客空间想象等相互关联、相互渗透、交叉影响,共同推动了梧林社区空间的生产。

1.政府的主导与居民的顺应。以政府为代表的权力话语主体在梧林的旅游空间实践中占据着主导地位,是空间生产力量的核心。在调查中发现,在没有征得政府的同意下,梧林社区所有的建筑都不能翻新装修,必须保留古色古香的侨派建筑风格,并且文物保护部门通过专门的规划与政策指导着梧林空间的开发与建设。此外大量游客的到来也带来社区管理上的困难,梧林由此进行了交通管制,东西三路7点到晚上11点禁止8吨及8吨以上的货车进入社区,在交通巷口设置立柱、站岗等来进行限流管控。因为能够切身感受到旅游发展所带来的收益,社区居民对这种规定大多都是处于“认同与顺应”的状态,在政府的原则底线下尽可能的调整自己生活的空间,一些经营小卖铺的居民也表示需要接受政府的监管,这表明政府的主导在居民的日常生活层面并没有引起巨大的纠纷,反而是在旅游发展情境下能动的调整自身的生产生活计划。

2.企业与政府的合作。梧林典型的侨派建筑资源所具有的资本属性是资本青睐旅游空间并进行投资的根本原因(28)郭文:《“空间的生产”内涵、逻辑体系及对中国新型城镇化实践的思考》,《经济地理》2014年第6期,第33—39页。,旅游开发经营商通过对这些资源的再生产使原本的生活空间翻转为具有消费属性旅游空间,所有与侨有关的元素都被旅游开发经营商进行商业化的包装以一种吸引游客的形式展现出来,这些均可以看做是对梧林的表征,通过这种表征重新塑造了旅游目的地形象,从而完成了对梧林的社区空间的建构、文化改造和再生产(29)马凌:《旅游社会科学中的建构主义范式》,《旅游学刊》2011年第1期,第31—37页。。与此同时,尽管政府对旅游经营开发商有着许多明文规定,但是在关于梧林未来发展的根本利益上二者保持高度一致。“那些建筑很多我们都是不能动的,我们要做什么必须要经过报批,但是政府也鼓励我们招商引资,不管是当地居民还是外来的只要你想来你都可以申请,在梧林未来的发展上政府和我们是一致的”(T-02)。此外,政府还专门出台《晋江市梧林传统村落保护发展项目招商优惠政策方案》,对入驻的商家最高给予200万元的扶持资金。这种在一致利益基础上政府与旅游开发商之间的深度合作对正处于发展阶段的梧林有着现实的必要性。在梧林社区空间的实践中,地方政府与企业的空间表征在内容上是一致的,即政府这种自上而下的表征过程契合了企业自下而上的表征过程,进一步表明企业在政府的规训之下并不是消极的顺应,而是积极能动的寻求合作以实现共同的发展。

3.华侨“在场”与游客的空间想象。作为曾经长辈所生活过的地方,梧林充满了回忆,而回忆通常意味着过去,包含着回溯的倾向(30)Szacka B.Systemic transformation and memory of the past.Polish Sociological Review,1997,(2),pp.119-131.。尽管侨宅以建筑形式存在,但其意义均为过去的投影,它是历史的特定时间段在当下的沉淀,并且历经时光的刻蚀而充满了地方特色。虽然曾经的华侨早已逝去,但如今侨乡的每个时空维度均指向华侨的风格化特征。尽管华侨不是客观真实的形式“在场”,但替代性的符号实践与文本表征均塑造了华侨内容或精神的在场。从这个意义上说,华侨在场成为了侨乡社区空间生产的核心动力。“我们现在所有的装修都尽可能的展现那个时代华侨的生活场景,红砖老墙我们大面积延伸,整体上充满了浓郁的南洋风情”(T-04)。每一栋古厝里都有一段家族传承和爱国情怀的故事,审美化呈现了华侨的社会背景、人生经历、家国故事,凸显了华侨形式不在场但内容上又时时牵扯在场的特征。

研究表明,一个旅游目的地之所以成为旅游对象,很大程度上源于游客的空间想象(31)Hauteserre A.Pllitics of imaging New Caledonia,fandom and tourism.Annals of Tourism Reaearch,2011,38(4),pp.380-402.,游客希望通过旅游活动追求与想象类似的空间体验,其自身的旅游行为也在参与着空间的建构、影响着空间的变迁。但值得注意的是,游客并不直接参与物质空间的生产,游客在旅游过程中寻找与自身想象所一致的现实空间,而为游客服务的利益相关者则根据游客的这一需求,将其对空间的想象融入到相应的旅游开发中,从而将游客与物质空间的生产活动联系起来。这一过程体现了游客对梧林社区空间的想象与旅游利益相关者共同建构与协商,这也是旅游影响梧林社区空间变迁的根本原因(32)孙九霞、苏静:《旅游影响下传统社区空间变迁的理论探讨——基于空间生产理论的反思》,《旅游学刊》2014年第5期,第78—86页。。

五 结论与讨论

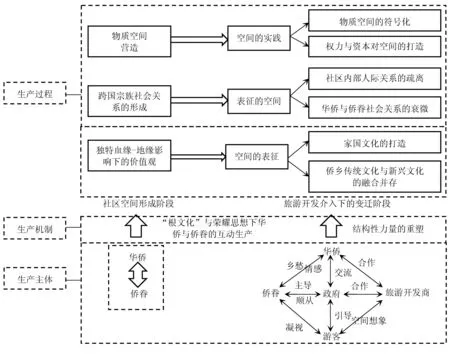

本研究以梧林社区为案例地,以空间作为研究切口,以列斐伏尔的空间生产作为理论基础,通过田野调查与文献资料收集获得的数据进行质性分析,揭示了旅游开发影响下侨乡社区空间的生产过程与形成机制(见图3),以及承载丰富地方意义的侨乡在多元主体互动与外界接合下博弈的深层规律,研究既是从社区角度探索传统侨乡在旅游影响下的变迁过程,也是对这一现象背后隐喻的当代侨乡社会空间的反思与批判。研究结论如下:

图3 旅游开发影响下侨乡社区空间生产的机制

第一,旅游开发前后,梧林社区空间经历着复杂的演化过程。旅游介入前,梧林社区空间主要由海外华侨和侨眷共同推动演变。在物质空间上呈现出中国传统风水理念和旅居国的风土人情相结合的特点,具有“外洋内中”的空间布局;在社会空间上,其浓厚的血缘伦理关系决定了梧林的宗族、社团组织十分活跃,具有跨国联系的典型特征;在文化空间上,海外的密切联系使得梧林文化空间的演化具有浓烈的“侨乡”气息,中国传统文化始终作为其演化的内核。

第二,旅游开发介入后,梧林的物质空间实现了向消费空间的转换,成为符号化的“华侨聚居区”;以血缘、亲缘为核心的侨乡内部社会关系逐渐疏离,多元主体的介入使得华侨与侨眷的情感联系日趋衰微;政府建构的家国文化成功融入了侨乡文化空间,表征为传统文化与新兴文化的融合并存,并在旅游调适下呈现“传统为基、现代为表”的模式。

第三,根文化与荣耀思想影响下海外华侨与侨乡的互动生产建构了独具地方性的侨乡空间,

海外华侨借以表达自身的祖地认同和荣誉,但这个过程也要接受侨眷的再次审视,本质上体现了侨乡的地方建构是一个受外来文化裹挟但仍然保持自身独立的过程。旅游开发介入下多元主体涌入产生的结构性力量推动了梧林社区空间的再生产,以政府为代表的权力话语主体对梧林社区空间生产的主导,以旅游开发商为代表的资本话语主体基于利益的追逐而表现对游客的迎合和与政府的合作、当地居民自下而上的认同与顺应、海外华侨“在场”与游客空间想象等共同推动着侨乡社区的解构与重构。

侨乡旅游社区空间并不是新开发的旅游空间与原有侨乡空间的简单叠加,而是在一系列利益相关者的协商与博弈下的重塑,这是对列斐伏尔“空间的政治性和工具性”的回应(33)钱俊希:《后结构主义语境下的社会理论:米歇尔·福柯与亨利·列斐伏尔》,《人文地理》2013年第2期,第45—52页。。在此过程中,居民往往是作为弱势的一方,被当做是权力管制的对象,这与以往的研究结论一致(34)Reijnders S.Stalking the count:Dracula,fandom and tourism.Annals of Tourism Reaearch,2011,38(1),pp.231-248.。但对于侨乡这一类本身具有厚重文化属性的社区,居民往往是从生活习惯出发在政府的规训之下能动的调整自身的生活计划,居民与政府并没有呈现较大的矛盾冲突,日常生活的逻辑将资本与权力同时纳入进来。侨乡旅游社区居民的日常生活实践意义超出了原有空间生产的逻辑,这在一定程度上延伸了空间生产理论的思想内涵。此外,本研究重点关注了华侨的力量对侨乡的生产所产生的作用,这是一种作为原空间主人在迁移后对原空间产生的“在场”影响。但未来随着代际的继续更替以及旅游开发的持续推进,满载地方特色的侨乡社区究竟往何处去仍然需要给予持续的学术关注。

梧林案例也带来了“侨乡社区空间生产”在研究内容和视野上的进一步讨论。侨乡社区空间并不是固定和静止的,而是与时间和社会相互依存,并且为社会持续动态建构(35)王敏、江荣灏、朱竑:《跨国宗族网络与侨乡地方意义的建构研究——以前美村为例》,第112—123页。,其所根植的物质、社会、文化空间发生了多维且深层次的结构性生产。侨乡是地方持续变化历史中的“层累”,其所富含的意义也在不断的被想象和定义。本研究认为,侨乡旅游社区的演变浓缩着海外互动对中国沿海地区社会空间的影响,同时也是旅游介入下中国底层社会空间现代化的一种隐喻或映射。旅游所带来的现代标准容易造成地方性的消亡,但空间各主体的反身性又重新为地方性的内涵赋予了新的可能,未来关注旅游地尤其是富含地方性的旅游地需要将之置于流动性和现代性语境下重新审视地方性的变迁。