舰载无人艇作战运用模式及关键技术

2023-06-13孙盛智盛碧琦郑卫娟

孙盛智,盛碧琦,刘 玉,郑卫娟

(武警海警学院,浙江 宁波 315801)

0 引 言

虽然大型水面武器装备战斗力强悍,能够适应未来高强度海上战争的需要,但是其耗资也颇为惊人,这在一定程度上严重制约武器装备的发展,影响海上作战能力的生成[1]。要应对海上强敌的攻击,传统水面武器装备很难在高强度的攻击中生存下来,造成大量有生力量的严重损耗,因此,发展低价值的水面无人化装备成为应对海上不对称战争的关键,其不但能够利用“狼群战术”对敌方大型武器装备进行饱和攻击,还能够有效弥补己方有生力量损耗,这在一定程度上实现了海上不对称战争的动态平衡。舰载无人艇作为大型水面舰艇随身携带的重要装备之一,强力提升了海上作战能力,颠覆传统海上非对称作战制胜机理,随着人工智能、大数据等技术的进步,舰载无人艇智能化程度会越来越高,成为应对海上高强度作战的核心装备,为未来海上作战理论发展提供重要现实依据[2]。舰载无人艇概念图如图1所示。

图1 舰载无人艇概念图Fig.1 Concept drawing of ship-base unmanned surface vehicle

1 舰载无人艇作战运用需求

随着人工智能、大数据、5G等关键技术的迅猛发展,以无人艇为代表的无人化作战装备开始在现代化战争中崭露头脚,其运用重组了战场作战力量体系,颠覆了传统作战制胜机理。舰载无人艇作为大型水面舰艇随身携带的轻量化武器装备,是替代有生力量进行战场抵近侦察、饱和集群攻击的重要装备,也是有效降低战场伤亡率的重要利器[3]。

1.1 实现抵近侦察的需要

情报侦察本质上就是监视敌方战场力量布势,引导攻击性武器实施海上打击,是实施海上作战的前提条件,建立多域全维的战场侦察监视体系是打赢信息化海上战争的重要保障。随着侦察卫星、侦察飞行器等各类传感器的逐步完善,已经构建起覆盖陆海空天的多域侦察监视网络,从广域范围内发现敌方目标已经成为现实。随着隐身技术的发展和隐蔽突击战术的运用,侦察监视网络很难清晰跟踪敌方时敏目标,经常误判战场情报,错过最佳打击窗口。小型化、隐身化的舰载无人艇,受风浪等气候条件的影响,很难被敌方跟踪监视,这为无人艇抵近侦察创造了条件,利用其搭载光学、雷达等多种传感器,近距离识别、查证敌方重要目标,剔除战场情报模糊信息,有效弥补了侦察情报漏洞。

1.2 满足饱和攻击的需要

随着现代化攻击手段的完善,海上重要目标正面临着越来越大的攻击威胁,基于此,促使现代防御体系开始由点向面进行立体布势,这将逐步抵消单平台、高价值和大威力的海上攻击优势。为突破现代立体防御体系的拦截,利用无人化作战平台搭载的多样化攻击性武器,发起集群式饱和攻击,已经成为海上作战的重要研究方向。舰载无人艇作为低价值的无人化作战平台,自由进入危险区域的代价较低,同时,可以按照作战需求,对多样化攻击性武器进行模块化组合。以无人艇集群作为载体的海上饱和攻击,是以超过敌方防御火力和有效摧毁目标为基准,从不同角度、不同方向对敌方目标发起集群饱和攻击,不但能够有效突破敌方的立体防御拦截,还可以实现对敌方目标的毁灭性攻击。

1.3 降低有生力量伤亡的需要

以高超音速导弹为代表的攻击性利器,大大拓展了海上攻击距离,将打击纵深由传统的几十海里延伸到几百海里,这将严重压缩有生力量的活动空间。要实现对敌方目标的持续性攻击,又要保证有生力量的生存,显然高价值的大型水面舰艇并非理想选择,因其难以兼顾海上精准攻击和有生力量生存2个目标,而舰载无人艇刚好能够有效弥补这个缺点。低价值无人艇作为有生力量的重要攻击利器,能够扰乱敌方导弹对己方有生力量的攻击,同时,无人艇具有机动灵活、隐身性好等特点,可以突破敌方的海上封锁控制,运用“狼群战术”抵近敌方重要目标区域,将小当量的攻击火力集群式发射,在短时间内击中敌方重要目标,用“量变换质变”的方式完成对敌方作战力量的毁灭性攻击。

2 舰载无人艇作战运用模式

随着人工智能等关键技术的进步,无人艇智能化程度将越来越高,构建粘性交错、弹性铰链的无人艇柔性作战集群已经成为可能,这样就能够保证无人艇集群任一作战节点遭受敌方的毁灭性攻击,都不会对整个作战集群造成致命性影响,在最大程度上保证了无人艇柔性作战集群的攻防稳定性[4]。

2.1 集群攻击式作战运用模式

集群攻击式作战运用模式本质上就是利用无人艇集群搭载的各类攻击型武器对海上强敌目标进行自杀式饱和攻击,以击溃海上强敌的关键力量节点,瘫痪其作战体系,赢得海上全域攻击作战的主动权。通常情况下,海上强敌拥有完备的作战体系,支持防空、反舰、反潜等作战能力生成,利用高价值大型水面舰艇对海上强敌进行强行攻击,一般易遭受敌方的立体防御,同时也极易遭受对方的毁灭性攻击,这样就容易形成“既无把握毁敌、又无把握护己”的战场态势。利用低价值无人艇集群攻击能够有效弥补这一缺点,无人艇集群具有部署分散、机动灵活、跟踪和打击难度大的特点,敌方防御系统难以在短时间内跟踪定位所有无人艇,即使部分被敌方跟踪定位的无人艇,也能够大量消耗敌方的反舰导弹,对敌形成“上等马换下等马”的战场耗费,挖掘敌方的战争潜力。分散部署的大量无人艇冒着被摧毁的风险,自主优化机动路线和速度,在避免无人艇柔性作战集群遭受敌方致命性攻击的基础上,按照预期的作战目标和作战计划,以最佳视角和最佳位置同时发射各类攻击型导弹,实现对敌方海上重点目标实施毁灭性的集群饱和攻击。集群攻击式作战运用模式如图2所示。

图2 集群攻击式作战运用模式Fig.2 Operational application mode of group attack mode

集群攻击式作战运用模式是应对海上不对称作战行动,是对强敌目标实施海上饱和攻击的重要作战模式。该作战运用模式适应于敌防我攻的战场态势,控制无人艇集群前入重点区域对敌实施海上自杀式集群饱和攻击,在保证无人艇作战效能最大化的基础上,按照不偏离目标、不遗漏目标的原则,遵循“先威胁强、后威胁弱”的打击顺序,采用“你打你的、我打我的”战术策略,实现对敌方作战节点的集群饱和攻击。大量无人艇依靠信息网络构建远中近多层次无人艇柔性作战体系,在保证其运行基本稳定的基础上,通过模块化组合方式,优化控制火力配系,按照敌方目标的打击顺序,在同一时间和不同地点向同一目标输出明显超出其防御能力的打击火力,完成对敌方重要目标的集群饱和攻击,摧毁敌方作战体系的关键节点[5]。

2.2 分布攻防式作战运用模式

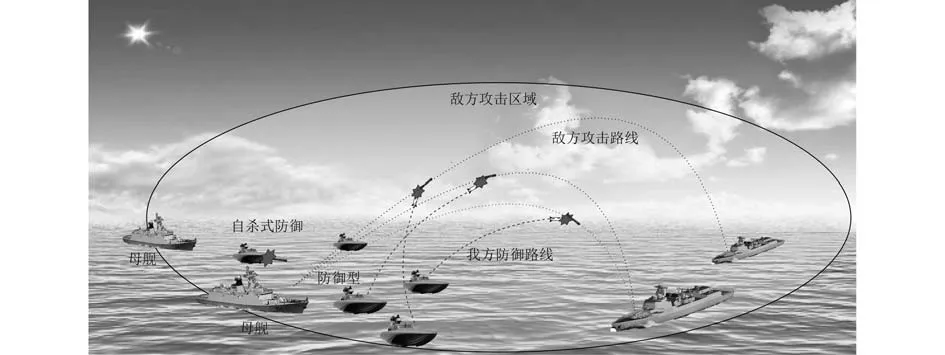

分布攻防式作战运用模式本质上就是按照分布式组合原则,将各类攻击和防御型武器搭载在不同无人艇平台上,在保证己方作战体系运行高效稳定的基础上,对海上强敌目标实施致命性攻击,瘫痪其作战体系,赢得海上全域攻防作战的主动权。随着高价值装备综合集成度的提高,在满足海上攻击需求的同时,强化了海上防御,但因其体积庞大,极易被敌方跟踪监视,遭受重点火力打击。为避免有高价值装备的战场消耗,按照分布式原则,利用小型化、低价值的无人艇平台,搭载各类型的攻击型和防御性武器,以实现对敌方重点方向的重点攻击和敌方火力打击的重点防御。从海上攻防作战的角度出发,将防空、反舰和反潜武器搭载在不同的无人艇平台上,按照兵力部署态势,预测敌方火力攻击区域,以提升高价值装备存活率为根本出发点,按战场需求分类部署无人艇集群,以实现对敌方的攻防作战。无人艇集群依据战场态势自主计算敌方火力攻击盲区,规避敌方的火力打击,按照高价值装备防御和火力攻击效能最大化原则,同时完成对敌重点攻击和对己重点防御。必要时,无人艇集群要自主决策采用自杀式防御策略,保证高价值装备的生存。分布攻防式作战运用模式如图3所示。

图3 分布攻防式作战运用模式Fig.3 Operational application mode of distributed attack-defense mode

分布攻防式作战运用模式是应对海上不对称作战行动,兼顾对敌核心节点重点攻击和对敌攻击火力重点防御的重要作战模式。该作战运用模式适应于敌我双方攻防交错的战场态势,控制无人艇集群前入敌方攻击区域,在保证己方作战力量免遭敌方火力重点打击的基础上,对敌方核心节点实施海上重点攻击。分布式攻防作战保证己方作战体系正常运行的同时,按照“先核心、中普通、后保障”的打击顺序,采用“打蛇斩七寸”的战术策略,对敌方重点节点依次实施火力攻击,摧毁敌方核心节点,实现瘫痪整个作战体系的目标。按照分布式组合原则,优化攻击性和防御性武器的火力配系,集中优势力量防御己方重点方向、重点节点的同时,还要完成对敌重要作战节点的集中攻击,从而基本上实现“毁敌”与“护己”并存的作战目标。

2.3 弹性防御式作战运用模式

弹性防御式作战运用模式本质上就是利用无人艇集群搭载的各类防御型武器,对海上强敌的攻击火力实施全面防御,保护己方作战力量的生存,以赢得海上全面防御作战的主动权。随着武器装备标准逐步趋向统一,按照真实战场需求,实现对空、对舰和对潜攻击武器的模块化随机组合,已经成为应对海上打击目标的多样化的前提条件。而从海上防御的角度出发,构建能够应对多样化攻击的战场防御体系,已经成为海上全面防御的基础。无人艇作为海上高价值武器装备的重要补充,采用集群防御模式,能够有效应对敌方的海上攻击。传统意义上无人艇集群受限于有生力量的控制,严重影响无人艇作战的自主性,而有生力量作为核心节点,也成为敌方重点攻击的方向。随着人工智能技术的进步,无人艇智能化程度越来越高,不再是海上防御的被动控制节点,而将逐步发展成为海上防御的主动控制节点,能够自主击毁敌方来袭目标。弹性防御能够有效弥补战场刚性防御的缺陷,通过无人艇之间的弹性铰链和粘性吸引,高效弥合因火力毁伤造成的战场防御体系漏洞,构建“攻不垮、打不烂”战场防御体系,保障了对敌方火力攻击的全面防御。弹性防御式作战运用模式如图4所示。

图4 弹性防御式作战运用模式Fig.4 Operational application mode of flexibledefense mode

弹性防御式作战运用模式是应对海上不对称作战行动,是对强敌攻击火力实施海上全面防御的重要作战模式。该作战运用模式适应于敌攻我防的战场态势,控制无人艇集群以高价值装备为核心节点进行战场布势,强力全面防护己方作战力量,尤其是有生力量免遭敌方的火力打击。从战场全面防御的角度出发,利用无人艇集群构建多层次、多角度的战场防御体系,全面防御敌方空中、海上和水下的立体攻击。按照战场力量防御最大化原则,遵循“先有生力量、后无人力量”的防御顺序,采用“集中优势力量打防御战”的战术策略,集中无人艇集群重点保障有生力量的安全,必要时,无人艇集群可自主采用自杀式防御的方式,用自身艇体抵挡敌方的攻击火力,保障己方作战力量体系运行的高效和稳定,支撑体系作战能力的正常发挥。

3 舰载无人艇关键技术

随着技术的快速进步,舰载无人艇发展逐渐趋向于功能完备的现代化武器装备,在现代海上作战中发挥着越来越重要的作用[6]。为适应未来海上高强度作战节奏,舰载无人艇将朝着艇型合理、自主规划与控制和快速布放与回收的方向发展,以满足海上隐身突击、自主决策和快速部署的战场需求。

3.1 艇型技术

艇型技术是舰载无人艇快速稳定航行的基础技术。通常情况下,舰载无人艇一般会采用半潜式、常规滑行、半滑行、水翼等艇型[7],半潜式舰载无人艇的艇体大部分处于水下,该艇型的航行阻力较小,舰艇平台的稳定性较高,具有25 kn左右的中高航速;常规滑行舰载无人艇一般采用V型、深V型或M型,该艇型的拖曳能力较强,但负载分布不均对其稳定性影响较大,具有20 kn左右的中低航速;与常规滑行艇型相比,半滑行舰载无人艇的航行阻力一般较低,具有较高的适航性,能够达到超过30 kn的较高航速;水翼型舰载无人艇是所有艇型中航行阻力最小、适航性最好的无人水面平台,高效的动力输出,使该艇型能够达到超过40 kn的超高航速,但缺点也非常明显,不适合海上拖曳。

3.2 自主规划与控制技术

自主规划与控制技术是舰载无人艇适应未来海上智能化作战的核心技术。目前,正在发展的舰载无人艇智能化程度较低,自主决策水平尚无法适应海上战场态势的动态变化,需要依靠操控人员的控制才能完成作战任务,全自主智能化作战水平低下。发展自主规划与控制技术,可以支撑舰载无人艇超视距作战的战术应用范围,使舰载无人艇在防空战、反潜战等作战任务中,单独的执行自主航行、攻击、障碍规避等任务,同时,也可以使多个舰载无人艇进行编队作业,自主规划编队战术队形,确定敌方目标位置和火力攻击时间,提高舰载无人艇在大规模防空战和反潜战中的作战效能[8]。发展具备高自主控制能力的舰载无人艇,支撑单独及编队协同作业,是应对未来海上激烈对抗的重要举措。

3.3 布放与回收技术

布放与回收技术是舰载无人艇快速实施战场部署的关键技术。舰载无人艇是搭载在大型水面舰艇上的,其布放与回收通常要借助母舰上的现成吊舱来实施,该方法一般需要低航速、高稳定性的母舰平台,并且需要人力参与挂接艇体等,危险性极大。舰载无人艇布放与回收技术面临的主要挑战主要包括布放与回收作业的安全性、系统的可移植性和无人艇与母舰接口冲突等。目前,美国舰载无人艇布放与回收技术最为先进,已开发用于布放回收的助力拖曳吊舱,以及自动导引钩锚系统。据媒体报道,美国物理科学公司最新开发出的新型布放回收系统,可使“斯巴达侦察兵”舰载无人艇在母舰以速度15~20 kn航行时完成布放与回收操作,实现高海况、高航速下舰载无人艇的快速战场部署[9]。

4 结 语

本文通过分析舰载无人艇的作战需求,研究了3种舰载无人艇作战运用模式,提出了支撑舰载无人艇实施海上作战的关键技术。但是并未研究关键技术的成熟度,下一步,要科学论证关键技术的攻克时间,制定关键技术发展路线图,为舰载无人艇参与海上作战行动提供重要支撑。