鲁运河古镇民居建筑空间形态解析*

2023-06-13赵亚琛张兵华马冬青

赵亚琛 张兵华 马冬青

(1.山东大学土建与水利学院,济南 250000;2.山东大学城乡人居环境研究中心,济南 250000;3.福州大学建筑与城乡规划学院,福州 350000;4.古建筑保护福建省高校工程研究中心,福州 350000;5.米兰理工大学建筑、环境和建造部,米兰 20133)

具有历史文化价值的古镇聚落一直作为社会历史文化发展的见证者,是农耕文明的空间精髓和中华民族文化的根基,也是人类物质文明和精神文明的家园,是人类居住空间中最基本的承载单元,是生态文明建设和可持续发展的重要环节。在快速城镇化背景下,古镇空间研究的迫切性更加凸显。

运河沿线的古镇空间承载着运河空间发展的历史记忆,沿线的古镇空间中不仅具有当地人文风情和特有的建筑空间环境,也是地方文化、建筑、艺术等传统文化的历史见证[1-2]。在快速城镇化的发展过程中,由于运河沿线古镇空间内部结构和社会价值属性的变化,以及对历史遗存资源认识和保护措施不够全面,导致运河沿线的建筑空间格局以及建筑空间的肌理风貌遭到破坏,沿线古镇民居建筑空间的人居环境不断恶化,特别是聚落空间建筑物破损严重。运河沿线古镇空间中存有物质空间要素已不能满足居民对美好生产生活向往的需求,导致居民生活水平不断下降、运河文化活力不断丧失[3-4]。以大运河鲁运河段古镇民居建筑空间为研究对象,通过实地调研和分析总结归纳鲁运河古镇民居建筑空间形态的基本特征,在满足古镇居民生产生活需求的基础上,定位运河文化下民居建筑空间形态的基本特征,提出民居建筑空间的设计引导策略,并指导民居建筑空间保护和修缮实践,将运河文化融入民居建筑空间,实现运河沿线古镇民居建筑空间的可持续发展。

1 鲁运河古镇民居建筑空间形态解析框架构建

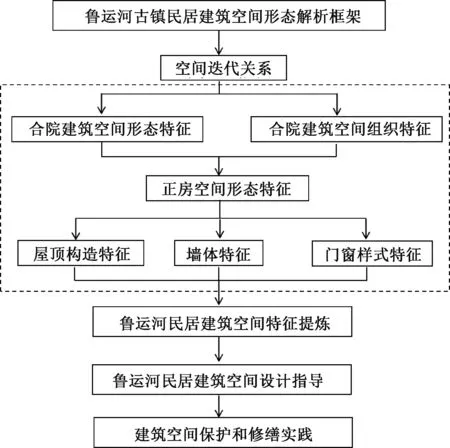

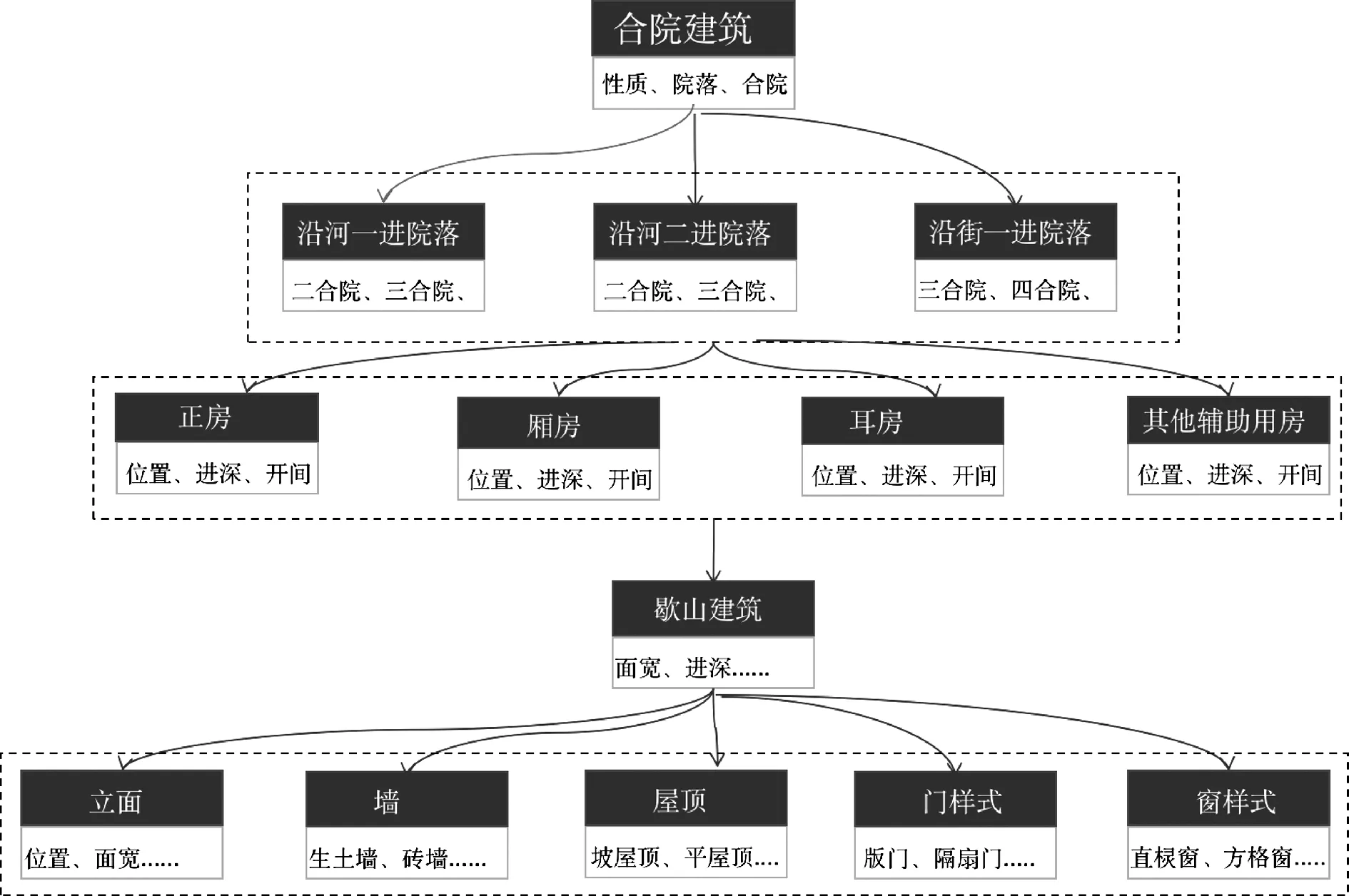

通过鲁运河古镇民居建筑空间形态不同层级尺度的迭代关系,从宏观到中观视角下构建鲁运河古镇民居建筑空间形态解析框架(图1),对鲁运河民居建筑空间形态进行解析,定位鲁运河古镇民居建筑空间形态的基本特征,为鲁运河民居建筑空间设计引导和建筑空间保护修缮实践奠定基础。

图1 鲁运河古镇民居建筑空间形态解析框架Fig.1 Analysis framework of spatial form of residential buildings along the Lu Canal

2 鲁运河古镇民居建筑空间形态解析

2.1 合院建筑空间特征

2.1.1合院建筑空间形态特征

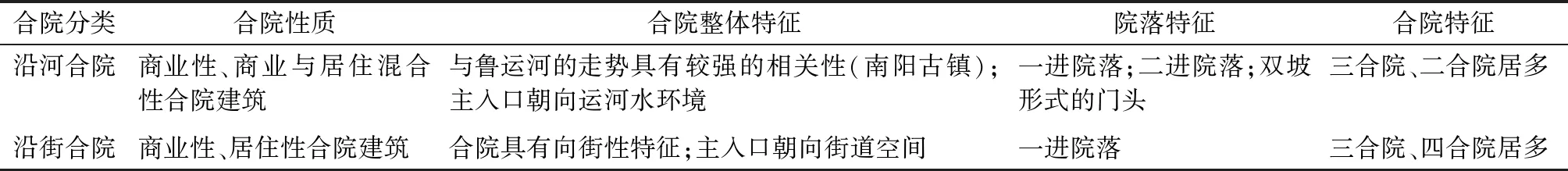

表1 合院建筑空间形态特征Table 1 Spatial form characteristics of courtyard buildings

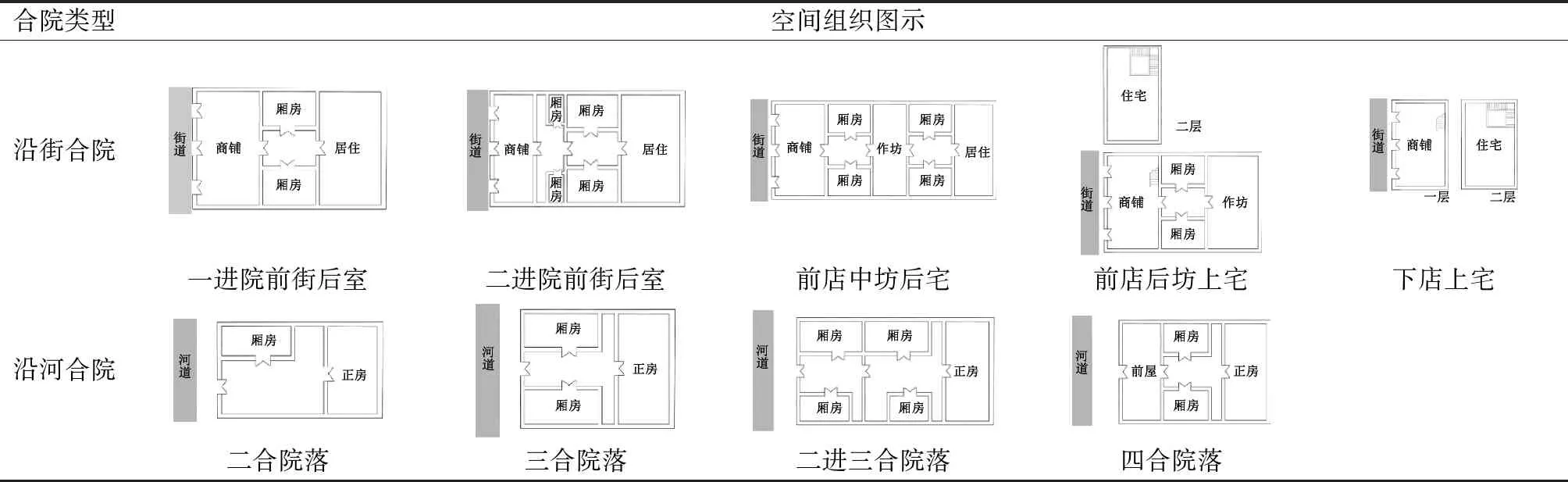

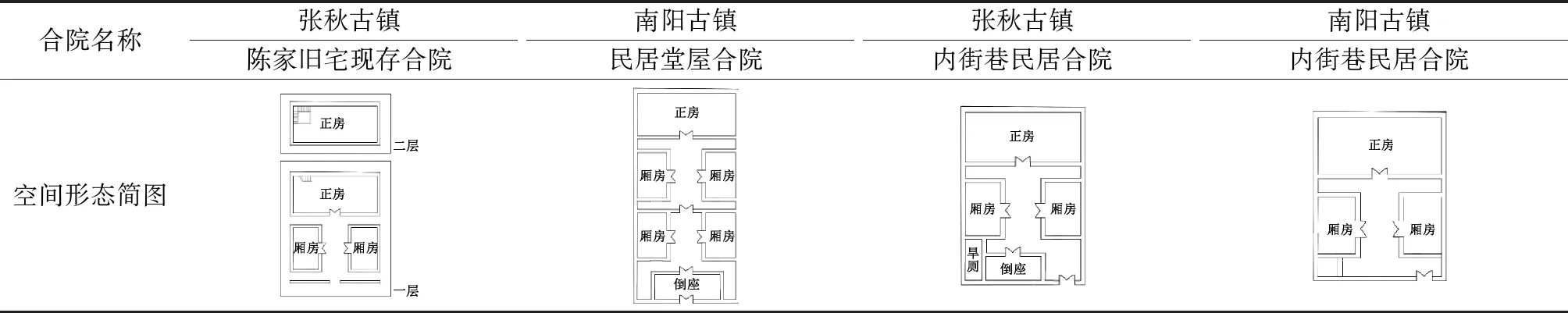

基于此,古镇合院建筑空间形态特征汇总简图如表2、表3所示,即沿街合院建筑空间形态特征、沿河合院建筑空间形态特征以及典型合院建筑空间形态特征。

表2 合院建筑空间形态特征简图Table 2 The spatial morphological characteristics of the courtyard buildings along the street

表3 典型合院建筑空间形态特征Table 3 Spatial characteristics of typical courtyard buildings

2.1.2合院建筑空间组织特征

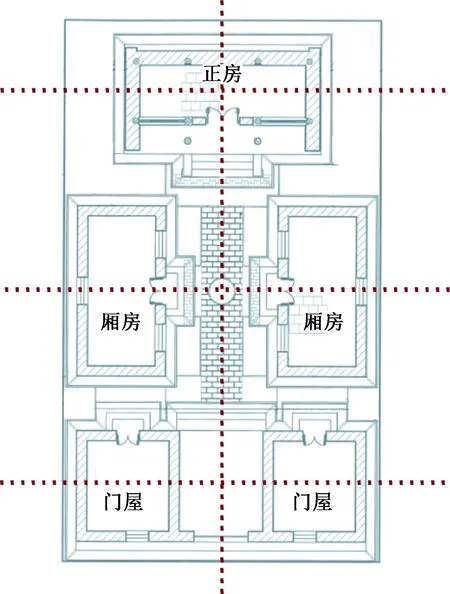

在空间组织特征中,鲁运河古镇合院空间建筑受到儒家传统文化的影响,在院落的空间布局中形成中轴对称的平面特征,而祠堂建筑的中轴对称的空间组织图为院落空间平面简化图,不考虑内部结构体系。

空间组织图为院落空间平面简化图,不考虑内部结构体系。

特征也是鲁运河合院空间组织的典型特征,宗祠类合院空间的空间组织特征是研究合院空间组织特征的核心,以鲁运河沿线七级古镇的翟家祠堂为例,祠堂的总建筑面积为600多m2,修建于明朝万历年间,飞檐抱柱式古建筑[6-7];其中轴线的构成一般包括门屋、砖石砌筑廊道和正房,同时也包括两侧的东、西厢房以及一些辅助性用房;门屋所形成的空间也是祠堂的入口处,面阔12.5 m、进深4.5 m,而正房则是面阔三间、进深一桁(三间一架式)的基本格局,呈规则的矩形,面阔约8 m、进深约5 m,两者中间是砖石砌筑的过道,其过道主要以加固和修复为主;合院空间布局形式如图1所示,其空间特征总结如下:合院建筑以一进院落为主;空间布局形式中轴对称;空间内多有牌匾或题词,并体现出空间的秩序性和等级性(图2)。

图2 翟家祠堂院落空间布局平面Fig.2 Layout plan of the courtyard of the Zhai Family Ancestral Hall

2.2 合院建筑正房空间形态特征

合院建筑中最主要建筑空间单元为正房,在合院院落中的位置为坐北朝南,以三间的开间形式最常见,由中间开间的明间和两侧开间的次间组成。明间一般为正房构成房间中等级最高的房间,其功能一般是以按照祖制供奉排位,而两侧开间的次间则为院落的居住空间,受到封建等级制度的影响以东侧的房屋等级较高,所以东侧的次间一般为长者居住的空间,两个房间通过隔墙或者隔扇进行分隔,而形成鲁运河古镇正房空间中“一明两暗”的基本空间形式,在此基础上,鲁运河古镇空间中的正房空间布局形式演变发展而形成多种空间布局形式,经归纳总结如表4所示。

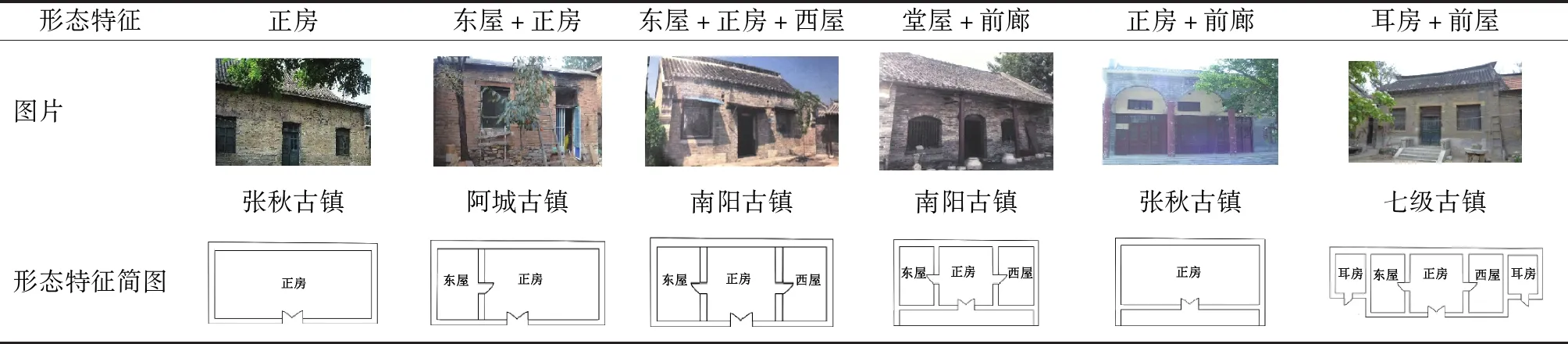

表4 鲁运河沿线聚落空间中正房空间形态特征Table 4 The spatial layout of the main building in the settlement space along the Lu Canal

位于正房两侧或者一侧的建筑体量较小的建筑为耳房,与正房的一致均为坐北朝南建筑空间形式,但是由于耳房的空间等级较低,所以耳房的进深与开间以及耳房的高度均应小于和低于正房,耳房一般为整个院落空间中的存储空间,一般不与正房的次间相连通,而单独砌筑门窗,在鲁运河古镇民居建筑空间中,正房两侧或者一侧布置耳房的情况较少,主要存在于民居四合院的院落形式中。与正房垂直布置并且紧靠院墙布置的为厢房,以合院的形式分为东厢房和西厢房,主要为年少者居住的房间,正房一般采用三开间的形式,厢房的进深应小于正房,厢房的高度也应小于正房,体现了民居建筑形式上的尊卑有序,根据鲁运河古镇空间中民居建筑的院落等级,其厢房存在多数开间的形式,但都遵循一明两暗的基本空间格局。

2.3 建筑空间形态特征

民居建筑是一种乡土化、符号化的形式表现,其建筑的空间构造形式是中国传统建筑得以传承和发展的基础[8],鲁运河古镇的民居建筑空间形态有着千百年的传承和延续,总结归纳其传统建筑的本土化形态特征是古镇建筑空间可持续发展的重要参照条件,也对促进本土化建筑形式的传承与发展具有重要的作用[9](图3)。

(3)加强研发方面的管理力度,建立合理的高技术产业创新效率管理评价体系。建立创新效率评价体系有利于全方面深度的了解和评价高技术产业创新管理情况。合理的评价体系可以起到监督指导作用,应坚持保证创新效率的前提下实现最大效益这一原则。

图3 鲁运河沿线古镇聚落建筑空间形态分解Fig.3 Exploded view of spatial structure of settlement buildings in ancient towns along the Lu Canal

2.3.1屋顶构造特征

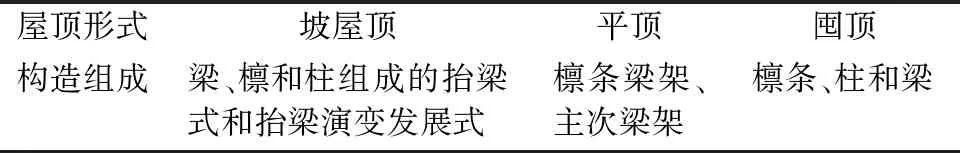

屋顶是中国传统建筑中最重要的空间组成部分,也是鲁运河古镇民居建筑中最具有代表性的组成部分,鲁运河沿线聚落空间民居建筑中屋顶形式的形成原因主要受到自然环境、地理因素以及运河文化等多方面的影响,通过鲁运河古镇民居建筑的实地调研发现,根据屋顶的起坡坡度可将屋顶的形式分为三大类,包括坡屋顶、平顶和囤顶。坡屋顶的形式最为常见并且常采用硬山形式[10],而囤顶的屋顶形式主要集中在鲁运河南部古镇空间内,例如台儿庄古镇(表5)。

表5 不同屋顶形式的构造组成Table 5 Structural composition of different roof forms

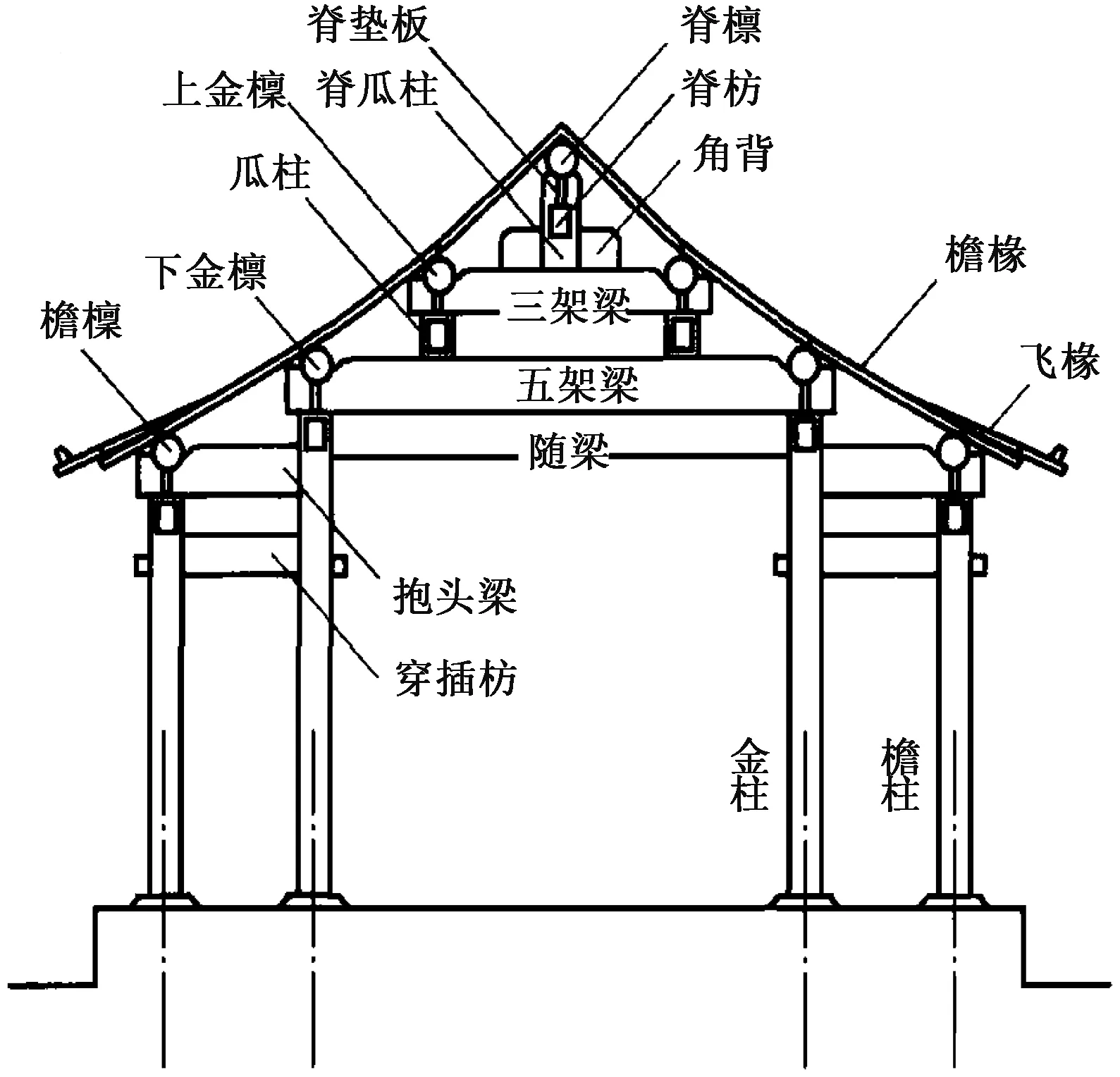

坡屋顶的抬梁式木构件是鲁运河民居建筑以及公共建筑、祠堂类建筑中应用最广泛的梁架构造形式,鲁运河民居建筑中梁架式木构形式的承重方式是屋顶以及梁架两侧放置檩条,梁架与梁架之间布置瓜柱,同时在民居的进深方向上也设置檩条,并在上方设置脊瓜柱支撑脊檩,檩条上铺设檐椽以及飞椽等,此种构造形式取代了柱上梁架的构造方式,形成鲁运河古镇民居建筑中坡屋顶构造的基本形式(图4)。

图4 硬山抬梁式构造[5]Fig.4 Structural diagram of Yingshan beam lifting type

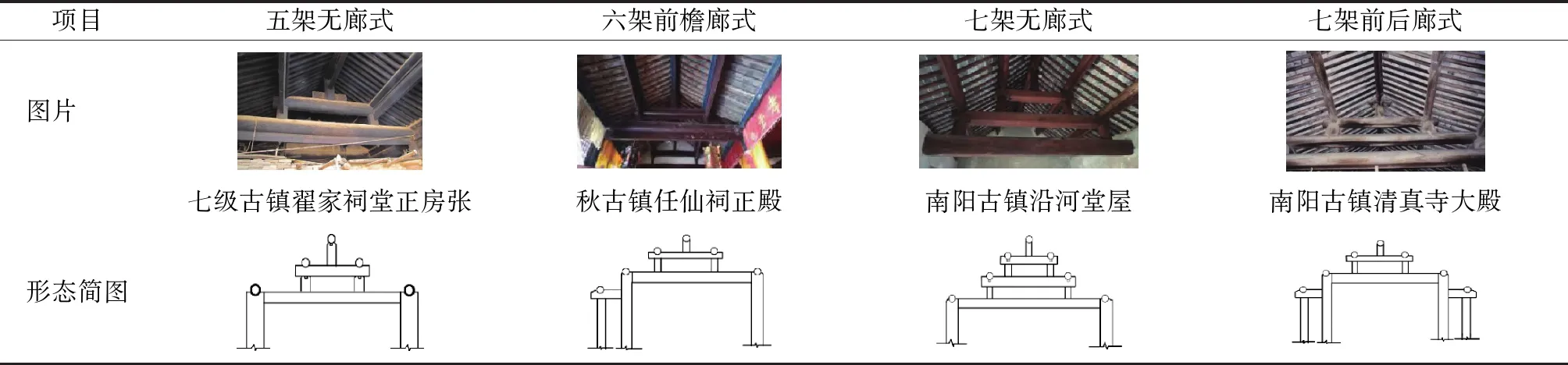

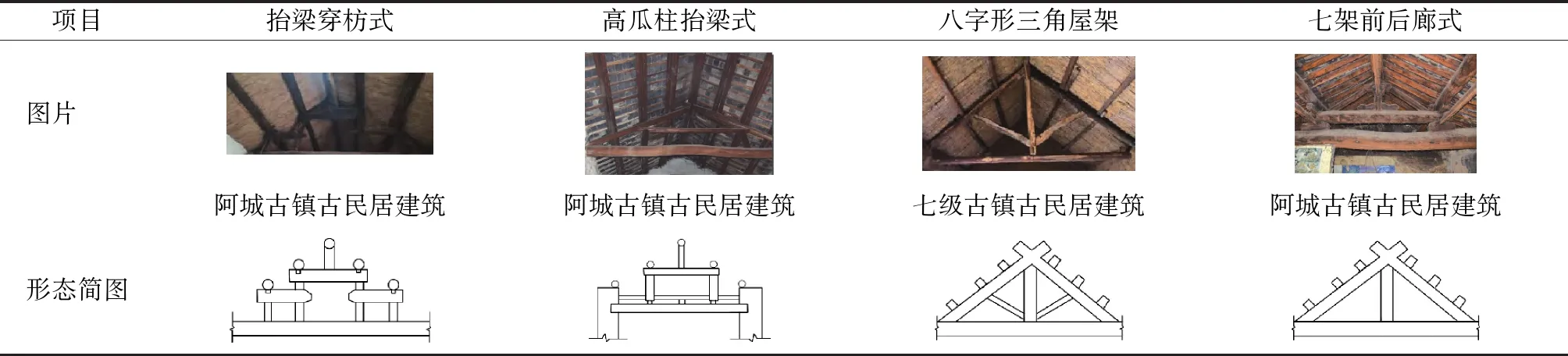

在抬梁式的构造形式中五架无廊式(清式建筑构造名称,下同)的布局形式最为常见,其他的构造形式大多是由五架无廊式的基本布局形式演变发展而形成,在等级较高的民居建筑或者宗祠、寺庙建筑中也有采用五架前檐廊、六架前檐廊以及六架前后廊的抬梁式构造形式[11-12];除北方民居中较规整的构造形式以外,鲁运河古镇民居建筑中还存在两种特殊的抬梁式构造形式,其中一种为高瓜柱抬梁式构造形式,即适当降低三架梁和五架梁的高度,并使梁架之间的空间高度增加,从而使瓜柱、脊瓜柱的高度增加,这种抬梁式构造形式受到屋顶高度的限制多以五架式构造形式为主,由于五架梁的放置高度较低,一般民居常在垂直于梁架上布置较宽的木板,延伸至建筑一侧的山墙,并在木板上铺设面积较大的棚板,进而利用瓜柱的高度所形成的围合面积来存储一些生活用品和生产工具等,合理利用空间,形成了鲁运河民居建筑的特有形式;第二种为三角屋架式构造形式,也是鲁运河民居中特有的构造形式,三角屋架式构造形式与抬梁式构造形式有一定的区别,施工方便并且造价较低,其充分利用三角形的稳定性,斜梁与大梁相接并在交叉处形成V形,上方放置脊檩或者直接在斜梁上形成凹槽并与脊檩契合,并在檩条下部放置垂直于斜梁的具有稳定性的木板,檩条两端以建筑山墙承重,三角屋架式的民居建筑也存在多种的演变发展形式。经调研,鲁运河古镇民居建筑坡屋顶的多种梁架构造如表6、表7所示[11]。

表6 抬梁式梁架形态以及简图Table 6 Girder structure and schematic diagram of sloping roof

表7 抬梁式演变形态以及简图Table 7 Girder structure and schematic diagram of sloping roof

需要说明的是:鲁运河古镇民居建筑中,以墙体和木构件构造形式混合承重的方式较多,混合承重式的民居建筑中木构件的承重柱以及排山梁架的构造形式逐渐被山墙承重所代替,前金柱和后檐柱被檐墙所代替,此种承重方式的构造形式在鲁运河古镇聚落的民居建筑中比较常见,所以民居建筑前立面形成前檐廊的建筑较少,一般为祠堂、寺庙类建筑;相应的,当民居建筑以木构架作为主要的承重体系时,排山梁架、前金柱以及后檐柱等与屋顶构造一同承担着建筑的承重功能,多数建筑中可能会出现建筑檐廊的形式。

鲁运河古镇民居建筑中平屋顶的构造形式主要出现在清朝后期,黄河决堤,鲁运河河道常年未修缮,聚落内部因为封建王朝后期的连年战乱,从防御性和安全性的角度出发而修建了具有防御性以及可供当地居民瞭望和观察的平顶屋面[13],一般在民居内部砌筑可以通往屋顶的楼梯,平顶屋面的梁架形式主要采用主次梁架的构造形式,并且主梁和次梁之间铺设木板,并根据单向找坡和双向找坡的实际需要以调节木板的高度;经调研发现七级镇、阿城镇中存有一部分平屋顶建筑的构造形式。

囤屋顶的构造形式与平屋顶的构造形式有一定的相似性,主要分布于鲁运河沿线与黄河交汇的张秋镇、七级镇聚落的建筑形式中,囤屋顶的基本形式是屋顶的中心区域高度隆起,屋檐两侧处较低,呈现出略微隆起的弧形,经过长期的演变和发展形成直梁和短立柱的空间构造并在短立柱上方布置檩条从而在屋顶形成排柱木构件的基本构造形式,而短立柱的不同高度决定着囤顶房的屋顶弧度,中间位置的立柱高度一般为200 mm左右。屋顶檩条的数量和大小一般由房间的进深和开间的大小以及屋顶承重共同决定,在七级镇和张秋镇调研时可发现,囤屋顶一般选取横截面较大的木条作为屋面檩条,而檩条的数量一般为6根左右,而进深和开间较少的建筑中,檩条的数量一般在4根左右(表8)。

表8 囤屋顶和平屋顶构造以及简图Table 8 The structure and schematic diagram of the hoarded roof and flat roof

2.3.2墙体特征

在鲁运河古镇聚落民居建筑空间中,以墙体和木构件构造形式混合承重的方式较多,而鲁运河古镇民居建筑中的墙体类型主要可以分为单一墙体类型和混合材料墙体。生土墙、石墙和砖墙都属于单一墙体的类型,其中生土墙、砖墙的墙体样式类型均存在于鲁运河古镇民居建筑中,但是生土墙材料的民居建筑多数已有不同程度的破坏,保存较差,主要集中于七级古镇、阿城古镇的民居建筑中,相比而言,砖墙的墙体样式较普及,存有较多砖墙墙体样式;而石墙单一样式的墙体在鲁运河古镇民居建筑中较少见,主要是因为地处于鲁西南和鲁西北的平原地区,石材较少,石材取材不方便,对石墙单一墙体样式的建造有一定的难度。

挑土墙是生土墙的墙体样式之一,也是鲁运河古镇民居建筑中比较有特点的墙体样式之一,一般将水、淤土、秸秆以及沙土按照一定的比例混合作为挑土墙的基本砌筑材料,当地有俗语可以衡量混合材料的标准,即为“握之成团,落地开花”。挑土墙的基本材料砌筑完成后将当地的麦糠与颗粒较细的泥土混合将墙体的表面抹平(图5)。

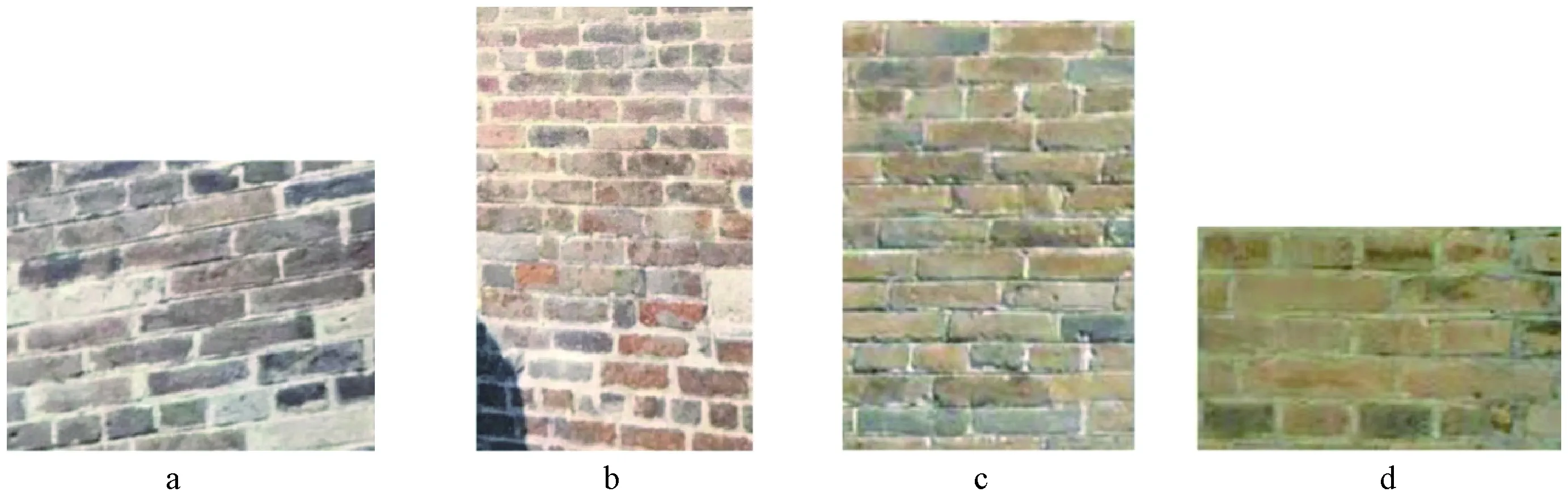

图5 阿城古镇挑土墙民居建筑示意Fig.5 Schematic diagram of residential buildings with earthen walls in the ancient town of Acheng

砖墙也是单一墙体的样式之一,同时也是鲁运河古镇民居建筑中常用的墙体砌筑样式,其中砖墙样式又分为实心砖墙、夹心砖墙、空心砖墙等。实心砖墙是最常见的砖墙样式,明清时期,受到经济水平和技术水平的影响,采用实心砖墙较少,一般仅存在于官署府衙建筑墙体样式中,新中国成立之后,特别是改革开放之后,在修缮和改造的过程中大量使用实心砖砌筑房屋,实心墙的墙体样式分为下碱和上身,下碱样式与多数北方民居的墙体样式相似,均以平砖或者条石砌筑墙体到窗扇位置,而在上身部分的砌筑中,鲁运河古镇民居建筑多采用一顺一丁、三顺一丁、六顺一丁以及七顺一丁等墙体顺砌样式(图6)。夹心砖墙是在砖墙与砖墙之间填充一定数量的碎石和土的混合物以减少墙体中砖石的用量,并且碎石和土的混合填充物与砖墙结合可以提高建筑的抗压性和抗震性,该墙体样式在保留较好的家祠建筑中较常见,如图6a所示。空心墙一般用作屋内的隔墙,不具有承重的作用,所以在墙体样式中较少见。

a—南阳古镇钱庄厢房墙体六顺一丁;b—南阳古镇堂房墙体十一顺一丁;c—张秋古镇民居墙体七顺一丁;d—阿城古镇民居墙体一顺一丁。图6 鲁运河古镇民居建筑砖墙墙体顺砌样式Fig.6 The brick wall of the residential buildings in the ancient towns along the Lu Canal

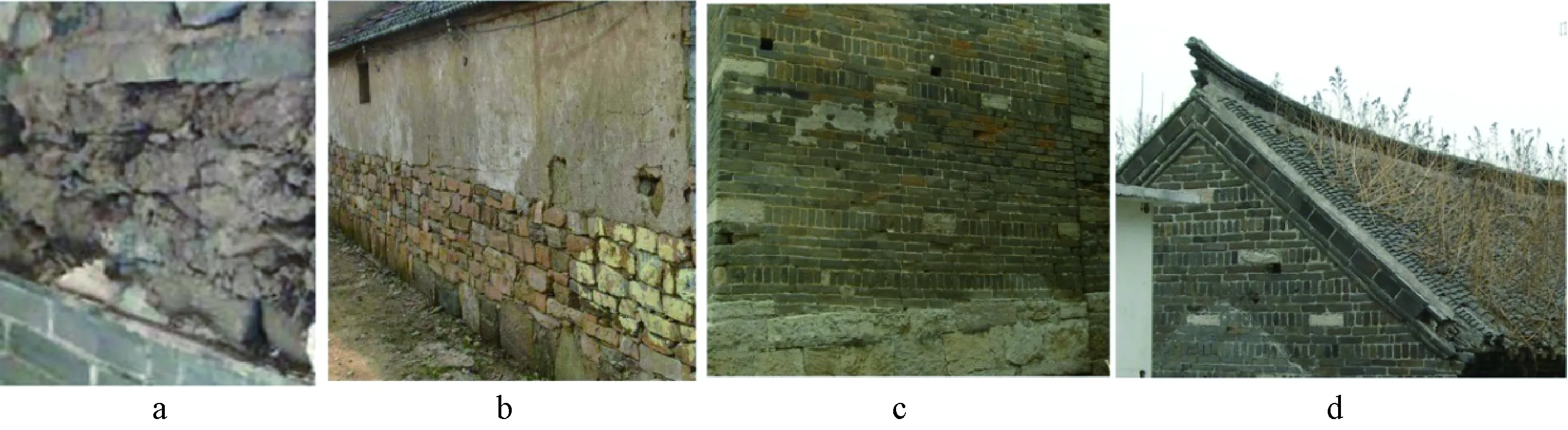

混合材料的墙体主要有砖土混合墙体样式、砖石混合墙体样式以及土石混合墙体样式,但是由于石材的材料在鲁运河古镇中不方便获取,所以土石混合墙体仅以土坯墙的样式存在,即为防止墙体受潮而在墙体的下碱部分砌筑150 mm左右的条石,如图7b所示。鲁运河古镇建筑空间中混合材料的墙体以砖石、砖土混合墙体样式为主,砖石混合的墙体主要以上砖下石的墙体样式为主,即墙体的下碱位置一般以条石砌筑,而墙身部分则以青砖或者红砖砌筑至建筑的檐口位置,在建筑的外墙墙面上可以明显地看出墙体的石砖分层,例如南阳古镇的砖石堂屋,如图7c所示,此外,砖石混合材料的墙体样式中常将面积较大的石块或者石条嵌入至砖墙的墙体中,从建筑外墙表面也可以看到一定数量的并且不均匀地散布在砖墙上的石块和石条,一般出现在面积较大的建筑中以分担砖墙的抗压承载力进而增加建筑的安全性,例如南阳古镇书院街的建筑山墙中,如图7d所示,该混合墙体样式在南阳古镇中常见。另一种是砖土混合墙体,包括两种样式:土墙外表面贴砖样式和土墙墙体局部填砖样式,两种样式是以土墙为主体结构,土墙表面贴砖是以保护土墙墙体风化或被雨水侵蚀为目的,在土墙的外表面铺贴防水砖,土墙的保温性能和砖墙的防水防风化性能可以大大增加建筑的舒适性;土墙墙体局部填砖样式是指土墙墙体在门窗洞口以及墙体的下碱处以青砖或者红砖砌筑围合,门窗洞口为墙体的集中受力区域以砖砌筑围合可增加墙体的承重受力能力,而在墙体下碱处以砖砌筑可防止土墙墙体被侵蚀和风化,两种样式在七级古镇、张秋古镇以及阿城古镇的历史民居建筑中较常见。

a—夹心墙;b—土坯墙;c—上砖下石墙;d—石块砌入砖墙。图7 鲁运河古镇民居建筑墙体样式示意Fig.7 Schematic diagram of wall styles of residential buildings in ancient towns along the Lu Canal

2.3.3门、窗样式特征

建筑中的门、窗等构件的样式做法最早来源于宋代《营造法式》的小木作样式做法,将门、窗等构件形式归纳为建筑中的“小木作”,而在宋代《营造法式》的基础上,清代的《工程营造则例》中则将门、窗、装饰等构件的制作统一称为“装修”,装修可分为外檐装修和内檐装修,前者主要在室外空间,包括门、窗、楼梯等,后者为室内装修,包括隔断、天花、藻井等[14]。由于宫殿类建筑的“装修”形式和类型较多,而民居建筑相对较少,因此本文主要研究鲁运河古镇空间中民居建筑的门、窗样式类型。

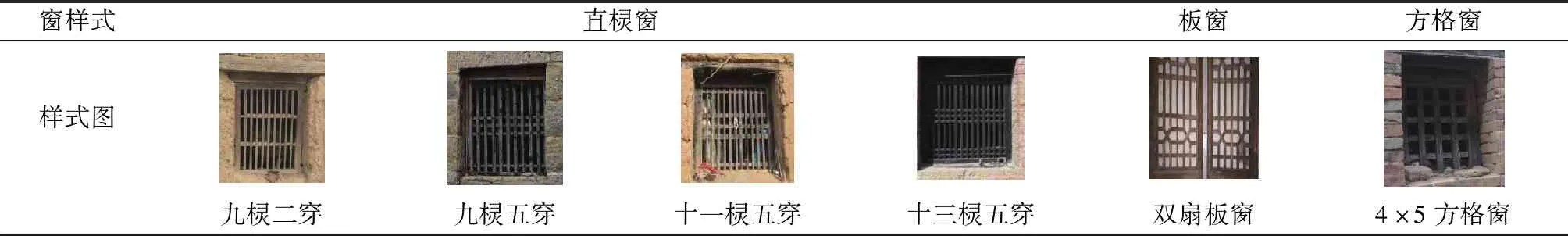

通过调研发现,鲁运河古镇具有历史价值的民居建筑中存有多种窗样形式,主要有直棂窗、方格窗和板窗三种形式,而在宗祠类建筑中则多采用格栅窗。具有历史价值的民居建筑中直棂窗的主要特征为砌筑在建筑墙体内部或者砌筑在较高建筑的外墙上,从建筑的安全性和私密性考虑,直棂窗一般不能开启,根据地理位置和居民的经济能力决定直棂窗中竖棂的数量,一般以单数为主,而直棂窗横向也布置不同数量的穿子,竖向的竖棂和横向的穿子组合形成直棂窗的样式,鲁运河古镇民居建筑中直棂窗的做法一般为九棂七穿、十一棂五穿、十三棂五穿等样式;方格窗主要是以横向木条与纵向木条等距布置形成方格状的窗扇样式,一般用于合院建筑的正房中并在窗扇的内侧补贴一张透光性较好的窗纸,以使屋内光线均匀并可以使屋内的光线柔和;板窗是鲁运河古镇民居建筑中可以开启的窗扇样式,窗扇较厚重并固定在窗洞上,窗扇关闭时可以通过木栓闭锁,在鲁运河古镇民居建筑的板窗样式中,窗檐处会形成半圆形的拱券,此种窗扇布置方式形成了鲁运河古镇民居建筑中特有的窗扇布局样式。综上,鲁运河古镇民居建筑中的窗扇样式如表9所示。

表9 鲁运河古镇民居建筑窗扇样式Table 9 Window sash styles of residential buildings in ancient towns along the Lu Canal

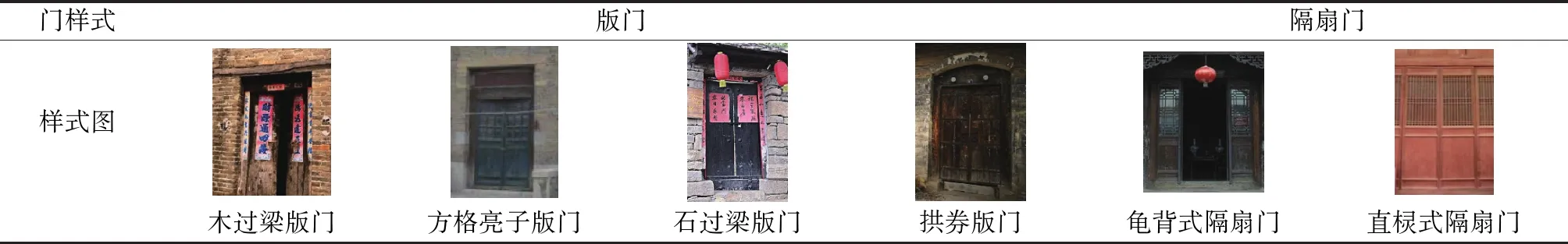

鲁运河古镇民居建筑门样式主要是以版门和隔扇门的木质构件样式为主。双扇版门是最常见的门样式,从上到下主要由过梁、门框、门扇以及门槛等构件组合而成,门框的宽度约为1.0~1.5 m;隔扇窗样式一般以宗祠类建筑居多,并且隔扇门一般位于建筑檐廊内,仅依靠建筑墙体独立存在的情况较少,同时窗面多配以栅窗或者槛窗的样式,隔扇以偶数数量居多,根据建筑等级可构建不同数量的隔扇,但是只有中间的两个隔扇是可以开启并承担交通通道,隔扇也绘制或者雕刻有多种象征吉祥的动物图案或者植物图案,鲁运河古镇民居建筑门样式如表10所示。

表10 鲁运河古镇民居建筑门样式Table 10 Door styles of residential buildings in ancient towns along the Lu Canal

3 建筑空间设计和修缮实践

3.1 建筑空间设计引导

在对鲁运河民居建筑进行空间更新设计时,首先应根据鲁运河古镇民居的合院整体特征、院落特征以及合院组合特征,确定合院建筑的空间形态特征和建筑空间的开间数,提取合院和单体建筑的长度、宽度、面积以及长宽比参数信息,进一步确定鲁运河民居建筑的院落组合形式;其次,将建筑进行分解,提取鲁运河民居建筑空间中原有的建筑形态特征信息,包括屋顶构造特征、墙体以及门窗样式特征,对建筑构成要素进行空间几何生成[15-16],最终完成不同尺度层级下的建筑空间设计(图8)。

图8 鲁运河古镇民居建筑空间设计引导Fig.8 Guiding drawing of architectural space design of ancient towns along Lu canal

3.2 建筑空间保护和修缮实践

在空间设计引导的基础上,进一步对运河历史文化价值建筑空间进行保护和修缮实践,以翟家祠堂为例,祠堂始建于明朝万历年间,砖木混合式建筑,祠堂坐南朝北,存有三间正堂,飞檐抱柱式古建筑形式,通过实地调研发现祠堂建筑现存的质量较差,在北屋正房的南北立面中门窗等构件维修处理以及保存的较好;但是屋面结构的椽子、望板、连檐、瓦口以及闸挡板均出现不同程度的槽朽、变形以及缺失的现象,同时由于自然因素以及维修不当造成雨棚与墙面相接的水泥线条脱节,从而造成瓦顶渗漏,进一步影响屋面屋架基层的损坏;屋面檐口的附件缺失,屋面的瓦件以及正脊和垂脊都有不同程度的损坏和松动;墙体表面由于自然环境原因、日常护理以及维修不当产生局部霉斑、抹灰层脱落等问题,同时,室内墙体出现抹灰层空鼓脱落现象,隔墙也出现一定程度的破损和开裂的现象,其保护和修缮实践如图9所示。

a—北立面;b—南立面;c—东立面;d—剖面。图9 七级聚落翟家祠堂正房修缮示意 mmFig.9 Repairs to the main building of the Zhai family’s ancestral hall in Qiji settlement

4 结束语

以往也有较多对运河沿线古镇聚落的相关研究,研究对象多集中于江南运河、中运河和里运河段,并且研究方向多集中于宏观范围内聚落空间的完善和发展以及聚落空间环境生态化提升。本研究将大运河鲁运河段的古镇聚落民居建筑空间作为研究对象,通过大量的田野调研数据,基于空间形态的迭代特征,以宏观到中观再到微观的分析视角分别从空间布局、建筑形态以及空间构造技术等方面进行深入研究,总结归纳合院建筑空间形态特征、空间组织特征、正房空间形态特征以及合院建筑空间构造特征,定位运河文化下民居建筑空间形态的基本特征,并提出建筑空间设计引导。此外,在田野调研的基础上,选取具有代表性和典型性的七级古镇翟家祠堂建筑空间作为测绘研究对象,从建筑空间形态和空间构造等方面提出保护和修缮的实践策略。本研究一方面填补了大运河鲁运河古镇建筑空间研究的空白,另一方面在于定位鲁运河古镇民居建筑空间形态的地域特征,将运河文化特征融入民居建筑空间中,为大运河鲁运河古镇建筑空间的保护和发展提供了技术指导,以期推动鲁运河古镇空间的历史价值研究,助力运河文化记忆世代相传。