丰子恺:“你若爱,生活哪里都可爱”

2023-06-13

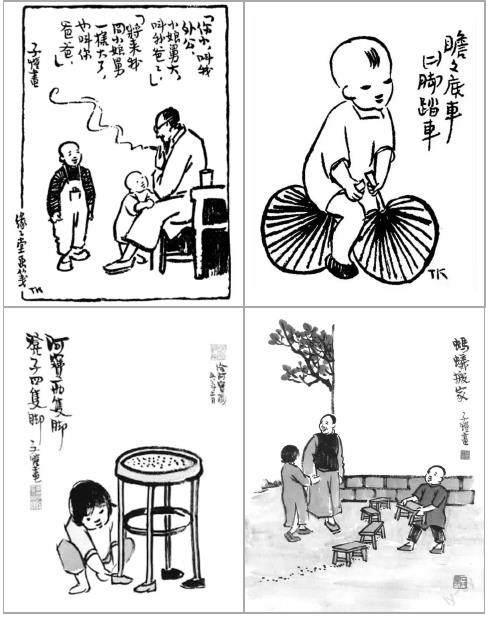

在生活中,丰子恺称外出做事为“无聊”和孩子们在一起则内心充满欢喜,抱孩子,喂孩子吃饭唱小曲逗孩子,画画引孩子笑,和孩子们特别亲近

丰子恺(1898-1975),原名丰润,又名仁、仍,浙江桐乡人。中国现代书画家、文学家、散文家、翻译家、漫画家,“中国现代漫画的鼻祖”。新中国成立后,曾任全国政协委员、上海中国画院院长等职。

在中国现代文艺史上,丰子恺是十分特别的一位,如果少了他,中国现代文化的生态将大大失衡。这不仅因为他是一个通才,在文学、绘画、书法、音乐、翻译等领域均有很深造诣,为中国现代的美育事业立下汗马功劳,更因为,他是一个禀赋奇异、风骨高迈的传奇性人物。

不遇李叔同,不致学画;不遇夏丏尊,不致学文

丰子恺曾讲:“我倘不入师范,不致遇见李叔同先生,不致学画;也不致遇见夏丏尊先生,不致学文。”上学时,丰子恺原本喜欢数理化,听了李叔同的课,才专攻绘画。他曾回忆道:

我十七岁的时候,最初在杭州的浙江省立第一师范学校里见到李叔同先生,即后来的弘一法师。那时我是预科生,他是我们的音乐教师。

我们上他的音乐课时,有一种特殊的感觉:严肃。摇过预备铃,我们走向音乐教室,推门进去,先吃一惊:李先生早已端坐在讲台上。以为先生总要迟到而嘴里随便唱着、喊着,或笑着、骂着而推门进去的同学,吃惊更是不小。他们的唱声、喊声、笑声、骂声以门槛为界限而忽然消灭。接着是低着头,红着脸,去端坐在自己的位子里。偷偷地仰起头来看看,看见李先生的高高的瘦削的上半身穿着整洁的黑布马褂,露出在讲桌上,宽广得可以走马的前额,细长的凤眼,隆正的鼻梁,形成威严的表情。扁平而阔的嘴唇两端常有深涡,显示和蔼的表情。这副相貌,用温而厉三个字来描写,大概差不多了。

我二年级时,图画归李先生教。他教我们木炭石膏模型写生。同学一向描惯临画,起初无从着手。四十余人中,竟没有一个人描得像样的。后来他范画给我们看。画毕把范画贴在黑板上。同学们大都看着黑板临摹。只有我和少数同学,依他的方法从石膏模型写生。我对于写生,从这时候开始发生兴味。我到此时,恍然大悟:那些粉本原是别人看了实物而写生出来的。我们也应该直接从实物写生入手,何必临摹他人,依样画葫芦呢?于是我的画进步起来。

当时丰子恺担任班长,经常为班级事向李叔同汇报。一次,丰子恺汇报完了,转身欲走,李叔同喊他回来,对他说:“你的图画进步很快,我在南京和杭州两处教课,没有见过像你这样进步快速的学生。你以后,可以……”丰子恺听后,激动而郑重地说:“谢谢先生,我一定不辜负先生的期望!”那天晚上,李叔同敞开心扉,和这位得意门生聊到深夜。

在后来的回忆中,丰子恺说:“当晚李先生的几句话,確定了我的一生。这一晚,是我一生中一个重要关口,因为从这晚起,我打定主意,专门学画,把一生奉献给艺术。几十年来一直未变。”

一次,丰子恺因琐事和训育主任发生口角,一言不合,竟动起手来,训育主任即要求学校召开会议处理此事。会上,训育主任主张开除丰子恺。李叔同为丰子恺求情,他才逃过一劫,保住了学籍。

李叔同宿舍的案头,常年放着一册《人谱》(明刘宗周著)。这书的封面上,李叔同亲手写着“身体力行”四个字,每个字旁加一个红圈。一次,李叔同叫丰子恺等几位学生到他房间里去谈话,并把“先器识而后文艺”的意义讲解给丰子恺他们听,说这句话的意思是“首重人格修养,次重文艺学习”,简言之就是说“要做一个好文艺家,必先做一个好人”。

李叔同的一席话给丰子恺留下深刻印象,他说:“我那时正热衷于油画和钢琴技术,对道德和人品重视得还不够。听了老师这番话,心里好比新开了一个明窗,真是胜读十年书。从此我牢记先生的话,并努力实行之。此后,我对李先生更加崇敬了。”

鲁迅甘拜下风:“早知道你在译,我就不会译了”

丰子恺善学习。1921年留学日本期间,他凭借英文版《写生讲义》自学英语,他在《我的苦学经历》中如此写道:“我每晚伏在东京的旅店中自修。我自己限定于几个礼拜之内把书中所有生字抄在一张图画纸上,把每个字剪成一块块的纸牌,放在一个匣中。每天晚上,像算命一般向匣子中摸纸牌,温习生字。不久,生字都记熟了,而读起英语小说来也很自由了。”据说,丰子恺当时为了了解西方美术的源流,还自学了法语;为了了解音乐,还自学德语。学习拉提琴时,左手四指练得起了白泡,白泡破裂露出淌水的肉来,丰子恺仍旧坚持,四个月拉完了三册提琴教本上的曲子,学习进度是其他同学的三倍。53岁时,丰子恺开始学俄语,有一次他贫血晕倒了,去医院前,还叮嘱家人要带上他正在学习的俄语书,在医院上午治疗,下午就温习功课。从学习俄文字母开始,到翻译完《猎人笔记》,他只花了两年八个月。

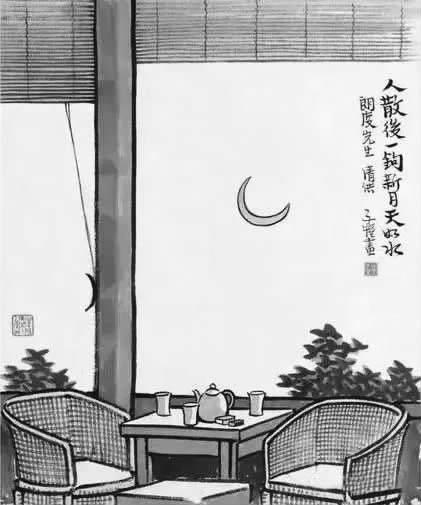

1924年,漫画《人散后,一钩新月天如水》在《我们的七月》杂志上发表后,丰子恺就此寻找到自己的风格,日后成为一代漫画大家,而在此之前,他在散文上已经有所成就。他曾说:“综合起来,我对文学,兴趣特别浓厚。因此,我的作画,也不免受了文学影响。”

丰子恺对书法的看重远在漫画之上。他在《书法略说》中说:“世界各国的文字,要算我们中国字为最美术的。别国的字,大都用字母拼合成,长短大小,很不均齐。只有我们中国的字,个个一样大小,天生成是美术的。”

作为翻译家的丰子恺,似乎更鲜为人知。他一生著作170多部,其中翻译的有30多部。丰子恺的翻译更多的是一种意译,用他的话来说,就是“把原文嚼碎了,吞下去,消化了,然后再吐出来”。他喜欢将中国传统的唐诗宋词,广为读者知道的名句,代入到译作里。丰子恺曾和鲁迅翻译过同一本书,鲁迅知道后,嘱咐出版社他的译本要晚于丰子恺的出版。后来,丰子恺去拜访鲁迅,并对此表达歉意:“早知道你在译,我就不会译了。”鲁迅也客气地说:“早知道你在译,我也不会译了。”鲁迅不久托人传话,他认为丰子恺翻译得比他好。

丰子恺与佛结缘,为他的艺术生涯蒙上了一层神秘面纱。1918年,李叔同出家为僧,丰子恺自此与佛结缘。1927年,丰子恺在生日那天皈依佛教,法名“婴行”。而后,丰子恺融绘画、诗文与佛教思想于一炉,创作了许多有关佛教的绘画、诗文等文艺作品,受到佛教界的重视。

周恩来亲切地握着他的手,不用旁人介绍,连连说道:“老画家!久仰久仰。”

抗战初期,丰子恺率全家老小十多人,离开故乡石门湾,一路历尽艰辛。丰子恺的长女丰陈宝后来回忆说:

抗战中,我们的生活很艰苦。我们曾经在逃难船上那个不大的船舱中,一家九人挤在一起席地而卧;我们曾经忍着肚饥、淋着滂沱大雨坐在卡车上,逃向没有日本鬼子的安全地带;我们曾经在船上提心吊胆地看着敌机狂炸近在咫尺的南昌;我们曾经一天多次忙于逃警报;我们看见过被炸断手臂、躺在血泊中的死者;我们曾经借住在走廊低得要碰头的破旧小屋里;我们曾经居住在窗外河滩上经常枪毙犯人的楼房里;我们曾经住在供着死者牌位的祠堂里;我们还曾与放着腐臭尸体的灵场为邻……但是,尽管如此,我们与沦陷区的老百姓不同:我们始终与日本鬼子相隔一段距离。物质生活虽差,但精神上是舒畅的,感觉上是自由的!我们没有尝过路上遇到东洋鬼子搜身的味道,更难以想象向日本鬼子鞠躬时那种受到屈辱的心情。

一路逃难,居无定所。一次,丰子恺遇到一处心仪住所,“我颇想在我所租的房屋的梁上加贴一张红纸,红纸上倒写一个‘住字,但愿在这里‘住到底。谁知这一住不过二十三天,又被炮火逼走了!”

逃难到河池时,因没有交通工具无法去下一站都匀,全家被困在旅馆里。旅馆老板得知是大艺术家丰子恺,非常客气,说如果炮火来袭,可去他老家山里躲避,在那儿可以安全地写字画画。旅馆老板请丰子恺为其父亲写一副寿联。写好后,因墨一时干不了,便移至室外晒干。不料,寿联墨迹尚未晒干,又有人寻上门来,见到丰子恺连说:“久仰,久仰!”“难得,难得!”此人叫赵正民,系河池汽车加油站站长。因事路过,见到寿联,便知丰子恺正在这里,当即上门拜访。得知丰子恺因为交通问题困在河池旅馆,赵正民表示愿意帮忙,说明天正好有运汽油的车辆去都匀。那时车票一票难求。有此奇事,丰子恺将信将疑。到了晚上,赵正民果然带着司机来见丰子恺,看过人数、行李。第二天,丰子恺一行人便顺利离开河池前往都匀。

一副寿联引出的奇遇,令丰子恺的朋友啧啧称奇,称丰子恺是“艺术的逃难”。更令人称奇的是,去都匀的路上须在六寨过夜。当丰子恺一行刚安排好住宿,突然一名军官带着一队士兵走进旅馆,顿令丰子恺与随行人员紧张不已。询问之下,原来他们也是慕名来拜访丰子恺的。这名军官特地带了士兵,来见识丰子恺这位大艺术家。他还专门请丰子恺向抗日士兵讲话。

即使在1949年后,丰子恺还屡屡碰到这样的趣事:他坐三轮车,车夫说他像大画家丰子恺。当得知他确是丰子恺本人时,执意不肯收车钱,说能拉一次丰子恺是一种荣耀;他去邮局寄信、取稿费,邮局工作人员得知他是大画家丰子恺,立马格外客气。

1959年,丰子恺去北京参加全国政协会议,周恩来亲切地握着他的手,不用旁人介绍,连连说道:“老画家!久仰久仰。”

“我那些速朽之作,也可以宣告朽了,我真高兴啊!”

丰子恺曾说:“你若爱,生活哪里都可爱。”他一直有一颗艺术家的随性的心,小女儿丰一吟曾回忆:

父亲画画很简陋的,随便趴在一张小课桌上就画起来。墨不讲究,砚台也不讲究,人家送给他一个端砚,他也随手送给别人。父亲的毛笔,只有狼毫没有羊毫,好坏也不计较。用完后也不清洗悬挂,而是饱蘸墨汁,再套上铜笔套。

在杭州时,国民政府行政院长孔祥熙过生日,出高价向丰子恺求画。丰子恺断然拒绝,孔祥熙不死心,又托丰子恺的好友、杭州市市长周象贤上门求画,丰子恺还是没有给。报纸上登出新闻:《孔祥熙屈尊求画,丰子恺不给面子》。第二天一早,丰子恺到后门去买粥。卖粥的老头说:“丰先生,您天天喝我的粥,我向您求幅画可以吗?”丰子恺说:“你等着。”回去就画了一幅送他。对此外孫宋菲君说:“外公并不是刻意摆出拒绝结交权贵的姿态。自己的画,想给谁就给谁。”

每个画家都希望自己能留下传世之作,丰子恺却希望自己的作品“速朽”,他甚至还专门刻了一个章,叫做“速朽之作”。丰子恺二女儿丰宛音曾回忆,她在上小学的时候,常见父亲画当时社会上贫苦人们的情景,对此很疑惑,因为图画老师教孩子们画花、鸟、风景等,所以在孩子的心里,只有美观的东西才能入画,可父亲为什么偏偏要画那些蓬头垢面的穷苦人和他们的悲惨生活呢?

丰子恺只能对年幼的女儿浅显地解释说:“有的画并不是为了装饰和欣赏的,而是使人看了看可以想想,想出点儿意义来。”其实,丰子恺对人世间这些伤心的景象是不愿多画的,他曾说:“对社会上残酷、悲惨、丑恶、黑暗的一面,我的笔不忍描写……”所以希望这些画速朽、这些景象快点消灭。

每当丰子恺画这些“速朽之作”的时候,家人总能看到他脸上流露出严峻、悲愤的神色,完成一幅“速朽之作”后,又总是那么忧心忡忡,闷闷不乐。

1949年4月,丰子恺正在香港办画展,忽然传来了百万雄师过大江的好消息,他兴奋得通宵未眠,谢绝了好友们劝他定居香港的美意,搭上回上海的末班飞机。新中国成立后,丰子恺欣喜若狂,他说:“触目惊心的景象一去不返了,我那些速朽之作,也可以宣告朽了,这些景象都变成了过去的噩梦,我真高兴啊!”

撸猫、喝酒、存不住钱

丰子恺有“民国第一猫奴”之称。他一生与猫有缘:养猫、画猫、写猫,乃至有读者“你一只我一只”地给他送猫。

他写猫的种种情状,如爬到客人后颈上,“贵客的天官赐福的面孔上方,露出一个威风凛凛的猫头”,读之使人微笑。

丰子恺曾养过一只叫白象的猫,白象与丰子恺生活了两年,有一天却失踪了,怎么找也找不到。后来才发现白象死在一棵大柳树旁,丰子恺无限感慨地说:“我觉得这点猫性颇可赞美,这有壮士之风,不愿死在户牖下儿女之手中,而情愿战死沙场,马革裹尸。这又有高士风,不愿病死在床上,而情愿遁迹深山,不知所终。”

除了猫,丰子恺在生活中亦离不开黄酒,他的学生来看他,都知道要提两缸黄酒过来。有时候黄酒断货了,他就喝啤酒。他喝得不多,两瓶啤酒就可以喝一天——品一口,写两个字,停一停,慢工出细活。

丰子恺喜欢听取批评的意见,甚至有时候还会“偷听”。在嘉兴,丰子恺带着女儿去烟雨楼玩,邻座几位游客忽然提到丰子恺的名字,丰子恺示意女儿不要作声,自己却急忙坐到茶客的背后去,偷听他们的议论。其中有人说:“丰子恺画的人真怪,有的没有五官,有的只有两条横线,这难道算是时髦吗?”丰子恺画风受日本画家梦久竹二的影响,这种画法叫做“有意无笔”,或者“意到笔不到”,以求更加含蓄耐人寻味,留给人遐想的余地。但丰子恺还是吸收了那位茶客的意见,从此在人物的刻画上更下功夫,注意通过生动的姿态来表达没有五官的面部的神情。

丰子恺是一个存不住钱的人,他说:“钱一多,就会在袋里喳喳叫,所以非用不可了。”20世纪50年代初,丰子恺稿费收入颇丰,就拿出几条“大黄鱼”(金条),买下了一栋三层楼的别墅,取名日月楼,这是他人生最后21年居住的地方。

“这小燕子似的一群儿女,在我心中占有与神明、星辰、艺术同等的地位”

1919年2月12日,丰子恺与妻子徐力民结婚。徐力民出身于书香门第,家教甚为开明,二人婚后始终琴瑟和鸣。据丰子恺孙女丰南颖、丰意青回忆:

婆婆(奶奶)虽然出身于富家,但秉性善良、性格懦弱、为人随和、毫无娇骄二气,是个典型旧式的贤妻良母。她本人不大有主张,凡事只要是公公(爷爷)的意见,她总是尽心尽力地去安排和完成。而公公是个十分负责和顾念家庭的好丈夫、好爸爸。婆婆能屈能伸,嫁到丰家后生活节俭,刻苦耐劳,承担了一大家子的家务,从无怨言,甘于清贫,不劝公公追求荣华富贵。

公公和婆婆的晚年生活也充满了诙谐。随着年龄的增长,婆婆的耳朵逐渐开始失聪,我们和她说话总要大声地喊,不然她听不清。公公常戏称婆婆是“聋子隔壁听”,一个聋子本来听力就不好,还要在隔壁房间里听,這样折扣打得就更大了。平时婆婆爱与我们说话,可是由于听觉损失,常常误解,张冠李戴,“聋子隔壁听”的种种笑话,给我们当时的生活增添了不少情趣。

丰子恺夫妇育有八名子女:丰陈宝、丰宛音、丰宁馨、丰三宝(两岁时夭折)、丰华瞻、丰元草、丰一吟、丰新枚。丰宁馨虽非亲生,但丰子恺视同己出。1928年,丰子恺在《儿女》中写道:“近来我的心为四事所占据了:天上的神明与星辰,人间的艺术与儿童。这小燕子似的一群儿女,是在人世间与我因缘最深的儿童,他们在我心中占有与神明、星辰、艺术同等的地位。”

丰子恺最小的儿子丰新枚出生在抗战举家逃难路上。他出生前,丰子恺写过一篇散文《未来的国民——新枚》,欣悦之情溢于言表。1947年,他在散文《胜利还乡记》中这样写道:“我带了六个孩子(二男四女)逃出去,带回来时变了六个成人又添了一个八岁的抗战儿子。倘使缘缘堂(丰子恺故居)存在,它当日放出六个小的,今朝收进六个大的,又加一个小的作利息,这笔生意着实不错。”

在生活中,丰子恺称外出做事为“无聊”,和孩子们在一起则内心充满欢喜,抱孩子,喂孩子吃饭,唱小曲逗孩子,画画引孩子笑,和孩子们特别亲近。有一次,长子丰华瞻要丰子恺抱他到车站去买香蕉,“满满地擒了两手回来”,到家时,却熟睡在父亲肩头,手里的香蕉早已不知去向。

丰子恺主张“快乐教育”,他一言一行都饱含对子女真善美的教育。1939年,因躲避日寇,丰家一大家人挤在新城狮子桥南坛巷的一个公寓里。当时,为了教导孩子们树立正确的人生观和价值观,每周六晚上8时,丰子恺都要召集6个孩子(幼子丰新枚当时不到一岁,所以不参加)开一次“家庭学习会”。不过有趣的是,名为开会,丰陈宝说:“这个家庭会议不但不严肃紧张,反而温馨又令人向往。”

每到开会的前一天,丰子恺都会提前买上一盒糕点,供孩子们一边开会一边享用。起初,那盒糕点售价五元,于是,丰子恺便将当时的会议定名为“和谐会”。因为用当地的话来说,“和谐”二字的发音与“五元”近似。过了一年多后,物价上涨,要花十元才能买到那盒糕点,于是,丰子恺便风趣地把“和谐会”改名为“慈贤会”,因为“慈贤”二字的读音又与当地的“十元”相近。

在家庭学习会上,除了每次必讲的素质教育外,丰子恺最喜欢给孩子们讲解一些诗词古文,他当时讲的都是诸如李白、苏轼、陶渊明等这些耳熟能详的诗人的作品。有时候,他也会买一些这方面的书籍,让孩子自行阅读,同时还要求他们每周至少能背上一到两篇古诗文。除此之外,在每周的家庭学习会结束后,丰子恺还会让孩子们每人写一篇会议心得,写好后交由他来点评。

家庭学习会持续了五六年的时间,丰子恺最大的希望就是子女们快乐。丰子恺七个子女各有专长,分别继承了丰子恺在诗歌、音乐、外语等方面的才华。

1975年9月15日,丰子恺病逝,享年77岁。

(责编/张超 责校/陈小婷 来源/《丰子恺漫画中的人文关怀》,王九成/文,《光明日报》2012年2月13日;《画外丰子恺》,张星云/文,《三联生活周刊》2018年第45期;《我的父亲丰子恺》,丰一吟著,团结出版社2007年1月第1版;《家人回忆丰子恺》,丰南颖、丰意青/文,《文摘报》2018年1月23日;《名人之后》,沈秀红编著,大象出版社2018年7月第1版等)