基于“证据推理与模型认知”的胶体教学设计与思考

2023-06-12钟宇杰沈甸

钟宇杰 沈甸

摘要:以发展学生“证据推理与模型认知”的学科核心素养为本,系统化设计胶体课时。通过学生实验活动,寻找证据验证胶体的分散质粒子直径介于1-100 nm之间并建构胶体粒子透过滤纸和半透膜的模型。理解胶体粒子的粒径带给胶体的如丁达尔现象等性质,画出符号图示模型,构建出微观抽象模型帮助理解胶体的各种性质,体会“结构决定性質”的化学学科思想,在探究胶体性质的过程中初步建构“结构。性质。用途”的物质认知模型,使学生证据推理与模型认知的化学学科核心素养得以发展。

关键词:证据推理;模型认知;学科核心素养;胶体

文章编号:1008-0546(2023)10-0039-05

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

doi: 10.3969/j .issn.1008-0546.2023.10.009

化学是在原子、分子层面上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的基础科学,其特征是从微观层次研究物质,以符号的形式描述物质,在不同的层面创造物质。《普通高中化学课程标准》提出需要重视开展“素养为本”的教学,即倡导真实问题情境的创设,开展以化学实验为主的多种探究活动,重视教学内容的结构化设计,激发学生学习化学的兴趣,促进学生学习方式的转变,培养他们的创新精神和实践能力。其中“素养”即化学学科核心素养,包括“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学态度与社会责任”“科学探究与创新意识”五个方面。[1]化学学科研究对象的微观性和抽象性的特点要求人们建构合适的认知模型,将微观、抽象的研究实体或者过程“可视化”。而认知模型的建构大都需要对大量实验事实进行基于证据的逻辑推理。[2]胶体的教学中要求从分散质粒子的直径角度从本质上区分溶液、胶体和浊液,并理解不同的粒径尺度带给不同分散系不同的性质。其中性质的教学离不开问题情境的创设和实验探究活动,而理解粒径和性质的关系,从粒径角度区别不同的分散系并对性质进行解释则需要建构模型。实验探究活动可作为学生推理的起点,而实验现象则是推理的证据,在证据推理的基础上对自己的结论建构合适的模型。综上,适合以“证据推理与模型认知”为核心串联起胶体的教学内容,对教学内容系统化重设。

胶体出自沪科版教材必修第一册第一章“化学研究的天地”,紧随于“物质的分类”,是整个高中化学的第二课时。整个单元以化学研究的方法为主要内容和线索,引导学生初步认识与体验化学家研究物质、创造物质的过程,了解实验、模型、分类等方法在化学科学研究中的运用,学会运用宏观与微观结合、定性与定量并重、归纳与演绎融合、分析与综合交织的科学方法。[3]本节课是在上一节课“物质的分类”的思维模型基础上展开的对一类具体的物质——分散系的分类,并且具体研究了在初中阶段没有接触过的胶体这一分散系。通过对分散系的分类以及胶体性质的认识,促进学生从微观角度来认识物质的分类、物质的结构与性质变化之间的联系,并体会模型思想在化学研究中的应用。

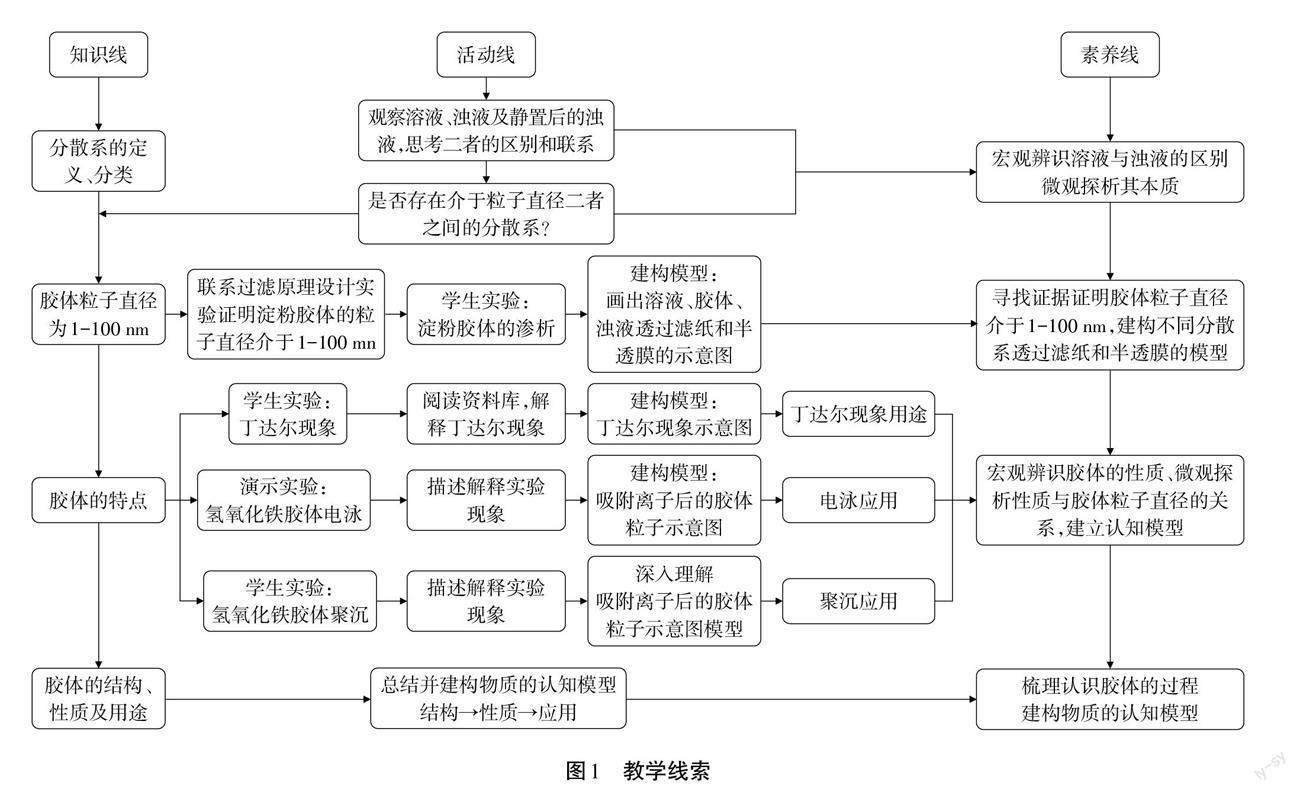

一、教学线索

教学线索见图1。

二、教学过程

1.环节一:知道分散系的定义和分类,了解不同分散系的特点

说明溶液和浊液都是一种物质分散在另一种物质中形成的混合物,归纳提炼出分散系、分散质及分散剂的定义并体会溶液和浊液两种不同分散系性质的区别,思考造成两种分散系性质不同的原因。

学生活动1:观察NaCI溶液、石灰乳浊液以及静置后的石灰乳“浊液”。

师提问:为什么溶液是均一稳定的?浊液为什么会沉降?

师导析:试想把一堆粉笔头抛向空中会有什么现象?把一堆粉笔灰抛向空中会怎么样?

生回答:粉笔头在重力作用下会快速落下,粉笔灰因为比较小会在空气中飘浮一会慢慢下降。

师追问:把粉笔头和粉笔灰抛向空中,其实就是将粉笔分散到空气中。如果把粉笔灰继续研磨打碎到更小的尺度,有没有可能让粉笔灰不落下?

生回答:有。

师追问:联系这个现象,思考为什么溶液是均一稳定的而浊液会沉降?

生回答:二者分散质粒子的直径不同,且浊液的直径更大。

师追问:有没有哪个曾经做过的实验可以证明这个结论的?

生回答:过滤。过滤是利用浊液中的分散质粒子不能透过滤纸的孔隙而溶液中的分散质粒子可以透过滤纸的孔隙将固体与溶液分离。

结论:溶液和浊液都是分散系,溶液是均一、稳定的,不沉降是因为溶液中分散质粒子的直径小;浊液会沉降是因为浊液中分散质粒子的直径较大。科学家使用精密的仪器测量发现,溶液中分散质粒子的直径是小于1nm的,而浊液中分散质粒子的直径是大于100 nm的。

师提问:是否存在分散质粒子直径介于二者之间的分散系呢?

设计意图:从学生已有认知的溶液和浊液入手解释分散系的定义,以具体的实例类比让学生感受分散质的粒子直径对分散系性质的影响。给出溶液和浊液的分散质粒子具体直径,创造认知冲突,提问是否存在分散质粒子直径介于二者之间的分散系引出胶体。

2.环节二:设计实验证明胶体的分散质粒子直径介于1-100 nm之间并建构模型

展示淀粉胶体,观察淀粉胶体的外观。

师导析:淀粉胶体外观上也是均一、稳定的。那么如何证明其中分散质粒子的直径介于1-100 nm之间?

师提示:溶液中的分散质粒子能透过滤纸孔隙而浊液中的分散质粒子不能透过滤纸孔隙是因为滤纸孔隙大于溶液的分散质粒子但小于浊液的分散质粒子,滤纸的孔隙的直径最小也需要100 nm。

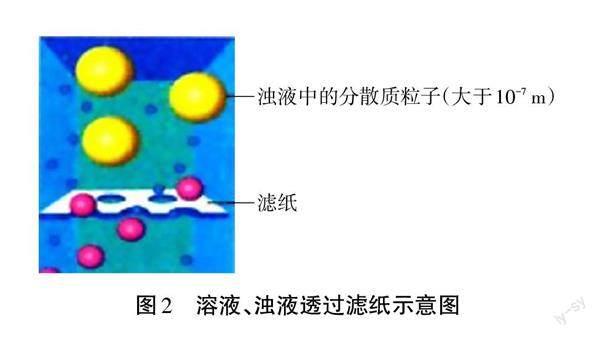

板书画出教材的图示的溶液浊液部分,见图2。

师追问:根据这个事实猜想胶体的分散质粒子能否透过滤纸,并思考如何证明其分散质粒子直径是介于1-100 nm之间的。

生回答:首先,尝试淀粉胶体能否透过滤纸,证明其分散质粒子直径小于100 nm,再找一种材料孔隙小于等于1 nm的,尝试让淀粉胶体透过,证明其分散质粒子直径大于1 nm。

师追问:确实存在这样的材料,称为半透膜,那么如何证明淀粉胶体中分散质淀粉透过了滤纸,没有透过半透膜呢?

生回答:用碘單质检验淀粉的存在。

学生活动2:分组实验,过滤淀粉胶体,向滤液中滴加碘液,观察实验现象;渗析淀粉胶体,取析出液滴加碘液,观察实验现象。

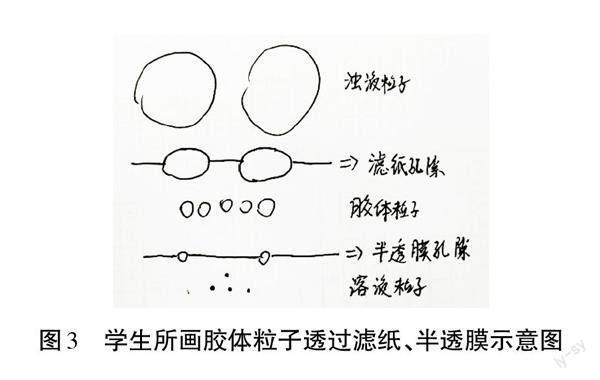

学生活动3:补全不同分散质粒子透过滤纸和半透膜时的示意图。

展示学生绘图成果,如图3所示。

设计意图:学生在初中阶段知道了淀粉可以和碘单质发生显色反应,因此选择淀粉胶体可以通过实验证明淀粉是否透过了滤纸和半透膜,以此作为证据证明胶体分散质粒子直径介于1-100nm,以实验现象作为证据初步形成证据意识。补全不同分散质粒子透过滤纸和半透膜时的示意图,建构不同分散系通过不同孔隙材料的微观模型,发展学生“证据推理与模型认知”的学科核心素养。

3.环节三:认识胶体的特点,理解胶体的特点取决于其粒径范围介于1-100 nm之间

师导析:胶体的特殊粒径范围会不会带给它什么特殊的性质呢?

学生活动4:丁达尔现象实验,观察并描述实验现象。

生:胶体被激光笔照到的部分有一条明亮的光路。

学生活动5:阅读课本资料库,解释产生丁达尔现象的原因,并画出示意图。

展示学生绘图成果,如图4所示。

结论:胶体能产生丁达尔现象是因为其分散质粒子的直径介于1-100 nm之间,丁达尔现象在生活中有很多的应用,如舞台的灯光效果就是利用喷出的雾气形成胶体,再照射可见光形成光柱。

师导析:除了能产生丁达尔现象外,胶体的分散质粒子直径也使得胶体具有比较强的吸附性。

实验视频:氢氧化铝胶体净水

师导析:胶体粒子有很大的比表面积,比表面积是指单位质量粒子具有的表面积,使其具有良好的吸附性。

除了能吸附物质之外,也能选择性吸附一些离子。

演示实验:氢氧化铁胶体的电泳,观察阴阳两极的颜色。

结论:阴极(连接电源负极的电极)附近的溶液颜色变深,即氢氧化铁胶体中的分散质粒子移动到了阴极(连接电源负极的电极)附近,因此氢氧化铁胶体中分散质粒子选择性吸附了胶体中的正离子,即Fe3+。

学生活动6:画出吸附离子后的氢氧化铁胶体分散质粒子的简单模型。

展示学生绘图成果,如图5所示。

师提问:为什么胶体能够较为稳定地存在,分散质粒子没有相互结合聚集沉降呢?结合刚刚画出的吸附离子后的模型解释。

生回答:胶体的分散质粒子吸附了相同电性的电荷,相互排斥,因此不会轻易结合聚集沉降。

师追问:那么如何让胶体聚集沉降呢?

生回答:破坏它吸附离子的结构,让分散质粒子相互结合。

师导析:是的,可以加入相反的电荷,将胶体吸附的电荷吸走使得粒子之间的排斥作用消失,相互聚集沉降。比如可以加入电解质溶液使其聚沉。除此之外,加热到一定程度也可以破坏这个吸附离子的结构,使得胶体聚沉。

演示实验:加入硫酸钾溶液使氢氧化铁胶体聚沉。

结论:胶体粒子吸附带有相同电荷的离子使得胶体能够相对稳定地存在,加热或者加入相反电荷的离子能破坏这样的结构使得胶体聚沉,胶体的聚沉在生活中也有一定的应用,如卤水点豆腐等。

设计意图:上一环节中已经证明了胶体分散质粒子的直径介于1-100 nm之间,本环节基于胶体的结构,介绍并从结构角度解释胶体能产生丁达尔现象、具有吸附性、会聚沉等性质,然后基于性质简单介绍胶体在生活生产中的应用,初步建构“结构→性质→应用”的物质认知模型。在教学中,结合真实的实验情境提出性质,让学生对于性质的印象更加深刻,利用结构解释性质时多让学生画示意图,如画胶体丁达尔现象、胶体吸附离子后的示意图,联系示意图帮助学生建构微观思维模型,理解胶体粒子的直径和胶体性质之间的关系。

4.环节四:总结与建模

结论:胶体是一种分散质粒子直径介于1-100 nm之间的分散系,其粒径尺度给了胶体很多特殊的性质,如能产生丁达尔现象,有较大的比表面积而具有吸附性,能吸附悬浮杂质作净水剂也能吸附相同电荷的离子使得胶体粒子互相之间排斥而能较稳定地存在,加入电解质或加热后吸附的离子被破坏胶体会发生聚沉。因此,胶体的特殊结构决定了胶体具有特殊的性质,而胶体特有的性质使得在生活生产中胶体有独特的应用。在化学研究中,认识一个物质也通常需要认识它的结构,根据结构预测它的性质,根据它的性质,决定它的应用。这和我们物质的分类模型一样,是我们今后认识物质的思维模型。

设计意图:将课堂的明线和暗线展示给学生,将教学内容结构化建构物质的认知模型,为后续元素化合物的认知做铺垫,鼓励学生应用思维模型认知物质,为后续学生学习元素化合物时提供方向上的范式。

三、教学反思

发展学生的学科核心素养需要设计以学科知识与技能作为载体的学习活动,而化学学科核心素养的发展除了需要掌握结构化的化学知识与技能外,更需要在体验学习活动过程中形成科学态度和科学思维习惯,在科学思想的引领下掌握探究方法和认知模型。[2]胶体作为高中化学第一章的第二课时,可以结合学生已有的淀粉和碘的显色实验知识设计验证实验,让学生推理并以实验验证,在高中化学开始学习的时候就初步培养证据意识、科学态度和科学思维习惯。除此之外,胶体结构简单,性质丰富,用途广泛,结构、性质、应用之间对应明显,在胶体部分首先建构“结构→性质→应用”的物质认知模型为今后无机元素化合物及有机物化学的学习铺垫,以帮助形成“模型认知”的思维方法。

本课设计的出发点不在于“胶体是什么结构”“胶体具有哪些性质”而在于设计实验验证胶体的结构,并建构模型;结合胶体的结构,解释胶体的性质,并建构模型。为此,笔者设计了较多的实验,以及根据实验现象解释,画出示意图,用示意图解释的课堂互动,凸显了以“证据推理与模型认知”为本的素养为本的教学。

1.运用科学探究、证据推理建构胶体中分散质粒径大小及胶体透過半透膜和滤纸时的思维模型

基于证据推理的实验或实践活动的目的不是为了验证某个现成的结论,而是为了让学生经历科学探究活动的一般过程,在活动中认识和理解科学的本质。让学生在活动中学会用证据解释观点,基于证据进行分析推理、证实或证伪;解释证据与结论之间的关系,确定形成科学结论所需要的证据和寻找证据的途径。[1]在本课的设计中,渗析实验为胶体粒子粒径尺度提供了证据,电泳实验为胶体分散质粒子吸附离子提供了证据。在体验化学探究活动的一般过程,即“发现问题→提出假设→实验探究→证据推理→得出结论”,使学生的高级思维学科核心素养得以发展和提升。

2.充分借助图示,将图示符号模型升华为思维认知模型

化学中常见的模型有实物模型、符号模型和思维模型。胶体教学中实物模型的意义不大,以符号模型联系抽象和具象,宏观和微观,可将对图示符号模型的感性认知上升至对实物本质的理性认知。在本课的实施中,笔者尝试以图示符号模型建构思维认知模型,设计了三个画示意图的课堂活动,以胶体的结构和性质作为线索将三个课堂活动统一。利用图示符号模型,不仅将胶体粒子透过滤纸和半透膜时、胶体粒子被可见光照射时以及胶体粒子吸附离子时的过程宏观具象化,又让学生利用图示解释相应性质,建构了性质和结构之间相互对应的思维模型。针对学生认知能力的不足,选择在第一次建构模型时:首先教师画出溶液和浊液中分散质粒子透过滤纸的示意图,让学生补全胶体粒子透过半透膜和滤纸时的示意图,以减少认知障碍;而第二次画出丁达尔现象的示意图时,选择让学生自行阅读教材再画出示意图,锻炼学生的材料分析和信息提取能力;第三次则直接根据实验现象,画出简单示意图,这种螺旋上升式的思维模型的认知方式有助于学生将胶体的结构和性质联系起来并初步形成“结构决定性质”的化学学科思想,以发展“模型认知”的化学学科核心素养。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准[S].北京:人民教育出版社,2020:1-2.

[2] 庞玉玺,汪嵘,唐其生,宋佳皓.基于“证据推理与模型认知”核心素养的有机化学教学思考——以“乙炔”为例[J].化学教与学,2020,05:55-58.

[3] 上海市教育委员会教学研究室,上海市高中化学学科教学基本要求(试验本)[S].上海:华东师范大学出版社,2022:1.