琴人社会角色的分化与聚合(1949

——2020)

2023-06-10苏侨

○苏侨

社会角色作为社会结构关系的有机组成部分,是个体在社会系统中所承担的特定身份及发挥的相应作用。随着现代社会分工发展的日益深入,以群体性职业角色分化为标志,这种“因类别差异引起的水平分化”①董泽芳:《略论社会分化与教育分流》,《华中师范大学学报(哲学社会科学版)》,1995年,第6期,第11页。深度内嵌于社会变迁的进程之中,重新整合社会结构、影响个体行为认知,成为探究特定身份群体内部结构与行为逻辑的重要理论参系。

琴人作为古琴文化的创造主体,也是古琴音乐赖以生存和传承传播的客观载体,其社会角色关系的变迁在一定程度上决定了古琴音乐功能、文化特质与存续方式的流变过程,是维系古琴发展客观稳定性的重要因素。基于此,本文以古琴历史发展的时间维度和中国社会结构的空间角度为主线,通过归纳总结1949年至2020年间琴人社会角色的阶段性分化特征,分析阐释社会文化变迁中琴人“民间”“专业”社会身份的流变关系及其形成动因,从而探究现当代古琴艺术发展与宏观社会背景、微观个体因素间的内在联系。

一、琴人社会角色分化的历史回溯

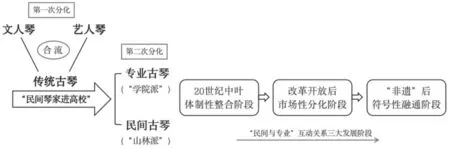

以古琴发展历史视之,琴人社会角色曾发生过两次主要的分化。其一为春秋战国时期,以奏琴者的职业身份与琴乐功能为划分依据,分化为文人阶层修身言志的“文人琴”传统与以琴为业、专攻琴艺的“艺人琴”传统,即形成了传统古琴艺术的“业余”与“职业”分化。两大琴统既各有侧重、又相互影响,历经汉魏两晋与隋唐时期的交替发展、北宋时期的双峰对峙、明清时期交汇融合的渐进过程,最终再度合流为一个统一的琴艺传统,建构了现代意义上“传统琴人”的社会角色与琴乐基础。

其二是在西方音乐文化强势输入的时代背景下,古琴作为传统文化遗存发生了第二次分化与重塑,琴人社会角色的动态形塑肇始于20世纪初、完成于中华人民共和国国家主体的确立,伴随着20世纪中叶我国音乐院校古琴专业的相继设立,查阜西、管平湖、吴景略、张子谦、刘景韶、顾梅羹、喻绍泽等一批传统琴家进入高等专业音乐院校任教,最终形成了根植于传统土壤的“民间琴人”与纳入音乐教育体制的“专业琴家”两大身份类属,即完成了现代古琴艺术的“民间”②本文所涉“民间”一词取其广义概念,既包含非职业、非专业的琴人身份类属,也涵盖古琴发展的传统生态、作乐习惯、审美旨趣、传承方式等自然生存状态。与“专业”③本文所涉“专业”一词的含义包括以下两个层面:其一,在教育方式上,特指我国新型教育体制建立后,立足于学校教育体制与教学模式,培养专门从事古琴演奏、研究和教学的职业人才的传承方式;其二,在群体身份类属层面,特指进入我国高等或中等学校任教,以学校教师为职业特征,开展古琴专业教学的琴人群体。分化。

纵观上述两次琴人社会角色的分化历史,其最根本的区别在于是否受到外力的干扰和影响。以业余与职业身份界限为标准的第一次分野,使得古琴音乐重内省以得意、重内涵以自娱的文化属性,以及重技巧以表意、重表现以娱人的艺术功能分别获得了长足的发展,文人琴与艺人琴合力推动着古琴在人文高度和艺术纵深两个向度达到了矛盾而统一的平衡与交融。究其根本,这一连绵千年的渐进分化过程来源于古琴艺术内部的裂变与重构,整体统一于民间古琴的传统场域,符合古琴自然发展的客观规律。因此文人琴与艺人琴看似相互背离的发展路径,实则共同建构了古琴艺术的一体两面,成为促进古琴发展至成熟、兴盛的内在动因。

而琴人社会身份的第二次分化则起始于古琴外部生存环境的剧烈变革,这一短短数十年间的突变分化随时代变迁、社会发展的滚滚洪流,以势不可当的外力作用对古琴的存在方式、传承模式、作乐特点、审美标准等产生了质的影响。因此,古琴“民间”与“专业”分化所区隔的不仅是琴人所归属的群体和琴乐活动方式,更是其与西方艺术范式、现代教育体制间的关联程度及互动关系。分别以顺应古琴专业化和大众化的不同发展方向与功能定位为根本,以部分传统琴家纳入专业教育体制和专业艺术团体为显性形式,以培养专事于古琴演奏、研究和教学人才的古琴专业的设立为标志,现当代琴人角色关系迈入了“民间”与“专业”的分化流变阶段。

二、琴人“民间”与“专业”社会角色的关系流变

如同一切处于不断变化发展之中的二元关系一样,现当代琴人“民间”与“专业”的身份分化并非泾渭分明且恒定不变的,随着七十余年来我国经济形态、社会结构与文化体制的数次重大调整,形成了双向流动、相互反哺的交互关系,可大致分为20世纪中叶体制性整合、改革开放后市场化发展,以及“非遗”后符号型融通三大主要阶段(见图1),呈现出与中国社会“后发型”现代化进程高度协同的同质化特点。

图1 琴人社会角色分化发展脉络图

(一)20世纪中叶体制性整合阶段

随着20世纪50年代“民间琴家进高校”,古琴完成了“民间”与“专业”的初步分化。作为有着鲜明过渡性特征的承上启下阶段,这一时期留守于民间的传统琴人与进入高校的专业琴家正处于适应转变、建立边界的动态过程之中,以共同服务于大众文化建设为目标,形成了互融互通、高度整合的社会角色关系。

1.身份边界的交融性

20世纪中叶,由于我国经济制度、社会体制、文化结构均处于调整、变革与形塑的过程之中,民间进入专业、专业回归民间,琴人社会角色的转变受到外部社会环境的直接影响,促成了这一时期“民间”与“专业”社会角色间的频繁双向流动。

一方面,古琴专业师资全部来源于民间场域。为满足古琴专业演奏、教学与研究的实际需要,在“国家在场”的宏观语境下,依各音乐院校专业发展和师资扩充的迫切需求,或经文化主管部门领导者(吕骥等)、古琴发展的领军人物(查阜西等)的大力举荐,或经各院校教学管理负责人(各校校长、民乐系主任、教研室主任等)的极力邀请,部分民间琴人得以通过相对宽松的机制完成了社会身份的直接转型,构建了我国首批专业琴家的社会角色。因此,民间传统作为古琴专业的发展根基与师资基础,赋予了此时专业琴家综合性的身份边界,无论在教学方法、作乐方式还是身份认同上,都保持着与民间琴界水乳交融、密不可分的联动关系。

另一方面,随着各地琴社、琴会、乐社等民间机构组织陆续划归音协与文化部门统一领导,民间琴人群体全面纳入国家文化机构的管理之中。官方背景给予了民间琴乐活动以场地支持与经费保障,琴社的组织建制也得以扩大和发展,由此呈现出“半民间、半官方”的双重身份特性。此外,民间琴家还短期流动于古琴教育体制之中,应各地音乐院校“多师聘用制”之邀,入校担任兼职古琴教师,以丰富琴派演奏风格的教学多样性,形成了主体性“民间”与阶段性“专业”相交织的非定态社会身份结构,彰显了这一阶段琴人社会角色关系的交融性、过渡性特征。

2.社会职能的整合性

为实现“人民的文艺”的发展诉求,这一时期琴人的主体文化职能集中于改造传统古琴艺术,以协同服务于大众文化生活,在这一层面意义上20世纪中叶琴人“民间”与“专业”社会角色具有一定的同一性。

在国家文艺政策的引领与文化主管部门的组织下,高校古琴教师、艺术团体的古琴演奏员、专业院校的古琴学生与民间琴社的传统琴人共同改革琴弦、改良琴器、编创琴曲、探索多元组合的古琴演奏形式,深入工厂、学校、公园、剧场等公共场域进行古琴普及,并广泛运用广播、电视、电影等大众传播媒界,极力拉近古琴艺术与劳动人民间的距离。在官方指导、民间联动的“全国一盘棋”模式下,还相继举行了全国琴人调查录音、古典民间音乐巡回演出、琴曲打谱等大规模的古琴辑录、演出与研究活动,合力促成了古琴艺术“黄金十年”的蓬勃发展态势。

行文至此,似乎为20世纪中叶琴人“民间”与“专业”社会角色关系蒙上了一层模糊不清、区隔难明的朦胧外衣。由于二者尚处分化初期,并未形成泾渭分明的显性符号边界,而呈现出“你中有我,我中有你”的交融性与整合度,因此有学者认为“虽然建国之后古琴就已经开始出现业余与专业之间的区别,但是在当时社会主义意识形态的强力整合下,各种不同类型的文化资源都统一由国家进行配置……从而在社会文化的高度整合中出现了一致性的文化行为”④胡斌:《对琴人社会角色现代分化的反思》,《星海音乐学院学报》,2014年,第2期,第56页。,并据此未将这一时期独立划分为琴人社会角色的分化阶段。

不可否认,20世纪中叶的琴人角色关系确实颇为特殊,然而在这看似“大同小异”的身份关系与社会职能背后,实则却暗含着隐性分化的种子。“民间琴家进高校”后,专业琴家被正式纳入现代教育管理体制的职业关系中,逐步“由庙堂、广场上的‘社会人’转变为体制之中的‘职业人’”⑤车丽娜:《教师文化的嬗变与建设》,北京:中国社会科学出版社,2015年,第72页。。专业古琴尽管来自民间、依托传统,却以功能性、职业化、技术化为导向悄然发生着渐变转向,潜移默化地作用于古琴教师身份认同的内在建构,进而奠定了现当代古琴专业教育的内核与基础,而这一切变革的起点正肇始于此。

因此,作为琴人“民间”与“专业”社会角色关系研究的必由之路,20世纪中叶是二者显性身份分化的量变积累阶段,过渡、交融、模糊……恰正彰显了这一时期古琴艺术独特的时代特性,亦是考察其后二者关系变化的参照坐标,因而具有独立划分其历史阶段的学术意义与研究价值。

(二)改革开放后市场性分化阶段

1978年改革开放以来,随着中国经济体制向社会主义市场经济的大规模转型,整个中国从集中到分化、从单一到流动、从固定到多元,由此进入社会结构与关系体系的巨大变革期。自由择业的市场化就业方式直接催生了“体制内”与“体制外”身份路径的分化以及“新社会阶层”的诞生,在体制分割、职业区隔的协同作用下,“民间”与“专业”琴人形成了多元化、异质化的社会结构关系,体现了现代社会分工体系下古琴发展的新向度。

1.体制内“行业专家”身份

随着高等教育体制改革的日益深化,高校以独立办学实体的活化机制,肩负起科教兴国战略发展的历史重任,对高校教师的教学实绩、科研成果与社会职责提出了更高的要求。鉴此,处于全新体制关系中的专业古琴教师,作为普罗大众心目中“居住在象牙塔里的学者”,恪守着高校教师社会角色的职责要求,成为引领古琴发展的权威符号。

(1)社会职能

由于第一批纳入高校教育体制的琴家年事已高,除张子谦、顾梅羹二位先生仍坚守于教学第一线外,这一阶段实际承担古琴专业教学重任的是各地高校培养的古琴学生。作为承上启下的“二传手”,他们服务于更趋专业细化、评价量化的现代教育体制,肩负着古琴教学与科研的双重责任,以培养高素质的古琴演奏人才与高层次的琴学科研人才。

专业教师的主体职业功能也随之分化加剧,分别以琴乐技艺精湛的演奏家、琴学造诣深厚的理论家的不同身份侧重,构建了专业性与学术性并重、兼具教师与学者双重属性的“行业专家”社会角色,客观上推动了古琴演奏技艺与理论研究的纵深化发展。并在此基础上建立起了一套普适性、系统化的“共性”古琴教学体系,形成了“现代民族器乐”话语体系下古琴教师专业职能的评价机制,为衡量教学实绩与学术水平提供了量化参照指标。

专业琴家与高校学者还以其在古琴领域的艺术造诣、专深研究及社会影响力,承载着服务社会文化发展、推动精神文明建设的职责使命。得益于“体制”身份所赋予的专业认可和社会认同,广泛参与到古琴文化传播推广、深化发展等政府层面的顶层设计之中,辅助决策部门制定行业标准、规划实施路径,承担着咨政建言的社会职能与义务,在一定程度上掌握了引领古琴发展的主导话语权。

(2)社会声望

归属于“体制内”高校教师职业群体的专业琴家,亦共享着社会价值评价体系对其高级知识分子的身份认同与价值肯定。依据社会学的相关调查数据,改革开放以来高校教师的社会声望整体处于高位稳定的状态。1994年上海市24种主要职业身份受市民尊敬程度的“职业身望”评价中,“大学教授”位居榜首;1998年中国人民大学社会学系公布的北京地区100种职业声望调查结果中,“大学教授”仅次于“科学家”位列第二,⑥相关调查数据参详李端生:《从职业声望排名谈新形势下高校教师的自身职业要求》,《广东教育学院学报》,1999年,第5期,第107–109页。具有普遍为社会公众所尊敬的职业地位。更为重要的是,“职业声望评价实际上是一种特殊形式的社会舆论”⑦张国平:《论中国高校教师职业声望社会评价与自我评价的矛盾》,《学术探索》,2012年,第10期,第72页。,拥有着更多文化资本与教育资源的高校教师备受尊崇,彰显了知识经济时代下文化资本的社会增值趋向。

通过体制化的文化资本认定,专业琴家凭借高校教师的显性社会身份、高层次学历文凭与学术资格,成为政府、公众等社会群体辨识、判断古琴艺术水平和能力位次的身份符号。“专业”所暗含的权威性、示范性与影响力,使其既是官方体认的学术“权威”的代言者,又化身为社会民众心目中古琴“正统”“规范”的代名词,具有古琴“高文化”的符号象征意义。因此,“体制”作为专业琴家社会身份的区隔界限,赋予其掌握与控制较多古琴文化资本者的角色属性,成为引领和推动古琴文化发展的核心力量。

2.体制外“社会人”角色

体制外,主要意指“个体与来自民营、外资等单位或个体建立的关系网络”⑧高小荃:《选择与规划:体制内外工作者的质性研究》,《现代商贸工业》,2021年,第28期,第80页。。伴随着改革开放与社会主义市场经济的深入发展,“体制外”这一全新社会结构群体经历了从无到有、从有到大、从大到强的发展过程,就业人数逐年攀升,并以数倍于体制内的迅猛发展态势,⑨相关数据参详李春玲:《新社会阶层的规模和构成特征—基于体制内外新中产的比较》,《中央社会主义学院学报》,2017年,第4期,第64–65页。建构了社会结构中新兴的“新社会阶层”。

“体制外”社会群体的诞生直接促成了民间琴人向具有古琴专长和技能的自由职业者,以及从事古琴有偿教学活动的个体工商者的身份裂变,以“社会人”的全新角色属性成为践行古琴民间传承传播的主体力量,承担起推动古琴大众化、普及化发展的社会职能。

(1)社会职能

转入市场化、大众化的古琴文化新场域后,民间琴人群体积极调整并适应着市场经济的发展规律,最大限度地满足着社会公众对古琴文化的消费需要。为寻求获取更多的社会资源与发展机会,不可避免地呈现出较为强烈的利益主体意识。一方面,积极寻求官方文化的体认,通过与主流古琴文化资本间的互动机制,扩展生存空间,以增强其社会竞争力和公信力;另一方面,以灵活多变的商业经营和管理形式流动于大众文化消费场域,拓展古琴文化产品与服务的多元载体,扩大利益分配,争取经济效益的最大化。在谋求和实现自我利益价值的驱动下,民间古琴也在现代社会世俗化、理性化的整体趋进中经历了祛魅的过程。

但与此同时,在传统与现代、理想与现实的张力作用下,民间琴界与传统古琴场域亦未完全割裂。尽管其社会角色已无法延续传统古琴所承载的非职业化、非功能性的“普化”教育职责与君子完人社会职能,但作为具有整体延续性的社会群体,仍能以“隐形规范”⑩隐性规范指社会成员约定俗成、共同遵守,通过内化在无形中对社会成员的社会行动产生约束的规范。参详李雪萍,徐娜:《转型加速期社会行动模式及其转变》,《学习与实践》,2015年,第3期,第93页。的社会行动模式,践行着琴以载道、琴友相交的综合琴乐文化功能,存续着部分传统古琴的“高文化”社会职能,成为民间琴派延续与发展的基础。

因此改革开放后,作为市场经济调控机制下“社会人”,民间琴人的社会职能具有传统与现代的双重性,既满足于古琴大众文化消费场域的利益化驱动,又努力维系着传统古琴文化语境的人文性内核,是掌握着古琴流动文化资源的新型文化主体。

(2)社会声望

鉴于体制外社会群体的复杂性与多变性,民间琴家所隶属的社会结构关系尚处于动态变化的过程之中,相较于“体制内”琴家所享有的稳定社会声望,民间琴人由于缺乏体制形式文化资本的外化加持,而相对处于古琴文化资本的被动关系,具有职业身份多变、社会声望模糊的突出特点。

但毋庸置疑的是,作为我国职业结构与机会资源深化发展的必然结果,民间琴家群体是非公有制经济体制和社会领域的新生力量,是我国古琴文化的有力助推者。尤其是随着体制改革的逐步深化,社会公众对民间琴家“体制外”社会群体的身份认同与价值肯定整体呈稳步上升的发展态势,亦彰显了我国社会的进步发展与开放水平。

综上,改革开放以来中国社会的现代化发展就是以社会主义市场经济调节机制为基础,“将各种专门功能从弥散制度向更专门化制度不断转移的结果”⑪李路路,王奋宇:《当代中国现代化进程中的社会结构及其变革》,杭州:浙江人民出版社,1992年,第27页。,作为社会流动机制下的异质化社会分工,这一时期琴人“民间”与“专业”社会角色的显性分化客观上提高了古琴传承、传播的针对性与能效性,有效地实现了二者社会身份、社会职能与琴乐功能的多层次综合发展。

(三)“非遗”后符号性融通阶段

2003年,随着“古琴艺术”入选联合国教科文组织第二批“人类口述和非物质遗产代表作”(以下简称“非遗”),古琴全面转入我国公共文化建设的新阶段,迎来了前所未有的发展高潮。相较于前两个阶段琴人身份分化与国家经济制度间的高度同质性,“非遗”则以国家文化领域的政策性导向为契机,通过政府层面自上而下的主导性保护规制,对琴人社会角色关系产生了结构性的影响。

需要着重说明的是,从职业类属上看,这一阶段琴人的“民间”“专业”身份分化特点与社会职能分工并未发生质变,仍在很大程度上延续着改革开放以来“体制内”与“体制外”的相应功能特征,相关内容在此即不予赘述。而将研究重心置于“非遗”保护的宏观视阈,探讨琴人社会角色因“非遗传承人”这一全新身份机制的出现,而形成的流动、融通新特点。

1.“非遗传承人”⑫目前学界关于“非遗传承人”的概念界定大致分为广义与狭义两种,本文取其狭义概念,即代指收入我国各级非物质文化遗产代表性项目名录的代表性传承人。新身份的建构

非物质文化遗产是以其传承人的实践活动为主要载体的“活”的文化形态,因此“非遗”保护的核心环节在于传承人的认定、保护与存续、发展。自2008年《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理(暂行)办法》颁布实施以来,我国共认定国家级古琴代表性传承人27名、各省市级传承人百余名,其职业身份既有隶属于高等教育、研究机构的体制内琴家,也有来自各地民间琴派的体制外琴人,是官方体认的古琴领域具有代表性、权威性、影响力与公信力的文化象征。因此,担负着各级古琴传承人身份的琴家,在践行原有职业身份职能的基础上,积极寻求并建构着全新身份关系的内在认同,其社会职能多重、身份定位多元的复杂性与矛盾性,拓展了21世纪“非遗”时代下琴人社会角色关系的新维度。

首先,在意义阐释层面,传承人身份赋予琴家以古琴文化的符号象征意义,享有全体社会成员共同认可的社会地位与文化价值。以国家级非遗传承人规制为标准,我国目前已形成四级传承人保护政策体系,正是通过政府主导的认定与管理制度,给予了代表性琴人以体制形式文化资本的身份符号及其超越职业分工的社会意义和价值。2011年《非物质文化遗产法》的颁布实施,更首次以国家立法的形式确保了传承人的法律地位,彰显了琴家作为古琴艺术可持续发展活态载体的艺术水平与权威身份。

其次,在行动取向层面,传承人身份规定了琴家进行古琴传承、传播等实践活动的义务,明确了其在国家公共文化领域的行为准则与规范要求。古琴传承人的身份标签亦“由一个自发的‘文化精英’或‘民间艺人’转变为一个被赋予特殊使命的自觉的‘文化持有者’和‘文化传播者’”⑬吴兴帜:《对非物质文化遗产传承人制度设计的思考》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》,2017年,第2期,第54页。,影响了社会公众对琴家技艺水平、文化价值、社会地位的排序判断,重构了传承人身份与其他外部力量之间的结构关系。

因此,古琴代表性传承人身份的出现,以非遗文化“所构建的符号以及这种符号的强化和传承”⑭陈华文:《创造与传承:非物质文化遗产的文化属性》,《中国非物质文化遗产》,2020年,第2期,第38页。意义,打破了琴人群体原有的“民间”与“专业”固态社会身份秩序,赋予了传承人群体以全新的文化功能、社会价值和传承使命,重构了21世纪古琴传承发展与琴人社会角色的生态结构。

2.“民间”“专业”身份的双向融通

从社会变迁的视角来看,“社会结构的分化、矛盾与冲突、新的整合机制的出现”,正是“推动社会进化与发展”的不竭动力⑮同注⑪,第25页。,因此“代表性传承人”角色的适应性转换有效推动了“专业”与“民间”琴人群体间的合作与流动,形成了相互融通的发展趋向。

一方面,随着区域化音乐研究热潮的开展,各地“非遗传承人进课堂”活动方兴未艾,民间琴人再度被请入专业教育体制,成为近年来高等音乐教育的聚焦热点。如广陵琴派国家级传承人马维衡先后受聘担任南京艺术学院人文学院、扬州大学音乐学院兼职教授;南通大学艺术学院聘请梅庵琴派国家级传承人王永昌担任兼职教授等,进入高校的民间琴家作为地方琴乐文化的传授者与传播者,以开设古琴选修课、开展古琴讲座与音乐会、指导古琴社团活动等方式,积极促进着专业音乐教育对古琴传统的回归。究其根本,这种“活态”传承模式正是20世纪中叶“民间琴家进高校”的延续与发展,作为国家公共文化生产的重要内容之一,古琴所承载的非遗文化传承与发展已深嵌于“国家传统文化复兴的进程之中”⑯王明月:《非物质文化遗产代表性传承人的制度设定与多元阐释》,《文化遗产》,2009年,第5期,第16页。,因此以国家意志亲身下场为历史契机,再度促成了民间传承方式对高校教学模式的新一轮辐射与影响。民间琴家传统化、活态化的传承理念与作乐方式为专业音乐教育领域输入了新鲜血液和源源活力,成为当代古琴专业教育的有力补充。

另一方面,专业琴家全面进入古琴大众文化领域,重新回归对民间的广泛关注。“非遗保护的一大核心就是普通百姓的日常生活交流,而不是社会精英的文化建构”⑰李修远:《非物质文化遗产保护与传承的符号互动论阐释》,《沈阳大学学报(社会科学版)》,2021年,第2期,第219页。,公共性与共享性作为古琴非遗发展的核心所在,成为所有古琴艺术传承者的共同职责。因而,专业琴家作为古琴主流文化资本的权威符号,更具有引领琴乐发展、推广普及古琴的号召力,通过举办讲座、音乐会等一系列贴近大众审美的琴乐活动,走入社区、学校、公共传媒等大众文化视野,打破了古琴精英文化与大众文化间的潜在壁垒,为古琴艺术积累了更为广泛的群众基础和阅听受众。此外,尚有部分专业琴家遵循市场经济的运行规律,冲破体制界限进入大众消费场域,开琴社、设琴馆、从事有偿授琴,在追求古琴文化价值的资本化与利益化的同时,也实际分担了琴人“民间”身份的部分社会职能。

在国家主导的非遗公共文化建设的全面引领下,21世纪琴人的社会角色关系由此再度呈现多元流动的交融性,以多元身份、复合结构的新态势,共享古琴文化资源、同担琴乐传承使命,实现了社会角色赋能与声望的平衡发展。

结语

社会发生学与动力学的相关研究成果显示,社会转型的类型包括政治主导型、经济主导型和文化主导型三大类别⑱徐家林:《社会转型论:兼论中国近现代社会转型》,上海:上海人民出版社,2011年,第91页。,纵观1949年至2020年间琴人社会角色关系整体经历的“合—分—合”流变过程,正契合了中国“后发型”现代化社会转型的历史进程。不同历史阶段影响琴人“民间”与“专业”身份关系的主导因素,不仅反映了“国家对文化的治理性特征”,亦体现了“国家话语中传统音乐合法性与生存空间的变迁”⑲魏育鲲:《国家话语:“文化政策”介入下的传统音乐》,《中国音乐》,2019年,第1期,第54页。。

从20世纪上半叶的“文化遗留物”到21世纪的“非物质文化遗产”,琴人个体角色关系从单一向多元、从简单向复合的结构性流动,恰正反映了传统与现代、专业与业余、大众与精英、开放与保守、继承与创新……这些百年来影响着中国社会发展与思想变迁的二元关系在现当代古琴领域的具体投射,是中国社会现代化进步与发展的必然结果。琴人社会身份多重、结构关系复杂,既有效提高了古琴文化发展的整体效能,又增强了琴人群体间相互联系、互相依赖的共生态势,以崭新的文化身份、复合的传承途径与多元的呈现方式,共同构建了现当代古琴传承发展的合力关系。