基于DPSIR 的黄河口及毗邻海域生态系统健康评价

2023-06-08王广州凡姚申窦身堂于守兵张少华

王广州,凡姚申,窦身堂,于守兵,张少华

(1.黄河水利委员会 黄河水利科学研究院,河南 郑州 450003;2.水利部 黄河下游河道与河口治理重点实验室,河南 郑州 450003)

黄河河口地区北靠京津塘,南连山东半岛,是环渤海经济圈的重要节点,区位优势明显,发展动能强劲。近年来受河口海岸带自然压力和人类活动干扰,黄河口及毗邻海域生态环境发生了显著变化,如水质恶化、生物多样性降低和生态系统退化等[1]。王薇等[2]从生态特征、功能整合性及社会环境方面分析了黄河三角洲湿地空间,认为该区域湿地生态系统处于脆弱状态;牛明香等[3]研究表明黄河河口区2013 年的生态系统健康状况与1991 年相比下降明显。上述生态环境问题将影响黄河口地区社会经济的可持续发展,甚至威胁人类健康与生存。黄河口入海水沙量影响河口及毗邻海域生物量和生产力,也影响该地区生态系统健康[4]。黄河水量统一调度工作先后历经不断流阶段、功能性不断流阶段、生态调度阶段,以及目前的奋斗幸福河阶段[5]。随着黄河水量统一调度理念的创新与升华,黄河河口生态水量调度进入新的发展阶段。在黄河河口三角洲生态补水力度不断加大的新形势下,黄河河口生态系统健康评价亟待开展。

生态系统健康评价方法可归纳为指示物种法和指标体系法[6]。研究表明,指示物种法存在指示物种筛选标准不明确,评价结果难以反映生态系统变化趋势等缺陷[7-8];指标体系法因综合考虑到生态、景观、社会经济等影响因素,可更好反映区域生态-社会演变过程的复杂特征[9]。近年来,指标体系法中的压力-状态-响应(PSR)模型在生态系统健康评价领域得到广泛应用[10],该模型从人类活动与外部环境的相互作用出发构建环境评价指标体系,有较强的系统性和适用性[11],但是对影响环境最根本的社会驱动力以及环境变化所带来的影响缺少考虑。在PSR 模型基础上改进得到的驱动力-压力-状态-影响-响应(DPSIR)模型可为综合分析和描述环境问题与社会发展关系提供有效支撑[12-14],已逐渐成为判定环境状态及其与社会经济发展之间因果关系的重要工具[15-17]。将黄河河口及毗邻海域作为研究区,基于DPSIR 模型构建指标体系框架,选取区域生态环境、社会经济中与生态系统健康相关的因子建立评价指标体系,通过层次分析法(AHP)确定各指标权重,采用生态系统健康综合指数法(CEI)对2011—2020 年黄河口及毗邻海域的生态系统健康状况进行评价分析,以期为黄河口生态保护与综合整治及可持续发展提供依据。

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区域

黄河河口是指以山东省东营市垦利区宁海为顶点,北起徒骇河口,南至支脉沟口之间的扇形地域以及划定的海域容沙区[18],主体位于山东省东营市。受制于黄河水少沙多且河口滨海动力弱的客观条件,河口入海流路长期处于淤积、延伸、摆动、改道的不稳定状态[19],严重制约河口地区的社会经济发展。此外,该地区成陆时间较短,土壤结构性差,在海陆交互作用和人类活动等影响下,生态系统较为脆弱。

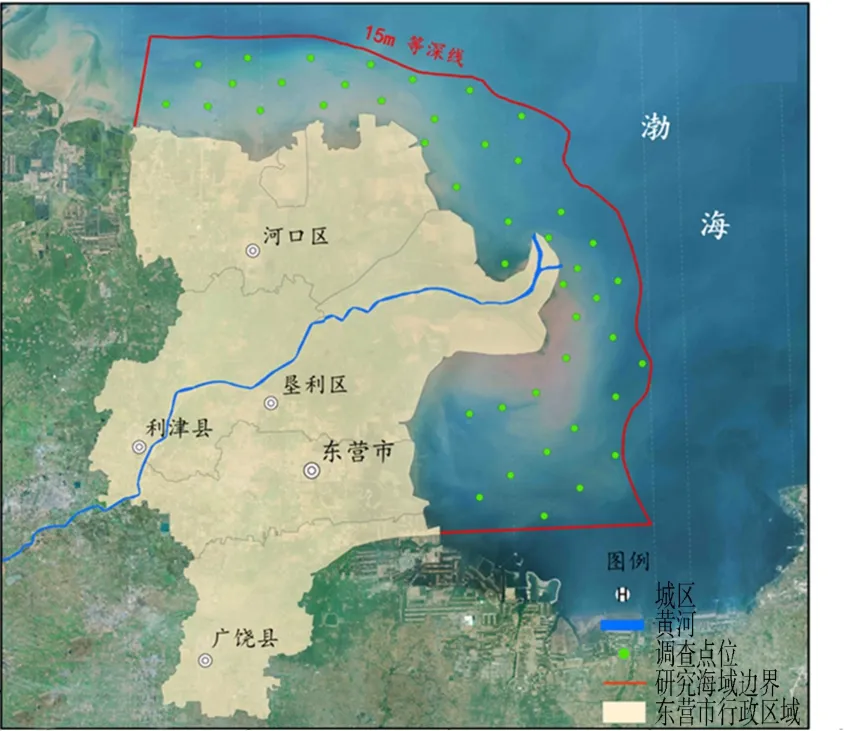

黄河河口治理与保护是一项复杂而艰巨的任务。20 世纪80 年代以来,黄河断流频繁,入海水沙大幅减少,加之受城市建设、陆源污染排放和海洋渔业发展等多重因素影响,该地区生态环境受到极大威胁[3]。为便于经济、人口等生态系统健康评价指标的统计,将东营市和黄河河口15 m 等深线以内的毗邻海域作为研究区进行生态系统健康评价,研究区见图1。

图1 研究区范围

1.2 数据来源

实地调查数据包括2019 年6 月黄河口及毗邻海域水质理化因子、生物多样性指数等(调查点位分布见图1)。统计数据包括2011—2020 年的《黄河水资源公报》《中国海洋生态环境状况公报》《北海区海洋环境公报》《东营统计年鉴》等资料。

2 研究方法

2.1 构建评价指标体系

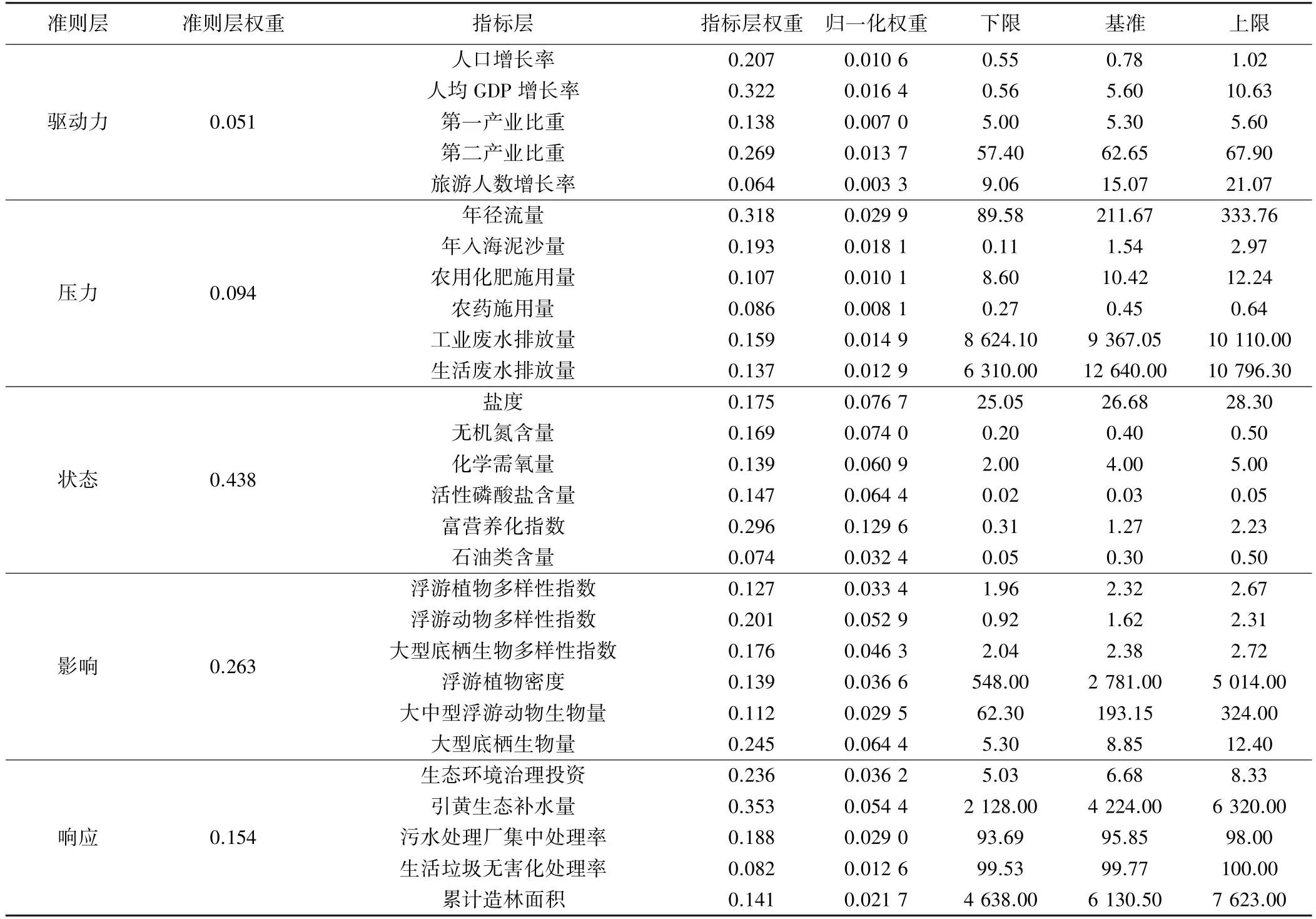

欧洲环境署于1999 年提出了反映社会经济活动与环境间因果关系的DPSIR 模型,目前广泛应用于水、土、生物及海洋资源等的评价决策和管理保护研究[20]。基于黄河口生态监测情况,在遵循科学性、系统性和规范性等指标体系构建原则基础上[21],构建了包含驱动力层、压力层、状态层、影响层和响应层共计28 个指标的黄河口及毗邻海域生态系统健康评价指标体系,见表1。其中,驱动力层选取反映人口增速、工农业发展等驱动环境问题发生的指标;压力层选取反映自然变化和人类活动等给生态环境带来消极影响的指标;状态层选取水体氮、磷营养盐浓度等反映环境污染现状的指标;影响层选取浮游动植物多样性指数等反映生物特征的指标;响应层选取生态环境治理投资、引黄生态补水量等反映生态响应的指标。正向(负向)指标数值越大(小)对河口生态系统健康的正向贡献越大。

表1 黄河口及毗邻海域生态系统健康评价指标

2.2 数据标准化处理

为消除各指标数据因性质、量纲和数量级不同而难以比较的影响,将数据进行标准化处理。数据标准化的前提是合理确定评价基准值,健康具有相对性,人为判定某地某时生态系统健康与否过于主观,因此为保证研究的客观性,着重探讨生态系统时间动态上的相对健康[22-23]。参考文献[24-25],分别采用式(1)和式(2)将正向和负向指标数值x转化为隶属度M。将各指标10 a 间数值由小到大排列,再均分为5 段,将第1、2 段和第4、5 段分段节点数值分别作为数据标准化处理的下限值(L)和上限值(U),将L和U的中点数值作为数据标准化处理的基准值(B);反映海洋水质的指标的L、B和U分别选取《海水水质标准》(GB 3097—1997)中对应指标的一类、三类和四类标准限值。

2.3 评价方法及评价等级确定

通过专家打分法[26]并参考文献[27-28]构造判断矩阵,采用层次分析法得到各指标权重[29]。通过加权和[30]计算黄河河口区生态系统健康评价综合指数,获得最终评价结果。

式中:CEI为生态系统健康评价综合指数,取值为0~1;n为评价指标个数;Mi为第i个指标的标准化值;Wi为第i个指标的权重。

各评价指标的标准化值与其对应的权重(见表2)加权计算得出生态系统驱动力、压力、状态、影响和响应准则层的健康指数,进而得到整个研究区生态系统健康评价综合指数。状态指数表明生态系统的结构功能受外力干扰和胁迫作用下的健康状态,在生态系统健康评价体系中起主导作用;影响指数反映生态系统在自然和人类活动双重影响下的结果,是判别生态系统健康与否的重要因素[3,29]。结合黄河口生态系统健康现状并参考相关研究,将黄河口及毗邻海域生态系统健康状况划分为5 个等级,见表3。

表2 黄河口及毗邻海域生态系统健康评价各指标标准化值及权重

表3 黄河口及毗邻海域生态系统健康状况等级划分

3 结果与讨论

3.1 准则层生态系统健康评价结果

2011—2020 年黄河口及毗邻海域各准则层生态系统健康评价结果见表4。驱动力包括人口增长率、第一产业及第二产业比重等指标,描述人口与经济指标引发的生态环境变化,反映人口增速和社会经济发展对河口生态环境演变的驱动作用,是引起河口环境变化的潜在原因。2011—2020 年驱动力指数为0.317~0.729,呈现“高—低—高”变化趋势。工农业的发展必然伴随着污废水排放量的增加,水资源污染加剧,给河口生态系统健康造成负向影响。旅游人数增加,虽然可以促进人均GDP 的稳定增长,但也给河口生态带来巨大压力。2014—2018 年,人口增长率、第一产业及第二产业比重过高,使得黄河口及毗邻海域驱动力处于亚健康甚至不健康状态,随着产业结构的调整,2019年驱动力转变为健康状态。

表4 黄河口及毗邻海域生态系统健康评价结果

2011—2020 年压力指数为0.287~0.865,反映了自然变化与人类干扰给黄河口及毗邻海域生态系统带来的压力,其呈现与驱动力指数相似的变化趋势。工农业污水和生活废水等陆源污染排放造成环境破坏,限制了黄河口及毗邻海域生态系统健康发展[31]。年径流量是影响生态系统最重要的因子,黄河来水给近海补充了大量淡水资源和营养盐等,促进海洋生物生长,有利于生态改善[32]。此外,泥沙作为污染物的重要吸附载体,黄河输沙量的波动必然引起水质的变化进而影响黄河口及毗邻海域生态健康[33]。2011—2017 年黄河口及毗邻海域生态系统压力都处于亚健康甚至不健康状态。2018 年后,黄河年径流量显著增加,河口地区加大了生态水量调度,生态系统压力由亚健康转变成健康状态。

环境状态制约着黄河口及毗邻海域浮游动植物和底栖生物的生长发育、种群演变。2011—2020 年状态指数为0.579~0.897,大部分年份处于健康状态。盐度对海洋浮游生物的生命活动有重要影响,黄河口海域盐度变化与黄河入海径流量显著相关[34]。2011—2020 年黄河口及毗邻海域化学需氧量及无机氮浓度波动变化,活性磷酸盐浓度呈升高趋势。营养盐是河口生态系统无机环境的重要组成部分,驱动着河口生化过程的进行和生态结构的调整,然而过高的营养盐浓度会导致水体富营养化,对海域生态环境和生物群落结构良性维持产生危害[35]。

影响指数主要表征自然变化和人类干扰对黄河口及毗邻海域生物多样性的影响。生物多样性可反映各种生态胁迫对水环境的累积效应,是黄河口及毗邻海域生态系统稳定的基础。2011—2020 年影响指数为0.285~0.795。黄河口及毗邻海域浮游植物种类及多样性指数变化不大,优势种为硅藻和甲藻,但相比于20世纪,其群落结构趋于小型化[36]。浮游动物多样性指数及生物量整体偏低,优势种为背针胸刺水蚤和强壮箭虫。底栖生物生物量先升高后降低,多样性指数偏低,入海淡水不足及水质恶化是其多样性偏低的重要影响因素[37-38]。

响应指数反映社会为改变对人类生存和发展不利的生态环境所采取的措施,常用指标包括生态环境治理投资、污水处理厂集中处理率等。2011—2020 年响应指数为0.418~0.951,总体呈上升趋势,表明黄河口地区对生态环境保护和修复投入增加,重视程度提高。引黄生态补水量加大和污水处理率提高是黄河口及毗邻海域生态响应指数持续上升的关键因素。因此,需持续加大引黄生态补水力度,同时强化环保政策,推动产业绿色转型,促进河口生态系统健康发展。

3.2 黄河口及毗邻海域生态系统健康整体分析

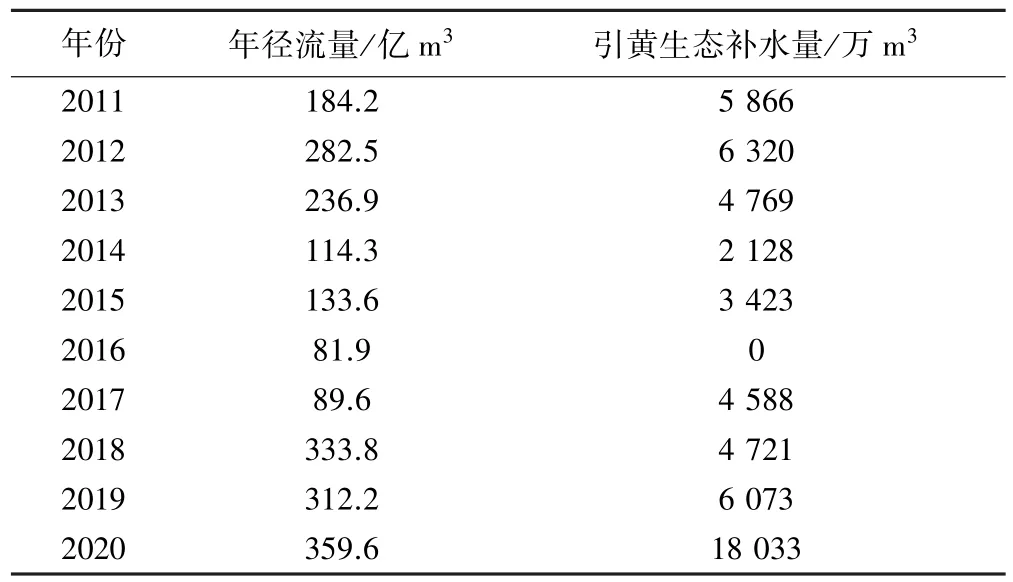

2011—2020 年黄河口及毗邻海域生态系统健康评价综合指数基本处于健康与亚健康之间。亚健康状态的年份为2015—2017 年,2016 年健康状况最差。河口水沙情势对区域生态系统的发育演替、生物多样性和生态结构完整性有着重要影响。自1999 年黄河水量统一调度以来,实现了黄河不断流的阶段目标,但径流量年际间差异较大(见表5),加之黄河流域工农业引水量不断增加,使得河口来水来沙量在2016—2017 年处于低值,难以满足河口近海海域的生态需水量。此外,黄河三角洲有着我国暖温带最完整的湿地生态系统,但2016 年未进行湿地生态补水,湿地面积减少、湿地水文调节指数和平均弹性指数下降,进而影响黄河口及毗邻海域生态系统健康[39]。2018 年以来,黄河流域实施生态脆弱地区生态补水,向黄河三角洲自然保护区现行清水沟流路和黄河故道刁口河流路湿地实施自流生态补水,使河口三角洲芦苇湿地面积恢复到了20 世纪80 年代的较好水平,湿地生态得到显著恢复[40]。同时,黄河入海淡水的增加对河流生态廊道功能维持、近海生态改善起到积极作用。

表5 2011—2020 年黄河口年入海径流量及生态补水量统计

黄河口及毗邻海域生态系统除受气候变化、入海径流等自然因素影响外,还受人类活动的干扰。滩涂围垦、浅海养殖等人类活动加大了陆源污染物排放,致使海水中氮、磷等污染物浓度升高,海水富营养化严重[41]。海洋过度捕捞、水质恶化导致河口生物多样性降低。黄河口及毗邻海域生态系统健康恢复与保护是一项复杂和长期的系统工程,需要科学规划与管理,既要科学进行水量调度,加大引黄生态补水力度,也要推动产业转型与绿色发展,强化污染防治,控制海洋捕捞,严禁天然湿地开发,提升公众环境保护意识等多措并举。

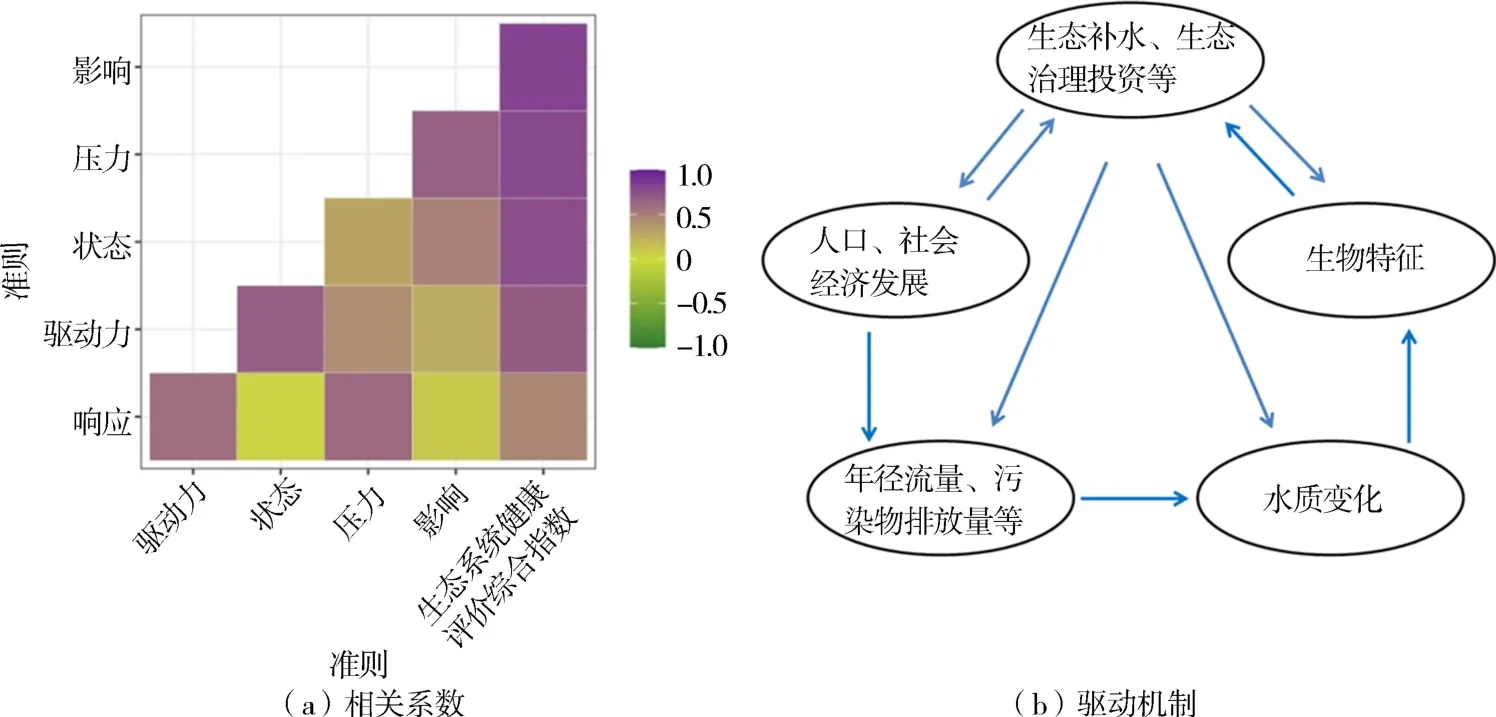

3.3 各准则相关性及驱动机制分析

各准则之间及准层与黄河口生态系统健康评价综合指数间的相关系数见图2(a)。由图2(a)可见,生态系统健康评价综合指数与所有准则均显著正相关。准则两两之间虽均正相关,但状态与除驱动力外的其他准则均为不显著正相关,影响与驱动力、响应之间亦不显著正相关。

图2 准则间相互关系及驱动机制

图2(b)反映了人类活动与环境间的因果关系,即人类活动和社会经济发展导致环境污染物排放量增加,水质污染严重,进而生态系统健康状况下降,生态环境治理投资加大。本研究结果与DPSIR 模型相符,但状态及影响和其他准则间正相关性不显著,表明状态与影响因受多种因素影响而较难控制,或状态与影响对响应的调控作用较弱。有研究表明,海水温度影响河口地区生物多样性[42],水利工程建设势必导致年径流量和入海泥沙量的改变进而影响河口地区生态环境,气候变化亦会对河口地区生态环境产生重要影响,因此需要统筹考虑各种影响因素,采取多种措施促进河口地区生态系统健康发展。

4 结论

借助DPSIR 模型,采用层次分析法和综合指数法,构建评价指标体系,较全面地评价了黄河口及毗邻海域的生态系统健康状况,各准则和生态系统健康评价综合指数呈现相似的变化趋势,状态和影响对生态系统健康评价综合指数贡献最大。2011—2020 年黄河口及毗邻海域生态系统整体处于亚健康与健康状态,2018 年以来,黄河口开展了更高水平的生态水量调度,有效增加了湿地生态补水和入海淡水量,河口生态系统健康状况显著向好。生态系统健康评价综合指数与所有准则均显著正相关,环境状态及生物特征受多种因素共同影响,状态及影响和其他准则间大部分正相关性不显著。黄河口及毗邻海域生态保护与治理修复是一项复杂长久的系统工程,需要科学规划与管理。