宋代川东地区孔雀明王信仰研究

2023-06-07柴杰

柴 杰

(兰州大学 敦煌学研究所, 甘肃 兰州 730020)

一、 前言

佛教在两汉之际传入中土之后, 密教经典也接踵而至。 孔雀明王信仰相关的经典《孔雀明王经》 最早传入中土是东晋时期。 西域僧人帛尸梨蜜多罗译出最朴实文本《大金色孔雀王咒经》 与《佛说大金色孔雀王咒经》 之后, 印度佛教中流行的孔雀王咒在江南传播开来。 随后南朝梁时期, 发展完善的文本相继传入, 唐代又被有名望的高僧义净、 不空重译并弘扬, 尤其是南朝梁僧伽婆罗译本中出现了大量的龙王名号与祈雨密切联系, 使得密教僧人祈雨常转诵《孔雀明王经》。 传统文化中的祭龙祈雨信仰与佛教龙王祈雨融合与发展, 推动了祭龙祈雨信仰的兴盛, 到了唐代佛道皆用祭龙祈雨。 唐玄宗敕令不空用孔雀明王经法祈雨止雨, 祈雨止雨成功之后, 不空得到帝王的赏识, 不仅推动密教在中土的发展, 亦有利于孔雀明王信仰的传播, 对国内外影响深远。 盛唐时期不空在义净译本的基础上对孔雀明王仪轨进一步完善, 使得一面四臂孔雀明王像最终定型, 一面四臂孔雀明王像随之流行起来。 唐朝以两京为中心的文化圈在发展过程中同样也向外传播, 如唐玄宗、 唐僖宗时期, 把许多文人和匠人带到了巴蜀地区, 河西节度使哥舒翰邀请不空到河西请福疆场, 亦把长安正流行的纯粹密教带到了河西。 在中国石窟寺中遗存最多的孔雀明王图像是川东地区的大足、 安岳石刻及河西地区的敦煌莫高窟与榆林窟。

宋代川东地区孔雀明王信仰已有学者研究, 如王惠明、 陈瑛、 韦兵、 杨筱等学者。①王惠民《论〈孔雀明王经〉 及其在敦煌、 大足的流传》, 《敦煌研究》 1996 年第4 期, 第42-52 页; 陈瑛《从孔雀明王窟谈唐宋四川地区孔雀明王信仰的流传》, 秦臻、 田野主编《理论、 方法与实践: 美术考古与大足学研究》, 重庆: 重庆大学出版社, 2016 年, 第127-155 页; 韦兵《风唐宋四川孔雀明王信仰研究: 兼论咸通以降嘉州地区佛教新风尚》, 余欣主编《中古中国研究》, 上海: 中西书局, 2018 年, 第73-92 页。 杨筱《大足与安岳宋代石刻孔雀明王图像分析》, 大足石刻研究院等编《大足学刊》 第2 辑, 重庆: 重庆出版社, 2018 年, 第195-231 页。以上学者皆对该地区孔雀明王造像内容有较系统的讨论。 王惠民、 韦兵两位学者对大足安岳出现孔雀明王造像的缘由也有论述, 皆与活跃在晚唐时期密教居士柳本尊有关。 笔者对汉地孔雀明王信仰研究的过程中发现, 对于王惠民与韦兵给出的观点, 认为有待进一步商榷。 有鉴于此, 本文拟在前贤的研究基础上, 从川东地区孔雀明王造像的特征, 以及窟龛配置组合所体现的孔雀明王信仰之功能与文学作品中的记载互参, 来讨论该地区孔雀明王信仰之状况。

二、 宋代川东地区孔雀明王造像之特征

宋代川东地区孔雀明王造像主要集中在大足、 安岳石刻群中, 如大足北山第155窟、 北山多宝塔第36 龛、 石门山第8 窟、 玉滩第2 窟、 宝顶山第13 龛、 安岳孔雀洞、七拱桥第4 窟, 其中七拱桥第4 窟现已不存在, 其余保存较为完整。 除了宋代孔雀明王造像外, 川东地区也遗留下了晚唐时期遂宁龙居寺的孔雀明王造像。 关于川东地区的孔雀明王造像方面, 杨筱做了系统的梳理, 王惠民、 陈瑛、 韦兵等学者也做过讨论。 本节主要是在前贤的研究基础上结合笔者的实地考察, 整体性的概括该地区孔雀明王造像的内容及特征。

(一) 孔雀明王造像内容

1.北山第155 窟与北山多宝塔第36 窟(图1、 图2)

图1

图2

北山第155 窟与北山多宝塔第36 窟孔雀明王造像是宋代大足地区出现最早的, 据第155 窟孔雀明王尊像侧面题“丙午岁伏元俊、 男世能镌此一身”, 陈习删据其他处同一工匠题刻推测, “丙午岁” 即北宋靖康元年(1126), 也是此窟的建造时间。 第155窟的孔雀明王主尊为一面四臂, 结跏趺坐于孔雀背上驮着的莲座上, 孔雀头向右侧, 两脚直立, 双翅展开作欲飞状, 孔雀尾羽直达窟顶, 周围左右后壁皆刻千佛。

北山多宝塔第36 窟, 因该窟龛楣造像记结尾处题“……兴二十……狐琳书”, “兴二十” 应为绍兴二十年(1150), 所以此窟建于南宋绍兴二十年(1150), 孔雀明王(左) 与观音(右) 作为胁侍菩萨, 主尊为释迦的组合造像。 孔雀明王为一面四臂, 孔雀明王结跏趺坐于孔雀背驮的莲台上。 孔雀头、 腹均已残, 双足立于窟台上, 双翅展开作欲飞状。

2.石门山、 玉滩、 宝顶山、 孔雀洞的孔雀明王造像(图3、 图4、 图5、 图6)

图3 石门山第8 窟

图4 玉滩第2 龛

图5

图6

石门山孔雀明王造像, 杨筱根据石门山第8 窟孔雀明王所饰耳珰、 臂钏、 璎珞及孔雀所踏的莲台与同石窟寺南宋绍兴六年至十一年(1136-1141) 第6 窟诸观音菩萨造型相类似, 推测是同时期的洞窟, 为南宋时期(1131-1162)。①杨筱《大足与安岳宋代石刻孔雀明王图像分析》, 第195-231 页。此窟主尊孔雀明王以中心柱的形式出现在洞窟, 明王为一面四臂, 结跏趺坐于双翼的孔雀背上的莲座上, 孔雀头已残, 头向右侧, 双翅张开作欲飞状。 玉滩第2 龛孔雀明王造像, 根据该龛孔雀明王与绍兴七年(1137) 建造的第1 龛毗邻, 二者大小相仿, 龛檐相连并浮雕连通的云气纹来推测, 此窟开凿年代也在绍兴七年(1137) 左右。 该龛主尊孔雀明王靠近后壁建造,为一面两臂, 明王结跏趺坐于孔雀背驮的莲座上, 孔雀为全身像, 立于地面, 无双翅及尾羽。

宝顶山孔雀明王造像与安岳孔雀明王造像, 从这两处孔雀明王的造型与明王的服饰判断, 它们大致相同, 只不过孔雀洞的残损严重, 但宝顶山保存完整。 李静杰在谈到大足与安岳的柳本尊“十炼图” 时也曾说“三处图像……看不出明显的时段差。”②李静杰、 黎方银《大足安岳宋代石窟柳本尊十炼图像解析》, 重庆大足石刻艺术博物馆编《2005 年重庆大足石刻国际学术研讨会论文集》, 北京: 文物出版社, 2007 年, 第190-223 页。两处皆有柳本尊“十炼图” 的存在, 所以宝顶山与安岳出现的孔雀明王造像应该属于同一时期。 宝顶山是南宋僧人赵智凤主持开凿, 学界根据赵智凤活动时间, 推定宝顶山大佛湾开凿的时间为南宋淳祐年间(1174-1252)。 此两处孔雀明王是以崖壁雕刻, 为一面四臂, 明王结跏趺坐于孔雀所驮的莲花台上, 孔雀为半身像, 双翅为蜷缩状。

此四处孔雀明王造像的附属图像大体相同, 与经典《孔雀明王经》 文本相关的内容比丘被蛇咬情景与此地区所出现的天胜阿修罗情景, 比较好辨认, 此外皆可能是经文中的各眷属, 如腾云驾雾的诸天, 天王等众, 还有龙王、 星宿、 十八罗汉等, 尤其石门山、 宝顶山的内容极其丰富多彩。

(二) 孔雀明王造像之特征

以上是对各窟龛孔雀明王造像整体性的概述, 主尊孔雀明王有一面四臂与一面两臂, 一面四臂占主流。 各窟龛孔雀明王手中持物与不空译本对比如下表:

表1 大足、 安岳孔雀明王图像手中持物之对比

从上表可以看出, 孔雀明王造像基本是依据不空译本中一面四臂雕刻的, 四臂持物与不空译本描述稍有不同, 明显持物有所变化, 新增了梵夹或经书、 代替孔雀尾的扇拂, 并与莲花、 俱缘果或吉祥果所形成新的持物风格。 晚唐时期遂宁龙居寺的孔雀明王龛(图7), 明王是一面四臂, 四臂持物与不空译本基本符合。 因此, 川东地区孔雀明王造像以一面四臂为主, 四臂持物在唐朝时期基本按照比空译本营建, 到了宋代佛教逐渐转向民间, 更接近于日常生活。 此地区孔雀明王四臂持物新增的梵夹、 扇拂就是最好的实证。

图7 遂宁龙居寺孔雀明王造像(采自杨筱《大足与安岳宋代石刻孔雀明王图像分析》, 第200 页)

宋代川东地区孔雀明王造像的各窟龛附属图像, 除了北山多宝塔第36 窟中孔雀明王为佛陀的协侍及北山第155 窟与千佛组合外, 其他都是以经变形式出现, 以《孔雀明王经》 中最核心的比丘被蛇咬故事, 以及此地区新出现的天胜阿修罗情景最为突出。此外, 还搭配经文中的各眷属, 如腾云驾雾的诸天, 天王等众, 还有龙王、 星宿、 十八罗汉等的出现, 内容极其丰富多彩。 与晚唐时期遂宁龙居寺孔雀明王龛相比有明显的变化, 晚唐时期遂宁龙居寺孔雀明王龛基本依照不空仪轨设立, 胁侍眷属也竭力还原孔雀明王坛场之层次, 其表现形式明显借用了唐代显教流行的一铺七尊式造像。①杨筱《大足与安岳宋代石刻孔雀明王图像分析》, 第198 页。因此, 宋代川东孔雀明王造像的附属图像之特征主要以经变形式出现, 与敦煌莫高窟的单尊孔雀明王图像不同, (图8) 这种造像风格是巴蜀地区独有的艺术表现形式。

图8 敦煌莫高窟第205 窟孔雀明王图像(敦煌研究院提供)

三、 宋代川东地区孔雀明王造像与柳本尊信仰

前贤学者王惠民、 韦兵对大足、 安岳孔雀明王图像的缘由已有论述, 皆认为是与活跃在晚唐的密教居士柳本尊有关。 王惠民认为, 如果柳本尊卒于天福七年之说是合理的话, 柳本尊和后唐有直接的关系, 则后唐佛教影响了大足。②王惠民《论〈孔雀明王经〉 及其在敦煌、 大足的流传》, 《敦煌研究》 1996 年第4 期, 第41 页。之后韦兵在研究认为“从乐山地区出现的孔雀明王造像时间最早, 而柳本尊碑传所言本尊出自嘉州乐山地区, 孔雀明王造像集中在乐山和安岳、 大足地区, 大慈寺兴善院的大悲菩萨、 八明王、 孔雀王变相的密教坛场的绘画组合与大足宝顶大佛湾造像组合相同, 认为这不是巧合, 推测可能是柳本尊教派的传播路线。”①韦兵《唐宋四川孔雀明王信仰研究: 兼论咸通以降嘉州地区佛教新风尚》, 第90 页。

对于王惠民的观点主要是以柳本尊活动的年代为线索。 但是关于柳本尊生卒年记载颇乱, 且多有矛盾之处。 根据《唐柳本尊传》 碑所记, “七年七月十四日” 柳氏示寂,此处“七年” 学界考订当为“天复七年”, 即“天祐四年”, 如果按碑文所言“享年六十四” 推算, 其出生应在会昌三年(843)。 其余说法有: 安岳“十炼图” 中记柳氏生于“唐大中九年(855) ” “寿八十有四”, 以此推算卒年为天福四年(939); 清《汉州志》 又记柳氏生于“唐开成年间(836-840) ”。 米德昉在论述柳本尊生卒年时是采用(843-907) 之说, 认为从川东地区所存文物及方志等资料信息分析, 南宋之前柳本尊并不为当地民众所广知, 信仰更谈不上。②米德昉《南宋川东社会中的柳本尊信仰及其影响》, 《佛学研究》 2021 年第2 期, 第221 页。因此, 大足出现的孔雀明王信仰受后唐影响的观点有待商榷。

韦兵在研究中提到乐山一处孔雀明王造像, 就是凌云禅院大佛侧造像: “凌云禅院大佛侧孔雀明王造像, 主尊两臂, 胸前结手印(或持物), 趺坐于孔雀所负莲台上, 孔雀左右有两人跪拜祈求, 当为阿难陀与宓底比丘, 明王背光上出两道毫光, 化出背后楼阁人物。 造像风化严重, 据说有开成年间(836-840) 题记, 今已不可见。”③韦兵《唐宋四川孔雀明王信仰研究: 兼论咸通以降嘉州地区佛教新风尚》, 第87 页。(图9)

图9 凌云禅院大佛侧的造像(四川省文物考古研究所提供)

笔者对图像考察时, 发现此图像可能孔雀明王图像, 而是西方净土变, 有楼阁做背景, 一般是净土变的特征。 因此, 韦兵推测巴蜀地区出现的孔雀明王信仰与柳本尊信仰有联系的观点亦有待商榷。 并且笔者在柳本尊传以及其他相关史料中并未发现柳本尊本人修持过孔雀明王经法。 前贤在研究中把柳本尊与孔雀明王联系起来的主要原因是因为在营建宝顶山时, 赵智风把柳本尊看做是自己的祖师, 又柳本尊是密教居士, 且《孔雀明王经》 是密教经典, 所以才会把柳本尊与孔雀明王信仰联系在一起。

四、 宋代川东地区孔雀明王与观音组合

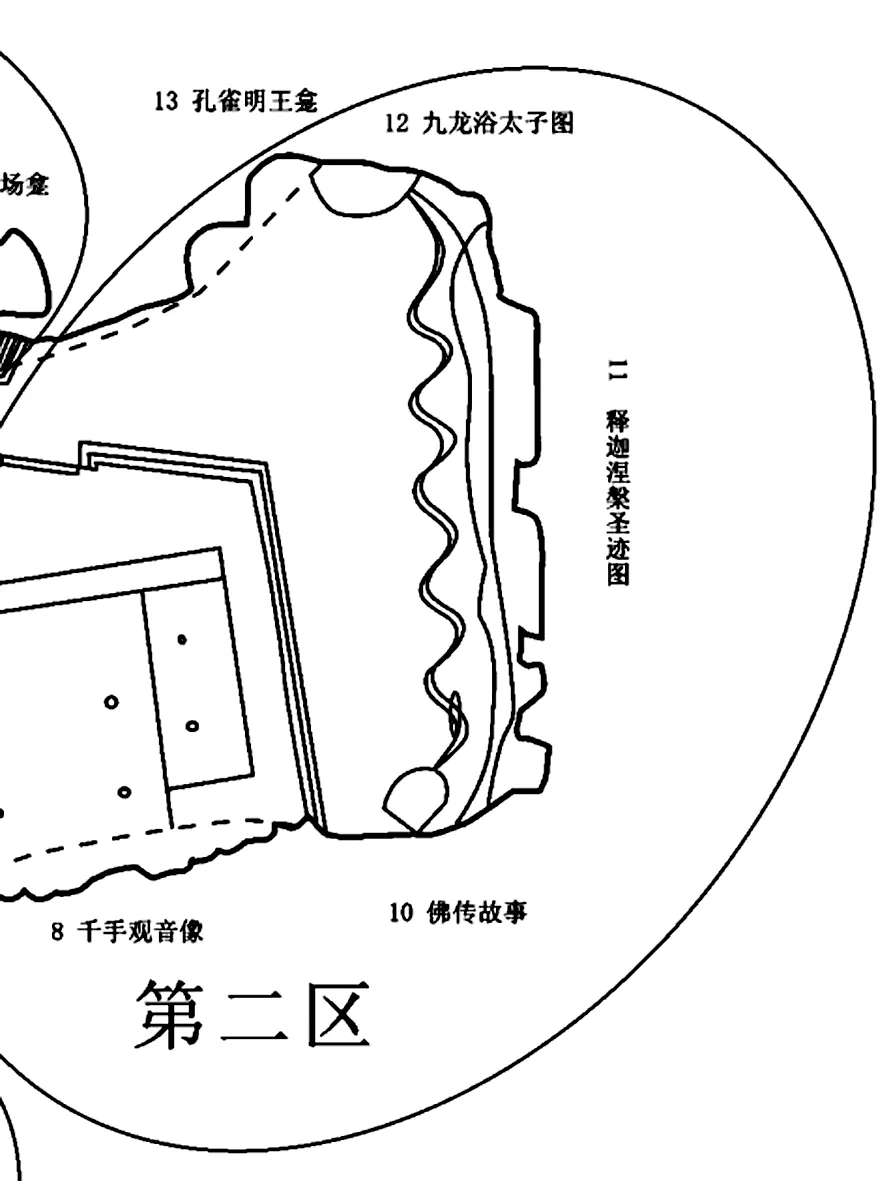

宝顶山造像群分布在重庆市大足区东北15 公里, 是以大佛湾、 小佛湾及其周围地方组成。 此处造像没有留下有关开凿年代的直接证据,但学界基本认同为南宋淳熙至淳祐年间 (1174-1252)。 李静杰认为宝顶山石刻造像的文本依据主要来源于三个方面, 即正统翻译佛经、 中土编撰典籍(含疑伪经, 而不含瑜伽道场仪文), 以及正统经典内容与时代思潮混合形成的文本。 他以大佛湾造像为主, 小佛湾与周边造像作为辅助进行的考察。 大佛湾一体化设计、 排列齐整、 种类众多, 规模巨大, 考察时将大佛湾分为四个区, 再把每个区里相近的造像分成组来讨论。①李静杰《大足宝顶山南宋石刻造像组合分析》, 大足石刻研究院主编《2014 年大足学国际学术研讨会》,重庆: 重庆出版社, 2014 年, 第13-14 页。孔雀明王造像就在这样的组合造像中, 如宝顶山第13 龛孔雀明王与第11 龛的释迦涅槃圣迹图、 第9号的千手观音为一个组合, 组合呈现为第11 龛的卧佛为主尊, 右边的第13 龛的孔雀明王经变与斜对面的第8 号千手观音像为协侍。 (图10)

图10 宝顶山石刻群局部图,(采自李静杰《大足宝顶山南宋石刻造像组合分析》,图2 的局部, 第6 页)

千手观音的相关陀罗尼经典言: 其人在过去无数世以前已经成佛, 为救度众生现作菩萨, 实际开启新一轮菩萨行。②“此咒乃是过去四十恒河沙诸佛所说, 我今亦说, 为诸行人作拥护故, 除一切障难故, 除一切恶病痛故,成就一切诸善法故, 远离一切诸怖畏故”。 见于[唐] 伽梵达摩译《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》, 《大正藏》, 第20 册, 第111 页。而孔雀明王相关经典言: 其经典的功能在于祈福禳灾。③“摩诃摩瑜利佛母明王大陀罗尼有大威力, 能灭一切诸毒怖畏灾恼, 摄受覆育一切有情, 获得安乐。” 见于[唐] 不空译《佛母大孔雀明王经》 卷1, 《大正藏》, 第19 册, 第413 页。二者皆调现世救济, 在信仰上具有天然的联系, 这组造像组合体现了释迦以应身教化众生, 以及修菩萨行和救度众生的思想。 将不同种类佛教图像组合在一起来表现某种主题思想, 这种形式是宝顶山石刻造像显著特征。 佛陀、 观音、 孔雀明王的组合在大足除了宝顶山外, 周边的石窟中亦能看到。 如大足北山多宝塔第36 龛, 以后壁主尊释迦佛, 左右壁分别以孔雀明王、 六臂不空绢索观音为协侍。 (图11)

图11 宝塔山第36 龛(中间佛陀, 左为孔雀明王, 右为观音)(采自杨筱《大足与安岳宋代石刻孔雀明王图像分析》, 第223 页)

北山155 窟孔雀明王窟建造时间为北宋靖康元年(1126)、 北山多宝塔第36 窟中孔雀明王造像的建造时间应为绍兴二十年(1150), 以上为北宋末、 南宋初建造的石窟,比南宋末期宝顶山第13 窟孔雀明王造像要早。 因为赵智风营建的宝顶山一体化设计造像群比较复杂。 李静杰研究认为宝顶山石刻造像之中, 反映唯心和孝道思想的内容占了很大比重, 且直接参与主题思想的建构, 而唯心和孝道思想恰是宋代流行的社会思潮。因此, 宝顶山造像群表现出既有产生于世俗社会的因素, 也有来自佛教界的成分, 共同作用于当时的佛教物质文化建设之中。①李静杰《大足宝顶山南宋石刻造像组合分析》, 大足石刻研究院主编《2014 年大足学国际学术研讨会》,第14 页。又千手观音与孔雀明王组合形式在晚唐就有流行, 据史料记载, 晚唐张南本于成都大圣慈寺兴善院绘制大悲菩萨(应为千手观音)、孔雀王变相。 宋代亦有不少关于《孔雀明王经》 与《法华经》 并诵的记载。 《孔雀明王经》 《法华经》 并诵这一修持方法不仅流行于僧侣之中还影响了皇家寺院的建筑布局和南郊斋宫的毕功典礼。 北宋明道二年(1033), 宋仁宗出资在汴梁左街护国禅寺大安塔两侧营造左右献殿, 如“大安塔成后, 仁宗又赐近院官舍九十区, 僦直充供。 道坚又建二殿, 夹峙于塔。 又营《法华》 《孔雀经》 讽诵之殿于旁。”②[北宋] 夏竦《文庄集》 卷27 《碑铭·大安塔碑铭奉敕撰》, 《景印文渊阁四库全书》 第1087 册, 上海:上海古籍出版社, 2003 年, 第269 页。北宋南郊天斋宫完工仪式上, 需讽《孔雀明王》 与《法华经》, 王安石及王珪文集中皆见为此所撰的祷文《南郊青城彩内毕功大殿上开启保安祝寿讽孔雀明王经斋文》 及《南郊青城彩内毕功大殿上开启保安祝寿讽法华经斋文》。③[北宋] 王安石著《临川先生文集》, 北京: 中华书局, 1959 年, 第487 页。常州太平兴国寺北宋东、 西二幢, 分别刊刻《佛母大孔雀明王经》 《观音经》。①缪荃孙等纂《江苏省通志稿·金石志》 第8 册, 南京: 江苏古籍出版社, 2002 年, 第264 页。据以上材料笔者推测唐宋时期《孔雀明王经》 《法华经》 并讽与孔雀明王、 观音的共同信仰推动了宋代川东地区孔雀明王与观音图像组合的流行。 因此, 宝顶山大佛湾第13 龛孔雀明王经变、 第11 龛的卧佛与第8 号千手观音的组合极有可能是受到了当时社会中正在流行的《孔雀明王经》 《法华经》 并讽与孔雀明王、 观音的共同信仰, 以及当地造像组合的影响。

川东地区石刻群中除了孔雀明王与观音的组合外, 杨筱认为玉滩第2 龛与第3 龛是孔雀明王与诃利帝母的组合,②杨筱《大足与安岳宋代石刻孔雀明王图像分析》, 第195-231 页。第3 龛位于第2 龛孔雀明王右侧。 (图12)

图12 玉滩第2 龛与第3 龛(采自杨筱《大足与安岳宋代石刻孔雀明王图像分析》,第225 页)

诃利帝母龛位于孔雀明王龛的左下方, 明显要比孔雀明王龛小, 似乎是从属关系。 诃利帝母原为取食人子的药叉女, 为佛所教化, 皈依三宝, 世人以其求子最灵验③[唐] 义净《南海寄归内法传》 卷1, 北京: 中华书局, 1995 年, 第50 页。《诃利帝母真言经》 言: “又法女人欲得男女者, 月经后澡浴, 取黄乳牛母子同色者,勾乳一升置银器中, 以右手无名指搅乳, 诵真言加持一千八十遍, 然后取服, 至七日内则得有胎。”④[唐] 不空译《诃利帝母真言经》, 《大正藏》, 第21 册, 第289 页。诃利帝母也称鬼子母, 鬼子母不仅仅是生育、 保护儿童之神, 甚至在育儿方面也是专家, 鬼子母的功能有保胎、 救产难、 阻止天花等⑤李翎《鬼子母研究: 经典、 图像与历史》, 上海: 上海书店出版社, 2018 年, 第541 页。。 诃利帝母又是《孔雀明王经》 中的眷属之一, 不空译《佛母大孔雀明王经》 言: “此佛母大孔雀明王真言, 散支迦大将、 诃利帝母及五百子, 并诸眷属, 亦随喜宣说。”⑥[唐] 不空译《佛母大孔雀明王经》 卷2, 《大正藏》, 第19 册, 第438 页。因此, 孔雀明王与诃利帝母构成组合, 突出求子安产的功能及护佑子孙繁衍的效果。 孔雀明王信仰安产之功能在宋代文学作品中也有记载, 如“金华县孝顺镇农民陈二, 其妻怀孕时到镇市大平寺, 请僧于佛前许《孔雀明王经》 一部, 以祈阴护。 既而生男,”⑦[南宋] 洪迈撰, 何卓点校《夷坚志》, 北京: 中华书局, 1981 年, 第860 页。又如“南城尉耿弁妻吴, 有祟孕, 临蓐痛不可忍, 呼僧诵孔雀咒, 吞符乃下鬼雏, 遍体皆毛。”⑧[南宋] 洪迈撰, 何卓点校《夷坚志》, 第695-697 页。

以上组合是把不同种类佛教图像组合在一起来表现其设计者的主题思想, 所表现出的功能皆与当时宋代所流行的社会思想一致。 宋代川东地区窟龛之间的组合造像形式,不只是此地区独有的风格。 这种造像组合同时期陕北石窟寺也有出现,①李静杰《陕北宋金石窟佛教图像的类型与组合分析》, 陈丽华主编《故宫学刊》 第11 辑, 北京: 紫禁城出版社, 2014 年, 第92-120 页。陕北宋、 金石窟各种主流图像的组合关系, 大体可以划分为“三佛” 与涅槃及五百罗汉组合、 “三佛” 与千佛或万菩萨组合、 释逝佛与十六罗汉或文殊普贤组合、 主尊与次主尊水月观音组合、 显教图像与密教图像组合、 其他组合等七种形式。 各种类型图像组合表述思想的侧重点有所不同, 彼此之间的佛教内涵又比较接近, 体现了共通的地域和时代特征。②李静杰《陕北宋金石窟佛教图像的类型与组合分析》, 陈丽华主编《故宫学刊》 第11 辑, 第112 页。因此, 宋代川东地区孔雀明王与观音、 诃利帝母的组合造像及所体现出的祛病消灾、 安产的功能正是对当时社会中孔雀明王信仰之状况的有力实证。

五、 唐代孔雀明王信仰在川东地区的再现

无论是宋代史料, 还是川东地区孔雀明王造像所体现的孔雀明王信仰的状况, 皆在唐代就已有体现。 并不是前贤学者认为孔雀明王信仰发展到宋代, 与民间信仰相结合,逐渐民间化、 世俗化之后所延伸出来的息灾、 祛病、 安产之功能。③杨筱《大足与安岳宋代石刻孔雀明王图像分析》, 第195-231 页。笔者在讨论日本孔雀明王信仰时发现, 早在宋代初期日本就已出现皇庭贵族为了祛病消灾、 安产, 使用孔雀明王经法的史料。

孔雀明王信仰传入日本后, 在继承由原来唐代重祈雨功能的基础上, 又新出现了息灾、 祛病、 安产等功能, 与之相关的活动, 多见于日本皇室。 据史料记载: 960 年, 村上天皇“于仁寿殿令大僧都宽空修孔雀经法, 为息灾也”。 此为大都僧宽空在仁寿殿为村上天皇修孔雀经法, 主要目的是息灾。 978 年, 圆融天皇敕令宽静修孔雀经法: 《孔雀经法支度》 僧都令奏云, 孔雀经法可奉任, 此法中有息灾、 增益、 调伏等, 法之中云, 调伏不忌秽云云。 若国家重慎给, 以此法可修者重仰云。 这一活动的主旨在于驱邪祛病。 1013 年, 为皇妃平安生产而敕令济信僧正修《孔雀经》。④相关资料的整理与研究, 参见[日] 橋村愛子《平安時代前期·中期における孔雀経法の形成と展開-空海請来から藤原道長による平産の祈りへー》, 《密教図像》 2010 年第29 號, 第21-22 頁。唐代除祈雨外, 其余在唐朝皇室的状况未见记载。 及至两宋, 尤其是南宋时期, 与孔雀明王信仰相关的内容才逐渐增多起来, 因此, 日本孔雀明王信仰的状况正好能反映唐代孔雀明王信仰之状况。 即唐代孔雀明王信仰是在唐皇室, 主要目的除祈雨、 护国护法外, 亦有息灾、 祛病、 安产等功能。

以上材料分析可知, 无论是川东地区孔雀明王造像所体现出的功能, 以及宋代史料中对此信仰的记载, 除了孔雀明王信仰之荐亡功能外, 基本皆是唐代孔雀明王信仰的赓续。

总结

综上所述, 宋代川东地区孔雀明王造像形式主要是在不空仪轨基础上, 融合显教造像与民间信仰形成了相对稳定的地方体系。 主尊一面四臂孔雀明王像占主流, 四臂持物与经典稍有不同, 新出现的强调佛母意涵的梵夹、 孔雀尾替代物的扇拂, 更能体现世俗化。 从窟龛之间的组合看, 宝顶山大佛湾第13 龛孔雀明王经变、 第11 龛的卧佛与第8号千手观音的组合很可能是受到北山多宝塔第36 窟的组合影响, 这种组合恰好又是当时宋代所推崇并流行的一种造像模式。 玉滩与石门山的孔雀明王造像是在北山石窟造型的基础上, 加入了民间信仰的成分, 出现了较为丰富的附属图像。 内容以《孔雀明王经》 中最核心的比丘被蛇咬故事, 以及此地区新出现的天胜阿修罗情景最为突出, 此外还搭配经文中的各眷属, 如腾云驾雾的诸天, 天王等众, 还有龙王、 星宿、 十八罗汉等。 这种附属造型也被宝顶山第13 龛孔雀明王造像所继承, 但也有创新, 如孔雀为半身像, 造像布局也尽力还原不空译本的坛场空间层次。 无论是孔雀明王与观音组合所体现的消灾祛病, 以及孔雀明王与诃利帝母组合所体现的安产之功能皆在宋代文学作品中有记载, 且孔雀明王信仰的祛病消灾、 安产等功能在盛中唐时期就已流行于唐皇室中,因此, 宋代川东地区孔雀明王造像形成了相对稳定的地方体系, 其所体现的功能正是当时社会孔雀明王信仰流行状况的一个实证, 亦是唐代孔雀明王信仰的赓续。