整本书阅读要建立整体观*

2023-06-07孙晋诺

孙晋诺

整本书阅读是《普通高中语文课程标准(2017 年版2020 年修订)》正式提出的课程内容,其目的是“引导学生通过阅读整本书,拓展阅读视野,建构阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法,提升阅读鉴赏能力”[1]。其中最重要的内容应该是建构阅读经验、形成读书方法,那么整本书阅读的经验与方法有哪些呢?

日本有句俗话:“读《论语》但不理解《论语》。”[2]其实,读整本书而不理解整本书的现象十分普遍,因为,很多阅读者缺少整本书阅读的整体观。本文将从四个方面探讨阅读整本书整体观的基本内涵。

一、内容提要观

内容提要,对于中学师生来说,可能是最熟悉的概念了。例如,提到《红楼梦》我们马上会想到这样一些语句:小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以宝黛爱情悲剧为线索,揭示了封建社会必然走向没落的主旨,等等。最初对《红楼梦》作出如此概括提炼的读者确实是站在《红楼梦》整本书的高度上对小说作出了全面的梳理、归纳与概括,对把握这部小说的基本内涵具有重要的价值。

写出一本书的内容提要是阅读整本书整体观一个最基本的要求。它要求阅读者能够从纷繁复杂的具体情节中抽离出故事发展路径,能够从故事的表面探究其或隐含或隐喻的表达目的,能够从众多人物形象的行为中读出其内在心理、思想,等等,总之,只有从整本书的“整体”视角上审读,才能胸有成竹、心有全局,才能用最简洁的语言勾勒出一本书富有神韵的简笔画来。

例如,《霍乱时期的爱情》这部巨著,《纽约时报》称之为“这部光芒闪耀、令人心碎的作品是人类有史以来最伟大的爱情小说”。何以称其最伟大?江苏省苏州中学园区校的周子翔同学从爱情的角度分析这部巨著,提出:弗洛伦蒂诺的爱情经历了这样几个阶段——与费尔明娜的热恋是最美好最纯粹同时又是稚嫩而冲动的爱情;与乌尔比诺医生的婚恋,虽然没有爱情,但是满足了他们各自的需求,维持了他们的形象与尊严,是典型的世俗之爱;年老后回归费尔明娜,他们洞彻了人生,于是为追随不老的爱情而离家走到一起,这可以说是爱情精神的寄托之爱。这样就把整本书的内容要点简明地勾勒出来,这对整本书阅读来说,是非常重要的一步。

二、逻辑架构观

无论是文学类作品,还是社科类作品,一本书总是由许多章节构成,每章节又由若干语段串联而成,这些文字是怎样组织在一起的呢?是靠表达逻辑。逻辑是什么?就是先后顺序、主次关系、详略安排、前后照应等文字关系。这些关系耗费了作者大量心血,因为这是构筑作品大厦的施工图,一部作品有无内在逻辑力量,全靠这些关系来衡量。因此,经典之作看似毫无斧凿痕迹,读之顺畅自然,但又环环相扣,不容你挪动一处;看似无意一笔,读到后来才恍然领悟其妙不可言之处;合上全书,会认识到整本书是一个活的生命体,一点也不可或缺。因此,整本书阅读需读者用心寻找其内在的逻辑关联,画出其骨骼、筋脉关系图,找出支撑整部作品的根本所在。

例如,很多人不理解高一年级为何安排《乡土中国》的整本书阅读任务群学习内容,因为它内容枯燥,无趣难读。其实,《乡土中国》是一本学问之书,如果说阅读趣味,其趣味就在于它严密的逻辑架构。

《乡土中国》有一个论题核心,这个核心就是:村落。乡土中国是以村落的形式存在的,因此,作者在第一章“乡土本色”中就指出其三个特征,即土地属性、人空关系固定、熟悉社会。这三个特征决定了乡土社会的其他属性,因此,作者在第一章立下了论题的核心,即“村落”这一特殊的乡土社会的形态。

“文字下乡”与“再论文字下乡”,实际上不是谈文字的问题,而是分析“熟悉社会”的基本内涵,之所以要用两章来分析,是因为从两个角度来分析,一是人、空关系,村落社会是面对面的社群,无空间阻隔,无需文字;一是人、时关系,人具有记忆能力,凭此可以口口相传,直接准确,也无需文字。

以上是对村落乡土社会基本特征的简单分析。这应该是一个意义层次的分界。

然后,作者从三个角度来阐释乡土社会的基本内容。

角度一:乡土社会中人和人的关系。主要包括“差序格局”“维系着私人的道德”“家族”“男女有别”等四个章节。

角度二:维护社会关系的原理。主要包括“礼治秩序”“无讼”“无为政治”“长老统治”四个章节。通过前面的分析,我们认为,如果把“维系着私人的道德”一章放到这一部分似乎更合适,因为这一部分主要是从维护乡土社会这一视角展开研究的。

角度三:乡土社会变迁的本质分析。乡土社会每时每刻都在发生着变化,作者从“血缘与地缘”“名实的分离”“从欲望到需要”三个层面剖析了乡土社会变迁的根本原因。

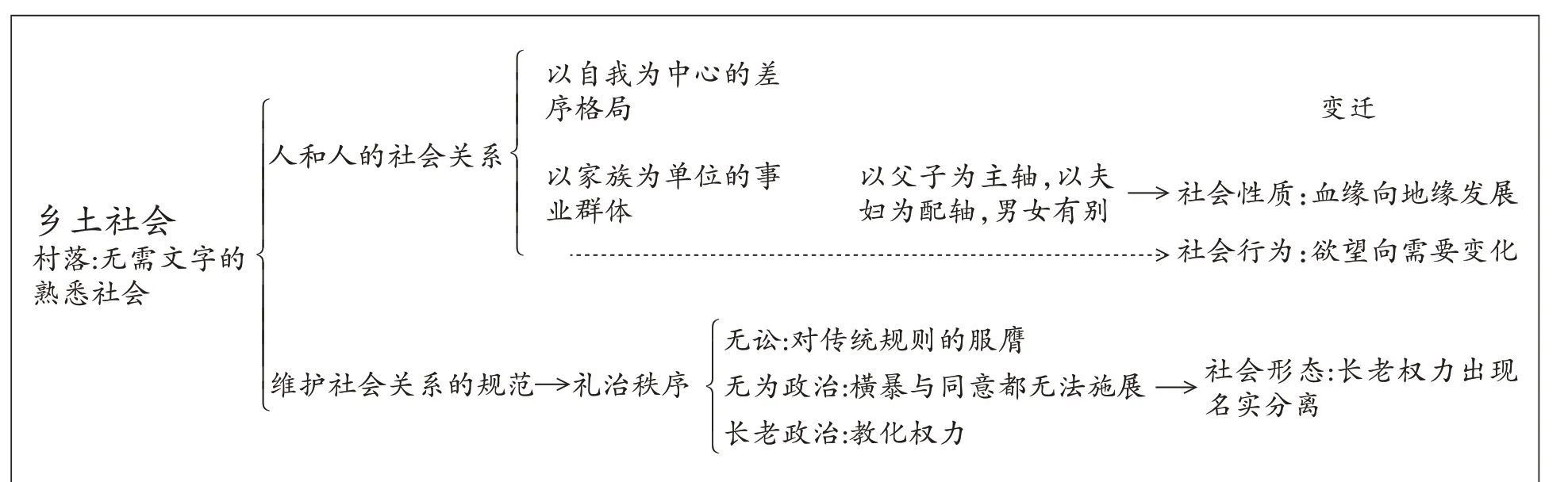

从以上分析可以看出,这本书也是基本按照阐释核心概念、梳理人与人社会关系特征、探讨维护社会关系的方法、指出乡土社会的变迁因素的逻辑顺序展开的,逻辑结构非常严密。因此,教师在指导学生阅读时,首先应该引导学生把这个整体框架理清楚,胸有整本书才能具有牵一发而动全身的阅读意识,通达全书的脉络才能从任何一个章节入手皆可自然圆通。其逻辑架构图如图1[3]。

图1 《乡土中国》逻辑思路解析图

三、言说结构观

经典之作大都有一个共同规律,整部作品的叙事展开源于一个言说结构,这个言说结构约定、规划了整部作品的言说方式,并且内含了整部作品的表达结构。这个言说结构就像是DNA 分子,携带基因信息,这些信息决定了整部作品的内在组织、未来样貌。而这个言说结构被浓缩在一个特别的语句里,整部作品就从这个特别的语句生长而成。

“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”过去、现在与未来相互联系,贯通、融合在了一起。从“那个遥远的下午”到“多年以后”,错乱迷离的时空与轮回往复的言说方式就是整部《百年孤独》的言说方式,只有把握了这种言说结构,我们才能站在小说的顶点读懂时间真的是环形一般地进行,每个同名者都在重复着从前的同名者的际遇,他们没有意识到其中的相似,他们看似在不断向前,其实永远离不开起始的地方;他们看似相互交织着,但实际上,却是无比孤独的数个个体,由此,才能把握“百年孤独”的真正含义。

王安忆的小说《五湖四海》开头的第一句话是:“她不知道生活怎么会变成这样!”这是一个感叹句,更是一个召唤结构。“这样”就是整部作品的内容,而“变”字则是小说的发展路径,“不知道”所指向的正是整部小说的叙事背景,“她”则是整部小说的人物代表。读到第一句话,其实就等于读完了整部作品,小说作者就是要告诉读者:这些人是因为这些原因让他们变成现在这样的。因此,这句话的言说结构决定了整部作品的言说结构,从这个角度读作品,就会豁然开朗。比如,如果从叙事背景角度看,就可以列出隐藏在小说情节中的下列内容,第一种是人们工作的变化,第二种是社会的发展:

——有人出主意,报个虚岁,送大的当兵,每月津贴供养小的。可是当兵的名额让大队书记的儿占去了。

——这场夜宴,可说象征了水上运输的黄金时代。拉不完的货,接不完的单子,卸载的空船,被厂家拉住不放走,又装一载到下一家。沿河挤挤挨挨着大小码头,码头后面,新厂连老厂。

——种田的兴头很快被工业热潮盖过去,春种秋收周期缓慢,收益有限,哪里比得上机器!

——这一波兴起的都是织印,建材,五金,小化工企业,流程简易粗疏,快速获利的同时也快速污染环境。

——县城调改为县级市,上了城市化的轨道。理发店变成美发中心,澡堂变成洗浴城,百货大楼变成购物商圈。

这些隐藏在小说故事情节中的点点滴滴并不是作者随手点缀的小风景,而是作者在构思小说之时就布置好的社会大背景。这些背景在小说中似乎若隐若现,其实它们编织成了一张严密而巨大的逻辑之网,在阐释着导致人们生活变成“这样”的原因。

当然,更需要注意的是,那些蕴含在一个作者一系列作品里的共同言说结构。一个作家经过多年的思考、写作,把对社会、人生的认识沉淀为一种言说结构,贯穿于他的一系列作品之中,把握了他的言说结构,就是拿到了打开系列作品之门的钥匙。比如,鲁迅先生的《呐喊》《彷徨》,钱理群先生用“看”“被看”三个字揭示了鲁迅先生的言说结构,把握了这一结构,鲁迅先生的好多作品就比较容易看懂、看深、看透了。

由此看来,从结构的角度阅读整本书,会让我们看到作品的内结构、软组织。

四、思想体系观

不论是用叙事还是论述方式撰写的优秀作品,总有自成体系的一套思想建设,这也正是创作的价值。整本书阅读就是要突破文字把握全书的思想体系。

把握思想体系的难点在哪里?是不是论述类文本的思想体系更容易把握?其实,不论哪类文本,真正把握其思想体系都不容易。“世之身列儒林者,矻矻一生,叩以经史义理,瞠目而不能答,孟子所称终身由之而不知其道者,比比然也。”[4]“终身由之而不知其道”,原因何在?只知其表,难知其里。只停留在论述类文本的论述要点的梳理上,只能感动于叙事类文本的故事情节内容上,都只是在文本的内容层面上滑行,并不能得其道,虽然整本书都读过了,甚至不止一遍,但也可能只是了解了整本书的内容,并未知晓这本书的思想灵魂,从本质上讲,仍然不能说完成了整本书阅读的学习任务。

思想从何而读得?从作者、文本及与之相关的评价中获得。知人论世,明晰作者的创作思想;析理文本,提炼文本所含理念;对照相关评价,获取价值信息。整本书阅读从书内走向书外,由作品本身走向相关读物,形成对文本分析、提炼的主客观多方面的探讨,从而形成作品的思想认知体系。

例如,冯晓同学阅读《沙宁》之后构建了思想认知导图。(见文末图2)他把《沙宁》放在由四个维度建构的认知框架中体察其思想价值。从哲学角度,引入存在主义哲学观;从作者角度,指出无政府主义者和颓废主义者的思想认知;从小说人物角度,点明其绝对个体主义的极端个人主义者的真诚现实的一面;从作家类比的角度,把鲁迅的积极、革命思想与之关联,形成对比,《沙宁》一书思想内核已经非常明晰了。

图2 《沙宁》一书的思想认知导图

对一本书的认识是随着时代的变化而变化的,若要全面认识一本书的思想价值,则还要放在历史的、发展的过程中体察,也就是说,要考察一本经典读物的阅读史。“以对鲁迅的阅读历史为切入口,那么则完全可以描绘出在历史发展中文学所扮演的神秘角色。”藤井省三先生就是本着这样一个目的写作了《鲁迅〈故乡〉阅读史》,书中详细介绍了鲁迅先生的《故乡》在不同时期人们对它的不同认识,虽然最终可能也没有定论,正如冯梦龙老师在《故乡》教学实录中所说“这些碗碟究竟是谁藏的?是一个历史悬案,谁也搞不清楚”[5],可是,对《故乡》的思想内涵、价值探讨真真正正地建构了“思想体系”。

整本书阅读强调的是对作品的整体性思考与探究,是与文本与作者的深层对话,仅止于了解一本书的内容,是不能称之为整本书阅读的。