书以载道,道以育人

——小学书法的育人价值及教学实践研究

2023-06-06浙江省台州市椒江区学院路小学齐静雪菡

浙江省台州市椒江区学院路小学 齐静雪菡

近几年国家越来越强调书法的重要性。书写量最多的学生党因课业繁重,很多孩子的字都“龙飞凤舞”的;成年人因智能手机的极大普及,提笔忘字已经成了常态。浮躁的社会让人们逐渐忽视了写好汉字的重要性。然而,写书法的名家大多品性高洁,且有一股常人难及的气韵。因此,书法作为一门源远流长的艺术,是有熏陶和浸润的作用的。

随着时代的发展,习近平总书记提出:“优秀传统文化是一个国家,一个民族传承和发展的根本。”在现今这个物欲横流的时代,书法作为文化国粹,应该通过书法教育,让书法的实用技能和文化精神流淌在每一个儿童身上,让我们的下一代在学习书法艺术过程中拥有一种高洁宁静、雅量高致的精神面貌。

那么如何在小学书法教学中做到立德树人呢?笔者结合多年的书法教育实践,认为在书法教育中,应该转变“重技轻道”的传统教学方向,注重德育与技法相结合的教育。接下来,笔者将展开论述。

一、字如其人:以名家书品熏陶学生的品格

我们常听到这样的话:“文宜其人,字宜其人,笔正则其心,学书先学其人。”这话强调的是书品和人品的统一,由此可以看出,书法艺术和品德教育之间有着内在的联系。

展开一节书法课,我们可以先从三方面入手。

(一)知其人——德艺双馨

我们知道,品性是评论一个书法家作品的首要条件。唯人品高尚,才能书德高尚,再加之书艺水平高,才能造就传世经典,为人称道。古代许多书法家不仅书艺高超,而且人品极高,中华民族传统美德也体现在他们身上。

颜鲁公具有崇高的品质,他是个体格强健,有阳刚之气的男子,观看他的画像,甚至颇具英雄本色,他经历了“安史之乱”,目睹了唐代由盛转衰,在那个人心崩丧的时代却坚贞不屈。再看颜鲁公的楷书作品,那种雄浑壮美、高古苍劲、端庄雄伟的艺术风格,正是那个时代所缺少又需要的品质。

正如欧阳修所言:“颜公书如忠臣烈士,道德君子,其端严尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也。”我查阅了颜鲁公相关的字体,发现颜鲁公晚期的书法境界最高,最能表现冲和淡远之韵。或许就是因为颜真卿在历经世事之后,更能在书法中表现自己的信念和坚守。“高山仰止”出自《诗经·小雅·车辖》“高山仰止,景行行止”,比喻对高尚品德之人的仰慕。了解了颜真卿忠义的人品、精湛的书艺、作品的背景内涵之后,笔者选择“高山仰止”这个成语作为本节课的集字内容,也有其良苦用心。

颜真卿是一位德艺双馨的书法家,恰如“高山仰止”四字投射出的精神之光。让学生带着崇敬的心情,向人书俱佳的书法名家学习,不断提高道德修养,塑造自己美好的心灵,从而写出更加雅致有风骨的字。

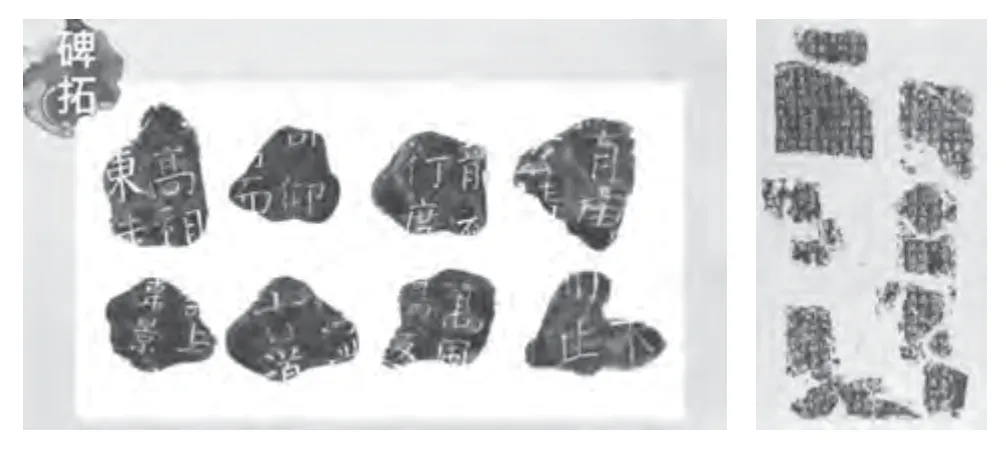

(二)观其字——雄浑高古

碑拓作品是有重要价值的书法载体。颜鲁公《李玄靖碑》的拓片集“碑刻”“拓碑”“书法”艺术于一身,既是技艺的传承,又是文化的呈现。在《高山仰止》这节课中,笔者在课前设计了碑拓小制作的环节,由学生按照准备好的操作步骤分组合作,自主探究。他们先在石碑上铺上了半湿的宣纸;再拿着鬃刷在每一个凹凸起伏的地方刷动;然后拿起蘸有墨汁的拓包,将两个拓包在石碑上轻轻拍打,拍打均匀;最后将宣纸取出,一件优秀的拓片作品就完成了。(见图1)拓碑体验环节,既学习和感受了碑拓文化,也培养了学生的细心和耐心,无形中让学生体会到了“雅致”和“宁静”,我们以美育人,以美化人,以美培元。

图1 颜真卿《李玄靖碑》的原碑拓和学生的拓片作品

碑拓小制作其实就是一个观赏的过程。我们先从颜鲁公《李玄靖碑》的全拓片进行欣赏,再到局部,感受颜鲁公晚期的艺术特点和艺术风格,增加欣赏书法作品的能力,体会它“结字开张外拓”,用笔圆润浑厚,笔画疏密得当的美。我让学生从书面观赏递进到碑帖观赏,为孩子们了解古代书法作品打开了一扇有趣的窗户。这个环节学生的兴趣极高,观察也是前所未有的认真,这无形之中丰富了学生的书法文化素养,提高了他们的书法审美修养。

欣赏颜鲁公不同时期的书体,感受不同时期不同的美感,对心灵的熏陶也是截然不同的。笔者选取颜鲁公的早期作品《多宝塔碑》和晚期境界最高的作品《李玄靖碑》局部进行对比,再让学生更深层次了解到,颜鲁公年轻时期书写的作品有一种秀美刚劲、严谨庄重的美,而晚期的作品则有一种雄浑壮美、高古苍劲的风貌。

观其字,通过真切的感知和体验,唤醒学生对颜体书法的审美,累积书法审美的经验,从而提高学生的人文素养,培养学生对传统文化的认同感和自豪感。

(三)明其义——高洁风骨

书法是中国文化的根,书法教学是从书法中找寻到作为华夏子孙的“根”。书法课程无疑是展现传统文化魅力、传承传统文化内涵、促进传统文化创新发扬的重要载体。书法课程教学本身就是围绕传统书法和现代书法进行教学,教师在实际教学中围绕传统书法进行适当的延伸与拓展,便能取得一定的传统文化传承效果,促使广大学生在传统书法学习中对传统文化有更为全面、深刻的认知。

传统书法从技巧上说,要通乎于道,所以世人比较注重书法家的品格修养,先知其人,再观其字,进而学其法。王羲之一身正气,清廉做官,关爱百姓,所以他的字如清风出袖,明月入怀,遒劲又平和;颜真卿命途多舛,但他坚贞一志,宁死不愿变节,所以他的字是雄浑高古的;毛泽东的字,大气磅礴,气吞山河,锋芒毕露,不事雕琢,如同他那“与天斗其乐无穷,与地斗其乐无穷,与人斗其乐无穷”的浪漫主义作风。我们常说的“字如其人”,也正是说一个人所写的字,往往能体现出他的崇高理想和高尚人格。在教学中笔者发现,学书法的孩子往往是沉静有礼的,所以书法是可以影响人的。

从书法课堂教育中,笔者有意地引导学生向人书俱佳的书法名家学习,从中感受书法的高雅气息,体会汉字的艺术魅力。

二、审美立美:以书法意象浸润学生的审美

“立美”的概念是由音乐理论家、美学家赵宋光先生在《论美育的功能》一文中提出来的。文章中指出:“美育远远不仅是艺术教育,它有更重要的基础部分,关系到引导受教育者主动建立美的形式。建立美的形式的教育活动,是人类‘按照美的规律来塑造物体’的宏伟历史在教育领域中的缩影,我称之为立美教育。”在本节书法教学上,我进行了几个“立美”课堂实践。

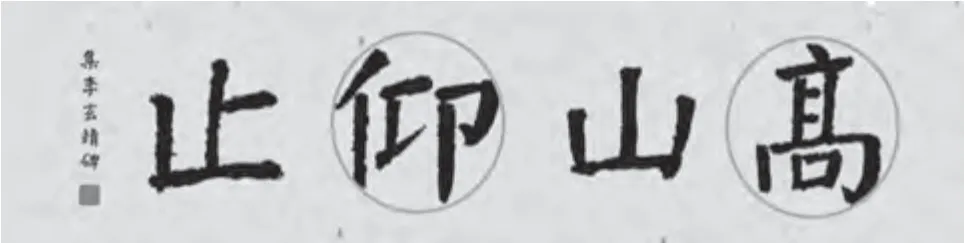

(一)疏密有致——视觉之美

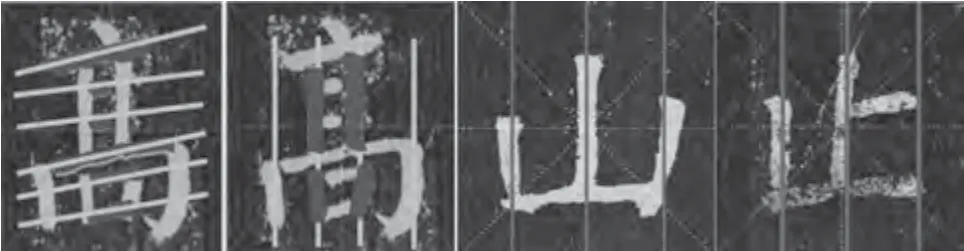

唐代孙过庭在《书谱》中写道,“察之者尚精”。就是说我们在观察的时候,一定要仔细,在我们读帖析字时,应先从形的角度出发,观察结字造型和点画形态。我们本节课要学习“高山仰止”四字,(见图2)从单字来分析:“高”字六横间距空隙小,比较紧凑,而四竖间距空隙稍大,比较疏朗。所以,该字横向的角度比纵向角度更密,纵向比横向更疏,颜真卿写时做到了每个点画都疏密得当。我们从整幅作品的章法上来看,“高”“仰”两字笔画间距较密,而“山”“止”两字笔画间距较疏,四字优化组合,反而有一种疏密有致的视觉美感。这就是书法作品中的“讲究疏密”,“顾全大局”。

图2 “高山仰止”的疏密变化

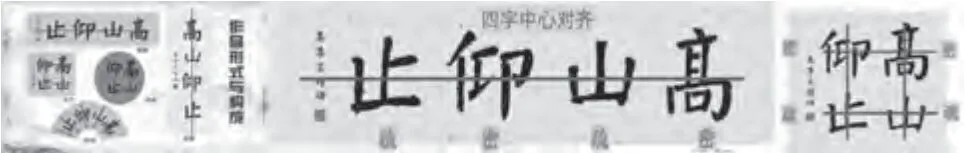

汉字的传统美学,还要与现代的幅式相结合。横幅、条幅、斗方、折扇和团扇的形式不同,它们的疏密排列章法也各不相同:横幅作品中四字要做到“中心对齐”;条幅中做到“字守中线”;斗方和团扇作品做到“排列均匀”;折扇做到“中心指向圆心”(见下图)。这些幅式作品有实有虚,有疏有密,具有独特的视觉之美。我们将汉字的疏密和幅式的形式进行统一结合,显现出一种“疏密疏密”“密密疏疏”的错落美感,这种视觉美感,都有利于学生发现美和创造美。

图3 “高山仰止”作品形式与构成

(二)匀称承接——中式之美

在书法教学中对学生渗透审美教育,可以引导学生做好观察:从整体到局部,进而注意笔画、结字、章法、墨韵等局部是否法意兼备,生动活泼,再由局部到整体。接着引导学生从书法形象到具体形象,展开联想,正确领会作品意境。

“高”“山”“止”也符合中式的审美。本节课在“单字教学,克服难点”这个环节,要求自主探究“高”字,笔者鼓励学生自己寻找生活中类似的事物。通过图像识读,学生把繁体字“高”字中的中部部件想象成“梯子”,而梯子本身就具有中式对称之美。

我们从“高”的横向角度分析,通过六条横向的辅助线,体会“高”字的横倾斜角度,初步认识美并不是方方正正的,规规矩矩的;再进行深层次的观察,发现“高”字中部的两短横的角度又有着细微的变化,所以说,倾斜美并不是一成不变的,汉字的美是讲究一种匀称协调的。再从纵向角度分析,通过四条纵向的辅助线,会发现也有着“左右匀称”的规律。最后从整个字来观察,“高”字下部件“口”的两竖与上部两竖有着承接联系,这就是汉字的匀称美和承接美。(见图4)课上学生们充分观察,发挥想象,通过书写完成了由审美到创美的过程。

图4 通过辅助线,观察“高”“山”“止”的笔画规律

在世界上除了华夏民族,再没有哪一个民族如此钟爱中轴线。以北京的紫禁城为例,所有的建筑,门窗都依照严格的中轴线进行分布,呈现出匀称的特征。中式的审美是一种匀称美,有着规律的重复排列,但又有细微的变化,不是呆板的左右一致。(见图5)

图5 建筑体现中式之美

一个汉字如果是左右完全对称,是不好看的。“高”字如果处处对称,那就只是一个数学轴对称图形,不能成为一个艺术品,所以颜真卿的“高”字,横向上倾斜,但要保证整个字的稳固,就需要靠“横折弯钩”的横和竖都长一些,才能让这个字屹立不倒,给人以踏实之感。同理,“山”字左右也不是完全对称的,左中右三个竖的起笔高低是各不相同的,如果左右是一样的高,整个字就显得十分呆板、拘谨。在保证整个字坚实稳固的前提下,略微进行调整,体现出字的美,也正是中式之美的极致设计。

这个环节,笔者通过图像识读、联系生活的方式,让学生体会到颜真卿的作品笔画中有着匀称承接的中式之美,深化了学生的审美体验和文化理解。

(三)穿插避让——礼仪之美

孔子曾言:“礼仪是一个人修身、持家、治国、平天下的基础。”由此,中国被誉为“礼仪之邦”。中国讲究谦逊有礼,这种文化礼节在中国书法艺术中随处可见。

比如,我们讲汉字的间架结构,就会讲到“穿插避让”,在解释“穿插避让”时,我们告诉学生笔画之间要谦让、互补、和谐等,这都渗透着中国传统文化的“礼”气。如左中右结构的“仰”字,左边部分的竖画位置略向左移,是为了给中间短横留出位置,中间短横写得紧凑,又是为了给右边部分的“单耳旁”留出位置,使得右边部件有足够舒展的空间,整个字有穿插和避让,串联成一个整体,既谦让又和谐,整个字显得协调美观,这就是汉字的“谦和”体现。

在课堂上,我们可以利用“仰”字左小右大、上下穿插、错落有致的特征来渗透礼仪的教育,让学生从汉字中体会到“左让右”“下托上托”等都是一种“谦和”的体现。让学生写好一个字的结构,最终就是要把这个字写得和谐漂亮,就像在一个家庭、一个集体中,我们告诉孩子们既要“穿插合作”,又要“避让谦逊”,最终达到一种美的和谐。

作为教育工作者,“立美”的“立”是一种系统的融合过程,旨在把传统文化的美立起来,把书法教育的美立起来,也就是将视觉之美、中式之美、礼仪之美相结合。最终要做到臻道而“立”,成人而“美”。

三、修身养性:以书法意志涵养学生的性情

写“字”养性,磨炼意志,是颇费力气的。卫夫人《笔阵图》称:“下笔点画波撇屈曲,皆须尽一身之力而送之。”可见练习书法的过程就是一个锻炼人心智的过程,需要不急不躁、持之以恒。学习书法并无捷径可言,只有从一点一滴学起,由笔画到结构再到章法,只有静下心来,多临摹多创作,才能领悟书法的奥趣。书法练习,要求学生心怀敬畏,敬畏汉字,敬畏古人,敬畏文化,虔诚地去书写,所以学习书法的过程就是修身养性的过程。

练字要探究其中的奥妙,需要花费大量的时间和精力。对学生意志品质、行为习惯的培养也是一个过程。“不积跬步,无以至千里”,书法学习是一个长期的工程。书法是润物细无声的艺术,浮躁的学生在练字的过程中,能够静下心来,在“点、横、竖、撇、捺”中静心。

所以,在本节课笔者设计了四个练习环节,从简到难,层层递进,让学生在实践中不断探索,磨炼意志。任务一,从没有任何的教授和讲解到自主练习,从练习中寻找困难,交流书写时遇到的难处,让学生对四字有了初步的认识和理解;再到任务二,教师单字教学,传授分析字型和用笔的方法,引导学生举一反三,思考另一单字,克服刚才在书写任务一时遇到的难点,再次巩固练习;当每个字练好时,再将几个字组合在一起,幅式多样,章法也各不相同,难度再次加大,再次临写巩固;最后,通过创作作品来告诉学生,书法并不是一件容易的事情,更需要日积月累的练习。因此,练字不仅可以陶冶情操,更可以磨炼人的意志,在练字过程中学生逐渐变得全神贯注、不急不躁。

非宁静无以致远。综上可见,通过在书法教学中的字如其人、审美立美、修身养性三大方面可以有效地熏陶学生的品格,浸润学生的审美,涵养学生的性情,进而让学生养成内敛的、沉稳的性格,从而得观古人,做一个雅量高致的少年。将书法教学与立德树人相结合,对于学生核心素养的培养,具有重要的实践意义。