常德本土美术资源的开发与应用

2023-06-05姚颖

摘 要:现今,教育工作者逐渐意识到本土资源的重要性,开始对一些素材性课程资源进行加工、转化,逐渐完善课程资源。鉴于本土美术资源开发和利用的重要性,笔者积极推动常德本土美术资源沅江壁画的开发和利用,挖掘地域性美术课程资源,将美术与生活紧密联系。常德沅江壁画带是一处有着强烈人文与艺术气息的美术资源,它蕴含着多种元素及文化,是极具观赏性与时代感的常德文化长廊。本土美术课程资源的开发目的是弥补美术课程资源的不足,发挥地方和学校的资源优势,帮助学生理解美术知识的多样性,更好地获得生活经验,培养学生的审美意识和实践创新能力,增强学生的民族自信心和文化认同感。

关键词:本土美术资源;常德沅江壁画;《暾出东方》

基金项目:本文系湖南省教育厅科学研究课题/优秀青年项目“高职美术鉴赏课中本土课程资源的开发与应用研究”(20B427)研究成果。

一、常德本土美术资源的选择与开发

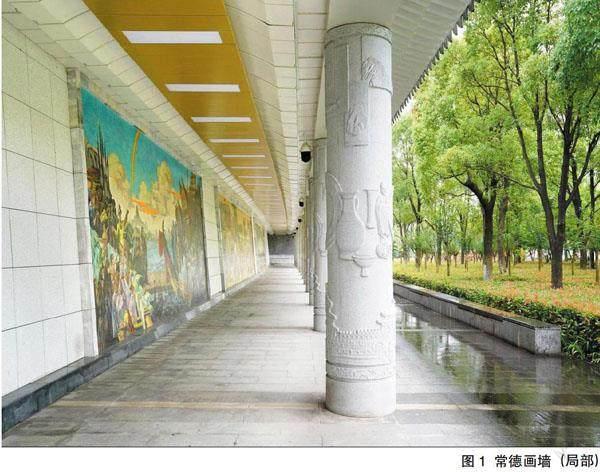

《普通高中美术课程标准》第四部分实施建议中“课程资源开发与利用建议”谈到,广泛利用校外的各种课程资源,如美术馆、图书馆、公共博物馆及艺术家工作室和有关工厂以及当地文物资源等,聘请美术专业工作者和相关人员参与美术教学,开展多种形式的美术教育活动[1]。沅江壁画位于江南沅江风光带,沿着几千米的防洪墙建设而成,壁画题材选取的是看得见、摸得着的艺术表现题材,是中华文明中具有典型意义的、具有鲜明常德地域特色的内容。常德画墙拥有中国顶级的艺术构思。该项目发动了全国一百多位壁画艺术家精心打磨120余幅壁画作品,以“天下常德”为主题,分为“天下溪、天下式、天下谷”三个篇章(图1)。

沅江壁画在传统壁画形式上做了很多新的尝试,壁画《老河街》以清末河街的生活场景与今天新建河街元素相交融,城墙外、大江边,无不给人一种穿越时空之感。此外,还有像《德山书院》《巾帼群芳》《常德会战》等纯粹常德题材的作品。“一江两岸、诗画长城”,沅江壁画的制作材料与工艺相当精湛,主要有陶瓷、铸铜、大理石等,还有一部分壁画不是单一的材料工艺,如玻璃马赛克镶嵌同大理石结合、陶瓷与铸铜工艺结合、沥粉贴金镶嵌、手工热熔玻璃马赛克镶嵌、手绘彩色透明玻璃镶嵌、石材浮雕线刻等,都是当今最先进的壁画制作工艺和最优质的原材料。每幅壁画各具特色、精美大气,为了增强壁画带的观赏效果,让整个壁画更有节奏感,相关人员还引入了空间规划概念,使得整体空间布局更合理。硕大壮观的沅江壁画,未来会成为国际壁画交流与高校教学交流的主要阵地,能够为美术鉴赏课程提供鲜活素材。教师不但能以PPT、视频等归纳沅江壁画的多种形式进行美术鉴赏课教育教学,还可以直接带领学生深入沅江壁画带欣赏这些精美的壁画。

二、常德沅江壁画《 暾出东方 》赏析

随着一幅又一幅宏伟杰作在常德画墙问世,沅江壁画越来越峥嵘璀璨,有歌颂祖国大好山河题材的王文彬创作的《山河颂》、袁运甫创作的《巴山蜀水》等;有歌颂常德本土新风貌题材的杜飞创作的《老河街》、漆跃辉创作的《桃花源记》等;有展现常德人民英勇作战题材的孙韬创作的《常德会战》、张敏杰创作的《风云激荡》等。精品佳作不胜枚举。其中有一幅由本土艺术家莫道宏创作的反映常德太阳文化主题的大型壁画《暾出东方》,让笔者印象深刻。此幅画无论是从创作背景、艺术特征,还是深刻寓意等方面来看,无疑都是可以引进本土美术课程的良好素材。

(一)常德本土太阳山太阳文化的艺术背景

对光明的歌颂和向往,对太阳神的崇拜,是古今中外文化活动的永恒主题。洞庭湖西岸、常德城北太阳山,自古即为本地镇山,古代常德人在这里迎接日出、祭祀太阳神。今天,作为旅游胜地,太阳山“年代最久的楚人祭祀天然太阳神像”“最多原生石垒砌的石像——盘古坐像”“最长的摩崖石刻群——太阳山壁画”,均获得上海大世界吉尼斯纪录之最证书。大型壁画群簇拥着红色的太阳神殿,神殿中展示着屈原在西洞庭湖地区“行吟泽畔”之时,以当地傩神表演唱词为基础而改创的《九歌》。这些都是本土太阳文化的集中体现[2]。大型壁画题为《暾出东方》,即太阳从东方升起。暾,太阳初出的样子,这里指代太阳。壁画中央为太阳山天然太阳神像。传说太阳神“左眼为日,右眼为月”,这喻示着太阳神和月亮神同为一体。右边画有云梦神献鱼太阳山场景。同时,下方画有两个鹿头的怪兽,表述了志书所载的太阳山名的来历。屈原“行吟泽畔”之际,见武陵先民在天然太阳神下进行祭祀活动:“祭祀之礼,歌舞之乐,其词鄙陋,因为作《九歌》之曲。”故画面整体以天然太阳神像为中心,用太阳的光芒将《九歌》中十一个神仙形象串连起来,展示祭祀活动中娱神娱己的意境。壁画《暾出东方》,是常德地方太阳文化的艺术概括,是太阳文化精神的形象展示。

(二)《暾出东方》的环境关系与构图设计

《暾出东方》壁画的整体效果是让人震撼的,五彩马赛克多维叠加的和谐组合,得益于画面整体感、视觉冲击力的无比强烈。它就像一首散文诗,然而形散神不散,繁复的形象构造、庞杂的资讯信息囊括在一只飞动的三足乌即太阳鸟的形象之中。长沙马王堆汉墓出土的帛画上就有三足乌的形象。壁画中太阳鸟的轮廓,又是由洞庭湖及其支流湘、资、沅、澧四水缠绵环绕的形象构成。这一理念,完全符合屈原《九歌》中《湘君》《湘夫人》两篇作品的暗示。《湘君》《湘夫人》从某种意义上来看,就是以洞庭湖的“蒹葭苍苍”为背景,以沅澧大地为舞台所演出的一幕大型户外情景剧。仔细品味画面,以下方式的灵活处理,应该是构成此画无穷魅力的因素所在:一是多维重叠的形象组合。《暾出东方》画面中,人、兽、物,大中套小,长中套短,圆中有方,方中有圆,疏密搭配,深浅结合,且形象本身极尽夸张变形之能事。对于其中包含了多少人物、多少动物、多少器物这一问题,恐怕很难得出一个确切的结论。因为作为欣赏者,站的角度不同,投射的视点不同,得出的结论可能完全不一样。二是错落有致的凹凸平衡。《暾出东方》壁畫,远观似油画,但它毕竟是一幅大型壁画,其夸张透视的张力、大胆特别的用料完全出乎想象。难以想象,此壁画所用的数百万片碎片,打散了就是一堆“瓦渣”、一堆垃圾,经过作者有规则的组合,便成了神奇灵动的艺术。

(三)装饰性语言与主观世界的创造

传统的经久魅力在于创新和发展,自古以来中国古代壁画的装饰性都很强。《暾出东方》壁画自由发挥的符号增强了壁画的象征意味,真实性和假定性相结合,与写实保持若即若离的关系,使得观者“进入”一个可以任意漂浮的空间,进而探寻不可名状的缥缈感和似与不似的状态。这不是现实的写实性,是带有个人主观情感色彩的再创造,就艺术本身而言,主观的表达似乎比客观的表达更具感染力,《暾出东方》是现实和梦境相结合的艺术体。整个画面在抽象中生成,装饰感强,也许作者在创作时早已沉醉漂浮在远古时代,进入一种不可名状的状态,有冥想,有栖息,这些神秘感受使其自我陶醉,流连忘返。莫道宏非常擅长使用色彩,特别善于利用色彩来体现结构和形,用肌理效果来丰富色彩,使画面装饰效果更强,减弱体积感,增强构成性,突出节奏与韵律,使画面看起来更具质感,更厚重。在色彩的运用上,这幅壁画的色彩组合几乎就是一个全色的图谱盘,平常所说的红、橙、黄、绿等各种主色都出现在画面上。而在画面上,每一主色又可以形成无数种不同的层次,色彩层次的丰富性,加上合理搭配,于是整幅壁画便产生一种绚丽华美的效果。在色彩全都用上的同时,壁画还保持了较高的纯度,也强调了色彩的平衡关系,同时也进行了纹理疏密的穿插,弱化了色彩的真实性,强调了主观性,注重个性对比,使其理想化、浪漫化。《暾出东方》这幅作品将写实与夸张相结合,借鉴了许多艺术大师的语言形式,它有着集装饰性、民族性、当代性于一体的恢弘气势和丰富内涵,用强烈的装饰手法来表达现实意境。

(四)全方位求异创新思维的劳动结晶

《暾出东方》壁画的作者莫道宏从小酷爱画画,后来无论上学、务农、当兵、当领导,都没有停止画画。经过数年探索,他以敏锐的眼光、全新的思维、大无畏的创新精神和吃苦耐劳的劲头,创造了“资讯画”品种。本次壁画创作,在题材与初稿通过评审以后,他不顾高龄、不畏寒暑,在广东佛山市贝尊艺术文化传播有限公司的马赛克制作车间,一住就是五六个月。他每天和工人师傅同吃、同住、同劳动,一起探讨工艺改进,一起设计拼装方案。在此期间,他是陶瓷垃圾场的常客。现在画面上的许多惊人亮点,如瓷娃娃头部、酒瓶口、有商标文字的瓷片等,包括各种色彩的玻璃马赛克、瓷片、陶片、石材等,很多都是他从陶瓷厂的垃圾堆里一片一片翻出来的。这幅壁画画面中以大料器为主,因势象形,高低错落,松紧兼宜,材料对比效果强烈,具有极强的震撼力,效果极其独特。这件作品的成功,有赖于作者大半年在工厂和工人同吃同住,每一个细节,每一块材料,都是他直接挑选、创作。可以说,拥有这种创作精神的莫道宏,是全体沅江壁画艺术家的榜样。莫道宏的创作思维无限广阔,善于运用极富时代性的陶瓷碎片,创作具有历史感的现实画面。这也是《暾出东方》得以成功的关键所在。

三、常德沅江壁画开发与应用的意义

第一,丰富教学内容,激发学生对美术鉴赏课的兴趣。将沅江壁画引入本土美术课程,合理利用其进行教学,使学生不但可以从书本上找到自己感兴趣的东西,还可以亲身参与课堂实践,挖掘沅江壁画资源的内涵,深入寻求美术教育与人文活动、地域文化、多元文化等的联系。将本土美术资源与国家课程对接,更好地开发教学内容、设计教学过程、开展教学活动、建立新的评价和管理方式,可以增强课程资源利用的适应性和有效性。沅江壁画本土美术资源的开发可以丰富当地美术课程内容,激发学生对美术鉴赏课的兴趣。第二,提升学生审美意识与实践创新能力。沅江壁画系列作品寓意深刻,蕴含了中华民族几千年浩瀚美学史,以史为鉴充分挖掘,运用有效的方法和策略开发沅江壁画本土美术资源,可使学生接触到新的艺术语言,打破常规的美术观念和审美理念,了解美术的多元性,以开放、包容的态度去对待艺术作品。通过对壁画的认真学习,学生的美学素养也可以在潜移默化中养成,共享人类文化的资源,拓展思想的深度和广度,将美术鉴赏学习与生活相联系,培养审美意识和勇于实践的心理品质、创新能力,全面提升艺术修养。第三,有利于培养青年学生的文化认同感,增强民族自信心。沅江壁画虽然只是地域美术现象,但它代表了这个地区的文化精华。将当地的美术文化资源有效地转化为美术鉴赏的对象,成为美术专业的课程资源,学生更容易接受,也会感到十分亲切。学生在欣赏这些壁画艺术时,会对精湛的艺术技巧感到惊叹,从而体悟艺术的独特价值,同时也会重视本土美术资源,为本土美术资源的弘扬和传播贡献自己的力量。引导学生学习地域文化,欣赏生活中的美术,从生活中的美术溯源求本,推动地域文化艺术在学生中有效继承和发扬,有利于培养学生的文化认同感。

在全球化时代,世界各国各民族,都日益重视自己的民族民间文化,世界文化大势走向是本土化。美术鉴赏课的目的,不仅是让学生了解并欣赏古今中外最有代表性的艺术家、艺术流派及艺术作品,更重要的是能让学生通过学习这门课程,获得鉴赏艺术作品的方法,并运用所学知识和技能,去发现和欣赏身边的艺术品,从而陶冶其情操。本土地域美术资源是一种有别于课堂、教材的教学元素,对其进行开发与利用,会给美术鉴赏课堂带来新的活力。基于这样的思考,开发利用本土地域艺术资源沅江壁画,其就显得尤为重要。

参考文献:

[1]颜学森.高中美术鉴赏课程资源的开发与应用:以汉口租界建筑为例[D].武汉:华中师范大学,2014.

[2]邓鸿涛,高润喜.民族题材壁画《创造·收獲·欢乐》的艺术特征分析[J].云南艺术学院学报,2015(2):5-8.

作者简介:

姚颖,硕士,湖南幼儿师范高等专科学校讲师。研究方向:美术学。