中国土地征收司法治理中的证据逻辑

2023-06-04余贵忠刘华杨继文

余贵忠 刘华 杨继文

[摘 要] 土地征收的法学研究需要向司法治理拓展。在司法治理中的土地征收主要体现为三重维度的程序性证据逻辑:行政机关土地征收的过程理性、规则之治的调适之道和内卷化的证据治理。在证据逻辑中构建和完善的土地保护应对机制,包括构建土地保护全社会程序约束机制,强调环境行政审判队伍的专业化和职业化建设,构建涉及土地行政案件的专家辅助人证据制度,完善涉及土地行政案件的第三方鉴定证据机制,明晰红线范围事实认定的措施和证据标准。

[关键词] 土地征收;程序自治;司法功能主义

[中图分类号] D926 [文献标识码] A [文章编号] 1008-1763(2023)03-0126-08

Abstract:The study of land expropriation needs to be extended to the functional governance in the judicial field. The evidence logic of the triple dimension on land protection in judicial trials are mainly embodied in the following aspects: the process of land expropriation in the executive branch is rational, the way of adjustment of the rule of law and the rule of evidence of involution. Finally, we need to build and improve the land protection mechanism in the theoretical construction of the interconnection of procedural logic development and due process autonomy. Firstly, we should get the construction of rural land protection and social restraint mechanism; secondly, we need the emphasis on the professional and professional construction of environmental administrative trial team; thirdly, we should make the construction of an expert assistant system in administrative cases involving soil; fourthly, we should get the improvement of identification mechanism of the third party in administrative cases involving soil; fifthly, we should improve the measures and standards for determining the scope of the red line.

Key words: land expropriation; procedural autonomy; judicial functionalism

一 问题的提出

学界往往从宪法、民事权利、行政立法等规范论的角度研究土地征收问题,一般均涉及农地“三权分置”的立法解释[1],土地征收中的保障功能与财产功能之争[2],国家的土地用途管理[3],公平市场原则与价值的适用[4],规划的价值与控制[5]。基于不同的解释方法和规范立场,学者们往往以土地法治的法律调整范围和工具来限定土地征收问题的框架和实质,导致土地征收和具体事实问题的审查认定并未达成基本的理论共识,從司法治理和证据运行论的角度研究土地征收问题的论述更是凤毛麟角。那么,在诉诸理论回应难以达成共识的情况下,遇到土地征收行政诉讼案件时,司法机关究竟如何通过司法治理和证据逻辑达成规范目的?这种法律规范的不同立场和解释争议是否可以通过司法功能主义发挥技术化方式予以纾解?这些是本文所要回答的问题。

司法功能主义之所以要进入基层社会治理的论域,既与宏观层面上公共事务的治道变革的趋势相关,也与当代中国基层社会矛盾冲突、诉讼案件不断攀升的现实社会情境相互关联。[6]司法功能主义具有两个方面的显著特点,一方面是辨是别非、释法补漏、维权护益、控权审规和定罪量刑等法理功能;另一方面是定纷止争、缓解社会矛盾、促进社会经济、引领社会风气等社会功能。[7]因此,本文的理论命题是如何发挥土地征收司法治理的社会功能和法理功能,通过证据逻辑形塑基层土地治理。它的目的在于通过司法保障“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”,对土地征收进行有效而合理地“司法治理”;证据逻辑的基本结构体现为土地征收的过程理性解释、规则治理的调适以及内卷化问题的证据治理;证据逻辑的核心内容、土地征收中的正当程序逻辑和司法治理中的证据自治逻辑,最终通过对证据逻辑的技术治理,实现机制整合与规则完善。

二 研究方案

(一)研究样本与实证方法

第一,研究对象的明确。选择A法院作为个案研究对象,主要原因在于A法院在经济发展水平较高的省会城市。该院也以司法改革试点为契机,专门审理涉及土地征收等环境资源案件,在土地征收类行政诉讼案件处理过程中积累了先进经验并进行了有益探索。

第二,本文除了个案意义上的深度描述之外,还采用了访谈、问卷等研究方法,对土地征收类案件中的当事人、律师、法官以及法官助理等进行了深入调研,制作了详尽的访谈笔记,有利于弥补个案研究的不足与缺陷。

第三,本文的研究内容主要涉及土地征收类行政诉讼案件,包括土地法相关理论、行政程序运作、诉讼证据审查判断、行政相对人权益保护、土地利用规划、环境生态修复等多种要素,而这些正是行政诉讼中通过司法审判保护土地绿色发展和保障当事人权益的关键所在。

(二)实证对象:土地征收案件的实践情况

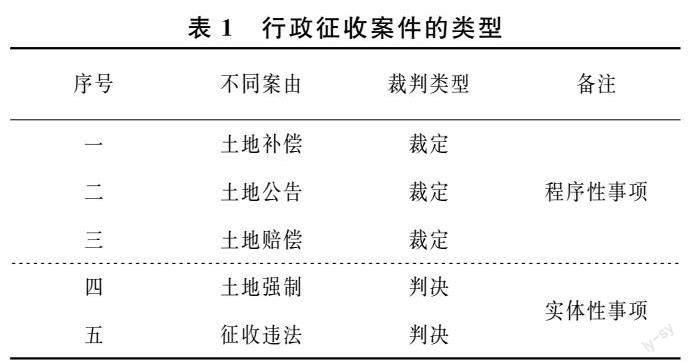

本研究的主题和对象集中在A法院审理的土地征收行政诉讼案件中。在这些案件中,所呈现的是地方政府在具体行政行为实施过程中的行政程序运行、事实认定和法律适用之三重证据逻辑的核心内容。根据土地征收的不同案由和具体案件情节,将上述案件划分为:土地补偿、土地公告、土地赔偿、土地强制和土地(具体)征收违法五个类型,见表1。

具体来看,第一类是补偿类,即请求依法判决确认被告不依法支付原告征收土地的土地补偿安置费、人员安置费、青苗补偿费和不为原告依法办理被征地农民社会保险费的行为违法。第二类是公告行为,即请求依法判决确认被告不依法公布征收土地公告,征地拆迁安置补偿方案的行为违法。第三类是行政赔偿类,主要包括两个方面,一是请求依法判决确认被告暴力强制征收原告承包耕地和本集体经济组织集体土地(其中大部分为基本农田)、宅基地的行为违法;二是判决被告对其违法暴力征占原告的耕地、宅基地立即复耕、恢复原状并赔偿损失。第四类是暴力强制行为,即请求依法判决确认被告暴力强制征收原告承包耕地和本集体经济组织集体土地(其中大部分为基本农田)、宅基地的行为违法。第五类是征收行为,即请求依法判决确认被告征收原告承包耕地和本集体经济组织集体土地(其中大部分为基本农田)、宅基地的行为违法(未批先占或少批多占)。

三 司法治理中证据逻辑的阐释

(一)司法场域的集中治理

在涉及土地征收权益保护的行政诉讼案件中,通过司法过程实现对行政案件碎片化资源和信息的司法审查,既是对行政相对人合法权益的司法保护,也是对行政行为合法性审查,包括对行政执法的调查权、处罚权和裁量权进行司法监督。[8]司法场域的集中治理功能,主要体现为法院根据《行政诉讼法》的有关规定对相关案件进行集中受理。例如,alpha案例库统计显示,2014年到2017年期间,法院认为文本段落中包含“征收”和“违法建设”(包括一审、二审及再审)的案件共计603件。2014年征收中违法建设的案件为55件,2015年为155件,2016年为193件,2017年为200件,案件数量呈现逐年上升趋势。[9]法院的集中治理、公正的程序是促进现代化社会变革的基本杠杆之一。对恣意的限制、理性选择的保证、“作茧自缚”的效应和反思性整合构成了现代法律程序的基本特性。[10]

在社会功能方面,土地征收案件中可以通过多元化主体参与和多种资源配置的司法治理来代替政府的管制型衡量措施,从而满足权利保护的场域需求和制度供给,加大程序正义的资源调配力度,对政治措施失灵及其决策因素进行补救,最终在每一个案件中考量每一个法令及其制度实施措施的正当性。[11]89土地征收司法场域的集中机制,主要目的在于实现司法的最大化功能和法的安定性最大化,在“法官可替代”的观念下使得每一位法官在每个程序中都会得出与其他任何一个法官一样的结论。[12]105

在诉讼话语方面,法院等司法部门通过促使“权利”监督“权力”,保障权利的程序实现,实现基层社会治理结构的利益再分配,也是基层公众个人主义和平等主义价值观不断扩张的结果。[13]140在土地征收案件中,当地政府如果报请核定禁止土地转移、分割、设定负担以及建筑改良物的新建、增建、改建或者重建及采取土石或变更地形,应该拟具开发或者更新计划书,连同区域内的土地地图,报请上级政府核准。这些行为的性质属于行政处分,因此需要尽早通知土地权利人以促使其向法院提起行政救济。[14]38

综上,在法院功能充分发挥的司法场域中,对土地征收案件的裁判是一种基于事实调查与法律适用的二元层面构造逻辑。在第一层面,法官在司法场域中完成对土地征收事实进行证据调查的任务。法官需要对证据材料和事实情形进行纯粹认识和自由心证,在案件事实调查和建构中避免主观假象而全无偏见地“求真”。在第二层面,针对土地征收中的行政法律适用问题,从回溯过去的事实状态,(假如所有“外在影响都被遮蔽”)以完全去政治化的方式、怀着“追求正义的意向”对某个(或多个)先存且固定的法律规范和构成要件进行解释,来查明法律适用的意义和射程。

(二)证据逻辑的实质内涵

1.证据逻辑对土地征收的过程理性解释

如前所述,从司法功能主义的视角来看,法院参与非司法化社会治理可能导致不恰当的信息披露与信息占有的不充分,其危害将最终反射性地影响司法审判。[15]

一方面,在社会多元主体与多元价值观的碰撞背景下,基层社会治理具备了不确定性与危机感。[16]程序自治理论引入土地征收纠纷司法处理的生产话语后,用程序性的证据方法指导土地征收行政纠纷处理的各個环节,使得碎片化的基层治理生产过程转化为理性的程序运行框架。如果法院能借助程序理论,以理性的方式助推社会重叠共识的形成,那么将会对消减社会多元价值冲突对峙无序状态、对支持当前中国农村土地改革产生积极的推动作用。

另一方面,“过程理性”[17]理论需要将土地征收行为由“实质理性”转变到“过程理性”。这源于土地征收过程中影响政府行为的因素并非完全是客观的,个体的主观“认知”在行为选择过程中起到巨大作用,并且“认知”的个体差异性,也决定了土地征收行为选择的不同。因此,土地征收过程中的程序自治,需要明确过程理性的重要价值,克服司法功能主义的局限性,避免信息不对称产生的权益损害危险。

第一,当事人的适格性审查最为突出,

参见A人民法院行政裁定书,编号:(2016)XX11行初155号。“即被告是否共同实施了强制行为,需要由原告进行举证并证明被告均实施强制。如果非适格被告,法院需要予以释明,原告变更,然后根据变更情况确定级别管辖。”

参见访谈记录F20180407-HZ05。如原告拒绝变更,则需要考虑两种裁判方式:一是直接以错列被告为由裁驳;二是对错列的被告裁驳,如果为正确的被告则继续审理,如为其他机关则移送区县等相应基层法院。

第二,原告诉讼主张的适当性审查。在有的案件中,行政赔偿成立的前提是被诉行政行为已被依法确认为违法或者被撤销。由于原告诉被告人民政府土地行政执行违法一案,已被依法裁定驳回起诉,因此,原告一并提起的要求赔偿经济损失并对土地恢复原状的附带行政赔偿请求亦无事实和法律依据。

参见A人民法院行政裁定书,编号:(2016)XX11行初97号。

第三,土地强制执行主体的合法性审查。我国《土地管理法实施条例》第四十五条规定:“违反土地管理法律、法规规定,阻挠国家建设征收土地的,由县级以上人民政府土地行政主管部门责令交出土地;拒不交出土地的,申请人民法院强制执行。”即县级人民政府无权对集体土地直接实施强制执行行为。

参见A人民法院行政判决书,编号:(2016)XX11行初201号。

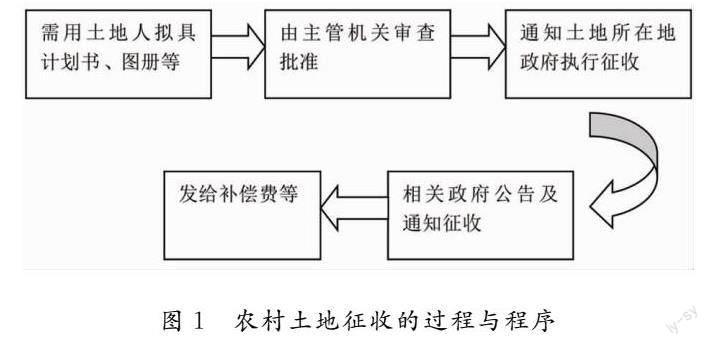

在土地征收行政诉讼案件的审理过程中,需要明确土地征收的具体程序运行和过程理性规范要求,如图1所示。而在司法实践中,这种具体行政行为在程序运行方面的问题还表现在:一是征地拆迁的正常程序被转换程序所替代。规范要求的由国务院、省级政府转批的征收程序,由市、县政府组织实施被架空。

参见A人民法院行政裁定书,编号:(2016)XX11行初165号。二是征地公告程序中的两公告一登记,由国土部门安置方案补偿安置,申请法院强制执行,法院裁定,交由政府实施。在有的样本案件中,被征收土地所在地的市、县人民政府履行征收土地公告法定职责的前提条件是收到征收土地方案批准文件。而行政诉讼的原告请求确认被告没有依法进行征收土地公告的行为违法,但在案证据不能证明被告收到了涉及原告使用土地的征收土地方案批准文件,故其起诉缺乏相应的事实根据而被驳回起诉。

参见A人民法院行政裁定书,编号:(2016)XX11行初169号。在过程理性的需求下,现实的公告工期限制困境转换为政府承诺的“损失填平原则”,不利于保护被征收土地者的合法权益。

2.证据逻辑对规则治理的调适

在土地征收样本案例中,存在行政机关在具体行政行为程序中法律适用方面的问题,主要体现为对法律法规、司法解释、指导规范等规则不尽合理地分析和不恰当地选择适用。非法修改规划及违反规划用地缺乏法律制裁是导致一些政府部门的土地违法行为“常规化” 的根本原因。例如,在土地征收补偿类型案件中,由于《环境保护法》与《水污染防治法》中的补偿没有明确规定,导致当地行政机关做出主体方面的行政许可后的补偿责任难以确定,只能从法理上或者公平原则适用上给予适当补偿。目前,土地利用规划修改的法律依据只是在《土地管理法》和《土地管理法实施条例》中的概括性规定,还没有相关的具体配套法律法规,难以对违法修改规划及违反规划用地做出处罚。[18]

我国农地用途管制法律法规数量众多,管制措施也较为具体明确,但管制效果却差强人意。其原因在于管制主体重眼前局部利益、轻长远整体利益,管制目标上重数量、轻质量,管制手段上重计划控制、轻市场激励,管制依据上重长官意志、轻规划效力。在样本案件中,被告县级政府对原告农户所使用的耕地进行了强制清表,属于超越职权的违法行为。并且,被告的强制清表行为已经实施完毕,不具有可撤销内容。法院只能判决确认被告县人民政府对原告的耕地实施强制清表的行为违法。

参见A人民法院行政判决书,编号:(2016)XX11行初141号。

因此,司法对土地征收规则治理的调适之道,法官需要借助正当的司法程序和证据机制在法律事实和审判规范的建构过程中补充民意,使立法的普遍正义和个人诉求的特殊正义实现有机结合;当不同规则对同一事实进行了不同的规定时,规则之间的冲突就不可避免地产生了,法官必然遭遇法律调整与习惯调整的冲突与融合问题。

3.内卷化问题的证据治理

在基层政府土地征收过程中,内卷化问题明显,它限制了基层治理主体的主动性,造成基层治理中的形式主义。[19]国家代理人监控不足、基层政府压力与自利表达以及村庄社会规则功能发挥缺失,共同构成乡村土地问题治理领域中内卷化问题得以延续的基本原因。[20]为了保证证据资源的合理有效使用,法院通过证据与事实关系的审查规范,防止基层政府土地征收过程中的权力和资源滥用。而证据在不同社会治理模式中扮演着不同的角色。在法治社会中,证据在提供行动正当性依据、实体法实施以及案件事实认定这三个层面上发挥着重要作用[21],通过证据材料进行事实认定形成了内卷化问题证据治理的基本司法逻辑。

土地利用的前提是土地计划书的确定。在土地征收案件中,涉及土地纠纷的利害关系人确定,以及耕地红线范围的事实认定等是司法审查和裁判的重点难点问题之一:在强拆和征收的具体案件审判过程中,突出體现为对行政行为相对人和红线范围的鉴定争议。在本次研究的调研访谈对象中,有的法官明确表示:“在有的案件中,地方政府的超范围征地太严重了。”

参见访谈记录F20180407-HZ03。例如,针对地方政府土地征收的未批先征案件中,法院需要认定和释明的事实主要包括:一是未批先征是否含少批多征之意参见A人民法院行政判决书,编号:(2016)XX11行初231号。;二是诉状中判决确认被告征收“本集体经济组织集体土地”之诉原告无主体资格,询问原告诉请是否包含该内容;三是被告取得征地批文时间,实施征地时间,原告被征收土地是否在征地批文范围内,是否因红线外未公告,以及需要采用测绘鉴定来进行认定等。

第一,因原告涉案土地的位置、范围和面积的确认工作,需要原、被告双方对案件基础事实进行自行确认,法院需要依据职权进行调查核实和主动释明。A人民法院最初通知被告县人民政府组织原、被告双方就涉案的土地情况自行确认后交至法院作为定案依据。“在被告征地过程中,该批案有一人因征地引发的纠纷被处以了刑事处罚、多人被行政拘留,导致了原告对政府的对立情绪非常严重,原告拒不配合被告组织的事实确认工作,更有激化矛盾的倾向。”

参见访谈记录F20180407-HZ06。针对这一问题,法院需要组织原、被告双方进行事实调查与确认的工作,居中指挥双方开展土地指认和确认工作,及时释明法律问题,缓解原、被告之间的矛盾。

第二,原告的土地地块多而分散、航拍照片上土地地界并不非常清晰,原告文化程度较低,部分村民无法完成其自有土地的指认工作,导致指认过程非常缓慢。而且,在强制附带赔偿类案件中,地上附着物、构筑物相关事实已经无法核实。因为原告涉案土地已被清表且未对地上附着物、构筑物调查登记,导致该类案件基础事实无法查清,法院必要时要充分发挥审判职能,主动依职权进行事实鉴定。

第三,指认的地块边界测算出的土地面积远大于被告掌握的原告使用土地的总面积,导致被告也不敢在事实确认书和地块位置范围示意图上签字确认,法院必要时应当积极主动邀请专家辅助人参与事实认定,并在双方当事人的对抗中依职权进行释明。在有的案件中,被访谈的村组干部称:“土地下户时,村组为少缴纳征购农业税,土地下户的面积远低于农户实际面积;多年的耕种过程中不断开垦等因素导致了这一结果。”

参见访谈记录F20180409-QZ01。进而,被告和村组代表担心认可了原告指认的面积,会导致以下结果:一是会引发新一轮民事纠纷。被法院裁判文书确定了实际面积的原告,将持生效法律文书向法院起诉村组的分配方案侵害了其合法权益(据了解,已经有实际诉讼正在进行)。二是未参与本次诉讼的村民可能启动诉讼程序。

第四,在部分原告存在新旧宅基地替换的情形中,宅基地上房屋已经出售给他人,但是承包人认为其只出售了宅基地上的房屋,但其仍然所有该地块。而在农业部门提供的航拍图上,承包人等原告所主张的河滩地,没有办法得到证明和认定,导致审判中事实认定工作艰难缓慢。在有的案件中,被告当庭提交了批文,需要就原告土地红线内的外面积进行重新核实,但原告不认可该批文,拒不配合事实调查确认工作,导致案件审理无法继续进行,这时法院需要在程序理性的要求下,就航拍图和土地范围等问题向有关部门进行依法取证活动。

第五,征地批复勘测定界图涉密,无法调取并用于法庭调查和鉴定。在无法进一步查清案件事实的情况下,审理法院要求被告调取该批案件涉案的所有征地批复的勘测定界图,然后由被告聘请专业测绘机构依据原告确认的土地地块位置、边界示意图和各征地批复勘测定界图,测算出原告涉案土地中各个征地批复范围内的面积。被告到国土资源厅调取证据时,省厅不同意复印勘测定界图给被告。被告随即向A法院申请调取证据,法院在省国土资源厅调取该证据时,被告知征地批復的勘测定界图系国家秘密,在签署保密协议后方能查阅,但不能复印。因涉及国家秘密,需要审判法庭不公开调取该勘测定界图,在专业陪审员的知识支持下形成并制作测绘报告,在合议庭合议过程中达到土地问题事实认定的目的。

四 证据逻辑的整合与规则完善

无论是从动态的法律决定,还是从静态的法律规范看,法律程序和证据逻辑都存在于所有建立了“法律制度”的社会之中。一个社会只要建立了最起码的法律制度,那么不论它是否制定了某一方面的实体法或者其实体法是否完备,它都必须制定或者确认一套用来保障法律决定正常形成的制度、规范或者惯例。[22]89因此,为保障征收土地和司法保障的绿色发展需要构建以证据逻辑为核心的司法治理模式,一方面应当强调土地征收过程中的正当程序法理和自治运作;另一方面应当在证据运行程序中构建保障当事人以及利害关系人权益的具体技术制度。

(一)土地征收中的正当程序逻辑

土地征收中的程序自治功能构建,一方面,主要体现为基于权利保障的主体参与机制完善。土地征收是一种国家基于公共利益而使用的公权力,必须依据正当的法律程序和方法,否则可能侵犯被征收土地者的权益和社会的稳定秩序;为实现程序正义和实质正义的有机结合,应当让尽可能广泛的利害关系人,尽可能早期参与,尽可能充分表明意见,尽可能确保土地空间“适当且合理的利用”,尽可能建立健全“公正、慎重的程序”,尽可能确保对被征收者“正当的补偿”。[23]例如,涉及重大农业土地或者特定农业区的征收行政行为时,需要征收者举行听证程序,应当赋予当地居民陈述意见和提出证据的权利。另一方面,体现为基于程序规范的运作公开协商机制完善。具体来看,当地政府在决定征收土地时,应当保障被征收土地权利人的参与权利;如果有征收处分的利害关系人,同时应当保障其参与决定征收的审议程序;并及时有效履行征收的公告和通知程序,以及保障当事人和利害关系人提出异议的权利和途径。[24]115土地征收的程序运作的法理,需要明确其法定程序和每个阶段的审查要点,做到程序的公正和公开。具体来看,第一,需要当地政府评估兴办事业的公益性和必要性;第二,发布公告和举行听证;第三,经过主管机关和政府的许可;第四,拟定土地征收的计划书,并需要具体而详细地附上土地红线范围、土地清单以及使用计划书等;第五,审核政府及其机构的正式公告和通知;第六,发给补偿费等。

(二)司法治理中的证据自治逻辑

以前的行政诉讼案件以行政处罚和行政许可案件为主,当地政府对环境保护的忽视,以及行政权力的运行程序难以对土地征收等环境问题进行查处,法院作为司法的最终裁决机关难以主动干预和主动保护。更为重要的是,国家更多是通过行政问责的模式进行政治处理,而不是通过行政诉讼的司法手段予以调整,使其未来的制度走向具有不确定性。[25]

当前,最突出、最核心的矛盾无疑是经济发展与环境保护之间的矛盾,司法治理及其证据自治必须要在这两种利益中作出独立判断与协调平衡。司法治理中的证据自治的实现,首先要明确土地征收的程序审查和程序自治运作逻辑;其次法院在面对这些土地征收行政诉讼案件时,需要构建和完善独立的司法应对进路和证据审查机制,进而保障当事人的权益与促进绿色发展的和谐统一;再次法院作为我国的司法裁判机关,需要通过对土地问题环境资源的司法审判,尤其是需要在证据自治的要求下,对涉及生态环境资源的行政案件进行能动审理和证据审查,来促使和监督当地行政机关依法履行行政职责,提高当地公众对司法保障绿色发展的良好感受;[26]132最后需要切实加强生态文明建设的司法治理模式研究,通过司法的程序运行参与国家治理,促使法律制度更加公正、高效、精准和人性化。[27]45

(三)上述双重程序逻辑的技术整合与规则完善

土地征收的司法治理过程,需要通过证据自治来达成治理资源的有效整合,通过司法功能主义的社会控制实现基层社会治理的目标。

1.构建土地保护的全社会程序约束机制

土地保护需要努力构建土地环境司法保护衔接程序互动机制。土地保护是一项系统工程,不能单纯依赖司法机关在最后一道防线把关,唯有形成全社会的合力才能达到保护生态环境的最终目的。因此,增强法院系统与生态环境保护行政执法部门及其他司法机关之间的协调配合和程序约束就显得极为必要,再通过法院积极探索诉前调解联动、专家陪审等机制,努力推动司法机构与执法部门的有效联动,以“组合拳”形式加大对土地征收违法活动的司法惩治力度。

2.构建环境行政审判队伍的专业化和职业化机制

土地保护的环境行政诉讼具有自然科学和土地科学方面的专业性,涉及一系列自然科学知识,包括前述如何判断土地的测量机理以准确确定范围面积,如何对土地补偿的损害进行评估并量化,如何根据受损的情形确定土地保护的修复方案等,这些都对审判人员的自然科学专业能力提出了很高要求。因此,如何在司法审判中进行土地保护,需要构建和完善具有土地专业知识和科学储备的专业化审判队伍和具有土地专业知识的人民陪审员。

3.构建涉土案件的专家辅助人证据制度

环境司法保障土地绿色发展的具体运行,需要推进专家参与土地征收案件的审判,进而实现公众有效参与环境诉讼和环境司法的改革目的。[28]182具体来看,选任生态环境保护专家担任人民陪审员、特邀调解员、专家证人[29],推行专家辅助制度积极介入前述的土地事实状态判读与认定,建立覆盖环保、林业、海洋渔业、农业、矿产、耕地等领域的生态审判咨询专家库,为土地征收等生态环境审判工作提供司法决策参考和专业技术支持。

4.完善涉土案件的第三方鉴定证据机制

耕地是我国最宝贵的资源之一。为守护耕地红线,《刑法》《土地管理法》《土地管理法实施条例》等法律法规均对耕地保护作出了明确规定。自然资源部(原国土资源部)、最高人民检察院、公安部联合出台意见,规定“移送涉嫌国土资源犯罪案件,需要对耕地破坏程度进行鉴定的,由市(地)级或者省级国土资源行政主管部门出具鉴定结论”。“法律法规只规定了出具鉴定结论的單位,但没有给出鉴定的规范流程和行业标准,实际操作难度很大。”参见访谈记录F20180407-HZ01。因此,法院应当采用两种具体操作方法予以应对,一种是督促由国土部门自己组织专家进行鉴定;另一种是由农委、环保等部门成立专门鉴定机构进行鉴定,必要时由法院依据职权来进行鉴定。

5.关于红线范围事实认定的应对机制和证据标准

在具体行政行为的实体内容方面普遍存在超范围征收问题上,公告上面的内容是不清楚的,存在少批多增等违法现象。公告一般不会有征地红线,因此法院在进行事实认定时,必须要看图纸,审查原告土地是否在红线范围内,以此红线作为定案的依据。第一,必须在国土资源厅调取征地的批文,查看一定比例尺的地图;必要时,可以参照县政府的土地调查、航拍图等。第二,地方政府报上去的文件和坐标与现在不一致的、土地状况现在已经改变了的,且没有办法鉴定,则只能现在由当事人指认。如果当事人否认的话,涉及国家秘密的案件,不公开进行质证,比对时可以由鉴定机构来进行。第三,需要切实保证数据下沉,客观及时地了解征地数据的真实情况,必要时通过数字、面积、图片等技术或者鉴定来体现。第四,城市建设用地征地情况明细表,只是具体到镇、村、组的面积和农用地的类型,如耕地、园地、林地、其他农用地等,并没有具体到每一位被征收公民。因此,针对当事人不清楚的情况,法官要充分行使释明权,保证诉讼当事人能够全面了解案情、证据情况以保障自己的权益。

五 结 论

司法如何形塑基层治理,是推进国家治理体系和治理能力现代化的基本内容之一。在司法功能主义的背景下,本文立足于“社科法学”的实证研究科学范式,对中国土地征收司法治理的证据逻辑从以下三个方面进行了研究探讨,结论如下:

一是厘清了土地征收案件中的征收程序运作、法律适用和事实认定问题。行政诉讼程序的实证分析,主要体现为当事人的适格性、诉讼主张的妥当性、土地强制执行主体的合法性以及事实认定的准确性等基本问题。

二是解析了司法治理的核心要件和功能结构,体现为司法场域集中治理的证据逻辑,通过土地征收的过程理性解释、规则治理的调适以及内卷化问题的证据治理来达成,在“法院功能”的司法场域中,实现土地征收从碎片化治理到集中化治理,实现从国家、集体到个人的基层社会治理主体互动和治理资源、信息与文本的集中融合。集中治理的司法功能主义定位,在基层鲜明地体现为法院以及院长的治理能力、治理责任和治理资本的相互关系结构,在土地征收案件中表征为过程理性解释、规则治理本位和证据治理功能。

三是构建了以证据逻辑为核心的司法功能主义进路,即在明确土地征收和司法治理两种程序自治类型的基础上,构建土地保护的全社会程序约束机制,完善环境行政审判队伍的专业化和职业化机制,改革涉土行政案件的专家辅助人证据制度,完善涉土行政案件的第三方鉴定证据机制,以及构建关于红线范围事实认定的措施和证据标准,以实现司法治理促进当地绿色发展。

[参 考 文 献]

[1] 吴义龙.“三权分置”论的法律逻辑、政策阐释及制度替代[J].法学家,2016(4):28-41.

[2] 程雪阳.国有自然资源资产产权行使机制的完善[J].法学研究,2018(6):145-160.

[3] 贺雪峰.现行土地制度与中国不同地区土地制度的差异化实践[J].江苏社会科学,2018(5):21-30.

[4] 刘连泰,余文清.公平市场价值在集体土地征收补偿中的适用[J].浙江社会科学,2019(10):21-29.

[5] 郑磊.征收权的规划控制之道[J].浙江社會科学,2019(10):40-49.

[6] 李炳烁.通过司法的基层社会治理:解释框架与转型空间[J].江苏社会科学,2018(3):63-70.

[7] 孙笑侠.论司法多元功能的逻辑关系——兼论司法功能有限主义[J].清华法学,2016(6):5-21.

[8] 姚毅奇.生态司法专门化下之司法权与行政权关系分析[J].海峡法学,2017(2):112-120.

[9] 盛廷.征收中违法建设问题大数据报告——盛廷征收拆迁系列大数据报告之一[EB/OL ].(2022-8-26)[2023-2-16].https://www.sohu.com/a/253660300_393894.

[10]季卫东.法律程序的意义——对中国法制建设的另一种思考[J].中国社会科学,1993(1):83-103.

[11]考默萨.法律的限度:法治、权利的供给与需求[M].申卫星,王琦,译.北京:商务印书馆,2007.

[12]考夫曼.法律获取的程序:一种理性分析[M].雷磊,译.北京:中国政法大学出版社,2015.

[13]梅丽.诉讼的话语:生活在美国社会底层人的法律意识[M].郭星华,王晓蓓,王平,译.北京:北京大学出版社,2007.

[14]陈明灿.土地法学[M].台北:台北大学出版社,2015.

[15]鲁篱,凌潇.论法院的非司法化社会治理[J].现代法学,2014(1):30-43.

[16]Eb. Schmidt, richtertum, justiz and staat[M].JZ,1953:325.

[17]刘贞,吴剑凌.过程理性的内涵扩展及其对博弈均衡的影响[J].统计与决策,2009(4):26-28.

[18]胡传景,张洪武.从“三权” 角度透析地方政府土地违法行为[J].资源与产业,2007(3):68-71.

[19]贺雪峰.规则下乡与治理内卷化:农村基层治理的辩证法[J].社会科学,2019(4):64-70.

[20]李祖佩.乡村治理领域中的“内卷化”问题省思[J].中国农村观察,2017(6):116-129.

[21]吴洪淇.证据的基本定位与法治化问题[J].浙江社会科学,2019(8):55-63.

[22]陈瑞华.程序正义理论[M].北京:中国法制出版社,2010.

[23]杨建顺.论土地征收的正当程序[J].浙江社会科学,2019(10):4-20.

[24]廖义男.土地法制度论集[M].台北:元照出版有限公司,2015.

[25]卢超.“社会稳定风险评估”的程序功能与司法判断——以国有土地征收实践为例[J].浙江学刊,2017(1):175-183.

[26]罗伯茨,豪夫.解读社会公众对刑事司法的态度[M].李明琪,等译.北京:中国人民公安大学出版社,2009.

[27]波斯纳.各行其是:法学与司法[M].苏力,邱遥堃,译.北京:中国政法大学出版社,2017.

[28]杨继文.环境、伦理与诉讼:从技术到制度的环境司法学[M].北京:中国政法大学出版社,2015.

[29]杨继文.刑事证人为什么不出庭?——基于DEMATEL法的尝试性分析[J].证据科学,2021(6):672-683.