凝血功能检验在心脑血管疾病患者预后评估中的价值

2023-06-02许凤姣

许凤姣

(宜兴市中医医院检验科,江苏 宜兴 214200)

随着我国老龄化进程的发展,心脑血管疾病发生率不断上升,严重威胁中老年患者生命健康安全[1]。因此,早期诊断心脑血管疾病,及时给予有效治疗,可改善患者不良预后,降低致残率、病死率[2]。相关研究显示[3,4],心脑血管疾病患者高发人群为高血压、高血脂患者,且多因动脉粥样硬化导致动脉的弹性降低,出现动脉血管堵塞,最终造成心脑血管疾病,可见与血栓形成有关的血液凝血功能与心脑血管疾病有密切的关系。因此,检测心脑血管疾病凝血功能,可对疾病病情进行有效评估[5]。但目前关于凝血功能检验在心脑血管疾病患者预后中的判断价值尚未完全明确,对其价值还需要临床进一步探究证实[6]。本研究结合2021 年6 月-2022 年6 月我院诊治的100 例心脑血管疾病患者的临床资料,探究凝血功能检验在心脑血管疾病患者预后中的判断价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2021 年6 月-2022 年6月宜兴市中医医院诊治的100 例心脑血管疾病患者设为观察组,并选取同期在我院体检健康者100 例设为对照组。观察组男52 例,女48 例;年龄43~78岁,平均年龄(64.92±2.01)岁。对照组男54 例,女46例;年龄45~80 岁,平均年龄(65.01±1.80)岁。两组年龄、性别比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。同时依据凝血功能指标异常情况,将观察组患者分为研究A 组(<3 个指标比正常值增加或降低<30%)(n=53)和研究B 组(≥3 个指标低于或高于正常值30%)(n=47)。本研究对象均自愿参加本研究,并签署知情同意书。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:①观察组患者均符合心脑血管疾病临床诊断标准[7],对照组均为健康人群;②无常规凝血功能检测禁忌证;③无精神异常、认知障碍。排除标准:①合并肝、肾等严重系统疾病者;②合并恶性肿瘤者;③依从性较差,不能配合者;④随访资料不完善者。

1.3 方法 两组患者均进行凝血功能检验,具体方法:取晨起肘静脉血2.5 ml,离心10 min,取上层血浆,采用全自动凝血分析仪[希森美康医用电子(上海)有限公司,产品型号:SYSMES CS-2000i]检测活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB)、血浆凝血酶原时间(PT)、血浆凝血酶时间(TT)、D-二聚体(D-D)、抗凝血酶-Ⅲ(AT-Ⅲ),试剂盒为配套试剂盒。

1.4 统计学方法 采用统计软件包SPSS 21.0 版本对本研究数据进行处理,采用()表示符合正态分布的计量资料,组间比较采用t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

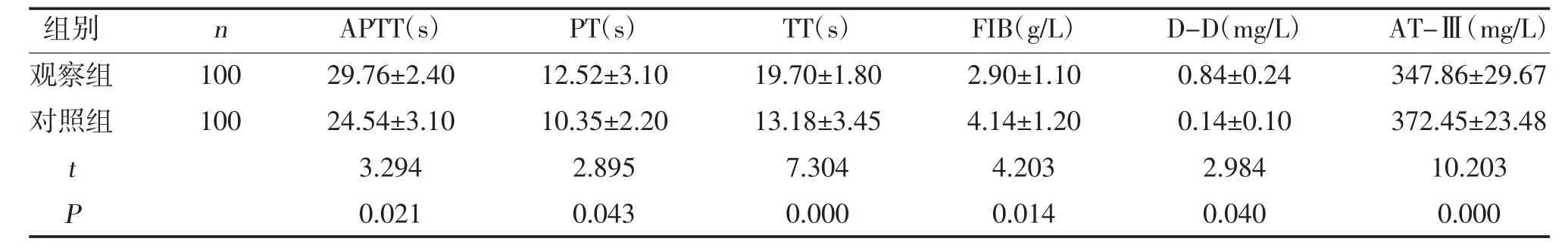

2.1 观察组和对照组凝血功能指标水平比较 观察组APTT、PT、TT、D-D 均高于对照组,FIB、AT-Ⅲ均低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组凝血功能指标比较()

表1 两组凝血功能指标比较()

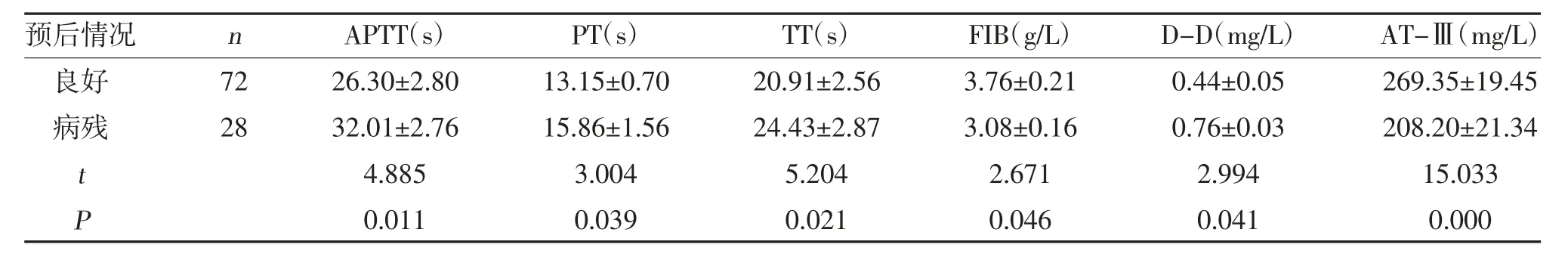

2.2 不同预后患者凝血功能指标比较 预后良好者APTT、PT、TT、D-D 均低于病残者,AT-Ⅲ、FIB 高于病残者(P<0.05),见表2。

表2 不同预后患者凝血功能指标水平比较()

表2 不同预后患者凝血功能指标水平比较()

2.3 不同凝血功能异常者不同时间点凝血功能指标水平比较 入院时及出血6、24 h,研究A 组APTT、TT、FIB 与研究B 组比较,差异无统计学意义(P>0.05);而出血6、24 h,研究A 组PT、AT-Ⅲ高于研究B 组,D-D 低于研究B 组(P<0.05),见表3。

表3 不同凝血功能异常者不同时间点凝血功能指标水平比较()

表3 不同凝血功能异常者不同时间点凝血功能指标水平比较()

2.4 不同凝血功能者预后情况比较 研究A 组致残、致死率均低于研究B 组,良好率高于研究B 组(P<0.05),见表4。

表4 不同凝血功能者预后情况比较[n(%)]

3 讨论

老年人群机体功能逐渐衰退,加之生活水平的不断提高,饮食结构丰富,增加了心脑血管疾病患者的发生风险[8-10]。而心脑血管疾病患者具有并发症多、复发率高、病死率、致残率搞的特点,目前已经发展成为社会公共安全问题[11]。心脑血管疾病通常发病较急,病程相对较短,并且大部分患者还会出现不同程度的脑出血现象,危害性较大,严重影响患者预后[12]。目前,临床凝血功能指标主要包括APTT、FIB、PT、TT、D-D、AT-Ⅲ,其中PT、APTT 与多种凝血因子密切相关,通过全面观察患者凝血功能变化情况,对患者出血情况进行一定的预测[13,14]。相关研究证明显示[15],心脑血管疾病患者凝血功能多存在高凝状态、血小板活化等情况。但是关于APTT、FIB、PT、TT、D-D、AT-Ⅲ变化情况的研究无统一结论,对患者预后参考价值更是存在差异[16]。

本研究结果显示,观察组APTT、PT、TT、D-D 均高于对照组,AT-Ⅲ、FIB 低于对照组(P<0.05),提示心脑血管疾病患者凝血功能指标存在显著变化,与健康者比较,其APTT、PT、TT 水平上调,FIB、D-D、AT-Ⅲ水平下降。分析认为,凝血功能APTT、PT、TT各指标延长,提示患者的凝血功能水平下降,血管血液可能处于高凝状态,极易发生血栓[17,18]。而当D-D升高、FIB 下降时患者凝血功能、纤溶功能均下调,同样提示患者血液处于高凝状态。因此,监测心脑血管疾病患者凝血功能具有重要的临床价值。此外,本研究结果显示,预后良好者APTT、PT、TT、D-D 均低于病残者,AT-Ⅲ、FIB 高于病残者(P<0.05),表明心脑血管疾病患者预后良好和病残患者在凝血功能指标方面存在差异,可通过检测APTT、PT、TT、D-D、AT-Ⅲ、FIB 预测患者预后。因此,心脑血管疾病患者发病后,血管内皮损伤,刺激内源性和外源性凝血因子,从而FIB 被消耗形成纤维蛋白,造成抗凝物质缺乏,PT 被延长,增加血栓形成风险[19]。所以,良好预后患者对FIB、AT-Ⅲ的消耗相对较低,其水平高于病残患者。而D-D 水平可反映纤溶活性高低,其水平上升会促进血小板聚集,使机体处于高凝状态[20]。因此,可通过判断各凝血指标水平,判断心血管疾病患者预后,从而及时给予有效的干预,以改善患者预后。入院时及出血6、24 h,研究A 组APTT、TT、FIB与研究B 组比较,差异无统计学意义(P>0.05);而出血6、24 h,研究A 组PT、AT-Ⅲ高于研究B 组,D-D低于研究B 组(P<0.05),表明监测以上各凝血功能指标可一定程度判断心血管疾病患者出血倾向,尤其是PT、D-D 以及AT-Ⅲ指标对出血倾向判断价值更高,同时也提示凝血功能指标<3 个指标比正常值增加或降低<30%患者,其PT、D-D 以及AT-Ⅲ指标的异常情况相对更优。因此,临床可加强对入院时及出血6、24 h 凝血功能指标变化较大者的病情监测,及时发现异常,并给予针对性治疗,以降低致残、病死率。此外,研究A 组致残、致死率均低于研究B组,良好率高于研究B 组(P<0.05),表明凝血功能≥3 个指标低于或高于正常值30%患者预后相对较差,致残、致死率较高。因此,临床可将该类患者作为高危患者,重点监测凝血功能各指标,一旦发现患者凝血功能降低,尽快恢复机体血管调节能力的同时,实施有效的颅内减压措施,改善机体凝血功能和预后。

综上所述,对心脑血管疾病患者进行凝血功能检验可一定程度判断患者预后,≥3 个指标低于或高于正常值30%的患者预后相对较差,且PT、D-D以及AT-Ⅲ指标可判断其出血风险。