中、泰南传佛教音乐的结构二重性比较研究

2023-06-01董宸

董 宸

中、泰南传佛教音乐的结构二重性,是将时、空视为其表演实践的构成部分,从时间的历时意识出发看其音乐系统所表现出的共时结构性特征。也是指该类音乐在时、空向度上得到有序安排的各种社会实践。实践是动态的过程,时空就是社会实践的构成部分,它从时间意识出发,“社会系统的结构性特征对于它们循环反复组织起来的时间来说,既是后者的中介,又是它的结果。结构并不‘外在于’个人:从某种特定的意义上来说,结构作为记忆痕迹,具体体现在各种社会实践中,‘内在于’人的活动”(1)〔英〕安东尼·吉登斯:《社会的构成:结构化理论纲要》,李康、李猛译,北京:中国人民大学出版社,2016年,第23页。。也就是说,包括音乐在内的社会实践,其所表现内容的实质是时空的二重性结构。而民族音乐学研究自接受了结构主义和语言学的研究转向后,又逐渐受到后结构主义研究思潮的影响,同时结合历史人类学的历史民族音乐学也日益受到重视。由此,针对研究对象的音乐产品表现与时空结构的关联论证,既是研究重点、也是研究难点。本文尝试结合该观点,及长期针对南传佛教以诵经音声为主体的音乐文化调查研究积累,对南传佛教诵经音声文本、音乐系统构成、文化组织结构等问题展开关联讨论和阐释。笔者认为包含在南传佛教文化圈中的中国和泰国的南传佛教音乐内容,其文本和结构的异同实际上是时空结构二重性的表现,即与“社会时间”和“纪念碑式时间”两种历史时间、规范和形变的文化亲昵空间同构。而通过结构二重性对中泰南传佛教音乐文化进行比较研究,重点不仅是音乐结构和产品内容本身,还有音乐表征与时空观的同构关系,即对内隐于音乐的时空观的分析与论证。

一、中、泰南传佛教音乐的两种历史时间

中国西双版纳和泰国清迈的南传佛教音乐,共同包含在南传佛教文化圈的经典傣文亚佛教文化圈(2)“经典傣文亚佛教文化圈”与“傣泐南传佛教亚文化圈”在范围上具有较高重叠性,本人尝试提出“经典傣文亚佛教音乐文化圈”是立足于南传佛教主文化群体,将南传佛教文化圈范围内跨界使用的“Tuo Tham”(记录巴利三藏经典的傣文),作为区分音乐亚文化圈范畴的标识。早先张公瑾先生提出“经典傣文”,为地方民族文化学者支持,分布在中国西双版纳、临沧等地与缅甸掸邦东部、泰国、老挝,不同的国家、地区普遍使用该称呼或增加后缀,如泰北称兰纳经典文字(Tuo Tham Lanna)、老挝称为老挝经典文字(Tuo Tham Lao)、缅甸掸邦景栋称其为傣痕经典文字(Tuo Tham Khun)。当中,两地的音乐文化内容和结构虽然具有同质性,但各自在地方化发展过程中产生了一定的差异。这种异同在南传佛教音乐文化核心—中介—外围(3)杨民康:《贝叶礼赞——傣族南传佛教节庆仪式音乐研究》,北京:宗教文化出版社,2003年,第238页。文中观点认为核心层次指巴利语为主的佛教经腔,中介层次指傣语佛教经腔和大鼓舞曲,外围层次指佛教节庆歌舞音乐。本文沿用该分层框架,并对内容进行了一定扩展。层面有不同程度和形式的表现,而在导致音乐现象形成的时空线索中,历史是需要首先和重点探讨的内容。

赫兹菲尔德首先提出了“社会时间”和“纪念碑式时间”这两种时间概念,并进一步解读“认为‘社会时间’是日常经验的产物,在这样的时间中一切事件都是未知的,但却可以通过点滴的努力对事件施加影响,社会时间使得事件具有实在的意义。而‘纪念碑式’的时间则正好相反,它具有简约性和普世的意义,它将事件当做冥冥中早已注定的事情,是命运的某种应验,此外社会经验也被简约为集体的可预见性。”(4)Michael Herzfeld,A Place in History:Social and Monumental Time in a Cretan Town,Princeton,NJ:Princeton University Press,1991,p.257.Michael Herzfeld,Evicted From Eternity:The Restructuring of Modern Rome,Chicago and London:The University of Chicago Press,2009,p.10。转引自刘珩:《“空间清洗”、文化亲密性和“有担当的”人类学》,《思想战线》,2015年,第3期。赫兹菲尔德认为,将一个地方置于延续的历史之中加以考察,从而揭示时间变迁中的空间在社会和文化地貌的变化,并试图说明空间是如何受到历史变迁的影响,以及空间(包括附着于空间中的群体及其日常的政治行为、观念、习俗)是如何根据当下的实际需要,对历史进行妥协并加以选择,进而影响了人们对空间所进行的观念和行为层面的改造。

因此,对共同信仰南传佛教但分属中、泰两个不同民族国家的音乐文化形式,其中有两种时间观念在发挥作用,“社会时间”通常强调族群、民间叙事的记忆模式,具有碎片、模糊、偏差等特点;“纪念碑式时间”则常用于民族国家建构其时间观念和历史记忆,具有统一、整洁、规范等特点。因此,纪念碑式时间视角,极大影响了南传佛教音乐内容中具有稳定性的音乐文化整体构成方式;而社会时间的视角,则极大影响了南传佛教音乐内容中不同国家、地区风格内容的具体表现方式。

(一)纪念碑式时间:原生—次生—再生(5)杨民康:《云南与周边南传佛教音乐文化圈论纲》,《民族艺术》,2014年,第1期,第50—51页。文化层的构成

1.原生层的世居同源跨界族群构成

南传佛教音乐文化的原生层,指的是信仰南传佛教的中国傣族与泰国泰族在族源构成上属于同源掸傣(泰)跨界族群(Tai)。有关“掸”这一称谓的相关记载则可见东汉史书,“多数史家认为东汉的掸国乃傣族先民所建,史称‘滇越’”(6)傣族简史编写组:《傣族简史》,昆明:云南人民出版社,1986年,第9页。。“掸”,也就是“Siam”或“Syam”(7)黄慧琨:《从越人到泰人》,昆明:云南人民出版社,2014年,第28页。,该词源于梵语的“Syama”,“为‘金色’或‘棕色’之意”(8)净海:《南传佛教史》,北京:宗教文化出版社,2002年,第99页。,缅甸现在仍然使用“掸族”,泰国则称“暹”,最早出现在泰国11世纪的占婆碑铭上,其拉丁化的对音拼写一般写作“Syam”(9)庞海红:《泰国民族国家的形成及其民族整合进程》,北京:民族出版社,2012年,第36页。,三者意义相同。该族群源于中国古代百越,自古至今该族群及其先民的活动范围在地理上都是一个整体的片区,“中心范围应在老挝、泰国北部、缅甸东部、中国云南南部及西南部相连的这一大片区域”(10)朱占映等:《云南民族通史》(上册),昆明:云南大学出版社,2016年,第62页。。据此而论,不仅是血缘关系,该区域历史上复杂的民族构成和发展情况,形成宗教、地缘、族源等关系上的多维关联。

由此,原生层基础上的南传佛教音乐具有相应的地域性特征,即从整体的音乐文化角度来看,“其民歌、乐器、乐种皆拥有本土风格特点,呈地域性分布状态,并且其演唱往往以佛教或自然宗教节庆仪式为存在场所……”(11)同注①,第50页。。结合南传佛教以诵经为主体的音乐文化构成来看,诵经以语言为基础,同源民族语言相似性极高,但同时也有地方方言表达,且在有受到地域性民间曲调和音乐风格特征影响的情况下,表现出地方性特征。

2.次生层—信仰维度:核心—中介—外围

原生层傣泰跨界族群,国际上普遍称“Tai”,学界一般认为该称呼“是一个宽泛的语言学分类,它也曾经一度被视作一种广泛共享的文化”(12)〔英〕格兰特·埃文斯:《老挝史》,郭继光、刘刚、王莹译,上海:东方出版中心,2011年,第1页。。因此,从狭义角度看,其族源构成是中国云南傣族、缅甸掸族、泰北傣泐等信仰和族源联系都非常密切的族群。从广义的角度看,除了包含以上族群,族群还有族源联系变弱,但仍共同信仰南传佛教的泰国中部泰族,甚至还衍生出除同源族群外,对佛教内部同教派但不同民族之间的文化认同。因此,次生层主要指的是中、泰同源跨界族群在传统意义上的宗教横向传播交流影响下形成的共有宗教文化认同,强调地缘文化的共性特征。

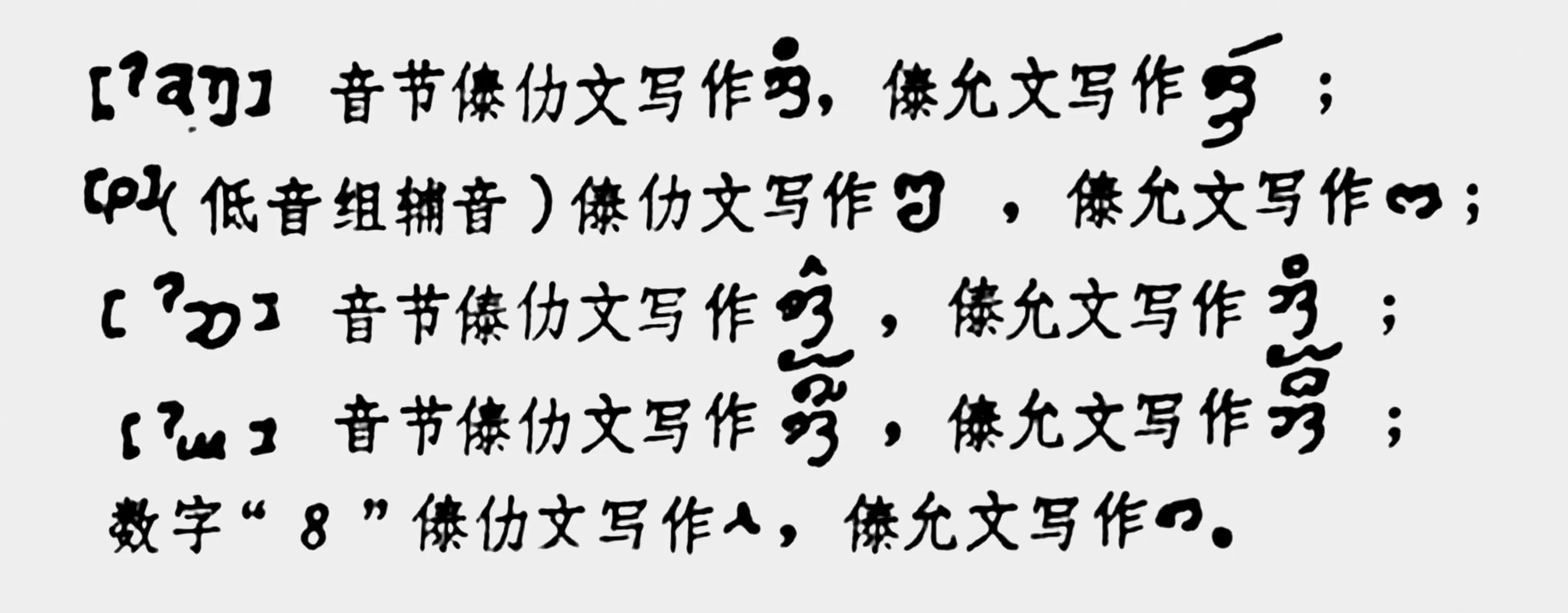

南传佛教巴利三藏经典的经文—诵经在内容上通用,但使用地方文字记写经文,因此形成基于传统地方文字使用而确立的跨界(国)亚文化圈分区。本文集中以中国西双版纳和泰国清迈为例进行音乐比较研究,两地包含在14世纪前后以泰北兰纳为核心形成,由泰国清迈、老挝琅勃拉邦、缅甸景栋、中国景洪四个中心城市构成的经典傣文亚佛教音乐文化圈的范围内。而后随着在地化的发展,产生地方文字的衍化现象,即泰国傣沅文(兰纳文)、中国西双版纳傣泐文(傣仂文)、缅甸掸邦傣艮文(傣痕文)。虽然“三个地区文字差异极小……傣仂文(笔者注,同傣泐文)与傣允文(兰纳文)原来书写传统上大概有些差别,但由于两地交往频繁,现在这两种文字对两个地区来说都是相互通用的。傣痕文与傣仂文的差别更小”(13)张公瑾:《傣族经典文字考源》,《中国民族古文字研究》(第二辑),1993年,第215页。,仅存在一些细微的差别(如图1)。同时,各地也确立了包含诵经音乐在内的宗教文化层内容,具体可以分为核心层—中介层—外围层。经典傣文亚佛教音乐文化圈分别对应分层的诵经音乐分别是:1)内容相同,记写文字相同,诵经风格基本一致的巴利语三藏及藏外经典;2)用地方语言阐释经典,并确立为带有地方化传统特点,内容有所不同,诵经风格有所差异的地方语故事经文;3)新编写与仪式内容相关,方言、内容和风格极具个人特征的请愿祝祷词、地方佛曲和民间音乐类型等。

图1.傣泐文与傣沅文的不同(14)同注①。

由此可见,次生层形成了同质信仰文化的层层包含和重叠,即构成稳定的多层差序的信仰认同关系。

3.再生层:国家在场与地方化

基于原生层和次生层的关系,随着民族国家的建立,拥有南传佛教信仰的各个区域开始形成从政治意义上来定义的民族和宗教。例如中国傣族是民族识别的结果,泰人也是“主要从政治意义上来定义的术语”(15)〔美〕戴维·K.怀亚特:《泰国史》,郭继光译,上海:东方出版中心,2009年,第1页。。由此,南传佛教音乐文化也开始了适应再生层(16)杨民康:《云南与周边南传佛教音乐文化圈论纲》,《民族艺术》,2014年,第1期。文中观点认为,再生层指南传佛教文化圈其上、其侧还有多个主文化层——具现代民族国家及其现代化政权特征的中国与东南亚各国政治文化圈(区)。——国家在场的地方化过程,表现出诸多自身的地方化特征。

首先,南传佛教诵经音乐作为直接表达,其载体为经文/经书,经典傣文亚佛教文化圈同时也使用了国家官方文字书写/记写的经文。

属于经典傣文亚佛教音乐文化圈的西双版纳、临沧等地,历史上很早开始一直向中央政府纳贡并接受册封。后至中华人民共和国建立,中国的官方语言和文字为汉语和汉字,并且从20世纪80年代开始推广普及九年义务教育,从根本上促进了汉语在少数民族地区的普及。但我国尊重信仰自由,坚持保护各民族传统文化,未用汉语规范某一个宗教信仰的经书、文本,而是由信仰群体根据习惯和自身意愿决定。由此,西双版纳传统佛寺在传承使用经典傣文经书的同时,还接纳了汉地僧侣和信众的禅修中心编订的拉丁字母对应汉字读音标注的课诵读本。

兰纳18世纪归附于泰中吞武里王朝,自此开始了中部泰族国家对泰北的合并,至20世纪曼谷王朝开始建立现代民族国家,逐渐在各地推广使用现代标准化的泰语和泰文代替地方文字和方言,并强化“泰族”这一国族观念,带来国家公民意识的发展(17)〔美〕戴维·K.怀亚特:《泰国史》,郭继光译,上海:东方出版中心,2009年,第193—231页。。伴随着泰国推行国家文化的一体化进程,同时贯通曼谷王朝历代国王对佛教进行的规范和改革措施也在不断向泰北推行(18)饶睿颖:《泰北佛教史》,北京:社会科学文献出版社,2021年,第194页。。由此,泰语泰文教育和宗教改革(19)宗教改革包括巴利经典的重修、规范;对佛学课巴利语考核制度进行规范和统一;泰语佛教文学作品的增加;僧咖教育、等级、管理制度的改革;进行传统教派的规范和改革;国王支持建立推行“法宗派”作为复兴教派,提倡严守戒律;其他教派则都归于“大众派”等。一道,促使泰文经书在以清迈为中心的泰北通用。目前泰北的寺院基本都使用泰文经书,在傣泐支系聚居的南府等地对经典傣文经书的应用相对较多一些,并且近年来傣沅聚居的府、市等有意识地加强了对傣泐文化传统的保护,但都需要对这种经典傣文进行专门的学习才能使用,日常较少见到。

其次,佛教音乐文化在仪式中会得到最外显的表达,国家在场的个性特征尤其表现在节庆仪式音乐的组织构成上。具体表现在传统节庆仪式与当地官方需求的配合、增加各自国家的官方节日等。

由此可见,从具有统一性的“纪念碑式时间”的历史视角,南传佛教文化的传播发展本身就一直维持了跨区域/政权/国别的特征,同时中国、泰国等具有相近地缘关系的国家也在密切而复杂的族源关系中形成了盘根错节的南传佛教音乐文化的关联结构。

(二)社会时间:区域生活经验的呈现

对拥有相对固定的族群、宗教、国家身份的群体来说,“社会时间”的实践多指全体民众相对零散碎片的事件,在一定程度上可以与目前新史学所强调的“社会史”(20)赵世瑜:《小历史与大历史:区域社会史的理念、方法与实践》,北京:生活·读书·新知三联书店,2010年,第5页。研究的范畴和方法交叉。如果需要了解这种地域、世俗生活的永恒性,就要探索与研究主题相关的,嵌入到村镇、社区中的生活经验和社会实践,这种实践会在规则和刻板中寻找妥协,而这种灵活性,就是永恒的一面(21)刘珩:《“空间清洗”、文化亲密性和“有担当的”人类学》,《思想战线》,2015年,第3期,第21页。。在对中国和泰国跨文化音乐结构的比较研究中,将它们置于“地方性的社会空间和活动轨迹之中”(22)同注⑤。就可以追溯目前相对缺乏的南传佛教的地域性生活经验,并将之与“纪念碑式时间”视角形成互补。

首先,泰北与中国云南省西南边陲的社会生活关联。历史上中国西南边陲与泰国地区就由于傣泰族群的同源关系而保持了紧密的发展关联,毕竟因政治特征而划分的“傣族”和“泰人”这样具有公民意义称谓,经历了从越人而后两千多年的发展过程。傣泰族群在早期地方政权统治时就有往来和通婚,关系非常密切,且在很长一段时间内处于相同的“庸那迦国”,即“兰纳王国”/“兰纳泰”王国(23)何平:《泰语民族的迁徙于现代傣、老、泰、掸诸民族的形成》,《广西民族研究》,2005年,第2期。的统治之下,西双版纳的地名源于当时兰纳王国的稻谷地管理测量单位(24)贺圣达:《东南亚文化发展史》,昆明:云南人民出版社,1996年,第72页。文中提到“西双版纳”为傣语音译,直译为“十二百纳”,“百纳”就是当时兰纳王国的稻谷地管理测量单位,是作为一个摊分税收征收和测量王国组成部分相对力量的一个有用的工具来使用的。。因此在现代国家建立前的漫长历史时间内,两地民众在生活上处于密切的关联之中。

其次,南传佛教信仰生活的相对独立与共生关联。传统信仰南传佛教的传统政权,无论是佛教王国还是地方政权,都具有相似的结构特征,不能单独用国家观或者宗教观来进行解读,而是一种与南传佛教信仰相关联的社会生活结构。

历史上兰纳(以清迈为中心、包含景栋)与西双版纳(以景洪为中心)都以“勐”来称呼自己的国家/地方政权,而这种前现代政体“勐”(muang,意为“共同”)的自称和背后的制度,指“以一座城市为中心建立起来的国家”(25)龚浩群:《佛与他者:当代泰国宗教与社会研究》,北京:社会科学文献出版社,2019年,第3页。,即“典范中心观”(doctrine of the exemplary center)(26)同注①,第4—5页。,是一种核心向外辐射的同心圆结构,国家的主权是多重和共享的,不是分割式而是等级式的主权。在东南亚相关历史文化研究中都有类似的描述和概念,如沃尔特斯认为早期东南亚的统治权源于一种神权观念,称为“曼陀罗结构”(mandala),即坛城(27)〔英〕O.W.沃尔特斯:《东南亚视野下的历史、文化和区域:区域内部关系中的历史范式》,《南洋资料译丛》,2011年,第1期。曼陀罗结构指在大致确定的地域内特殊且常不稳定的政治状况,这个区域没有固定的边界,每个曼陀罗都控制着数个附庸国,其中国王具有神权和“无所不在”的权威。,后来谭拜尔提出的“星系政体”(galactic polity)提炼总结得出“星系政体”结构图示(28)参考S.J.Tambiah,World Conqueror and World Renouncer:A Study of Buddhism and polity in Thailand against a Historical Background,Cambridge University Press,1976,pp.111-113,p.125.龚浩群:《佛与他者:当代泰国宗教与社会研究》,北京:社会科学文献出版社,2019年,第5页。星系政体的政治中心是国王的首都及其直接控制的地区,周围分散着相互独立依附于中心王权的单位,他们像小的星座单位,可以不断增加、复制,直到构成完整的庇护关系。。奥斯本的东南亚史也延续了该观点,提到同心圆可以代表佛教王国的权利本质。因此有学者主张,在传统东南亚世界里谈论“国家”是不合适的(29)〔澳〕米尔顿·奥斯本:《东南亚史》,郭继光译,北京:商务印书馆,2012年,第37—40页。文中观点认为,圆心是具有神性的国王,拥有绝对权力,中心之外国王的权利随着远离首都逐渐削减,认为边缘地区是不确定的可以渗透的。。本人也对其进行借鉴,用于解读南传佛教音乐(亚)文化圈的构成(30)董宸:《西双版纳南传佛教音乐文化的重构与变迁研究(1980—2016)》,北京:中国社会科学出版社,2019年,第36—38页。。总结来看,南传佛教文化的结构,是建立在同心圆基础上不断重叠嵌套的差序系统,信仰的神圣性和宗教文化认同是其核心的大传统。随着大传统向外传播,逐渐适应地方化传承,建立起有相对独立性的新的小传统单位,这种小的单位是可以扩展的,同时也是可以替换的,并且服从于历时发展中政权更迭的不稳定性。

其中南传佛教经典傣文亚音乐文化圈的范畴,基本重叠了摆润教派和傣泰同源族群分布区域,摆润教派自7世纪最早从泰国经缅甸景栋传入云南,此后在泰国逐渐发展兴盛,所产生教派分支再次从不同路线传入中国(31)参考刘扬武:《德宏傣族小乘佛教的教派和宗教节日》,《贝叶文化论》,昆明:云南人民出版社,1990年,第425页;郑筱筠:《中国南传佛教研究》,北京:中国社会科学出版社,2012年,第58、99—100页;董宸:《临沧地区南传佛教摆润与摆多教派诵经音乐风格初探》,《民族艺术研究》,2012年,第5期。。经过这种不断地反复、持续交流传播,摆润教派也与民族、地域文化结合,完成地方化过程并进行了较长时间的发展传承。因此中国西双版纳景洪和泰国清迈,在南传佛教同心圆结构以及亚文化系统重叠关联的基础上,加之地缘毗邻、族源相同,进一步巩固了其社会、文化生活的关联。虽然经历了历史上的政权更替和交叠,但是都在信仰向心力基础上确立了各自的地方化系统,保持着两地民众在信仰生活上既相互独立、又关联共生的认同关系。

第三,现代国家区隔。16世纪中期,兰纳逐渐衰落,后来成为缅甸的附属国。至18世纪与泰南吞武里王朝联合,结束了缅甸在兰纳的统治,同时归附于泰南吞武里王朝,自此开始逐步被中部泰族国家合并。通过教育改革(包括佛寺教育)、泰语泰文统一(包括经书诵经)、南传佛教改革(符合政治需要)等,完成了作为政治意义上“泰人”的民族认同。而中国西双版纳自汉朝起已经开始向中央政府纳贡并接受册封,直至1949年中华人民共和国成立,中国信仰南传佛教民族也逐渐形成了国家、民族、宗教的多重认同方式。由此,泰北与中国西南边陲基于原生族源关系,在地方政权的关联或相同政权统治下建立起的密切关联开始日益疏远,逐渐产生由于国别的不同而产生的政权特征差异。

第四,当代中、泰佛教文化新型传播方式的重建与新一轮地方化传统的发展。两地在现代国家的区隔下,由于中国宗教文化的断层得到恢复,境内南传佛教依托其区位优势以及与泰国在社会和宗教生活上的密切关联,开始恢复双方交往并重构自身的南传佛教文化传统。同时借鉴吸收泰国改革和发展经验,如佛寺教育、禅修体系、经典经书、仪式仪轨、诵经套曲等,根据中国社会发展现实,开始建构新一轮地方化传统。由此,中国南传佛教在现代国家的语境中,开始了与宗教生活关联的新发展,而这种灵活性,就是“社会时间”永恒的一面,也是其维系的传统和发展的生命力。

二、文化亲昵的近似与矛盾:中、泰南传佛教音乐结构的空间表达构成

南传佛教的音乐结构内容是两种历史时间的组织结果,而其所属的空间表达,则很大程度上嵌入到了村镇、社区、城镇的生活经验和社会实践当中。这种实践需要与刻板的规则之间寻找妥协,由此研究者“就必须进入到‘他者’的文化亲密性层面”(32)刘珩:《“空间清洗”、文化亲密性和“有担当的”人类学》,《思想战线》,2015年,第3期,第21页。,即文化亲昵。文化亲昵原为以民族国家为对象建立的研究模型,认为民族国家虽基于亲昵的建构,但不支持其对本体论意义的执著以及对静止、精英和归并的解读,反对刻板印象、普世主张和本质主义的观点;认为不能忽视地方性特点,民族志同时属于社会活动和诗性活动,因此支持对不同的文化解读,例如少数民族自决、文化异见等。可以说上述理论除了注意到对象化的规约之外,还为亲身体验的历史注入新的分析,从而去关注和恢复即便是最正规的权力和最抽象的知识的社会、文化和政治的根基所在。(33)观点整理自〔美〕迈克尔·赫兹菲尔德:《文化亲昵》,纳日碧力戈译,上海:译文出版社,2018年,第1—43页。如果将文化亲昵所针对的民族国家研究模型转译为普遍的社会实践,那么可以认为文化亲昵是一种探讨两极之间的近似与矛盾的表达模型,如果对应到南传佛教音乐文化对象当中,我们可以将此两极关系分别对应赫兹菲尔德提出的“纪念碑式时间”和“社会时间”。二者间的稳定性和可协商性,也对应了大传统和小传统的特征,同时形成了自上而下和自下而上的协同。也正是由此,我们可以看到南传佛教音乐的结构二重性中的时间和空间的关联同构(图2)。

若具体对中、泰音乐文化整体构成及其结构二重性表现方式进行比较。

首先,结合“纪念碑式时间”中的原生层、次生层、再生层三个维度,对中、泰南传佛教音乐构成的稳定性结构方面进行比较:

1.中、泰以诵经为核心的南传佛教音乐文化是同质关系,内容是三藏经典的直接表达,形式与仪式行为同形同构,形成核心—中介—外围三个层面的音乐大传统结构。

2.两国同源族群、毗邻地缘和南传佛教亚文化圈范畴基本重叠。

3.南传佛教音乐文化地方化传统的确立,与民族国家形成过程密切相关,通过自上而下确立传统,也影响了原生层和次生层维度,形成结构内容的关联调整,共同确立彼此的关系。

其次,结合“社会时间”比较中、泰南传佛教音乐不同分层中所包含的具体音乐内容:

1.核心层面,属于南传佛教的神圣性类型,是三藏经典教义教理内容的直接诵读表达,通常由僧侣主导诵经。例如,日常仪式通常以礼敬祈福和祭奠供养作为仪程主体,通过拜佛礼敬——祈福祝祷、供养——滴水达上——回向,获得功德的形式贯通,每个步骤对应巴利语诵经,仪式仪程与诵经音声同形同构。核心诵经的中、泰两地经文和组织方式等基本相同,具体诵经内容选择和经腔旋律稍带地方性风格,但整体上趋同。

2.中介层面,属于南传佛教的神圣性类型,具有沟通圣—俗、向信众弘法的意义,通常由僧侣或波章念诵、信众聆听的方式,内容是用地方语转译三藏经典中的教义教理写成的故事经书。例如,在仪式中,中介诵经常借助信众供养经书和僧侣念诵的互动行为达成世俗和神圣层面的联结,虽然组织形式和功能相似,但中、泰分别使用傣语和泰语经书,因此语言内容、经腔旋律等方面都有各自的表演特征,地方性风格表达更加明显。

3.外围层面,主要表现为自下而上的祈愿或反馈,主要分为三种类型:

第一,神圣性类型中外围层面的音声表达,是信众向神圣层面传达,与核心层和中介层有直接关联的音声类型。如中国傣族佛寺由执仪人——波章编写和念诵,穿插在仪式核心和中介层诵经中的请愿祝祷词、叙事诗等。泰国佛寺此音声类型在表现形式上与中国相似,但由于使用地方语言表达,具体语句内容和念诵风格具有典型的地方性、通俗性特征,且包含了个人发展创造的因素,因此风格差异较大。第二,贴近神灵信仰的音声表达,源于神灵信仰与南传佛教的复合构成,从仪式音声服务的对象看,更贴近神灵信仰,主要具有安抚献祭的功能。如中国傣族地区主要表现为原始宗教的影响,使用铓锣、鼓、铓等民间器乐,编写傣语叙事诗祭奠亡灵、神灵等。泰国则受印度教的影响,波章主持相关仪礼身着印度式长袍,编写泰语叙事诗祭奠亡灵、神灵,使用印度教咒语、法器、乐队等。第三,世俗性的音声表达,是世俗群体在仪式中的庆祝性歌舞、乐队表演,通常只有信众组织和参与。如重大节庆仪式的晚间佛寺外会搭建舞台,群众组织民俗歌舞、地方乐队表演等,是完全的地方化、民俗化的音乐舞蹈类型,具有世俗性的特征。中、泰虽然在民俗音乐、舞蹈、乐器等方面有部分相通或交叉,但是这类音声表达从具体的音乐组织和形态来看,两地有明显差异。

三、中、泰南传佛教音声文本的异同比较

本节将比较中国西双版纳和泰国清迈核心—中介—外围诵经音声文本的形态,分析其表现和特征,解读音声与时空二重结构的互证与深层同构关系。

(一)核心层:巴利经文——诵经风格比较研究

本节将比较中国西双版纳和泰国清迈两地仪式中僧侣《三皈依》的诵经(谱例1)。

第一,曲式。经文句式对仗且押韵,形成结构内循环的单句复述曲式,乐句为排比句、韵脚相同,三句构成一个小乐段,共有三个乐段,在单句复述循环基础上,乐段间建立了大的整体循环模式。

第二,音组关系。通过音级集合(pitch class set)的数字分析法(integer notation)(34)Allen Forte,The Structure of Atonal Music,New Haven and London:Yale University Press,1973:preface.王中余:《阿伦·福特音级集合理论研究》,上海音乐学院2008年博士学位论文。该方法用0—11这12个整数,指代十二平均律中从C至B所有的音高与音名。例如数字0,不仅代表所有八度不同的C,同时也代表等音关系的#B、D,数字1,不仅代表所有八度不同的#C,也代表×B、D,以此类推。分析两地课诵的音组关系及其旋律构成特征。西双版纳课诵的音级为E、F、G三音,数字关系为(3,5,7),以C(0)为首位进行移位,数字关系为(0,2,4)。根据旋律进行中出现的音级关系,首尾算数差为4,两个元素间的算数差分别为2,形成+2和+4的大二度级进和大三度音程关系。而清迈课诵的音级为D、F两音,数字关系为(2,5),以C(0)为首位进行移位,数字关系为(0,3)。根据旋律进行中出现的音级关系,首尾算术差为3,形成小三度音程关系。由此,两地课诵音级集合不能构成移位的相同关系,但由于音级组合简单,因此旋律平缓,多为音与音之间的稳定推进。但由于音级集合关系不同,因此旋律有各自表现。其中西双版纳课诵通过级进加大三度跳进的方式推进旋律,乐句结束落在音组后两个音;清迈课诵通过单音重复和小三度跳进的方式推进旋律,乐句尾音都落在音组首音。两地课诵旋律分别以“级进”和“单音重复”为主维持巴利课诵的平稳性,而大三度、小三度的音组跨度是两地旋律纵向波动幅度的特殊性表达。

第三,旋律组织方式。乐句的旋律组织遵循“依字行腔”(35)董宸:《音乐与认同:南传佛教巴利语课诵音声模式研究》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期,第13页。原则,通过内容不同和句式长短形成旋律变化。但是,两地的课诵旋律在依据巴利语字音表达的规范程度上有一定的差异。具体来看:

(1)课诵节奏对应经文断词、断句的表达规范。两地的巴利课诵整体上都运用单字对单音的基本对应方式,清迈课诵通过旋律节奏的统一对应和规范性变化区分词组和句子,课诵强调词组发音和断句的规范;而西双版纳课诵更强调基于统一节奏运用切分变化配合乐句整体的旋律波动,不刻意突出断词和断句。如第一句“buddham saranam gacchāmi”,清迈的课诵将buddham词组的两个音节分别用两个八分音符节奏对应。而saranam的三个字音加最后一个音节的尾音延长,用平均的四个十六分音符来表现,与前一个词达成整体上时值的统一,该词最后一个音节nam的尾音m,以一个十六分音符的形式,使得词组和节奏得到均衡和过渡。乐句的最后一个单词gacchāmi,不仅是一个中间有长—重音的三音节词,同时还是乐句的结束,因此通过不同时值的节奏组合予以表现,比如第一个字音ga用一个八分音符表现,与前一个词的节奏产生变化,产生区分,随即接两个连续的十六分音符突出长—重音,最后一个字音回到D音并用四分音符的延长时值表现,以达到断句的效果。西双版纳的课诵buddham的两个音节,使用前十六后八的切分节奏型予以表现,紧接着saranam的三个字音,第一个字音sa保持使用前一个字音的八分音符节奏型,并在第二个字音使用两个十六分音符对应一个字音的装饰,接着回到八分音符完成最后一个字音nam。随即仍然保持节奏型,使用三个八分音符对应gacchāmi的三个字音,乐句结束在第三音G,没有对最后一个词中的长—重音予以突出。

(2)课诵旋律对应巴利语发音的表达规范。清迈的课诵旋律基本表现了巴利语单音具有“长—重、短—轻”组合的发音规范,但西双版纳的课诵旋律,巴利语对“长—重音和短—轻音”的区分方式不明显。清迈的课诵第一句最后一个巴利词组的第二个音节cchā是长—重音,加之该字音正处于单句的黄金分割点处,因此这里不仅用单字对双音的大三度跳进突出,并且还通过与前后旋律时值的对比,进一步在旋律中强调了“长—重音”;在第二、第三乐段的第一个巴利词组的第三个字音ya是“长—重音”,通过前一字音单字对双音,以两个十六分音符从F向下滑落至D的方式进行了准备。并在持续D音上,以八分音符与前面十六分音符产生时值对比,凸显“长—重音”。而在西双版纳的巴利课诵中,同样处于黄金分割点处的“长—重音”cchā并没有突出,在第二、第三乐段的第一个巴利词组的“长—重音”ya处,与清迈课诵“长—重音”cchā的突出方式相似,使用单字对双音变化的方式予以强调,并与前后时值产生对比。

(二)中介层:地方语故事经诵经风格比较

本节将比较中国西双版纳和泰国清迈两地仪式中僧侣《巴拉密》诵经(谱例2)。

谱例2.

第一,曲式。该经文是采用巴利语唱诵的引子,加上《巴拉密》经文的正曲,形成结构内循环的单句复述体结构。引子虽然为巴利语但与核心巴利语课诵相比,旋律风格表现出向地方语故事经文的正曲旋律风格靠近的倾向。正曲部分,两本经书虽然内容大意相同,但叙述方式上不同,西双版纳的《巴拉密》是一句巴利语经文加一句地方语释义结合的方式,清迈的《巴拉密》则全部用泰语连贯地表达。此外,傣语和泰语在语言表述上也有一定差异,因此,地方语经文不仅旋律本身更具灵活性,而且僧侣诵经也有较明显的地方风格差异。

第二,音组关系。西双版纳诵经的音级为#C、#D、#F、#G四音构成,数字关系为(1,3,6,8),以C(0)为首位进行移位,数字关系为(0,2,5,7)。根据旋律进行中出现的音级关系,首尾算术差为7,一、二位和三、四位元素之间的算术差分别为2,二、三位元素之间的算术差为3,二、四位元素之间的算术差为5,形成+2、+3、+5、+7的大二度、小三度、纯四度、纯五度。清迈诵经的音级为D、F、G、A、C五音构成,数字关系为(2,5,7,9,0),以C(0)为首位进行移位,数字关系为(0,3,5,7,10)。根据旋律进行中出现的音级关系,三、四位和五、一位元素之间的算术差为±2,一、二位元素之间的算术差为3,二、四位元素之间的算术差为5,一、四位和二、五位元素之间的算术差为7,形成±2、+3、+5、+9的大二度、小三度、纯四度、大六度。由此,两地课诵音级集合不能构成移位的相同关系,彼此有一定的差异。再结合音程关系看,两地的诵经在相同的大二度、小三度、纯四度基础上,有纯五度和大六度的差异,这使得两地诵经的旋律进行和波动方式,产生一定风格差异。

第三,旋律组织方式。乐句的旋律组织遵循“依字行腔”原则,这里依照的地方语,即傣语和泰语。西双版纳傣语经文在巴利语8个元音、32个辅音基础上,增加了15个辅音字母和11个元音,以及6个声调;清迈泰语经文,32个元音为巴利语、泰语共用,44个辅音字母中16个为音译巴利语专用,还有28个是泰语的基本辅音,以及5个声调。由此,傣语和泰语故事经增加了更多的字母发音和音调,相应的诵经旋律在音调走向和波动上更丰富,更具地方性特征。

(1)旋律节奏:西双版纳诵经更具有口语的自由化特征,速度快,介于小快板和快板之间,且节奏结合了2/4拍和3/8拍;清迈诵经旋律节拍进行稳定,维持2/4拍的节奏。

(2)节奏型和音的组合关系:西双版纳诵经旋律,组合关系较为多样,且波动幅度较大,频繁使用跳进,单音重复仅作辅助在十六分音符行进的节奏型中出现,更强调音阶中音与音之间的组合变动和旋律波动关系。清迈的诵经旋律相对以级进和单音重复为主,中间穿插辅助跳进组合,整体来看旋律的波动较平缓。

(3)旋律进行方式和断句规范:西双版纳僧侣的诵经速度较快,且连续性强,断句不明显,句末以音组首音、四音(纯五度、主属关系)作为结尾的情况较多。且整个的旋律波动也围绕这两个音进行,二、三音级主要起经过作用,旋律整体上强调横向进行时音与音之间的组合变动和纵向围绕核心音的波动关系,该特征间接与巴利课诵断句断词不明显的特征相呼应。清迈的诵经,断句明显,每句最后都落在音组首音,并延长时值。乐句的旋律围绕音组首音上下波动,并且以级进和小三度跳进为主要旋律进行方式,且穿插在旋律中的跳进会随即通过级进解决,诵经强调字与字、音与音之间的横向组合关系。

(三)外围层:请愿祝祷词诵经风格比较

本节比较两地仪式中的“请愿祝祷词”,在此分别选取告知供养祈福词和邀请僧侣诵经词(谱例3)。

谱例3.

第一,曲式。属于单句复叙变奏的曲式结构,乐句旋律不仅具有显著的地方性特征,同时融入两位执仪人的个人风格,变奏丰富而灵活。

第二,音组关系。西双版纳诵经的音级为A、B、#C、E、#F五音构成,数字关系为(9,11,0,4,6),以C(0)为首位进行移位,数字关系为(0,2,4,7,9),具有中国五声性民族调式特征。清迈诵经的音级为F、G、A、B、C、D、E七音构成,数字关系为(5,7,8,10,0,1,3),以C(0)为首位进行移位,数字关系为(0,2,3,5,7,8,10),具有小调式特征。由此两地旋律进行中出现的音级关系,表现出完全不同的地方性风格特征。

第三,旋律组织方式。在地方语“依字行腔”的基础上,更多地表现出念诵者的个人风格,同时由于内容富于变化,诵经也体现出自由即兴的特征。因此不仅中、泰外围诵经内容和风格会有较大差异,甚至同一地方的不同人诵经也会各具风格。

(1)诵经的旋律节奏:西双版纳诵经为自由的散板,速度快,具有显著的口语化特征;清迈的诵经节奏型为基本稳定的2/4拍,更具歌唱性特征。

(2)节奏型和音的组合关系:两地在存在节奏差异的情况下,西双版纳经腔的旋律变奏较丰富,极少用单音重复;节奏变化多,多用附点切分,整体的旋律波动幅度较大,纵向韵律感较强。清迈经腔多使用稳定的节奏型,旋律以单音重复和上下级进为主,搭配跳进,单字音延长的旋律表现方式很有特色,整体的旋律波动较为平缓,横向旋律线条感明显。

(3)诵经的旋律进行方式和断句规范:西双版纳诵经具有典型的五声性特征,旋律以音组中的首音为核心音上下波动进行,级进和跳进的组合方式多样,断句不明显,乐句终止在音组中的第五音。清迈的乐句旋律也以音组中的首音为核心音上下波动构成,以上下级进为主、小幅跳进为辅构成旋律波动,同时以单字延长完成一个乐句的旋律波动,断句明显,乐句终止在音组首音。

四、中、泰南传佛教音乐中的时空结构二重性

基于上文对时空结构二重性中的两种历史时间和文化亲昵空间的分析,具体比较中、泰南传佛教音乐“核心—中介—外围”分层规律中的音乐文本,论证音乐实践与时空结构的同构。由此,先总结南传佛教音乐内容的组织结构,继而分析阐释音乐中的结构二重性表达。

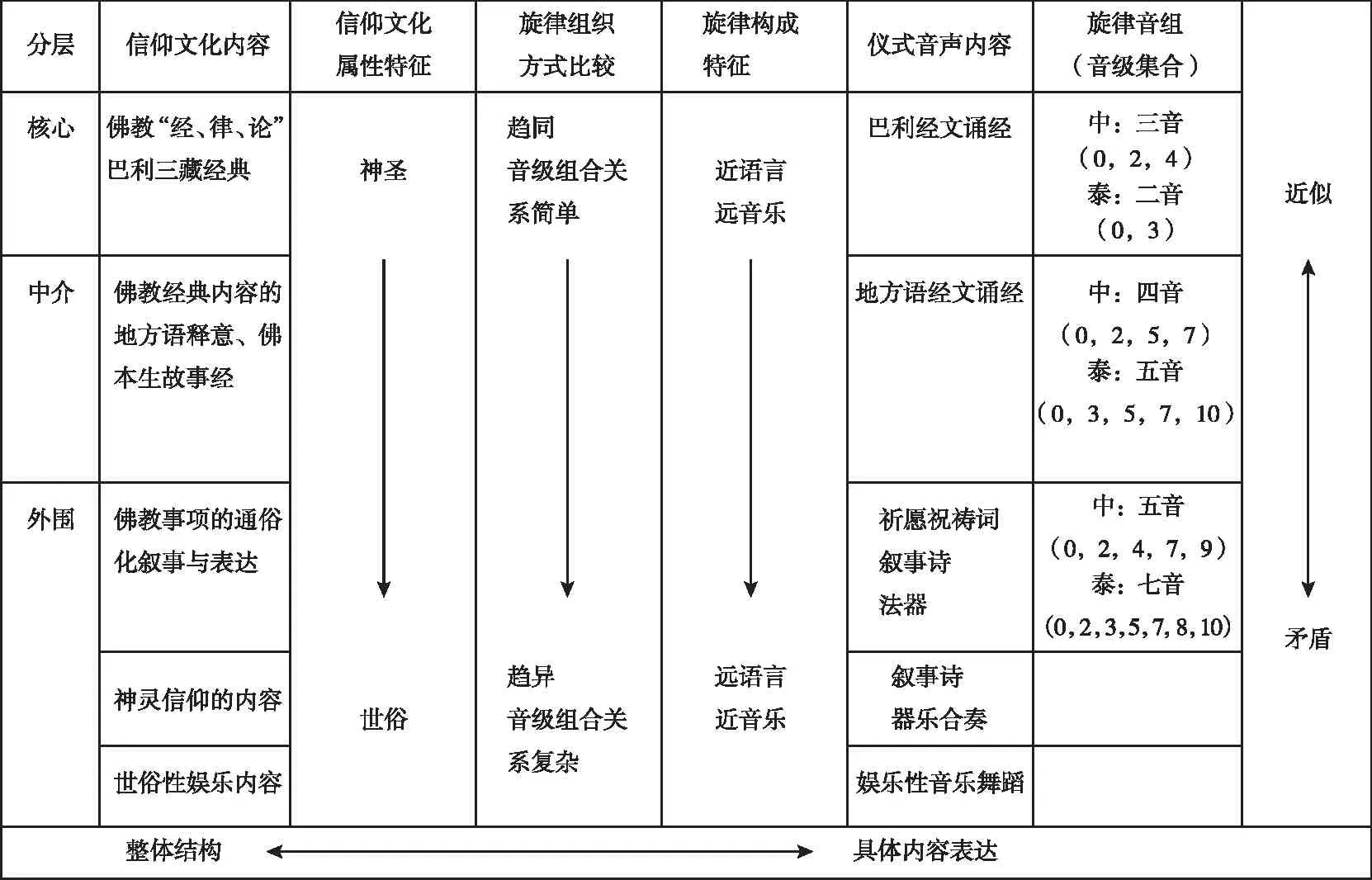

中、泰南传佛教音乐的分层规律及其诵经音声内容(表1),形成从趋同到趋异、差异越来越大的过度,上述音乐变化现象层层递增的背后是地方化旋律风格的凸显。整体看,越是趋同的音声旋律构成方式,就越具有近语言远音乐的特征。音组简单、音级组合方式少,旋律波动小、变化少的收拢性旋律对应内敛、包容、平和的南传佛教文化属性,其经腔内容则是南传佛教信仰文化的核心教义教理。反之则表现出远语言近音乐的特征,音组复杂、音级组合方式多、旋律波动大、变化多的开放性旋律对应外显、欢腾的世俗/民俗文化属性,相关内容则是信众复合、多样信仰需求的表达。具体看,核心层为二音、三音音组,音级组织关系简单,课诵内容相同,风格差异不明显;中介层使用四音、五音音组,音级组织方式增加,课诵内容各自使用地方语言,旋律的地方性风格开始凸显,表现出风格的差异;外围层拓展到五音、七音音组,音级组织方式继续增加,表达的内容也更加的地方化、通俗化,旋律完全用各自的地方性风格表达,差异更加明显。

表1.中、泰南传佛教音乐内容组织结构

通过对音乐组织结构的比较,可以看出,同属于经典傣文亚佛教音乐文化圈的西双版纳和清迈的经腔,其音乐组织中倾向于有规则和稳定表现的音乐文化整体构成方式,对应纪念碑式时间的原生—次生—再生分层中,主要在次生层塑造起一种简约且具有普遍意义的公共记忆。与此相对的在其他分层中具有自身独特个性和可变性的表现因素,决定这些的就是社会时间。这种稳定和变化塑造起了一种文化亲昵的近似和矛盾的变动张力,这种张力使得同质、稳定的体系不会被变动的语境所推翻,而是在这种复杂、异构的方式中,巩固了文化亲昵的建构,形成了行为的语境,使得变动的个体在结构中更具生命力。这种相对变化和互补的共生关系才真正使得南传佛教音乐中的时空二重性结构得以永固。

在音乐的具体表达中,时空两极特征相互勾连,绝不会区隔表达。正如对赫兹菲尔德的解读中所说,纪念碑式时间塑造的简约、干净的编年史内容,这种僵化刻板貌似永恒,但规则都是短暂的,它实际上具有区隔性和被遮蔽的内容。真正与实践经验相关的维系传承都需要在社会生活的不停侵蚀、参与和完善下,才能够获得最为坚实的存在理由,赋予其意义的社会生活才是永恒的(36)刘珩:《“空间清洗”、文化亲密性和“有担当的”人类学》,《思想战线》,2015年,第3期,第22页。。因此,在两种历史时间构成的文化空间当中,南传佛教跨界交叉、多维共生的关系,使得其音乐二重性结构是在一定的规则稳固以及永恒的调试变动之间关联同构的。“这种对称以摇摆的方式达成平衡,不是完全固化的。变化是构成有效传播的缝隙接口……也是认同得以实现的内驱力,并统合差异”(37)董宸:《音乐与认同:南传佛教巴利语课诵音声模式研究》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期,第40页。。由此形成一种永恒的文化形式,保存和延续其文化亲昵。

结 语

南传佛教文化在发展过程中形成民俗文化原生层、宗教文化次生层和国家在场再生层(38)杨民康:《云南与周边南传佛教音乐文化圈论纲》,《民族艺术》,2014年,第1期。的结构基础。这个结构的确立是一个不断反复,并且打破僵化和文化绝对化的过程,由此,该过程也是一种以佛教为核心的、认同多样文化特征的地方化传统确立过程。

其中,一方面是佛教音乐依托文化形成从神圣到世俗、从核心到外围的区分界限和组织规则,而僧俗二众从观念到行为都符合并巩固了与此相关的一整套南传佛教信仰社会秩序、宗教文化构成等方面的要求和准则。另一方面其内容是宗教意识形态本身的表现,它通过音乐和仪式,在人的实践中获得认同和生命力,获得其时空发展中的同构意义。这种意义的确立,就是信众不需要面对单一文化的绝对化地灌输,他们从中看见并非纯粹的信仰文化本身,而是作为信仰社会共同体来共同组织、团结、分工并满足信仰需求的方式。

由此可见,不同南传佛教信仰区域共同的音乐组织方式在纪念碑时间和社会时间的两种历史时间中构成,在文化亲昵的规则和变动中,该组织方式通过宗教文化持有者不断的切实参与得到强化,从而完成了包含音乐在内的宗教文化的社会化过程。在这个意义上,音乐组织构成本身就具有复合性功效,我们可以看到与之相伴的表象行为。不同于佛教教义教理本身进行规劝的单一绝对的修行和权利,信仰复合性表现不仅在文化上作用于现实层面的方式运作,更作用于人们的观念和思想。也就是说,南传佛教文化复合性构成,不仅表现为一种事实性行为,而且借由表象的仪式行为和音声操作,达至满足人们思想观念需求的目的。这个过程也反过来说明南传佛教文化的地方化推行,能够与地方民俗传统、现实社会的发展、国家政治等不同边界、不同层面进行适应、对接,最后实现共同组织,形成宗教文化的自律和自洽。从这个角度看,音乐二重性结构的实质,并非音乐实践的一系列表象组织,而是音乐与时空同构所完成的整体内化的过程。