生命历程视角下留守经历对大学生健康的影响研究

2023-06-01张振宇

张振宇

(济南大学 政法学院,山东 济南 250022)

一、问题的提出

习近平总书记指出:“青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量,国家的希望在青年,民族的未来在青年。”①2019年4月30日习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话。大学生是青年的主力军。教育部《2021 年全国教育事业发展统计公报》显示,全国各类高等教育在学总规模4430万人,总量居世界首位②教育部发展规划司:《2021年全国教育事业统计主要结果》,http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202203/t20220301_603262.html,2022年3月1日。。大学生群体作为较高学历群体,是国家未来社会建设的主力军,其健康状况无疑具有重要的社会意义,其健康问题受到社会各界普遍重视。此外,大学生仍旧处于从学校到职场的转型阶段,其健康状况在这一转型时期的发展及可能出现的潜在问题不容忽视。健康作为重要的先决性要素和前提性条件,直接或间接影响着人力资本的投资效率和收益率。大学阶段是体质增强和素养提升的关键期,大学生健康状况不但影响着未来人力资本的效用发挥,也是大学生顺利完成学业、实现人生理想和个人价值的前提性条件。从学术角度分析影响大学生健康的主要因素和相关机制,进而为大学生健康教育引导工作提供科学的决策依据,具有重要的理论价值和现实意义。

以往健康社会学的研究多从社会经济地位和生活方式角度分析大学生健康的影响因素。社会经济地位论的观点认为,社会经济地位与个体健康水平之间存在显著的正相关关系,即社会经济地位较高群体的健康状况往往优于社会经济地位较低群体①②Feinstein J. S,The Relationship between Socioeconomic Status and Health:A Review of the Literature,The Milbank Quarterly,Vol.71,No.2,1993,pp.279-322.。基于这一研究结论,国内一些学者对我国大学生家庭阶层地位与其健康发展之间的关系展开了讨论。曾迪洋和洪岩璧基于北京市大学生的追踪调查研究指出,大学生的家庭经济状况越好,身心健康水平越高③曾迪洋,洪岩璧:《家庭背景、校园生活与大学生健康》,《东岳论丛》,2020年第4期。。

生活方式论的观点认为,个体生活方式是影响健康状况的重要因素和中介机制之一。国外诸多研究已经探讨了生活方式对健康水平造成的影响,比如,合理的饮食结构、长期坚持锻炼对健康的促进作用以及吸烟酗酒等对个体健康造成的负面影响已成为学界的共识④Beydoun M. A.,Wang Y,How do socio-economic status,perceived economic barriers and nutritional benefits affect quality of dietary intake among US adults?,European Journal of Clinical Nutrition,Nutrition,Vol.62,No.3,2008,pp.303-313.。国内以往一些针对大学生群体的调查研究也表明,饮食习惯、作息习惯、锻炼习惯、吸烟、饮酒等生活方式是影响大学生群体健康水平的重要因素⑤⑥Diane Von Ah,Sheryl Ebert,Anchalee,et al.,Predictor sofhealth behaviors in college students,Journal of Advanced Nursing,Vol.48,No.5,2004,pp.463-474.。

在社会经济地位论和生活方式论之外,本文试图从生命历程视角出发,分析留守经历对大学生健康的影响。生命历程是近年来健康研究的新视角,石智雷和吴志明的研究指出,对健康不平等形成机制的研究应从当前的社会经济因素转移到生命历程的“上游”⑦石智雷,吴志明:《早年不幸对健康不平等的长远影响:生命历程与双重累积劣势》,《社会学研究》,2018年第3期。。从生命历程视角来看,个体早期的生命事件和生命轨迹对其长远的发展状况具有重要影响,具体到健康领域,体现为个体早期经历对其健康具有重要影响。留守经历无疑是一种相对重要的和比较特殊的个体早期经历。随着中国现代化、工业化和城市化的不断推进发展,工作流动和地域流动加强,儿童留守逐渐成为一种重要的社会现象。东北师范大学中国农村教育发展研究院发布的《中国农村教育发展报告2020-2022》研究显示,2021年全国义务教育阶段农村留守儿童达到1199.2万人⑧光明网:《中国农村教育发展报告2020—2022》,http://m.gmw.cn/baijia/2022-12/26/36256096.html,2022 年12月26日。。围绕留守儿童现象,以往研究较多地探讨了留守经历对留守儿童自身短期健康的影响,但在更长的生命历程视角下分析留守经历对个体健康长期影响的研究还相对较少。尤其是在大学生群体中,探讨留守经历对他们当下健康状况影响的研究更是缺乏。虽然目前国内已有一些研究注意到该问题,比如温义媛和曾建国在针对大学生人格与心理健康发展的研究中指出,留守经历显著影响大学生的心理健康和人格特征,曾经有过留守经历的大学生在心理症状检出率、人际敏感度、精神质得分等方面均高于无留守经历大学生⑨温义媛,曾建国:《留守经历对大学生人格及心理健康影响》,《中国公共卫生》,2010年第2期。。但截至目前,学界相关研究数量依旧太少,而且已有研究多基于特定地域或者个别学校样本,样本代表性较差,影响了研究结论的稳健性和可信度。此外,这些研究探讨的主题比较单一,对留守异质性的讨论偏少,比如,留守开始的不同年龄时段对大学生健康的影响是否存在差异?存在何种差异?基与此,在以往研究的基础上,将借助生命历程理论,使用具有代表性的全国大学生调查数据,深入讨探留守经历及其开始的不同阶段对大学生健康的影响。

二、文献综述与研究假设

近几十年来,生命历程理论逐渐成为健康行为与健康不平等研究的重要分析框架。该理论关注因为社会变迁发生的个体生命事件在个体生命轨迹中出现的顺序和发生过程,以及这一过程对个体产生的影响①Glen H. Elder,The Life Course as Developmental Theory,Child Development,Vol.69,No.1,1998,pp.1-12.Friedman E.,Jennifer K. M.,Connor M.S.,et al.,Childhood Adversities and Adult Cardiometabolic Health:Does the Quantity,Timing,and Type of Adversity Matter?,Journal of Aging and Health,vol.27,No.8,2015,pp.1311-1338.。Linda K.George 进一步分析了基于生命历程理论的健康影响的时间效应,即个体经历某一特定事件的时间长度、发生时间不同,对个体会造成不同的健康效应。具体说来:个体经历某一特定事件时间越长,就越可能强化该事件对健康的影响效应;个体重要生命事件和特殊经历发生的时间或者年龄阶段不同,给个体健康造成的影响也会有所不同②Linda K. George,Taking Time Seriously:A Call to Action in Mental Health Research,Journal of Health and Social Behavior,Vol.55,No.3,2014,pp.251-264.。

在生命历程理论启发下,越来越多学者开始关注早期经历对个体健康的持续影响,将健康不平等研究置于更长时段的生命周期之中,不仅关注当下影响个体健康水平的因素,还进一步追溯到生命历程早期阶段开展健康分化的根源探寻。家庭是儿童成长过程中较为重要的微环境系统,父母教养、亲子关系以及家庭氛围等均对儿童身心发展发挥着至关重要的作用③刘杰,孟会敏:《关于布郎芬布伦纳发展心理学生态系统理论》,《中国健康心理学杂志》,2009年第2期。。由于长期与父母分居异地,缺乏父母双方或一方的持续陪伴、关爱和教导,与父母间情感交流和互动相对减少或缺失,留守儿童更有可能在学业表现、社会交往、社会行为以及身心健康等方面出现相关问题④⑤⑥谭深:《中国农村留守儿童研究述评》,《中国社会科学》,2011年第1期。。首先,幼年期良性亲子互动的相对缺失会使儿童产生一定的分离焦虑感,这种早期不良情感体验可能会影响儿童人格的形成和精神健康的长远发展,甚至会影响其成年后的人际交往能力。有学者认为,由人际关系问题导致的社交焦虑与社交回避等行为模式在女大学生群体中普遍存在,而不良的人际关系容易引发焦虑、抑郁等不良情绪,严重的情况下可能导致出现抑郁症、社交恐惧症等⑦武晓伟,万芝敏:《女大学生心理资本、人际交往与主观幸福感的关系研究》,《山东女子学院学报》,2023 年第2期。。其次,儿童在父母外出后遇到困难时,难以得到及时帮助,在日常生活中缺乏足够陪伴和照顾,与父母之间疏于情感交流,家庭亲密度相对较差,这些问题都可能会导致留守儿童缺乏心理安全感和自我认同感,从而产生自卑、敏感、抑郁等消极心理⑧⑨张德乾,仰和芝:《亲情呵护缺失:聚焦农村留守儿童交往》,《中国统计》,2007年第6期。。

早期经历是健康分化的起点和基础,生命历程早期阶段遭受的身体损伤、营养失衡、情感缺失以及精神创伤等将严重影响个体的生理发育和心理发展,甚至造成不可弥补的身心伤害,对成年后的健康状况形成持续性影响⑩⑪⑫Levine Morgan,Cole Steven,Weir David,et al.,Childhood and Later Life Stressors and Increased Inflammatory Gene Expression at Older Ages,Social Science & Medicine,Vol.130,No.7,2015,pp.16-22.。生命历程中经历的某些重要事件有可能改变个体原有的发展轨迹,对未来生活形成长远影响,因此,早年留守经历不仅影响儿童期的身心发育,还将会对其成年后的健康状况带来持续影响。例如,姚远和张顺通过对西安某高校大学生的研究发现,留守经历显著降低了青年群体的心理健康水平,且留守时间越长,大学生的心理健康水平越差。基于上述分析,提出研究假设1。

假设1:留守经历对大学生健康水平具有显著的消极影响。

按照生命历程理论时间次序效应的解释,个体生命历程中重要事件或者生活经历所发生的时间节点或年龄阶段不同,对个体健康的影响也会有所不同①Linda K. George,Taking Time Seriously:A Call to Action in Mental Health Research,Journal of Health and Social Behavior,Vol.55,No.3,2014,pp.251-264.。而留守经历的影响可能存在“冲击衰退”和“依恋中断”两种作用机制,其中“冲击衰退机制”提出,随着时间的推移,个体能够逐渐适应和消化负面事件的影响,负面冲击对其心理的伤害会慢慢衰减②Smith K.P.,N.A. Christakis,Social Networks and Health,Annual Review of Sociology,Vol.34,2008,pp.405-429.。从这一理论逻辑出发,留守开始的阶段越早,对大学生健康的影响程度越弱。“依恋中断机制”则认为,个体在婴幼儿时期与父母的关系形态将对其后续成长发展产生持续影响,在生命历程早期与父母分离的个体,将在相对缺少良性亲子互动关系的环境中长大,其依恋心理被强制中断,这将对青少年的身心发展造成终身性、持续性的损伤③Thompson R. A,Early Attachment and Later Development:Familiar Questions,New Answer,Handbook of Attachment:Theory,Research,and Clinical Implications,New York:Guilford Press,2008,pp.348-365.。根据这一理论,可以认为留守开始的阶段越早,对大学生健康的影响程度越强。据此,提出研究假设2及两个竞争子假设。

假设2:留守开始时间阶段的不同对大学生健康的影响存在差异。

假设2.1:留守开始的阶段越早,对大学生健康的影响程度越弱。

假设2.2:留守开始的阶段越早,对大学生健康的影响程度越强。

三、数据、方法与变量

(一)数据与方法

本研究数据来自“中国大学生追踪调查”(PSCUS),该调查由中国社会科学院社会学研究所主持实施,以在校大学生及毕业生为调查对象,较为全面地收集了大学生学习、日常生活、健康、价值观以及就业等方面的信息④有关PSCUS的详细介绍可参见调查项目的官方网站:http://www.pscus.cn/。。PSCUS 历经多年发展,形成了丰富的调查数据,逐渐成为有关中国大学生研究领域内知名的调查数据库。PSCUS 在不同调查年份会根据政府政策、社会热点适当优化调整调查内容,大学生健康是该调查的重要研究内容之一,该调查所积累的大学生健康方面的丰富信息为本研究提供了宝贵的数据资源。本研究使用PSCUS2019年调查数据,去除变量的缺失值之后,有效分析样本为7068个。

本研究共有自评身体健康、自评心理健康和心理疾患等级三个因变量,其中,身体健康、心理健康为1—5级的序次变量,心理疾患等级为1—4级序次变量,因此本研究采用序次Logistic模型进行分析。

(二)研究变量

1. 因变量

本研究因变量为大学生健康状况。在以往相当长的时间里,健康被认为是身体没有疾病,可以正常开展工作和生活的一种状态。世界卫生组织提出:“健康不仅仅是没有疾病,不体弱,还是一种躯体、心理和社会功能均臻良好的状态”①《世界卫生组织宣言》,孙牧虹译,《中国心理卫生杂志》,1988年第6期。,这一界定表明健康不仅包括生理健康,还包括了心理健康和社会健康,更加突出了健康内涵的多维理解。因此,本研究选择从身体和心理两个方面分析大学生健康状况,具体说来,采用自评身体健康反映大学生的总体身体健康状况,采用自评心理健康和心理疾患风险两个变量反映大学生的心理健康状况。

自我评价健康的测量方式一直受到种种质疑,比如因为回答的主观性导致健康评价标准的不一致②Mathers Colin D,Towards valid and comparable measurement of population health,Bulletin of the World Health Organization,Vol.81,No.11,pp.787-788.。但是大量的相关实证研究仍然证实自评健康是一个相对有效且便利的综合性健康指标,仍旧具有较好的信度,不仅能够很好地预测个体死亡风险③Idler Ellen L.,Benyamini Yael,Self-Rated Health and Mortality:A Review of Twenty-Seven Community Studies,Journal of Health and Social Behavior,Vol.38,No.1,1997,pp.21-37.,亦能在较大程度上反映出不同人群在诸如慢性病、行动不便、疼痛感受等生理疾病方面的差异④齐亚强:《自评一般健康的信度和效度分析》,《社会》,2014年第6期。。健康内涵的多维性也决定了自评健康不失为一个有效测量健康的综合性指标。因此,本研究采用自评身体健康和自评心理健康来观察测量大学生的身心健康状况。在PSCUS 调查数据中,自评身体健康主要依据被调查学生对下述问题的回答“从总体上说,您认为自己的身体健康状况如何”,对这一问题的回答包括“很不好”“不太好”“一般”“比较好”“很好”五个等级,本研究依次赋值为1—5 分,数值越高表示自评身体健康状况越好。自评心理健康主要依据被调查学生对下述问题的回答“从总体上说,您认为自己的心理健康状况如何”,针对该问题的回答和赋分与自评身体健康变量相同。

本研究使用PSCUS调查中的凯斯勒心理疾患量表(K10)评估大学生的心理疾患状况。该量表包括10 道题目⑤该量表主要是让大学生根据最近1 个月实际情况做出选择,10 个题目分别为:最近1 个月,无缘无故地感觉到劳累?最近1个月,感到紧张?最近1个月,紧张到没有什么事情可以使您平静下来?最近1个月,感到无助?最近1 个月,感到休息不好且不安?最近1 个月,感到坐立不安?最近1 个月,感到沮丧?最近1 个月,感到任何事情都很困难?最近1个月,感到任何事情都不能提起您的兴趣?最近1个月,感到没有什么价值?,内容是询问受访大学生最近一个月所经历焦虑、压力等心理症状的频率,每个题目的答案包括“几乎没有”“偶尔”“有些时候”“大部分时间”“所有时间”五个类别,分别赋值为0分、1分、2分、3分和4分。将10道题目分数求和,总分为0至40分,按总分由高到低将被调查者的心理健康状态划分为四个等级:“20—40分”为4级,表示患心理疾患的危险性高;“12—19分”为3级,表示患心理疾患的危险性较高;“6—11 分”为2 级,表示患心理疾患的危险性较低;“0—5 分”为1 级,表示患心理疾患的危险性低。

2. 自变量

大学生留守经历是本研究的核心自变量。在PSCUS2019 的数据调查中,通过询问“您在上大学之前有没有留守经历”来测量大学生的留守情况,其中,留守经历的界定标准为父母长期外出务工,且时间在六个月以上,没有在身边照顾孩子,孩子主要由其他亲属照料长大。本研究把留守经历处理为虚拟变量,参照组为没有留守经历。此外,PSCUS 还询问了“您最早在下列哪个阶段有过留守经历”。答案包括小学前、小学1—4 年级、小学5—6 年级、初中1—2 年级、初中3 年级、高中1—2年级、高中3年级/高3复读,这一变量可以帮助检验留守经历开始的不同阶段对大学生健康所产生的不同影响。本研究把留守经历进一步处理为“没有留守经历”“小学前留守”“小学阶段留守”“初中阶段留守”“高中阶段留守”,并分别赋值1—5。

3. 控制变量

家庭背景是本研究的重要控制变量。社会学对家庭背景的分析,主要考察家庭在社会结构中所处的阶层位置。在反映家庭背景的诸多指标中,家庭社会经济地位是核心指标,家庭社会经济地位代表了家庭占有社会资源的多寡,是代际资源传递和代际影响的重要因素。家庭社会经济地位主要通过家庭文化资本和家庭经济地位来测量。根据以往研究,本研究采用父母受教育程度对家庭文化资本进行测量。基于PSCUS 调查了受访大学生的父母受教育程度,本研究进一步将父母受教育程度转换为受教育年限,具体转换方式为:未接受过正式教育为0 年、小学为6 年、初中为9 年、高中/技校/职高/中专为12 年、高职/大学专科为15 年、本科为16 年、硕士/博士研究生为19 年。最后计算父母的平均受教育年限作为控制变量纳入模型。家庭经济地位相关调查通过询问被访者“与周围同学相比,您的家庭经济条件如何”进行测量,答案包括“很不好”“不太好”“一般”“比较好”“非常好”五个层次,依次赋值1—5 分,分数越高表示家庭经济状况越好。

本研究还纳入了学校层面的控制变量,包括大学生所在年级和学校层次。不同年级的大学生健康存在一定差异,因此本文把年级作为控制变量,并处理为一年级、二年级、三年级及以上三个类别,分别赋值1—3。在学校层次方面,考虑到我国高等教育体系存在一定分化,本研究将学校类型区分为高职院校、普通本科学校和重点本科学校,其中重点本科学校包括原“985”高校和“211”高校,三种类型高校依次赋值为1—3。

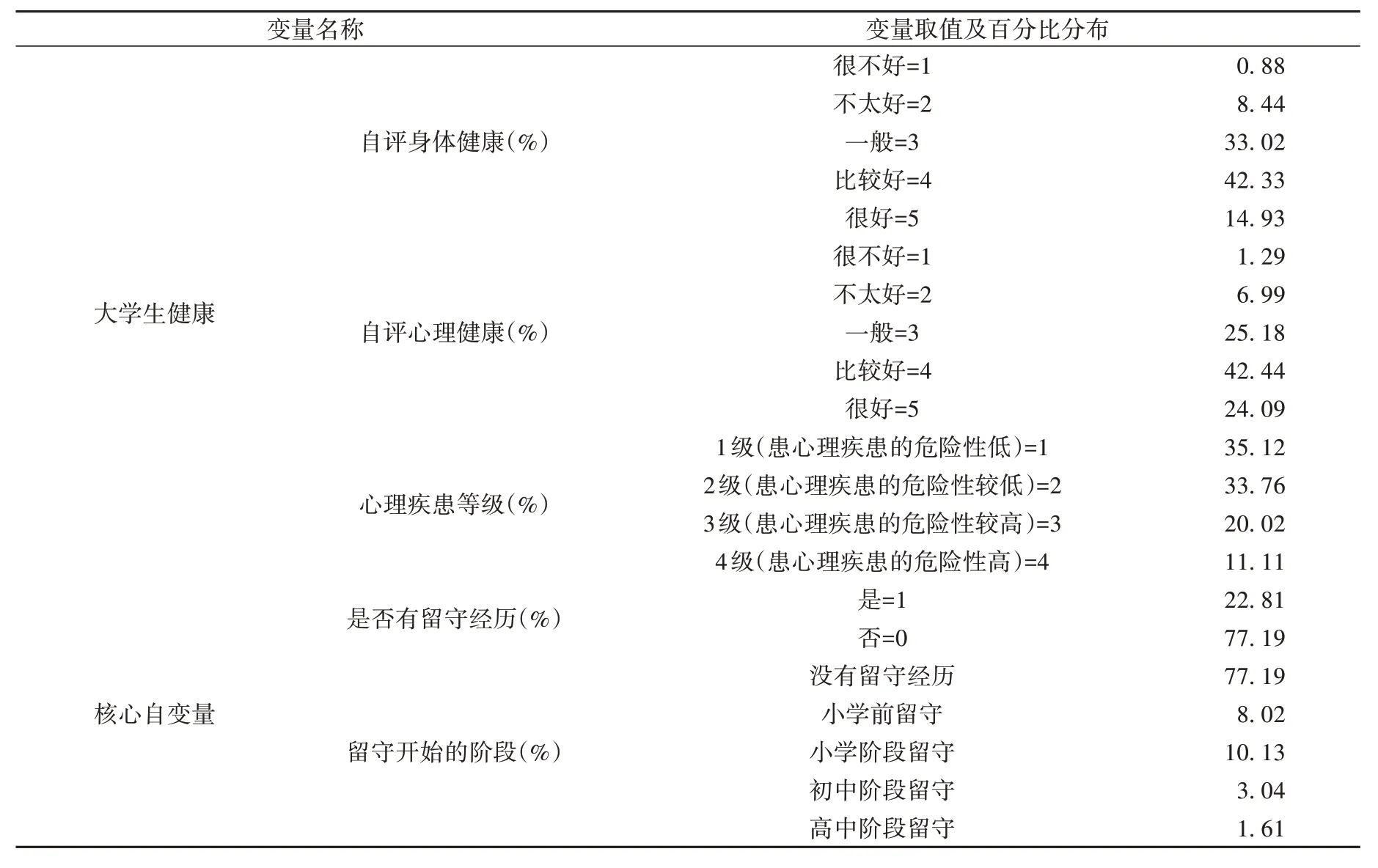

在其他控制变量方面,本研究还考虑了是否为独生子女、性别、年龄、户口等变量。是否独生子女是二分类变量,其中非独生子女为参照组;性别分为男生和女生,其中女生为参照组;户口变量包括了城镇户口和农村户口两种,其中农村户口为参照组;年龄为被调查对象受访时的实际年龄。受篇幅所限,表1仅展示了本研究的因变量和核心自变量的描述性统计情况。

表1 分析变量的描述统计

四、实证结果与分析

(一)是否有留守经历对大学生健康的影响

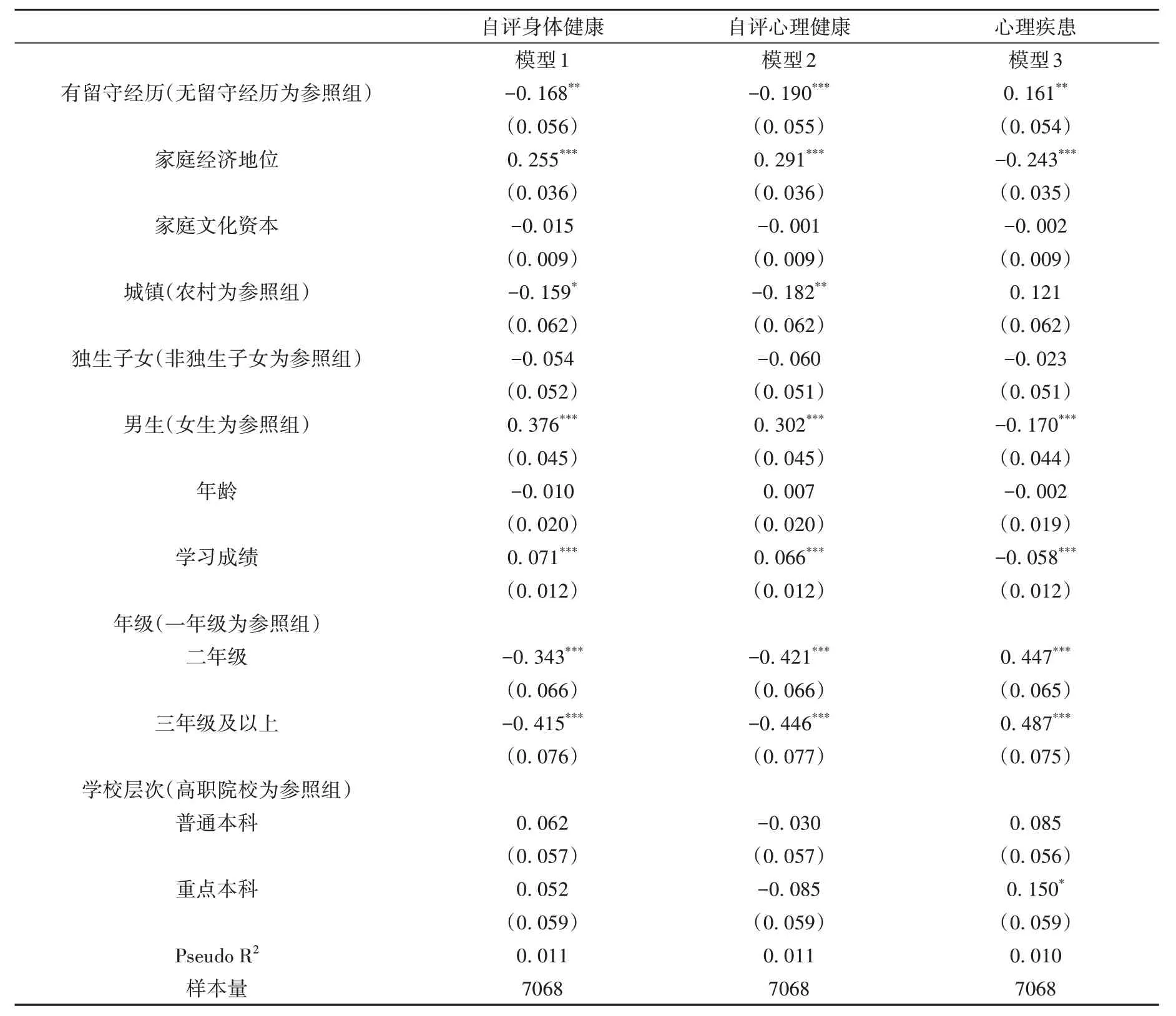

为考察留守经历对大学生健康的影响,表2 中模型1、模型2 和模型3 在控制家庭经济地位、家庭文化资本、是否为独生子女、性别、年龄、户口、学习成绩、年级、学校层次等变量的基础上,分别以身体健康、心理健康和凯斯勒心理疾患量表(K10量表)得分为因变量,采用序次Logistic 模型,考察了留守经历对大学生自评身体健康、自评心理健康以及心理疾患的影响。

表2 是否有留守经历对大学生健康影响的回归模型结果

模型1 显示了留守经历对大学生自评身体健康的影响结果。数据显示,有留守经历的变量系数为-0.168(p〈0.01),表明有留守经历的大学生的自评身体健康水平与没有留守经历的大学生自评身体健康水平存在显著的统计学差异,有留守经历的大学生自评身体健康状况相对较差。这也符合了以往相关研究得出的结论。说明由于父母长期不在身边,学生的自理能力尚未完全形成,掌握的生活知识相对较少,加之缺乏父母照料,可能导致日常饮食及营养摄入不规律或者不足等问题,这些负面因素对子女身体健康的消极影响不仅表现在留守时期,还延伸到了大学阶段。

模型2 显示了留守经历对大学生心理健康的影响结果。模型结果显示,有留守经历的变量系数为-0.190(p〈0.001),表明有留守经历的大学生和没有留守经历的大学生在心理健康水平上存在显著统计学差异,有留守经历的大学生心理健康水平相对较差。这一结果说明,大学生在早期留守期间与父母长期被动分离,缺乏良好的情感沟通和亲子互动,可能会影响其在人际交往等方面的安全感和信任感,相关心理困惑、负面情绪等难以及时得到回应和排解,从而一定程度上对心理健康水平产生影响。

模型3 显示了留守经历对大学生心理疾患风险的影响结果。模型结果显示,有留守经历的变量系数为0.161(p〈0.01),表明有留守经历的大学生和没有留守经历的大学生在患心理疾患风险方面存在显著的统计学差异,早期有过留守经历的大学生患心理疾患风险相对较高。这印证了以往一些研究的发现,留守经历导致个人“乐群性”相对较低,更可能存在情绪不稳定、抑郁压抑等相关倾向①王东宇,王丽芬:《影响中学留守孩心理健康的家庭因素研究》,《心理科学》,2005年第2期。,早期的留守经历还可能催生消极的自我评价,增加其患心理疾患的风险。

综上分析,早期留守经历对大学生健康具有显著的消极作用,有留守经历大学生的身体和心理健康水平低于没有留守经历的大学生,且患心理疾患风险的可能性更高。研究假设1得到验证。

需要指出的是,如果大学生在成长的早期阶段缺乏来自父母的必要照料和呵护,则不利于其健康生活习惯的养成,一定程度上对其身心健康产生不良影响。即使父母外出打工可能有助于改善家庭的经济状况,为孩子的成长提供相对更有利的条件,但仍不可忽视留守经历对大学生健康的冲击,比如长期亲子分离对子女身心健康产生的持续消极影响等。

(二)留守开始的不同阶段对大学生健康的影响

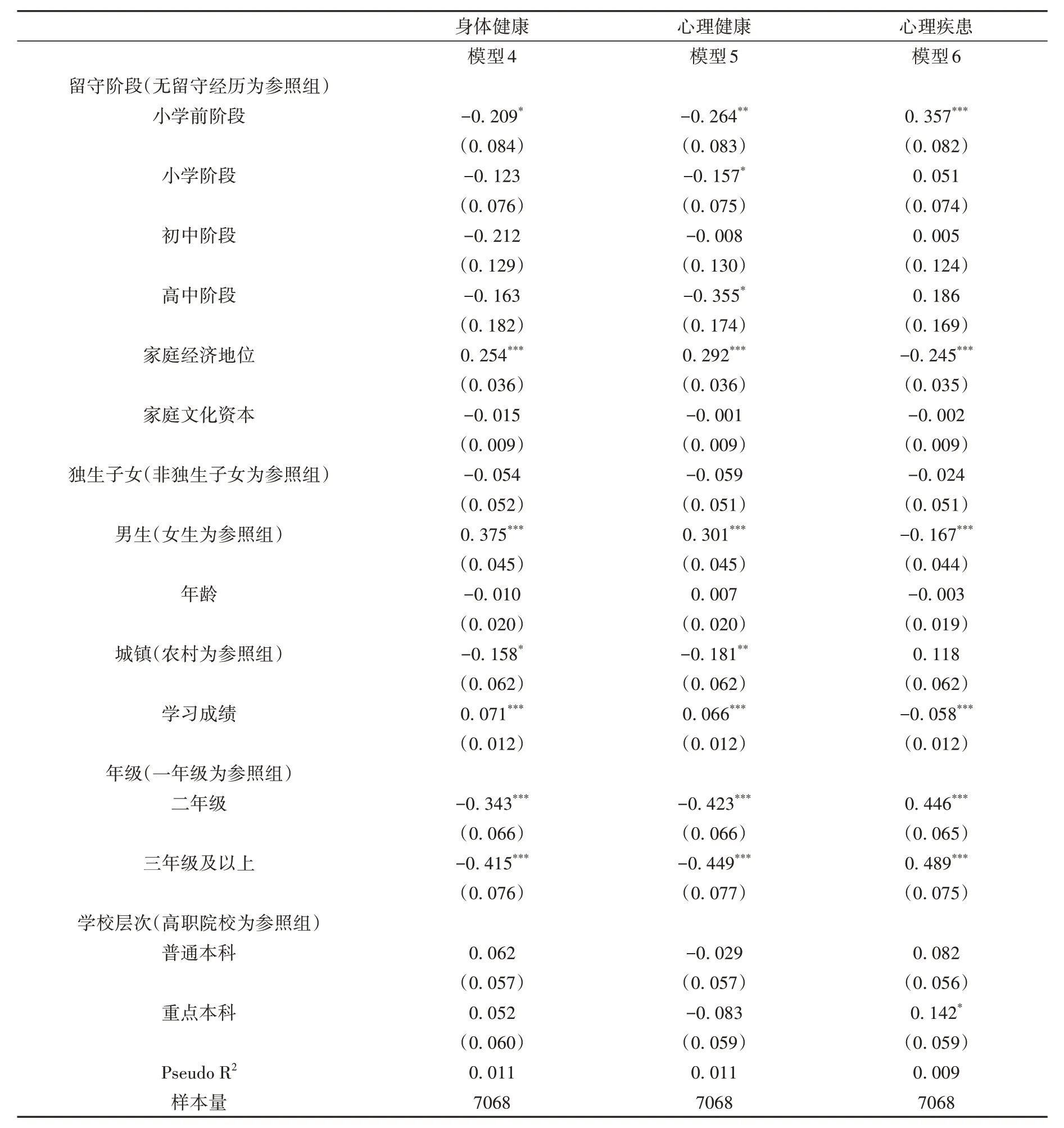

表3显示了留守经历开始的不同阶段对大学生健康影响的序次Logistic模型结果。模型4显示了不同留守起始阶段对大学生身体健康影响的差异。数据分析显示,相对于无留守经历,小学前开始留守对大学生身体健康具有显著负向作用,小学前阶段开始留守的大学生身体健康状况明显比无留守经历的学生差。相比于无留守经历大学生,小学阶段、初中阶段和高中阶段开始留守的大学生在身体健康状况方面不存在显著统计学差异。

表3 留守开始阶段对大学生健康影响的序次logistic模型结果

模型5 显示了留守开始的不同阶段对大学生心理健康的影响,这一影响相比于留守开始的不同阶段对大学生身体健康的影响作用相对更为复杂。数据显示,相对于无留守经历,小学前、小学阶段和高中阶段开始留守对大学生心理健康均具有显著的负向作用。相比之下,高中阶段的系数值更大,表明相比于其他阶段,高中开始留守对大学生心理健康的消极影响相对更大,其次是小学前阶段。初中阶段开始留守的大学生和无留守经历的大学生在心理健康状况方面不存在显著的统计学差异。

模型6 显示了不同留守起始阶段对大学生患心理疾患风险的影响。数据显示,相对于未经历过留守,小学前开始留守明显增加了大学生患心理疾患的风险性,小学前阶段开始留守的大学生患心理疾患风险的可能性明显高于没有经历过留守的大学生。小学阶段、初中阶段和高中阶段开始留守的大学生患心理疾患的风险与没有留守经历的大学生不存在显著的统计学差异。

综合上述分析发现,大学生留守开始的不同阶段对其健康具有不同的影响效应,研究假设2得到验证。而就两个竞争子假设而言,检验结果比较复杂,分析结果显示了不同于以往理论的一些新发现。首先,小学前阶段开始留守对大学生身体健康的消极影响相对明显。其次,不同留守起始阶段对大学生心理健康的影响较复杂,高中阶段开始留守对大学生心理健康的消极影响相对更大。也就是说,大学生留守经历开始的时间阶段对其健康的长期影响不是线性的,而是体现出了一种“早—晚阶段”效应。

五、结论与讨论

留守经历作为大学生重要的生命历程事件,其对大学生健康的影响值得探究。以往研究多关注于留守经历对青少年时期的生理和心理健康的影响,对留守经历的长期和持续性影响关注不足。本研究从生命历程理论视角切入,使用中国大学生追踪调查(PSCUS)数据,采用序次Logistic模型分析了是否有留守经历对大学生身体健康、心理健康和心理疾患情况的影响。此外,研究进一步考察了留守经历的异质性,分析了不同留守起始阶段对大学生健康所产生的影响。总的来看,留守经历对大学生健康具有显著的消极作用,留守开始的不同阶段对大学生健康影响存在“早—晚阶段效应”。具体研究结论如下:

第一,留守经历对大学生健康具有显著的负向作用。本研究发现早期留守经历对大学生身体和心理健康具有显著消极影响,并增加了其遭遇心理疾患的可能性。随着我国经济快速发展,社会保障机制不断健全,在一定程度上,家庭物质条件或许已不是制约儿童健康的最关键因素。父母长期频繁外出导致无法给予孩子基本的生活照料,留守儿童也很难从其他家庭成员那里获得充足照料,即使父母外出能够学习到更多的育儿经验知识,但因长期无法陪伴孩子左右,使这些经验知识不能得到有效运用和发挥。早期缺乏父母必要照料还易导致一些不良生活习惯的养成,一定程度上影响个体成年后的身体健康状况。

另外,父母长期在外也会导致孩子缺乏家庭归属感。虽然目前移动通讯、网络通信等信息工具发展迅猛,为父母与孩子的远程沟通提供了硬件支持,但往往沟通易受到诸多外在因素影响,使亲子之间沟通的及时性、有效性、亲密度减弱,留守儿童长期的情感缺失易使其在成长过程中产生厌学、抑郁、孤僻等负面心理,出现一定的情绪问题、交往障碍、自卑心理和逆反心态等,这些早期成长过程中的不良情绪会对其心理健康发展产生长期影响。

第二,留守经历开始的不同阶段对大学生健康的影响具有一定差异,存在“早—晚阶段效应”。本研究分析发现,在开始留守的不同阶段中,只有小学前开始留守对大学生的身心健康均产生显著消极作用。在身体健康上,学龄期儿童一定程度上掌握了一些生活技能,具备了一定自我照料能力,能够相对适应环境变化,且在这一阶段他们开始接受学校教育,获得健康教育的渠道不再局限于家庭。而对于学龄前儿童而言,父母本应是直接看护人和照料人,若因父母长期不在身边造成照料缺乏,则可能形成不良的饮食和生活习惯,还易导致营养不良,更有感染相关疾病或受到其他意外风险冲击等潜在可能。由于他们年龄尚小,缺乏生活自理能力,对父母照料的依赖性相对更强,长期缺失父母照料对其身体健康会产生不良影响,进而给其成年后的身体健康带来一定冲击。

在心理健康方面,除了小学前开始留守对大学生心理健康具有消极影响外,高中阶段开始留守对大学生心理健康同样具有显著的消极影响,而且相比于小学前开始留守的影响,高中阶段的影响作用相对更为突出。高中阶段是个体逐渐走向成年的关键过渡期,也是人格发展的相对活跃期,且在此时他们正面临着诸如高考等多方面的压力,而父母如长期不在身边,自己不仅要独自面对学习的压力以及生活交往中遇到的相关问题及困惑,同时也要承受家庭结构变化带来的多维影响,易对其心理健康产生一定的消极作用。

基于以上,学校、家庭以及社会要多关注有留守经历的大学生的健康状况,尤其要关注其心理健康,给予其更多的有效心理支持,帮助他们减少因留守经历而带来的相关负向影响;另外,在工作过程中聚焦“关键时期”和“特殊阶段”,对他们要“多看一眼、厚爱一分”,给予更多人文关怀,构建和完善学生发展过程中心理问题的预警及干预机制①张振宇:《留守经历对大学生主观福祉的影响》,《青年探索》,2020年第1期。。