沁水有个神秘的古登国

2023-05-31刘之清

刘之清

沁水当地关于登国的传说

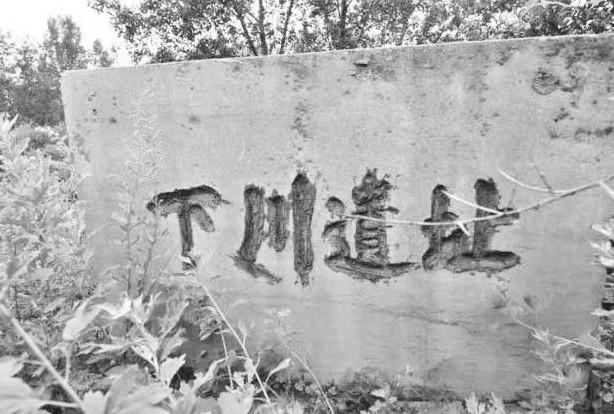

沁水县古称端氏县,为千年古县,历史悠久,人杰地灵。远在距今2.3万年—1.6万年前的旧石器时代晚期就有人类在历山(今沁水、阳城、垣曲三县交界处)一带生活,沁水县城西140里有下川遗址。西周初年,周文王十六子原叔受封于原,部分专家认为原伯故城就在今山西省沁水县。春秋末年,赵、魏、韩三家分晋,“徙晋君于端氏邑”,端氏邑即今天的沁水县,在县城东北45里有端氏西城的遗址。战国时,秦国在少水(沁河)沿线修筑百里少水防线,建有“三城七壁”。然而,很少有人知道,在“三城七壁”中的王壁,曾经有过一个神秘的登国。

登国(前1100年—前600年),商末周初建国,相传春秋时被晋文公或晋成公所灭。由于未见史料记载,疆域面积不详。当地人口口相传:商朝末年,在今王壁乡王壁村曾建立过一个诸侯国,名曰登国。当地老人称,登国的王城就建在沁水县城东北60里的张峰水库大坝西北角,名曰登王巅。因登王巅地处沁水、安泽两县交界的界牌岭余脉,后人亦称登王岭。

登国虽是个诸侯国,但像登国这样的小诸侯国在商周时期就有数百个,史料未载、漏载或散佚的情况也十分常见。夏商时期,一个氏族部落就能立国,大诸侯国管辖上百附属国。夏朝时诸侯国多得惊人,史称万国;殷商时,也有3000多个诸侯国;商末周初,诸侯国为共同抵御外族侵略,才逐步合并成1800多个。

清代嘉庆年间的《沁水县志》中记载:“(沁水)周初为原,国属唐,春秋属晋,战国属韩。”据此推测,登国可能曾为唐国、晋国或原国的附属国。登国还与翼城的霸国、安泽的冀国和高平的盖国毗邻,也有可能是霸国、冀国或盖国的附属国。当然也不排除,登国随着时代的变迁成为一个独立小诸侯国的可能性。

殷商时期所封公、侯、伯的疆土面积是有严格限制的,登国作为小诸侯国或附属国,不过方圆50里至70里。周朝时,周公扩大各诸侯国的封地,“公五百里,侯四百里,伯三百里,子二百里,男百里”。據此推测,周朝时登国的大致范围为大尖山以北、安泰山以南、丹朱岭以西、东乌岭以东,大概方圆百余里。

登国可能曾参与盟津会盟

商朝末年,王权衰微,诸侯国林立。《史记·周世家》中记载:“九年,武王上祭于毕。东观兵,至于盟津……是时,诸侯不期而会盟津者八百诸侯。”盟津即孟津,古黄河渡口名,在今河南省孟津县东北、孟县西南。相传,周武王伐纣时,八百诸侯在此不期而会,并由此渡过黄河。孟津历代为会盟兴兵的要地。

商朝末年,地处西陲的周国,在周太王(古公亶父)及其儿子季历的治理下快速崛起,形成了“天下三分有其二”的格局。周国的发展壮大引起了商国的不满,商王文丁为打压周国,以莫须有的罪名杀害了周太王的儿子季历。商纣王帝辛继位后,倒行逆施,荒淫残暴,建立朝歌,加重税赋,百姓怨声载道,臣子人心惶惶。

“伊思兮往古,亦多兮遭殃。”周文王姬昌回到西岐后不久便薨逝,周武王姬发继位,由召公、毕公等人辅佐。周武王任用姜太公为师、周公为傅。他继承文王遗志,励精图治,聚天下英才。武王九年(前1048年),华胥氏(母系氏族首领,生伏羲和女娲)祭礼的祭祀官为苏国国君苏忿生,他向各诸侯国宣布了冬祭之礼的举办日期。周武王得知消息后,决定借冬祭之名,举行大规模的军事集结,率军东进,会盟诸侯于孟津宜苏山,以此试探各诸侯国的态度和商纣王的反应。盟会上,各国诸侯纷纷表示愿意出兵讨伐纣王,武王以时机尚未成熟为由,让各国诸侯先回到自己的封地。《竹书纪年·卷上》记载:“周师渡盟津者而还。”实际上,这是一次试探性的军事演习。

公元前1046年,商纣王残暴到了极点,武王再会诸侯,数万大军集结在黄河岸边,共同讨伐商纣王,这就是著名的“牧野之战”。在这次大战中,周武王打败了商纣王的军队,商朝灭亡,武王建立了西周。

由此可以推测,登国作为距离孟津较近的一个诸侯国(或属国),可能参与了这次祭祀会盟活动,与各诸侯国一起讨伐商纣王,所以在王壁村才会一直流传着“八百诸侯会孟津”的故事。

关于古登国城选址的推测

夏商时期,诸侯国多是由聚族而居的氏族部落演变而来的。氏族部落要想建国,首先要考虑的就是都城的选址问题。商周时期,占卜之风盛行,王公贵族通过“卜祷祠龟策,占兆审卦吉凶”来解决疑惑。上至国家大事,下至私人生活,无不求神问卜,表现出先人对天地和神灵的敬畏。《诗经》中记载:“周原膴膴,堇荼如饴,爰始爰谋,爰契我龟。曰止曰时,筑室于兹。”诗歌描述了周国为躲避戎狄骚扰,率部族迁居周原,举行占卜仪式以择地建城的场景。

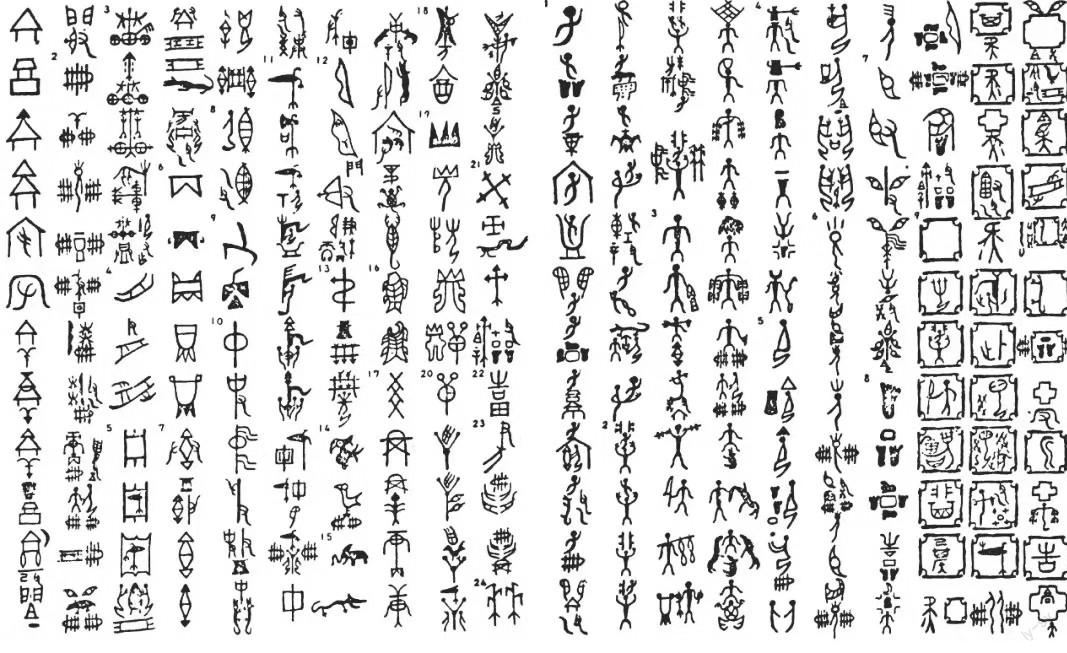

因此推测,占卜之术很可能也运用在了登国定都选址上。遥想当年,登国国君带领太卜,走遍王壁周边山水,最终停留在了王壁村村北的登王巅上。登王巅恰好地处两条河流交汇形成的三角洲缓坡高地上,坐北朝南,背靠界牌岭,左倚流曲河,右临涅水谷地,东、西、南三面环水,形成天然屏障,具备藏风聚气之形胜。登国国君一行人站在山巅,俯瞰两条河流(一为涅水,今名沁河;二为流曲河,今名龙渠河)宛若玉带,汇隐于群山万壑中,流经之处阡陌纵横,鸡犬相闻,祥瑞至极;放眼远眺四方,青山绵延起伏,逶迤纵横,郁郁葱葱,云蒸霞蔚。山多秀色,水蕴灵动,太卜也觉惊奇,遂取龟甲、兽骨、蓍草设坛占卜。古代择地建城之法,靠山为先,得水为上,藏风随之。此地正是建都立国的宝地。国君心中大喜,与太卜相商,定国都于此。

商周时期,选定国名这样的大事,也必经过一番求神问卜。“登”字的甲骨文字形,形似人以双手捧着装满粮食的容器走上祭台,表示进献之义。要谷物成熟、有收成才能进献新谷、新米,所以“登”引申出“成熟、收成”之义。向祖先、统治者进献新谷、新米,在宗庙、祭坛或宫殿举行仪式,要一步步走上台阶,故引申出“由低处到高处”之义。以“登”为国名,便是期望天降福祉于这方水土,年年粮食丰收,百姓丰衣足食,国力日渐强盛。

古登国城与王离城的关系

既然王离城遗址在登王岭,古登国城遗址也在登王岭,难道登王岭上有两个古城遗址吗?其实不然。王离城应是以登王岭上的古登国城遗址为基础建造的,是不同时代、同一地址的两座古城。

在登王岭上有一处名叫王圪堆的遗存或许可以佐证这一猜测。在登王岭上的王离城遗址中有个七八米见方的砖瓦土堆,当地人称王圪堆,疑为古登国城的遗存。夏商时期的城墙不同于后来的砖石筑砌墙体,多为夯土城墙。王圪堆遗存为夯土建筑,没有一片砖瓦,与王离城遗址中的砖瓦城墙不同。由此推测,王圪堆建成年代应早于王离城,可能为古登国城的遗存。

登国立国在殷商,到秦昭襄王时已灭国约有300年,那时登国城已变成一片废墟。秦将白起在攻打赵国光狼城后,考虑到登王岭战略位置重要,便在此地修筑防御城垒,在古登国城遗址上兴建了王离城。在长平之战中,王离城曾是秦国将领王龁夺取上党的指挥作战中心;在巨鹿之战中,王离城曾是秦朝武城侯王离厉兵秣马的屯兵之地。

王离城因在秦灭六国的战争中发挥重要作用而被载入史册,古登国城却因年代久远而渐渐无人问津,最终被淹没在历史的长河中。

王壁村地名与登国的渊源

当地人称,王壁村周边的地名,大多起源于长平之战后,也有部分地名源于登国。虽然登国距今已有3000多年的历史,但结合民间传说和少量历史遗存,还是可以找寻到一些蛛丝马迹。

传说,涅水两岸是登王两个兄长的封地,“上伯侯”“下伯侯”的村名从登国时期流传至今;当地人称,在古登国城遗址附近有一村庄,名为固村,是由“姑村”演变而来的,相传是登国国君姑姑的封地;王壁村村西20余里有王峪村,地处山陵幽谷间,传闻登王曾在此处理政务;王壁村村西约25里有交界村,当地老人称这里曾是登国与别国的交界地区,村庄因此而得名。

《沁水县志·文物保护》(1986年版)中记载:“春秋时交界遗址在县城东北45公里郑庄镇王峪村交界东台地。龙渠遗址在县城东40公里郑庄镇龙渠村西北台地。”这两个地方,一说为古登国先民活动遗址,另一说为秦国将领王龁或秦朝武城侯王离屯兵时的兵营。

据一位深谙王壁村历史的乡贤说,王壁村依山傍水、土地肥沃、草木茂密,既可耕种土地,亦可放牧牛羊,还可在河中捕撈鱼虾,非常适宜居住。传说涅水上游的安泽县曾是炎帝部落生活的区域,因此登国先民也可能是炎帝部落的后裔,很早就在王壁村这片区域定居了。部落首领称王后,建起了夯土城墙,有“王”有“壁”(城墙),王壁村可能因此得名。

出土的青铜器或能解开登国之谜

20世纪90年代,沁水县修公路时,在王壁村至王峪村之间的山间小路上意外挖出了一座古墓。在古墓中还发现了一件青铜鼎,可惜不小心被村民用镢头砸烂了。当时的村民普遍缺乏文物保护意识,并没有意识到这件青铜器的重要性,后来这件事也很少有人提起。古墓中是否还有其他的青铜器,附近是否还有其他墓葬,亦不得而知。

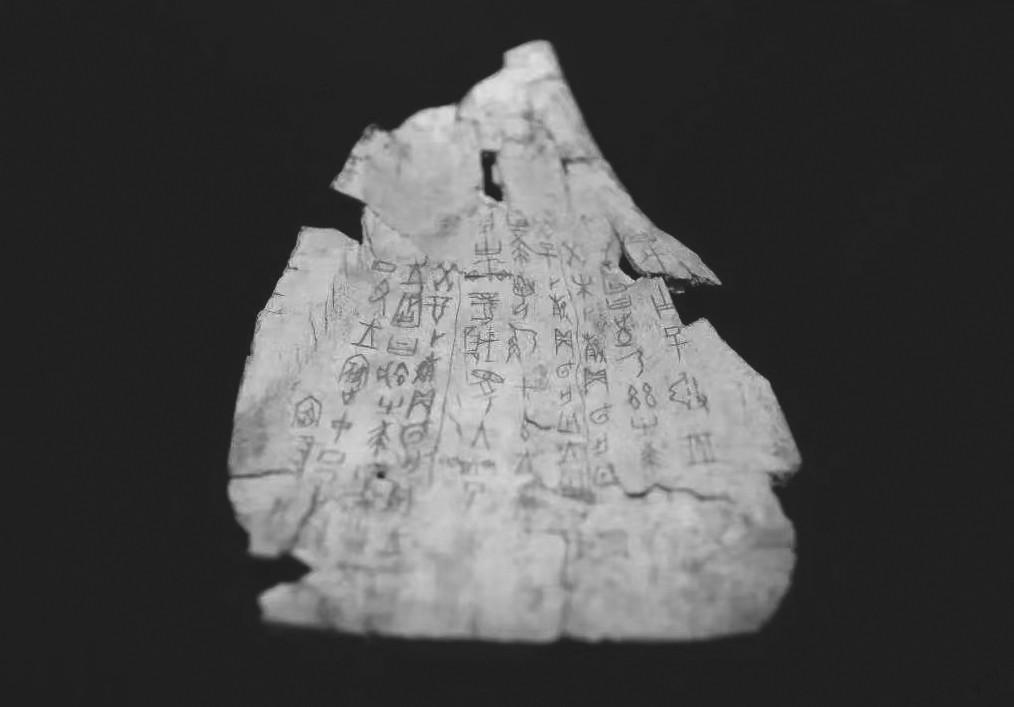

商周时期,由于生产力的限制,青铜器主要供王公贵族使用,各级王公贵族在使用青铜器时需要严格遵守礼制。史书中有着“礼祭天子九鼎,诸侯七、大夫五、元士三也”的记载。若当时有专业的考古队对墓葬进行进一步的勘探和研究,想必就能通过墓葬中青铜器的形制、大小和数量判断出墓主的大致身份,或许也就能帮助人们揭开登国这个古老国度的神秘面纱。

战国时期的中山国(前414—前296)曾因史载缺略,文物遗迹掩埋于地下,鲜为人知。1974年,河北平山县三汲村村民在挖土时发现了几件战国文物。经过考古工作者的挖掘和勘探后,确定其为中山王的墓葬,解开了中山古国的谜团。

相传,西周时期晋国附近有两个诸侯国,一个名为霸国,一个名为倗国,但史籍中无任何记载。2007年,在翼城县大河口西周墓地的考古发掘现场,考古工作者根据青铜器上刻有的铭文“伯作宝尊彝”“霸中作旅彝”,确定霸国为一个新发现的诸侯国。

2006年,在绛县横水的西周墓地考古发掘现场,考古队员在出土的青铜器上发现了“倗伯”“倗伯乍毕姬宝旅鼎(盘、簋)”的铭文,证明了倗国的存在。

商末周初,像登国这样的小诸侯国是以百为单位来计的,官方史料缺失或者史料未载、漏载也是正常现象。在没有任何史料记载的情况下,青铜器上的铭文就显得更加珍贵了。

“文化大革命”中,王壁村人民公社曾从村民家中发现多件青铜器。至于这些青铜器来自何处,已经不得而知。如果青铜器是祖传的,那就证明这一带的古墓已被盗挖,登国的秘密也许就藏在其中;如果是意外发现的,那就意味着,传说中的登国可能会像中山国、霸国和倗国那样,拂去历史的尘埃,展现在世人眼前。