亲子教育电影:儿童电影市场宣发的一种模式

2023-05-30张浩月

【摘要】作为专门针对亲子观众的院线精准宣发平台,大象点映通过他们对亲子教育电影的界定、选取和宣发,分享了他们如何突破常规的儿童电影范畴,从家庭观众和校园观众的观影目的和场景需要出发,来富有成效地开拓和培养亲子教育电影市场。

【关键词】儿童电影 亲子教育电影 精准宣发 院线纪录片

采访人:张浩月(“Z”)

被采访人:蔡庆增(“C”)

Z:请先介绍一下“大象点映”的业务内容和特点?

C:大象点映(本文简称“大象”)于2016年成立,是大象伙伴影业旗下的宣发平台,追求对电影的精准宣发,已完成70多部国产文艺片和纪录片在影院的宣发及长线放映,广泛覆盖了包括家庭、校园和艺术电影爱好者的各年龄段观众。纪录电影是我们的主要宣发内容,亲子是纪录电影的一个重要观众群体,因此积累了比较特别的亲子教育电影的精准宣发经验。自2017年成立以来,大象点映参与宣传发行的亲子教育类电影近20部,类型上既有诸如《棒!少年》《零零后》《出·路》《我的诗篇》这样优质的真人纪录片;也有《地球:神奇的一天》《昆虫总动员2》这类关于自然的纪录片和动画片。同时,大象出品的电影《第一次的离别》也入选了教育部和中宣部联合发布的《向全国中小学生推荐优秀影片片目》。

在电影《零零后》发行期间,大象点映凭借精准的渠道触达,在1个月内协助全国的亲子发起人组织了近1800场的主题放映,创造了近500万的票房。而在《棒!少年》发行期间,大象点映则在上映首周末仅有0. 4%排片的“困境”中实现了排片和票房的双重逆袭,最终创下近800万票房的佳绩。与此同时,大象与诸多合作方举办了教育主题专场,如与湖南省长沙市委宣传部及各区教育局联合举办的“电影德育课堂观摩计划”。

通过《棒!少年》《零零后》等项目,大象打磨出了一套专业的亲子教育电影宣发模式,从前期选片、中期课程研发、后期影片宣发都积累了大量实战经验。同时,也积攒了数百个亲子社群、数十万亲子用户、数百所学校资源及教育渠道,以便完成精准信息触达,实现私域流量的高效转化。

Z:请谈谈怎样定位到“亲子教育电影”这个制作和宣发范畴的?

C:“亲子教育电影”在学界和业界都并没有明确的定义,属于媒体用语,可暂且理解为可被用于亲子教育场景的电影。电影宣发是营销的一种,在互联网时代,营销的核心是用户的应用场景,也就是用户在什么样的环境或心情下的需求。对于儿童来说,电影的两大应用场景分别是娱乐和教育。大多数电影是以娱乐为主,并带有教育功能的,比如《功夫熊猫》《熊出没》《冰雪奇缘》等。从以教育为主的场景来说,家长的主动性更高,而对于孩子来说教育是需要引导的,因此到底什么样的影片适合亲子共同赏析并交流,近几年也开始成为家长比较关注的一个范畴。

Z:哪些影片属于亲子教育电影?

C:业界的一个标准分类是“儿童电影”。从影片的类型上来说,传统的儿童电影是指以儿童为主要拍摄对象的电影,这既包括面向儿童观众的类型电影,如《小兵张嘎》《闪闪的红星》;也包括回忆童年的艺术电影,后者未必全部适合儿童观看,比如《八月》《菊次郎的夏天》。我们做电影宣发讲究以用户为出发点,也就是影片是为哪个群体来服务。但是往往每部电影有很多群体,比如《哪吒之魔童降世》虽然是动画片, 50亿的票房意味着它几乎覆盖了全人群。如果从儿童的用户角度,故事片(儿童主演)、动画片、科教片、纪录片、主旋律电影都应该属于儿童观影的范畴。

如果从教育者遴选儿童电影的角度来看,不同国家对电影的教育功能侧重各有不同,例如英国电影教育的核心是媒介素養(一个人认识、评判、运用传媒的态度与能力,是指人们面对传媒各种信息时的选择能力、理解能力、质疑能力、评估能力、创造能力、制造能力、思辨性反应能力等),法国电影教育的核心是美育。而在国内,电影教育的核心是“价值观教育”(教基24号《教育部中宣部关于加强中小学影视教育的指导意见》)。所以在评估影片是否适合教育时,逻辑顺序通常是“教育性(侧重指影片的政宣价值和德育功能) >思想性(侧重指影片的内涵深度) >娱乐性>艺术性”,这也是很多学校和家长的评判逻辑。但随着“双减”时代的来临,电影的美育功能在逐步得到重视。提到这一点的目的是想说,对于用于教育的亲子电影来说,关键因素是它的主题,美学表达、制作质量这些是第二层面考虑的。

随着“原生家庭”概念的传播,越来越多的人意识到亲子教育不再是单向的家庭教育,也不是传统的园所教育,亲子教育中更重要的是亲与子彼此的关系,而不是单向的灌输,“亲”与“子”两者都需要从中收获成长。在“亲子教育”这个时下广泛被重视的场景下,我个人认为亲子教育电影符合当下广大家长的亲子教育需求,未来的机会会越来越大。

Z:感觉您说的“亲子教育电影”和我以前在《搭建空中楼阁:中国儿童电影的疆域与发行分析》一文里描绘的“儿童电影”有很大的重合。在那篇文章里,我提出儿童电影是既有娱乐又有教育的双重目的的,但从产业的类型来说,是包括PG-13的13岁以下由家长指导观看的所有合家欢电影、偏重作者自我表达的品相和内容比较特别甚至有些小众的艺术电影、当然还有我们由国家意识形态主导的以价值观和德育培养为主的传统意义上的儿童电影。我针对的主要是真人类故事影片,您这个亲子教育电影跟我的既有重合,又有很大的拓展,尤其是在纪录片领域和动画片领域。

C:从用户来说,不管亲子教育电影还是儿童电影,都是要给儿童看的;从场景来说,就是儿童的娱乐和教育两个场景,但这两个场景也不是那么截然分开的,因为儿童电影买单的还需要是家长,所以得是家长和儿童都喜欢看;而且,好的电影本身也是寓教于乐的。我用下面这张图表示我理解的我们说的这两个范畴的关系,我觉得不管是儿童电影的范畴大,还是亲子教育电影的范畴大,它们是有很大的交集的。

Z:那么你们每年怎么确定宣发哪些亲子教育影片呢?

C:我们接片子的逻辑不是这样的。首先是一年好的适合亲子标签的片子也没那么多,所以我们不是只做亲子教育电影。我们是首先看这个片子是不是好片子,然后再看适合哪个群体。我们这几年做下来,是发现纪录电影都特别适合按亲子教育电影来操作,所以每次我们做纪录电影的时候,我们都会特别重视亲子观众,会对这个群体进行特定的宣发。

Z:那您来谈谈这些年都发现有哪些适合按亲子教育电影操作的类别?

C: (1)儿童动画片/儿童文学改编电影

这类电影天生为儿童观众打造,具有趣味性、教育性和艺术感,能起到让孩子在玩中学的作用,是家长和孩子首要选择的对象。

比较典型的有迪士尼、皮克斯、宫崎骏的电影,早些的比如《飞屋环游记》《功夫熊猫》《机器人总动员》《千与千寻》等,以及文学改编作品例如“哈利·波特”系列、《夏洛的网》等。

近年的有《奇迹男孩》(文学改编)、《海蒂和爷爷》(文学改编)、《冰雪奇缘》(迪士尼〉、《心灵奇旅》(迪士尼+皮克斯)、《养家之人》、《狼行者》(爱尔兰儿童艺术动画片,奥斯卡最佳动画提名)等。

(2)聚焦亲情友情的故事片

通常来说观影门槛较低的主流电影也在亲子观众的选择范围内,尤其是聚焦亲情、主题积极、温暖治愈的优质电影。例如《小鞋子》《地球上的星星》《妈妈再爱我一次》《当幸福来敲门》《美丽人生》《精灵鼠小弟》《摔跤吧!爸爸》《你好,李焕英》等。

(3)历史片/传记片

如《1921》《钱学森》《国王的演讲》

(4)纪录片(纪录电影)

这类影片的观影门槛相对较高,是尤其需要孩子和家长共同观看,也是特别值得共同观看的,因为这类影片是最接近真实生活的内容,最具有现实性,通过其中的交流可以让孩子走进并通过影像去感受真实的世界。

科普类纪录电影进入影院比较早,比如《我们诞生在中国》《世界神奇的一天》《帝企鹅日记》等。人文类纪录电影是从2015年开始才开始大量进入影院的,这类片子本身的制作成本和宣发预算都比较低,市场还处于培育阶段。我们在做《我的诗篇》的映后交流时才发现,绝大多数观众都是第一次进影院看纪录片。但到2018年的《二十二》,人文类纪录电影对很多院线观众来说已经不那么陌生了。

Z:那请您重点谈谈大象是怎么在主流电影院线发行人文类纪录电影的?

C:我们发行过纪录片:《九零后》(1158万),《棒!少年》(789万),《零零后》(516万),《我的诗篇》(320万)。我们现在发行的是一部纪录电影《珠峰队长》,它先是个科普片,讲普通人登珠峰的历程,在8400多米的高空用无人机进行拍摄,也非常震撼;然后又讲的是普通人各自的故事,讲他们如何追求各自的梦想和突破自我,从这个角度,可以归属人文类。

我们是比较看好纪录电影在亲子教育领域的市场的。纪录电影是对社会比较客观的一种记录和表达,智利导演帕特里克·古兹曼说过“一个国家没有纪录片就如同一个家庭没有相册”。对于孩子观察、了解、学习社会具有高价值的学习意义。根据我们的经验,孩子对纪录片是持比较开放的态度的,尤其是到了四五年级之后,孩子开始有了独立思考能力之后。对于家长来说,可以通过纪录电影的陪伴观影,去表达,也去聆听孩子的思考。

Z:想问一下,就您发行这些纪录电影的经验来说,有没有孩子自己主动要求去看的,还是基本都是家长或者老师让孩子去看的?

C:因为我们宣发的渠道都是在网上,一般来说孩子较少机会看到的,所以虽然也有孩子自己要去看的,但还是少数。所以亲子教育电影的观众虽然主要围绕孩子,但做决策的还是家长。

Z:我猜是不是2015年你們第一次做《我的诗篇》时感到的难度更大,现在有没有感觉观众对人文类纪录电影的接受度在慢慢变大?

C:我们肯定是慢慢越做越好的,但形势已经发生了很大的变化。比如14-15年是互联网刚开始蓬勃发展的时候,纪录电影进院线是一件新鲜事,别说观众没见过,连影院也没怎么见过,所以观众就会想要去看看是怎么回事。经过这么多年,社会对这类电影的新鲜感下降了,但接受度也提高了,有失有得;越来越好做的另一方面就是指我们在宣传和发行的协作也更好了,像15年我们只知道宣传,不知道发行。宣传是面向观众的,而发行是面向影院的,如何让影院愿意给你排片。我们在早期的主要模式是众筹观影,比如众筹100个人,这100个人就可以包场看这个电影。这个模式的好处是非常精准,非常适合这种分众发行的电影,但一个局限就是如果想大范围铺开的话,就会比较难,投入的成本比较高,所以当时在打通影院这块就做得不好。这4-5年下来我们在打通影院这块,做了很多尝试,也做得比较好了,比如《九零后》将近1200万的票房就是基本打通到主流商业院线了。

其实从主流院线电影市场来看,有两个趋势:电影宣发成本的提高,会使得市场走向两种模式,面向全人群的头部商业大片,面向精准受众的分众影片。比如2021年, 20亿以上的影片只有3部,比2019年减少一半,但是却贡献了大盘的35%,文艺片、纪录片的逐渐展露和用户培养是分众化的呈现。从电影的角度,“亲子教育”需求向的电影是同时存在于头部大片和分众小片之中的,但从用户营销的角度,亲子教育电影市场是一个分众市场,需要精准营销。

Z:可以具体分享一下你们打通两个模式之间的案例吗?

C:商业影院就是大规模宣传和排片么,只要片子本身的口碑好,这个事情基本就可以成立。但是纪录电影需要一个较长时间做口碑的酝酿,所以我们在宣传的操作上就会做得更精细化,不会一下铺得那么大。在宣传的早期找到精准的人群来看,通过他们来不断传播和释放口碑,等酝酿到一定时候,就会“出圈”,依靠的办法就是一方面是观众口碑,一方面是媒体宣传。就拿《零零后》来说,主要的观影人群就是家长,我们的办法就是找到这样的家长,不断的进行众筹点映,通过点映来孵化口碑,这是一个模式。还有一个模式就是我们会找很多相关的自媒体和大V,他们本来针对的也是家长这个人群,但他们接触电影不多,所以大家就会一起策划一些活动进行对影片的宣传,我们当时找到比如说丁香妈妈、年糕妈妈、爸妈营这样的大号。

等到了快让影院排片的时候,我们会在大象签约的几百家“分众影院”先给纪录片爱好者进行排片,从这些先看的观众进行口碑释放,然后再推广到全国进行公映。

Z:你们酝酿这个口碑、等待破圈一般要多长时间?担心盗版么?

C:一般酝酿一到两个月,只有这次《珠峰队长》的宣传时间比较长,三到四个月(受疫情影响,实际上是半年的筹备)。目前看,盗版问题的影响不明显。像《珠峰队长》我们针对的主要就是山友圈和户外圈,我们在这些精准圈子里不断地发起点映和包场,观影效果很好,因为一有共鸣,二有自豪感。观众口碑好,自然会去做传播,这种传播是最高效的,因为现在互联网最讲究的就是信任背书,就是一个明星告诉你什么可能还没有你身边的一个朋友讲的有效。当这种传播和大媒体一旦相遇,就会形成“破圈”。像《棒!少年》和《九零后》后来都是有破圈的,比如后来你发现跟电影没关的媒体也在谈论《棒!少年》,比如得到就拿这个片子来讲社会公益的事情。

所以我们大象的特点,一是精准宣发,这个就跟商业大片的打法完全不一样;二是我们是发行公司里比较少见的还有自己宣传平台的,当然也还有其他的几家,比如猫眼和淘票票,但他们是属于商业大片的操作手法。我们的平台除了有大象点映的公众号,还有分布在几百个城市的上百个微信社群,还有在微博的一些公众号,这些组合起来就形成我们的宣传网络,由我们组织发起人来引燃影片的放映,然后扩散到跟这个题材相关的一些发起人。

按这个模式,我们成功发行了《棒!少年》《九零后》,还有《地球神奇的一天》《天工苏作》《大学》《尺八》。这些片子都是很适合亲子教育的。

Z:您觉得这些适合亲子教育的纪录电影有多大的市场?大概是个什么体量?

C:纪录电影有三个市场:一个是纪录片爱好者,就是什么纪录片他都爱看;一个是相关题材映射的人群,《珠峰队长》映射的就是登山爱好者,《棒!少年》就是棒球爱好者;第三个市场就是亲子人群。我们发行纪录影片一般都会从这三个人群入手。

Z:这些亲子人群是不是一般都来自一二线、相对教育背景较好的人群?

C:主要来自一二线城市,主要是那些在思考家庭教育的家长,只看成绩的家长一般不会带孩子来看这样的纪录电影的。

Z:那这些亲子教育电影有可能下沉到三、四线城市吗?

C:光从院线下沉的话是有困难的,因为院线观影有比较强的对时间和空间的要求,所以只有家长本身对观影有比较强的需求,才有可能促成。

C:有一个市场是校园的市场,是有可能让这类影片下沉的。下面就谈谈我们大象对校园电影市场的一些思考和发现。

2018年教育部和中宣部颁布了一个《加强中小学生影視指导的意见》,文件说力争用3—5年时间,在全国中小学基本普及影视教育,基本建立形式多样、资源丰富、常态开展的中小学影视教育工作机制,落实活动时间,充分保障适合中小学生观看的优秀影片,学校、青少年校外活动场所和社会观影资源得到有效利用,形成中小学影视教育的浓厚氛围。

2020年10月15日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。《意见》以提高学生审美和人文素养为目标,强调要弘扬中华美育精神,并进一步强化学校美育育人功能,构建德智体美劳全面培养的教育体系。到2035年,基本形成全覆盖、多样化、高质量的具有中国特色的现代化学校美育体系。其中在“完善课程和教材体系”板块中,《意见》明确指出“学校美育课程以艺术课程为主体,主要包括音乐、美术、书法、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等课程“,“要求在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上,着力提升文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养,帮助学生形成艺术专项特长”。同时提出“探索将艺术类科目纳入中考改革试点,纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目”。

优质的亲子电影为专业的影视教育的相关课程及教材完善提供了绝佳案例,而寓教于乐、多样化的呈现方式也有助于学生高效汲取、深度思考,同时提高综合素养,审美和人文素养。因此,创作并输出更多优质的亲子教育类影片,并通过不同渠道触达目标受众,并积极推进“电影进校园”,使优质的影视教育资源能真正落地并传播,是一项极具社会价值及市场潜力的事业。

Z:对,教育部连续四十多年向中小学推荐影片,也是为了能让优秀影片走进中小学,但好像离这两个文件想达到的力度和高度还是有不小的差距。问题在哪里呢?

C:我们总结市场痛点有下面三个:

1.缺乏系统的影片供应商

学校有放映需求,但找不到片源,不知道从哪里获取合法的片源。我们曾做过一些相关的调查报告,发现当被问及“国产儿童电影存在的问题有哪些”时,学生、家长、教师投票最高的选项均为“很难看到国产儿童电影”。

2.缺乏与影片配套的解析课程

常规的校园放映仅包含影片的放映,缺乏与之相配套的赏析课程与映后交流引导,导致一部分学生无法完全理解影片的价值及蕴藏的深意,影片也不能最大程度发挥其教育意义。

3.学校对政策的理解与重视程度存在差别,执行力度不一

早在2018年,教育部和中宣部就颁发了《关于加强中小学影视教育指导意见》,《意见》明确指出“使观看优秀影片成为每名中小学生的必修内容,保障每名中小学生每学期至少免费观看两次优秀影片。有条件的地方可以开发影视教育的地方课程和校本课程,进一步丰富课程内容,优化影视教育的方式方法“。但在调查的过程中发现,依旧有不少中小学校没有组织学生集体观影。

4.放映经费来源问题

学校组织校园放映涉及一定的经费支出,但并不是所有的院校都有相关的预算,因此组织校园放映亟需解决经费来源的问题。在面向组织过校园放映的学校进行放映经费来源问题调查时,部分学校的反馈是:学校的经费都是提前一年进行预算的,如果临时做,不一定能申请成功。但如果契合学校计划中的某个主题(例如家长讲坛、家长学校之类的),就有可能使用经费。

由此可见,无论是国家政策,还是中小学校的师生及家长,都极为认可优质教育类影片对于青少年德智体美劳全面发展的重要作用,支持电影进校园的政策,对于校园放映有着较强的需求。但从校园放映的上游来说,针对校园的影片供应商少、供应的影片少。怎么从时间到内容上都和校园的教学体系相结合,怎么让影视教育发挥更大的功效,都还需要更深入地探讨和研究。

另外,校园电影市场在政策执行上也存在很多问题,我们拿这个影视教育的文件经常去跟各地的教育局沟通,发现做得最好的是北京、上海;深圳和广州我们还没尝试过,二线城市做得优秀的更少。主要是看电影这块的资金到底由谁来出都没有明确安排,顶多暑期下个指导性的文件,让学生去观影。

我们尝试过直接在线上发布这些亲子教育类的电影,让学校在这些影片上线之前直接跟我们购买,我们把片子的素材直接发给学校。这样大概有几十个学校吧,规模也还是很有限。而且各个地区的学校情况也都不一样,有些贫困山区我们后来就免费放映了。

因此,中国亲子教育电影市场、校园电影市场亟需系统的供应商———为学校提供适合中小学生观看的影片与配套的赏析课程,使优质的影视作品最大程度地发挥其教育作用,并力争在商业模式方面降低学校的决策难度。这项事业不仅具有市场潜力,同时也极具社会价值。

Z:最后谈谈大象点映对未来发展亲子类教育电影的模式和愿景吧。

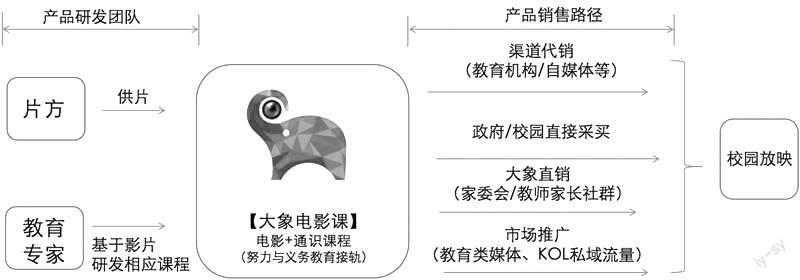

C:我们希望的业务和产品蓝图是这样的:

在內容研发上,我们将继续以纪录电影为主,兼顾动画片、合家欢电影。在销售渠道上,影院观众是相对主要的,包括亲子观影和校园观影。在运营上,要形成以用户为核心的运营品牌,聚合用户,然后根据用户的不同场景为用户提供定制化的产品,这个产品包括电影,但要大于电影。除了电影的宣发,我们还希望打磨好“大象电影课”,选出好电影、建立好渠道、还要开发好课程,不仅开发出系统课程,也能围绕每一部影片开发特有的课程。有了专供的影片和配套的电影课,再通过多样的渠道送达校园和亲子群体。

Z:感谢您接受采访。

后记:作为一个依傍于成人电影的对照才可以对自身进行界定的类别,我国乃至世界的儿童电影呈现出至少两个主要方面的特点:第一是儿童电影除了娱乐诉求之外,相对而言还有更鲜明的教育和意识形态的诉求,这是和儿童电影是成人拍给儿童看的这一本质属性分不开的;第二是儿童电影的发行对象并不单是儿童,在很大程度上其实是儿童的家长和学校,影片要经由成年人的准入才能抵达儿童观众,所以名曰“双观众机制”。也因此,我国乃至世界的儿童电影都不仅要针对儿童和青少年观众,还要考虑给这些观众买票的家长和学校。大象点映此次的访谈,启发我们突破常规界定儿童电影的范畴,根据家庭观众和校园观众的观影目的和场景需要,来重新选取适合并且品质较高的内容,并进而对这些内容进行课程或者互动等方面的配套延伸开发,从而更好地服务和引导亲子、校园的观众。大象点映的做法充分体现了儿童电影自身在内容和产业上独特的要求,以新的视角拓宽了传统儿童电影的内涵和外延,为电影市场提供了一种更加灵活和富有互动性的操作模式。

(感谢夏语浩提供数据支持)