缩节胺复配打顶剂对机采棉株型塑造和棉铃分布的影响

2023-05-30申莹莹张巨松彭增莹李宗润段松江吴一帆郭仁松

申莹莹,张巨松,彭增莹,李宗润,段松江,吴一帆,郭仁松

(1.新疆农业大学农学院/教育部棉花工程研究中心,乌鲁木齐 830052;2.新疆农业科学院经济作物研究所,乌鲁木齐 830091)

0 引 言

【研究意义】2020年新疆棉花种植面积为249.24×104hm2,占全国的76.1%[1]。随着种植面积的扩大,轻简化栽培、机械化采收模式下棉花合理化学调控,以塑造适合机械采收的株型结构及保持中高水平群体产量成为当下亟需解决的问题[1,2]。【前人研究进展】施用缩节胺能有效降低株高和果枝长度,抑制节间伸长,增加生殖器官生物量积累,有利于提高产量[3]。喷施缩节胺能显著降低株高及果枝长度,减小果枝夹角和叶面积,对塑造适宜机采棉株型有重要作用[4]。WANG Li 等[5]也认为,喷施缩节胺能有效调控棉花生长,对棉花株高、果枝数及节间长度有显著作用。陈冰等[6]研究指出,缩节胺对棉花各器官还具有双向调控的作用,在生产应用上,要合理施加缩节胺的量,药量过少达不到化控效果,过大就会抑制养分向生殖器官转运。打顶措施可以控制棉花株高、增加铃数及铃重,提高产量[7-8]。李新裕等[9]对缩节胺进行化学封顶的试验后指出,用化学封顶取代人工打顶可以减轻劳动强度,提高作业效率。李雪等[10]通过叶面喷施辛酸甲酯、癸酸甲酯和6-苄基腺嘌呤(6-BA)对棉花去顶的影响研究,在一定程度上化学封顶可以代替人工打顶。赵强等[11]研制了新型棉花化学打顶专用调节剂,并在生产上应用。【本研究切入点】前人关于棉花化控方面的研究主要集中在缩节胺、化学封顶、脱叶催熟,但缩节胺复配打顶剂对机采棉株型塑造和产量形成的影响鲜有报道。需研究缩节胺复配打顶剂对机采棉冠层结构、光合特性及产量的影响。【拟解决的关键问题】采用分析缩节胺复配打顶剂对棉花株高、主茎日增长量、茎粗、主茎节间数、节间长度、果枝数、果枝长度干物质积累与分配及产量构成的影响。研究棉花出苗-吐絮的整个生育期间“缩节胺+化学封顶”为一体的化学调控技术并在实际生产中应用,为构建南疆棉区机采棉全程化控技术提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

供试品种为新陆中88号,试验于2021年在疆阿克苏地区阿瓦提县新疆农业科学院试验基地进行(N 39°31′~40°50′、E 79°45′~81°05′),属暖温带大陆性干旱气候。试验地为粘质壤土,前茬种植棉花,土壤基础肥力状况0~20 cm土层pH值为7.63,全氮0.46 g/kg、有机质7.96 g/kg、水解性氮50.7 mg/kg、有效磷29.6 mg/kg、速效钾86.0 mg/kg。

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

采用双因素裂区试验设计,二因素为缩节胺处理和打顶处理,缩节胺处理包括2个水平,喷施缩节胺(H1)和不喷施缩节胺(H0);打顶包括3个水平,打顶剂喷施D1、人工打顶D2和不打顶D3。缩节胺分别在蕾期、初花期、打顶后5 d和打顶后12 d喷施15、30、45、180 g/hm2,对水30 kg/hm2。打顶剂使用向铃转,主要成分为甲哌鎓,具体为250 g/L甲哌鎓水剂,喷施用量为750 g/hm2,对水30 kg/hm2。采用1膜6行机采棉种植模式,膜下滴灌毛管铺设为3管,行株距配置为(66+10)cm×11 cm,理论株数23.9×104株/hm2,小区长7.5 m,宽6.9 m,小区(三膜)面积51.75 m2,重复3次,共计18个小区。人工打顶与化学打顶剂均于7月11日进行。

1.2.2 测定指标

1.2.2.1 农艺性状

在棉花现蕾后,各小区选定中行和边行长势一致棉株各5株,每间隔7 d调查各处理棉花的株高。在棉花吐絮期,调查各小区棉花的主茎节间长、始果枝高度、果枝数、株宽,调查棉株全部果枝的果枝长度及果枝夹角。

1.2.2.2 “三桃”调查

分别于7月15日、8月15日和9月5日调查各处理小区棉花的伏前桃、伏桃和秋桃,各处理重复3次。

1.2.2.3 棉铃的空间分布

在棉花吐絮时计数下部铃(1~4果枝)、中部铃(5~8果枝)、上部铃(9果枝及以上)以及内围铃和外围铃数,统计棉株的成铃情况。

1.3 数据处理

试验数据使用SPSS软件进行方差分析,采用LSD法进行处理间多重比较(P<0.05),利用Excel、GraphPad整理数据并绘图。

2 结果与分析

2.1 缩节胺复配打顶剂对机采棉株高的影响

研究表明,在打顶后(盛花、盛铃)D1、D2处理株高逐渐趋于稳定;在各处理中,H0处理的棉花株高均高于处理H1,H0处理较H1处理株高平均增加21.7%,达到显著差异水平。D2处理株高均低于D1处理,但无显著差异;D3处理高于D1、D2处理,存在显著差异。在各处理中,H1D2处理棉花株高最低,为80 cm,H0D3处理株高最高,为111 cm,两者相差31 cm。喷施缩节胺可以显著降低棉花的株高,与人工打顶相比;喷施打顶剂的棉花株高较高,但无显著差异,喷施打顶剂起到了免打顶的作用。图1

2.2 缩节胺复配打顶剂对机采棉主茎日增长量的影响

研究表明,各处理在出苗后66 d主茎日增长量达到最高,H1处理峰值为1.9 cm/d,H0处理峰值为2.3 cm/d,H1处理较H0处理棉花主茎日增长量降低21.1%。打顶后,棉花主茎日增长量呈下降趋势,D2处理较D1、D3处理增长速率下降较快。在出苗后94 d各处理主茎日增长量逐渐趋近于0。喷施缩节胺可以显著降低棉花的主茎日增长量,控制棉花的株高;打顶后,人工打顶处理的主茎日增长量极速下降,喷施打顶剂处理的主茎日增长量下降速度较为缓慢,但最终在出苗后94 d的增长速度接近于0。图2

图1 不同缩节胺复配打顶剂下机采棉株高变化

图2 不同缩节胺复配打顶剂下机采棉主茎日增长量变化

2.3 缩节胺复配打顶剂对机采棉主茎节间长度、果枝数、无效果枝数及始果节高的影响

研究表明,喷施缩节胺主要对棉花主茎节间长度的中上部产生了影响,H1处理较H0处理主茎节间长度上、中、下分别降低了28.9%、10.6%、4.1%,喷施缩节胺可以显著降低棉花中上部的主茎节间长度;在打顶方式处理中,D1处理较D2、D3处理中上部主茎节间长度平均分别降低了26.8%、21.6%,喷施打顶剂也可以显著降低棉花中上部的主茎节间长度。与人工打顶(D2处理)相比,喷施打顶剂(D1处理)棉花的果枝数均呈增加的趋势且显著高于D2处理,增幅达到了23.4%,各处理果枝数最终表现为D3>D1>D2。喷施缩节胺可以显著降低棉花中上部无效果枝数量,提高棉花中上部的成铃率,H1处理较H0处理上部、中部的无效果枝数分别降低了52.2%、39.1%。各处理间棉花的始果节高无显著差异。表1

2.4 缩节胺复配打顶剂对机采棉果枝长度、果枝夹角及株宽的影响

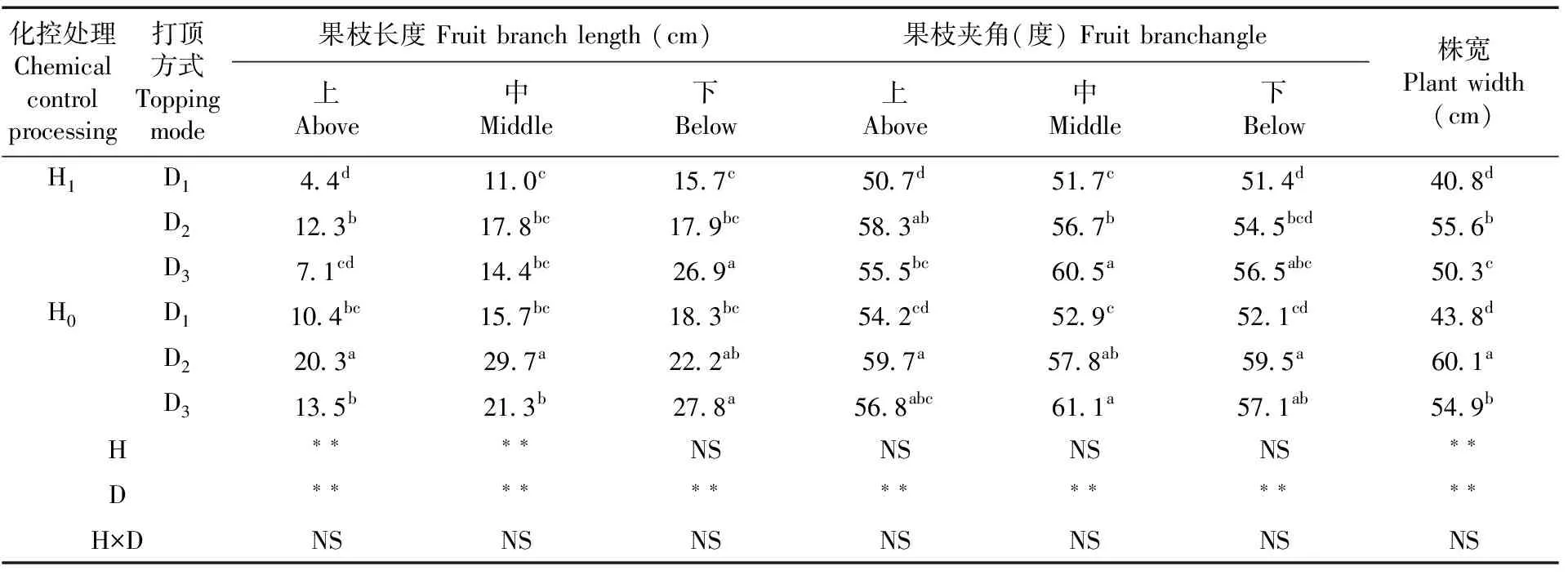

研究表明,棉花的果枝长度、果枝夹角及株宽均随着缩节胺的喷施表现出降低。H1处理果枝长度、果枝夹角、株宽较H0处理分别降低了28.8%、2.9%、7.6%。喷施缩节胺对棉花果枝长度的影响主要表现在中上部;打顶方式对棉花果枝长度及果枝夹角的影响也主要表表现在中上部。相比于D2处理,D1处理棉花上部的果枝长度、果枝夹角、株宽分别降低了60%、11.1%、26.9%。喷施缩节胺和打顶剂均能使棉花株型结构紧凑,有利于棉花机械化采收。表2

表1 不同缩节胺复配打顶剂下机采棉主茎节间长度、果枝数、无效果枝数及始果节高变化

表2 不同缩节胺复配打顶剂下机采棉果枝长度、果枝夹角及株宽变化

2.5 缩节胺复配打顶剂对机采棉棉铃三桃分布的影响

研究表明,H1处理伏前桃个数显著高于H0处理,增幅为43.3%。各打顶处理间伏前桃个数无显著差异。各处理的伏桃个数以D1处理最高,D3处理最低,最高值为4.6个,最低值为2.2个,D1处理较D2、D3处理分别增加26.6%、79.5%。棉花的秋桃个数以D3处理最低,D2处理最高。缩节胺处理的影响主要体现在棉花伏前桃个数上,而打顶方式处理对棉花的影响主要体现在伏桃个数上。图3

2.6 缩节胺复配打顶剂对机采棉棉铃空间分布的影响

研究表明,H1处理的内围铃显著高于H0处理,最高为7.2个,最低为4.0个,H1处理较H0处理显著增加20.8%;D1处理较D2、D3处理的内围铃显著增加29.4%、57.1%。喷施缩节胺处理对棉花的外围铃无显著差异,但表现为随着缩节胺的喷施棉株的外围铃数增加;各处理之间存在显著差异,表现为D2>D1>D3。从棉铃的纵向分布来看,H1处理的上部铃、中部铃及下部铃显著高于H0处理,增幅分别为87.5%、25.7%、20.0%;人工打顶处理(D2处理)的上部结铃数高于打顶剂喷施处理(D1处理),增幅为14.3%。但打顶剂喷施处理(D1处理)的中部结铃数高于人工打顶处理(D2处理),增幅为28.0%。表3

图3 不同缩节胺复配打顶剂下机采棉棉铃“三桃”分布变化

表3 不同缩节胺复配打顶剂下机采棉棉铃空间分布变化

3 讨 论

喷施缩节胺能有效降低棉花株高、果枝长度,增加棉花主茎节间数和果枝台数,并对棉花的果枝长度和主茎节间长度均能起到很好的控制效果[4,5,12-15]。随着缩节胺用量的增加,棉花的果枝夹角减少[2,4,16],对塑造适宜机采棉株型有重要作用。化学打顶剂也可以有效控制株高及节间伸长、塑造紧凑株型、增加冠层透光性[17]。董春玲等[18]研究表明,化学封顶虽然能够塑造紧凑株型,但株高却略高于人工打顶。以人工打顶为对照,化学封顶条件下的棉花株高、果枝台数均呈增加趋势[19,20],并能有效抑制棉花上部主茎节间长度、株宽和果枝长度[21]。与前人研究结果一致,试验研究表明随着缩节胺的喷施可以显著降低棉花的株高及主茎日增长量;基于打顶剂喷施的免打顶棉花株高均高于人工打顶,但不存在显著差异。喷施缩节胺对棉花主茎节间长度的中上部产生了影响,可以显著降低棉花中上部的主茎节间长度;在打顶方式处理中,喷施打顶剂处理较人工打顶处理中上部主茎节间长度平均降低了26.8%,喷施打顶剂也可以显著降低棉花中上部的主茎节间长度。与人工打顶(D2处理)相比,喷施打顶剂(D1处理)棉花的果枝数均呈增加的趋势且显著高于D2处理,增幅达到了23.4%,各处理果枝数最终表现为D3>D1>D2。喷施缩节胺可以显著降低棉花中上部无效果枝数量,提高棉花中上部的成铃率,各处理间棉花的始果节高无显著差异。棉花的果枝长度、果枝夹角及株宽均随着缩节胺的喷施表现出降低。喷施缩节胺对棉花果枝长度的影响主要表现在中上部;打顶方式对棉花果枝长度及果枝夹角的影响也主要表现再中上部。相比于D2处理,D1处理棉花上部的果枝长度、果枝夹角、株宽分别降低了60%、11.1%、26.9%。喷施缩节胺和打顶剂均能使棉花株型结构紧凑,有利于棉花机械化采收。

缩节胺能协调营养生长与生殖生长的关系,提高生殖器官生物量的分配比例,促进棉铃生物量的积累,增加单铃质量,对棉花产量的形成有重要作用[22]。徐新霞等[23]以杂交棉鲁棉研30号为材料,设置6种不同喷施缩节胺次数的处理,研究缩节胺对叶面积指数、干物质积累、棉铃时空分布及产量的影响,结果表明,缩节胺喷施3次的处理效果最佳,有效改善了成铃结构,使棉铃均匀分布,具有提高产量的效果。有研究认为, 适量缩节胺化控可增加棉花伏前桃和秋桃比例,从而增加总铃数[24,25]。适时的化学封顶,可以在一定程度上减少无效养分的消耗,将大量营养物质供给给有效蕾、铃的发育,具有提高棉花结铃率的作用。喷施打顶剂后内围铃数较高且三桃分布合理,具有一定增产潜力[21,26,27]。化学封顶还可有效节省植棉成本、提高棉花种植机械化水平[28]。试验研究表明,喷施缩节胺处理伏前桃个数显著高于处理不喷施缩节胺处理,增幅为43.3%。各打顶处理间伏前桃个数无显著差异。各处理的伏桃个数以打顶剂喷施处理最高,不打顶处理最低,棉花的秋桃个数以不打顶处理最低,人工打顶处理最高。喷施缩节胺和打顶剂均可以显著增加棉铃数量,提高棉花产量。

4 结 论

喷施缩节胺可以显著降低棉花的株高及主茎日增长量;人工打顶的棉花株高略低于打顶剂喷施的棉花株高,但不存在显著差异,喷施打顶剂可以替代人工打顶。喷施缩节胺与打顶剂对棉花主茎节间长度及果枝长度的影响均表现在中上部。与D2处理相比,D1处理棉花的果枝数均呈增加的趋势且显著高于D2处理,增幅达到了23.4%,各处理果枝数最终表现为D3>D1>D2。缩节胺喷施可以显著降低棉花中上部无效果枝数量,提高棉花中上部的成铃率。相比于D2处理,D1处理棉花上部的果枝长度、果枝夹角、株宽分别降低了60%、11.1%、26.9%。缩节胺和打顶剂喷施均能使棉花株型结构紧凑,有利于棉花机械化采收。缩节胺处理的影响主要体现在棉花伏前桃上,而打顶方式处理对棉花的影响主要体现在伏桃上。在喷施缩节胺条件下,D1处理较D2处理的上部铃减少0.6个,但中部铃增加0.8个。喷施缩节胺处理对棉花的外围铃无显著差异,但随着缩节胺的喷施棉株的外围铃数增加。