北京市考古研究院藏宋本《国朝诸臣奏议》文献价值初探

2023-05-30申红宝刘明李伟敏

申红宝 刘明 李伟敏

关键词:宋本《国朝诸臣奏议》;北京市考古研究院;上海图书馆;版本源流;古籍校勘;文献价值

北京市考古研究院(以下简称“北京考古院”)藏宋本《国朝诸臣奏议》一百五十卷(图1),略有阙卷,系清人彭元瑞旧藏①,学界迄今尚未对该部宋本进行比较系统地关注和研究。

此部宋本的行款版式描述如下: 十一行二十三字,白口(补版叶为黑口),左右双边,双黑鱼尾,间有三黑鱼尾。版心上题本版字数,上鱼尾下题卷次或“奏议××卷”,下鱼尾下题叶次和刻工姓名。卷端题“国朝诸臣奏议卷第一”,次行合题赵汝愚衔名“龙图阁直学士朝散大夫成都潼川府夔州利州路安抚制置使兼知成都军府事兼/管内劝农使充成都府路兵马都钤辖祥符县开国伯食邑九百户臣赵汝愚”。书中卷首有淳祐十年(1250年)史季温跋,次同年赵希瀞序,次赵汝愚《乞进皇朝名臣奏议劄子》和《进皇朝名臣奏议序》,次目录三种,前两种均题“国朝诸臣奏议总目”,第三种题“国朝诸臣奏议目录”。该书内容乃分类编录北宋诸臣章奏,始自建隆,迄于靖康,收录包括赵普等二百三十六人在内的千余篇奏议作品,凡一百五十卷,搜罗宏富。《四库全书总目》称誉《国朝诸臣奏议》的编选,“去取颇不苟”,“大旨以备史氏之阙遗”[1],具有重要的史料价值。兹主要就北京考古院所藏此部宋本在版本层面的文献价值,予以初步探讨。

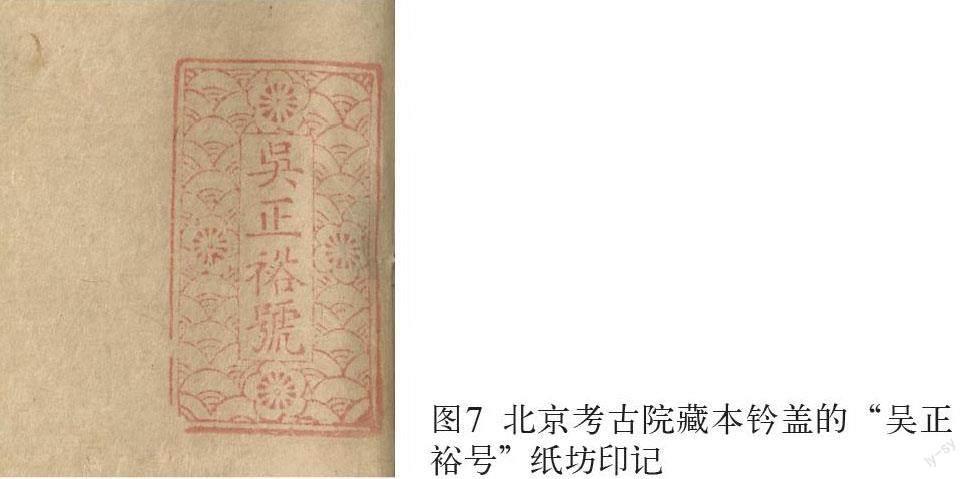

根据《中国古籍善本书目》著录,现存宋本《国朝诸臣奏议》共有十二部,其中全帙者(有配补)三部,分藏国家图书馆、上海图书馆和宁波天一阁博物馆,其余各部残宋本存卷多寡不一,国外如日本等地亦有藏本②。《国朝诸臣奏议》的宋刻书版多经元或元明两朝递修,据书版递修的不同,分为元修本和元明递修本两种版印系统。残宋本著录为北京市文物局所藏者(编号三六四八),即为该北京考古院藏本,版本属元明递修本系统。北京考古院藏宋本《国朝诸臣奏议》虽属残本,但实际仅阙卷四十七至五十一、卷一百六至一百九,共九卷,相较于全书一百五十卷的体量而言还算“完整”,特别是保存关键版本信息的首尾部分齐全。尽管《国朝诸臣奏议》存世有十二部宋本(国内),北京考古院藏本仍有其值得注意的文献价值。这表现在:其一,保存了原书完整的序跋、进书劄子和目录,是了解《国朝诸臣奏议》编选成书、刊刻以及内容构成的第一手资料,也可据以订补《中华再造善本》影印上海图书馆藏宋本《国朝诸臣奏议》在所载序跋、目录方面的缺失。其二,此部宋本存在纸坊印记这一刷印用纸特征,可据以管窥《国朝诸臣奏议》经元明两朝修版后的刷印时间下限,间接推知该书书版的保存状况。另外,该部宋本所载目录,也有可堪留意的反映《国朝诸臣奏议》编刻过程细节的特征。顺带指出的是,受限于宋本的文物管理等级,《国朝诸臣奏议》目前国内以数字化或影印本的形式予以全文公布者,除《中华再造善本》影印本外,似仅有“中华古籍资源库”上传的国家图书馆藏三部残宋本,致使现存十二部宋本的悉数调阅存在困难。在此情形下,北京考古院所藏此部首尾完具的宋本的考察,有助于认识和把握《国朝诸臣奏议》的文献面貌及刊印情况。其三,以个案的方式,将该部宋本所载奏议与其他传本典籍所载者对校,印证《国朝诸臣奏议》有其值得重视的校勘和辑佚价值。

一、订补《中华再造善本》影印本的缺失

存世三部宋版全帙《国朝诸臣奏议》,惟上海图书馆藏本作为底本选入《中华再造善本》得以影印,表明它是现存宋本《国朝诸臣奏议》里版刻质量最佳的一部。它的版本与北京考古院藏本均属元明递修本系统,而且经比对,两部还应属同版摹印。但考古院藏本更为晚印,因书版漫漶而多见刷印模糊之叶,品相不及上海图书馆藏本(图2)。上海图书馆藏本也存在不足,主要表现在序跋佚去,仅载有赵汝愚进书劄子和全书目录,但属于后人补抄,《中华再造善本总目提要》即称该本:“前序佚失”[2],且卷首所载“赵汝愚进书劄子、目录,系补抄”[3]。白璧微瑕,《中华再造善本》影印上海图书馆藏本在反映《国朝诸臣奏议》的完整性上略有缺憾。

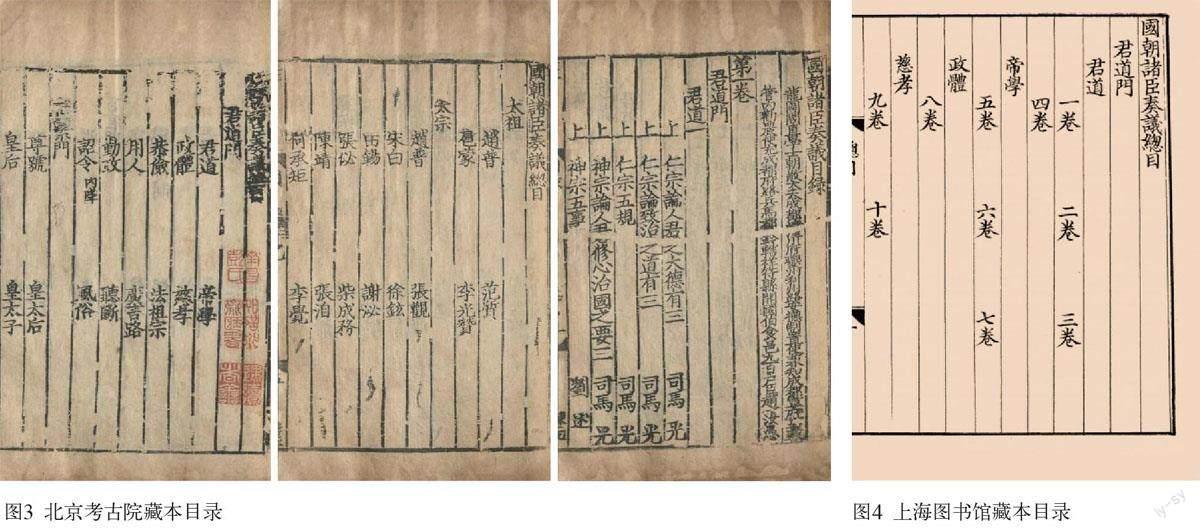

北京考古院所藏此部宋本,恰可弥补上海图书馆藏本的缺失,即佚序两篇,史季温跋和赵希瀞序,又可补进书劄子一篇即《乞进皇朝名臣奏议劄子》。再者,上海图书馆藏本所补抄的进书劄子与北京考古院藏本对校,也存在异文和删节,知尚非《国朝诸臣奏议》所载劄子原貌,乃据它本而抄。此外,上海图书馆藏本所补抄的目录仅有一种,而北京考古院藏本载有三种目录(图3),而且该补抄目录的编次也不同于北京考古院藏本。这都意味着北京考古院藏本保存了原书的较为完整的文献面貌,有裨于订补包括上海图书馆藏本在内的存世其他各部宋本缺失的序跋、目录等内容。

首先谈两部宋本所载赵汝愚进书劄子的异同。为了省文之便,两部宋本以下分别简称“上图藏本”和“考古院藏本”。首先是题名的差异,上图藏本将此篇劄子题为“国朝诸臣奏议序”,而考古院藏本则题“进皇朝名臣奏议序”。其次是文字面貌的差异,上图藏本序文起“恭惟我宋,艺祖开基”句,而考古院藏本该句前尚有如下一段话,云:“臣窃惟国家治乱之原,系乎言路通塞而已。盖言路既通,则人之邪正,事之利害,皆得以具实上闻。人君以之用舍废置,罔有不当,故其国无不治。言路不通,则人之邪正,事之利害,皆壅于上闻。虽或闻之,亦莫得其实。人君以之用舍废置,不得其当,故其国无不乱。臣尝以是历观前古,上自周秦,下及五季,相望数千载,间或治或乱,俱同一辄。然则天地之至理,古今之常道,无易于是矣。”据此差异,推断上图藏本补抄进书劄子的来源应该是《文献通考·经籍考》。检该书卷二百四十九(《经籍考》第七十六)著录“《皇朝名臣奏议》一百五十卷”之目,载有赵汝愚《自序》,即起“恭惟我宋,艺祖开基”句,迄“盖可以鉴矣”句,与上图藏本补抄之序的起止基本相同。

以上圖藏本所载此序为底本,与考古院藏本所载者对校,所校异文以下划线标识。另上图藏本虽据自《经籍考》所载的《自序》,但两者之间也存在文字差异,兹一并列举如下(《文献通考》依据清乾隆十二年武英殿刻本):如“设方正之科”,考古院藏本、《经籍考》“设”后均有“汉”字。“凡以开广聪明”,考古院藏本同,《经籍考》无“开”字,应据补。“而渐弊于熙宁、绍圣之时”,《经籍考》同,考古院藏本作“莫”。据文意,应作“渐”字为是。“无所讳忌”,考古院藏本同,《经籍考》作“违”。“其议论不已”,《经籍考》同,考古院藏本作“论议”;“植党干利”,考古院藏本同,《经籍考》作“于朝”。“然而圣君贤相率善遇而优容之”,《经籍考》同,考古院藏本作“卒”。“故其治效卓然以增气”,考古院藏本、《经籍考》并作“故其治效卓然,士以增气”。“终无感悟人主之意”,考古院藏本、《经籍考》并作“无以”。“臣仰惟陛下,尝命馆阁儒臣编类国朝文鉴奏疏百五十六篇”,考古院藏本在“陛下”和“尝命”之间有如下一段话“天资春明,圣学渊懿,顾非群臣所能仰望,而若稽古训,虚受直言,二纪于兹,积勤不倦”,《经籍考》亦无此段话。“尽献其言”,考古院藏本、《经籍考》并作“书”。特赐抽绎”,考古院藏本作“万机余间,幸赐?绎”,溢出“万机余间”四字,“间”当为“闲”的误刻,《经籍考》作“万机余闲,特赐?绎”。“臣谨序”,考古院藏本作“臣不任惓惓之诚”,《经籍考》至“盖可以鉴矣”句而止,无“臣谨序”或“臣不任惓惓之诚”之类的话。

再来谈两部宋本所载目录的差异。北京考古院藏本卷首序跋之后,相继列有三种性质的目录:第一种是奏议类目性质的《国朝诸臣奏议总目》,有类目十二种,即“君道门”“帝系门”“天道门”“百官门”“儒学门”“礼乐门”“赏刑门”“财赋门”“兵门”“方域门”“边防门”和“总议门”,各“门”下列子目,共一百十四条子目。第二种是奏议撰者目录性质的《国朝诸臣奏议总目》,按照皇帝庙号为序,但并不拘泥于此,也列入了“章献明肃皇后”“慈圣光献皇后”和“宣仁圣烈皇后”三位皇后,依次排列撰者名目。所收奏议首位撰者是赵普,列在“太祖”下,刘随的奏议即收在“章献明肃皇后”下。第三种是详列各卷所收奏议目录性质的《国朝诸臣奏议目录》,该种目录的体例是先列“门”类目,次列该“门”下各子目的序次,再列各子目序次内包含的奏议名称和撰者,如“第一卷,君道门,君道一,《上仁宗论人君之大德有三》,司马光……”。由此可见,《国朝诸臣奏议》在目录的编排上颇具匠心,所列三种性质的目录,在古书里似比较罕见,值得进一步挖掘或总结它所反映的南宋人目录学思想。无论是四库馆臣提要,还是《国朝诸臣奏议》的研究性文章,均未就此目录特征有所揭橥。此三种特征的目录编排,推测可能还是由于该书卷帙浩繁,所收奏议撰者及篇数亦颇为繁冗,意在着眼于不同的检索需要而编制,目的是提供检览奏议的方便。

上图藏本仅载有经补抄的《国朝诸臣奏议总目》一篇目录,补抄来源不详,其体例是先列各“门”名称,每“门”下列子目,各子目下再列包含的卷次(图4)。此种体例与考古院藏本的三种性质的目录均不同,相对比较简单,也很难起到方便检览奏议篇目的功能。

一部完整意义上的古籍一般包括序跋、目录和正文等组成部分,此部考古院藏本《国朝诸臣奏议》基本保留了各组成内容,反映了宋本《国朝诸臣奏议》的文献原貌。《国朝诸臣奏议》的再影印,建议还是以上图藏本为底本,但应充分利用考古院藏本所保存的序跋及目录资料,以配补的形式附入书中。这样既最大限度地保留了宋本《国朝诸臣奏议》原貌,也更方便学界的研究使用。

二、推定编刻过程细节及刷印时间的下限

《国朝诸臣奏议》的编刻,涉及两个层面,其一是赵汝愚编选成书,其二是史季温的刊印。先谈编选成书,《宋史》赵汝愚本传仅称撰有《类宋朝诸臣奏议》三百卷,不言编撰始末。南宋书目著录的《国朝诸臣奏议》均为一百五十卷,如《直斋书录解题》著录《皇朝名臣奏议》一百五十卷,云:“丞相沂国忠定公赵汝愚编进,时为蜀帅。”[4]又赵希弁《读书附志》著录《皇朝名臣经济奏议》一百五十卷,云:“淳熙中赵忠定帅蜀时所进也。”[5]未见有著录为三百卷者,而且当时该书的题名也有差异,或称“皇朝名臣奏议”,或称“皇朝名臣经济奏议”,史传所称的“类宋朝诸臣奏议”题名经过了元人改易③。推测“三百卷”本,或为《国朝诸臣奏议》最后编定为一百五十卷之前的“繁本”,编选成书的过程里应该存在一个“繁本”阶段。

赵汝愚《乞进皇朝名臣奏议劄子》详述其成书大略,也隐约谈到了曾存在“繁本”的问题,云:“臣学术浅陋,不足仰晞古人万一,然尝备数三馆,获观秘府四库所藏及累朝史氏所载使臣良士便宜章奏,论议明切,无愧汉儒。臣私窃忻慕,收拾编缀,历时浸久,箧中所藏殆千余卷。而臣识性迟钝,不能强记,每究寻一事首尾,则患杂出于诸家,文字纷乱,疲于检阅。自昨蒙恩,假守闽郡,辄因政事之暇,与数僚友因事为目,以类分次,而去其复重与不合者,犹余数百卷,釐为百余门,始自建隆,迄于靖康。推寻岁月,粗见本末,上可以知时政之得失,言路之通塞;下可以备有司之故实,史氏之阙遗。”在闽时所编《国朝诸臣奏议》,自千余卷“去其重复与不合”之后,仍有数百卷,此是否即为本传所称的三百卷《类宋朝诸臣奏议》呢?按宋人徐自明撰《宋宰辅编年录》云:“公尝以本朝名臣议论,自建隆以来迄于靖康,以类编次,后成三百卷,遂奏请择其中尤切于治道者为百五十卷上之。”[6]此所言“三百卷”与史传记载恰相合,也与赵汝愚所称的“犹余数百卷”相仿佛,印证“繁本”形态的《国朝诸臣奏议》是曾经存在的,而且还载于史传。问题在于史传既称三百卷本《国朝诸臣奏议》,难道该本也曾进呈内府?还是史传的记载乃据自此条材料?都还有待于进一步的证实。

淳熙十二年(1185年),赵汝愚转任四川制置使兼知成都,在蜀期间进呈所撰《国朝诸臣奏议》,此为编订为一百五十卷的定本形态。《玉海》载此事,云:“淳熙十三年(1186年)正月一日诏赵汝愚进所纂集《国朝名臣奏议》,君道至边防,终之以总议,凡一百五十卷,目录五卷。”[7]赵汝愚在成都编订《国朝诸臣奏议》的故实,赵希瀞序云:“福国忠定赵公以宗臣帅长乐,政成多暇,辑我朝之群公先正忠言嘉谋,粹为一编,汇分胪列,冠君道,跗边防,而以总论脉络之。凡天人之感通……礼乐刑政之纲目,靡所不载,至蜀书成,上之乙览。”又史季温跋云:“先正丞相忠定福王赵公曩尝编类国朝名臣奏议,开端于闽郡,奏书于锦城,亦已上徹乙览。”结合赵汝愚《乞进皇朝名臣奏议劄子》所云,《国朝诸臣奏议》的成书,经历了“殆千余卷”到“数百卷”,再到最终编定为一百五十卷并进呈内府御览的过程,四库馆臣即称:“经历岁时,屡经简汰,乃成是编。”[8]

此书之刻也有所“曲折”,赵汝愚之孙必愿欲梓行而未果,史季温跋即写道:“公之孙尚书阁学必愿绳武出填,尝命工刊刻而未就”,赵希瀞序亦称:“闻孙必愿繇常伯接踵是邦,祗承先志,思永其传,属泮宫以绣诸梓,久而未就。”按《宋史》赵必愿本传,他在淳祐五年(1245年)以华文阁直学士知福州和福建安抚使,“居官四年,累乞归,及命召,又三辞,皆不许”[9]。最终在淳祐十年(1250年),赵必愿知福州任内,经史季温而完成《国朝诸臣奏议》的刊刻④,并将书名确定为“国朝诸臣奏议”。《天禄琳琅书目后编》称:“此书蜀刻有两本,此其再锓也。”[10]蜀本佚而不传,今所存宋本,皆为史季温所刻者。

典籍的目录与成书、刊刻存在一定的关系。考古院藏本所载《国朝诸臣奏议目录》,即有值得注意的特征,表现在自卷七十八开始,标注“国朝诸臣奏议丙集目录”字样(图5),至卷一百十九止,意味着此四十二卷属于“丙集”。自卷一百二十开始标注“国朝诸臣奏议丁集目录”字样,至卷一百五十止,意味着此三十一卷属于“丁集”。而核之正文里的相应卷目,则均未标注“丙集”“丁集”字样。又书中正文卷八末题“国朝诸臣奏议录甲集卷第八”(图6),反观相应目录则又无“甲集”字样,意味着卷一至某卷止,属于“甲集”,当然还应有“乙集”。丙集和丁集的卷数合计七十三卷,接近全书一百五十卷之半,甲集和乙集卷数相合恰为另一半。问题在于,“甲集”“丙集”和“丁集”字样在目录与正文的或有或无,推测所据刻的底本曾存在规范统一的甲乙丙丁四集字样,刊刻过程中部分地予以删削,遂造成今所见前后不统一的面貌。现存国图藏南宋福建所刻的《西山先生真文忠公读书记》,也有“甲集”“乙集”和“丁集”之目,与此类同。理解该目录特征的内涵,还应该结合此书的编与刻予以思考。推测或仍缘于《国朝诸臣奏议》卷帙浩繁,一种情形是赵汝愚在编选过程中曾以分集的形式编选,相应有分集目录。按《玉海》称淳熙十三年进呈的《国朝诸臣奏议》有目录五卷,此五卷目錄是否即意味着分集目录(比如甲乙丙丁戊)呢?史季温在刊刻时予以删削,但又不彻底,留下了《国朝诸臣奏议》曾分集编选的“遗迹”。另一种情形则是史季温曾拟分集刊刻,但并未忠实地执行,仍最终以一书不分集的形式完成刻梓,而分集刊刻的“设想”则片段性地留存在书版里。要之,该目录特征为窥探《国朝诸臣奏议》的编、刻过程,提供了线索。

《国朝诸臣奏议》属于宋代官刻,考古院藏本奏议正文凡遇“国家”“祖宗”“陛下”“圣恩”及宋代帝王时均空格,以示尊崇。但避讳算不上谨严,遇“桓”“沟”(溝)“敦”和“廓”诸字阙笔,也有不阙笔者。书中保留有元代修版或补版的题记信息,如卷三十四第十三叶、第十四叶版心下分别题“至大元年刊补”或“至大元年刊”字样,卷五十一第十叶、卷八十九第八叶均题“元统二年刊”字样,卷一百四第四叶题“大德四年九月补刊”字样。另卷八十二第十七叶(该叶系抄配)题“大德四年九月补刊”“福州路儒学教授刘直内命工刊补”。据上图藏本,原版叶确有此题记。同样内容的题记,又见于卷一百四十七末,镌刻“大德四年九月日,福州路儒学教授刘直内命工刊补”字样。至于明代修版或补版,缺乏明确的题记信息,只能根据刻风略作判断,如卷九第十二叶似明代补版叶,大致属弘治、正德间刻风,以上元、明两朝的补版叶多为黑口。

存世宋本《国朝诸臣奏议》的修版已经明确,或修版在元代,或修版在元、明两朝,肯定存在元或明代的印本,但也不会刷印截止在明代,其刷印时间的下限有必要予以确定。如天一阁所藏经元明递修的公文纸印本《国朝诸臣奏议》,公文内容多署“正德二年字样”,推断即刷印在明正德年间前后。正德以降至明清之际,或清代,是否还在刷印《国朝诸臣奏议》呢?考古院藏本又提供了重要的线索,即书中钤盖的“吴正裕号”纸坊印记(图7)。据清康熙五十年(1711年)内府刻本《佩文韵府》有“吴正裕号”“吴正有号”印记[11],天一阁藏稿、抄本《明史稿》亦有该印记[12],印证“吴正裕号”当是清初康熙间的造纸坊,由此推定考古院藏本的具体刷印时间是在清初康熙年间。故其版本可详定为宋淳祐十年史季温福州刻元明递修清初印本,也间接表明此书板片至清初尚存,不排除入清继续递修板片的可能性。考古院藏本为考察宋刻《国朝诸臣奏议》书版的递修和保存,提供了难得的实物证据。

三、具有一定的校勘及辑佚价值

《国朝诸臣奏议》存世版本除宋本外,尚有明弘治华燧会通馆活字印本及《四库全书》抄本等,活字印本“谬误不可枚举”(张金吾《爱日精庐藏书志》之语),文字面貌可据信者还是宋本。以考古院所藏此部宋本为依据,通过该本所收奏议与其他典籍所载者比对,印证宋本《国朝诸臣奏议》有着值得重视的校勘与辑佚价值。兹以范仲淹和司马光的奏议为例予以说明。

范仲淹集存世宋本为国家图书馆藏北宋刻《范文正公文集》,该集卷九至十载有范仲淹的奏书或上书作品,但并不全。《国朝诸臣奏议》所收的范仲淹奏议,如《上仁宗乞督责管军臣寮举智勇之人》《上仁宗乞选边上有智勇人与讲说兵书》《上仁宗乞早葬荆王尽节浮费》和《上仁宗再议攻守》等篇,即均未收在该集里,印证北宋本文集所收范仲淹的作品有遗漏。至元代刊刻的范仲淹《政府奏议》和《尺牍》,始收录上述诸篇。这是范仲淹的作品编在元代续有辑刻的情况下,方保存了北宋本文集未收的作品。假如未曾续刻,甚至宋刻本集自宋季以来即已佚的宋人作品编,其奏议的保存就另当别论了,故应当充分重视《国朝诸臣奏议》在保存奏议材料方面的辑佚价值。

司马光集存世有国家图书馆藏宋本《温国文正公文集》,该集卷十八载《三德》,即《国朝诸臣奏议》卷一所收的《上仁宗论人君之大德有三》,经比勘存在异文(所校文字以下划线标识,所校本集以宋本代称)。如“仁者非区区姑息之謂也”,宋本作“妪喣”。“知道义”,宋本作“谊”。“阙二焉则危”,宋本无“焉”字。“谨微接下”,宋本作“慎”。“然自践位以来”,宋本作“阼”。“抑陛下之于三德万分之一亦有所未尽欤”,宋本作“将”。“则为善者日懈,为恶者日劝,善者懈,恶者劝”,宋本无此六字。“伏惟陛下少垂圣恩”,宋本作“望”。“开日月之容光”,宋本分别作“廓”“融”。宋本篇末有“此臣愚浅所见,不敢不陈,取进止”一段话,《国朝诸臣奏议》无此段话。另外,《国朝诸臣奏议》于该篇篇末小注云“嘉祐六年七月初除谏官,上殿进,有旨留中”,宋本在篇题下小注称“嘉祐六年初除谏官,七月二十一日上殿,一留中(笔者注,指司马光呈上三道劄子,此道劄子留中)”,基本相同。但宋集所载上奏时间更详,可补《国朝诸臣奏议》称“初”之笼统。由此可见,宋代刻本里的同一篇奏议,仍存差异。就所校此篇奏议而言,尽管《国朝诸臣奏议》所载有依据内府藏本的可能性,而保留着司马光所撰奏议进呈时的原始面貌;但不排除该篇奏议在收入本集时,司马光仍会有所修改,从而出现差异。要之,《国朝诸臣奏议》保存的奏议文本,其校勘价值的重要性是不言而喻的。

四、结语

《国朝诸臣奏议》是南宋时期一部重要的奏议汇编性质的著述,考古院藏本可订补《中华再造善本》影印上海图书馆藏宋本《国朝诸臣奏议》在序跋、目录方面的缺失。细致揣摩该宋本所载的目录,也会发现个别“迥异”性的特征,潜藏着推定《国朝诸臣奏议》编选成书和刊刻过程的细节。特别是所钤盖的纸坊印记,不仅将版本著录更详准地定为清初印本,并推定出该宋本刷印时间的下限及书版的留存状况。这意味着每一个实物细节都可能成为有文献意义的“标本”,版本学的研究应呈现为文献与文物(实物)的并重,实物的细节会补充、修订乃至完善文献的属性。另外,根据考古院藏本所载赵汝愚序,及相关的书目著录和文献记载,重新审视了《宋史》本传所载的《国朝诸臣奏议》的“前身”三百卷本《类宋朝诸臣奏议》,抉发出成书过程中应存在“繁本”阶段,也是学界似未曾注意的方面。考古院藏本作为一部尚未受到学界系统地关注和研究的宋本,拙文的梳理只是起步,期待这部煌煌巨帙得到更多的研究。