希腊瑞鸟在东方

2023-05-30李思飞

内容摘要:含绶鸟是一种广泛流行于丝绸之路的装饰图案,以往研究均认为其来自萨珊波斯。对敦煌及克孜尔石窟壁画含绶鸟渊源再作追索,认为含绶鸟形象应源自古希腊,最初被赋予王权和胜利的寓意,后随东方希腊化传入波斯和中亚,其在中国的流播与粟特人有关。在传播过程中,含绶鸟图像趋于程式化,其内涵演变为至福、乐土、吉祥等人类美好愿景的象征。出现在希腊、波斯、中亚、中国的塔里木盆地乃至敦煌及中原视觉艺术中的含绶鸟,成为古代东西方不同语境下共通的文化符号。

关键词:含绶鸟;莫高窟;克孜尔石窟;古希腊;粟特人

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)01-0014-13

The Auspicious Bird of Greece in the East

—A New Observation on the Origin of the Beribboned Bird Motif in Dunhuang and Kizil Cave Murals

LI Sifei

(School of History and Culture, Shaanxi Normal University, Xian 710119, Shaanxi)

Abstract:The motif of a bird bedecked with ribbons and a necklace in its beak is a widespread decorative motif along the Silk Road. Previous research believed that this motif was a creation of Sasanian Persia. This paper presents a new theory on the possible origin of this motif and concludes that the image of birds decorated with ribbons likely originated from Greek art. The combination of a bird with ribbons or a necklace first alluded to kingship and victory and was introduced into Persia and Central Asia with the Hellenization of the East. Its eventual transmission into China was most likely related to the exploits of the Sogdians. During the process of dissemination, the style of the motif underwent a gradual transformation and began to represent the eternal pursuit of paradise and auspiciousness, as well as other universal yearnings of humankind. The beribboned bird motif, which appears in various artistic mediums throughout ancient Greece, Persia, Central Asia, the Tarim Basin, Dunhuang, and even the Central Plains of China, has become a universal symbol present in the art and culture of both the West and the East.

Keywords:beribboned bird motif; Mogao Grottoes; Kizil Grottoes; ancient Greece; Sogdians

一 敦煌与克孜尔石窟壁画中的含绶鸟

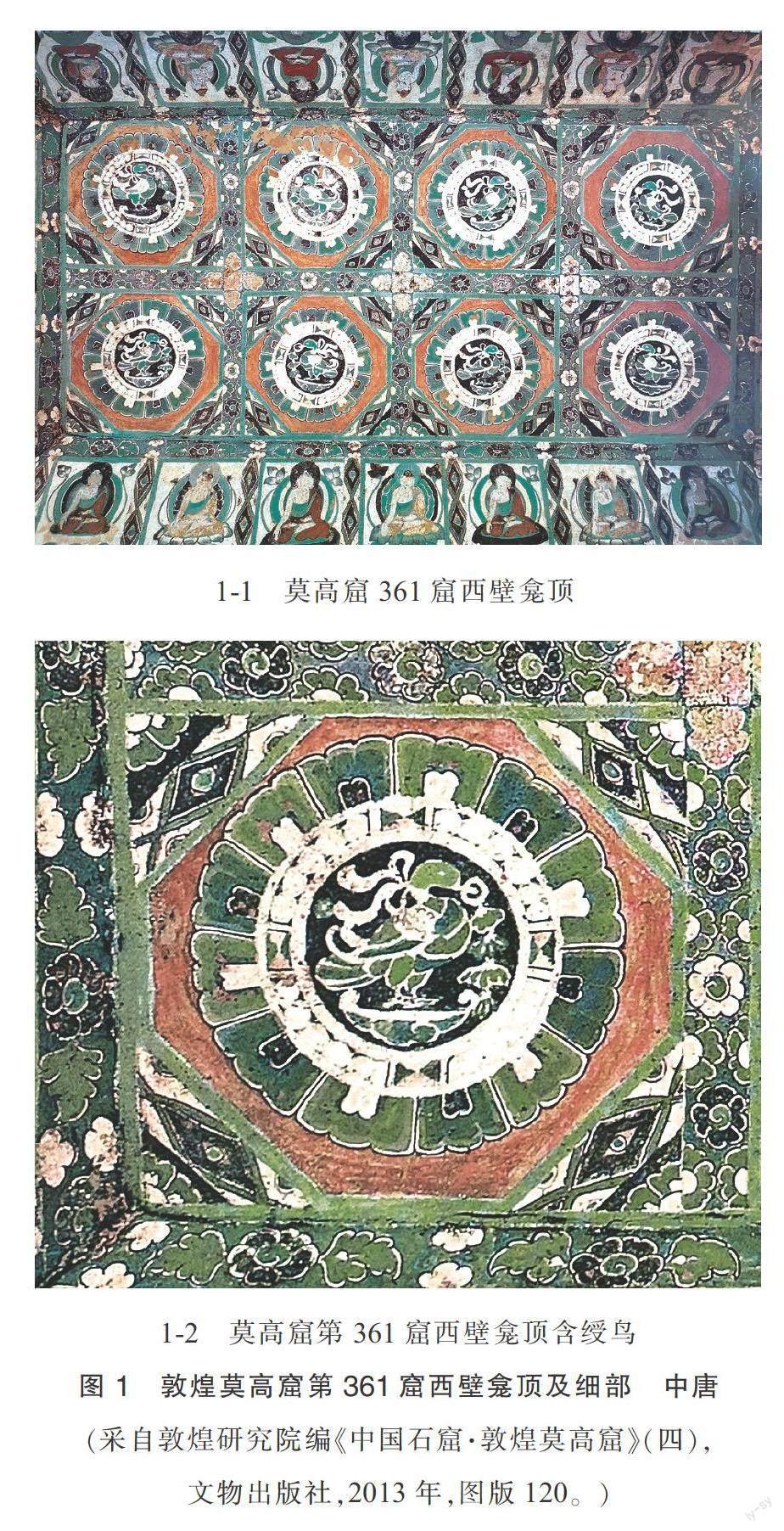

作为联结中原与西域的重镇,敦煌曾是丝绸之路多元文化的交汇地。在敦煌石窟壁画绚丽多彩的图库中,含绶鸟{1}是一类较为稀见的装饰题材,异域风格明显。含绶鸟图案以侧面立鸟为主体,通常单体或成对出现,鸟喙部衔有珠链或坠饰, 颈后系绶带,有时环绕圆形或椭圆形联珠纹或花瓣纹团窠环。莫高窟中唐(781—848)第361窟西龛龛顶平棋方格内,就绘有三弧方头叶片团花内的联珠纹团窠含绶鸟形象(图1),图案中心为一只大雁立于卷头莲叶之上,喙部銜着缀有三片藤蔓花叶的圆环,颈系同心结绶带,带端飞扬,雁翅敛于体侧,双翼尾端各伸出一缕上卷羽毛。雁身和蔓叶涂绘同一色系石青和石绿色,与团花外的橙色菱形格形成补色对比,整体造型精妙雅致,色彩明丽,极富装饰美感。此纹样被研究者称为“雁衔珠串纹”[1]。类似纹样还出现在莫高窟第158窟西壁坛上卧佛枕织锦图案中(图2)。在十二片三弧方头叶片组构的团花内,有赭色衬底联珠纹内填赭线勾勒的衔珠立鸟,与前例略有不同的是,画师为立鸟添绘冠饰,鸟喙所衔珠串间有蔓叶和团花,足下踏座变成内卷云纹莲瓣,羽翼端部愈加上扬,为立鸟更添神性。其绘制所依蓝本应与第361窟含绶鸟大致相同。

从敦煌西望,含绶鸟图案在西域及更西的丝路沿线考古发现中不乏实例。新疆拜城克孜尔石窟是古龟兹地区开凿时代最早、规模最大、壁画遗存最多的一处石窟群,也是联结中亚和中国内地佛教石窟寺的纽带。克孜尔石窟壁画题材广泛,风格鲜明,体现出本土传统与外来文化汇流的特点。19世纪末20世纪初,克孜尔千佛洞遭西方考察队大规模发掘盗剥,大量文物流失海外。克孜尔石窟两件饰有联珠纹含绶鸟图案的壁画残片分别藏于俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆和德国柏林亚洲艺术博物馆。艾尔米塔什博物馆收藏残片(图3,俄藏编号KY-624)系1905—1906年俄国别列佐夫斯基探险队在考察时揭取,壁画原始位置在克孜尔石窟第60窟主室右侧像台前壁[2]。该残片可见水平排列两个单层联珠圈,与邻圈相切处各置一内填新月的小型联珠圈纹饰。大联珠圈内主题纹样为侧面站立的独鸟,两联珠圈内的鸟向而立。鸟喙衔有一串项链,下垂三个水滴形坠饰。一条轻盈的绶带环绕鸟颈,带端在颈后飘动,鸟颈部、翅翼和尾部均饰以联珠条带,腹部分别绘竖条和横条波线纹,鸟足踏于联珠纹平台座上。克孜尔含绶鸟较敦煌含绶鸟造型更规整,又不失灵动,愈显神态庄穆。现藏柏林的联珠纹含绶鸟壁画由德国第三次吐鲁番考察队于1906年1月至5月逗留库车石窟寺期间揭取,据称来自克孜尔最大的洞窟,为佛像台座装饰[3]。20世纪90年代,中国考古工作者在克孜尔石窟第60窟主室侧壁塑像台侧又发现一幅包含数个横向连续联珠圈含绶鸟纹的带状壁画(图4)。这幅壁画与前述俄藏和德藏含绶鸟残片如出一辙。据推测,中国新见含绶鸟壁画应与俄藏残片出自同一洞窟(克孜尔石窟第60窟),它们很可能属于该窟主导装饰图案的组成部分。

由于克孜尔石窟本身没有纪年题铭,亦未发现相关文献记载,目前只能依据考古学方法推定其相对年代{1}。综合前人研究,笔者推测第60窟含绶鸟壁画年代应在7世纪左右。此外,位于库车县城西南新和县境内的托乎拉克艾肯石窟第11窟顶部壁画上亦绘有口衔三坠珠链、颈系绶带的含绶鸟,环绕立鸟的联珠纹尚依稀可辨[4]。托乎拉克艾肯石窟与克孜尔石窟同属龟兹石窟系统,含绶鸟造型与前者系出同源。龟兹比敦煌含绶鸟年代早逾一个世纪,可见含绶鸟传入中国有一个自西向东、由远及近的过程。两者显然拥有共同的成熟母本。

长久以来,多数研究者将联珠纹和含绶鸟视为波斯萨珊王朝(Sasanian Dynasty,224—651)时期的创造,称其为“萨珊式”纹样{1}。然而,新近研究表明,联珠纹源出中亚粟特地区的可能性更大。这一独特的图案首先流行于中亚,进而沿着古代丝路传到四面八方[5]。与之类同的是,含绶鸟的文化属性也并非波斯系统,而应追溯到时空距离更为久远的古希腊。

二 希腊艺术中的绶带飞鸟组合图像

自远古时代以来,飞鸟就被视为神灵及其护佑的象征,与神秘天界密切相关。对古人来说,鸟类飞翔的本领是没有翅膀的陆地生物所不具备的神异能力。神鸟惠世和崇爱灵禽是诸古代民族所共有的文化心理。无论是神话传说、史诗文学,抑或建筑装饰、雕塑、绘画等视觉艺术,均不乏各色灵禽的身影。鸟的形象往往承载象征性寓意,在古代艺术中不难发现象征太阳、永生、王权、吉祥、美丽、和平、灵性等理念的真实或幻想的禽鸟。一个典型例证是一枚来自塞浦路斯的约公元前6—前5世纪的圣甲虫形红玉髓雕饰物(scarab)(图5),现属塞浦路斯Kammitsis收藏。位于地中海东部的塞浦路斯岛,因其欧亚贸易枢纽的独特位置兼蓄希腊、埃及和近东文明影响,尤其拥有丰富的希腊文化遗存。这枚雕饰物生动地再现了希腊神话的一个著名情节。左边人物被比定为希腊半神和英雄赫拉克勒斯(Heracles),中间的女子是他的妻子得伊阿尼拉(Deianira),右边是半人马怪涅索斯(Nessos)。画面刻画的是赫拉克勒斯正张弓射向欺凌他妻子的人马怪的场面。场景上方有两个非常明显的埃及元素:位于左上方象征生命的符号“ankh”(在埃及象形文字中指“生命”或“生命的气息”)和右上方的法老守护神荷鲁斯(Horus)之鹰。鹰的形态与其在埃及艺术中毫无二致。古希腊瓶绘研究专家约翰·博德曼(John Boardman)指出,从艺术风格、下方雕刻影线和边缘等特征判断,这枚雕饰物应当是由深受希腊文化影响的伊特鲁里亚人(Etruscan)或生活在黑海沿岸的希腊人制作的,特别是得伊阿尼拉的尖顶帽和长袍,令人联想到伊特鲁里亚艺术里来自东部希腊的图像传统。而生命之符ankh和飞鸟形象则体现了腓尼基人(Phoenician)的艺术特征。据此可将这枚雕饰物的年代比定在公元前550—前525年这一时段[6]。圣甲虫雕饰物在古埃及具有护身符的功用。善于航海与经商的腓尼基人吸收了诸多埃及元素,并将其连同雕饰物的形式本身传给了移居塞浦路斯的希腊人。尽管无法获知其确切归属,但可以肯定的是,宝石上的埃及符号和飞鸟形象的象征意涵,在古典时代的地中海世界已经为人们所熟知。制作者将这些象征神明及其护佑的图像语汇纳入希腊文化氛围,自然兼容了另一文化系统的元素。

历史上,最早将绶带等饰物与飞鸟结合在一起的很可能是古希腊人。在希腊艺术尤其是希腊陶瓶上,经常可以看到飞鸟和手持束头带(希腊神祇或国王的冠冕)的有翼胜利女神尼刻(Nike),以及长翅膀的男童丘比特(putto)。这些形象皆有双翼,均位于画面上部,而且时常携一条绶带、一个王冠或一串珠链。飞鸟会将这些珍物用爪抓住(图6)或衔在喙部(图7)。这种图式组合通常出现在神祇、王者或英雄周围,象征王权、胜利与神佑。从公元前8世纪开始,希腊人在意大利南部建立若干殖民地,并深刻影响了整个亚平宁半岛(包括伊特鲁里亚人、拉丁人及其他诸多当地族群)乃至古罗马文明的艺术创造。携绶带或珠链的飞鸟在希腊中部到意大利南部这片地域出土的古典(即希腊—罗马)世界陶瓶绘画上屡有发现,它们应被视为敦煌与克孜尔石窟壁画含绶鸟的图像学先驱。

三 波斯艺术中的含绶鸟

许多研究者认为,敦煌与克孜尔石窟壁画中的含绶鸟来自对萨珊纺织品纹样的复制。诚然,壁画题材有可能仿效纺织物图案,因为后者通常是最能直观反映某一时代和地区审美风尚的载体,而且由于其轻巧便携的特性最易传播和引领潮流,成为同时期乃至后来其他媒材纹饰的借鉴。然而将含绶鸟归入萨珊式纹样的说法值得商榷。因为经科学发掘、能够确定归为波斯萨珊王朝时期的艺术品数目有限,含綬鸟图像与萨珊艺术的关系尚待更多考古发现的证实。在此,有必要对萨珊之前波斯境内的类似图像作一番考察。

事实上,衔绶带或束头带的鸟曾出现在公元前1世纪帕提亚帝国(Parthian Empire,中国史书称之为安息,公元前247—公元224年)的钱币和浮雕上。这一图像应是对希腊流行图案的继承与发展。众所周知,帕提亚帝国是从亚历山大大帝的继业者(Diadochoi)所建立的塞琉西王国(Seleucid Kingdom)中分立出来的,对希腊文化多有承袭,帕提亚东部疆土尤其深受后者浸染。苏联考古学家在帕提亚王国旧都尼萨古城发现的装饰希腊题材的角形杯、希腊风格的雕像和刻有希腊神的印玺等艺术品,皆体现了帕提亚与希腊文化的密切关系。受希腊化塞琉西王国钱币的影响,帕提亚钱币以神人同形的希腊风格来表现当地信仰的祆教神祇[7]。早期帕提亚钱币不仅刻有希腊语铭文,而且描述其国王为“philellenoi”,即“希腊/希腊人之友”或“爱希腊者”。

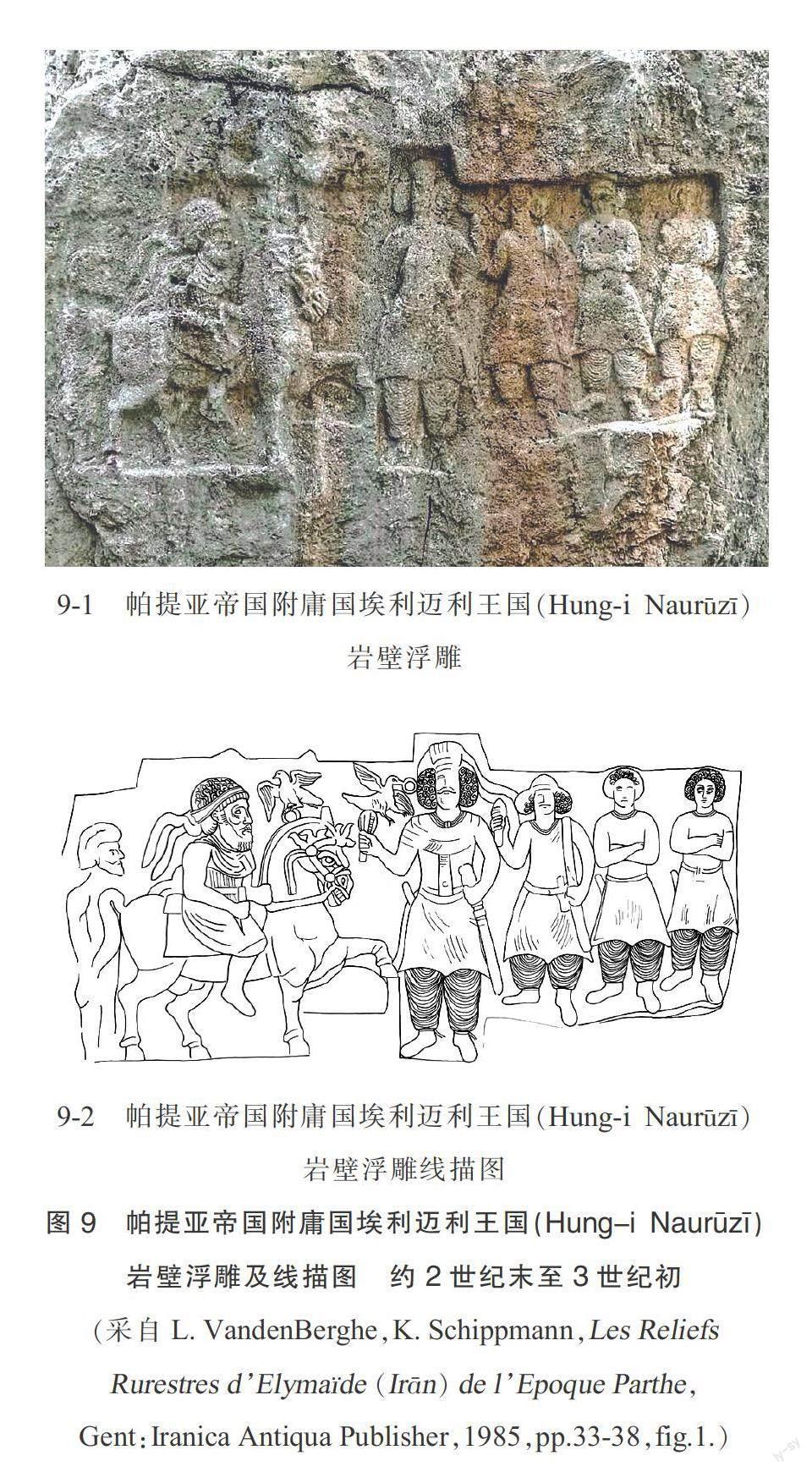

在帕提亚国王弗拉特斯四世(Phraates IV,约公元前37—前2年在位)钱币正面(图8),一律铸刻头发卷曲、蓄有须髯的国王左侧面像,显示出东伊朗肖像的特征。国王额上束带,带端垂至脑后。值得注意的是,这些钱币上总有一只鸟出现在右上方即国王脑后,时而口衔绶带飞翔,时而口衔圆环站立。钱币左上角时常出现太阳、星辰或星月的组合符号。衔物鸟的出现应与神圣、权力等寓意有关,象征神赐王权。与希腊瓶绘飞鸟相比,帕提亚钱币上的鸟露出鸟爪,绶带、圆环等物品被衔在喙部,而不是由鸟爪抓握。帕提亚人把古典希腊元素巧妙地植入东伊朗的铸币肖像传统,形成一种独特的造型样式。此外,位于伊朗西南部帕提亚帝国附庸国埃利迈利(Elymais)王国境内的岩壁浮雕(图9)上,亦刻有两只飞翔在画面中央尺寸最大的站立者和骑士身旁的鸟,一只鸟嘴部衔环,另一只鸟爪抓环{1}。毫无疑问,帕提亚钱币和埃利迈利浮雕所刻画的衔物鸟是以希腊衔物飞鸟为灵感和范本的,它们已经具备了“含绶鸟”的雏形,意在彰显其所朝向人物的神圣王权和显赫地位。帕提亚阿萨息斯王朝上承阿契美尼德王朝,下接萨珊波斯,在古代伊朗历史脉络中的承上启下作用不容忽视。

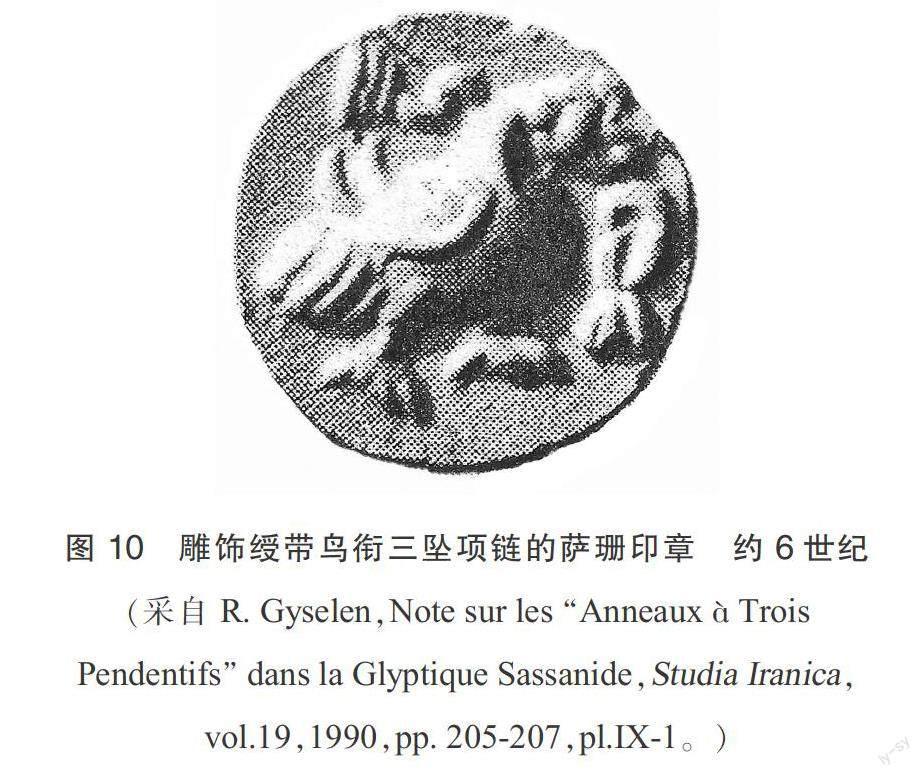

遗憾的是,在帕提亚之后的萨珊王朝钱币上,未能找到任何与上述帕提亚钱币图像近似的例证。萨珊时期的衔物鸟仅出现在公元6世纪开始流行的封口印上,此前尚无可信的证据。古代波斯人通常将重要文书写在羊皮纸上,卷成卷后用细绳捆扎,敷一块新鲜黏土固定绳结,上面按压个人名章密封。待黏土变硬,带有封印的羊皮卷即成为正式文件。自远古以来,两河流域一直使用这一封缄系统,后被波斯人所继承。由于大部分萨珊印章和封印并不是科学发掘品,出土信息阙如,研究者对于印面图像的解读存有不少疑窦。萨珊印章有时铭刻中古波斯语(婆罗钵文)题铭,铭文仅标示拥有者的姓名,有的附注职业,但均无图像解释。萨珊波斯纹章学专家丽卡·吉塞伦(Rika Gyselen)在一枚封印上发现了一只衔有三个吊坠项圈的立鸟(图10)。这是目前所知萨珊印章中唯一的衔物立鸟实例。吉塞伦认为带有三个吊坠的项链可能是普遍流行于古代伊朗文化圈的一个重要概念——“灵光”(中古波斯语xwarrah,意为“荣耀”“神赐力量”)的象征[8],特别用于国王、贵族和勇士,是至高无上的君王统治万邦、顶天立地的英雄战胜(无敌的)对手不可或缺的要素[9]。

吉塞伦的观点为立鸟图像解读提供了一种可能性。萨珊艺术中的确不常见到带三个坠饰的项链。钱币学证据表明,这种坠饰只是在萨珊朝后期国王阿尔达希尔三世(Ardashir III)时期的钱币上才开始出现(图11)。阿尔达希尔三世于公元630年登基,是一位在位仅数月的少年国王。三坠项链第一次被明确描绘是在伊朗西部克尔曼沙市郊一处摩崖石刻遗址塔克·布斯坦(Taq-i Bustan)大石窟内浮雕上(图12)[10-11]。除浮雕外,曾经陈列在塔克·布斯坦公园内的石刻柱头浮雕也展现了戴有三坠项链的人物形象[12]。日本学者田边胜美(Katsumi Tanabe)认为,相同的三坠项链出现在阿尔达希尔三世铸币上,说明塔克·布斯坦石窟的修建者应是同一位国王[13]。也有学者认为塔克·布斯坦是一处颇有争议的遗址,不具普遍性,不能代表典型的萨珊艺术[14]。目前学界的共识是该石窟建造于6世纪晚期至7世纪早期。

塔克·布斯坦大石窟内的两面侧壁分别雕饰“猎野猪图”和“猎鹿图”。有趣的是,两图中的“国王”或曰身量最大的弓箭手并非萨珊国王,而是国王库斯老二世帕尔维兹(Khusraw II Parvez,590—628年在位)手下一位名叫巴斯塔姆(Bastam)的将军。巴斯塔姆是库斯老二世的舅父,拥有帕提亚血统[12]20-36。文献资料显示,巴斯塔姆曾被库斯老二世任命为波斯东部呼罗珊地区的地方长官,他才是塔克·布斯坦最初的修建者。这座纪念性遗址有时被称为“Taq-i Bastam”(意为“巴斯塔姆拱门”),而不是“Taq-i Bustam”(塔克·布斯坦),后者在新波斯语中意为“花园拱门”[15]。塔克·布斯坦修建者的身世背景为解读浮雕图像提供了一个合乎情理的指向:浮雕上包括三坠项链在内的图案、纹饰、珠宝、兵器更有可能是巴斯塔姆从中亚(东伊朗)引入波斯的,并非萨珊波斯原创。这些元素在库斯老二世之后才逐渐被运用于萨珊艺术中。

四 粟特人与含绶鸟

由前文可知,绶带或珠链与飞鸟组合首先肇造于古典希腊艺术,这一图像范式随亚历山大东征进入伊朗文化圈。尽管帕提亚文化本身诸多问题尚待探明,但可以肯定的是,含绶鸟在帕提亚时期的波斯领土上已广为人知,继起的萨珊人只是这一图式的承递者而非首创者。从已知的考古资料来看,这一纹饰并未广泛出现在萨珊艺术中。相对的,粟特艺术特别是入华粟特人葬具及粟特本土壁画和纺织品,为含绶鸟的流传提供了更加明确和连贯的实证。

中亚古族粟特人以擅长经商闻名于世,足迹遍布欧亚大陆,是公认的伊朗、印度、中国及草原文化间交流与传播的重要媒介。含绶鸟可能是诸多由东迁的粟特人引入汉地的纹样之一。近年中国出土的粟特人或祆教徒石葬具等考古材料证明,这一纹样不止流播西域和敦煌,还见于中原地区。1999年山西太原出土的隋代虞弘墓(592年)石堂外壁浮雕上,就反复雕绘了颈系绶带的衔物鸟。这类鸟时而单独现身石板下部小图案中,呈现羽翼丰满、神态安详的立鸟(虞弘墓发掘者比定为鸽子[16])姿态,口衔祥云,颈后绶带飞扬(图13-1);时而出现在面积较大的石板上部大图案中做展翅飞翔状,与主题图像相呼应(图13-2、图13-3);或立于庐帐之上的葡萄叶蔓间,作为构图装饰的补充。此外,在青州傅家北齐石室墓线刻和安阳北齐围屏石榻浮雕中亦能找到颈部系绶带的瑞鸟[17],只是后者没有衔物。总体来看,入华粟特人、祆教徒葬具上的含绶鸟皆融入各自图像语境,未添加在粟特和萨珊艺术中常见的联珠圈或其他团窠纹边饰,这可能是中原汉地对外来元素有选择地借鉴并改造的体现。这类“华化”的含绶鸟可视为唐代铜镜、石刻上“鸟衔绶带”图案的先声。

尤为令人惊异的是,含绶鸟图案在青海都兰热水古墓有数量可观的发现。大量极富异域风格的吐蕃时期各类遗物中包含多件含绶鸟纹织锦残片(图14)。都兰含绶鸟造型精美,样式繁复。主题纹样既有对鸟又有独鸟,边饰亦分花瓣型、联珠型及复合花朵联珠型等团窠环。含绶鸟纹在都兰所出属西方系统的织锦纹样中数量最多,凸显出其在中亚与中国之间“接力”流行的生命力。

与敦煌及克孜尔石窟壁画含绶鸟相似度最高的纹樣出现在粟特人的中亚故乡。粟特壁画中的含绶鸟往往被用作显赫人物服装的装饰图案。在乌兹别克斯坦撒马尔罕阿夫拉西阿卜(Afrāsyāb)古城遗址壁画(约7世纪中期)上,可见多个人物衣袍上的含绶鸟,其尾羽硕大,形态更似水禽或孔雀,有的是单纯立鸟纹(图15),有的则以联珠圈环绕。另外,塔吉克斯坦境内著名粟特古城片治肯特(Penjikent)遗址XXV区28号房址一幅壁画(约绘制于800—825年)上,亦清晰地描绘了四方连续的联珠圈含绶鸟(图16),每相邻两珠圈内的鸟相向而立。该纹样与克孜尔含绶鸟几无二致,唯一差别是鸟内侧腿系绶带。类似的联珠圈含绶鸟还出现在5世纪阿富汗巴米扬石窟壁画上[18]。从上述实例可知,自古典时代晚期到至少公元9世纪的时间跨度内,粟特人很可能吸纳了来自希腊和帕提亚的绶带衔物鸟,按自己的审美旨趣将其填进联珠圈内,形成固定程式,复制在纺织品、石刻和壁画等不同的载体上,并输入他们行迹所至的西域、青海、敦煌和中原等地。

前文已述,三坠项链在萨珊波斯仅仅出现在阿尔达希尔三世(630年)之后的萨珊钱币上。这一特征为若干非科学出土的奢华艺术品如金银器、纺织品、玻璃器等文物的断代提供了参照。由此推测,含有三坠项链的艺术品应视为来自后萨珊(post-Sasanian) 或曰伊斯兰时期,抑或根本不是波斯原产。从更广义的层面上看,它们十有八九源于粟特人或中亚族群的制作[19]。

不难看出,敦煌石窟壁画里的含绶鸟造型与粟特含绶鸟一脉相承,是后者的中国化变体。敦煌立鸟所衔物品并非垂三个坠珠的项链,而是植物元素垂饰物,这种细微的改易也许是为了适应敦煌当地的文化心理与审美趣味。从都兰墓葬丝织品与敦煌石窟所见纹饰可知,含绶鸟在吐蕃统辖区域是一种颇为流行的装饰题材,受到吐蕃贵族和敦煌佛教信众的共同喜爱。

五 含绶鸟的象征意义

探究含绶鸟的文化内涵,不能忽视其恒定饰物——绶带或珠链的寓意。意大利学者康马泰(Matteo Compareti)指出,塔克·布斯坦可能曾是一处王室猎苑。他识别出塔克·布斯坦大石窟浮雕猎鹿图(图17-1)下部一个耐人寻味的情节:最大的猎手一手握着马的缰绳,另一手抱持箭囊,似乎无意射猎面前的一只无角鹿(可能是雌鹿),而是任其奔跑(图17-2)。这只鹿区别于其他鹿的显著特征是脖子上系着一条绶带,长长的带端在颈后飘动。绶带应是右侧前一场景中几位侍从为它装点上的。场景左下角,同一只系绶带的鹿正穿过两个侍者为它打开的通道奔出围场。为雌鹿系绶带或许是一种仪式或狩猎活动的一部分[20]。古典时期希腊作家将有墙或篱栅围住的波斯国王的猎苑称作parádeisos(源自古波斯语pairidaeza,意为“封闭的花园”或“乐土”),花园(pairidaeza)无疑是古波斯人的重要发明之一,这一美丽环境的创造结合了祆教信仰中向善的理想,并在后世不同文化中保有持久的生命力。希腊语词paradeisos作为“波斯花园”的代称被引入欧洲,成为英语词paradise(意为“天堂”“乐园”“乐土”)的词源[21],后转化为基督教世界及穆斯林作家笔下的一个宗教概念,等同于“伊甸园”或“天堂”。回溯词源学便会发现,在王室禁苑塔克·布斯坦,绶带应是一种带神圣意蕴的视觉符号,标识出那头鹿受到护佑,不可触碰。由此推知,包括波斯、粟特及其他中亚伊朗民族在内的伊朗文化圈艺术中常见的含绶带或珠链的鸟、鹿或公羊等形象可能皆指代“受护佑的动物”,象征祆教的天国乐园,令人联想到天堂般的至福境地,那里是义人的灵魂永存之处。绶带、珠链等元素应蕴含了赐福、吉祥的美好寓意。

如果敦煌与克孜尔石窟壁画联珠含绶鸟纹是由东迁的粟特人引入的观点成立的话,那么这一图像显然继承了前文所揭的吉祥、护佑内涵,而不是在表达伊朗世界的抽象概念“灵光”。因为当时的敦煌人或龟兹地区的吐火罗人(Tokharians)很可能不理解灵光在伊朗文化圈所为人熟知的意涵。而身系綬带、口衔珠链的禽鸟作为吉祥乐土的象征,则很容易被不同族群所理解并接纳。从异教徒希腊人到祆教徒帕提亚人、萨珊人和粟特人,以及吐火罗和敦煌民间的佛教徒乃至吐蕃贵族全都欣赏含绶鸟,并将其运用于各自的视觉艺术中。这充分说明,含绶鸟具有超越族属、宗教信仰和文化背景的魅力,反映了古代人普遍的价值取向和永恒的精神追求。而对于抽象概念“灵光”,则另有特定的图像符号来表达。粟特人在纳骨器和壁画上用有翼复合神兽象征灵光、荣耀和神佑,这类神兽同样源于古希腊,由古典艺术中海怪“刻托斯”(ketos)这一母型演变而来{1}[22]。

六 结 语

敦煌及克孜尔石窟壁画中的含绶鸟很可能源于希腊艺术中的绶带、王冠与飞鸟组合图像,这是比既有认知更久远的源头。这一母题在东传过程中样式日趋丰富,鸟的身姿逐渐变为站立(或立鸟与飞鸟并存),从概略鸟形发展为写实的雁、鸭、水禽或孔雀;口衔物趋于多样,从最初的圆环、王冠、珠链和绶带,演变为三坠珠链、璎珞和团花蔓叶等植物元素;图像风格走向装饰性和程式化。在古典希腊和帕提亚时代,含绶鸟被赋予神赐王权、胜利等与高贵神王密切相关的意涵,在其后中亚、萨珊晚期乃至中国艺术中,“王权”“胜利”意味逐渐淡化,衍化成至福、吉祥的象征。含绶鸟承载了人类共同的美好向往,故而成为诸多古文明普遍青睐的审美符号。以敦煌和克孜尔石窟壁画中的含绶鸟为线索,我们可以想象一个起源于古希腊的图像,跨越数个世纪和数千千米,沿丝绸之路被不同民族接纳和改造的历程。

参考文献:

[1]关友惠. 敦煌装饰图案[M]. 上海:华东师范大学出版社,2016:174.

[2]赵莉,K. Samasyuk,N. Pchelin. 俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏克孜尔石窟壁画[J]. 文物,2018(4):57-96.

[3]B. Rowland. The Art of Central Asia[M]. New York:Crown Publishers,1974:160.

[4]李丽. 新疆龟兹地区中小型石窟调查[M]//巫鸿. 汉唐之间的宗教艺术与考古. 北京:文物出版社,2000:174.

[5]M. Compareti. The Sasanian and the Sogdian“Pearl Roundel” Design:Remarks on an Iranian Decorative Pattern[J]. The Study of Art History,2004,6:259-272.

[6]J. Boardman. Archaic Greek Gems:Schools and Artists in the Sixth and Early Fifth Centuries BC[M]. London:

Thames and Hudson,1968:47.

[7]克林凯特. 丝绸古道上的文化[M]. 赵崇民,译. 乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1994:110.

[8]R. Gyselen. Note sur les“Anneaux à Trois Pendentifs”

dans la Glyptique Sassanide[J]. Studia Iranica,1990,19:205-207.

[9]S. Cristoforetti. Talking about Simurg and Taq-i Bustan with Boris I. Marshak. On the So-called Simurg[M]// P.Lurje,A. Torgoev,eds.. Sogdians,Their Precursors,Contemporaries and Heirs. Volume in Memory of Boris Ili Marak(1933-2006). St Petersburg:The State Hermitage Publishers,2013:339-345.

[10]S. Fukai,K. Horiuchi. Taq-i Bustan I[M]. Tokyo:The

lnstitute of Oriental Culture,The University of Tokyo,1969: XLVIII-L,LXII-LXIII, LXXXIX.

[11]S. Fukai,K. Horiuchi,K.Tanabe,M. Domyo. Taq-i Bustan IV[M]. Tokyo:The Institute of Oriental Culture,The University of Tokyo,1984:fig.44.

[12]M.Compareti. The Late Sasanian Figurative Capitals at Taq-i Bustan:Proposals Regarding Identification and Origins[M]//Y. Kadoi Persian Art. Image-Making in Eurasia. Edinburgh:Edinburgh University Press,2018:20-36.

[13]K.Tanabe. The Identification of the King of Kings in the Upper Register of the Larger Grotte,Taq-i Bustan:Ardashir III Restated[M]// M. Compareti,P. Raffetta,G. Scarcia. ērān ud Anērān. Studies Presented to Boris Il Ma- on the Occasion of His 70th Birthday. Venezia:Ca-foscarina,2006:583-601.

[14]康马泰. 粟特和萨珊艺术中的组合神兽[J]. 蒋瑞霞,译. 丝路艺术,2017(4):76.

[15]G.Scarcia. Talking about Simurg and Taq-i Bustan with Boris I. Marshak. On the So-Called Farhād[M]// P. Lurje,A. Torgoev,eds.. Sogdians,Their Precursors,Con-temporaries and Heirs. Volume in Memory of Boris Ili Marak(1933-2006). St Petersburg:The State Hermitage Publishers,2013:344-346.

[16]山西省考古研究所,太原市考古研究所,等. 太原隋代虞弘墓清理簡报[J]. 文物,2001(1):27-52.

[17]郑岩. 青州北齐画像石与入华粟特人美术:虞弘墓等考古新发现的启示[M]// 青州市博物馆. 山东青州傅家庄北齐线刻画像石. 济南:齐鲁书社,2014:72-73.

[18]Z. Tarzi. LArchitecture et le Décor Rupestre des Grottes de Bāmiyān[M]. Paris:Imprimerie Nationale, 1977:155,Planche D 57.

[19]康马泰. 青海新见非科学出土奢华艺术品:吐蕃统治区域的伊朗图像[J]. 李思飞,译. 敦煌研究,2020(1):16-22.

[20]M. Compareti. Observations on the Rock Reliefs at Taq-i Bustan:A Late Sasanian Monument along the “Silk Road”[J].The Silk Road,2016,14:71-83.

[21]R. Schmitt. Bisotun.i. Introduction[M]// E. Yarshater, ed.. EncyclopaediaIranica:IV:3. New York:Bibliotheca Persica Press,1989:289-290.

[22]LiSifei. Iranian Religious Elements in Chinese Medieval Art. Remarks on “Zoroastrian Protective Spirits”[J]. Iran and the Caucasus,2021,25:13-28.