乡村振兴背景下安徽省乡村人居环境质量评价及比较分析

2023-05-30陈静黄江胜

陈静 黄江胜

摘 要:鄉村人居环境水平的提升有利于增进人民福祉、推进城乡统筹发展,是乡村振兴背景下新农村建设的重要内容之一。文章通过构建生产环境、生活环境和生态环境3个维度下的乡村人居环境质量评价指标体系,以熵权法对2010—2020年安徽省乡村人居环境质量及其空间分布格局进行评价、分析和比较。2010—2020年安徽省乡村人居环境质量指数逐年增长,人居环境协调指数2015年以前波动较大,后期呈缓慢增长态势。不同区域乡村人居环境质量差异较大,2020年安徽省乡村人居环境质量呈现由中部、东南到西北递减的趋势,其中生产环境质量与人居环境质量的总体空间分布基本一致,生活环境质量呈现由省会向南北发散的下降趋势,生态环境质量呈现由南向北逐步递减的格局。文章在充分考虑生产、生活、生态环境协调耦合的基础上,探索乡村振兴背景下乡村人居环境差异化建设与优化路径,推动安徽省乡村人居环境高质量可持续发展。

关键词:乡村人居环境;乡村振兴;质量评价;时空分异;安徽

中图分类号:F323.22;TU982文献标识码:A文章编号:1672-1101(2023)01-0032-07

Evaluation and Comparative Analysis of Rural Human Settlements Quality In Anhui ProvinceUnder The Background Of Rural Revitalization Strategy

CHEN Jing1,2,HUANG Jiangsheng2

(1.School of economics and Management,Anhui Polytechnic University,Wuhu,Anhui 241000,China;2.Science and Technology Department,Anhui Polytechnic University,Wuhu,Anhui 241000,China)

Abstract: The improvement of rural living environment quality is conductive to improving people's well-being and promoting balanced development between urban and rural areas,which is an important part of new rural construction under the background of Rural Revitalization.To clarify the rural human settlement environment spatial pattern and explore its construction path,this study systematically constructed an evaluation index system for the quality of rural human settlements from three aspects,namely production environment,living environment and ecological environment.And then used the entropy weight method to evaluate rural human settlement environment quality and analyzed the spatial pattern characteristics in Anhui province from 2010 to 2020.The results are as follows:1) From 2010 to 2020,the quality of rural human settlements in Anhui province showed an upward trend.And the coordination index of rural human settlements fluctuated greatly before 2015,while grew steadily after 2015.2) There are great differences in the level of rural residential environment quality in space.The quality of rural human settlement environment showed a downward trend from central,southeast to northwest of Anhui Province.3) The quality of rural production environment had similar space distribution with rural human settlement environment.The quality of rural living environment in the provincial capital city was significantly higher than that in the northern and southern areas.The quality of rural ecological environment showed a spatial pattern of“north low and high south”.In order to comprehensively improve the sustainable development level of rural human settlements,all cities and areas should fully consider the coordination of rural production,living and ecological environment development,and formulate optimization strategies for regional differentiation.

Key words:rural human settlement environment; rural revitalization; quality evaluation; spatio-temporal differentiation; Anhui

农村人居环境是农村居民生产生活的有机载体,作为乡村地域系统重要组成部分,与城市共同构成一个有机体[1]。传统城镇化发展模式在推进城乡资源配置和经济结构变革的同时,也给乡村的经济、社会文化及生态环境带来了巨大的影响。现阶段,乡村人居环境面临着农业生产动力不足、城乡居民收入差距增大、公共基础配套设施不够完善、生态环境遭到破坏等诸多问题[2-3]。随着我国进入“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”新发展时期,实现人民群众对美好生活向往的目标,将成为乡村人居环境提升发展的方向。党的十九大报告提出了乡村振兴战略[4],2022年2月22日,中共中央、国务院在《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中明确了推动重点领域农村基础设施建设和农业农村绿色发展的战略部署。同年,安徽省发改委、农业农村厅联合印发的《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》提出了全面提升安徽省乡村生活污水处理、建筑风貌和特色景观,实现基本公共服务均等化的具体要求。因此,如何落实绿色发展、生态宜居的乡村振兴发展重点,改善农村人居环境,推动乡村人居环境高质量发展已成为现阶段乡村振兴战略背景下的重要研究方向。

现有的乡村人居环境研究主要集中在乡村聚落格局与演化[5-7]、乡村人居环境规划与评价[8-10]、人居环境空间格局[11-14]、协调发展与路径选择[15-16]等方面。国外学者多注重城乡关联下乡村聚落的演替以及乡村规划与可持续发展[17-19],国内相关研究则在国外研究框架的基础上,更侧重于人居环境评价指标体系的构建与乡村生态环境整治[20]等方面。相关研究方法多以实地调研和定性评价[21]为主,数据主要来源于地方统计年鉴及相关部门的统计报告,也有部分学者通过对农户的访谈和问卷调查来获取一手数据[10,22]。总体来看,既有研究多选择县域范围内独立的乡村为研究对象,评价指标多以乡村居民居住条件为主,而与高质量发展目标和乡村振兴战略等新发展阶段理念结合的较少。安徽省农村人口密度大、经济发展相对缓慢,是全国推进乡村振兴战略的重要区域。本文基于现有研究成果,构建乡村振兴背景下人居环境评价指标体系,通过对安徽省乡村人居环境质量水平及其空间格局特征的分析研判,为促进安徽省不同地区乡村人居环境可持续发展提供理论参考和政策建议。

一、研究区域与数据

安徽省地处长江三角洲腹部,总面积14.01万平方千米。包括合肥、芜湖、滁州、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、六安、宣城、池州、阜阳、宿州、亳州16个地级市。近年来,安徽省城镇化持续推进,截至2020年末,常住人口6 105万人,城镇化率达58.83%。农业经济稳步增长,2020年全年地区生产总值达38 680.6亿元,比上年增长3.9%。其中,第一产业增加值为3 184.7亿元,增长2.2%;粮食播种面积7 289 523公顷,粮食产量4 019.22万吨,产量居全国第4位。2020年农村居民人均可支配收入实现了1.662万元,比 2019年增长了7.8%。人均消费支出为1.502万元,比2016年增长了3.3%。

文中涉及的空间矢量数据来源于安徽省自然资源厅,社会经济数据来源于《中国农村统计年鉴(2010—2021)》《安徽省统计年鉴(2010—2021)》及各地级市统计年鉴。

二、研究方法

(一)评价指标体系构建

党的十九大报告提出了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求。以乡村振兴推动农业现代化、乡村产业化和城镇化发展,从而提高乡村居民的物质和文化生活水平,支撑乡村生活配套基础设施建设和人居生态环境改善,进一步推动乡村治理体系的创新以及乡村产业、文化、社会、生态的重构与提升。乡村振兴战略不仅是解决“三农”问题、推动农业农村现代化的指导方针,更是我国乡村人居环境建设的重要抓手,从生产、生活、生态3个方面赋予了乡村人居环境建设的新内涵。

参照已有研究成果[10,23-24],结合安徽省乡村人居环境发展现状,考虑到评价指标的系统性、导向性和可获取性,以生产环境、生活环境和生态环境为3个子系统构建安徽省乡村人居环境评价指标体系,见表1。与乡村振兴战略总要求中“产业兴旺”“生活富裕”相结合,从生产环境子系统甄选第一产业总产值、人均农林牧渔总产值、机械化率、乡村就业率等6个指标,全面反映乡村农业经济和生产现代化的发展水平;与“乡风文明、治理有效”相结合,从生活环境子系统甄选人均农村低保保障金额、每万人拥有村卫生室数等7项指标,系统反映乡村教育、卫生等公共服务保障和水电等基础设施的建设现状;与“生态宜居”相结合,从生态环境子系统甄选人均太阳能热水器面积、化肥使用强度等4项指标,其中负向指标3项,以体现乡村新能源建设、生态环境保护与治理的质量与水平。

(二)数据标准化及指标权重确定

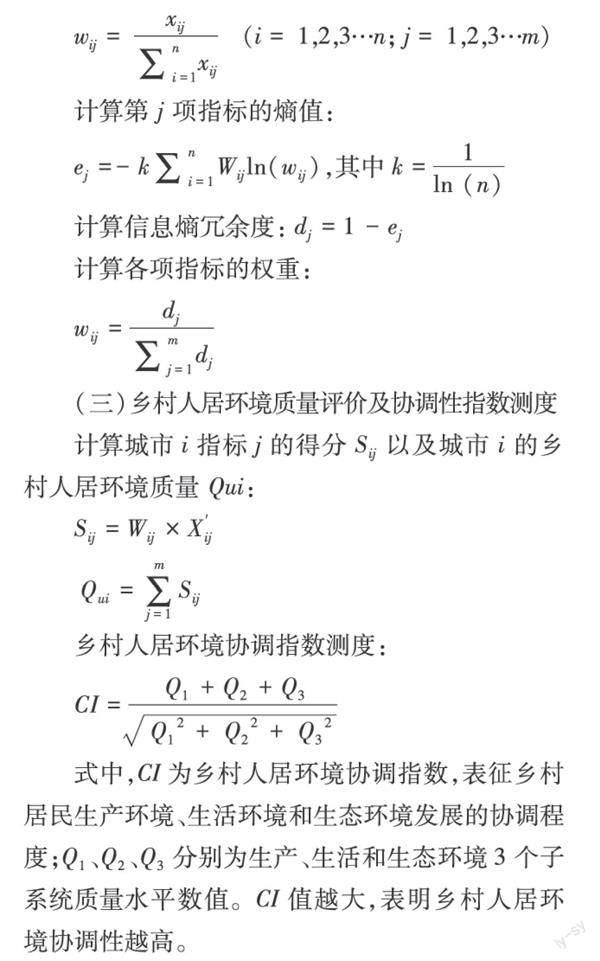

采用熵值法对安徽省乡村人居环境可持续发展水平进行测度。以安徽省16个地级市为研究对象,令Xij表示第i个城市第j个指标的值,i=1,2,3…n(n≤16); j=1,2,3…m (m

式中,CI为乡村人居环境协调指数,表征乡村居民生产环境、生活环境和生态环境发展的协调程度;Q1、Q2、Q3分别为生产、生活和生态环境3个子系统质量水平数值。CI值越大,表明乡村人居环境协调性越高。

三、结果与分析

(一)历年乡村人居环境质量评价

由图1可以看出,2010—2020年,安徽乡村人居环境质量大幅提升,由2010年的0.357提高到了2020年的0.739,基本呈現逐年增长态势。

乡村生产环境质量指数从2010年的0.053提升到2020年的0.254,增幅较大。10年来安徽省第一生产总值由1 729.02亿元增长到3 153.85亿元,农村居民可支配收入由6 895.62元增长到16 620元,增幅分别为82.4%和140%,表明乡村经济生产总体情况得到明显提升。而2016—2017年生产环境质量略有下降,这是由于2015—2017年国家推进绿色发展、提质增效,推动种植业供给侧结构性调整,机械化率略有降低所导致。

2010年以来,安徽省乡村生活环境质量先是略有下降,到2015年以后稳步提升。主要原因在于,近些年乡村出生率普遍降低,致使乡村学生人数减少,同时乡村学校的合并和规模学校的建立,使得每万人拥有的中小学数有所降低。而自来水普及率、农村人均用电量及每万人拥有的农村医生和卫生人员呈现持续较快增长,则表明乡村基础设施建设正不断得到完善。

生态环境质量指数呈现阶段性变化特征。2010—2020年生态环境质量波动不大,2015年有所降低,并达最低值0.102,2015年以后又呈现逐步增长态势。2010—2015年这个阶段,随着农业经济生产水平的提高,2015年安徽省化肥使用强度、地膜使用强度和农药使用强度分别为0.368、0.064及0.016吨/公顷,为10年来最高值。2015年以后,政府加大了管控力度,农药化肥使用量有所减少,畜禽粪污、地膜利用水平得到提升,农村环境卫生得到了一定的改善。

(二)乡村人居环境质量协调性分析

由图2可知,安徽省乡村人居环境质量协调指数以2015年为分界点,前期数值波动较大,后期逐步趋于稳定,呈缓慢增长态势。2010—2011年,安徽省乡村人居环境状况整体比较落后,随着农村生产能力提升,农民生活条件得到改善,乡村生态环境持续优化,人居环境质量协调指数平稳增长。农业生产的急速发展,反过来又造成了乡村生态破坏、环境污染等发展困境,2015年协调指数降至1.640。近些年,安徽省逐步加大生态环境的治理投入,尤其是2017年党的十九大以来,乡村绿色发展成为新阶段的重要发展特征,乡村人居环境质量协调指数得到整体提升。

(三)安徽省乡村人居环境质量空间特征

以人工断点法对2020年安徽省乡村人居环境质量及各个子系统环境质量划分等级并绘制区划图。由图3可以看出,2020年安徽省乡村人居环境质量在空间格局上存在显著差异,总体得分呈现由中部、东南到西北递减的趋势,合肥都市圈地区(合肥、芜湖、马鞍山)>安徽东南部区域(池州、黄山、宣城、蚌埠、滁州)>安徽西北部区域(淮北、宿州、亳州、阜阳、淮南、六安、安庆、铜陵)。合肥、芜湖、马鞍山、滁州等社会经济基础扎实,在相关政策的支持下,乡村环境整治和美丽乡村建设取得了良好成效,乡村人居环境质量较好。而六安、安庆一带,农业发展模式整体相对落后,教育、卫生等社会服务水平较低,基础生活设施不完善,乡村人居环境质量总体较低。

截取2020年安徽省各地级市的乡村人居环境质量数据,分别从生产环境质量、生活环境质量和生态环境质量3个部分进行分析并绘制区域图。3类乡村人居环境子系统在空间分布上表现出不同特点,见图4。

由图4(a)可以看出,安徽省生产环境质量地区差距较大,整体上呈现从中部、东南到西北区域逐步降低的梯度分布格局,与人居环境总体空间分布基本一致。合肥市聚集了大量资本、劳动力、技术、信息等要素和资源,科技创新能力居全省首位。农业科技进步贡献率有效地推动了当地农业生产,成为农业现代化发展的创新引擎。2020年合肥第一产业总产值达332.32亿元,农村居民人均可支配收入达24 282元,分别居于全省第二位和第三位,整体产业动力环境较好;六安、安庆等区域地貌以山地丘陵为主,耕地面积有限、高标准农田建设少,机械化动力不足,人均农业产值较低,整体生产环境与合肥、芜湖差距较大;阜阳、淮北等区域经济发展较慢,农业人口密度大,2020年人均农林牧渔总产值分别为0.85和0.88万元/人,远远低于全省平均值,因此该区域生产环境质量位于全省最低水平。

安徽省各地区基础设施建设不均衡,生活环境质量指数由省会向南北发散呈下降趋势。高质量区域主要分布在合肥和芜湖,良好的乡村产业基础有力支撑了当地公共基础设施和公共服务设施的建设投入。2020年芜湖农村自来水普及率达97%,农村人均用电量为738千瓦时/人,每万人拥有乡村医生和卫生技术人员数109人,生活环境总得分为0.21,位于全省前列。区域内乡村供水供电设施建设水平、教育医疗福利水平以及通讯交通通达度等明显高于其他地区。较高及中等质量区域分布在黄山、马鞍山、蚌埠、池州、淮南等地区,医疗设施满意度、邮电通讯可达性以及社会福利保障水平成为限制当地农村生活环境质量提升的重要因素。阜阳、淮北、六安、滁州处在低水平区域,生活环境质量指数远远低于全省平均水平,是乡村公共服务发展的低谷区。

安徽省乡村生态环境质量总体呈现由南向北逐步递减的空间格局。皖南区域整体耕地面积较少,以山区特色农业为主,旅游资源较为丰富,生态环境质量总体较好。池州是全国首批国家绿色生态示范城区,旅游资源丰富,生态环境质量指数为0.164,居全省首位。皖北地区农业人口密度大,农民平均受教育水平不高,环保意识相对较差。同时皖北作为安徽省重要的粮食生产基地,高耗能、高污染的农业生产方式不可避免地给当地环境带来负面影响,生态环境质量指数位于全省较低水平。

四、结论与讨论

通过构建安徽省乡村人居环境质量评价指标体系,从生产环境、生活环境和生态环境3个子系统对安徽省乡村人居环境质量进行评价,结果表明:2010—2020年乡村人居环境质量指数呈现逐年增长态势,乡村人居环境质量协调指数平稳提升,安徽省乡村人居环境得到了整体改善和优化。空间格局存在显著差异:2020年安徽省总体得分呈现由中部、东南到西北递减的趋势,其中生产环境质量与人居环境总体空间分布基本一致,生活环境质量呈现由省会向南北发散的下降趋势,生态环境质量呈现由南向北逐步递减的格局。以乡村振兴战略实施为指引,提升安徽省乡村人居环境总体质量水平,實现生产、生活、生态环境全面协调可持续是当前重要的发展方向。

第一,安徽省乡村生产环境与各区域人居环境总体发展水平吻合度较高,表明经济生产是推动乡村人居环境质量提升的有效动力。安徽省是粮食产量大省,南北地理区位、水热条件、地形地貌等差异形成了不同特色的农业产区,各地应结合本地实情和特色,制定差异化乡村振兴战略实施方案、因地制宜推动农业生产。皖南片区应在稳定粮食产能的基础上,充分利用山地资源,重点推广有机瓜果、药材特色农产品种植,加强当地特色农产品品牌建设;皖北及中部区域应充分发挥地形优势,进一步优化农业产业结构,以创建高效、智慧、标准、绿色的现代化农业示范区为抓手,促进乡村生产环境的可持续发展。

第二,便利、优质的生活环境是乡村居民获得感、幸福感的重要来源。要遵循各区域农村区间差异、制定与当地社会经济发展相适应的优化提升策略。在生活环境质量较差的阜阳、淮北、六安等区域,资源配置不合理、社会福利保障满意度较低,应加强教育、医疗等基本公共服务设施以及道路交通等基础设施的规划编制工作,并通过相关政策和资金保障积极落实,缩小与高水平地区的差距;在生活环境质量较高及中等水平区域,以城乡规划联动为基础,应探索建立以农户为主体的乡村治理和监管机制,畅通村民提出诉求、反映意见与建议的渠道,保障农户的参与权和决策权,促进乡村生活环境持续优化提升。

第三,良好的乡村生态环境是建设美丽乡村的关键,也是解决“三农”问题的基础和必然要求。安徽省南部区域乡村生态环境较好,山岳、湖泊等乡村旅游资源众多,应依托资源优势大力发展乡村旅游产业,在提升农户生计、实现旅游脱贫的同时有效促进当地乡村文化的保护和传承。安徽北部区域生态环境质量较差,乡村交通、环卫、污水、绿化等设施建设不足,应加大生态环境治理,提高村民绿色环保意识,推进能源经济绿色低碳转型;积极转变发展模式,以乡村旅游作为推动乡村振兴和农业可持续发展的“新引擎”,深入挖掘皖北历史文化、民俗文化和农业文化,促进旅游业与当地历史民俗、观光农业、现代农业、采摘农业、创意农业的深度融合,打造乡村绿色旅游品牌特色,不断提高乡村生态宜居度。

安徽省乡村人居环境建设在提升生产、生活、生态环境质量的同时,还要加强各个子系统之间的协同耦合,打破区域合作的体制机制障碍,充分发挥乡村人居环境质量高水平区域的帮扶示范作用,共同实现安徽省乡村人居环境质量提升和乡村绿色高质量发展。

参考文献:

[1]刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J].地理学报,2018,73(4):637-650.

[2]韩增林,李彬,张坤领.中国城乡基本公共服务均等化及其空间格局分析[J].地理研究,2015,34(11):2 035-2 048.

[3]李瑾,冯献,郭美荣,等.城乡一体化发展的时空演变特征与省区差异性分析[J].中国农业资源与区划,2017,38(11):67-77.

[4]中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见[J].理论参考,2018(4):4-15.

[5]GUDE P,HANSEN A,RASKER R,et al.Rates and drivers of rural residential development in the Greater Yellowstone[J].Landscape and Urban Planning,2006,77(3):131-151.

[6]DAHMS F.Settlement evolution in the arena society in the urban field[J].Journal of Rural Studies,1998,14(2):299-320.

[7]曾菊新,杨晴青,刘亚晶,等.国家重点生态功能区乡村人居环境演变及影响机制:以湖北省利川市为例[J].人文地理,2016,31(1):81-88.

[8]杜岩,李世泰,秦伟山,等.基于乡村振兴战略的乡村人居环境质量评价与优化研究[J].中国农业资源与区划,2021,42(1):248-255.

[9]冯越峰,赵少俐.山东省乡村人居环境可持续发展水平评价及提升策略研究[J].中国农业资源与区划,2021,42(8):155-162.

[10]杨兴柱,王群.皖南旅游区乡村人居环境质量评价及影响分析[J].地理学报,2013,68(6):851-867.

[11]詹辉杰,李俊峰.安徽大别山片区乡村人居环境质量空间分异及影响[J].城市学刊,2020,41(1):40-45.

[12]朱媛媛,周笑琦,罗静,等.长江中游城市群乡村人居环境质量评价及其时空分异[J].经济地理, 2021,41(4):127-136.

[13]王成,李顥颖,何焱洲,等.重庆直辖以来乡村人居环境可持续发展力及其时空分异研究[J].地理科学进展,2019,38(4):556-566.

[14]袁晨晨.安徽省农村人居环境质量空间特征及地域类型研究[D].合肥:安徽建筑大学硕士学位论文,2018.

[15]戴军,马颖忆,吴未.乡村振兴视域下江苏省乡村人居环境评价与协同优化[J].江苏农业科学,2021,49(24):1-9.

[16]孙泽乾,杨晓霞.重庆市乡村旅游发展水平与人居环境耦合协调研究[J].资源开发与市场,2020,36(9):961-967.

[17]SUJARWO W.Stand biomass and carbon storage of bamboo forest in Penglipuran traditional village,Bali (Indonesia)[J].Journal of Forestry Research,2016,27(4):913-917.

[18]CLOCKE P.Rural Settlement Planning[M].London:Methuen,1983.

[19]WILEY J.Rural sustainable development in America[J].Regional Studies Association,1998,32(2):199-207.

[20]高静,王志章.改革开放40年:中国乡村文化的变迁逻辑、振兴路径与制度构建[J].农业经济问题,2019(3):49-60.

[21]胡伟,冯长春,陈春.农村人居环境优化系统研究[J].城市发展研究,2006,13(6):11-17.

[22]李伯华,刘传明,曾菊新.乡村人居环境的居民满意度评价及其优化策略研究:以石首市久合垸乡为例[J].人文地理,2009,24(1):28-32.

[23]马晓旭,华宇佳.乡村生态振兴成效评价指标体系构建研究:基于江苏省、浙江省、安徽省的对比[J].中国农业资源与区划,2021,42(1):60-67.

[24]陈俊梁,史欢欢,林影.乡村振兴水平评价体系与方法研究:以华东6省为例[J].华东经济管理, 2021,35(4):91-99.

[责任编辑:范 君]

收稿日期:2022-06-22

基金项目:安徽省哲学社会科学规划项目:高质量发展背景下皖北乡村旅游适应性评价及对策研究(AHSKQ2021D14)

作者简介:陈静(1989-),女,安徽界首人,工程师,硕士,研究方向:乡村地理与区域可持续发展。