新工科下“流体力学与液压传动”的实验教学探索

2023-05-30陈羽王毅刚张智明

陈羽 王毅刚 张智明

[摘 要] 高校新工科建设是应对新一轮科技革命和产业变革的战略行动。面对我国双碳目标和智能电动汽车续驶里程等关键技术指标,产业快速发展与人才匮乏之间的矛盾日益突出,兼顾理论与实践的新工科人才培养实践教学体系亟须建立。以同济大学车辆工程专业本科生“流体力学与液压传动”课程为载体,结合课程大纲重点和难点,探索了研讨式、虚拟式、案例式实验教学、实物式等多种形式结合的课程实验教学方式,实现学生专业素质和创新思维的培养。

[关键词]新工科;车辆工程;流体力学与液压传动;实验教学

[基金项目] 2021年度同济大学第十六期实验教学改革专项基金项目“流体力学中壁面剪切应力及车辆流动分离虚拟教学系统”(1700104200)

[作者简介] 陈 羽(1986—),男,山西太原人,工学博士,硕士生导师,主要从事车辆空气动力学与气动声学研究;王毅刚(1964—),男,陕西西安人,博士生导师,工学博士,主要从事风洞试验技术与气动声学研究;张智明(1979—),男,辽宁辽阳人,博士,同济大学汽车学院讲师,主要从事新能源汽车燃料电池发动机研究。

[中图分类号] G642.0[文献标识码] A[文章编号] 1674-9324(2023)13-0000-04[收稿日期] 2022-07-02

引言

高校新工科建设是主动应对新一轮科技革命与产业变革的战略行动。为贯彻落实国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,2017年2月以来,教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,并发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》《关于推进新工科研究与实践项目的通知》,全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式、中国经验,助力高等教育强国建设[1]。为此,世界各国的高等教育机构均大力进行智能汽车新工科专业人才培养[2]。在车辆工程领域,已建立了一些车辆动力学、智能交通、自动驾驶等领域的专业人才培养课程和教学实践平台[3]。

面对我国“双碳”目标和产业变革,我国智能电动汽车发展近年来进入快车道,出现了新的技术特点。首先,纯电动汽车的续驶里程焦虑是业界的难点和痛点,气动阻力消耗的能量在电动汽车总能耗占据的比重更高;其次,电动汽车取消了发动机和变速箱等动力装置,动力系统噪声掩蔽效应显著下降,气动噪声凸显;再次,电动汽车车载电源和电驱动系统的工作温度相比内燃机低一个数量级,且热源更加分散,对环境温度的变化更加敏感,动力系统的流体热管理要求更高。解决上述问题,需要具备扎实的流体力学专业知识和实践能力。因此,培养主动应对产业变革的科学技术人才和工程師队伍,对“流体力学与液压传动”课程教学提出了更高的要求。

本文充分利用同济大学汽车学院、上海市地面交通工具空气动力学与热环境重点实验室已有的教学、科研成果,在“流体力学与液压传动”课程中进行实验教学的改革与探索,以期形成车辆工程专业“流体力学与液压传动”课程的实验教学最佳实践。

一、课程教学现状与改革目标

(一)课程教学现状分析

“流体力学与液压传动”是一门理论性、实践性较强的基础性学科,是车辆工程专业的专业基础课,是后续专业课程的核心基础课程之一,在课程体系中具有重要地位。该课程属于理论课程体系,经过多年建设,已形成一套成熟的理论授课体系。以流体力学部分为例,在流体基本属性、流体静力学、流体动力学、相似原理与量纲分析、无粘流动和粘性流动等教学过程中,基本概念、基本理论主要以方程推导和概念讲述为主(如牛顿内摩擦定律、湍流雷诺应力、边界层动量积分方程),基本方法讲授还停留在传统的工程应用问题上(如翼型的曲面流动分离)。

结合近三年本科教学评价意见,以及与本科生课后交流,学生普遍反馈:(1)相比于其他经典力学课程,“流体力学与液压传动”内容抽象,概念性强,课程从头到尾以偏微分方程推导为主,公式多且繁杂;(2)希望经典理论能更好结合工程实际应用前沿,培养学习兴趣。因此,在新工科和行业快速发展的背景下,构建与工程应用相衔接的基本概念、基本理论教学方法、积极开展实验和实践教学模式创新,以此培养学生学习的积极性和主动性,成为“流体力学与液压传动”课程改革的重要任务。

(二)基于新工科背景的实验教学改革目标

传统的实验教学定义,是指实践性教学的一种组织形式。学生利用仪器设备,在人为控制条件下,引起实验对象的变化,通过观察、测定和分析,获得知识与发展能力。在基础课和专业课中广泛应用,其目的不仅验证书本知识,更着重于培养学生正确使用仪器设备,能够进行测试、调整、分析、设计实验方案和编写实验报告等能力[4]。但随着科技和行业的快速发展,前沿性流体力学实验存在高成本、高消耗,以及有的实验还需要单独进行安全培训后才可操作等问题,如流体力学中粒子图像测速技术实验,很大程度上限制了本科生学习的深度和兴趣。

在推进新工科建设、组织和实施时,新型工程教育信息化的探索与实践是其中的重点。近年来,出现了优质在线开放课程、基于虚拟仿真等技术的工程实践教学平台[5]、创新“互联网+”工程教育教学方法等一批教育信息化成果。

在实验教学的信息化探索与实践中,实验原理、实验方法与流程、实验方案设计等实验教学的核心内容仍是重点。基于教育信息化,其方式方法可以多样化,但需要重视以下几点:(1)在满足教学大纲要求的基础上[6],为本科教学而设计和实现虚拟仿真实验;(2)工程教育信息化在于提高工程教育效率和教学效果,但不能取代教师的作用,而是需要对教师作用重新定位,使之更精准、更高效;(3)在工程教育信息化的同时,要注意处理好学生共性培养与个性化需求的关系[7]。

二、实验教学探索思路及改革

在明确教学内容和目标的基础上,梳理大纲中的概念难点和应用重点。采用研讨式、虚拟式、实验案例式、实物实验参观式等多种实验教学方式,对“流体力学与液压传动”中的基本概念、基本理论和基本方法进行讲授与互动。以下分别举例说明该教学实践过程。

(一)实验方法研讨式教学

《流体的基本属性》章节中,重点是流体的粘性。对于液体的粘性,部分教材中有案例说明其测量方法,但对于气体的粘性,并未给出测量方法。物质基本属性的测量,通常伴随着科学理论和技术的进步,比如光速、声速的测量。针对气体粘性的实验测量方法。采用研讨式教学,学习不局限于书本知识,而是要接近学术前沿,目的是启发学生思考,有自己独特的见解。

在课后学习时,请学生针对气体、混合气体的粘性测量实验方法,通过查阅文献和实验案例,撰写实验原理、实验设备及装置、实验流程,分析该实验方案下气体粘性测量的精度、仪器设备成本。在课堂上以报告、师生研讨式教学进行开展,要重视教师在前沿技术方面的综述及评价作用,如图1所示。

(二)实验案例教学

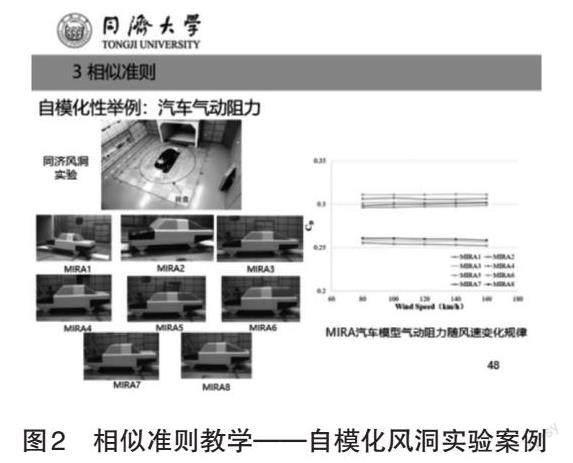

《相似原理与量纲分析》章节中,重点之一是决定性相似准则数、自模化性和稳定性在试验设计中的作用,难点之一是决定性相似准则是基于大量实验总结规律。需要给学生介绍实例,并做到理论联系实践、知识结构逻辑由浅入深、及时与学生讨论和反馈的方法开展教学活动。

对于有压流动,决定性相似准则为雷诺数。流动分层流、过渡和湍流三种状态,由临界雷诺数决定。当大于临界雷诺数时,湍流状态的速度分布不随雷诺数增加而变化,这时的流动进入自动模化状态。当实物与模型都处于同一种自模化区,模型试验的雷诺数可不必与在实物的雷诺数相等。同济大学上海地面交通工具风洞中心有很好的实验基础,给出MIRA汽车标准模型、我国CRH3高速列车等基础形体和工业产品的气动阻力自模化特性,图2展示为MIRA汽车标模实验案例。

(三)虚拟实验教学

《粘性流体力学》章节中,重点内容有平板剪切应力、层流平板边界层、湍流平板边界层和流动分离。难点在于平板边界层摩擦力由边界层动量积分方程得到,公式繁杂,流动分离概念主要讲述必要条件和现象,且两个基本概念都缺少与工程问题结合。考虑到实际风洞实验的高成本,需要安全培训等限制因素,可以采用虚拟实验教学的方法,讲授平板壁面摩擦系数实验测量和流动分离实验。

设计的油膜法测量壁面摩擦系数虚拟实验包含:(1)牛顿内摩擦力及雷诺应力定义;(2)油膜法测量实验原理;(3)油膜法测量壁面剪切应力实验过程。其中(3)又包含平板模型实验对象、光学仪器及油膜准备、测试4步流程。粒子图像测速仪(PIV)测量车辆流动分离虚拟实验,包含(1)流动分离现象及定义;(2)粒子图像测速仪测量原理;(3)PIV测量风洞试验。其中(3)又包含车型及风洞、粒子图像测速仪布置、测试4步流程。虚拟实验设计需重点考虑便于理解和流程清晰,教师在课堂上讲授,除基本内容外,还重点介绍了实验过程中的难点(如实验标定),图3为油膜法测量壁面摩擦系数虚拟实验。

(四)实物实验参观

在理论教学、实验案例教学、虚拟实验教学基础上,学生已对“流体力学与液压传动”课程产生了兴趣,并反馈想进一步了解实际实验过程,以及参与部分工作的意愿。引导学生参观实物实验、直观感受风洞,通过教师现场讲解和相关实验演示,使学生了解汽车风洞,掌握空气动力学风洞试验技术和测试方法等基础知识。之后结合当前科学和工程问题,引导学生开展大学生创新创业项目工作。

三、实验教学效果

通过研讨式、虚拟式、案例式、实物实验参观式等多种实验教学方式,激发了学生自主学习的热情,对“流体力学与液压传动”的基本概念、基本理论和基本方法有了更深刻和直观的认识;减轻了独自面对繁杂公式、难题的挫折感;激发学生在学习中勇于面对新的挑战。

引导本科生积极参与科学研究与实践活动。在实验教学过程中,个性化的研讨和交流會促进师生之间科研火花的碰撞。在2020—2021学年里,学生积极申报并获得国家级大学生创新创业计划项目资助,并发表研究论文1篇。

结语

“流体力学与液压传动”是车辆工程专业的专业基础课,也是上海市教委重点建设的课程之一。通过研讨式、虚拟式、案例式、实物实验参观式等多种形式结合的实验教学方式,实现学生专业素质和创新思维的培养,加深了学生对知识的理解和融会贯通。通过创新实验教学方法,提高了学生解决实际问题的能力,获得较好的教学效果。

(课题组成员:李辰悦、邓世越、郭轶)

参考文献

[1]教育部高等教育司.关于开展新工科研究与实践的通知:教高司函〔2017〕6号[A/OL].(2017-02-20)[2022-06-23].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/201702/t20170223_297158.html.

[2]刘秀清,刚宪约,王玉琼.“新工科”背景下车辆工程专业人才培养体系改革[J].教育现代化,2019,6(96):5-7+10.

[3]朱冰,赵健,高振海,等.智能汽车新工科人才培养实践教学体系探索[J].实验室研究与探索,2021,40(6):172-175.

[4]顾明远.教育大辞典[M].上海:上海教育出版社,1998.

[5]张智明,张娟楠,李昌昊,等.关于虚拟实验技术在汽车《流体力学与液压传动》课程中应用的探讨[J].教育教学论坛,2017(10):265-267.

[6]李平,毛昌杰,徐进.开展国家级虚拟仿真实验教学中心建设提高高校实验教学信息化水平[J].实验室研究与探索,2013,32(11):5-8.

[7]林健.深入扎实推进新工科建设:新工科研究与实践项目的组织和实施[J].高等工程教育研究,2017(5):24-37.

Abstract: The construction of “new engineering disciplines “ in universities is a strategic action in response to a new round of scientific and technological revolution and industrial transformation. In the face of Chinas carbon goals and key technical indicators such as the driving range of intelligent electric vehicles, the contradiction between the rapid development of industry and the shortage of talents has become increasingly prominent. It is urgent to establish a practical teaching system for the cultivation of new engineering talents that considers both theory and practice. Taking the course of “Fluid Mechanics and Hydraulic Transmission” for the undergraduates majoring in vehicle engineering in Tongji University as the carrier, combined with the key points and difficulties of the curriculum outline, this paper explores the experimental teaching methods of courses in the combination of discussion type experimental teaching, virtual experimental teaching, case experimental teaching, physical experiment and other forms, so as to achieve the cultivation of students professional quality and innovative thinking.