促进综合思维发展的地理问题式教学设计

2023-05-30王思思

王思思

一、综合思维与问题式教学

综合思维是地理学科四大核心素养之一,也是学习地理的重要思维方式。依据“情境”的设计水平和“深广度”两个维度,综合思维被划分为四个水平层级[1]。其中,水平三和水平四是选考地理学生在高中地理学习中要追求的目标。但是,每个学生学习地理的情感态度、知识储备、行为习惯、思维品质和意志行动不同,即学习地理的起点水平不同。因此,作为教师,只有在了解学生真实的学习状态下,才能针对性地给予指导和培养。而问题式教学,就是在问题情境下,从问题出发到问题解决,探究问题与情境的联系。在这一过程中,教师可以根据学生对问题的思考程度进行问题制造、引导思考、调动已有认知、寻找解决问题方案进行“量身定做”,以便学生在循序渐进过程中逐步提升综合思维素养、增进解决地理问题的能力。

二、问题式教学设计的“关键点”

1.以学生为中心,遵循最近发展区原则

学生是学习的主体,问题式教学应为学生的整个学习过程服务。首先,问题情境的创设要贴近学生的生活实际,可以是学生熟悉的真实案例、新闻报道和自己收集的素材等。从学生认知的情境背景出发,教师在熟悉的情境中制造认知冲突,不仅可以调动学生对问题探究的欲望,还可以加强学生思辨能力的生成。其次,问题的设计应遵循最近发展区原则,在学生现有的水平和可能达到的水平之间[2],围绕教学目标进行创设,依据目标的难易设计出不同层级水平的问题,形成问题链并渗透相应的核心素养。

2.围绕问题情境开展教学

问题的呈现与问题的解决应以情境为中介,即依托情境从问题出发到问题解决[1]。否则,单纯地提出问题、解决问题带来的教学模式是照本宣科,落地的是知识立意而不是素养立意。或者,情境的创设只是作为导入,而不去探究情境与问题的联系,都将不利于学生进行主动性的建构学习。所以,在问题式地理教学设计中,从情境创设、提出问题、分析问题、到寻找解决问题方案应该是一个循序渐进的过程。教师只有在情境中不断地引导学生主动建构地理知识与地理问题的联系,学生通过问题实践才能更好的获得理性与综合的认识,以此促进综合思维的发展。

3.重视问题式教学过程性评价

问题式教学设计只是一个初步的教学方案和设想,而在实际的教学过程中,学生基于不同的问题有不同的理解,甚至可以自我生成问题。因此,教师要有教育机智意识,课堂上应善于观察学生对地理问题的理解与地理知识的应用程度。课后,通过制定可视化的表现性量表帮助学生进行问题式学习的自评、互评和师生共评,落实“教—学—评”一体化。并且基于过程性评价,教师要根据学生的能力发展状况灵活调整问题式教学的方向,做到始于学生也终于学生。

三、指向综合思维发展的问题式教学设计实践

课例选自人教版教材(2019版)高中地理选择性必修三第二章第三节“中国的耕地资源与粮食安全”。

1.课标要求与解读

课标要求:运用图表,解释中国耕地资源的分布,说明其开发利用现状,以及耕地保护与粮食安全的关系[1]。

课标解读:课标的行为条件是“运用图表”,能够充分利用图文、数据等资料引导学习,以此突出教学的直观性、科学性,这也是学习本节最重要的方法指向。行为动词之一为“解释”,重点在于学生依托图表和已有认知,对我国粮食生产的耕地资源的数量、质量、空间分布等角度进行分析说明并归纳。行为动词之二为“说明”,内容是在了解中国耕地资源特征的基础上,学生能够从耕地资源与粮食安全的关系来认识国内粮食生产的现状和存在的风险、了解国家维系粮食安全的途径和理解耕地保护的重要性。

2.教材内容分析

本节内容包括“粮食生产安全的资源基础”“实现粮食安全的途径”和“未来粮食安全的耕地保障”三部分内容。首先教材从粮食安全的概念和我国粮食安全的基本方针出发,旨在让学生深刻认识到耕地资源是保障粮食安全最核心的物质基础。其次,教材从粮食生产、储备、流通、进出口四个环节对不同时代背景下保障粮食安全的具体措施进行呈现,这不仅是对第一部分内容的升华,也旨在引导学生从综合的角度思考实现粮食安全的手段。最后,对未来粮食安全的发展方向,教材侧重建立在耕地保障上,目的是引导学生从国情出发理解耕地保护的内涵。因此,教师可从耕地资源—耕地资源与粮食安全—国家安全影响的线索逐步进行关联教学,促进学生对本节思维逻辑的建构。

3.学情分析

本节课的教学对象为高中二年级学生,从知识储备来看,通过前面资源安全、能源安全等内容的学习,学生可以比较全面地说出粮食安全的内涵以及基于国情角度,理解粮食安全应建立在国内粮食生产的基础之上。但从能力与思维来看,学生还未能建立起耕地资源与粮食安全的逻辑关系。同时,学生缺乏从综合思维的角度分析不同阶段国内粮食安全存在的问题、对应的主要决策以及粮食安全风险的区域差异和变化。因此,需要教师通过有序的“问题串”引导学生建构清晰明确的逻辑链,理解粮食安全的重要性。

4.教学目标

能够从区域的角度论证我国粮食生产的资源基础特征,包括资源数量、质量和空间分布(区域认知)。

能够从“耕地资源—耕地资源与粮食安全—国家安全”的影响传递过程,综合分析实现我国粮食安全的主要途径及作用(綜合思维)。

结合资料,理解耕地保护对维持粮食安全的重要性,树立正确、科学、全面的粮食安全观(人地协调)。

通过调查某区域的耕地条件与粮食安全的背景,分析、论述该区域粮食生产面临的主要安全风险、对应的保障措施等并形成研究报告(地理实践力)。

5.教学重难点

教学重点:耕地保护对粮食安全的重要性。

教学难点:维系粮食安全的主要途径。

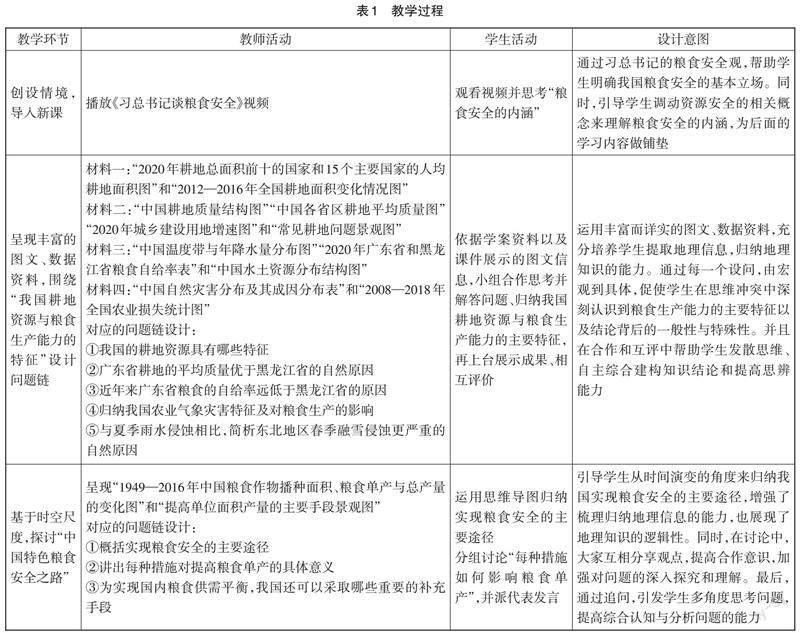

6.教学过程

教学过程(表1)。

7.学习效果评价设计

考虑到本节知识为选考地理的学生选择性必修课程的内容,并根据课程标准以及学业水平等级性考试的要求,在制定课堂表现性评价量表中采取从较高等级——水平3和水平4作为参照点。而对于课后实践表现性评价量表的制定,为了能够对学生进行比较全面的定位,帮助学生认识自身的优势与不足,评价等级基准从等级1开始,止于等级4。

(1)学生课堂表现性评价

依据教学目标和学业质量标准,设计评价量表(表2),进行课堂表现性评价。

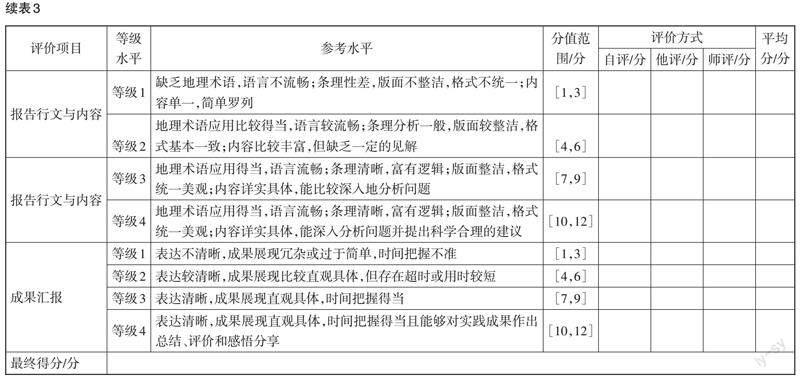

(2)学生课后实践表现性评价

对学生课后实践任务“耕地条件与粮食安全的区域调查”进行表现性评价(表3)。

四、结语

本节充分利用丰富、详实、具体的图文和数据资料,以问题为导向,引导学生从粮食安全战略和国情出发进入学习情境。根据不同的学习内容进行问题设计并形成问题链,层层递进、相互关联,立场明确、思路清晰;并且依据数据注重由定量到定性分析来培养学生对问题的思考和应用,充分落实课标要求。而对于本节区域的定位,教师在新授课时应该先从国家层面入手帮助学生了解国内粮食安全的基本概况,在国家的主基调下,再由宏观到微观,在不同学习模块中,可以适当的渗透不同区域粮食安全的学习内容,以此培养学生因地制宜的思想,更好地落实综合素养目标的达成。

参考文献:

[1] 韦志榕,朱翔.普通高中地理课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018.

[2] 张大均.教育心理学(第3版)[M].北京:人民教育出版社,2016.