共同富裕的浙江经验:基于城乡产业联动的分析视角

2023-05-30刘升刘广菲

刘升 刘广菲

摘 要:

城乡居民收入不平衡一直是影响共同富裕的主要方面。浙江农村内源自发型的小商品产业经济,经过多年发展已经形成了以农村家庭作坊为基础的工商业产业集群。这种自下而上发展起来的家庭作坊式经济模式,在由小变大过程中,实现了由村到城的发展。城镇与农村由此实现了产业融合,从而让城乡居民处于同一个工商业产业体系,在产业发展过程中,农民有足够非农就业机会获取工资性收入和经营净收入,由此不但提高了浙江农民的收入,同时降低了城乡居民收入分化,为共同富裕奠定了基础。

关键词:

产业集群;城乡融合;家庭作坊;共同富裕

中图分类号:C916

文献标识码:A

文章编号:1000-5099(2023)02-0078-12

共同富裕是社会主义的本质要求。但在探求共同富裕的道路上,我国具有自己的国情特点,无法照搬照抄,只能“摸着石头过河”,而浙江在解决发展不平衡不充分上的探索对实现共同富裕已有了一定经验。尤其是在实现城乡居民共同富裕方面,浙江确实有了较好的基础和优势。因此,本研究从城乡产业联动视角出发,探索浙江通过城乡产业融合提高城乡居民收入和缩小城乡居民收入差距的方式,为此提出“以农村家庭作坊为基础的工商业产业集群”这一理解角度,总结共同富裕的浙江经验。

一、文献综述

1.共同富裕的基本内涵

2021年8月,在中央财经委员会第十次会议上,习近平总书记明确指出:“全体人民共同富裕是一个总体概念,是对全社会而言的,不要分成城市一块、农村一块,或者东部、中部、西部地区各一块,各提各的指标,要从全局上来看”[1]。由此共同富裕是全体人民的富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕。在《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》中进一步提出共同富裕具有鲜明的時代特征和中国特色,是全体人民通过辛勤劳动和相互帮助,普遍达到生活富裕富足、精神自信自强、环境宜居宜业、社会和谐和睦、公共服务普及普惠,实现人的全面发展和社会全面进步,共享改革发展成果和幸福美好生活[2]。

共同富裕作为一个多维概念,其内涵也在不同场景中不断丰富和完善。为此,一些学者结合自身研究,从不同角度进一步阐述了共同富裕的内涵。郁建兴从发展性、共享性和可持续性出发,认为共同富裕是通过补偿和矫正某些制度性因素导致的不平等,让全体人民有机会、有能力均等地参与高质量经济社会发展,并共享经济社会发展的成果[3]。李实认为,共同富裕是一种有差别但合理的富裕;实现共同富裕是要在权利平等、机会均等的基础上,通过人人参与发展行动、共享发展成果而达到富裕社会[4]。张占斌认为,作为中国式现代化的重要特征,从一般内涵看,共同富裕至少包含物质文明的更加丰富和精神文明的更大发展;从特殊内涵看,共同富裕具有非同步性,需要在动态发展中分阶段实现;具有非同等性,承认合理的差距;具有非剥夺性,实现须依托制度安排;具有非享受性,依靠共同奋斗[5]。

2.共同富裕当前面临的问题与挑战

应该说,改革开放以来,我国取得了非常快的发展,也取得了巨大的成就。当前我国已经基本进入中高收入国家的行列,尤其是自十八大以来,我国通过大力实施精准扶贫,消除了绝对贫困,实现了全体人民的小康,这都为共同富裕奠定了良好的基础。但也应看到,我国距离真正实现共同富裕仍然面临一些挑战,尤其是我国长期以来形成的三个发展差距:城乡差距、区域差距、人群差距。郁建兴指出我国实现共同富裕仍然面临5个方面的问题:发展的收敛性不足,质量有待提高;资源和机会分配不公平的问题突出;社会保障的水平和效率还有待提高,结构性矛盾突出;税收制度缺乏累进性,对于缩小收入差距的作用有限;社会治理和社会稳定面临潜在挑战[3]。张来明和李建伟也认为,我国当前实现共同富裕仍存在多方面的问题:收入分配差距大、收入分配制度不完善,基本公共服务水平不高、发展不平衡,机会均等仍有待提高,健康水平及健康机会的公平性有待改善,精神文明与文化普惠发展还存在短板等。同时未来还面临来自经济转型发展、人口老龄化、新型城镇化、技术进步、财富差距扩大、传统文化与现代文明和中西方文明冲突、社会诉求多元化和社会矛盾多样化、外部发展环境复杂化等多方面挑战[6]。

尤其是在城乡共同富裕方面,陈锡文指出,在实现共同富裕这个过程中,最艰巨的任务是如何更快地提高我国广大农民群众的富裕程度[7]。黄祖辉等认为,中国推进共同富裕的重点在农民农村,要以农民农村为共同富裕的主要抓手,突出农业农村的优先发展、脱贫攻坚成果的巩固与拓展、新型城镇化对农民农村的带动与融合,着力破解发展不平衡不充分、公共服务效率低下和居民收入差距悬殊的难题[8]。

3.共同富裕的实现路径

共同富裕既是奋斗目标,又是实现这一目标的过程。但要实现这个目标仍有很多工作要做,既要做大蛋糕,又要分好蛋糕。刘培林等认为,实现共同富裕,必须围绕解决好发展的不平衡不充分问题,以让全体人民公平获得积累人力资本和参与共创共建的机会、公平地共享发展成果为主要思路,以壮大中等收入群体、提高中等收入群体富裕程度为主要入手点,夯实共同富裕的制度保障,实施若干重大战略,健全政策体系,营造共同富裕的良好社会氛围,构建科学的指标体系加以测度和引领,在高质量发展进程中持续提高人均收入水平,缩小人群、地区和城乡差距[9]。薛宝贵把共同富裕的实现机制划分为总体实现机制与具体实现机制,前者主要表现为通过低收入阶层向上流动,扩大中等收入群体比重,进而实现共同富裕,后者主要表现为基本制度安排、政府干预机制、先富带动后富机制及培育内生动力机制[10]。张来明和李建伟认为,促进共同富裕,需要坚持先富带动后富、坚持适度差距、坚持消除两极分化、坚持共建共享、坚持效率与公平有机统一,基于经济社会发展的内在规律确立阶段性发展目标,将促进共同富裕融入区域协调发展战略、乡村振兴战略、新型城镇化战略,深化体制机制改革,稳步推进收入分配公平、基本公共服务均等、机会均等、健康公平、精神文明建设和文化资源普惠[6]。叶敬忠认为,共同富裕应该注重短板,也就是农民和农村问题,因此应全面提高农民的获得感、幸福感、安全感和认同感[11]。

应该说,当前关于共同富裕的研究已经有了一定基础。但整体上,当前研究大多集中在政策解读层面。现有的关于共同富裕“怎么做”的实现路径研究主要集中是理论层面,同质性高,缺少实际层面的经验支持。因此,本文将以浙江的城乡共同富裕实践为基础,通过城乡产业联动视角,尝试提炼浙江城乡共同富裕的经验。

二、浙江经验:基于城乡共同富裕

2021年6月10日,《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布,赋予浙江重要示范改革任务,先行先试、作出示范,为全国推动共同富裕提供省域范例。之所以选择浙江作为示范区,是因为“浙江省在探索解决发展不平衡不充分问题方面取得了明显成效,具备开展共同富裕示范区建设的基础和优势”。可见,浙江在解决发展不平衡不充分上的探索对实现共同富裕已取得了好的效果。在当前我国已进入中国特色社会主义新时代的背景下,我国社会主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这些发展不平衡不充分已成为限制我国共同富裕的主要障碍。当前,我国发展不平衡不充分主要体现在两个方面:横向区域之间的不平衡不充分和纵向城乡之间的不平衡不充分。而浙江的共同富裕探索在这两方面都取得了明显成效,尤其是其城乡共同富裕程度全国最高。共同富裕首先要富裕,当前对共同富裕的测量指标很多很杂,为了精确和标准统一,本文仅用居民的可支配收入作对比。

1.我国整体城乡共同富裕水平有待提高

长期以来,我国城乡居民人均可支配收入的分化问题都比较严重,仅改革开放以来,在国家努力调控的情况下,我国城乡居民收入分化仍经历了多次“扩大—缩小—扩大—缩小”的过程。尽管到了2020年,我国城乡居民人均可支配收入分化已经从2009年最高峰的3.33∶1降到了2.56∶1,但根据世界银行的统计,绝大多数发展中国家的城市居民收入差距是农村居民收入差距的1.5倍,超过3倍的情况很少见,而发达国家的城乡收入比更低[12]。就我国而言,如果把城镇的实物性收入、隐形补贴和社会福利等都算在内,我国城乡收入差距可能会更大[13]。当然,尽管我国城乡之间因为政策制度等不同,收入计算方式有一定特殊性,但也说明我国的城乡居民收入分化长期处于一个非常高的水平。根据可获得的数据显示,我国基尼系数从1981年的0.288上升到2018年的0.474,城乡居民收入不平等对基尼系数的贡献最大[14]。由此证明,我国当前“最大的不平衡就是城乡发展不平衡,最大的不充分是农村发展不充分[15]。”而当前最大的共同富裕障碍就是城乡居民收入差距过大。城乡居民收入分化的背后是产业收入分化,即在我国人多地少的国情下,种植农作物的第一产业平均收益远远低于从事工商业的二三产业,而我国绝大部分地区在长期历史背景下已经形成了以农业为主的城乡产业结构。新中国成立以后,针对不同阶段的不同任务,我国通过一系列制度建设不断调整着城乡关系,而城乡关系的基础则是城乡产业结构。

第一个阶段可大体划分为1949—1978年,即从新中国成立到改革开放这段时期,在这段时期,为了建立基础的工业体系,我国采用了优先发展重工业的方式,通过“剪刀差”的方式从农村和农业中汲取大量资源,促进了城镇重工业的快速发展,但也造成了农村发展缓慢,城乡因功能定位和产业布局的不同导致经济分化不断拉大。在此阶段,我国城乡之间形成了完全不同的产业体系,即城镇的工商业产业体系和农村的农业产业体系。

第二个阶段是1978年至今,鉴于我国的工业基础已经建立起来,城镇已有了比较好的发展,但城乡差距不断拉大的情况下,我国进入了城镇反哺农村,工业反哺农业的发展阶段。尤其是在2002年我国提出了“城乡统筹发展”的目标。在2017年党的十九大报告中围绕城乡关系又首次提出要“建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系”。在国家政策的支持下,大量资源投入农村地区,农村得到快速发展。尤其是在发展乡镇企业的政策支持下,部分农村地区发展起了一些工商产业,农民收入也得到提高,但因为过去长期形成的农村基础设施落后、农村工商业产业基础薄弱,加上农业经济本身的高风险、低收益性等特点,导致在当前市场经济背景下,市场中各类生产要素进入农村的意愿较低。相关研究已经一再证明,农业生产的经济效益非常低。非农就业人数占农村劳动力的比重与贫困发生率、贫困深度、贫困强度均存在负相关关系,即农业就业人数占比越高,贫困发生率、贫困深度、贫困强度越高[16]。而经过长期的城乡分割,我国绝大部分地区已经形成了农村以农业为主,城镇工商业水平较低的情况,面对长期形成的以农业为主的城乡产业体系,通过国家和市场这些外力资源投入农村,带动农村发展需要一个相对长期的过程。

城乡居民收入不平衡的背后其实是城乡居民收入来源的不同,即城乡产业结构的不同。长期以来,我国绝大部分地区已形成了稳定的城乡二元产业结构,而我国农业种植和工商业相比,在土地规模非常细碎,“人均一亩三分,户均不过十亩”的土地结构下,小规模的农业生产环节的经济效益相对非常低[17],与此同时,城镇有限的工商业也无法拉动农业发展,反而形成了全国绝大部分地区以农业为主的城乡产业结构。在这个结构下,一方面,因为工商业太弱,所以城乡居民普遍收入偏低,富裕水平不足;另一方面,从事农业的农民收入更远低于城镇非农就业群体,城乡居民收入差距长期较大。

2.浙江的城乡共同富裕程度全国最高

相对于全国整体上城乡居民收入差距较大,城乡共同富裕程度不均衡的情况,浙江则率先在城乡共同富裕方面做出了有益的探索。

其一,浙江城乡居民收入高。统计发现,浙江居民的整体收入相对较高,已在全國实现了带头富裕。浙江居民的人均可支配收入全国第三,其中城市居民人均可支配收入排全国第三,仅次于北京和上海;浙江农村居民人均可支配收入排全国第二,仅次于上海。若不考虑北京和上海这种直辖市,则浙江城乡居民收入在全国各省中排名第一。

其二,浙江城乡居民收入分化低。浙江的城乡居民收入分化控制的非常小,除了天津的特殊情况外,浙江的城乡居民收入分化都远小于其他全国省市区。2020年浙江城乡居民可支配收入差距为1.96∶1,远远低于2.56∶1的全国城乡居民可支配收入差距平均水平。

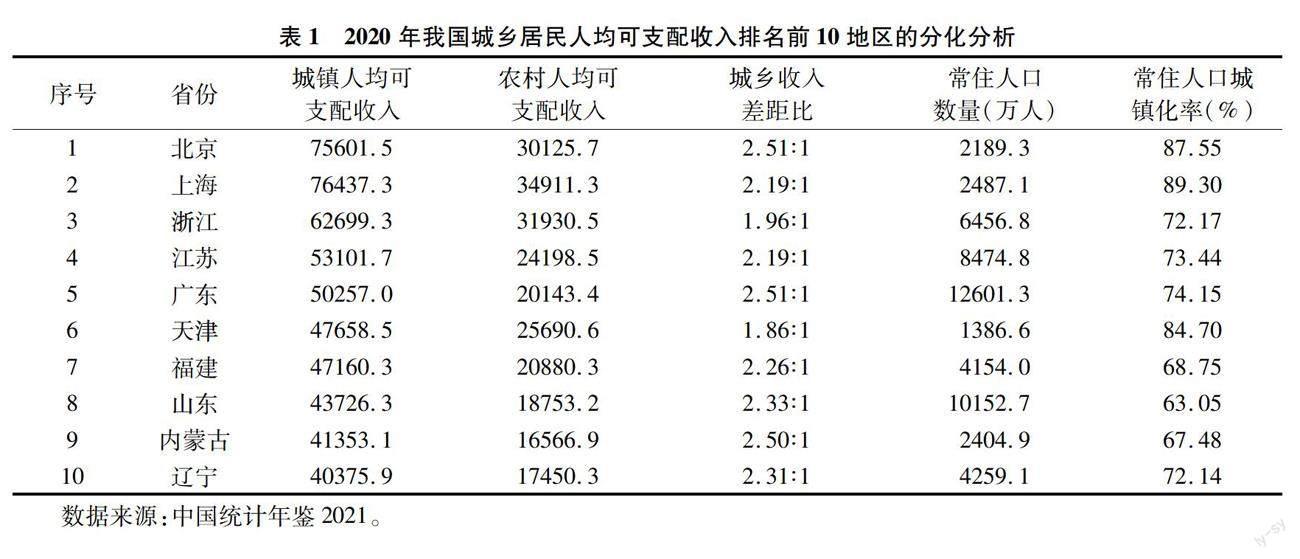

与我国其他经济发达地区相比,浙江城乡居民人均可支配收入分化小的重要原因是其农民人均可支配收入非常高,仅低于上海农民。在我国人均可支配收入排名前10的省市区中,只有天津在城乡居民可支配收入方面的分化比浙江小,但一方面,天津的城乡居民人均可支配收入远低于浙江,比浙江低超过15%,富裕程度不足;另一方面,天津农村人口太少。天津作为我国人口最少的直辖市,其总常住人口不足浙江的1/4(表1),且由于其城市化水平高,农村人口只剩200多万,而浙江现存农村人口仍有2 000多万,两者体量相差太大,不易进行直接对比。

通过图1可以看出,改革开放以来,浙江的城乡居民人均可支配收入分化一直比全国要小,且整体上小得多。可见,浙江在城乡居民共同富裕的探索过程中取得了明显成效,已经建立了一套有效的调控城乡居民收入分化的方式。因此,本研究将通过聚焦城乡产业联动视角,主要关注浙江是如何调控城乡居民人均可支配收入分化来实现共同富裕的这一问题。

三、城乡共同富裕的内在机制

调研发现,浙江实现城乡居民共同富裕与其独特的城乡产业结构所塑造的城乡关系和收入分配模式密切相关。

1.城乡都早已实现工业化

相对于我国绝大部分地区已经形成了以农业为主的城乡产业结构,浙江农村则另辟蹊径,发展出了独具特色的以农村家庭作坊为基础的工商业产业集群。经历过新中国初期的“三大改造”后,我国改革开放前长期对民营经济发展采取限制措施。因此,浙江现代民营经济产业也都是从改革开放后才又从零开始逐步发展,在产业发展早期,浙江无论是自身土地数量获得的国家政策支持、能够吸引的外资,还是社队企业的自身积累等资源数量都不多,但浙江有地处长三角的良好区位、悠久的工商业文化传统等优势条件。所以在农村工商业发展过程中,一方面,在资本积累非常少的工商业重新起步阶段,浙江农村早期创业者只能依靠自己家庭中有限的资源生产袜子、领带、徽章等技术低、投资低、利润薄的小商品,且为了降低成本,作为早期创业者的村民只能购买非常简单的生产设备,以家庭成员为最早的员工,利用自家在农村的房屋进行家庭作坊式生产。如浙江大唐借助靠近上海的优势,当地村民早在20世纪70年代就从上海私下购进手摇织袜机,自建家庭作坊织袜厂,然后将自家生产的袜子装在菜篮里拿到公路边向过客销售,因为当时我国消费品市场并没有完全放开,包括袜子在内的各类消费品整体处于供小于求的阶段,处于卖方市场,市场空间大,利润高。当时一名工厂普通工人每月收入才30多元,而村民自家织袜子卖袜子的收入一天竟可以高达10余元,附近村民见织袜、卖袜有利可图,纷纷仿效。于是,亲戚带亲戚,邻居带邻居,大唐所在地区的织袜产业得到快速发展。

另一方面,为了规避改革开放前的政策限制,浙江的小商品生产者也只能在自己农村家中私下开展小规模生产,所以早期那些所谓的农村家庭作坊大多都没有经过工商部门注册,生产设施简陋,生产与生活空间高度重合。以浙江大唐袜业为例,在生产的第一阶段主要是夫妻两人利用自购的一两台手摇纺织机在家进行生产,在有了一定积累后进入扩大再生产阶段,即家庭作坊的规模发展阶段,但为了降低成本,一些有了一定积累的创业者也只是利用自家在农村的宅基地,建设三、四层楼住宅,一楼作为厂房、饭厅和仓库;二楼为包装车间;三楼为员工宿舍;四楼自住[18]。通过这种农村家庭作坊形式,缺少资本的早期创业者可以最大限度的节省各项资金投入,实现低成本创业。而尽管这种以农村家庭作坊为基础构建的小商品经济看起来不太正规,但借助村庄自身的空间临近性、熟人社会所产生的信任文化和日常生活的相互依赖,通过在村庄内部集体学习、互相帮助,家庭作坊快速繁殖扩大,并通过自我整合,自我优化,促进了整个产业的快速发展,以村庄为基础构建起了早期完整的小商品产业链,慢慢形成了独具特色的农村工商业产业集群。到了1995年左右,大唐所在地区已基本形成了以农村家庭作坊为基础的袜业产业集群,工商业成为当地农村的主要产业和农民主要收入来源。

当然,借助改革开放的机遇,浙江并不只是形成了大唐袜业这一个农村产业集群,而是形成了大量“一村一品、一地一业”特色的农村工商业产业集群。自1997年开始,浙江90个县(市、区)中已有82个拥有年销售收入超过10亿元的产业集群[19],而这些产业集群基本都是以农村家庭作坊为基础,由此这种以农村家庭作坊为基础的工商业产业集群已成为浙江农村的发展基础。而这些农村工商业产业集群极大改变了浙江农村的产业结构,也通过改变农民的就业方式和收入结构大大提高了浙江农民的经济收入。

2.城乡之间共享工商业产业体系收益

结合浙江大唐袜业产业集群的发展可以看出,改革开放以来,浙江农村已经发展出大量以农村家庭作坊为基础的工商业产业集群,而这些产业集群不只是改变了农村产业结构和农民收入方式,同时塑造了新型的城乡关系。浙江以农村家庭作坊为基础的工商业产业集群尽管发源于农村,但在经过了第一阶段的数量增长后,很快进入了第二阶段的质量增长。如到了1985年左右,随着电动袜机大规模普及,浙江大唐织袜的家庭作坊也开始推广使用电动袜机,纺织效率和袜子产量都得到极大提高,经济效益大幅提升,大唐袜子产量和市场规模都直线增加。当时恰逢改革开放,国家对个体私营经济的限制政策开始放开,以农村家庭作坊为基础的大唐袜业借此时机快速成长,并很快占据了市场主导地位。

此时,随着农村家庭作坊数量的增加,小规模的以农村家庭作坊为基础的产业集群需要进一步从质量上发展壮大,于是就出现了两种形式的产业进城:

一是农村城镇化。即在农村工商业产业发展到一定规模后,农村就地转变为城镇,甚至随着产业规模的扩大,将乡镇发展成为级别更高的县乃至县级市。如大唐镇的建立就包括农村城镇化的过程,大唐所在地区过去都只是村级建制,到1988年,鉴于产业已经有了一定基础,地方政府为助推大唐所在地区袜业产业升级与发展,以两个零散的自然村为基础合并组建了大唐庵镇,初建乡镇的规模较小,总人口不到800人,工农业总产值不足1亿元。之后,为促进产业进一步发展,1992年浙江省又将隔壁有相同产业基础的冠山乡并入,大唐庵镇也更名为大唐鎮。由此,才正式有了行政编制上的大唐镇。通过这种农村就地城镇化的模式,在浙江农村工商业产业集群发展最快的时期,从1978年到1997年,浙江建制镇从160个增加到983个,县级市从0个增加到25个,地级市从3个增加到10个[20],可见有数量非常多的农村都就地变成了城镇。

二是农村产业进城。即农村家庭作坊长大以后,随着老板进城而进入城市聚集[21]。一方面,农村工商业产业集群的研发设计、销售等生产的前后端环节需要进城。如浙江大唐袜业生产最早是农村家庭作坊生产,然后在路边私下兜售,但随着袜子生产能力和交易规模的扩大,小规模零散销售的方式已经无法满足产业发展需求,需要在城镇建立大规模的展销市场。于是,1998年大唐轻纺原料市场和大唐袜业市场合并组建浙江大唐袜业城股份有限公司。1999年,大唐镇举办了全国第一届袜业博览会,取得了“中国袜业之乡”的地位,为当地袜业发展提供了大规模市场。另一方面,规模化生产需要进城。一个区域范围内,众多家庭作坊经过多年发展,其中有一些善于把握时机,懂经营、头脑灵活的农村家庭作坊主积累了足够的原始资本,需要扩大产业规模,而城镇在土地、交通、政策等方面相比农村有较大优势,因此那些成功的农村创业者需要将部分产业转移到城镇地区。如到2000年,大唐镇出于产业发展需要,规划建设了总占地近3平方千米的大唐袜业特色工业区,随后有100多家从家庭作坊发展而来的企业入驻园区。2002年,为了满足产业进城的需要,在大唐所在的诸暨市(1989年撤县设市)又新建了占地400亩的浙江大唐轻纺城,一些原在农村做的较好成规模的家庭作坊开始入驻,由此构成了大唐袜业产业重塑城乡产业结构的过程。

但无论哪种进城形式,浙江以农村家庭作坊为基础的产业进城都不意味着农村工商产业的空心化,恰恰相反,因为农村家庭作坊的进城并不是产业转移,而是产业发展到一定阶段后的溢出和优化,所以产业进城形成了城乡的产业融合。由此,发源于农村的浙江小商品经济根据城乡之间不同的优势对资源进行了优化配置。浙江的袜子、领带、徽章等小商品主要都是劳动密集型产业,而且过去长期在农村发展,在农村已经形成了完整和低成本的产业链,这让农村生产有了稳固基础和非常大的优势。如随着部分大唐袜业生产企业进城,大唐的袜业生产体系已经不再全部是农村的家庭作坊,而是根据规模、功能而在城乡之间出现了优化。一方面是城乡之间在产业规模上的优化,主要表现为大中型企业进城,小微型家庭作坊留村的产业布局,如随着大唐产业的发展,大唐袜业产业集群变成了底层是1万余家位于农村的家庭作坊,在此之上是100余家位于城镇的规模龙头企业,可见,随着农村产业进城,浙江以农村家庭作坊为基础的产业集群已经在城乡之间形成了一个紧密的金字塔型的产业集群。另一方面,则是城乡在产业功能上的优化,也就是研发、设计、销售等环节放在城镇,而生产等环节仍然放在农村(案例1)。从浙江大唐袜业发展过程看出,即便是已经出现了“产业进城”,农村仍然凭借极强大的产业配套能力作为生产的主要场所。

案例1:浙江诸暨宏运袜业有限公司总经理石海云,1992年前在义乌小商品市场摆摊开始做袜子生意。1997年左右,他回到大唐自己办袜厂,并做外贸生意,2002年获得自营进出口权,2001年出口袜子3 000万双。他说:“接到订单后,主要是散发到各个农村家庭织袜厂去加工,我们主要负责接单与验货。”这种外贸出口方式,在大唐有个特定的叫法──虚拟经营[22]。

在这个由农村产业外溢而形成的城乡产业体系中,尽管城乡之间因为产业分工的不同而呈现出不同的收益,但整体仍然在同一个产业收益体系中。相对而言,小商品留在农村的主要是生产环节,在城镇的主要是销售、研发、物流、品牌创新等高收益环节。尽管按照产业发展的微笑曲线来看,产品生产环节在整个产品中利润较低,但因为城乡处于同一个产业体系中,所以农村生产制造环节整体上仍然能够参与利润分配。如尽管大唐袜子产业发展多年,也形成了庞大的产业集群,但整个产业链内部却并没有形成超大规模的企业垄断,甚至没有任何一家企业有完整的袜子生产线。只是在市场作用下,形成了分工效应,以农村家庭作坊为基础的整个袜子生产过程被自动分成织袜、缝头、卷边、印染、定型、包装、运输等10个环节,同时市場也自发形成10大配套部门:1 000多家原料生产厂,400多家原料经销商,8 000多家袜子生产厂,300多家缝头卷边厂,5家印染厂,100多家定型厂,300多家包装厂,200多家机械配件供应商,600多家袜子经销商,100多家联托运服务企业,一个年签订劳动合同10万份以上的劳务市场[23]。因为整个产业内部的主体就是那些微小的农村家庭作坊,在分工效应下,每家只做一个环节,高度专业化,这些家庭作坊在形成了整体竞争力的同时,实现了对产业收益的共同分享。

可见,浙江以农村家庭作坊为基础的产业集群的外溢型进城,让城乡实现了产业融合,城乡居民共建和共享了同一套工商业产业体系收益。通过农村工商业产业集群的发展,浙江农民有了和城镇居民一样的收入结构,经济收入大大提高。相对于全国其他地区城乡分属于工农两套不同的产业体系,浙江城乡共享同一套工商产业体系的收益自然不同。对浙江农民而言,他们的农民身份更多的是一种户籍身份,而不是就业方式和收入结构。

综上,无论是浙江发展出的“萧山模式”“温州模式”“宁波模式”还是“义乌模式”等,本质都是通过内源自发型的农村工业化,城乡共享一套工商业产业体系,城乡之间随产业同步发展进而实现了城乡之间的经济增长和收益共享,提高了城乡居民的收入水平[24]。

四、工商业产业集群下的城乡共同富裕

马克思在《哲学的贫困》中曾经提出:“城乡关系一改变,整个社会也跟着改变”[25]。在城乡居民收入分化已成为影响我国共同富裕主要方面的情况下,浙江通过城乡产业融合缩小城乡居民收入分化已成为实现共同富裕的有效方式。具体而言,以农村家庭作坊为基础的产业集群的存在和发展,通过提高城乡居民经营净收入和工资性收入的方式促进了浙江的共同富裕。

1.城乡居民有了大量的创业机会和经营性收入

因为早期产业发展过程中的种种原因,浙江农村形成了大量以小微家庭作坊为主要形式的经营单位,这种小微规模的家庭作坊无疑让创业门槛变得较低。以大唐袜业为例,到2000年时,大唐尽管已成为我国最大的袜子生产基地,但袜业的生产主体仍是大量弱小、分散而均匀的农村家庭作坊。从个体上来说,这些农村家庭作坊缺乏竞争力,8 000多家袜子生产家庭作坊,户均袜机拥有量只有8台,80%以上的家庭作坊资产总量在50万元以下[26]。但当这庞大的数量有机融合到一起就产生了集聚效应,众多家庭作坊的集聚会吸引更多新产业的加入,共享区域内的信息资源、基础设施和服务平台,同时创造了巨大的市场,这就让这些小微农村家庭作坊在整体上具有了无与伦比的竞争力,而较低的创业门槛给了浙江农民大量的创业机会。

其一是城乡居民经营性收入很高。创业所带来的经营性收入高成为浙江城乡居民的富裕基础。横向对比,浙江居民的经营性收入远远高于江苏、广东等地居民的经营性收入,因为浙江农村已有大量家庭作坊构成的工商业产业集群基础,让创业的进入门槛变得较低,所以浙江农民有更多机会自己当老板,基于CHARLS2008数据分析发现,即便到了创业高峰已过的2008年,浙江城镇和农村家庭创业概率仍分别达到27.87%和33.86%[27],农村创业概率高于城镇,且城乡整体创业概率都远高于我国其他地区。实际上,因为相当部分农村家庭作坊受规模、生产时间等条件影响,并不会进行注册,所以统计的创业概率会比实际低。如大唐所在地区早在2002年左右就已经围绕产业链形成了1万多家农村家庭作坊的产业集群,而当年整个大唐镇的户籍人口也不足3万人,即意味着几乎每个农村家庭都开办了家庭作坊。而且,除了产业集群所直接提供的创业机会,农村工商业产业发展还有带来的衍生创业机会。大量产业和人员的聚集又进一步产生了集聚效应,提供产品的家庭作坊同时也成为其他人的市场,因此创造出更多机会。如大唐袜业产业的发展让大量农村老人也有了“剩余”创业机会,调研发现,因为务工人口多,大唐一个80多岁的农村老人依靠每天早上卖早点也可以有五六十元的收入,这是全国绝大部分地区都不具备的机会。

其二是城乡居民的经营性收入分化非常小。浙江在以农村家庭作坊为基础的工商业产业集群影响下,大量家庭作坊所带来的竞争效应,既激发了产业发展的活力和竞争力,同时也压制了单个企业的超额利润。家庭作坊非常小,也没有太多的技术壁垒,大量的同类家庭作坊导致产业集群内部竞争激烈,所以家庭作坊的利润都相对较平均,绝大部分小微家庭作坊的利润和工人收入差不多。基于浙江城乡之间都具有较好的创业基础,所以浙江城乡居民的经营净收入非常均衡,在2020年,浙江城乡居民经营净收入的比值为1.14∶1,分化非常低。如果扣除经营净收入,则浙江的城乡居民人均可支配收入分化将从1.96∶1扩大到2.22∶1。因此,以农村家庭作坊为基础的产业集群带来的家庭经营净收入对缩小浙江城乡居民收入差距非常有效。研究发现,1998年,浙江农村居民家庭经营收入使得城乡家庭经济收入差距缩小了21.7%,1999年缩小了17.7%左右,后面几年也有8.5%之多[28]。可见,以农村家庭作坊为基础的工商业产业集群为浙江提供了大量创业机会,而这些创业机会提供的经营净收入成为浙江城乡居民共同富裕的重要基础。

2.城乡居民有了大量务工机会和工资性收入

浙江以农村家庭作坊为基础的工商业产业集群大多是劳动密集型产业,需要大量劳动力,研究发现,浙江以农村家庭作坊为基础的民营经济贡献了90%以上的城镇就业岗位[28],这就为当地提供了大量务工机会和工资性收入。

其一是提高了农民的工资性收入。就业是提高居民收入的重要途径。浙江以农村家庭作坊为基础的工商业产业集群提高农民收入的方式主要是将农业人口转移到工商业中,而工商业的平均收入远大于农业平均收入。农村有了大量小微家庭作坊,且这些家庭作坊都属于有大量用工需求的劳动密集型产业。这对转移浙江农村剩余劳动力起到了重要作用。据统计,在20世纪80年代中期,我国农村剩余劳动力的比重占到约30%-40%[29]。在全国绝大部分地区的农业剩余劳动力仍只能继续从事农业的时候,浙江农村快速发展的工商业家庭作坊则大量转移了这些农村剩余劳动力。到2000年,根据有关部门统计,浙江全省农村产业集群的发展已至少使600多万本省农民和400多万外省劳动力成为第二、第三产业的从业者[30]。可見,浙江省的农村剩余劳动力早已转移到工商业中,实现了“离土不离乡”的非农就业模式。以浙江大唐为例,2002年的大唐镇尽管自身户籍人口只有不到3万人,但外来务工人口已有4万多人。因此,从就业角度来看,农村工商业产业集群的发展极大降低了农业人口,到2020年,浙江尽管从统计上看仍有30%的农村人口,但只有5.4%的人从事第一产业,其他的都是在农村从事工商业,相比较而言,全国仍有接近1/4的人口在从事第一产业(表2),无法实现农业剩余劳动力的完全转移。而在我国人多地少,农业生产力仍然过剩的情况下,从事二三产业的经济收益明显要高于第一产业,所以浙江通过发展农村工商业产业集群的方式转移农村剩余劳动力提高了农民收入。大唐镇在2000年就已完成国内生产总值10.4亿元,人均3.12万元,而当时大唐镇农民人均纯收入的90%已来自袜业的生产和销售。

其二是城乡居民的工资性收入分化较小。浙江农村工商业产业集群的发展在社会结构中占比非常大,已极大优化了当地的城乡居民收入结构,绝大部分浙江农民都以工商业为主要就业方式和收入来源。农村家庭作坊的大量存在为农民提供了大量非农就业机会,本地农民不但可以从中优先选择那些收入较高的工作,甚至在经济回报合适的情况下还会直接选择创业。在浙江,2000年左右农民工的人均月平均工资已经达到了750~1000元,这个收入在当时并不比从事袜业的家庭作坊低很多,也并不比在城镇务工收入低。因为城镇没有耕地,其居民的生活消费远远高于农村,2020年浙江城镇与农村的人均生活消费支出为1.68∶1,对很多农民来说,只要他们在农村获得的收入并不是低于城镇太多,那与城镇生活开销相抵消,则农村生活最后的剩余甚至可能高于城镇,所以浙江农民留在农村务工的净收益大多并不比城镇低。研究发现,1998年到2002年间,工资性收入作为浙江城乡居民最主要的收入来源,让城乡居民收入平均每年下降了7.1%[31],可见作用非常显著。早在2000年,浙江农民的家庭年可支配收入已达4 254元,其中工资性收入占了2 001元,占比47.04%;而全国2000年农村居民可支配收入只有2 253元,其中工资性收入为702元,占比31.16%。到2020年,浙江农村居民的工资性收入更高,绝对数值超过广东、江苏等东部发达省份,占比高达61.10%(表3),远远超过了全国农村居民的40.71%。可见,浙江农民的工资性收入数量大、占比高,而这些收入主要也是通过发展村庄中的工商业而来。

总之,浙江通过发展农村工商业型的小微家庭作坊,极大促进了农民的非农就业和增收,降低了城乡居民收入分化,为城乡共同富裕提供了基础。对浙江城乡居民收入分化对比发现,浙江城乡居民的工资性收入和经营净收入占比都比较大,而且分化都比较小。2020年浙江城乡居民的工资性收入和经营净收入相加分别占城乡居民总收入的70.24%和84.90%(表4),但城乡分化程度较低,这就构成了城乡共同富裕的基础。

五、结论

实现城乡居民共同富裕是我国社会主义的本质要求,尽管到2020年,我国常住人口城镇化率已超过60%,但农村仍有近40%的常住人口,只有实现了这40%农村常住人口的同步富裕,我国才能实现真正的共同富裕。浙江通过内源自发型的以农村家庭作坊为基础的工商业产业集群塑造了城乡之间的产业体系、就业模式和收入分配体系,通过产业上的互相融合和带动,实现了城乡居民的共同富裕,从而为成为全国的省域共同富裕示范区奠定了基础。应该说,浙江城乡共同富裕的经验有其特殊性,全国其他地区当下已难以完全效仿,本研究也主要是将浙江经验看做是一种实现城乡共同富裕的类型或者模式展开研究,但同样浙江经验中蕴含有一般性,即农村工业化与构建城乡融合的路径,这仍可以为其他地区提供一种经验借鉴。同时也应看到,尽管浙江城乡居民收入分化最小,共同富裕程度最高,但与我国未来发展目标和国外发达国家相比仍然有一定差距,所以未来仍需要通过多种分配方式共同努力,进一步缩小城乡居民收入分化程度,为全民共同富裕做好省域示范。

参考文献:

[1]

习近平扎实推动共同富裕[EB/OL].(2021-10-15)[2022-11-08].http://www.gov.cn/xinwen/2021-10/15/content_5642821.htm.

[2]新华网.(受权发布)中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见[EB/OL].(2021-10-15)[2022-04-08].http://www.xinhuanet.com/politics/2021-06/10/c_1127551386.htm.

[3]郁建兴,任杰.共同富裕的理论内涵与政策议程[J].政治学研究,2021(3):13-25.

[4]李实.共同富裕的目标和实现路径选择[J].经济研究,2021,56(11):4-13.

[5]张占斌.中国式现代化的共同富裕:内涵、理论与路径[J].当代世界与社会主义,2021(6):52-60.

[6]张来明,李建伟.促进共同富裕的内涵、战略目标与政策措施[J].改革,2021(9):16-33.

[7]陈锡文.充分发挥农村集体经济组织在共同富裕中的作用[J].农业经济问题,2022(5):4-9.

[8]黄祖辉,叶海键,胡伟斌.推进共同富裕:重点、难题与破解[J].中国人口科学,2021(6):2-11+126.

[9]刘培林,钱滔,黄先海,等.共同富裕的内涵、实现路径与测度方法[J].管理世界,2021,37(8):117-129.

[10]薛宝贵.共同富裕的理论依据、溢出效应及实现机制研究[J].科学社会主义,2020(6):105-112.

[11]叶敬忠.共同富裕研究的问题导向与短板视角[J].社会科学辑刊,2022(6):94-100.

[12]孙君,张前程.中国城乡金融不平衡发展与城乡收入差距的经验分析[J].世界经济文汇,2012(3):108-120.

[13]陈斌开,林毅夫.发展战略、城市化与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013(4):81-102+206.

[14]李实.当前中国的收入分配状况[J].学术界,2018(3):5-19+274.

[15]习近平关于“三农”工作论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2019:43.

[16]侯石安,谢玲.贵州农村贫困程度及其影响因素分析——基于2001—2012年贵州农村FGT贫困指数的多维测度[J].贵州社会科学,2014(7):122-126.

[17]李首涵,何秀荣,杨树果.中国粮食生产比较效益低吗?[J].中国农村经济,2015(5):36-43+57.

[18]俞美华.编织神奇 大唐“袜都”成功之途[J].中外企業家,2011(8):12-14.

[19]吴明华.浙江“塔式经济体”转型之路[J].决策,2019(7):12-15.

[20]杨建华.改革开放三十年浙江民生建设经验与启示[J].中共浙江省委党校学报,2008,24(6):99-105.

[21]赵伟.倒逼的逻辑:浙江模式再审视[J].治理研究,2019,35(6):66-77+2.

[22]梁莉萍,宋喜岷.块状经济显生机[N].中国纺织报,2002-05-28(001).

[23]王祖强,虞晓红.分工网络扩展与地方产业群成长——以浙江大唐袜业为例的实证研究[J].中共浙江省委党校学报,2004(2):55-60.

[24]康胜.城乡一体化:浙江的演进特征与路径模式[J].农业经济问题,2010,31(6):29-35.

[25]马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009:618.

[26]郭浩良,蔡朝晖.网络结构:大唐袜业的组织模式[J].浙江经济,2000(7):16-17.

[27]张龙耀,张海宁.金融约束与家庭创业——中国的城乡差异[J].金融研究,2013(9):123-135.

[28]杜平,潘哲琪.“浙江模式”的演进与丰富[J].治理研究,2019,35(5):68-77.

[29]TAYLOR J.R.Rural Employment Trends and the Legacy of Surplus Labor,1978-1989 [M]// KUEH Y.Y.,R.F.Ash (eds.):Economic Trends in Chinese Agriculture:The Impact of Post-Mao Reforms.New York:Oxford University Press,1993:273-310.

[30]陈光金.块状民营经济的经济社会效应分析[J].中国农村观察,2003(2):32-37+80.

[31]黄祖辉,陆建琴,王敏.城乡收入差距问题研究——基于收入来源角度的分析[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2005(4):122-130.

(责任编辑:王勤美)杨 洋,杨 波,张 娅,王勤美,蒲应秋

The Zhejiang Experience of Common Prosperity: the Analytic

Perspective Based on the Urban and Rural Industrial Linkage

LIU Sheng,LIU Guangfei

(School of Public Administration,Guizhou University & Guizhou High-end Think Tank for

Grassroots Social Governance Innovation,Guiyang,Guizhou,China,550025)

Abstract:

The income imbalance between urban and rural residents has always been a major factor affecting common prosperity.The endogenous small commodity industry economy in rural areas of Zhejiang has developed into industrial and commercial industrial cluster based on rural family workshops over the years.This bottom-up family workshop-style economic model,as it keeps expanding,has successfully found its way of development in urban areas.In this way,urban and rural areas have realized industrial integration,and urban and rural residents are in the same industrial and commercial industrial system; in addition,in industrial development,farmers have enough non-agricultural employment opportunities to obtain wage income and manage net income,which not only promotes the income of farmers in Zhejiang,but also reduces the income differentiation between urban and rural residents,laying the foundation for common prosperity.

Key words:

industrial cluster; urban-rural integration; family workshop; common prosperity

收稿日期:2023-01-18

基金項目:

贵州大学人文社会科学科研项目“贵州省贫困农户易地城镇安置社会融入差异与优化研究”(GDQN2021002);贵州基层社会治理创新高端智库成果。

作者简介:

刘 升,男,山东青岛人,博士,贵州大学公共管理学院副教授,贵州大学基层社会治理创新高端智库特聘研究员。

刘广菲,女,贵州石阡人,贵州大学公共管理学院研究生,贵州大学基层社会治理创新高端智库实习研究员。