尼泊尔努瓦科特杜巴广场王宫建筑群选址与布局特征初探

2023-05-30王晶王翊赜李明松

王晶 王翊赜 李明松

关键词:努瓦科特杜巴广场;王宫建筑群;文物修复;军事防御;宗教文化景观;尼泊尔地震;中国援助

尼泊尔努瓦科特杜巴广场王宫建筑群(Nuwakot Palace Complex,以下简称“努瓦科特王宫建筑群”)主体建于18世纪,地处尼泊尔巴格马蒂地区努瓦科特县比德尔自治市的努瓦科特达尔巴古迹区,西北距首都加德满都约75千米(图1)。该建筑群是尼泊尔马拉风格(Mallastyle)建筑的典型代表,在历史上处于加德满都山谷通往西藏的古老贸易路线上,具有重要的宗教祭祀与军事防御的功能。

努瓦科特王宫建筑群于2008年被列入世界遗产预备名录,在2015尼泊尔地震中受损严重①(图2)。相较于世界文化遗产尼泊尔加德满都谷地的历史建筑群,努瓦科特王宫建筑群是喜马拉雅区域山地王宫建筑群的典型代表,主要建成时期为尼泊尔马拉王朝早期,具有突出的历史、文化价值。努瓦科特王宫建筑群与加德满都谷地王宫建筑群在宗教、社会历史发展脉络与空间规划布局等各方面均有明确的延续传承关系,针对其周边景观环境与规划布局特征的研究,能够深化中国援尼工作队对尼泊尔马拉时期城镇与建筑的认知与理解,从而更好地与尼方协同共施尼泊尔文化遗产建筑保护修复,助力尼泊尔城镇震后的全面复兴。

一、努瓦科特区域环境与历史背景

(一)自然环境

尼泊尔为内陆国家,国土形状扁平,位于喜马拉雅山脉中段南麓,北面与我国西藏毗邻,东、西、南与印度接壤,其东西长885千米,南北宽约145~248千米,总面积147,181平方千米,人口约2800万人。气候上,尼泊尔的季节基本只包含两季,每年10月至次年3月是干季(冬季),雨量极少,早晚温差较大;每年的4—9月是雨季(夏季),雨量丰沛。努瓦科特位于尼泊尔西北部,喜马拉雅山这道天然屏障阻挡了来自北方的寒风,南面则迎着印度洋的暖流,得天独厚的地理环境使这里年平均温度20℃左右,气候宜人。

地形地貌方面,努瓦科特王宫及周边附属历史宽缓的沟谷,北侧为较高山岭,陡坡最大坡度约40%左右(图4)。

地质学上看,努瓦科特区域第四系覆盖层较薄,除填土中含少量上层滞水外,第四系无其他含水层,区域基岩裂隙水亦不丰富。努瓦科特地区地下水的补给来源主要为大气降水,排水方式主要为植物蒸腾及地下径流排水。

(二)历史背景

尼泊尔是佛教的发源地,早在公元前11世纪左右就开始出现大大小小的王国。公元前6世纪开始,尼泊尔境内先后出现基拉特(Kiratdynasty, 公元前6 世纪— 4 世纪) 、李查维(Licchavi dynasty,4世纪—13世纪)、马拉(Malla dynasty,1350—1768年)等王朝。直至1768年,廓尔喀王普里特维·纳拉扬·沙阿(PrthviNarayan Shah)统一全国并建立沙阿王朝[1]。

15世纪的马拉王朝时期,尼泊尔形成加德满都、帕坦和巴克塔普尔三国鼎立的局面,三大国周围还分布着众多小国,各国之间纷争不断。1559年,廓尔喀军人德蜡伍亚?沙阿(Dravoya Shah)在尼泊尔西北的甘达基河流域建立了一个以古塔哈为中心的小王国,即廓尔喀沙阿王国。在位的11年中,德蜡伍亚?沙阿东征西讨,奠定了廓尔喀沙阿王国的基础。1743年,20岁的普里特维?纳拉扬?沙阿成为第9代国王,纳拉扬国王继位的第二年,就展开了自己的统一大计[2]。在1762年山顶民居中发现的一块碑刻中有如下记载:1744年纳拉扬国王发动突袭,从加德满都谷地马拉王朝边界向努瓦科特进攻,第二次进攻成功地吞并努瓦科特,并最终占领努瓦科特王宫。这段描述与努瓦科特杜巴广场七层王宫东向过道门廊上墙壁的记载相一致。由于其军事、政治及宗教上的重要性,这座王宫成为邻国包括廓尔喀王国的首要目标。纳拉扬国王占领王宮后,以努瓦科特为根据地开始了对加德满都谷地的统一,并在1768年建立沙阿王朝。

纳拉扬国王将沙阿王朝的首都定于加德满都,而他本人在努瓦科特度过了大部分时间。期间他重新修建了柏拉维女神庙(Bhairavi Temple)和塔莱珠女神庙(Taleju Temple)的外廊及双层披檐、印度神庙以及周边祭祀平台。由于塔莱珠女神庙此前被多次重新修葺且几乎未留存文字或图像记载,因此其原有的形制不得而知。

纳拉扬国王去世前的几年时间里,廓尔喀、努瓦科特以及加德满都都没有任何建筑活动记载。1775年纳拉扬国王去世后,他的子孙主要生活在加德满都哈奴曼多卡王宫中,努瓦科特王宫逐渐转变为文化中心。纳拉扬国王的继位者召集了加德满都的纽瓦尔木匠和砖匠在廓尔喀建造了一座新宫殿,这座宫殿不仅在阁楼上安置了守护神卡利卡,还被改造成了一座纪念碑。1785年,10岁的新国王在这座宫殿举行了继位仪式,以重申廓尔喀是沙阿王朝的起源地。半个世纪后,一座更大的宫殿“Tallo Darbar”在山脊下建造起来,据说是为国王后代提供适当住所[3]。

(三)王宫建筑群

努瓦科特王宫建筑群主体建于18世纪,包括努瓦科特王宫建筑、多类型寺庙和神龛等,自北至南分为三组,分别组成北、中、南院落。建筑群总建筑面积约为4,984平方米,周边环境总面积约为11,000平方米。主要建筑有七层王宫(SaatTale Durbar,1号)、塔莱珠女神庙(TalejuTemple,2号)、营房(Garad Ghar,3号)、兰加殿(Ranga Mahal,4号)、驿站(Laam Pati,5号)、柏拉维女神庙周边附属传统建筑(Sattalsadjacent to Bhairavi Temple,6号)以及小型印度教寺庙等7栋(组)历史建筑(图5)。

努瓦科特王宫建筑群的历史沿革文字记录较少,大部分来源于建筑碑刻或题记中的记载。最早可追溯至1556年发现的众多碑刻记载,Navakvatha是努瓦科特最早出现的名字。在李查维王朝时期,努瓦科特作为通往中国西藏的重要通道,是重要的商业贸易中心;在马拉王朝时期,努瓦科特对于加德满都谷地也有十分重要的经济支撑作用。

二、军事防御特征

聚落的选址和建造不仅要考虑土地、水源、交通等便利生活的条件,更要考虑到居住的安全[4]。努瓦科特王宫建筑群具有明显的军事防御特征,一是为防御外敌保护领土。自15世纪起至18世纪沙阿王朝建立,尼泊尔范围内大小国家纷争不断,包括纳拉扬国王也通过战争占领了努瓦科特王宫;二是为防御强盗保护财产。因地处加德满都谷地和西藏连接线上的喜马拉雅山山脚区域,努瓦科特区域贸易往来频繁,王宫建筑群易受到强盗觊觎。因此,努瓦科特王宫建筑群的选址布局和建筑形制均考虑到军事防御的因素。

(一)易守难攻的地理条件

自然地理环境为聚落的营建提供了固有的、现实的“攻守”生存条件和必要的生存策略,这两者与聚落选址具有明显的关联。

山地杜巴广场作为尼泊尔喜马拉雅山脉中主要人类聚居地,其选址布局的考量在满足人们基本安全需求和进行日常生活的同时,将周边山形水系也纳入了整体社会生活中。喜马拉雅冰川水使该区域水源充足、水系发达,其中,大量湖泊和两条重要的水系塔迪霍拉(Tadikhola)河和崔树根加(Trisulganga)河与周边山脉共同构筑了一个易守难攻的山水形胜区域。

优越的地理环境为努瓦科特地区的军事堡垒和聚落修筑提供了有利的发展条件。由于周边地形多为山地,为掌握军事制高点并尽可能多地争取日照与放牧的便利性,努瓦科特及其周边山地区域的城镇聚落多位于800~1200米左右的山顶缓坡区,从山顶到山下呈缓慢延展布局式,山下有水系可供生活供给,山上视野开阔,有利于攻守防御。因此该区域在各个山体高地分别形成了具有一定规模的军事城堡(kot即为城堡)。历史记载整个地区曾形成过9个重要的军事城堡,除努瓦科特外,其他8个军事城堡分别为卡利卡(Kalika Kot)、马利卡(Malika Kot)、皮亚斯(Pyas Kot)、西马尔(Simal Kot)、马卡(Mal Kot)、比拉姆(Bhairam Kot)、贝尔(Bel Kot)和霍尔托克(Khortok Kot)(图6),具有重要的政治和军事防御功能。

(二)攻守兼备的建筑形制

努瓦科特王宫建筑群是尼泊尔典型的宫殿建筑类型,其建筑形制不仅为宗教政治服务,也与军事防御功能密切相关,包括七层王宫和塔莱珠女神庙两座主要建筑。

首先,七层王宫的多层披檐和深大回廊具有明显的马拉时期建筑特征,以坚固的建筑部位缓冲敌人的进攻,创造出敌人的进攻死角(图7);其次,七层王宫的墙体偏心收分且极其厚重,相比于加德满都杜巴广场的九层神庙,防御效果更加显著(圖8);再次,七层王宫建筑的窗墙比较小,厚重结实的外墙占据了立面绝大部分的面积,可降低被敌人命中的概率。可以预见,在热兵器时代的初期,王宫内部人员凭借努瓦科特王宫富有防御性的建筑形制能够较好地抵御敌人的进攻,并在不易被敌人命中的狭小窗洞后进行反击,保护自身和财产的安全。

具有防御特色的王宫建筑是在一个特定的历史环境下长期演变而来的,努瓦科特王宫建筑群这一攻守兼备的建筑形制,不论是其营建思想还是构造材料都与我国的福建土楼、赣南围屋、开平碉楼等防御性民居建筑有异曲同工之处。可见,建筑所处的社会与环境塑造了其军事防御的特征,军事防御特征也赋予了建筑特有的地方性特色[6]。

三、宗教文化景观特征

如果说努瓦科特区域早期聚落选址主要出于军事防御的安全性考量,那么努瓦科特杜巴广场建筑群的空间布局则具有更为突出的宗教特征。努瓦科特杜巴广场直观地反映了马拉时期该区域印度教、佛教等多种宗教融合形成的时代风貌与区域社会特征。杜巴广场王宫、寺庙及其他设施建筑群、民居建筑融合周边山水景观环境构成了具有代表性的宗教景观意向。

作为一种拥有悠久历史的人类文化现象,宗教在人与自然以及社会三者相互作用中产生与发展,同时影响着人的意识形态、道德规范、文化及生活方式,从而促进了历史的发展[7]。对于宗教文化景观的定义和构成,《实施<世界遗产公约>的操作指南》(以下简称《操作指南》)(2021)中将文化景观分为人类刻意设计及创造的景观(Clearly Defined Landscape)、有机演进的景观(Organically Evolved Landscape)、关联性文化景观(Associative Cultural Landscape)三个类型[8]。其中第一类“人为设计与创造的景观”通常与宗教或寺庙建筑群相联系,也就是从宗教生活需求出发有意为之的规划与创造。

对于文化景观的构成要素,孙华在《文化景观有几类》一文中,根据文化景观的文化传统与功能差异,将“宗教文化景观”与农业文化景观、工业文化景观等并列,作为一类独特文化景观类型,并将其内容概括为“历史上某一团体或个人出于某种宗教信仰建筑的寺庙、寺庙群或具有宗教象征意义的圣山,除了建筑物(构筑物)和雕塑一直保存外,宗教教团和神职人员一直在使用这些宗教场所,宗教祭拜活动和神圣象征意义始终保持未中断……其中宗教建筑、具有宗教意义的圣山环境、宗教场所、祭祀活动以及延续的象征意义都是宗教文化景观的具体构成”[9]。刘养洁则具体指出“宗教文化景观就是由宗教圣地、宗教建筑、宗教礼仪和宗教艺术等多种内容组成的地域文化综合体”[10]。

无论是宗教圣地山水环境还是宗教建筑、仪轨、路线、神祇及其相关的艺术与精神,这些宗教文化景观要素在努瓦科特地区得到了全面而具体的反映,使努瓦科特从聚落选址到建筑规划布局都成为喜马拉雅山地区域宗教文化景观的典型代表。

(一)神山圣水骨架与聚落选址

自然环境景观,是人们赖以生存的空间环境,是宗教建筑在空间布局、构成方式和形态特征的形成过程中的前提[11]。而自然圣境,指对原住民或本土社区具有特殊精神意义的土地或水体(可理解为自然区域)[12]。努瓦科特地区聚落的发展就伴随着自然环境景观到自然圣境的转变过程,其选址布局与自然环境景观及当地人们的宗教信仰密切相关。

喜马拉雅区域山体是重要的自然环境景观,努瓦科特王宫建筑群选址便在其中一处山顶。印度教的神祇崇拜认为高处是更为接近神灵的地方,山川也是理想的神祇居住地,因此对于天空、向上的追求始终贯穿其宗教祭祀生活。在此选址本就具有“敬畏”和“崇高”的圣山崇拜心理。另一方面,除加德满都以外,神龛圣殿均位于水系流域附近,水源对于聚落选址的重要性不言而喻。努瓦科特聚落群的两条重要河流与区域内的其他水源是努瓦科特地区宗教景观布局的策源地。“水”與“山”共同形成了该地区的自然景观骨架,并在聚落逐渐发展、人们宗教信仰逐步完善的过程中,被赋予了更高层次的精神意义,成为普遍意义上的自然圣境。

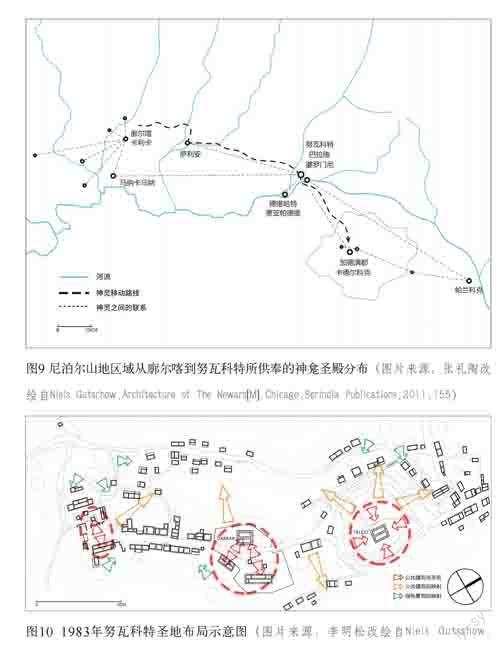

努瓦科特地区的聚落选址体现了纽瓦尔民族在喜马拉雅山区对自然山、水的人化神圣表达,与当地民族的价值观、文化理想和传统密切相关。山、水作为圣境中的自然要素,同时也是人们的生活空间和精神信仰空间,造就了人们出于对山水格局的认识所形成的文化体系。这些山形、水系与遍布其中的祭祀神龛、圣殿等人为要素共同造就了努瓦科特区域的独特宗教文化景观②(图9、10)。

(二)宗教祭祀路线与空间布局

婆伽婆底(亦称跋罗婆女神,Bhagavati)是努瓦科特地区主要供奉的神祇,人们在努瓦科特山脊南端建造了一座婆伽婆底庙,与之遥相呼应的北端则是独立矗立在山顶的塔莱珠女神庙,两栋建筑之间是王宫、祭祀广场、神坛以及神职人员居住的民房,这些建筑和杜巴广场的空间布局,与努瓦科特地区的宗教祭祀路线息息相关。

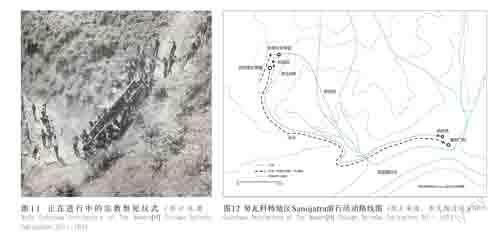

努瓦科特地区的宗教祭祀仪式往往会持续较长时间,宗教仪式举办的场所路线顺序依次是七层王宫、塔莱珠女神庙、兰加殿、柏拉维女神庙等,过程中各个神职人员在流线途中依次为仪式履行自己的职责。作为仪式上宝剑的护送者,德瓦雷(theDvāre)代表了国王,达米(the Dhāmi)和他的妻子(the Dhamini)则扮演被神灵附身的神圣夫妻,除祭司之外,三名东格尔人(Dongols)担任仪式专家,其中一人担任左手(jālaka),另一人担任右手(kālaka),最后一人为厨师。其余人员有的作为帮手在寺中履行职责或手持器物伴随游行、有的充当仆人,还有至少32人来搬运宫殿模型等等(图11),所有人各司其职,按照既定流线来完成祭祀仪式(图12、13)。以该流线进行祭祀仪式时,人们不仅能一次性经过所有仪式相关建筑完成仪式的全部步骤,而且可在合适的位置以既定的顺序加入仪式,从而以最短路线完整绕山脊一周。

可见,以七层王宫、塔莱珠女神庙、婆伽婆底庙为核心的聚落布局以及围绕上述重要建筑及其他公共建筑和民居,自然组织形成的道路和公共空间,完全服务于祭祀仪式的既定流程,以适合的物质空间搭建起了祭祀仪式的流线和平台,成为仪式乃至宗教文化景观的一部分。不仅如此,在整个山地区域中,努瓦科特当地人民都巧妙地利用自然景观骨架中的山形水系,满足他们基于宗教信仰和祭祀供奉需要的城堡及其之间的道路选址与建设。在这一过程中,物质空间既受宗教文化影响,又能以其地理条件、建筑实体反作用于宗教文化,形成努瓦科特地区独特的宗教圣地文化景观特征。这种将军事防御、神祇信仰、祭祀仪式与自然景观相结合的方式,创造了努瓦科特以政治权力和宗教中心为核心的宗教圣地景观。

神祇崇拜需求成为努瓦科特地区聚落选址策源的重要内生动力,宗教祭祀传统成为串联努瓦科特区域山地聚落的重要线索,宗教空间和建构筑物的营建也成为该区域每个山地杜巴广场的核心功能。努瓦科特具有突出的文化景观特征,其聚落与山水环境共同演进,成为承载地方历史和身份表达的空间场所。这一演进过程代表了喜马拉雅山地区域社会文化建构的过程,包含了丰富的地域文化积习、宗教信仰、社会互动等多样诉求的文化与精神意义。而以努瓦科特杜巴广场为代表的山地聚落展现了该区域内化于社会群体的宗教信仰、民族认同和精神归属,成为当代整合文化群体和建构社会生活领域秩序的重要物质空间载体。

(三)社会阶层秩序与聚落分布

种姓的社会阶序观念是印度教最重要的社会特征。“一般来说,种姓制度——一种极端严格且排他性的世袭身份制——在印度的社会生活里扮演了一个重要的角色,这点不管在过去或现在皆然”[14]。种姓观念深刻影响信奉印度教区域的社会身份认知和组织形式[15]。努瓦科特形式独特、组织巧妙的聚落建筑布局,不仅是该地区传统社会景观构成最重要的组成部分,也是宗教信仰影响下的社会结构阶序特征最直观的表现。在政教一体的沙阿王朝,努瓦科特的聚落与王宫建筑群在规划空间布局、建筑类型及其空间结构等方面均反映了该地区的宗教种姓和社会结构阶序制度。

印度教种姓的确定与其职业关系密切。“对所有种姓阶序皆具决定性的是职业与薪资的种类,这对通婚、同桌共食以及仪式上的位阶都会产生极大的影响”[16]。这种职业对种姓阶序的影响也鲜明地体现在努瓦科特地区的社区阶序中,并对努瓦科特民居聚落的空间形态具有决定性作用。社会种姓阶序高低以社区民居聚落随海拔高度渐次跌落的规律和方式呈现,山地民居聚落的高程分布成为社区种姓阶序的空间载体。努瓦科特神职人员是该社区阶序最高的种姓,相应的,他们住所空间海拔高度也可以比肩王宫、神庙(图14)。

作为国王的代表,德瓦雷(the Dvāre,沙阿的祖先)的住所位于山顶七层王宫和塔莱珠女神庙之间,而他的儿子和叔叔则占据了周围另3栋房子,还有5处房屋属于巴吉拉卡里亚人(Bajrācāryas,柏拉维女神庙的牧师),社会等级中同样具有较高地位的纽瓦尔人(Newars)的房屋也在附近。根据1985年的一项社会调查, 绝大多数人口是农民的亚种姓东格尔人(Dongol)、屠夫以及非纽瓦尔人的裁缝,则定居在南部和西部海拔较低的区域。相比之下,音乐家、理发师和在仪式中手持器物的人员都很好地融入到了聚落的集群中[17]。

可见,聚落中山地民居的位置(三维空间位置)依据其房主的社会地位划定(图15),房主的社会地位由其种姓高低及与宗教仪式相关程度决定,其住所的位置也依此划分。种姓越高或参与仪式的程度越高,住所距离王宫距离也近,海拔也越高;反之就会坐落于建筑群的边缘,海拔通常也较低。因此,由民居位置所形成的聚落空间格局与房主自身紧密相关,同样被赋予等级意义,反映了聚落的社会阶层秩序。这一空间格局与社会阶层秩序的联系十分紧密,不仅相互映射,而且相互影响。一方面,由高低种姓、宗教仪式等级构成的严密社会阶层秩序在区域塑造的过程中对其空间格局产生了决定性影响;另一方面,虚体的社会阶层秩序被空间格局中的建筑实体加以明确后,得到了巩固和依托,得以更为长久地存续。

可以说,在社会阶层秩序严明的聚落中,空间格局与社会阶层秩序相互依存,具有共同价值观念的社会行为实体在塑造整体区域的格局秩序过程中,实际上也在进行着深层的社会整合,使二者的关系愈发和谐,形成社会与空间上的有机整体。

四、政教合一的王宫建筑类型特征

处于马拉王朝与沙阿王朝交替时期的努瓦科特、廓尔喀等杜巴广场,是由宫殿、寺庙、民居等建筑群及其山体环境、公共空间等共同构成的山地宗教中心和政治军事中心,具有政教合一的典型特征。且到现在它们仍然是区域日常生活的中心和重要宗教场所,具有独特的生命力。

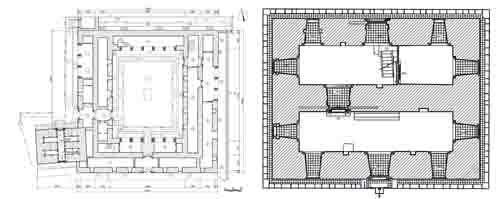

努瓦科特杜巴广场由七层王宫、兰加殿、营房以及若干印度教神庙融合山顶地形环境围合成为一个具有内向空间特征的宫殿广场(图16左)。从建筑形制上与廓尔喀中世纪宫殿建筑群也有着密切的历史和建筑联系。如廓尔喀的中世纪建筑群也是由中世纪宫殿、卡利卡神庙等古迹围合成为相对封闭的宫殿广场空间(图16右)。

位于努瓦科特杜巴广场宫殿群中心位置的七层王宫建筑是其核心行政、军事建筑。初步推测七层王宫建筑现状应该是18世纪形成的。那时沙阿国王和他的军队统治喜马拉雅山脉的丘陵地带。七层王宫为砖木结构建筑,平面呈长方形,南北长16.5米,东西宽13米,共9层(含屋顶夹层),占地面积215平方米,建筑面积约1500平方米,是具有典型政教合一特征的马拉时期王宫建筑。

出于军事防御需求,七层王宫的外墙和内墙都异常厚重,外墙窗洞、门洞面积都尽量小。七层王宫东立面的建筑风格体现了建筑不同的发展阶段(图17)。建筑首层平面(15.06×11.68米)长边上有3扇窗(门)开口,短边有2扇窗开口。墙体是纽瓦尔传统建筑的框架混合“包砌”结构,第一层3扇窗子可以追溯到18世纪中叶,可能与上文铭文中所提到的原始结构一致。第二层突出的窗子都装有百叶窗,可以追溯到18世纪末。突出的大窗由主要窗柱承托阶梯式叠涩的窗梁,而副柱则用来承托不同形状的拱窗。第四层外立面为一圈完整的大窗外廊,东西立面上有11扇大窗,南北立面有9扇大窗,这些大窗在1977年全部进行了修缮。建筑五层上的窗子及上部尖顶在1970年代也都进行了构件简化和局部替换[20]。

七层王宫与加德满都九层神庙巴森塔普尔塔(Basantapur tower)一样,也是以纽瓦尔式寺庙建筑为原型,构思奢华恢宏。建筑立面一至三层与九层神庙形制类似(图18),虽然具有马拉时期建筑多层披檐的主要特征,但占据立面主导地位的是三层以上的深大回廊。其上部结构较九层神庙相对简单,但仍符合纽瓦尔建筑屋顶的基本形制。建筑与九层神庙一样也拥有众多雕刻精美的木制斜撑,但因建筑时期更早,斜撑雕刻不如九层神庙精致细腻(图19)。

建筑室内首层中间有一面隔墙,厚达1.98米的内墙将一层室内空间宽度压缩到了2.91米。随着内墙逐层减薄,二层和三层的接待室空间宽度则达到了3.76米和4.02米。这个空间跨度在纽瓦尔宫殿式建筑中仍算较为宽敞。第五层空间跨度更大,因此在前次修缮中引入了并列的3排柱子,支撑着从第六层升起的建筑及屋架,横向方向上的额外支撑由两侧的3根支柱保证。除此之外,在五层的上方额外安装了4根角柱,角柱以三层天花板格栅顶部的门槛为基础。这些推测应为后期修缮为承托建筑较大跨度的屋顶而密集添加的柱子(目前为31根柱子)使得七层王宫的五层空间变得极为拥挤局促。

坐落在努瓦科特山顶北端的塔莱珠女神庙与七层王宫南北对峙,是达森(Dasain)祭祀节日的中心建筑。建成之时即与宗教活动产生了紧密联系并且一直延续至今。在为期九天的节日里,人们在塔莱珠女神庙一层神室及卡利卡(Kalika)女神神龛边的“Kotgher”中,利用特殊容器种植大麦。并在节日第九天在塔莱珠女神庙一层入口的门槛处利用九种不同的血进行祭祀,祈求整个领土得到神的庇护。此外节日过程中还会有一辆承载着吉祥寓意的鲜花与叶子的轿子,在第三层的圣殿中保存四天。

塔莱珠女神庙是努瓦科特寺庙建筑的独特例证,兼具尼泊尔塔庙建筑通柱的构造特征和王宫建筑的多层使用功能。该建筑为砖木结构,平面呈长方形,南北长16.5米,东西宽14.5米,共5层,占地面积240平方米,建筑面积约1210平方米。“虽然现有建筑是20世纪重新建造的而且经过了一系列的简化设计,但它仍是努瓦科特杜巴广场王宫的核心建筑”[21]。与七层王宫一样,塔莱珠女神庙墙体极厚,一层隔墙厚1.68米,从二层至四层隔墙逐渐变薄至0.9米,这使高层有了更大的室内空间(图20)。建筑现状中标准化的格子窗、第三层简单的阳台、第四层略微后退的窗户以及顶部带有山墙的倾斜屋面(图21)都是历史修缮中经过简化的结果。同时,塔莱珠女神庙的二层供奉神像的位置,以及设置长达8.9米从第三层直达屋脊的通柱(Hanumankila,即中心柱)的做法,与遍布喜马拉雅地区的祭祀传统密不可分。

两栋建筑外侧有深远突出的大窗外廊空间,而非尼泊尔传统的披檐叠涩屋顶,是17世纪尼泊尔外凸“大窗塔式”(bayed towering)建筑结构,这反映了马拉王朝时期的建筑特征。塔莱珠女神庙“双大窗”(double bayed)结构推测可能是沙阿国王在统治了努瓦科特地区后,将自己供奉的卡利卡(Kalika)神像与马拉王朝供奉的马利卡(Mallika)神像并置的结果。

五、结语

军事防御需求和宗教文化传统赋予了努瓦科特区域人民独特而整体的自然观。努瓦科特杜巴广场王宫建筑群因利“攻守”而善用自然,因尊神祇而崇敬自然,在区域民族、政权与聚落的演进过程中保护了有限的自然山水资源,协调了社会发展、社区营建与自然资源利用的关系,形成了该地区良性的生态循环运转。基于这一自然山水观,在印度教、佛教相融合的神祇信仰、持久隆重的宗教活动以及根深蒂固的宗教種姓阶序的共同塑造下,努瓦科特山地杜巴广场及其民居聚落形成了与社会阶层秩序息息相关的海拔层级聚落空间格局和政教合一的建筑功能形态。

努瓦科特杜巴广场布局与建筑特征作为文化实践的产物,是自然环境下人类活动及精神信念的有形证据。深化该区域聚落、建筑特征与军事、宗教、文化背景需求的关联性研究,能够更为准确地揭示杜巴广场王宫建筑群物质空间布局的社会发展内涵,更好地掌握这一聚落的历史成因和发展规律。以这一研究为基础的努瓦科特杜巴广场王宫建筑修复,能够充分尊重当地宗教、社会文化传统,不断发展因地制宜的修复理念与应用措施,采用适当象征化的展示利用方式传递社会整体深层目的,充分满足该区域人民对这一神圣聚落的功能需求及其寄托的深厚民族情感。