生成语法和构式语法互洽之可能

2023-05-30侯国金徐玲玲

侯国金 徐玲玲

摘 要:

尝试从形式派的转换生成语法和功能派的构式语法这两个不同角度例析反义歧义现象,发现各自解释之缺憾并指出两派在分析中表现出学理和运作的相通性,而且都需要语用干涉才能更好地呈现诸如反义歧义句之深层歧义发生机制及解读程序。认为生成学派和认知学派解释句子的视角和方法各有千秋,若能联袂互助则可望为“欠规则”的现代汉语句子的理解提供新方法,而打通音、形、义、效关系的“词汇—构式语用学”便是两派互洽的契机。在该模式下,形式派和功能派对汉语(及其他语言)反义歧义句及更多类型语句或构式的生成和解读进行解释,分则互补互利,合则包容互洽,既保留了各派的核心优势,又有语用干涉,可望抵达更具解释力的语言学路径。

关键词:转换生成语法;构式语法;反义歧义句;语用干涉;词汇—构式语用学

作者简介:侯国金,莆田学院/华侨大学外国语学院教授,语言学博士,主要研究方向:认知语用学、语用翻译学、语用修辞学(E-mail:nationelf@126.com;福建 莆田 351100;福建 泉州 362021)。徐玲玲,华侨大学外国语学院研究生,主要研究方向:网络语用学、语用翻译学。

基金项目:教育部人文社会科学规划项目“语言库藏类型学和词汇—构式语用学的融合研究”(18YJC740054)

中图分类号:H04 文献标识码:A

文章编号:1006-1398(2023)02-0140-11

引 子

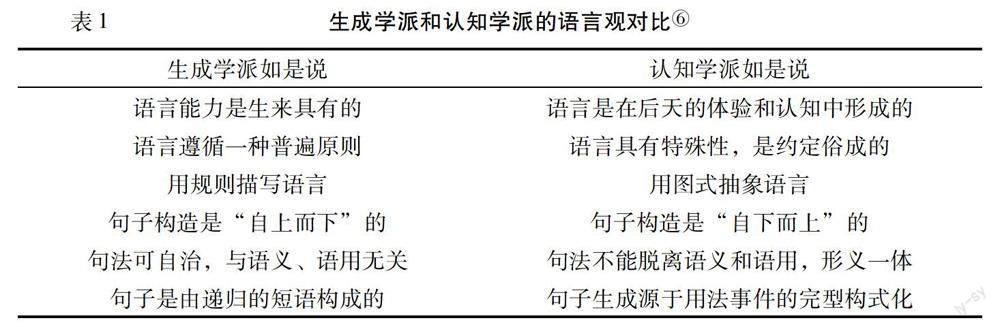

一直被引为主流思想的乔姆斯基(生成)语言学受到了认知语言学的挑战,两派语言观大相径庭,甚至一一对立(具体差异请看表1),数十年来争锋相对,都认为自身学派对语言现象的描写和解释更加完备。实际上认知语言学尤其是其构式语法(的四个流派)所提出的学理或观点,如认知语言学的八个共同基本假设【参见:Taylor, John R.Cognitive semantics.In Keith Brown et al.(eds.).Encyclopedia of Language & Linguistics.(语言与语言学百科全书).上海: 上海外语教育出版社.Vol.2, 2008, pp.569-582.】,几乎都是逐条针对生成语法的核心理论和论点。乔姆斯基【例如:Chomsky, Noam.Bare phrase structure.In Gert Webelhuth (ed.).Government and Binding Theory and the Minimalist Program: Principles and Parameters in Syntactic Theory.Oxford: Blackwell, 1995: 428-467.】把传统的语法构式当成“副现象”(epiphenomena),Fillmore等【Fillmore, Charles J.et al.Regularity and idiomaticity in grammatical constructions: The case of let alone.Language, 1988, (3): 501-538.】的构式语法视之为正常构式,如其对“let alone”的由小及大、以小见大的研究。构式语法不同于生成语法之处,可散见于Jackendoff【Jackendoff, Ray.The Architecture of the Language Faculty.Cambridge: The MIT Press, 1997, p.48.】,Kay & Fillmore【Kay, Paul.& Charles J.Fillmore.Grammatical constructions and linguistic generalizations: The Whats X doing Y? construction.Language, 1999, (1): 1-33.Note of p.31.】,Langacker【Langacker, Ronald W.Cognitive grammar.In Keith Brown et al.(eds.).Encyclopedia of Language & Linguistics.(语言与语言学百科全书).上海: 上海外语教育出版社.Vol.2, 2008, pp.538-542.p.539.】的论述,详见于Goldberg【Goldberg, Adele E.Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language.Oxford: OUP, 2006, pp.205-206.】的論述。在我国,两派互相抨击,如“石王之争”【石毓智:《乔姆斯基语言学的哲学基础及其缺陷——兼论语言能力的合成观》,《外国语》2005年第3期,第2—13页。王强:《谈石毓智(2005)一文中的问题》,《外国语》2006年第4期,第39—46页。】。

两派观点引入中国后都如投石激浪般轰动了汉语学界。在此之前,汉语研究者运用传统语法从句型(以句子结构为划分标准)【例如:张斌, 胡裕树:《汉语语法研究》,北京: 商务印书馆, 1989.范晓:《汉语的句子类型》,太原: 书海出版社, 1998.】,句类(以句子的语气为划分标准)【如:袁毓林:《现代汉语祈使句研究》,北京: 北京大学出版社, 1993.邵敬敏:《现代汉语疑问句研究》,上海: 华东师范大学出版社, 1996.】,话题和语序【如:Yuan, Yulin.Cognition-Based Studies on Chinese Grammar.Tr.by Guoxiang Wu.London & NY: Routledge, 2017.】等角度对现代汉语句子进行分类,单从句子表层形式出发而不考虑其语用意义,抽象概括而成的句法不仅无法体现汉语的层次性,且构造的句子系统模糊而笼统,解释不了“欠规则”的、多发歧义的汉语难句。两派语言观的传入给了汉语学家们新的启发,尤其是从Fillmore et al.【Fillmore, Charles J.et al.Regularity and idiomaticity in grammatical constructions: The case of let alone.Language, 1988, (3): 501-538.】以及Kay & Fillmore【Kay, Paul.& Charles J.Fillmore.Grammatical constructions and linguistic generalizations: The Whats X doing Y? construction.Language, 1999, (1): 1-33.】研究习语构式开始兴起的构式语法【侯国金:《词汇—构式语用学》,北京: 国防工业出版社,2015年,第95—96页。】,更是为汉语研究者考察汉语句子揭开了新篇章,开始重视对形式与意义相匹配的具体构式的研究,“考察分析句式内部词语之间的语法关系与语义关系”【陆俭明:《 “句式语法”理论与汉语研究》,《中国语文》2004年第5期,第412页。】。Goldberg【Goldberg, Adele E.Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure.Chicago: University of Chicago Press, 1995.Goldberg, Adele E.Constructions: A new theoretical approach to language.Trends in Cognitive Science 2003, (5): 219-224.Also in外国语, 2003, (5): 1-11.Goldberg, Adele E.Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language.Oxford: OUP, 2006.】持续的论元结构研究为难以解释的句法现象如“施事—动作—受事”和“受事—动作—施事”两构式共存现象提供了分析思路【陆俭明:《 “句式语法”理论与汉语研究》,第412—416页。】,学者们以特殊句式特征为标准将现代汉语语句归为主谓谓语句、把字句、被字句、连动句、兼语句、存现句、双宾语句等句式类别【张斌、陈昌来:《现代汉语句子》,上海: 华东师范大学出版社,2000年。】,在一定程度上推动了现代汉语句法研究的进展,但对一些句子还是难以定义或类分,如a.“小王护送老人回家”(例句取自张斌、陈昌来的著作【张斌、陈昌来:《现代汉语句子》, 2000年。】)可理解为兼语句(小王护送老人,老人回家),也可理解为主谓短语作宾语句(小王护送:老人回家);b.“他种院子里一些花”(同上)。这里的“院子里”是理解为地点状语还是间接宾语呢?至于表层一样的汉语歧义句,更是无法说明。

下文以词汇—构式语用学的理念为基础,以两个网络方言段子中的反义歧义句(表层结构相同的姊妹歧义句)为例,分别从(形式语言学的)转换生成语法和(认知语言学的)构式语法角度,对其中的三对歧义句进行释析,指出各自解释的不足之处和语用信息对二者解释之必要性,并试图结合两派的语句分析观念和方法,论证这对“宿敌”实可互容互助,为表层相同的汉语歧义句的解释提供一种新路径。

一 汉语反义歧义

现代汉语因其谓语复杂【张斌、陈昌来:《现代汉语句子》,2000年。】、主题化现象普遍【王明华:《二十年来汉语句型研究》,《浙江大学学报(人文社会科学版) 》2001年第4期,第61—66页。】而存在大量歧义现象,字、词、句表达不止一种意义的现象俗称“歧义、两可”(ambiguity)【Richards, Jack.C.& Richard Schmidt.Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics.London: Longman, 2010, p.24.】。“所謂歧义句是指同一表层结构对应着两种或两种以上的深层含义”【李富强:《汉语歧义句语义例析》,《青年时代》2016年第11期,第1页。】。而“反义歧义”(counter-sense ambiguity)句就是含有相反意义(导向)短语的语句,如例(1-2)。产生歧义的原因有很多,如句子结构层次不清,词义多且模糊,指代不明或省略等(同上)。这不仅让母语为非汉语的人一头雾水,甚至不了解语境信息的中国人也难以判断句子的真正含义。日益盛行的网络方言(weblect)常以妙用歧义而达到引人注目的幽默、反讽效果【刘文文:《网络歧义句探析》,《现代语文》2015年第1期,第125页。】,具有强大的包容性和创造力。上述反义歧义句短时间内便能引起网民的关注。下例是2016年奥运会期间一些网民受中国球类赛事结果触动而创造的两个有趣的讽刺段子:

(1)中国有两个体育项目大家根本不用看,也不用担心。一个是乒乓球,一个是男足。前者是“谁也赢不了!”,后者是“谁也赢不了!”;最佩服的也是这两支球队,乒乓球队和男足。一支是“谁也打不过”,另一支是“谁也打不过”,——这汉语的表达也是醉了。

(2)有人批评M君不懂足球而当足协主席,M君怒了:“你看公安法院的懂法律吗?教育部的懂教育吗?证监会的懂股票吗?我好歹还懂个球!你们懂个球!”

这两个段子的有趣之处是三对反义歧义句的巧妙使用:

(3)a.中国乒乓球队:谁也赢不了!

b.中国男足队:谁也赢不了!

(4)a.中国乒乓球队:谁也打不过!

b.中国男足队:谁也打不过!

(5)M君:a.我好歹还懂个球!b.你们懂个球!

每对句子包含的两句话其表层结构几乎完全相同,但通过上下文和背景知识(即语境信息),我们能够判断每句话的不同意义。例(3、4)的“谁”都是指“任何球队”,后加“也”接否定式为“任何球队都”之意,即(3a)意为“任何球队都赢不了中国乒乓球队!”,(3b)意为“中国男足队赢不了任何球队!”。(4)与(3)同理,只是动词有异:变“赢不了”为“打不过”。由于(3a)与(4a)、(3b)与(4b)其表层结构和深层结构基本无异,下文各节的相关分析就把上述的(3a、4a)合为“中国乒乓球队:谁也赢不了/打不过!”,把(3b、4b)合为“中国男足队:谁也赢不了/打不过!”。再说(5a),意为“我(M君)好歹还懂(一)个球(乒乓球)!”,(5b)则是“你们(指责M君的网友们)懂个球(什么也不懂)!”。

这三对反义歧义句有代表性地展现了汉语歧义句的复杂难解性,那么单以形式派的转换生成语法或功能派的认知语言学(构式语法)角度予以解释,其解释力又如何呢?

二 生成学派可能的解释

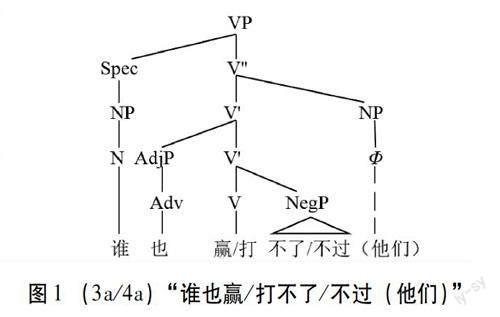

(转换)生成语法由Chomsky于1957年创立并一直不断修订和发展【侯国金:《语言学百问和硕博指南》,成都: 四川大学出版社,2009年,第84页。】,认为句子在表达出来之前在脑中就已形成了一个固定的概念结构【乔姆斯基不用该术语,Ray S.Jackendoff发展乔姆斯基理论所成的概念语义学使用该术语,认知语言学也用。】即“深层结构”,通过词汇插入和结构调整转换生成“表层结构”,强调句法的自治性,一般只需从形式上作出描述而无需参照语用和其他因素【王寅:《认知构式语法》,第30页。王克献、王辉:《构式语法的语用维度》,《南京理工大学学报(社会科学版) 》 2014年第5期,第67页。】。从例(3)的姊妹句可见,“赢/打”作为谓词要求两个论元,即施事(agent)和客体(theme,相当于认知语言学的“受事/patient”)。(3a)的施事是“谁”,客体是“中国乒乓球队”,客体在表层结构中被隐藏了起来;(3b)的施事是“中国男足队”,客体是“谁”,施事在表层结构中被省略了,客体被提至谓词前以形成与(3a)相同的表层结构,巧设反义歧义来攫取讽刺的语(用)效(果)。下面用X—杠理论的树形图来分析该例姊妹句的深层结构以观其“转换”过程【所论核心不是Top(话题)位置上的“中国乒乓球队、中国足球队”,故略之。】:

转换生成语法将句子看成是层层往下延伸的短语而进行树形图剖析,认为短语和语句具有全息性且短语和(典型)句子都属于向心结构,必须有个“中心语”(head)成分。图1为强调动词的重要性而将句子看成一个动词短语(VP),VP([谁]也赢不了/打不过)是最大投射,V(赢/打)作为中心语是零投射,其标志语(Spec)为名词短语(NP)“谁”,补语NP“他们”被补充还原于客体位置,因表层结构中未显现而用Φ表示。形成中间投射(两个V')时还有对附加语

短语(AdjP)“也”和否定短语(NegP)“不了/不过”【生成学派常把“不、没”类放在NegP的标示语位置,把“了、着、过”类放在Asp(体)的位置。这里是为简约。】的安排。从图1可以看到句子形成表层结构时仅省略客体“他们”,未发生移位(move[ment]),属无标记,不难理解。然而表层结构雷同的(3b)却又如何?

图2明显要复杂得多,在生成表层结构之前发生了施事“他们”的填补和客体“谁”的移位。为了解释NP“谁”从VP“他们也赢不了/打不过谁”中移位至整个VP之前的现象,句子被作为CP(标句词短语)进行分析(大句套小句的形式),最初的深层结构还是依照“施事—谓词—客体”这样的次序进行组构(composition)或融合(merge),但为了形成最后的表层结构,位于VP 标志语(Spec)位置的施事NP“他们”被省略了,客体角色NP“谁”从VP的补语位置被吸引至CP空着的标志语位置,放在了整个VP短语之前,可见NP“谁”的移动语迹(从tⅰ到“谁ⅰ”)。

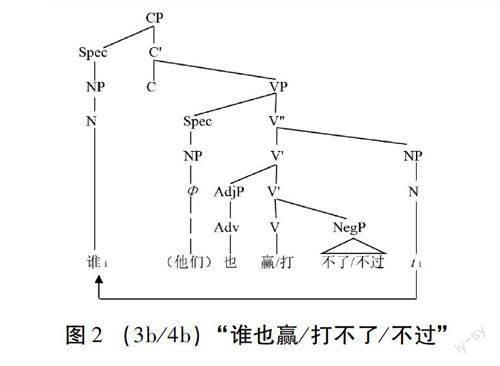

上述两图的分析仿佛只关注形式转换,如省略、移位等,但若不联系上下文语境和情景语境,如中国乒乓球队和男足队的水平状况尤其是其在历届奥运赛事上的“战绩”,读者就难以领会上述句子的深层含义,遑论区分出(3a)和(3b)不同的深层结构和转换过程。且不说判断“赢/打”这个谓词要求施事和客体两个题元角色需要依靠一定词汇和语法知识,这些知识的积累本也离不开通过体验构成的认知系统,更离不开具身体验的认知语用基础;单说假如我们看到相同表层结构的(3a、b)句,不被告知前者所描述是中国乒乓球队,后者则是中国男足队,仅凭这两句话又怎能解读其意?上述树形图分析和解释也是有形无意,或有形少意,是不可思议的。我们知道,句子的形式无法彻底脱离意义/功能而自足,那么,转换生成语法的解释也不可能真正脱离语用信息而达到自圆其说。对(5a、b)的分析也是如此。M君这两句话是对网民贬损他不懂足球还当中国足协主席的言论的回击,他表示自己无论如何还懂一个球即乒乓球,而那些批评他的人什么都不懂。句子的歧义出在“个球”之上,且看生成学派(可能的)看法:

图3将(5a)看成一个VP,标志语为NP“我”,“好歹”和“还”作为附加语短语来修饰中心语即动词“懂”,其后作为客体角色的名词短语“个球”是省略数词“一”的数量(限定/Det)词组,“球”即指乒乓球。再看也包含“懂个球”的(5b):

图4对“个球”的分析完全不同,将其作为语气标记(MM)接在中心语“懂”之后,这里的“个”不是量词,“球”也不表实体,“个球”合并一处成为汉语口语中的语用否定(语气词),意为“什么也不”“什么也没”。图4虽然(酌情借用语义手段)画出其深层结构,也无法显示“个球”其表否定的特殊语用修辞功效。面对此类及更多惯用语和浮现构式,生成学派有时显得乏力,难怪生成语言学者要将习语、惯用语等视为“边缘成分”了【王寅:《认知构式语法》,第30页,生成语法也能把“懂个球”(再如四川方言的“V个锤子/铲铲”)类习语视为一个词项(lexical item),直接存储在词库中(根据姜兆梓、王强等[分别私信])。】。

从(5a、b)姊妹句的分析可见,为着意强调形式相同而意义迥异的语效,“个球”一词分别表示“量词+实体”和“虚词+虚体”,前者表肯定,属原意用法(literal use),后者则表否定,属随意用法(loose use)。这些判断都离不开各种宏观和微观语境,即M君曾是乒乓球赛事世界冠军,在足球方面没有业绩,过去负责乒协,现在负责足协。上述判断也离不开一定的语言知识,含对“好歹、还”等以及两个感叹号所赋予语句的语气和情感(意义)的了解。以上“语用信息”功不可没,分析者不能不察。

强调形式的生成学派需要运用语用知识,否则无法解释属随意用法的习语和惯用语以及上述形式上表层结构接近或相同的构式。那么,强调“形义一体”“形式功能一体”【王克献、王辉:《构式语法的语用维度》,第67页。】的认知语言学的构式语法又当如何?它又是如何解释上述反义歧义的呢?

三 认知学派可能的解释

构式(construction)是语言中音、形、义、效的四合一结合体【侯国金:《词汇学和构式语法的语用性及其三个学科过渡》,《外语研究》2015年第5期,第19页。】,因此,构式语法强调句义不是简单的词义相加。构式具有完型性、传承性、多功能性等特点。一个新构式的形成叫做“构式化”(constructionalisation)【所谓“构式化”,指的是“由原先独立的语言素材构造出一个全新的语法模式或构式”或“对一个既有构式进行重组从而导致越加模糊的结构意义”(Hoffmann, Thomas & Graeme Trousdale (eds.).The Oxford Handbook of Construction Grammar.Oxford: OUP, 2013, Chapter 5, 23.3)。】,意味着语言库藏(linguistic inventory)有新成员入库。构式本身有意义,凝结了句法、语义和语用等诸多因素【王寅:《认知构式语法》,第29页。】。

(3a、b)是周遍性构式“Wh-+都/也+VP”【该构式由周遍性代词“什么”“谁”等后加“都/也”类总括性副词而成,详见:杉村博文:《现代汉语“疑问代词+也/都……”结构的语义分析》,《世界汉语教学》1992年第3期,第166—172页。袁毓林:《“都、也”在 “Wh+都/也+VP”中的語义贡献》,《语言科学》2004年第5期,第3—14页。王玉丽:《周遍性主语与副词“都/也”的关系》,《现代语文》2008年第11期,第34—36页。】同“NP+V不了(过)”构式的糅合,形成新的“Wh-+也+V不了(过)”构式。“Wh-”在这里是表示任指的疑问代词“Who/谁”,与总括性副词“也”一起表示“任何(球队)都”之意。根据卢英顺【卢英顺:《“V不了(O)”结构的语法意义及相关问题 》,《汉语学习》2010年第2期,第40—47页。】,“V不了(过)”的语法意义有四种:1)“不能、无法”;2)表“推测”;3)“V不完”;4)表“不需要”,这里是“不能、无法”之意,和1)相同。“V不了(过)”是双论元结构,要求施事和受事两个论元,动词后面的宾语/补语可省略或前置【董芳:《从转换生成语法看“NP V不了”结构中的一类歧义现象》,《现代语文》2014年第8期,第156—158页。】。通过背景知识,我们判断(3a)的施事是“谁”即“任何球队”,受事“中国乒乓球队”被省略,“谁也赢不了!”是“任何球队都无法打赢/打过/打败/胜过中国乒乓球队!”之意。而(3b)的施事“中国男足队”被省略,受事“谁”被前置至动词之前,这里的“谁也赢不了!”表达的意思是“中国男足队无法打赢/打过/打败/胜过任何其他足球队!”。

(5a、b)和以往讨论的构式“V个N/X”【周清艳:《特殊“V个N”结构的句法语义及其形成动因》,《语言教学与研究》2012年第3期,第66—73页。 宗守云:《试论“V+个+概数宾语”结构》,《世界汉语教学》2013年第1期,第65—72页。王姝:《 “V个X”结构的生成: 轻动词解释》,《语言教学与研究》2015年第4期,第60—67页。】不同,后接的宾语并非只有纯实体意义,用“个”实现轻巧、随便和贬值的功能,如“不就买个菜吗?”“去洗个手”等,而是与“球”这个既可作实词表实体又可作虚词表否定的特殊小品词一起构成新构式“NP+V个球”。如上述,(5a)中的“个”是量词,省去了前面的数词“一”,“球”是名词,特指乒乓球、足球或其他任何特定球类运动。(5a)意为“我无论如何还懂一个或一种球即乒乓球!”,(5b)的“个球”作为惯用语而不可分割,在汉语口语中加上轻视或愤怒的语气(词)常用于否定前面的动词。(5b)意为“你们什么都不懂!”“你们懂个屁!”。在(5b)中,“个”字词义上避实就虚,只有语法意义(引出补语)。(比较:生成语法树形图似乎只能将此处的“个球”归类为语气词短语,而置其特殊语用功效于不顾)

以上生成学派和认知学派的解释不是相关语言学家如实的解释,而是我们立足转换生成语法和构式语法的语言观和分析方法给予的虚拟解释,旨在从两派角度对这些反义歧义的分析中呈现它们各自的偏重点,对比其优势所在和劣势所在,以便下文论证两派可在语用干涉下互补自洽,或在“词汇—构式语用学”中联袂互洽,以更好地解释汉语难句。

四 语用干涉下的派间互补

认知学派是从反对和批评生成学派的学理这一基础上起步的,两流派之间不见足够的交流,普遍看法是两派语言观互不兼容【胡旭辉:《认知和生成学派视角下的构式理论对比研究——以构式语法和第一语段句法为例》,《外国语》2012年第3期,第20页。】。属于认知学派的构式语法一开始就和生成语法叫板,是生成语言学的“宿敌”。前人有很多论述过二者的差别【如郑世高、戴卫平:《生成语法·构式语法·差异对比》,《现代语文》2012年第3期,第6—9页。伍玲:《从转换生成语法到构式转换——句法语义接口的建构》,《西南农业大学学报(社会科学版) 》2014年第2期,第46—48页。】,但也有学者于唇枪舌剑之间洞察到了其间的相似之处乃至相容之处【如胡旭辉:《认知和生成学派视角下的构式理论对比研究——以构式语法和第一语段句法为例》,《外国语》2012年第3期,第16—21页。袁野:《新构式语法的外框架模式与汉语短语研究》,《外国语》2013年第3期,第48页。张松松、汪少华:《从生成语法到构式语法——HAVE的个案分析》,《外文研究》2014年第1期,第23—24页。】。

单从上述的两派角度而非语用学视角对三对“歧义姊妹句”进行的尝试性分析中就能看到两个流派间的些许相通之处,例如,都对句子进行解析,重视词语/短语分析,认同(语言级阶[rank])全息性,甚至都运用论元结构理论来解释,只是角度和方法有所出入罢了。不难看出,两派在释析句子时自觉或不自觉地(不可避免地)考虑了其所处的各种微观语境(上下文、句子语气等)和宏观语境(背景知识、目标群体、交际目的等),外加我们的认知活动和涉身体验。语言和语言交际根本上受制于“语用支配原则”,语句的生成和解读都要经过大脑有意识或潜意识的语用(意义的)分析【侯国金:《词汇—构式语用学》,第255—257页。】。强调形式与功能一体化的构式语法自然不必多说,事实上是收敛地、保守地接纳语用,而标榜形式“自足”的生成语法更不会轻易接受语用(或[狭义认知语言学的]认知)。但倘若没有“语用干涉”(pragmatic interference),即不考虑各种语境素(contexteme),两派分析一般词语、构式和句子时就捉襟见肘,面对上述反义歧义就更是“望歧兴叹”。因此,两派都需要借助对语用(手段和效果)的考虑来把握句义的生成,呈现词汇的深层含义和语句的多重意义尤其是其语用含义。

在强调两者差异的同时,人们已经看到构式语法是从转换生成语法的(批判和反思)基础上发展而来的这一事实【王寅:《认知构式语法》,第33页。】。生成语法有无法解释的“边缘成分”,构式语法对语用功能的些许关照可以弥补这一点;构式语法的解释虽合情合理,但对于构式的形成过程不如生成语法的树形图来得清晰生动。例如,涉及到有标记用法的(3b、4b),生成语法解答了怎么从深层结构到表层结构转换的问题,通过树形图上直观的补充(隐含的施事“他们”)和移位(客体“谁”移动的语迹)来展现;而构式语法则解答了为什么进行转换的问题,也即,人们利用预设的各种语境知识而启用反义歧义句来引发讽刺辩驳的语效。两派的分析和解释所用的方法和角度有些差别,结果是各有千秋。有意思的是,一方面,构式语法的一些论著有种种图形作业,除了Langacker诸多论著中的盒式图,再如Sag【Sag, Ivan A.Sign-based construction grammar: An informal synopsis.In Hans C.Boas & Ivan A.Sag (eds.).Sign-Based Construction Grammar.Stanford: CSLI Publications, 2012, pp.69-202.】、Sag et al.【Sag, Ivan A.et al.Introducing sign-based construction grammar.In Hans C.Boas & Ivan A.Sag (eds.), Sign-Based Construction Grammar.Stanford: CSLI Publications, 2012, pp.1-29.】等的诸多半盒式半树形图。另一方面,生成学派的新近路数,例如Chomsky【Chomsky, Noam.The Minimalist Program.Cambridge, MA: The MIT Press, 1995.】的最简方案和(语言的)“最优设计/计算”(optimal design/computation),Reinhart【Reinhart, Tanya.Interface Strategies: Optimal and Costly Computations.Cambridge, MA: The MIT Press, 2006.】的“接口策略”(interface strategies),都显得更加开放包容,提出了接通形式与语音和语义的关系,或者说打通概念意向系统(本质上归属于语义和语用)和神经运动系统的关系,其关键词是“语境、语用”【Reinhart, Tanya.Interface Strategies: Optimal and Costly Computations.Cambridge, MA: The MIT Press, 2006.另见:姜兆梓、谢楠:《<接口策略>评介》,《当代语言学》2009年第4期,第367—371页。吳道平:《为何形式主义?》 《外国语》2012年第5期,第3页。】。因此我们认为,两派如能联袂解释,异中求同,立足于共同关注的词汇含义和不可避免的语用考虑,则能互洽互助,就上述难句而言,也能给大家一个更切当合理、自洽互洽的解释,而新兴的“词汇—构式语用学”的理念便提供了这样的一个契机。

五 词汇—构式语用学中的两派互洽

词汇—构式语用学从语言的全息论(holography)角度看到词汇和构式其实是互相包含的关系【侯国金:《词汇学和构式语法的语用性及其三个学科过渡》,《外语研究》2015年第5期,第17页。】,词与构式都隶属语义学,而且“在很大程度上是语用问题”【侯国金:《词汇学和构式语法的语用性及其三个学科过渡》,第17—21页。】,因此该论提出“从词汇学到词汇语用学”“从构式语法到构式语用学”“从词汇语用学和构式语用学到词汇—构式语用学”的三个过渡,强调认知、修辞和社会的语用性【侯国金:《词汇—构式语用学》,第241—255页。】,完成词义、语法、构式和语用方面的结合,形义相对,形成一种新路径以解释疑难构式,遑论一般构式。侯国金、黄小萍等【侯国金:《 “的时候”误用的词汇语用批评》,《当代外语研究》2013年第10期,第13—17页。侯国金:《词汇—构式语用学》,北京: 国防工业出版社,2015年。黄小萍、侯国金:《涉身调变致使动词构式的词汇—构式语用学分析》,《外语学刊》2015年第6期,第45—49页。】就采用了词汇—构式语用学的理念解释了“的时候”“涉身调变具体致使动词构式”“某V某的N”等具体/实体构式(或称“语式/construct”)以及从词到篇的一些常见构式,论证了词汇—构式语用学在句法解读上的强大包容力和可靠性。对于本文列举的复杂歧义句,假如形式派和功能派能从“词汇—构式语用学”的角度联手合作,其解释会直观易懂且理据充分,既回答了歧义的成因问题,又解决了如何构式化、如何生成构式(含)义和语用(含)义等问题。具体分析如下:

先看(3a、4a)的“中国乒乓球队:谁也赢不了/打不过!”。如图5所示,“谁”是表任指的代词,在这里指“任何球队”;“也”是常用于否定句的总括性副词,与“都”同义。在“谁也不/没V”这个周遍构式中“谁”“也”“不/没”三者是不可分的,也即是该构式的充要成分。

可惜图形中不能把“也”划入“谁”或“不/没”的范围。“赢不了/打不过”属“V不了(过)”构式,谓词要求施事和客体两个论元,根据中国乒乓球队在国际赛事上的辉煌战绩(请注意图中最前面的“语境”,指关联和预设的语境信息,下同),我们可以判断施事是任何球队,客体是中国乒乓球队,这里客体被省略以加强语气;这些词汇与语用信息结合,构式化而生成的“Wh-+也+V不了(过)”构式在此句中所表的构式(含)义为“任何球队都赢不了/打不过(他们)”,

通过图5对客体NP“他们”(即中国乒乓球队)的补充可判断,此句的语用(含)义为“任何其他乒乓球队都赢不了/打不过中国乒乓球队!”。

(3b、4b)的“中国男足队:谁也赢不了/打不过!”的词汇意义与上述(3a、4a)相同就不赘述了,区别产生于不同的语用干涉。如图6:根据中国男足队屡战屡败的“败绩”,可以判断

施事是中国男足队,客体是任何球队,这里的施事被省略,客体被提至谓词之前以形成与(3a、4a)一样的表层结构从而引发讽刺效果。通过图6对施事NP“他们”(即中国男足队)的补充并从客体“谁”的移动语迹看其原本的位置,可判断这里的“Wh-+也+V不了(过)”构式其语用义为“中国男足队赢不了任何其他足球队!”。

如图7所示,在(5a)的“我好歹还懂个球!”中,“我”指M君;“好歹”源于“好也罢、歹也罢”,表示“无论如何、不管怎样”【冯璠、叶建军:《语气副词“好歹”的源流》,《通化师范学院学报》2016年第5期,第36—39页。】,和后面的副词“还”一起意为“無论如何还”;“懂”这里表“了解”;“个、球”是原意用法,几乎是量词“个”加表示实体的“球”(见图7中“Det+N”的图解)。“一”字在(5a)中可要可不要,因为汉语“量名”构式在默认情况下可视为“一”字省略,如“有(一)个苹果”“写了(一)本小说”。须注意这里的“个球”和“一个球”还是有区别的,前者是动补构式(构式义大致是“懂点球”),后者为动宾构式(构式义大致是“懂一种球”)。论音韵,(5a)的“个、球”都要重读,至少不能作轻声处理。根据M君曾是乒乓球冠军的经历来判断,此处的球指乒乓球;构式化的产物是“V个球”构式,所表为“了解一种球(类运动)”之意,整个语句的构式义是“我(M君)无论如何还懂一种球(类运动)即乒乓球!”,其语用义则是“我是懂球的”“球路相通,我懂乒乓球也就懂点足球”。

再看(5b)的“你们懂个球!”,因这是M君对抨击他不了解足球还当足协主席的网民的回应,“你们”是指“那些网民”;“个、球”是随意用法。这里的“个”由于“一”的习惯性脱落而衍变为补语标记,和“得”相仿。再如“她会哭(他)个天昏地暗”(“一”字必须省略)。“球”是男人私处部位的婉称,是欠雅委婉语。合起来“V个球”是口语、俗语、俚语体宣泄构式。因此,“个”要轻声处理,“球”也是,至少不能重读。根据(5a)的两个副词“好歹”“还”以及两个感叹号表达的强烈愤怒之情,可判断“个球”是(语用修辞)否定,即是图8中的语气词,也是否定短语。构式化的产物是“V个球”构式,构式义为“什么都不懂”,整个语句的构式义则是“你们(这些网民)什么都不懂!”,其语用义则是“你们这些不懂乒乓球或足球的网民根本没资格取笑懂乒乓球也略知足球的我!”。

图5至图8是根据词汇—构式语用学的解释所画,以具体构式(语式)为起点,借鉴了生成语法X—杠树形图的短语分析模式,但弥补了生成学派不怎么关注的语义和语用(要素),

如标点符号“!”的添加,“个、球”的原意或随意用法,当事人的“球史”背景预设,等等。单说这个“!”,标点符号并非只是结句的象征,更具有语义和语用功能。这三对反义歧义句都以“!”结尾,帮助全句表达了意欲表达的态度意义(attitudinal meaning),如惊叹、讽刺、愤怒、轻视等。这些句子的态度意义是其句义的突显义。上述句末标点在语句或构式的形意制衡上发挥着不能忽视的功效,如同猿猴以尾巴制衡其树间飞跃。这些恰恰是只关注形式分析的转换生成语法所忽略的。

由此可以看出,词汇—构式语用学“拆除了横亘在词汇和构式之间,语音、形态、语法、语义、语用之间,以及语义学和语用学之间的深沟厚篱”【侯国金:《词汇—构式语用学》,第21页。】,认为构式意义不是词汇意义的简单相加,在语用干涉和语音相配后可促进构式化,并表达不同的具体构式义和语用义。生成学派和认知学派的理念可在词汇—构式语用学的基础上互助互洽,结合两派各自的优势(或形式变化或功能分析)对反义歧义的理解和解释作出更加全面和完善的解答,既有力地再现了语言的线性特征【侯国金:《词汇—构式语用学》,第361页。】,展现了构式义和句义的形成过程,又弥补了因对语用层面涉及不深而解释力单薄的缺憾,明晰了产生歧义之处,为汉语反义歧义类难句的解释提供了新路径。

六 结 语

语言学的两大流派即形式派和功能派长期不和,呈现出针锋相对或老死不相往来的僵局。其实两派是可以互学互补至少互通互商的。2005年7月,构式语法和生成语法的一些代表人物在美国语言学会的一次暑期班里面对面地讨论了语言习得等问题,这样的洽商一定是双赢或多赢的,不妨保持这样的对话传统。本文以近期流传的两个网络方言段子中的反义歧义句为切入口,先后从转换生成语法和构式语法两个不同角度进行尝试性、实验性例析。笔者发现,转换生成语法的树形图分析具有鲜活性和一定的解释力,然而看不到所析结构的义和效。构式语法强调形式与功能一体化,却失却了关系阐释的立体感。两者的共同缺点是重描写轻解释,或者干脆无解释。两者要么全然没有语用,要么对语用层面的考虑和解释不够深入,导致各自的实例分析,如对汉语反义歧义的解释,有顾此失彼的可能。

必须指出,认知语言学界对转换生成语法长期的对峙态度催生了些许误解,例如,认为后者一成不变地将句子生成看成是层层往下延伸的短语融合(如树形图所示)。实际上,生成语法的重写规则(rewriting rules)或树形图只是惯用由上往下的分析法,并不否认语句的递归性和完型性,也即句子的实际生成可理解为从下往上——由小成分递归地、完型地融合成大成分,进而通过再融合或移位而对已成结构进行微调【李亚非:《从并列结构的句法条件看边缘语料的理论意义》,《当代语言学》2009年第4期,第290页。】。本文前面所说两派“可能的”认识和解释都是基于各自的基本假设,而非基于边缘假设(见之于生成语言学的少量语义考量,认知语言学的少量形式特征)。

笔者认为,汉语反义歧义不仅是形式和语义问题,更是语用问题,因为各种歧义句尤其是本文讨论的反义歧义句是言者高度元语用意识和策划的产物,是其语用策略的实施结果,具有语用修辞性(效果、价值、机巧),因此对它们更遑论其他诸多普通构式和语句的解释,必然需要或多或少的语用干涉。我们在两派的不同解析模式中发现了其间的可相容之处及可互补之法,在词汇—构式语用学的模式中,二者其实可以达到互洽双赢。在该模式下,可保留生成语言学的图示性、立体性、形式性、生成性、转换性、純理性、建构性,保存认知语言学的认知性、涉身性、语义性、构式性、传承性、实据性、描写性,武装以语用(干涉)的语境(依赖)性、意向(指引)性、(语用)修辞性、求效性、解释性。在该模式下,二者的语言学解释,分则能互相借力,合则能互容互洽,都能加强语言学的理论解释和对实际构式或语句的解释力。

Mutual Adaptability Between Generative Grammarand Construction Grammar:

Analysis of Counter-Sense Ambiguityfrom Lexico-Constructional Pragmatics

HOU Guo-jin, XU Ling-ling

Abstract: By an exemplar analysis from the perspectives of Transformational-Generative Grammar (formalism) and Construction Grammar (functionalism) we discover that albeit with different theoretical shortcomings, the two approaches, in analyzing counter-sense ambiguity (CSA), enjoy theoretical and operational compatibility and alikeness. They are both in need of pragmatic interference in dealing with the mechanism of generation and process of interpretation of such profound ambiguity issues as CSA. It is argued that although the generative approach and the cognitive approach are at home with their own perspectives and methods in sentential processing, their joining hands will provide a new method to understand modern Chinese sentences, esp. difficult ones. Lexico-Constructional Pragmatics, which builds up connections among sound, form, meaning and effect, creates the very opportunity for reciprocal adaptation of the two approaches. In light of Lexico-Constructional Pragmatics, the formal and functional approach, in isolation, can supplement and benefit each other, whilst united, they accommodate each other, preserving the advantages of each in the pragma-interference analysis, in order to arrive at greater plausibility in interpretation of generation and understanding of Chinese CSA, let alone more common sentences or constructions in Chinese and other languages.

Keywords: transformational-generative grammar; construction grammar; counter-sense ambiguity; pragmatic interference; lexico-constructional pragmatics

【责任编辑:陈 雷】